Лидерская компетенция и определение уровня ее развития в студенческом сообществе

Автор: Миронов Вячеслав Дмитриевич, Каргин Николай Николаевич, Хломова Екатерина Вячеславовна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Вопросы методики образования

Статья в выпуске: 4 т.7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема селекции и формирования личности, обладающей качествами лидера, рассматривается структура качеств, обеспечивающих процессы сплочения индивидов в обществе (т.е. руководящая и организующая роль лидера), организованность и результативность поведения лидера в системе деятельности.

Лидер, личностные качества, деятельность, креативность

Короткий адрес: https://sciup.org/140209332

IDR: 140209332 | УДК: 159.9:331.101.3

Текст научной статьи Лидерская компетенция и определение уровня ее развития в студенческом сообществе

Современное общество характеризуется быстрой сменой ценностей и отношений, интенсивными реформами во всех областях: экономической, политической, социальной и культурной, и нуждается в специалистах, способных быстро и нестандартно решать возникающие вопросы и проблемы.

Работодатели ставят перед университетами задачу подготовки профессионалов высокого уровня, обладающих лидерскими качествами. Именно такая категория специалистов, умеющих работать в команде и способных сплотить, объединить людей, привлечь внимание к новым идеям, убедить в своей правоте, и позволяет им принимать важные решения и нести за них ответственность. Авторы работ, посвященных эффективности высшего образования в России, не обошли вниманием это направление.

Наше исследование посвящено возможности использования в педагогическом процессе технологий массового мониторинга лидерских качеств, возможности отбора студентов, обладающих лидерскими качествами, и их развитию.

В настоящее время в системе подготовки студентов их личностным особенностям уделяется недостаточно внимания. Одной из причин такого положения дел является отсутствие объективной информации о личностных особенностях студентов в той форме, в которой ее можно было бы применить в педагогическом процессе.

Проблема лидерства, в силу ее особой значимости, в течение продолжительного времени является объектом исследований как отечественной, так и зарубежной науки. В научных публикациях в зависимости от методологических подходов и концепций довольно широко представлены теории лидерства, рассмотрены составляющие лидерства в различных социальных слоях, выделены типы лидеров, определены принципиальные различия между понятиями «лидер» и «менеджер». Выделены основные типы лидеров (харизматический и трансформационный), лидерство разделено на формальное и неформальное, выявлены приемы, которыми пользуются удачливые лидеры [3, 6, 21, 22, 14, 18, 19, 13, 24, 25, 11, 5].

Объектом изучения многих российских исследователей является психологический феномен студенческого лидерства, т. к. считается, что период с 18 до 22 лет является тем возрастом, когда развитие лидерских качеств происходит наиболее интенсивно [13, 18, 33]. Данное предположение сделано на основании того, что студенчеству присущи определенные признаки, отличающие его от других категорий. В этот период жизни, связанный с процессом социализации, студенты могут встречаться как с лучшими представителями среды, способствующими их развитию, так и с теми, кто может отрицательно повлиять на уровень лидерства. Авторы считают, что период адаптации и вхождение личности в студенческую среду должны быть под контролем педагогического состава. Это поможет избежать возможных негативных изменений. Следовательно, в высших образовательных учреждениях следует специально создавать благоприятные условия для проявления лидерских качеств, если они, конечно, не противоречат коллективным. К тому же познавательнопрофессиональная деятельность положительно влияет на развитие лидерских качеств.

Нет сомнения в справедливости утверждения, что на формирование и развитие лидерских качеств студентов особо влияет взаимодействие молодых людей с педагогическим коллективом, где отношения должны выстраиваться не с «позиции силы», а с «позиции координаций», когда преподаватель объясняет свое решение и суть совместных действий. В таком случае преподаватель выступает в роли «координатора», что помогает студенту развивать лидерские качества.

Развитие лидерских качеств во многом связано с выстраиванием внутригруппового взаимодействия студентов, в котором определяются социальные роли, каждый студент занимает некую позицию, кто-то претендует на роль лидера. Многие считают это оптимальным условием для развития лидерских качеств.

В исследованиях ряда авторов [4, 9, 13] было показано, что на развитие лидерских качеств влияет внешняя среда — территориальное положение вуза и деятельность студентов в свободное от занятий время. Формат статьи не позволяет сделать более глубокий анализ научно-методической литературы по рассматриваемому вопросу, однако позволяет заключить следующее. Проблема развития лидерских качеств у студентов высших учебных заведений приобретает особую значимость, а следовательно, необходимо уделять больше внимания этой проблеме — воспитывать, поощрять и развивать у студентов лидерские качества.

Лидерство — в своем роде некая природная и социально-психологическая данность, предрасположенность, которая может проявить себя при определенных условиях [18].

Потенциальный лидер, обладающий определенными способностями и склонный выступать в позиции лидера, с одной стороны, и соответствующая среда, поддерживающая такой тип личности, как бы двигаются по направлению друг к другу. Это вовсе не означает, что подобная встреча возможна. Молодой человек, в силу специфики своей личности и запросов, может так и не найти возможности для проявления себя во внешней среде. В свою очередь, среда может просто «задавить» или «не дать» молодому человеку в полной мере осуществить свои лидерские амбиции.

Такой сценарий, по мнению ряда исследователей, имеет место в процессе получения вузовского образования, когда с одной стороны преподаватель, а с другой стороны члены группы сдерживают активного студента призывом «не высовываться».

Постановка проблемы. Для решения задач формирования должных личностных и профессиональных качеств в ходе учебного процесса, педагогу необходимо знать не только исходный уровень лидерских качеств обучающихся, но и их динамику от момента поступления до выпуска из вуза. Только в таком случае можно правильно подобрать и оценить степень педагогического воздействия на развитие лидерских качеств и учитывая, что развитие лидерских качеств проходит ряд этапов. В данной статье будут освещен лишь первый этап процесса, а именно определение уровня развития у студентов такой компетенции, как лидерство. Компетенция — это личностная способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач.

Объект исследования. Cтуденты, обладающие различным уровнем развития лидерской компетенции.

Предмет исследования. Феномен лидерства среди студентов гуманитарного и технического направления в системе образования.

Цель работы. Выделение групп студентов различных специальностей, обладающих выраженной компетенцией «лидерство», рассмотрение взаимосвязи лидерства с другими компетенциями и использование этих знаний для построения учебного процесса в вузе.

Задачи исследования.

-

1. Апробировать технологию психодиагностических тестов применительно к задачам обучения в вузе.

-

2. Провести экспериментальное тестирование и оценить полученную информацию с точки зрения пригодности для практического использования в условиях вуза.

-

3. Выявить и оценить уровень компетенции лидерства у студентов различных специальностей.

-

4. Выявить характер взаимосвязи лидерских качеств у студентов различных специальностей с другими их компетенциями.

-

5. На основе математического анализа смоделировать психологический портрет каждого студента и предложить направления тренинговых программ для развития у них лидерских качеств.

Гипотезы исследования.

-

• Предполагается, что лидерские качества хотя и являются генетически обусловленными, но под воздействием направленного обучения могут совершенствоваться и их выраженность может увеличиваться.

-

• Объективные знания о личностных качествах студентов позволят использовать индивидуальный подход в образовательном процессе.

-

• Возможность целенаправленного отбора обучающихся по «лидерским качествам» позволит повысить эффективность профессиональной подготовки путем обучения студентов тем ролевым функциям, которые адекватны их психофизиологическим возможностям.

Теоретической основой исследования являлись социально-психологические теории и концепции, определяющие феномен личности и раскрывающие сущность проявления лидерских качеств во взаимоотношениях личности в коллективе (Н.Ф. Маслова, В.А. Петровский, В.В. Сластенин и др.).

Эмпирической базой для получения данных послужили учебные группы студентов вто- рых курсов Гуманитарного института (158 чел.) и Института Управления Информационных Технологий (168 чел.) Московского государственного университета путей сообщения.

Постановка эксперимента. В работе применялись следующие методы исследования:

-

1) методология системно-деятельностного подхода;

-

2) методика психодиагностического тестирования личностных качеств и компетенций, включающая определение лидерских качеств;

-

3) метод корреляционного анализа полученных данных.

Применение данного метода возможно при количестве наблюдений, в 5–6 раз превышающем число факторов. Данное требование, безусловно, выполнено: число наблюдений более 150.

Для выявления зависимостей между компетенциями использовался линейный коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона), который рассчитывается по формуле

^-^(у.у)

,

Шх-xy^Y-vy где n n

, .

t=i t=i

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от –1 до 1. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи. В данном исследовании использовалась следующая интерпретация:

Значение Интерпретация до 0,2 Очень слабая корреляция до 0,5 Слабая корреляция до 0,7 Средняя корреляция до 0,9 Высокая корреляция свыше 0,9 Очень высокая корреляция.

Результаты и их обсуждение. Для получения данных об уровне развития лидерских качеств и психологических особенностях студентов использовался комплекс профессиональных и психодиагностических тестов, входящих в систему тестирования «Профкарьера». Комплекс, разработанный Центром тестирования

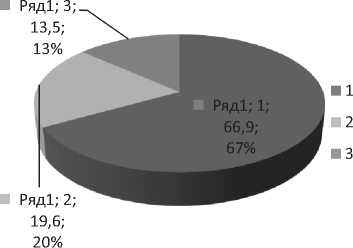

А – Гуманитарный институт, Б – ИУИТ

Рис. 1. Количество студентов в институтах, обладающих различной степенью выраженности лидерской компетенции (в %% от общего числа обследованных в институтах)

— выраженность компетенции лидерства от 3–8 баллов

— выраженность компетенции лидерства от 8–10 баллов

— выраженность компетенции лидерства отсутствует и развития «Гуманитарные технологии», включает в себя 5 психодиагностических тестов, предназначенных для оценки профессионально важных качеств и способностей, уровень мотивации и компетенций для прогнозирования профессионального и карьерного развития. Тест имеет следующую структуру: первый блок — жизненные установки, второй — карьерные интересы, третий — интеллектуальные способности, четвертый — личностные качества, включающие, в том числе, и оценку склонности к лидерству.

Использованный метод диагностики позволяет представить результаты тестирования 11 универсальных компетенций: лидерство, мотивация достижений, стрессоустойчивость, ориентация на клиента, коммуникабельность, организованность, командность, лояльность, гибкость, комплексное решение проблем, ориентация на развитие: каждая из компетенций имеет десятиуровневую выраженность. На данном этапе проведения исследования нас интересовала, в большей степени, оценка склонности студентов к лидерству.

Для интерпретации теста применялась следующая система оценки: выраженность лидерской компетенции в 6–7 баллов соответствует средним способностям к воодушевлению и убеждению и, в зависимости от обстоятельств, может быть как успешной, так и не успешной. При выраженности в 8–9 баллов — в большинстве ситуаций проявляются лидерские черты — умение воодушевлять людей, побуждать к работе, вести за собой. При выраженности в 9–10 баллов — умение воодушевлять и убеждать сотрудников, побуждать к работе, вызывать интерес и доверие людей.

Ориентируясь на приведенные сведения, все обследованные студенты были разделены по данным критериям и принадлежностям к институтам. Данные представлены на рис. 1.

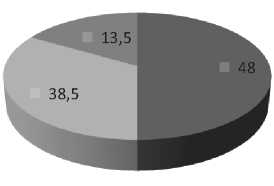

Сравнивая данные, представленные на рисунке 1 (А, Б), отметим, что количество студентов, обладающих лидерской компетенцией в 8–10 баллов, совпадает — по 13,5%. В то же время студентов с лидерской компетенцией от 3 до 10 баллов больше в ИУИТе, чем в Гуманитарном институте (52% и 33% соответственно).

Преобладающее количество студентов с проявлением лидерской компетенции в ИУ-ИТе возможно связано со спецификой выбора специальности. В отличие от них, в числе обследованных студентов Гуманитарного института вошли представители кафедр, которые не связаны с работой в коллективах (психологи, социологи, гостиничное дело). Кроме того, это может быть связано с гендерными особенностями (среди мужчин больше лидеров, чем среди женщин).

Если к группе студентов, обладающих лидерской компетенцией от 8 до 10 баллов, добавить тех, кто имеет выраженность от 7 до 8 баллов (т. е. таких, кто, по мнению разработчиков, обладает средними лидерскими способностями), то общее их количество увеличится примерно до 20%.

Эти данные отчасти согласуются с общепринятыми представлениями о нормальном распределении («Гауссовская кривая») признающих, что число активных участников, обеспечивающих негэнтропийную направленность развития любого социума, лежит в пределах 15–20% от общего числа обследованных. Возможно, выведенное нами эмпирическим путем соотношение потенциальных лидеров в студенческой среде является подтверждением справедливости данного утверждения.

Вернемся к цифре 13,5%, то есть к студентам, имеющим повышенные показатели по компетенции «лидерство». Несмотря на незначительный срок их обучения в вузе (1 год и 2 месяца), попытаемся найти примеры, подтверждающие наличие данной компетенции. С этой целью были выделены студенты, которые выбраны или назначены старостами учебных групп. Оценка лидерских качеств студентов Гуманитарного института позволила выявить, что в 70% случаев индивиды, имеющие высокие баллы по компетенции «лидерство» являются старостами учебных групп. Интересно отметить то обстоятельство, что двое из них были назначены или выбраны в связи с отказом других студентов выполнять данные функции. Это позволяет говорить о том, что рассматриваемая категория людей использует ситуацию для проявления повышенной компетенции. Более того, устанавливая границы выраженности компетенций лидерства, разработчики психодиагностического теста приводят сведения о том, что обследуемые, попадающие в группу 9–10 баллов, обладают способностью проявлять лидерские качества в любой ситуации. Анализ результатов проведенного тестирования позволил установить, что из числа обследованных студентов Гуманитарного института в данную группу попали 12 из 158 человек, то есть 7,7%, а в ИУ-ИТе выявлено 10 студентов из 168, обладающих наивысшей выраженностью компетенций лидерства, то есть 5,9%.

Полученные данные соответствуют сведениям, приводимым в научной литературе, что в «массе», ориентируясь на социометрические исследования и наблюдения, можно выделить от 5 до 7% лиц, обладающих высокой выраженностью лидерских качеств, что в ряде случаев представляло профессиональный интерес для управления большими группами людей.

Р. Бейле, Т. Ньюком, А. Харре рассматривают лидерство как сложный социальнопсихологический процесс группового развития, на который влияют различные факторы и ситуации. При сравнении лидеров были выделены формальные и неформальные, лидеры-вдохновители, лидеры-исполнители, а по стилю — авторитарные, демократичные и лидеры, совмещающие в себе 2 типа. Данные теоретические сведения позволяют предполагать, что между лидерами-«гуманитариями»

Таблица 1

Степени корреляционной связи компетенции лидерства при ее выраженности от 9 до 10 баллов с другими рассматриваемыми компетенциями

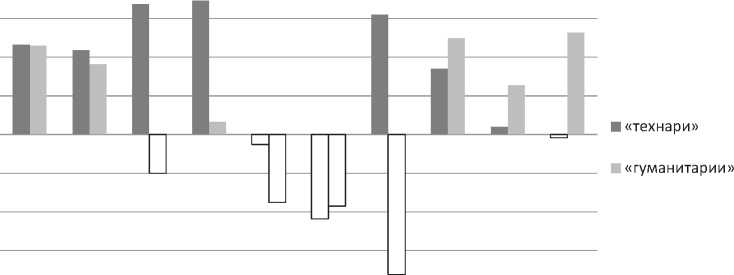

На рисунке 2 (темно-серый цвет) и в таблице 1 представлены степени корреляционной связи компетенции лидерства при ее выраженности от 9 до 10 баллов с другими рассматриваемыми компетенциями у студентов-«технарей» (10 человек). Расчеты позволяют предположить, что для данной группы характерны положительные связи с такими компетенциями, как мотивация, стрессоустойчивость, ориентация на клиента, коммуникабельность и гибкость. В то же время нет корреляции с такими компетенциями, как организованность и нормативность.

Аналогичные расчеты на рисунке 2 (светло-серый цвет), сделанные для студентов-«гуманитариев» позволяют выявить следующие положительные корреляционные связи с компетенциями: комплексное решение проблем, мотивация на достижение, стрессоустой-чивость, гибкость, ориентация на развитие и отсутствие корреляции с компетенциями:

организованность, ориентация на клиента, ко-мандность, нормативность.

На рисунке 2 сравнительный анализ студентов двух рассматриваемых групп позволяет установить корреляцию с такими компетенциями, как мотивация, стрессоустойчивость, гибкость и отсутствие корреляции с такими компетенциями, как организованность, нормативность. Отсутствие корреляции было отмечено с такими компетенциями как: ориентация на клиента («технари» — +, «гуманитарии» — –).

При этом высокая степень положительной корреляции (0,675) в ориентации на клиента проявляется студентами-«технарями». Студенты-«гуманитарии» аналогичную связь проявляют в отношениях к такой компетенции, как ориентация на развитие — 0,526. Такое положение дел можно объяснить тем, что студенты-«технари» априори в большей степени «подкованы» для работы на заказчика, ведь программисты, например, делают сайт строго под заказчика, в то время как социологи, психологи и т. п. в большей степени сами

Рис. 2. Сравнительные данные по степени корреляции компетенции «лидерство» с другими компетенциями у студентов-«гуманитариев» и «технарей» (от 9 до 10 баллов)

Таблица 2

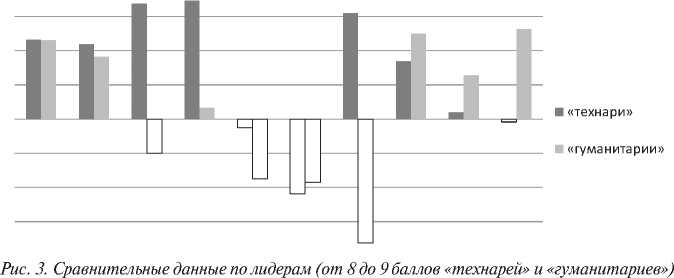

Степени корреляционной связи компетенции лидерства при ее выраженности от 9 до 10 баллов с другими рассматриваемыми компетенциями

Совпадение выраженности корреляционных связей к 8 из 10 рассматриваемых компетенций позволяет предположить, что портреты студентов-лидеров «технарей» и «гуманитариев» имеют больше черт сходства между собой, чем различий.

Данные, представленные на рисунке 3 и в таблице 2, позволяют создать обобщенный портрет лидеров-«технарей» и «гуманитариев», имеющих выраженность лидерской компетен- ции от 8 до 9 баллов. Представленные расчеты говорят о том, что у студентов «технарей» выявлена высокая положительная корреляция с такими компетенциями, как: мотивация, коммуникабельность, организованность, нормативность и в определенной степени ориентация на клиента. В отличие от «технарей», «гуманитарии» с рассматриваемой степенью компетенции «лидерство» имеют незначительную корреляцию с такими компетенциями как мотивация, ориентация на развитие и гибкость. Обе группы имеют отрицательную корреляцию с такими компетенциями как стрес-соустойчивость, комплексное принятие решений, а также низкие показатели взаимосвязи с командностью.

Рядом специалистов-психологов высказывается предположение о том, что лидеры с выраженностью данной компетенции от 9 до 10 баллов могут быть более эффективны, если будут действовать в паре с теми, кто имеет выраженность данной компетенции от 8 до 9 баллов. В связи с поставленными задачами предполагалось, что этот союз может нейтрализовать отрицательные взаимосвязи с рядом рассматриваемых компетенций и усилить положительный потенциал. Для того чтобы тео-

Таблица 3

|

Компетенции |

s |

6 ? |

li о 5 |

ГО s a |

ь о Cl ro s a |

1 о |

ro s о ZE |

1 |

S 5 a 1- |

II |

|

|

1 |

«Технари» (от 9–10 б.) |

0,466 |

0,437 |

0,675 |

0,693 |

–0,052 |

–0,437 |

–0,620 |

0,340 |

0,040 |

–0,017 |

|

2 |

«Технари» (от 8–9 б.) |

0,514 |

–0,069 |

0,275 |

0,613 |

–0,321 |

0,553 |

0,542 |

–0,777 |

–0,346 |

–0,877 |

|

Сочетание по знакам |

+ + |

+ – |

+ + |

+ + |

– – |

– + |

– + |

+ – |

+ – |

– – |

|

|

3 |

«Гуманитарии» (от 9–10 б.) |

0,461 |

0,365 |

–0,201 |

0,067 |

–0,351 |

–0,371 |

–0,724 |

0,499 |

0,256 |

0,526 |

|

4 |

«Гуманитарии» (от 8–9 б.) |

0,224 |

–0,495 |

–0,047 |

–0,252 |

0,038 |

–0,518 |

–0,356 |

0,249 |

–0,295 |

0,354 |

|

5 |

Сочетание по знакам |

+ + |

+ – |

– – |

+ – |

– + |

– – |

– – |

+ + |

+ – |

+ + |

Обобщенные данные для всех 4 рассматриваемых групп

ретически подтвердить это, представим обобщенные данные для всех 4 рассматриваемых групп (табл. 3).

Из представленного видно, что в целом такое сочетание будет благоприятно для обеих групп, т. к. для «технарей» уравновесит проявление таких качеств, как стрессоустойчивость, организованность, нормативность, гибкость, командность, комплексное принятие решений. Для гуманитариев привнесет в «рабочую пару» стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, командность, комплексное принятие решений. Таким образом, предложенное сочетание лидеров может иметь положительное влияние. Что касается тех качеств, которые не проявляются у обоих членов пары, это и есть зоны, на которые должны быть направлены тренинговые занятия.

Результаты и выводы.

-

1. В студенческой среде, вне зависимости от специализации, около 13% обследованных обладают лидерскими качествами в пределах от 8 до 10 баллов.

-

2. Психологические портреты студентов, обладающих выраженной компетенцией «лидерство» от 9 до 10 баллов, вне зависимости от специализации, имеют черты сходства, что нельзя сказать о студентах, имеющих выраженность данной компетенции в пределах 8–9 баллов.

-

3. Студенты, обладающие выраженной лидерской компетенцией от 9 до 10 баллов, не имеют корреляции с такой компетентностью, как нормативность, и имеют весьма высокую положительную связь с компетен-

- цией «стрессоустойчивость», что согласуется с мнением других исследователей.

-

4. Использованная технология психодиагностических тестов по практическим характеристикам отвечает образовательным задачам вуза.

-

5. Полученные результаты личностных характеристик студентов соответствуют закону нормального распределения Гаусса.

-

6. Оценка личностных характеристик обеспечивает значительное подспорье в планировании учебного процесса и принятия решений и постановке и решении адекватных задач в организации педагогического процесса.

В соответствии с полученными результатами, направления общих тренинговых программ для студентов, проявляющих лидерские качества в размере от 6 до 10 баллов, должны включать тренинги на ориентацию на клиента; командность; организованность; стрессо-устойчивость; комплексное принятие решений; ориентацию на развитие.

В то же время для студентов-«технарей» тренинги должны быть направлены на совершенствование таких компетенций, как ко-мандность; организованность; стрессоустой-чивость; гибкость; комплексное принятие решений; ориентация на развитие.

Для студентов-«гуманитариев» развивающие программы должны быть посвящены следующим компетенциям: ориентация на клиента; командность; организованность; стрессо-устойчивость; коммуникация; комплексное принятие решений.

Список литературы Лидерская компетенция и определение уровня ее развития в студенческом сообществе

- Банкер К. Развитие способности к изменению. Как помочь вашим сотрудникам принять перемены/Керри Банкер; Center for Creative Leadership. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 112 с.

- Бал В. Усиливаем стрессоустойчивость. Как успешно нейтрализовать негативный стресс/Видула Бал, Майкл Кемпбелл, Шарон Макдауэлл; Ceuter for Creativ Leadership М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 112 с. (Навигатор для лидера).

- Божович Л.И. проблемы формирования личности. М., 1995. 352 с.

- Бухаркова О.В., Горшкова Е.Г. Имидж лидера: технология создания и продвижения. Тренинговая программа. СПб.: Речь, 2007. 222 с.

- Волоков И.П. Руководителю о человеческом факторе: социально-психологический практикум. Л.: Лениз-дат, 1989. 221 с.

- Все грани лидерства. Harvard Business Review; Россия, январь-февраль. 2005.

- Голднер Э. Анализ организаций//Социология сегодня. Проблемы и перспективы. М., 1967.

- Грейсон Дж., О. Дейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., 1995. 215 с.

- Давидюк Г.П. Студент и его деятельность. Минск, 1979.

- Далтон М. Развиваем восприимчивость к обучению. Как извлечь уроки из собственного опыта/Максин Далтон; Center for Leadership. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 112 с.

- Дубовская Е.М. Влияние лидера на сверстников в юношеских группах. Автореф. дис.. канд. психол. наук. М., 1984. 22 с.

- Жеребова Н. С. К вопросу о выдвижении лидеров в студенческих группах.

- Жеребова Н. С. Лидерство в малых группах. Автореф. дис.. канд. филос. наук. Л., 1969. 15 с.

- Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера. Свердловск, 1988.

- Каларко А. Тренируем адаптивность. Как эффективно проходить через изменения/Аллан Каларко, Джоан Гурвис: Center for Creativ Leadership. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013. 112 с.

- Калашников А.И. Наука побеждать. Тренинги лидерства и продление конфликтов. СПб.: «Речь», 2008. 215 с.

- Каргин Н.Н. Комплексный подход и проблемы совершенствования системы образования//Журнал прикладной психологии. 2007. № 1, С. 80-88.

- Каргин Н.Н. Системная методология: механизм формирования образа специалиста в системе образования. (На примере индустрии туризма)//Журнал прикладной психологии. 2007. № 7.

- Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. М.: Изд-во полит. лит-ры. 1975.

- Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

- Колесников Ю. С., Рубин Б.Г. Студент глазами социолога. Ростов, 1968.

- Кричевский Р.Л. Механизмы лидерства в юношеских коллективах. Проблемы детской и педагогической психологии. Вып. 2. М., 1976. 264 с.

- Лисовский В.Т. Молодежь о времени и о себе//Педагогика. 1998. № 4. с. 41.

- Лидер и его команда. Практикум работы тренеров и консультантов в организациях/Под редакцией Н.В. Клюевой. СПб.: Изд-во «Речь», 2008. 208 с.

- Личность и группа. Ученые записки, том. 468. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1971. с. 139-157.

- Маслова Н.Ф. Стили руководства как способ социально-психологического воздействия/Руководство и лидерство. Сборник научных трудов. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1973. С. 45-53.

- Морозов И.Е. Развитие лидерских качеств у студентов в процессе вузовского обучения. Дис.. канд. психол. наук. М., 2006.

- Обозов Н.Н. Психические процессы и функции в условиях индивидуальной и совместной деятельности//Проблема общения в психологии. Ред. Б.Ф. Ломов. М., 1981.

- Палли М. Формирование стойкости. Как процветать во время перемен/Мэри Линн, Полли и Майкл Уэйкфилд; Center for Creative Leadership. M.: Манн Иванов и Фарбер, 2013. 112 с.

- Парыгин Б.О. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971. 351 с.

- Парыгин Б.Д. Руководство и лидерство. Л., 1973.

- Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982. 225 с.

- Ребрик С. Менеджмент: Уроки Томе Питерсе и других гуру бизнеса. 2-е изд. М.: Эксмо, 2007. 160 с.

- Уманский Л.И. Поэтапное развитие группы как коллектива/Коллектив и личность. М.: Наука, 1975. 184 с.

- Bogardus E. Leaders and Leadership. New York, 1934. P. 138.

- Stogdill R.M. Handbook of Leadership.New York, 1974. P. 51, 52.