Лихорадка Западного Нила как актуальная угроза здоровью: история изучения и меры профилактики в России

Автор: Топорков А.В., Путинцева Е.В., Удовиченко С.К.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 3 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

В обзоре обобщены данные о проявлениях лихорадки Западного Нила в России за период с 1963 по 2022 г. Определены особенности течения эпидемического процесса этой арбовирусной инфекции: циклические подъемы заболеваемости с интервалом от года до 8 лет, преимущественная регистрация случаев на юге европейской части страны, наличие повышенного риска заболеваний среди лиц в возрасте 60 лет и старше, преобладание случаев лихорадки Западного Нила без поражения центральной нервной системы при сохраняющемся устойчивом росте доли нейроинвазивных форм. Обсуждаются вопросы существенного расширения области распространения лихорадки Западного Нила с регистрацией заболеваемости в центральной части России и необходимости оценочных исследований по определению северных границ ареала этой инфекции. Систематизированы сведения о носителях и переносчиках вируса Западного Нила. Обозначена необходимость проведения широкомасштабных экспериментальных исследований по изучению восприимчивости различных видов позвоночных и членистоногих к вирусу Западного Нила и оценки эффективности его передачи. Показано, что популяция вируса Западного Нила, циркулирующая на территории России, неоднородна и представлена 1, 2-м и 4-м генотипами, преобладающим из которых в современный период является 2-й генотип. Приводятся результаты собственных исследований геномов изолятов вируса Западного Нила, свидетельствующие о циркуляции различных генетических вариантов возбудителя, относящегося ко 2-му генотипу. Рассмотрены вопросы становления эпидемиологического надзора и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении лихорадки Западного Нила в России и принципы их организации на современном этапе.

Лихорадка западного нила, эпидемический процесс, эпидемиологическая ситуация, носители и переносчики, вирус западного нила, эпидемиологический надзор, профилактические мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/142239910

IDR: 142239910 | УДК: 614.449 | DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.13

Текст обзорной статьи Лихорадка Западного Нила как актуальная угроза здоровью: история изучения и меры профилактики в России

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН), известная с 1937 г. и проявлявшая себя отдельными вспышками острого лихорадочного (гриппоподобного) заболевания в странах Африки, во второй половине XX в. распространилась за пределы исторической родины и появилась на Ближнем Востоке, в Южной Азии, а затем и Европе [1–3]. В середине 1990-х гг. произошло значительное изменение эпидемиологической ситуации по ЛЗН, связанное с экстенсивным и интенсивным характером ее проявлений в мире. Относительно крупные вспышки ЛЗН с тяжелой неврологической симптоматикой и летальными исходами отмечены в Северной и Восточной Африке (Алжир – в 1994 и 1997 г., Марокко и Тунис – в 1996 г., Судан – в 2002 г.), на Ближнем Востоке (Израиль, 2000 г.), в странах Европы (1996 г. – Румыния, 1999 г. – Россия) [2, 4–6]. В 1999 г. вирус Западного Нила (ВЗН) впервые достиг Западного полушария, вызвав вспышку менингоэнцефалита в США. Всего за три года ЛЗН охватила всю территорию США, а в дальнейшем приграничные районы Канады и Мексики, страны Центральной и Южной Америки [1, 7].

Стремительное расширение ареала ЛЗН, развитие вспышек с тяжелым течением болезни и высокой (до 14 %) летальностью, отсутствие средств специфического лечения и профилактики [8] послужили главными аргументами при отнесении ее к группе потенциально опасных угроз глобальному здравоохранению, что было учтено в Международных медико-санитарных правилах (2005) [9].

В России ЛЗН продолжает оставаться значимой инфекцией для национальной системы эпидемиологического надзора в связи с практически повсеместным распространением, ежегодно регистрируемой заболеваемостью, в том числе вспышечного характера.

Цель исследования – обобщение данных об эпизоотологических и эпидемиологических аспектах ЛЗН в России и организации системы эпидемиологического надзора и контроля.

История изучения ЛЗН в России и особенности проявлений эпидемического процесса. В России прямые доказательства присутствия ВЗН впервые получены в 1963 г., когда при изучении очагов Крымской геморрагической лихорадки в Астраханской области специалистами Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР под руководством академика М.П. Чумакова и Астраханской областной санитарно-эпидемиологической станции выделены штаммы вируса из личинок и нимф клещей Hyalomma plumbeum plumbeum Panz ( H. marginatum ) [10]. Существуют основания предполагать, что на территории России ВЗН циркулировал и ранее, однако его присутствие было доказано только с развитием вирусологических и серологических методов идентификации. В 1965 г. А.М. Бутенко и соавт. установлена идентичность трех выделенных в 1963 г. штаммов ВЗН и прототипного штамма «Египет 101», на основании чего «астраханский» вирус был отнесен к Африкано-Ближневосточной группе [10, 11]. Дальнейшие исследования, проведенные в Астраханской области, подтвердили контакт с возбудителем ЛЗН людей и животных и свидетельствовали в пользу существования природных очагов болезни в России.

В последующие годы Центром экологии вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского и сотрудничающими с ним опорными базами осуществлены поисковые мониторинговые исследования, охватившие 35 административных территорий и около 14 тысяч человек. Эта масштабная научная работа тесно связана с именем выдающегося советского и российского вирусолога Д.К. Львова. По результатам исследований получены доказательства циркуляции ВЗН в южных и центральных регионах европейской части России, юге Западной Сибири и Дальнего Востока [11–13]. Из числа обследованных территорий наиболее активная передача ВЗН была приурочена к дельте Волги, где у местного населения уровень иммунной прослойки достигал 50 % [12].

Несмотря на убедительные данные о широком распространении ВЗН в России, продолжительное время было известно об отдельных случаях заболевания среди населения. Впервые случаи ЛЗН лабораторно подтверждены в 1967 г. в Астраханской области. У 6 из 12 больных выявлены признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС), а один случай завершился летальным исходом. Это обратило на себя внимание ученых, поскольку ЛЗН считалась относительно легко протекающей инфек- цией [11, 14]. До этих событий нейроинвазивные случаи ЛЗН описаны лишь однажды во время вспышки в Израиле в 1957 г. (49 случаев, из них 16 – с поражением ЦНС, летальность – 8,2 %) [2].

В дальнейшем спорадические случаи ЛЗН выявлялись только на территории Астраханской области (в 1989 г. – один, 1990–1996 гг. – 10, 1997 г. – 8, 1998 г. – 9) [11, 15], поскольку здесь была продолжена научно-исследовательская работа по изучению этой инфекции, а с 1997 г. в практическую деятельность учреждения Госсанэпиднадзора внедрено лабораторное обследование на наличие маркеров ЛЗН больных острыми лихорадочными заболеваниями.

Первые серьезные вспышки ЛЗН отмечены в 1999 г. на юге страны с официальной регистрацией 475 случаев в Волгоградской (380) и Астраханской (95) областях. В этом же году ретроспективно подтверждено 85 случаев ЛЗН в Краснодарском крае, не включенных в статистическую отчетность [12, 15].

Анализируя проявления ЛЗН в Волгоградской и Астраханской областях, следует отметить их существенные отличия. В Волгоградской области у 87 % госпитализированных пациентов заболевание протекало с поражением ЦНС, летальность составила 10 %. Обращал на себя внимание высокий удельный вес среди заболевших детей в возрасте до 14 лет (16 %) [16], превышающий аналогичные показатели во все последующие годы подъема заболеваемости в России. В Астраханской области при доминировании в клинической картине тяжелых и среднетяжелых форм доля случаев с нейроинвазивными проявлениями составила 36,8 %, летальность – 5,3 %. Относительно невысокую заболеваемость и более благоприятное течение болезни исследователи объясняли наличием значительной иммунной прослойки к ВЗН среди местного населения Астраханской области за счет длительной циркуляции возбудителя [14].

Однако необходимо отметить, что результаты более ранних серологических исследований в Волгоградской области свидетельствовали о контакте населения с возбудителем ЛЗН. Также подтверждена этиологическая роль ВЗН в возникновении в Волгоградской области случаев заболеваний, характеризующихся поражением ЦНС, в июле–августе 1997 г. и августе–начале сентября 1998 г., то есть до официальной регистрации заболеваемости в 1999 г. [16]. Поскольку на этой территории в 1999 г. лабораторное обследование проводилось исключительно среди госпитализированных пациентов, существуют основания предполагать наличие большого количества недиагностированных случаев гриппоподобной формы ЛЗН, что могло отразиться на летальности и удельном весе нейроинвазивных форм. Эпидемические осложнения в 1999 г. на юге России были вызваны различными по своему происхождению штаммами ВЗН (степень гомологии между ними составляла 96,2–96,4 %). Штамм из Астраханской области 1999 г. был более близок к входящим в этот же кластер штаммам, выделенным в Тунисе (1997 г.)

и Венгрии (2003 г.), а из Волгоградской области – штамму, выделенному в Румынии (1996 г.) [17]. Различия в структурах генома изолятов ВЗН, отвечающих за патогенные свойства возбудителя, также могли быть причиной отличий в тяжести клинических проявлений вызываемого заболевания.

В 2000–2009 гг. заболеваемость ЛЗН регистрировалась ежегодно в Астраханской области, практически ежегодно – в Волгоградской и Ростовской (с 2000 г.) областях, а с 2006 г. подтверждена в Ульяновской области. Превышение среднемноголетних значений заболеваемости в этот период отмечено в 2005 г. в Астраханской области (73 случая, 4 смерти) и в 2007 г. в Волгоградской области (63 случая, 2 смерти), в последней установлена этиологическая связь заболеваний с ВЗН 2-го генотипа, выявленным на этой территории впервые.

Второй подъем заболеваемости ЛЗН в России произошел в 2010 г. с общей численностью заболевших 524 человека в шести субъектах: Волгоградская (413; 5 – с летальным исходом), Ростовская (59; один – с летальным исходом), Астраханская области (12) и впервые – Воронежская (27), Челябинская (один случай) области и Республика Калмыкия (один случай). К этому времени о циркуляции ВЗН официально уведомили 19 субъектов России [15].

В Волгоградской области указанная вспышка стала самой крупной вспышкой ЛЗН в России за весь период наблюдения. В отличие от событий 1999 г., установлено уменьшение удельного веса нейроинва-зивных форм (5,1 %) и доли детей до 14 лет в структуре заболевших (2 %), относительно низкая летальность (1,2 %). Случаи заболевания были вызваны ВЗН 2-го генотипа с 99,6 % гомологией к изоляту, циркулировавшему в 2007 г.

В Ростовской и Астраханской областях наблюдались сходная структура заболеваемости и особенности клинического течения. В субъектах, где случаи ЛЗН диагностированы впервые, отмечено преимущественное вовлечение в эпидемический процесс лиц молодого возраста, высокая доля нейроинвазивных форм заболевания, но с благоприятным исходом [15].

Следующий подъем заболеваемости ЛЗН произошел в 2012 г., когда было зарегистрировано 453 случая в 21 субъекте, а маркеры возбудителя вы- явлены уже в 53 субъектах. Анализ особенностей территориального распределения случаев ЛЗН в 2012 г. показал, что большинство заболевших (73 %) были жителями юга европейской части России: Волгоградской (211 случаев), Астраханской (72) и Ростовской (48) областей. Нейроинвазивные формы ЛЗН в 2012 г. выявлены в 17,2 % случаев, что выше, чем в 2010 г. Рост данного показателя был обусловлен высокой частотой нейроинвазивных форм в «новых» очагах. На территориях с ранее установленной циркуляцией ВЗН преобладало гриппоподобное течение ЛЗН. Летальность в 2012 г. составила 1,0 % и была сопоставима с показателем 2010 г. При доминировании в структуре заболевших городских жителей (68,8 %) увеличилась доля сельских жителей: с 19 % в 2010 г. до 31,2 % в 2012 г., что могло свидетельствовать о возросшем качестве диагностики ЛЗН в медицинских организациях сельской местности.

Последний известный подъем заболеваемости в России зафиксирован в 2019 г. (352 случая в 14 субъектах). Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в Краснодарском крае (120), Ростовской (93) и Астраханской (81) областях. Среди особенностей эпидемического процесса ЛЗН в 2019 г. следует отметить увеличение доли клинических форм с поражением ЦНС (29 %) и регистрацию случаев заражений от комаров перезимовавшей популяции и подвальных комаров (в начале апреля и конце ноября). В целом по России 67 % случаев ЛЗН выявлены среди городских жителей. В структуре общей заболеваемости ЛЗН на детей и подростков до 14 лет пришлось 1,7 % случаев. Летальность в 2019 г. в России составила 1 %.

В 2020–2022 гг. зарегистрированная заболеваемость не превышала среднемноголетних значений, что явилось следствием резкого снижения объемов диагностических обследований на ЛЗН пациентов амбулаторных и стационарных медицинских организаций.

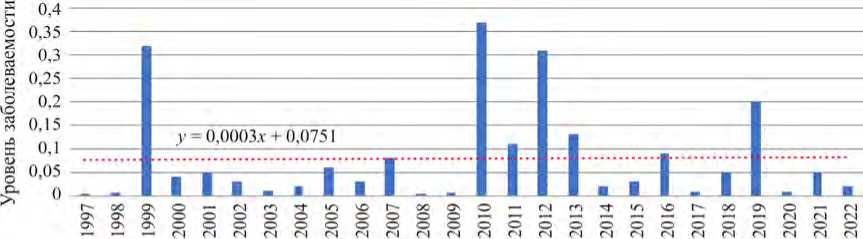

Всего за период с 1997 по 2022 г. в России официально зарегистрировано 3072 случая ЛЗН, включая 83 летальных исхода. Интенсивность эпидемического процесса ЛЗН в многолетней динамике характеризуется наличием тенденции к небольшому росту (рис. 1) и подъемами заболеваемости с интервалом от года до 8 лет.

Год

Рис. 1. Динамика заболеваемости ЛЗН в России в период 1997–2022 гг.

Установленная цикличность эпидемического процесса в России отличается от таковой в других эндемичных по ЛЗН странах. В Канаде колебания заболеваемости прослеживаются с интервалом 4–6 лет, в США – 3–5 лет, в Италии как одной из самых неблагополучных по ЛЗН стран Европы – 3–4 года. Учитывая эти данные, мы предполагаем, что на выявляемую цикличность ЛЗН в России значимое влияние оказывают социальные факторы, а именно объемы и качество обследования больных, имеющих сходные с ЛЗН симптомы.

Анализ территориальных особенностей заболеваемости ЛЗН демонстрирует неоднородный характер распределения случаев. Из общего числа больных 84 % приходятся на юг европейской части страны с наиболее активными проявлениями эпидемического процесса в Волгоградской (43,1 % случаев), Астраханской (22,6 %), Ростовской (10,8 %) областях. Однако в последние годы наблюдается повышение частоты регистрации случаев в центральном регионе России (75 % – в 2021 г. и 51 % – в 2022 г.). Местные случаи ЛЗН зарегистрированы в 31 субъекте, в том числе за период 2021–2022 гг. на 7 новых территориях, включая центральные и северные районы России – Тульская, Тверская, Владимирская, Тамбовская области, г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ. Среди основных причин указанных явлений можно отметить климатические изменения (потепление), благоприятствующие росту численности переносчиков ВЗН, накоплению в них возбудителя и эффективной его передаче, и действие социального фактора, а именно интенсификация Референс-центром мониторинговых исследований возбудителя ЛЗН на ряде из этих территорий.

Заболеваемость ЛЗН имеет четко выраженную сезонность с июня по октябрь с пиками в августе (45,6 %, 95 % CI : 43,42‒47,78; p < 0,001) и сентябре (38,1 %, 95 % CI : 35,98‒40,22; p < 0,001). Средняя продолжительность эпидемического сезона составляет 21,08 ± 3,75 недели.

В возрастной структуре заболеваемости ЛЗН отмечено преобладание группы 60 лет и старше, доля которой составляет 31,9 % от всех случаев. Высокий удельный вес среди заболевших лиц пожилого возраста связан с более тяжелым течением заболевания в этой возрастной группе, что служит поводом для обращения за медицинской помощью. Наименьший вклад в заболеваемость вносят дети (в среднем 6 %, с максимальными значениями – 19 % в 2014 г.). Мужчины заболевают в 1,3 раза чаще женщин (доля мужчин – 56,7 %, 95 % CI : 41,36‒45,23). Больные ЛЗН преимущественно выявляются среди городского населения (76,1 %, 95 % CI : 74,39‒77,81).

Анализ особенностей клинических проявлений установил, что преобладает гриппоподобный вариант течения ЛЗН (76,7 %). Однако в последнее десятилетие наметился устойчивый рост доли случаев с поражением ЦНС ( y ꞊ 1,5049 x + 15,012). Чаще всего регистрируется среднетяжелая форма ЛЗН (72,8 %), на легкие формы приходится 16,3 % от совокупного числа заболевших, тяжелые ‒ 10,9 %. Летальность составляет в среднем 2,7 %, в отдельные годы – варьируется от 1 до 11 % (максимально – в 2009 г.).

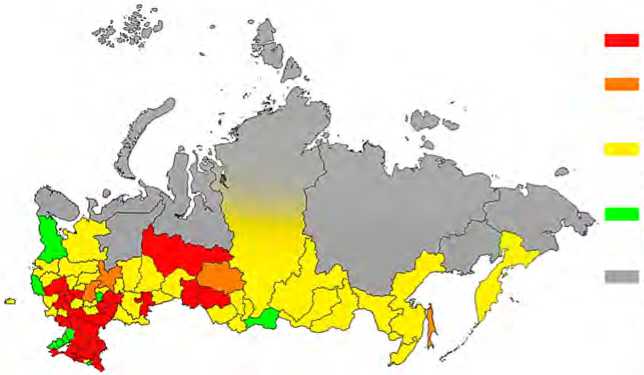

По результатам мониторинга возбудителя ЛЗН на территории России в 1997–2022 гг. циркуляция ВЗН выявлена в более чем 70-и субъектах (рис. 2). Вместе с тем следует констатировать, что границы ареала ЛЗН в России нельзя считать установленными, поскольку на территориях, являющихся эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, полученные данные о наличии иммунной прослойки к ВЗН среди населения или обнаружению маркеров (антиген) возбудителя в носителях и переносчиках недостаточно достоверны. Дифференцирующих диагностических исследований ВЗН от других флавивирусов при выявлении таких положительных находок в серологических реакциях не проводится. Актуальным остается вопрос о северных границах ареала, где возможно формирование местных (устойчивых или временных) очагов циркуляции ВЗН в случае его заноса.

Зарегистрирована заболеваемость населения

Выявление иммунной прослойки и маркеров ВЗН в носителях и/или переносчиках

Выявление иммунной прослойки или маркеров ВЗН в носителях (переносчиках)

Иммунная прослойка, маркеры ВЗН в носителях и переносчиках не обнаружены

Отсутствуют климатические условия для передачи ВЗН трансмиссивным механизмом

Рис. 2. Оценочное районирование территории России по выявлению свидетельств эпизоотического и эпидемического процессов ЛЗН

Основные резервуары и переносчики. Как известно, основным звеном в циркуляции ВЗН являются птицы. При этом птицы выполняют не только роль природного резервуара инфекции, но и, учитывая их способность к миграции, обеспечивают распространение ВЗН на новые (ранее неэндемичные) территории, а также занос в Россию новых (измененных) генетических вариантов возбудителя.

По результатам мониторинга возбудителя ЛЗН в России маркеры ВЗН обнаружены у более 60 видов птиц отрядов воробьинообразных ( Passeriformes ), ржанкообразных ( Charadriiformes ), гусеобразных ( Anseriformes ), дятлообразных (Piciformes ), соколообразных ( Falconiformes ) и других, относящихся к водному и околоводному комплексам. Представляется, что видов, вовлеченных в циркуляцию ВЗН в России, значительно больше, поскольку только в США насчитывается более 300 видов птиц, у которых подтверждены случаи заражения ВЗН [7].

В нижней части дельты Волги высокий уровень инфицированности ВЗН отмечен среди большого баклана (8,2 %), лысухи (6,1 %), чомги (6,3 %), в меньшей степени – чаек и крачек. В средней дельте Волги идентичные показатели выявлены у лысух, цапель, чаек и крачек, а у бакланов этот показатель был значительно выше и составлял 21,2 % [18, 19]. От этих же видов птиц часто выявлены положительные находки на других территориях юга европейской части России (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край) и Поволжья (Саратовская область) [15, 20, 21].

В антропогенных биоценозах в качестве носителей ВЗН выступают серая ворона, грач, галка, сойка, сизый голубь, воробьи, высокая численность которых приводит к инфицированию синантропных комаров и заражению людей [11, 15, 21]. Так, зараженность ВЗН врановых птиц в антропогенных биоценозах дельты Волги в отдельные годы достигала 17,4 %, что позволяет сделать вывод об их важной роли в поддержании циркуляции ВЗН [19].

В Западной Сибири РНК и / или АГ ВЗН выявлены в пробах от синехвостки, дрозда-рябинника, соловья-красношейки, скворца обыкновенного, полевого воробья, береговой ласточки, чирка-свистунка, чирка-трескунка, грача, серой вороны, большой синицы, обыкновенной горихвостки, вальдшнепа, поползня, садовой камышевки, пеночки-веснички, садовой славки, дрозда-белобровика, зяблика, славки-завирушки, пеночки-теньковки, обыкновенной овсянки, буроголовой гаички, обыкновенного снегиря [22], на Дальнем Востоке – у чирка-свистунка и утки-касатки, черного грифа, египетской цапли, обыкновенной сороки, большеклювой вороны, чернохвостой чайки, малой синицы и обыкновенной овсянки [23, 24].

Роль указанных видов птиц в передаче ВЗН остается малоизученной, поскольку не на всех территориях определены видовой состав и численность орнитофауны, не проведены системный анализ гео- графии зимовок и маршрутов пролета птиц и экспериментальные исследования по определению видовой восприимчивости к ВЗН, уровня и продолжительности вирусемии.

Необходимо отметить, что представленные данные являются результатом научных исследований, проведенных на отдельных территориях России. При плановом мониторинге практическими учреждениями Роспотребнадзора инфицированных ВЗН носителей практически не выявляют. В России не фиксируются и случаи массовых эпизоотий и падежа птиц, инфицированных ВЗН, о которых регулярно сообщается в США и Европе. Имеются лишь отдельные (неофициальные) упоминания в научных публикациях о массовых падежах птиц, предшествующих по времени вспышкам 1999 г. в Астраханской и Волгоградской областях и 2021 г. в Москве, что свидетельствует о недостаточно эффективном взаимодействии и взаимоинформировании учреждений Роспотребнадзора и ветеринарной службы.

Из других позвоночных животных маркеры ВЗН выявлены у представителей отряда грызунов (на территории европейской части России – у обыкновенной, общественной, водяной и рыжей полевок, домовой, малой лесной, полевой, жертогорлой мышей, Западной Сибири – серой, красной, узкочерепной полевок, степной пеструшки, полевки-экономки, домовой и полевой мышей, мыши-малютки, ондатры, Дальнем Востоке – даурского суслика, восточноазиатской мыши), а также насекомоядных (еж, обыкновенная, тундряная, малая, средняя бурозубки, водяная кутора), хищных (ласка) и зайцеобразных (заяц-русак, даурская пищуха) [15, 20, 21, 24, 25]. Среди мелких млекопитающих роль в циркуляции ВЗН, наиболее вероятно, могут играть грызуны, являющиеся прокормителями клещей разных видов. Подтверждением этого предположения служат факты инфицирования ВЗН всех фаз метаморфоза клещей, снятых с мелких млекопитающих [26]. Вместе с тем экспериментальных исследований, направленных на изучение уровня вирусемии, длительности персистенции ВЗН у грызунов и других мелких млекопитающих, а также эффективности передачи переносчикам при кровососании, способных уточнить значение этих видов в сохранении возбудителя ЛЗН, не проводилось.

За многолетний период наблюдения получены данные, подтверждающие интенсивный контакт с ВЗН крупных млекопитающих на отдельных территориях России. Уровень иммунной прослойки у сельскохозяйственных животных в дельте Волги составил в среднем 16,3 % (в том числе 32,5 % у лошадей, 10 % – крупного рогатого скота, 10,7 % – верблюдов), центральной части России – 11 % (среди лошадей в Курской области), Западной Сибири – 8,5 % (9,2 % у лошадей и 7,8 % у коров в Новосибирской области), Дальнем Востоке – 7,6 % (Приморский край) [19, 24, 27]. Таким образом, сельскохозяйственные животные могут использоваться в качестве доступного индикатора активности циркуляции ВЗН на исследуемых территориях. Необходимо отметить, что мониторинг за ними в России фактически не осуществляется (ежегодно обследования проводят 1–3 субъекта).

Кроме млекопитающих, также показана ин-фицированность ВЗН (4-й генотип) представителя класса земноводных – озерной лягушки Rana ridibanda , являющейся прокормителем отдельных видов кровососущих комаров, включая Uranotaenia inguiculata [28].

Первоочередное значение в качестве переносчиков возбудителя ЛЗН на эндемичных территориях России имеют кровососущие комары. Из 100 видов кровососущих комаров, обитающих в России, маркеры ВЗН обнаружены в представителях следующих видов: Culex modestus Fic., Сх. pipiens L. (неавтогенная форма Сх. pipiens f . pipiens и автогенная форма Сх. pipiens f . molestus ), Anopheles maculipennis Mg., An. claviger Mg., An. hyrcanus Pall., An. messeae Pall. , Aedes cinereus Mg., Ae. geni-culatus Oliv., Ae. vexans Mg., Ae. caspius Pall., Ae. pulchritarsis Rond., Ae. albopictus Sk., Ае. cata-phylla Dyar , Ae. flavescens Mull. , Ae. excrucians Walk. , Ae. cantans Mg. , Culiseta annulata Schr., Co-quillettidia richiardii Fic., U. unguiculata Edw. [15, 19–21, 29, 30]. Выявление фактов инфицирования ВЗН вышеперечисленных видов комаров подтверждает их участие в циркуляции возбудителя ЛЗН, однако эпидемиологическое значение тех или иных видов переносчиков, а также их компетентность (эффективность) остаются неизученными.

Результаты поисковых научных исследований за многолетний период изучения ЛЗН на отдельных территориях юга России позволяют сделать вывод, что все доминирующие виды комаров включаются в циркуляцию ВЗН. На модели Астраханской области показано, что в антропогенных биоценозах эпидемически значимыми переносчиками, вероятно, являются Сх. pipiens , An. hyrcanus , Coq. richiardii , An. messeae , в природных биоценозах – An. hyrcanus , Coq. richiardii [19]. В другом активном очаге ЛЗН – Волгоградской области – высокие показатели инфи-цированности ВЗН установлены для видов Cx. mo-destus , Cx. pipiens , к. An. maculipennis, An. hyrcanus . В отношении Cx. pipiens подтверждена возможность сохранения ВЗН в межэпидемический период в зимующих популяциях комаров.

По всей видимости, перечень переносчиков ВЗН не является полным, поскольку фауна кровососущих комаров на территориях различных климатогеографических зон России малоизучена, возможно, в эпидемическом и эпизоотическом процессах активно участвуют местные популяции комаров, которые еще не попали в «область научных исследований».

В поддержании циркуляции ВЗН на территории России принимают участие иксодовые, гамазовые и аргасовые клещи. Маркеры вируса (антиген, РНК) и изоляты ВЗН получены от клещей 12 видов, из них наиболее часто на юге европейской части страны – в Hyalomma marginatum, H. scupense, Rhipicephalus rossicus, Dermacentor reticulatus [15, 20, 21]. В отдельные годы зараженность ВЗН клещей H. marginatum в антропогенных биоценозах дельты Волги значительно превышала таковую у комаров (0,48 и 0,047 % соответственно). Кроме того, у врановых птиц обнаружена высокая заклещеванность (до 300 экземпляров на птице) личинками и нимфами H. marginatum, что, учитывая вышеизложенное, может говорить о существенной значимости клещей в сохранении популяции ВЗН [19].

В Западной Сибири наибольшая частота встречаемости маркеров ВЗН характерна для орнито-фильных иксодовых клещей Ixodes persulcatus, I. pavlovskiy. В отношении указанных видов еще в 1970-х гг. экспериментально показана способность к инфицированию возбудителем ЛЗН и его трансфазовой передаче. Данные научных исследований свидетельствуют, что эпизоотическая активность очагов ЛЗН в Сибири во многом поддерживается за счет членистоногих гнездового сообщества колониальных птиц – нидиколов [30].

Циркулирующие генотипы ВЗН. В России достоверно установлена циркуляция ВЗН 1, 2-го и 4-го генотипов [15, 17, 23, 26, 28, 31]. ВЗН 1-го генотипа в разные годы обнаружен на территории Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Омской, Новосибирской, Томской, Курганской областей, Республик Ингушетия и Мордовия, Приморского, Алтайского, Красноярского, Ставропольского края, ВЗН 2-го генотипа – Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Омской и Новосибирской областей, Ставропольского и Краснодарского края, г. Москвы, Республик Татарстан, Калмыкия, Крым, Дагестан и Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Еврейской автономной области, ВЗН 4-го генотипа – Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия и Крым.

Исходной территорией распространения ВЗН 1-го генотипа на юге европейcкой части России, вероятно, является дельта Волги, расположенная в пределах Астраханской области [31]. Периодическое обнаружение ВЗН 1-го генотипа на других, как сопредельных, так и отдаленных от Астраханской области территориях (юг Западной Сибири и Приморья), можно объяснить его заносами перелетными птицами [23, 31]. В 2019–2022 гг. циркуляция ВЗН 1-го генотипа в России не подтверждена, однако в целом небольшой объем материала, подлежащий молекулярно-генетическому исследованию, не позволяет сделать однозначного вывода о прекращении его передачи. Нельзя исключить вытеснение адаптировавшегося к нашим условиям ВЗН 2-го генотипа при сохранении непрерывной циркуляции ВЗН 1-го генотипа в определенных, локальных биотопах. Так, о повторном выявлении ВЗН 1-го генотипа сообща- лось в Италии в 2020 и 2022 гг., где последние находки этого геноварианта были датированы 2017 г. Учитывая высокое сходство изолятов 2020 г. с изолятами, циркулировавшими в Италии ранее, исследователи предположили вынос ВЗН 1-го генотипа из локальных очагов его циркуляции на другие территории [32]. Обнаружение нами 1-го генотипа в Республиках Ингушетия и Мордовия в 2023 г. ставит закономерный вопрос о его происхождении: является ли это распространением вируса из местных очагов или свидетельствует о новом заносе данного геновариан-та из Африканского континента.

В отношении ареала ВЗН 4-го генотипа пока, на наш взгляд, накоплено мало данных. Постоянные находки данного варианта вируса в переносчиках и отдельных видах земноводных отмечаются лишь в районе Сарпинских озер, расположенных в Волгоградской области и Республике Калмыкия [28, 31].

В современный период ВЗН 2-го генотипа стал доминирующим для южных и центральных регионов европейской части России, в связи с чем на особенностях циркуляции этого варианта следует остановиться отдельно.

Впервые присутствие ВЗН, относящегося ко 2-му генотипу, установлено по результатам секвенирования генома вируса, содержащегося в пробах комаров Coq. richiardii , отловленных в Астраханской области в 2003 г. Подробная характеристика данного изолята в доступных источниках не представлена. Штаммы ВЗН 2-го генотипа, выделенные на территории Волгоградской области в период эпидемических проявлений ЛЗН в 2007 г., заметно отличались от штаммов вируса, выделенных в начале 2000-х гг. на юге Центральной Европы, и филогенетически более близки штаммам, изолированным в Африке и Израиле в период с конца 1950-х по 2000-е гг. [17]. Данное обстоятельство можно рассматривать как свидетельство независимых событий заноса различных вариантов вируса 2-го генотипа в Центральную Европу и юг России в тот период.

Во многом сходная картина наблюдается при анализе штаммов 2-й генетической линии, изолированных в регионах юга европейской части России в последующие годы. Так, штаммы, выделенные в Волгоградской области и в сопредельных регионах в период с 2010 по 2018 г., формируют отдельную кластерную группу, генетически разобщенную с изо-лятами вируса, выявленными в аналогичный период времени на территориях стран Центральной Европы, Балкан и Средиземноморского региона.

Филогенетический анализ изолятов ВЗН 2-го генотипа, выделенных в Волгоградской области в 2019–2020 гг. и частично в 2021 г., а также изолятов из Ростовской и Астраханской областей 2020 г., подтвердил генетическую обособленность и монофилетический характер этой группы штаммов. Топология ветвей дерева указывает на наличие ближайшего общего предка данных штаммов, сформировавшегося не позднее 2007 г. Приведенные дан- ные, по нашему мнению, свидетельствовали в пользу правомерности гипотезы о том, что циркуляция ВЗН 2-го генотипа на эндемичных по ЛЗН территориях юга европейской части России поддерживалась за счет местной популяции вируса, существовавшей уже довольно продолжительное время. Дополнительным подтверждением данного предположения является специфичная композиция синонимичных и несинонимичных аминокислотных замен в неструктурных белках у волгоградских изолятов ВЗН, выделенных в 2018 г.

Однако изоляты ВЗН, выделенные в 2021 и 2022 гг. на обследованных территориях европейской части России (Республики Дагестан и Калмыкия, Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области), относились к совершенно новому геноварианту ВЗН 2-го генотипа, не представленному в GenBank NCBI. В 2022 г. в Ставропольском крае и Републике Калмыкия, наряду с этим геновариантом, присутствовал и другой, ранее не встречавшийся в России.

Организация системы эпидемиологического надзора за ЛЗН и комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. После подтверждения первых случаев заболевания в 1967 г. эпидемиологический надзор за ЛЗН на системной основе не проводился вплоть до начала XXI в. Недостаточное внимание служб здравоохранения к данной проблеме, вероятно, было обусловлено относительно благоприятным исходом заболевания, сложностями в этиологической верификации заболеваний в связи с отсутствием доступных средств лабораторной диагностики, приоритетностью мер противодействия таким особо опасным инфекциям, как чума и холера.

Вспышка 1999 г., сопровождавшаяся появлением ЛЗН на новой территории – Волгоградской области с тяжелыми нейроинвазивными формами и высокой летальностью, и ростом числа заболеваний в Астраханской области, способствовала разработке и нормативному закреплению мероприятий эпидемиологического надзора и контроля на уровне отдельных субъектов (в виде региональных программ эпидемиологического надзора).

Принципиально важное значение имел пересмотр системы регистрации, учета и отчетности о случаях заболевания ЛЗН. В качестве самостоятельной нозологической формы ЛЗН была включена в перечень инфекционных (паразитарных) болезней, подлежащих обязательному учету и регистрации. Ранее учет этой инфекции в статистических формах отчетности не осуществлялся, а болезнь проходила под диагнозами «вирусные лихорадки» и «серозный менингит / энцефалит вирусной этиологии неуточ-ненный».

Дальнейшее расширение ареала ЛЗН с регистрацией эпидемических вспышек обозначило необходимость разработки единых, нормативно закреп- ленных на национальном уровне принципов организации системы эпидемиологического надзора за этой инфекцией, комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, межведомственного взаимодействия.

ЛЗН определена в нормативно-методических документах как инфекционная болезнь, ассоциируемая с чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. В рамках укрепления национальной лабораторной сети на функциональной основе создана трехуровневая структура диагностики, в том числе Референс-центр по мониторингу за возбудителем ЛЗН (с 2008 г.) на базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.

На современном этапе мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за ЛЗН в России включают постоянное динамическое наблюдение за эпизоотическим и эпидемическим процессом; изучение эндемичности территории; слежение за циркуляцией возбудителя ЛЗН в эпизоотическом цикле; изучение свойств и генетического разнообразия ВЗН, вероятных путей его заноса и распространения; наблюдение за биологическими, природными и социальными факторами, оказывающими влияние на течение эпизоотического и эпидемического процессов; прогнозирование ситуации и контроль эффективности мероприятий.

В Российской Федерации координация и осуществление мероприятий эпидемиологического надзора и контроля обеспечены деятельностью органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Их проводят, помимо учреждений Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также другие заинтересованные службы и ведомства в рамках комплексных планов по профилактике ЛЗН или комплексных планов по санитарной охране территории, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Эпидемиологический надзор за ЛЗН осуществляют, как и в отношении других инфекций, на территориальном (район, город), региональном (на уровне субъекта – республика, край, область, города федерального значения) и федеральном (на уровне страны) уровнях. Объем и степень обработки информации определяются масштабом задач, решаемых на каждом уровне эпидемиологического надзора, и значимостью управленческих решений.

Изучение проявлений эпидемического процесса предусматривает слежение за интенсивностью, динамикой (многолетней и внутригодовой), структурой (возрастной, социальной, клинической и т.д.) заболеваемости, пространственной характеристикой случаев, летальностью, сроками заболевания, обращениями за медицинской помощью, госпитализацией больных и лабораторным подтверждением диагноза. К особенности организации системы эпиде- миологического надзора за ЛЗН в России относится активное выявление больных в эпидемический сезон путем лабораторного обследования на ЛЗН лиц, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении по поводу лихорадок неустановленной этиологии, менингита и менингоэнцефалита.

Серологический мониторинг предусматривает изучение популяционного иммунитета к ВЗН выборочных групп населения в целях определения интенсивности циркуляции возбудителя, выявления времени начала эпидемических осложнений, территорий и групп риска инфицированности, прогнозирования эпидемиологической ситуации.

Зоо-энтомологический мониторинг включает наблюдение за видовым составом, численностью и инфицированностью носителей и переносчиков, динамикой эпизоотического процесса, погодными и фенологическими явлениями, определяющими возможность циркуляции ВЗН в организме носителей и переносчиков, и должен проводиться специалистами учреждений Роспотребнадзора во взаимодействии со специалистами ветеринарной службы.

Результаты проведенного анализа служат основой для эпидемиологического районирования природно-очаговых территорий и оценки уровня их потенциальной эпидемической опасности. Дифференциация административных территорий проводится на комплексной основе с учетом природно-географических, биологических и социальных факторов.

В системе профилактических мероприятий ключевое значение отводится мерам неспецифической профилактики, осуществляемым посредством комплекса санитарно-профилактических работ, истребительных мероприятий и применения средств индивидуальной защиты. Показаниями для проведения дезинсекционных мероприятий в населенных пунктах являются возникновение очагов заболеваний или массовое нападение комаров на людей. Комплекс санитарно-профилактических работ включает предотвращение массового выплода кровососущих комаров в населенном пункте и в его ближайшем окружении (ликвидация мест обитания переносчиков, благоустройство территорий населенных пунктов, водоемов, парков и т.д., содержание подвалов жилого фонда в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии), регулирование численности синантропных птиц за счет снижения кормовой базы, организацию гигиенического воспитания населения по мерам профилактики, проявлениям ЛЗН, условиям заражения и средствам индивидуальной защиты.

Выводы. С момента первой изоляции ВЗН в России в 1963 г. и вплоть до конца XX столетия о распространении ЛЗН было известно в Астраханской области и отдельных обследованных территориях юга европейской и азиатской частей России. Крупная вспышка ЛЗН в 1999 г., затронувшая Астраханскую и Волгоградскую области, а по данным научных публикаций, еще и Краснодарский край, изменила отношение к этой инфекции. ЛЗН стала рассматриваться как одна из ведущих внутренних угроз для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требующая организации сложной и многоуровневой системы эпидемиологического надзора, включающей мониторинг заболеваемости, изучение иммунной прослойки, зоо-энтомологический мониторинг и мониторинг возбудителя.

Эпидемический процесс ЛЗН в России имеет свои особенности и характеризуется подъемами заболеваемости с интервалом от года до 8 лет, преимущественной регистрацией случаев ЛЗН на юге страны, наличием повышенного риска заболеваний среди лиц в возрасте 60 лет и старше, преобладанием случаев ЛЗН без поражения ЦНС при сохраняющемся устойчивом росте доли нейроинвазивных форм. С 1999 г. существенно увеличилось количество территорий с подтвержденной местной передачей ВЗН (с 2 до 31 субъекта). Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что область распространения ЛЗН значительно шире, чем считали исследователи, занимавшиеся изучением этой инфекции в России ранее. ЛЗН уже далеко перешагнула обозначенную для нее границу ареала, расположенную в пределах изотермы 20 °С для наиболее теплого месяца (южная часть умеренного климатического пояса). Самая северная граница ареала в России остается неустановленной. Есть основания предполагать, что на административных территориях, расположенных в пределах субарктического и арктиче- ского климата, при отсутствии условий для реализации трансмиссивного механизма передачи вирус также может циркулировать среди носителей и восприимчивых видов позвоночных посредством иных механизмов. Подтверждение этих предположений может стать предметом последующих научных исследований.

Окончательно не установлен круг носителей и переносчиков ВЗН. Решение этого вопроса требует проведения масштабных экспериментальных исследований по определению восприимчивости различных видов позвоночных и членистоногих к ВЗН и способности к его передаче, а также комплексных исследований, направленных на изучение структуры паразитарной системы ЛЗН и механизмов поддержания функционирования очагов болезни в различных ландшафтно-экологических условиях.

Популяция ВЗН, циркулирующая в России, неоднородна и представлена 1, 2-м и 4-м генотипами. Преобладающий в настоящее время ВЗН 2-го генотипа также характеризуется генетическим разнообразием, что в условиях постоянной интродукции новых вариантов вируса по путям миграции перелетных птиц и его экологической пластичности требует постоянного мониторинга за возбудителем ЛЗН.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Лихорадка Западного Нила как актуальная угроза здоровью: история изучения и меры профилактики в России

- Petersen L.R., Brault A.C., Nasci R.S. West Nile virus: review of the literature // JAMA. - 2013. - Vol. 310, № 3. -P. 308-315. DOI: 10.1001/jama.2013.8042

- West Nile in the Mediterranean basin: 1950-2000 / B. Murgue, S. Murri, H. Triki, V. Deubel, H.G. Zeller // Ann. N Y Acad. Sci. - 2001. - Vol. 951. - P. 117-126. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2001.tb02690.x

- Epidemiology of human West Nile virus infections in the European Union and European Union enlargement countries, 2010 to 2018 / J.J. Young, J.M. Haussig, S.W. Aberle, D. Pervanidou, F. Riccardo, N. Sekulic, T. Bakonyi, C.M. Gossner // Euro Surveill. - 2021. - Vol. 26, № 19. - P. 2001095. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.19.2001095

- The global ecology and epidemiology of West Nile virus / C. Chancey, A. Grinev, E. Volkova, M. Rios // Biomed. Res. Int. - 2015. - Vol. 2015. - P. 376230. DOI: 10.1155/2015/376230

- West Nile virus: an update on pathobiology, epidemiology, diagnostics, control and "one health" implications / G. Habarugira, W.W. Suen, J. Hobson-Peters, R.A. Hall, H. Bielefeldt-Ohmann // Pathogens. - 2020. - Vol. 9, № 7. - P. 589. DOI: 10.3390/pathogens9070589

- Epidemiology of West Nile virus in Africa: An underestimated threat / G. Mencattelli, M.H.D. Ndione, R. Rosa, G. Marini, C.T. Diagne, M.M. Diagne, G. Fall, O. Faye [et al.] // PLoS Negl. Trop. Dis. - 2022. - Vol. 16, № 1. - P. e0010075. DOI: 10.1371/journal.pntd.0010075

- Twenty years of West Nile virus spread and evolution in the Americas visualized by Nextstrain / J. Hadfield, A.F. Brito, D.M. Swetnam, C.B.F. Vogels, R.E. Tokarz, K.G. Andersen, R.C. Smith, T. Bedford, N.D. Grubaugh // PLoS Pathog. - 2019. - Vol. 15, № 10. - P. e1008042. DOI: 10.1371/journal.ppat.1008042

- Berger S. West Nile fever: Global Status. - GIDEON Informatics, 2022. - 147 p.

- International Health Regulations (2005). Third edition // WHO. - 2016. - 74 p.

- Бутенко А.М., Столбов Д.Н. История изучения арбовирусных инфекций в Астраханской области // В кн.: Вопросы риккетсиологии и вирусологии. - Астрахань, 1996. - С. 53-57.

- Лихорадка Западного Нила: по материалам вспышек в Волгоградской области в 1999-2002 гг. / Д.К. Львов, B.Б. Писарев, В.А. Петров, Н.В. Григорьева. - Волгоград: Издатель, 2004. - 104 с.

- Эпидемические вспышки менингита и менингоэнцефалита в Краснодарском крае и Волгоградской области, вызванные вирусом Западного Нила (Предварительное сообщение) / Д.К. Львов, А.М. Бутенко, С.Я. Гайдамович, В.Ф. Ларичев, Е.В. Лещинская, А.Н. Жуков, В.В. Лазоренко, А.М. Алюшин [и др.] // Вопросы вирусологии. - 2000. -№ 1. - С. 37-38.

- Львов Д.К. Лихорадка Западного Нила // Вопросы вирусологии. - 2000. - T. 45, № 2. - С. 4-9.

- Эпидемиологическая характеристика лихорадки Западного Нила в Астраханской области / А.М. Бутенко, А.И. Ковтунов, А.Ф. Джаркенов, Л.В. Злобина, А.П. Гришанова, А.Р. Азарян, В.Ф. Ларичев, Е.О. Шишкина, Д.К. Львов // Вопросы вирусологии. - 2001. - Т. 46, № 4. - С. 34-35.

- Сборник материалов по вспышке лихорадки Западного Нила в Российской Федерации в 2010 году / под ред. акад. РАМН Г.Г. Онищенко. - Волгоград: ООО «Волгоград-Паблишер», 2011. - 244 с.

- Инфекция, вызываемая вирусом лихорадки Западного Нила, как клиническая и эпидемиологическая проблема / Ю.Я. Венгеров, Т.И. Фролочкина, А.Н. Жуков, Г.А. Шипулин, О.Ю. Шипулина, Е.Н. Тютюнник, О.А. Черкецкий, Е.М. Краснова, А.Е. Платонов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2000. - № 4. - С. 27-31.

- Субботина Е.Л., Локтев В.Б. Молекулярная эволюция вируса Западного Нила // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. - 2014. - № 1. - С. 31-37.

- Обследование птиц дельты Волги (Астраханская обл., 2001 г.) на наличие вируса лихорадки Западного Нила методом обратной транскрипции - полимеразной цепной реакции / С.В. Альховский, Д.Н. Львов, Е.И. Самохвалов, А.Г. Прилипов, Д.К. Львов, В.А. Аристова, В.Л. Громашевский, А.Ф. Джаркенов [и др.] // Вопросы вирусологии. -2003. - Т. 48, № 1. - С. 14-17.

- Популяционные взаимодействия вируса Западного Нила (Flaviviridae, Flavivirus) с членистоногими переносчиками, позвоночными животными, людьми в среднем и нижнем поясах дельты Волги, 2001-2006 гг. / Д.Н. Львов, М.Ю. Щелканов, А.Ф. Джаркенов, И.В. Галкина, Л.В. Колобухина, В.А. Аристова, С.В. Альховский, А.Г. Прилипов [и др.] // Вопросы вирусологии. - 2009. - Т. 54, № 2. - С. 36-43.

- Лихорадка Западного Нила в Ростовской области: эколого-эпидемиологические особенности вспышки 2010 года / Э.А. Москвитина, М.В. Забашта, Н.Л. Пичурина, И.В. Орехов, Ю.М. Ломов, В.И. Адаменко, Д.А. Феронов, А.В. Забашта [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. - 2011. - № 4 (110). - С. 31-35. DOI: 10.21055/0370-1069-2011-4(110)-31-35

- Условия циркуляции вируса и предпосылки формирования природных очагов лихорадки Западного Нила в Саратовской области / А.Н. Матросов, В.Н. Чекашов, А.М. Поршаков, С.А. Яковлев, М.М. Шилов, А.А. Кузнецов, К.С. Захаров, Т.В. Князева [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. - 2013. - № 3. - С. 17-22. DOI: 10.21055/0370-1069-2013-3-17-22

- Генотипирование вируса Западного Нила в популяциях диких птиц наземного и древесно-кустарникового комплексов на территории Барабинской лесостепи и Кулундинской степи (2003-2004 гг.) / Ю.В. Кононова, В.А. Терновой, М.Ю. Щелканов, Е.В.Протопопова, С.И. Золотых, А.К. Юрлов, А.В. Друзяка, А.А. Славский [и др.] // Вопросы вирусологии. - 2006. - Т. 51, № 4. - С. 19-23.

- Генотипирование вируса Западного Нила, выявленного у птиц на юге Приморского края в течение 2003-2004 гг. / В.А. Терновой, Е.В. Протопопова, С.Г. Сурмач, М.В. Газетдинов, С.И. Золотых, А.М. Шестопалов, Е.В. Павленко, Г.Н. Леонова, В.Б. Локтев // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. - 2006. - № 4. -С. 30-35.

- Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг. / М.Ю. Щелканов, В.Ю. Ананьев, Д.Н. Львов, Д.Е. Киреев, Е.Л. Гурьев, Д.С. Аканина, И.В. Галкина, В.А. Аристова [и др.] // Вопросы вирусологии. - 2007. - Т. 52, № 5. - С. 37-48.

- Выявление маркеров вируса Западного Нила у мелких млекопитающих лесостепной и степной зон Новосибирской области / Ю.В. Кононова, Е.В. Протопопова, В.А. Терновой [и др.] // Инфекционные болезни: Проблемы здравоохранения и военной медицины: сб. трудов российской науч.-практ. конф. - СПб., 2006. - С. 161-162.

- Выявление вируса Западного Нила и его генотипирование в иксодовых клещах (Acari: Ixodidae) в Томске и его пригородах / Н.С. Москвитина, В.Н. Романенко, В.А. Терновой, Н.В. Иванова, Е.В. Протопопова, Л.Б. Кравченко, Ю.В. Кононова, В.Н. Куранова [и др.] // Паразитология. - 2008. - Т. 42, № 3. - C. 210-225.

- Анализ эпизоотической ситуации по лихорадке Западного Нила среди диких и сельскохозяйственных животных в Новосибирской области / А.С. Донченко, Ю.Г. Юшков, Ю.В. Кононова, А.М. Шестопалов // Ветеринарная медицина. - 2012. - № 96. - С. 23-24.

- Генотипирование штаммов вируса лихорадки Западного Нила, циркулирующих на юге России, как метод эпидемиологического расследования: принципы и результаты / А.Е. Платонов, Л.С. Карань, Т.А. Шопенская, М.В. Федорова, Н.М. Колясникова, Н.М. Русакова, Л.В. Шишкина, Т.Е. Аршба [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2011. - № 2 - С. 29-37.

- Федорова М.В., Бородай Н.В. О необходимости и путях совершенствования энтомологического мониторинга при эпидемиологическом надзоре за лихорадкой Западного Нила // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2017. - № 2. - С. 37-42.

- Якименко В.В., Рудакова С.А., Василенко А.Г. Лихорадка Западного Нила в Западной Сибири: информационное письмо. - Омск: Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций, 2020. - 16 с.

- Молекулярно-генетический анализ вариантов вируса Западного Нила, циркулировавших на территории европейской части России в 2010-2019 гг. А.А. Батурин, Г.А. Ткаченко, М.Л. Леденева, Л.В. Лемасова, О.С. Бондарева, И.Д. Кайсаров, И.М. Шпак, Н.В. Бородай, [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. -2021. - Т. 98, № 3. - С. 308-318. DOI: 10.36233/0372-9311-85

- West Nile virus lineage 1 in Italy: newly introduced or a re-occurrence of a previously circulating strain? / G. Mencat-telli, F. Iapaolo, F. Monaco, G. Fusco, de C. Martinis, O. Portanti, A. Di Gennaro, V. Curini [et al.] // Viruses. - 2021. - Vol. 14, № 1. - P. 64. DOI: 10.3390/v14010064