Линеаментный анализ при тектонических и металлогенических построениях в Япономорском регионе

Автор: Изосов Л.А., Ли Н.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Линеаментный анализ представляет собой комплекс геоморфологических, геологических, геофизических и других методов геологического картирования и является одним из наиболее эффективных методов изучения глубинного строения территорий. Он широко применялся при тектонических исследованиях и поисках полезных ископаемых многими зарубежными исследователями, при тектонических и металлогенических исследованиях (уран, вольфрам, флюорит-редкометальное и колчеданное оруденение, алмазы) в Япономорском регионе. Данная методика в качестве базовой успешно использована при разработке модели механизма формирования геологических структур центрального типа. Линеаментный анализ позволит по-новому прогнозировать характер миграции нефти и газа в земной коре и выявлять предполагаемые места их скопления.

Линеаменты, тектоника, металлогения, геологические структуры центрального типа, прогноз нефти и газа

Короткий адрес: https://sciup.org/14328870

IDR: 14328870 | УДК: 551.243.8:553.078:553.98(265.4)

Текст научной статьи Линеаментный анализ при тектонических и металлогенических построениях в Япономорском регионе

В современном понимании линеаментный анализ является одним из наиболее эффективных методов изучения глубинного строения территорий. Термин «линеамент» был предложен американским геологом У Хоббсом в качестве обозначения линейно вытянутых элементов рельефа и геологической структуры [17]. В настоящее время линеаменты обычно рассматриваются как крупнейшие линейные, дугообразные или кольцевые элементы рельефа, связанные с глубинными разломами и зонами повышенной трещиноватости в отложениях осадочного чехла, фиксирующих разломы фундамента [1,8,12]. Главным классификационным признаком линеаментов является их принадлежность к разрывным стру к-турамземной коры. Как известно, крупные разломы глубинного типа на дневной поверхности проявляют себя в геофизических полях линейными и линейно-кольцевыми аномалиями. Активные разрывные нарушения также трассируются линейно ориентированными зонами сосредоточения эпицентров землетрясений, которые выделяются как сейсмолинеаменты [13].

В сущности, линеаменты -это линии резкого изменения параметров географической, геологической и геофизической сред. В процессе линеаментного анализа могут быть выделены: 1) узкие протяженные зоны концентраций линеаментов; 2) системы субпараллельных линеаментных зон; 3) поля закономерного сочетания различных линеаментных систем. При этом линеамент-ные поля различаются: степенью густоты линеаментов, степенью их упорядоченности, их доминирующими простираниями, соотношением линеаментов с генеральными про стираниями тектонических структур ит.п. [8]. По первичному материалу обычно выделяются: ^линеаменты географической среды (топо-, бати-, фото-, кос молинеаменты); 2) линеаменты геологической структуры (гео-, тектоно-, металлолинеаменты); 3) линеаменты геофизических и прочих полей (магнито-, грани- и сейсмолинеаменты).

Линеаменты являются как разломными границами тектонических блоковразного порядка (складчатые пояса и платформенные области), так и пересекают территории с различным геологическим строением и историей развития. Среди них выделяются трансконтинентальные, трансрегиональные, региональные и локальные, выраженные на космических снимках различного уровня генерализации чёткими линиями, линейными зонами с определённой внутренней структурой, и широкие (до первых сотен км) пояса.

Геоморфологические признаки линеаментов представлены пространственно упорядоченными линейно ориентированными формами рельефа, отражающими границы мор фо структур. Реконструкции рельефа позволяют получать данные о характере распределения тектонических напряжений, картировать разрывные нарушения, зоны сгущениятектоническойтрещиноватости ит.п. В частности, на крупно-ср ед немасштабных топокартах выделяются элементарные линеаменты, которые при генерализации их в более мелком масштабе объединяются в линейные, кольцевые и дуговые линеаменты и линеаменты, ограничивающие поля с однородными рисунками рельефа и гидрографической сети. Геологические признаки линеаментов -это выходы наземную поверхность разрывных нарушений, зон трещиноватости, роёв даек, жил, магматических тел линейного и кольцевого типа ит.п. Помимо геоморфологических и геологических признаков, крупные разломы земной коры на дневной поверхности проявляют себя в геофизических полях линей-

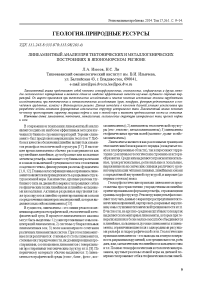

Рис. 1. Схема дешифрирования линейных элементов рельефа на топопланшетах масштаб а 1:50 000-1:100 000 и размещения, линейных градиентов гравитационного поля Южно-Синегорской вулкано-тектонической депрессии [4]:

1 - линейные элементы рельефа, 2 - линейные градиенты гравитационного поля ными и линейно-кольцевыми аномалиями. Например, методы линеаментного анализа используются при геологической интерпретации карт аномального гравитационного и магнитного полей, на которых могут выделяться те или иные структурные линии. Последние могут фиксировать границы вскрытых эрозией и глубинных магматических тел, а также отражать дизъюнктивные нарушения различного ранга.

На мелкомасштабных и региональных космофотоснимках с высокой разрешающей способностью, охватывающих огромные территории, чётко проявляются как линеаменты, так и многочисленные изометрические мор фо структуры кольцевого типа. По существу, схемы структурного дешифрирования космофотоснимков представляют собой отражение полей разновозрастных деформаций, наложенных друг на друга. Хотелось бы отметить хорошую сходимость данных геологической интерпретации форм рельефа и геофизических данных, например, при выделении систем скрытых разломов фундамента [12], которые фиксируются геоморфологическими и гравитационными аномалиями - протяженными линейными зонами градиентов [4, б, 10]. Что касается кольцевых морфоструктур, то они во многих случаях отражают результаты: 1) вулканогенной аккумуляции и вулканотектонических движений (вулканотектоничес-кие поднятия и депрессии, кальдеры проседания, стратовулканы, экструзивы и т.п.) [3]; 2) становления интрузивных и вулканогенно-интрузивных куполов различной иерархии [4].

Качественные методы линеаментного анализа заключаются в совместном анализе карт линеаментов с существующими картами геофизических, геохимических, сейсмических и других полей, а также с картами различного геологического содержания. При этом составляются карты удельной длины линеаментов, избранных простираний линеаментов, а также выделяются линеаментные узлы и однородные по рисунку рельефа участки [1 ].

Начиная с 60-х гт прошлого века, Е. А. Радкевич, М. А. Фаворская, И.Н. Томсон, И.К. Волчанскаяи др. [1,11,12] разрабатывали методику дешифрирования рельефа земной поверхности и материалов дистанционного исследования Земли с целью выявлениязон скрытых разломов фундамента, тектонических блоков и магматических очаговых структур, контролирующих размещение эндогенного оруденения. В целом, данные исследования были направлены на установление тектонических ослабленных зон, являющихся подводящими каналами для магматических расплавов, рудоносных «сквозьмагмати-ческих» растворов и т.п. В дальнейшем сферу линеамен-

132°

1 0 О 10 км l^ll^nT^l^r^l"-^^? |*] s [Z*| o

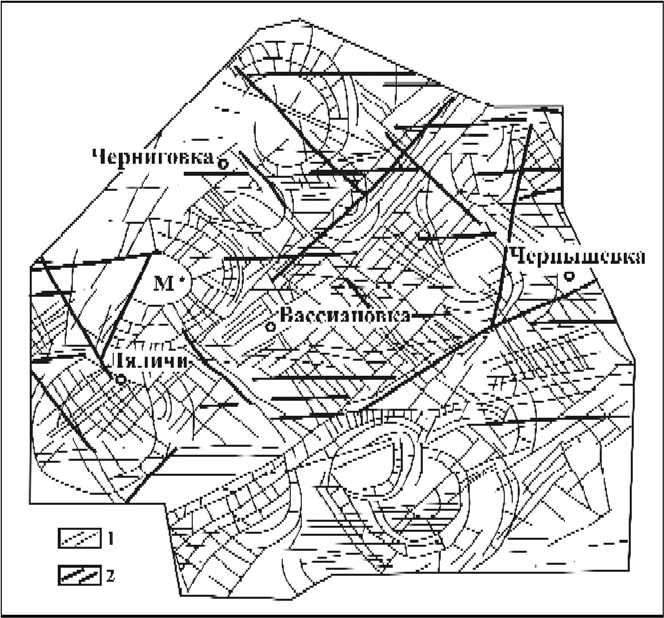

Рис. 2. Схема вулкано-тектонических структур Южно-Синегорской впадины и характер размещения проявлений рудной и нерудной минерализации в Вознесенском (БРР) и Син егорском (СРР) рудных районах:

рудная минерализация: 1 -урановые месторождения, 2 -крупные рудопроявления и аномалии радиоактивности, 3 - мелкие рудопроявления, 4 - пункты минерализации; редкометально-флюоритовые проявления: 5 - месторождения, б - рудопроявления; 7 - главные разломы: а - установленные, б- выделенные по геолого-геоморфологическим данным; вулкано-тектонические депрессии: М - Монастырищинская, Г - Грибнинская, Л - Ляли-чинская, П - Потеринская, Т - Тихорецкая, И - Извест-кинская, Ив - Ивановская, Ч - Черниговская, ВС -Верхнесинегорская; вулканогенно-интрузивно-купольные поднятия: Е - Еловое, УМ - Устъ-Медведицкое, К - Ку й-бышевское тного анализа были включены и геофизические материалы (карты гравиметрических и магнитометрических съёмок), представленные в виде различных трансформаций аномальных гео физических полей [4,9].

Таким образом, линеаментный анализ представляет собой комплекс геоморфологических, геологических, геофизических и других методов геологического картирования. При этом используются: 1) материалы космических исследований; 2) топографические и батиметрические карты; 3) карты геологического и геофизического содержания. Данный подход является одним из наиболее эффективных методов изучения глубинного стро-ениятерриторий.

Линеаментный анализ широко применялся при тектонических исследованиях и поисках полезных ископаемых также многими зарубежными исследователями [14, 1 б], которые обычно использовали термин «линеамент» в основном в понимании У Хоббса, то есть как прямолинейный элемент рельефа. Такой подход, конечно, в значительной мере сужал возможности выявления различных тектонических элементов.

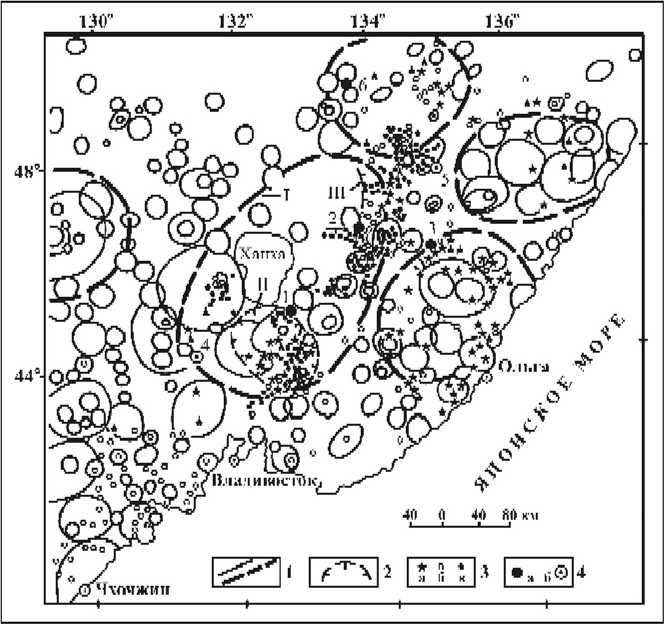

Методика линеаментного анализа была применена при тектонических и металлогенических исследованиях

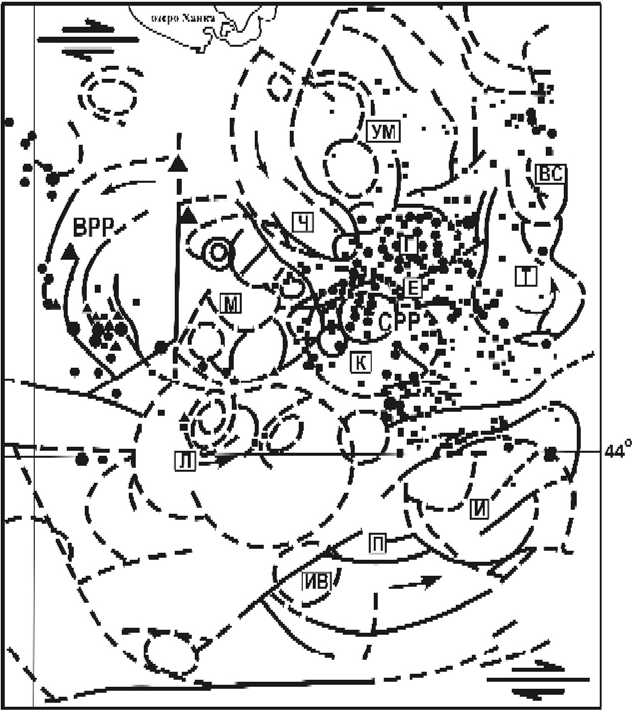

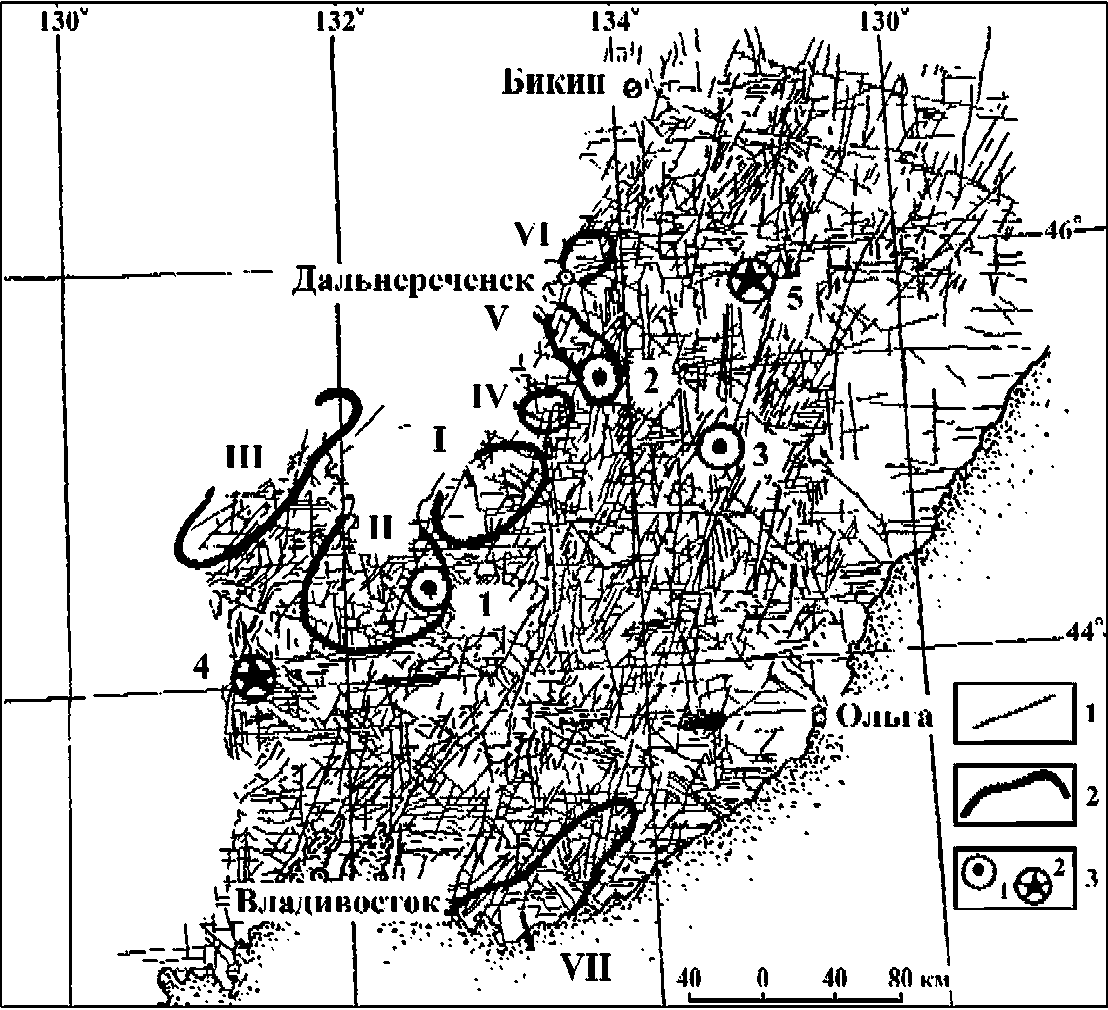

(уран, вольфрам, флюорит-редкометальное и колчеданное оруденение, алмазы) вЯпономорском регионе. Данные исследования были направлены на выявление магмоконтролирующих разломов фундамента [12] и кольцевых рудоконтролирующих структур, а также потенциально алмазоносных локальных морфоструктур (трубочного типа); [2^4,6,10,15,18-20 и др.] (рис. 1-4).

Линеаменты кольцевого и полукольцевого типа могут служить возможными индикаторами структурных элементов вулканотектонических депрессий и поднятий, кальдер проседания, кольцевых магматических тел и вулканических жерловин, во многих случаях контролирующих эндогенное оруденение [3,6]; (рис. 2). При этом фотоаномалии так называемого «трубочного» типа могут фиксировать эксплозивные трубки ультраосновного состава - алмазоносные кимберлиты и родственные им породы [4]; (рис. 4). Считается, что поступлению первичного магматического расплава из мантии способствуют ослабленные зоны - зоны растяжения. Приуроченность эксплозивных трубокультраосновного-щелочного состава к определенным зонам разломов указывает на высокие перспективы линеаментного анализа в этом направлении.

Рис. 3. Схема индикаторов разломов и архейских выступов Приморья (4]:

1 - индикаторы разломов, 2 - границы архейских выступов: I - Нахимовского, II -Первомайско-Ярославского, III -Западно-Приморско го-Ново качалинского (Краевского), IV -Тихменевского, V - Тамгинского,¥1 - Дальнереченско-го, VII - Сергеевского; 3 - проявления алмазов в коренных породах (а): Мало ключевское (1), Курханское (2), Комсомольское, или Нангоу (3) и в золотоносных россыпях (б): Фадеевское (4) иНезаметнинское (5)

Рис. 4. Схема размещения кольцевых структур в Приморье и на прилегающих территориях Китая и

Кореи [4]:

1 - границы кольцевых структур преимущественно магматического происхождения (а) и неясного генезиса -возможно, полигенных вулканотекгонических (б): I -Хан-кайской; 2 - границы платформенных прогибов: II -Южно-Синегорского и Ш-Кабаргинского; 3 -вулканические аппараты установленные (а), отдешифрирован-ные на космофотоснимках (б) и выделенных по данным радиолокационной съёмки масштаба 1:100 000 (в); 4 -проявления алмазов: в коренных породах (а) и ро ссыпях (б): Малоключевское (1), Курханское (2), Комсомольское, или Нангоу (3), Фадеевское (4), Незаметнинское (5) и Жаохэ(б)

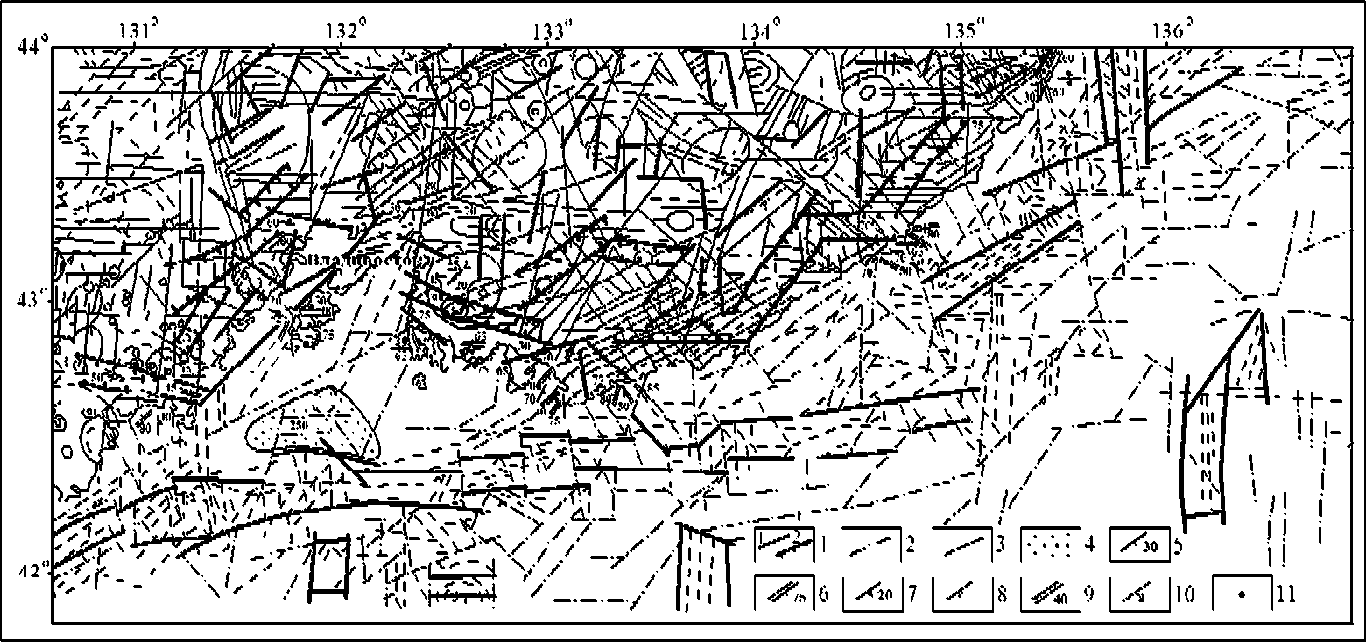

Показательнымрезультатом проведения таких исследований является карта линеаментов Южного Приморья и прилегающей акватор ииЯпонского моря [5]; (рис. 5). При её составлении с целью заверки выделенных линеаментов были использованы данные: ^дешифрирования космо фотоснимка Южного Приморья (масштаб 1:1 000 000), 2) дешифрирования батиметрической карты Японского моря (масштаб 1:1 000 000), 3) геологической интерпретации аномального гравитационного поля в редукции Буге (масштаб 1:1 000 000), 4) геологических наблюдений Л. А. Изосова в процессе проведения мелко масштабной геологической съёмки шельфаЯпонского моря и его континентального обрамления (ОАО «Даль-моргеология», 2002 г). При этом было установлено, что зачастую линеаменты фиксируются дайками основных и кислых пород, зонами дробления, милонитизации, рас-сланцевания и повышенной трещиноватости пород, а также интрузивными контактами.

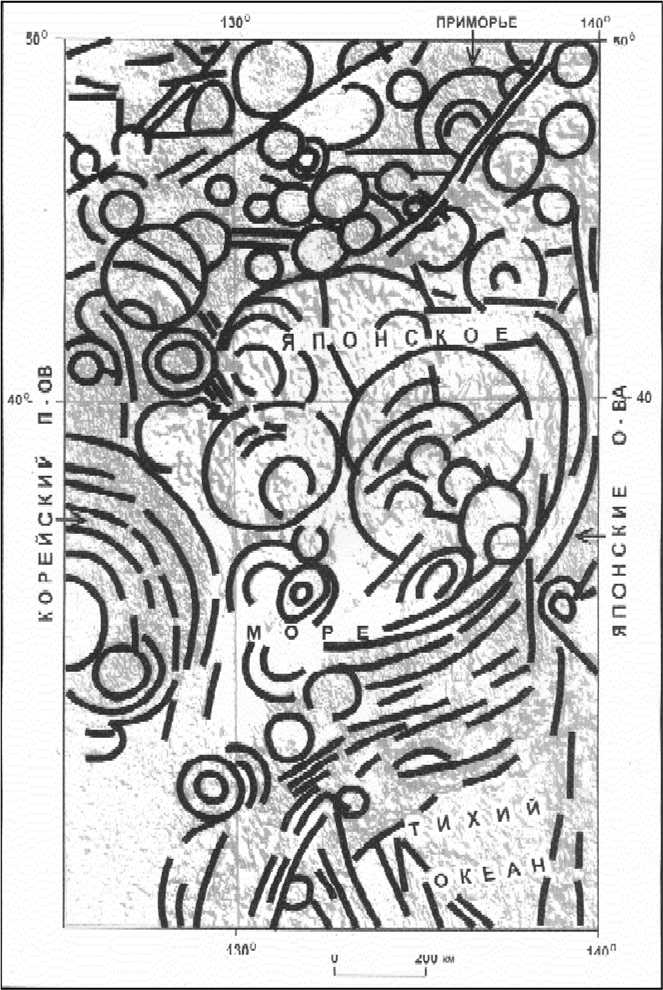

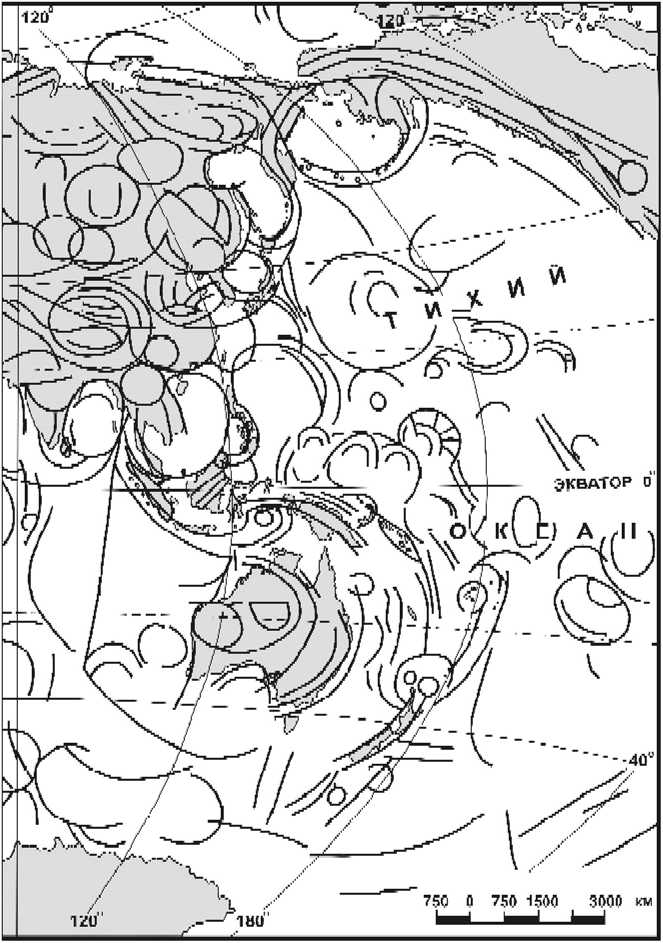

В настоящее время данная методика в качестве базовой успешно использована при разработке модели механизма формирования геологических структур центрального типа, в том числе окраинных морей Западно-

Рис. 5. Схема линеаментов Южного Приморья и прилегающей акватории Японского моря [5]:

1 - гравитационные аномалии типа «над ступенью» (1), то же - с предполагаемым направлением падения (2); 2 -структурные линии, намеченные по конфигурации гравитационных аномалий; 3 - линеаменты, выделенные на многозональных космо фото снимках масштаба 1:1 ООО 000 (1), то же - натопооснове и батиметрических картах Японского моря масштаба 1:200 ООО и 1:1 000 000 (2); 4 - депрессия акустического фундамента и её глубина в метрах по данным сейсмопрофилирования; 5 - дайки основного и ультраосновного состава, б -то же - кислого состава; 7 -кварц и кварц-калиево-полевошпатовые жилы; 8 - зоны дробления и милонитизации пород; 9 - зоны рассланцева-ния; 10 - зоны повышенной трещиноватости; 11 - интрузивные контакты; 12 -точки геологических наблюдений

Рис. 6. Схема размещения главных морфструктур центрального тина в Япономорском звене (рельеф -база данных альтиметрии ЕТОРО_1; http:// topex. used. edu/cgi_bin/get_data. cgi) [7]

Тихоокеанской зоны перехода континент - океан [7]; (рис. б, 7). В рассматриваемом случае последние выделяются как литосферные вихревые структуры.

Представляется, что линеаментный анализ в рассматриваемом объёме позволит по-новому прогнозировать характер миграции углеводородов в земной коре и выявлять предполагаемые места их скопления Его следует применить в качестве подготовительного этапа при исследовании нефтегазоносностиЯпонского и Охотского окраинных морей, а также Арктических бассейнов, где Тихоо-кенским Океанологическим институтом ДВО РАН активно ведутся экспедиционные работы. В принципе, проявления нефти и газа контролируются теми же самыми мор-фоструктурами, отражающими тектонические ослабленные зоны. При исследовании линеаментной тектоники необходимо обращать внимание на места пересечения линеаментов со сводовыми поднятиями, на выявление палеорифтов, авлакогенов и других древних прогибов, выполненных мощными толщами осадков, поскольку к ним часто приурочены скопления нефти и газа. Существует мнение [8 и др.], что для вертикальной миграции углеводородов наиболее пригодная геодинамическая обстановка-это обстановка растяжения. Таким образом, следует привлекать для прогностических исследований системы

Рис. 7. Морфструктурная схема Тихоокеанского регион а [7]

сейсмолинеаментов, фиксирующих долго живущие подвижные зоны рифтогенного типа.

В процессе проведения подготовительного этапа поисков нефти и газа следует использовать региональные и крупномасштабные космофотоснимки, батиметрические карты и карты рельефа дна морей, составленные по аль-тиметрическимданным, а также карты геофизических полей и карты теплового потока. Итоговым докуменгомта-ких построений должна стать тектоническая карта исследуемого региона с выделенными на ней прогнозными участками на тот или иной вид полезных ископаемых. При поисках нефти и газа в акваторияхЯпонского, Охотского и Арктических морей можно будет целенаправленно задавать линии буровых скважин, а также - отдельных буровых скважин в наиболее перспективных точках.

ЛИ1Е1АТУЕА:

-

1. Анализ космических снимков при текгономагмати-ческих и металлогенических исследованиях. М.: Наука, 1979. 164 с.

-

2. Изосов Л. А, Василенко Н.Г., Мельников Н.Г., Петрищеве кий А.М. Вольфрамоносная олистострома Центрального Сихотэ-Алиня//Геотектоника. 1988. № 3. С. 76-87.

-

3. Изо сов ЛА., Горошко М.В. Южно-Синегорская впадина Приморья: геологическое строение иразвитие // Отечественная геология. 2006. № 3. С. 33-41.

-

4. Изосов Л.А., КоноваловЮ.И., Емельянова ТА. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода

континент-океан (Япономорский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000.326 с.

-

5. Изосов Л. А., КулиничР.Г., Мельниченко Ю.И., Емельянова ТА. Разломная сеть Южно-Приморского сектора зоны сочленения континент-океан // Проблемы морфотектоники Западно-Тихо океане кой пере-ходнойзоны. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 103-113.

-

6. Изосов Л.А., Рязанцева М.Д. Палеозойские магматические комплексы юга Ханкайского массива // Советская геология. 1977. № 2. С. 77-90.

-

7. Изосов Л.А., ЧупрынинВ.И. О механизме формирования структур центрального типа Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан//Геотектоника. 2012. Т4б,№3. С. 70-92.

-

8. КацЯ.Г, Полетаев А.И., Румянцева Э.Ф. Основы ли-неаментной тектоники. М.: Недра, 1986,144 с.

-

9. Ли Н.С. О связи землетрясений с глубинным строе-ниемЯпо номере кого звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан // Региональные проблемы. 2013. Т 16, №2. С. 25-29.

-

10. Петрищевский АМ. Плотностная неоднородность литосферы юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона//Геология и геофизика. 2007. Т. 48.№5.С.566-5 83.

-

11. Рудоконтролирующие структуры Азии и их металлогения. М: Недра, 1983.193 с.

-

12. Связь магматизма и эндогенной минерализации с блоковой тектоникой. М.: Недра, 1969.264 с.

-

13. УломовВ.И. Динамика земной коры Средней Азиии прогноз землетрясений. Ташкент: ФАН. 1974.218 с.

-

14. Casas A., Cortes М., Angel L. et al. A program for lineament length and density analysis // Computers and geosciences. 2000. Vol. 26(9). P. 1011 -1022.

-

15. EjovB.V, IzosovL.A. Diamond content of Primorski) kraj according to data of analysis of focus structures -center of endogenic activity // Geotectonica et Metallogenia. 1995. V 19. N 2-3. SUM. 11. P. 1-11.

-

16. Ehsan G. Investigation of lineaments in Tehran province of the basis of remote sensing techniques // Intern. Journ. ofGeomatics and Geosciences. 2012. Vol. 3. № 2. P 339— 350.

-

17. Hobbs W.N. Lineaments of theAtlantic border region/ /Bull.Geol. Soc.Amer., 1904. Vol. 15.P.483-506.

-

18. IzosovL.A.Korean-KhankaRiftogenicZone:potential-diamondiferous structure //Evolution and Dynamics of theAsian Seas. Seoul: Korean Soc. of Oceanogr. 1996. P 187-200.

-

19. Izosov L.A. Paleotectonics and paleometallogeny of Japan Sea continent-ocean transitional zone // Metallogeny of the Pacific Northwest: tectonics, magmatism and metallogeny of active continental margins. Vladivostok: Dalnauka, 2004. P. 105-107.

-

20. Vrublevsky A.A, Izosov L.A. Yushmanov Yu.P. Mineragenic implications of the Sikhote-Alin Olistostromes // Fith Circum-Pacific energy and mineral resources conference transactions // Houston: Gulf. Publish. Comp., 1998. P. 259-266.

TTie lineament analysis represents a complex of geomorphologic al, geological, geophysical and other methods of geological mapping, and it is one of the most effective methods for the territories deep structure study. It was widely applied in tectonic investigations and searches of mineral resources by many foreign researchers, in tectonic and metallogenic researches (uranium, tungsten, fluorite-rare metallic and a copper-polymetallic ores, diamonds) in the Japan Sea Region. This method, as a basic one, is successfilly used when developing the model for the formation mechanism of central type geological structures. The lineament analysis allows forecasting the features of oil and gas migration in crust and revealing prospective places of their congestion in a new way.

Список литературы Линеаментный анализ при тектонических и металлогенических построениях в Япономорском регионе

- Анализ космических снимков при тектономагматических и металлогенических исследованиях. М.: Наука, 1979. 164 с.

- Изосов Л.А., Василенко Н.Г., Мельников Н.Г., Петрищевский А.М. Вольфрамоносная олистострома Центрального Сихотэ-Алиня//Геотектоника. 1988. № 3. С. 76-87.

- Изосов Л.А., Горошко М.В. Южно-Синегорская впадина Приморья: геологическое строение и развитие//Отечественная геология. 2006. № 3. С. 33-41.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент-океан (Япономорский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000. 326 с.

- Изосов Л.А., Кулинич Р.Г., Мельниченко Ю.И., Емельянова Т.А. Разломная сеть Южно-Приморского сектора зоны сочленения континент-океан//Проблемы морфотектоники Западно-Тихоокеанской переходной зоны. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 103-113.

- Изосов Л.А., Рязанцева М.Д. Палеозойские магматические комплексы юга Ханкайского массива//Советская геология. 1977. № 2. С. 77-90.

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И. О механизме формирования структур центрального типа Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан//Геотектоника. 2012. Т. 46, № 3. С. 70-92.

- Кац Я.Г., Полетаев А.И., Румянцева Э.Ф. Основы линеаментной тектоники. М.: Недра, 1986, 144 с.

- Ли Н.С. О связи землетрясений с глубинным строением Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан//Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 2. С. 25-29.

- Петрищевский А.М. Плотностная неоднородность литосферы юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона//Геология и геофизика. 2007. Т. 48. № 5. С. 566-583.

- Рудоконтролирующие структуры Азии и их металлогения. М.: Недра, 1983. 193 с.

- Связь магматизма и эндогенной минерализации с блоковой тектоникой. М.: Недра, 1969. 264 с.

- Уломов В.И. Динамика земной коры Средней Азии и прогноз землетрясений. Ташкент: ФАН. 1974. 218 с.

- Casas A., Cortes M., Angel L. et al. A program for lineament length and density analysis//Computers and geosciences. 2000. Vol. 26(9). P. 1011-1022.

- Ejov B.V., Izosov L.A. Diamond content of Primorskij kraj according to data of analysis of focus structures -сenter of endogenic activity//Geotectonica et Metallogenia. 1995. V. 19. N 2-3. SUM. 11. P. 1-11.

- Ehsan G. Investigation of lineaments in Tehran province of the basis of remote sensing techniques//Intern. Journ. of Geomatics and Geosciences. 2012. Vol. 3. № 2. P. 339-350.

- Hobbs W.N. Lineaments of the Atlantic border region//Bull. Geol. Soc. Amer., 1904. Vol. 15. P.483-506.

- Izosov L.A. Korean-Khanka Riftogenic Zone: potential-diamondiferous structure//Evolution and Dynamics of the Asian Seas. Seoul: Korean Soc. of Oceanogr. 1996. Р. 187-200.

- Izosov L.A. Paleotectonics and paleometallogeny of Japan Sea continent-ocean transitional zone//Metallogeny of the Pacific Northwest: tectonics, magmatism and metallogeny of active continental margins. Vladivostok: Dalnauka, 2004. P. 105-107.

- Vrublevsky A.A, Izosov L.A. Yushmanov Yu.P. Mineragenic implications of the Sikhote-Alin Olistostromes // Fith Circum-Pacific energy and mineral resources conference transactions // Houston: Gulf. Publish. Comp., 1998. P. 259-266.