Лингвистические принципы в знаменной нотации (на материале музыкально-теоретического руководства «Ключ разумения»)

Автор: Мосягина Наталья Викторовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 2 (18), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье показано, что средства знаменной нотации к концу XVII в. образуют разветвленную знаковую систему. На основе выполняемых ими функций предложено разделение знаков на основные и дополнительные. Установлено сходство знаменной нотации с вербальным письмом.

Лексикология, детерминативы, буквенные символы, графические символы, знаменная нотация, знаменный роспев, "ключ разумения", тихон макарьевский

Короткий адрес: https://sciup.org/14969715

IDR: 14969715 | УДК: 81’22

Текст научной статьи Лингвистические принципы в знаменной нотации (на материале музыкально-теоретического руководства «Ключ разумения»)

Современная наука о музыкальном языке древнерусской церковной культуры правомерно, на наш взгляд, использует методы, применяемые в языкознании. Возможность этого обусловлена не только фактом сосуществования в рукописных памятниках языка вербального и языка музыкального, но и значительной их общностью.

Будучи знаковой системой фиксации музыкальной речи, нотация использует в качестве средства передачи информации визуальные знаки и, таким образом, попадает под общую категорию «письмо».

Знаменная нотация в том виде, как она сформировалась к концу XVII столетия, представляет собой законченную разветвленную музыкальную знаковую систему взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов с четко определенными функциями. Все средства нотации, которыми располагал в данный период знаменный роспев, отражены в крупнейшем музыкально-теоретическом руководстве 2-й половины XVII в., единственном знаменно-нотолинейном (подроб- нее о двознаменных рукописях см.: [1, с. 384– 412; 9]) руководстве «Ключ разумения» монаха Тихона Макарьевского (о памятнике см.: [4–8; 10–12; 14]).

Структура «Ключа разумения» позволяет называть его универсальным словарем знаменного роспева, содержащим различную информацию об основных единицах роспева. В памятнике она представлена в виде: 1) объяснения сложных элементов более простыми («розвод дробным знаменем»), которое можно назвать знаменной транскрипцией; 2) дополнительных элементов (киноварных помет), являющихся своеобразной транслитерацией; 3) нотолинейной строки, служащей «фонетическим» переводом.

Все графические символы знаменной нотации делятся на знаки основные и дополнительные 1. Знаки, передающие элементы роспева, его контур, рисунок (простые и составные знамена, попевки, лица и фиты), cоставляют номинативный фонд нотации, являются ее основой и соответствуют таким элементам словарного состава языка, кото- рые в лексикологии называются знаменательными (выделено нами. – Н. М.) [13, с. 75].

Графические символы, уточняющие, дополняющие информацию основных знаков, являются вспомогательными (киноварные пометы, оттяжка, отсечка и др.). Такие элементы нотации подобны нефонетические знакам, присоединяе- мых к слову с целью помочь пониманию письма.

Основные знаки по их функции в системе нотации можно разделить на три группы: самостоятельные, переменные и подчиненные знаки.

Самостоятельные знаки сохраняют свое исходное значение во всех сочетаниях, они выражают постоянное певческое содержание, например: «параклит» ( a ), «стопица» ( j ), «стрела светлая» ( z ), «подчашие» ( [ ) и т. д.

Переменные знаки могут менять свое самостоятельное значение в зависимости от условий гласа и контекста знаков, например: «крюк светлый» ( f ), «змеица со статьею» ( . ), «паук» ( ы ) и т. д.

Подчиненные знаки не имеют самосто- ятельного роспева и существуют только в комплексе с другими знаками, являясь, таким образом, элементами знаков иного уровня, так называемых тайнозамкненных оборотов – попевок, лиц, фит, например: «чашка» ( / ), «мечик» ( У ), «полкулизмы полная» ( R).

Именно основные элементы роспева, запечатленные в графической форме, называются «именами», что, по существу, является первым шагом в осмыслении этих элементов нотации, отраженным некогда в теоретических руководствах – азбуках-перечислениях: «А се имена знамениям» 2.

Отметим, что названия основных знаков могут отражать:

– сущность (основное значение) звукового элемента;

– признак звуковысотности («светлый», «мрачный»);

– разновидность («громная», «поводная»);

– сложность (продолжительность) роспе-ва («великий», «большая», «средняя» и т. д.);

– зрительный образ роспева («стрела» – потянути; «чашка», «облачко» – опрокинуть; «скамейка» – подынути; «змейца» – повернути);

– функцию – основную или дополнительную («крюк с подчашием», «стрела с облачком»).

Дополнительные знаки выполняют функцию уточнения, облегчают понимание как отдельных знаков, так и комплекса знаков:

– направления движения роспева (точка – «очко»; «подвертка», «подчашие», «облачко», «сорочья ножка», «качка», «ломка», «зевок»);

– звуковысотного положения роспева (точка, степенные пометы – «сорочья ножка», «запятая», «крыж»);

– ритмических особенностей («оттяжка», «отсечка», «розсека», «тихая», «борзая»);

– способов, приемов и характера исполнения («ударка»).

Дополнительные знаки делятся на две группы: буквенные символы (степенные и указательные пометы) и графические символы («оттяжка», «отсечка», «розсека», «сорочья ножка», «облачко», «подвертка»).

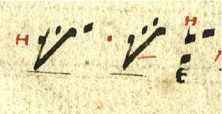

К буквенным символам относятся киноварные пометы, которые представляют собой слова или словосочетания, сокращенные до слога или буквы и объясняющие значения знамен. Пометы, как известно, бывают двух видов – степенные и указательные. Степенным знаменным пометам в древней письменности соответствуют «фонетические (но несемантические) индикаторы», указывающие на точное или приблизительное звучание знака. Они могут предшествовать словесным знакам или следовать за ними, уточняя их значения. В нотации степенные пометы (записаны киноварными чернилами) располагаются, как правило, перед знаком (например, помета « b »):

В знаменной нотации в допометный период функцию уточнения звуковысотности в некоторых знаках выполняли «точки», например: «крюк мрачный» ( d ), «крюк светлый» ( f ), «подчашие светлое» ( } ).

Подобная система передавала звуковысотное значение знамен только относительно, указывая направление движения в звуковысотном пространстве: «повыше», «пониже» и т. д. С введением степенных помет был создан новый прием образования знаков, указывающих уже не звуковысотные области «мрака»

и «света» («верха» и «низа»), а ступени в этих областях.

Указательные пометы («тихая», «бóр-зая», «качка», «купная», «ломка», «ударка», «зевок», «розсека», «сорочья ножка») уточняли особенности исполнения того или иного знамени. Об их назначении читаем в «Сказании о зарембах»3 – теоретическом памятнике, содержащем информацию о степенных пометах (подробнее см.: [1, с. 298; 2, с. 105]): «и сими преди-реченными, окозрительными мастерскими пометками роспевает и новонакладывает искусный певец, смотря во знамени и по согласию их: где которая пометка высоко подымится или ниско опустится, или борзо поторгнется, или тихо возмерится, или переступится, или переломится, или кверху купно встряхнется, или вниз россыплется, или остановится и придержится, или отсечется, или запнется – все надо знать по разказу и по подлиннику их» (Л. 369).

Указательные пометы, присоединяемые к основным знакам, чтобы уточнить их значение, аналогичны семантическим индикаторам в грамматологии.

Говоря же в целом о системе знаков знаменной нотации конца XVII в., мы констатируем, что посредством знаков передается:

-

– направление движения звуков;

-

– высотный уровень звуков;

-

– количество звуков в роспеве;

-

– продолжительность звуков;

-

– способы, приемы и характер исполнения.

Принцип знаменной нотации рассматриваемого периода заключается в том, что номинантом основного знака может быть:

-

– отдельный звук;

-

– последовательность нескольких звуков;

-

– устойчивые мелодические обороты: попевки, лица и фиты;

-

– информация о значении знака, к которым он добавляется в качестве вспомогательного.

Помимо основных знаков, нотация содержит дополнительные знаки – детерминативы: звуковысотные и исполнительские.

Таким образом, в знаменной нотации мы наблюдаем схожие с вербальной письменностью принципы разделения знаков, выполняющих определенные функции, на основные и дополнительные. Высказанные наблюдения, как представляется, могут быть весьма полезными в процессе исследования системы древнерусского музыкального письма в контексте письменности в целом.

Список литературы Лингвистические принципы в знаменной нотации (на материале музыкально-теоретического руководства «Ключ разумения»)

- Бражников, М.В. Древнерусская теория музыки/М.В. Бражников. -Л.: Музыка, 1972. -424 с.

- Гусейнова, З.М. «Извещение» Александра Мезенца и теория музыки XVII века/З.М. Гусейнова. -СПб.: Изд-во СПбГК, 1995. -217 с.

- Гусейнова, З.М. Комбинаторный анализ знаменной нотации XI-XIV веков/З.М. Гусейнова//Проблемы дешифровки древнерусских нотаций. -Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1987. -С. 27-49.

- Конотоп, А.В. О «странных голосах» двознаменного музыкально-теоретического руководства конца XVII века/А.В. Конотоп//Проблемы истории и теории древнерусской музыки. -Л.: ЛГК: ЛГИТМиК: ГПБ, 1979. -С. 160-172.

- Кручинина, А.Н. Попевка знаменного роспева в русской музыкальной теории XVII века/А.Н. Кручинина//Певческое наследие Древней Руси (история, теория, эстетика). -СПб.: Изд-во СПбГК, 2002. -С. 75-81.

- Металлов, В.М. Очерк истории православного церковного пения в России/В.М. Металлов. -М.: [б. и.], 1900. -160 с.

- Мосягина, Н.В. «Ключ разумения» Тихона Макарьевского -«словарь» знаменного роспева второй половины XVII века/Н.В. Мосягина//Музыкальное наследие России: истоки и традиции. -СПб.: Изд-во СПбГК, 2001. -С. 148-156.

- Мосягина, Н.В. «Теоретические статьи» в «Ключе разумения» монаха Тихона Макарьевского/Н.В. Мосягина//Древнерусское песнопение пути во времени (По материалам научной конференции «Бражниковские чтения -2002»). -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. -С. 150-156.

- Никишов, Г.А. Двознаменники как особый вид певческих рукописей последней четверти XVII -н. XVIII вв.: автореф. дис.. канд. искусствоведения/Никишов Георгий Андреевич. -М., 1977. -25 с.

- Никишов, Г.А. К вопросу о составе «Ключа» Тихона Макарьевского/Г.А. Никишов//Musica antiqua. VII. Acta scientifica. -Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego w Bydgoszczy, 1985. -P. 707-718.

- Протопопов, Вл. Русская мысль о музыке в XVII веке/Вл. Протопопов. -М.: Музыка, 1989. -96 с.

- Разумовский, Д.В. Церковное пение в России/Д.В. Разумовский. -М.: [б.и.], 1867. -136 с.

- Реформаторский, А.А. Введение в языковедение/А.А. Реформатский. -М.: Аспект Пресс, 1999. -536 с.

- Финдейзен, Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII в. В 2 т. Т. 1/Н.Ф. Финдейзен. -M.; Л.: Музсектор Госиздата, 1928. -365 с.