Лингвистический анализ карельского языкового материала словаря П. С. Палласа

Автор: Новак И.П., Нагурная С.В.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Старописьменные памятники являются важнейшим источником для изучения истории становления письменности языка, в частности карельского. В статье осуществлен лингвистический анализ карельских материалов, представленных в словаре тезаурусного типа «Сравнительные словари всех языков и народов», изданного по поручению Екатерины II в 1787-1789 гг. под редакцией П. С. Палласа.

Петер симон паллас, карельский язык, графо-фонетическая система, лексика, морфология, фонология, лингвистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147242392

IDR: 147242392 | УДК: 811.511.112 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.287-300

Текст научной статьи Лингвистический анализ карельского языкового материала словаря П. С. Палласа

Ценнейшим и единственным из выявленных к настоящему моменту для второй половины XVIII в. источником информации по карельской диалектологии является материал из Сравнительного словаря всех языков и наречий, изданного в Санкт-Петербурге в 1787–1789 гг. под редакцией академика Петера Симона Палласа (далее – словарь Палласа). Исследователи XVIII в. осуществляли «...поиск языковых соответствий, чаще всего реализуемый при помощи составления сравнительных многоязычных словарей, когда по зара- нее подготовленному списку собирались слова по возможности из разных языков и диалектов» [4, 41]. Результатом сопоставления лексических форм разных языков должно было стать выявление существовавшего некогда «мирового языкового универсума», объясняющего историю народов.

Словарь Палласа был издан по поручению Екатерины II. Первая его часть вышла в 1787 г. под названием «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей

(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ особы. Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки. Часть первая»1, вторая была опубликована в 1789 г.2 Корпус словаря включает 285 слов русского языка, переведенных на 200 языков мира. Речь идет о переводе на «европейские и азиатские языки» довольно распространенных понятий, объединенных составителем семантические группы3.

При составлении словаря пользованы ранее собранные в лексико-

были ис-материалы

Г. Л. Х. Бакмейстера [7], однако в основном в него были включены полученные в ходе академической экспедиции 1768– 1774 гг. «...собственно лингвистические изыскания» П. С. Палласа [2, 28 ]. Экспедиционные лингвистические наблюдения академика частично вошли также в известное трехтомное издание его путевых дневников4, в котором, в частности, содержатся марийские, удмуртские, мансийские, мордовские языковые материалы [1; 8; 20; 21; 24, 285–286 ].

Разослав в 1785 г. по губерниям России программу по сбору слов и образцов различных языков, Паллас получил разнообразный лингвистический материал – «...глоссарии, анкеты, образцы переводов текстов, книги, словари» [3, 355 ]. Эти материалы, частично вошедшие в словарь, частично осевшие в архивах, представляют несомненный интерес для исследователей [13; 14].

Карельский языковой материал в словаре приведен в общем ряду с двумя другими прибалтийско-финскими языками – «чюхонским» и «эстландским».

Карельские соответствия представлены в словаре двумя вариантами – «по корель-ски» и «по олонецки». Это дает основание предположить, что словарь зафиксировал лексику собственно карельского и ливви-ковского наречий карельского языка.

В Предисловии к словарю в числе «финских наречий» Паллас упомянул также «варяжский» и «чудский» языки, под которыми подразумевались, очевидно, ижорский и водский [20, 217 ].

В 1790–1791 гг. словарь был переиздан в дополненном и исправленном виде.

В данной работе впервые производится лингвистический анализ карельской лексики, содержащейся в словаре Палласа. Таким образом, объектом исследования являются «корельские» и «олонецкие» языковые материалы. Цель работы – определение диалектной принадлежности представленной лексики. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: осуществить анализ графо-фонетических особенностей, фонологической, морфологической и лексической систем диалектов, послуживших источниками данных для словников. Статья выполнена в русле исследований по истории карельской письменности, одно из которых было опубликовано в журнале «Финноугорский мир» в 2022 г. [11].

Обзор литературы

Словники словаря Палласа по отдельным языкам неоднократно выступали в качестве объекта лингвистических исследований (см., например: [5; 9]).

Фонетическим, морфологическим, лексическим и синтаксическим диалектным чертам чувашского языкового материала, представленного в словаре, посвящена диссертация А. В. Савельева5.

Данные словаря привлечены при классификации графических систем мансийской письменности в исследовании J. Bradley и E. Skribnik [17].

Принципы фонетической интерпретации албанской лексики рассмотрены в работе Н. Л. Каминской, где проанализи- рованы также история создания словаря и роль Г. Л. Х. Бакмейстера в разработке его концепции и правил представления лексических единиц [6].

Десять первых лексем словника на кельтских языках – валлийском, шотландском, ирландском, бретонском и корнском – исследованы в статье M. Ó Fionnáin “The Celtic languages in the Сравнительные Словари (1787–1789): an introduction” («Кельтские языки в Сравнительных словарях (1787–1789): введение») [23]. Анализ непосредственно шотландской лексики словаря представлен в его же работе “Scottish Gaelic in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари” («Шотландский гэльский в Сравнительных словарях Питера Саймона Палла-са») [22].

Авторы работ, посвященных анализу французских и испанских языковых материалов, подчеркивают историческую ценность зафиксированной лексики [16; 25].

Словарь Палласа задокументировал лексику исчезающих или практически исчезнувших на сегодняшний день языков и их разновидностей, одной из которых является, например, курсениекское наречие латышского языка [19].

Карельские материалы анализируемого памятника до настоящего момента не подвергались подробному анализу. Имеющиеся работы (например, [10]) носят, скорее, обзорный характер.

Материалы и методы

Источником для настоящего исследования послужили карельские языковые материалы словаря Палласа, т. е. приведенные «по корельски» (под номером 56) и «по олонецки» (под номером 57) переводы 285 понятий. Предварительный анализ материала дает основание предположить, что под «корельским» языком подразумеваются данные собственно карельских диалектов карельского языка, распространенных в Северной и Средней Карелии, а также в Центральной России на территориях современных Тверской, Ленинградской и Новгородской областей.

В случае же с «олонецким» материалом речь идет о ливвиковском наречии, на котором говорили (и говорят) карелы Олонецкого перешейка (карельские территории бывшей Олонецкой губернии).

В общей сложности в «олонецкой» части словаря представлены 275 лексем, тогда как в «корельской» – 479. Такая существенная разница объясняется тем, что для каждого понятия приводится один (редко два) перевод «по олонецки», но часто по три-четыре соответствия «по ко-рельски». В любом случае мы имеем дело с разнодиалектным памятником карельской письменности, содержащим довольно объемный материал, подробный лингвистический анализ которого позволит пролить свет на особенности собственно карельского и ливвиковского наречий карельского языка конца XVIII в. Подробная роспись обоих словников представлена на сайте лингвистической платформы Линг-водок6.

В процессе исследования использовались филологический (в том числе метод контекстуального анализа) и сравнительно-исторический (включающий приемы внешней и внутренней реконструкции) методы.

Результаты исследования и их обсуждение

Объем представленного в словаре Пал-ласа карельского языкового материала позволяет произвести анализ графо-фонетической, фонологической и лексической (с определением семантических несоответствий) систем диалектов, послуживших источниками данных для словников. Материалы сравниваются с данными современных карельских диалектов (южнокарельских и тверских диалектов собственно карельского наречия и говоров ливвиковского наречия). Словарный характер данных словаря не позволяет проанализировать морфологическую систему карельских наречий конца XVIII в., однако дает возможность провести некоторые поверхностные наблюдения.

(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Графо-фонетическая система

Для передачи карельской лексики, как и для всей остальной, в словаре Палласа использованы символы кириллической графики, о чем говорится в Предисловии.

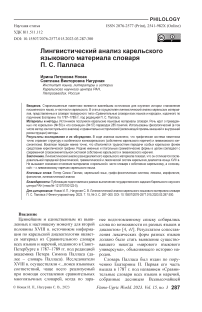

Для обозначения гласных звуков в анализируемом материале привлечены 12 графем, а также два диакритических символа: акут и циркумфлекс (табл. 1).

Довольно часто (42 употребления в «корельской» части и 31 – в «олонецкой») и практически со всеми гласными используется акут, в большинстве примеров обозначающий ударение, четко фиксированное в карельском языке на первом слоге, например: Ӷю́ вя/ Гю́ вя , Ке́бïе, Кю́ ня, Ке́жа, Лу́ми, Ва́лда, Лу́ у, Ли́ га, Кю́ ю́ нжи/ Кю́ нси , Ка́ула/ Ка́ глу , Ня́гïо/ На́гу , Ка́ зва , Вя́ги , Ве́ри . Однако в некоторых случаях (17 примеров) он встречается и в позиции ауслаута, например: Тули́, Гуваизда́, Пеллю́ , Мярю́ , Лэӷмю́ , Отчю́ . Здесь речь может идти об указании на изменение в артикуляции безударного гласного, в случае с ю́ – об указании на более узкое произнесение [y].

Циркумфлекс используется крайне редко (6 случаев в «корельской» части) и исключительно с графемой юˆ , например: Люˆиввя, Люˆилу. Таким образом, очевидно, сделана попытка передать особый звук карельского языка [œ], о чем есть отметка в предисловии к словарю, но в связи с другим языком.

В целом система гласных звуков памятников «корельского» и «олонецкого» языков совпадают между собой и с современной вокалической системой карельского языка [12, 44]. Однако следует обратить внимание на явное наличие у собирателей сложностей в передаче средствами кириллицы специфических карельских переднерядных гласных фонем [y], [œ], [æ]. Так, для выражения звука [y] используется шесть вариантов передачи, причем первые два – только в «корельской» части словаря: Улягака, Кыммень, Iуксы/ Iукси, Инбяри, Мïо, Хювя/Ӷю́ вя/Гю́ вя (ср.: ylähänä, kymmenen, yksi, ymbäri, myö, hyvä)7. Фонема [œ] обозначается четырьмя способами, из которых два последних также только в «корельском» материале: Ӷïо, Пеллю́ /Пелю, Ыэ, Люˆилу (ср.: hyö, pöly, yö, löyly). Для передачи [æ] используются следующие четыре графемы: Тю́ терЪ/Тю́ терЪ, Терявя/Терявь, Мѣчча, Вягевѣ (ср.: tytär, terävä, meččä, vägevä), при этом две последние в «олонецкой» части не встречаются.

Выражение остальных переднерядных гласных также характеризуется наличием вариаций. Для обозначения переднерядного гласного среднего подъема [ɛ] в обоих частях словаря используются графемы е и э , например: Нелля/ Нелли , Лэӷмя/ Лэӷмю́ (ср.: nellä , lehmä ), при этом первая, в отличие от второй, указывает на мягкость предшествующего согласного. В начале слова в «олонецкой» части употребляется Э , в «карельской» – Е : Енне/ Энне (ср.: ennen / ennein ). В «корельском» материале также используются графемы ѣ и я в составе дифтонгов, например: Мѣчча, Пïяни (ср.: meččä , pieni ).

Обращает на себя внимание и обозначение переднерядного нелабиализованного гласного верхнего подъема [i]: Лин-на/ Линну , Вïина, Iелля (ср.: viina , linna / linnu , iellä ). Одиночный [i] обозначен графемой и , в составе долгих гласных и дифтонгов используется ï или i , второй – только в «корельской» части словаря.

Как показали приведенные примеры, один и тот же гласный звук может передаваться разными графемами. При этом если в «олонецких» материалах прослеживается определенная закономерность в их использовании, то «корельская» часть словаря, изобилующая всевозможными вариантами, этим не отличается, что может указывать на наличие нескольких источников материала, записанных разными собирателями.

Для всех современных диалектов карельского языка характерно наличие долгих гласных [u:], [y:], [i:]. В тексте памятника эта особенность вокалической системы языка также нашла отражение, например: Шуу, Куужи, Пуу, Туули,

Таблица 1. Вокалическая система памятника*

Table 1. Vowel system of the monument

|

Графема / Grapheme |

Акустическая характеристика / Acoustic characteristic |

Примеры / Examples |

|

а |

з.р. нелаб. н.п. [a] |

Шада/ Сата , Алагана, Кала, ТайважЪ/ ТайвасЪ |

|

[*a:] |

Мата , Ма , Радо |

|

|

п.р. нелаб. н.п. [æ] |

Пïалля, Ӷïань, Мѣчча, Менна |

|

|

о |

з.р. лаб. с.п. [ɔ] |

Окша/ Оксу , Нуори, Коди, Бокко, Лоукко |

|

дифт. [uɔ] |

Солу , Гондесь , ЛометЪ |

|

|

п.р. лаб. с.п. [œ] в составе дифт. |

Ӷïо, Тïо, Лïовлу, Ыо |

|

|

у |

з.р. лаб. в.п. [u] |

Кукко/ Кукой , Ашшу/ Асту , Вуози, Шуу/ Су |

|

п.р. лаб. в.п. [y] |

Улягака, Лïовлу |

|

|

ы |

с.р. нелаб. в.п. [ɨ] |

Тыашень, Аштыеть, Ныагла, Мыа, Тавды, Култы |

|

п.р. лаб. в.п. [y] |

Кыммень, Ыо |

|

|

е |

п.р. нелаб. с.п. [ɛ] |

Енне, Нелля/ Нелли , Терьвехь/ Теревехь , Кеиття/ Кеите |

|

дифт. [iɛ] |

Ӷека, Пени , Лете , МесЪ |

|

|

п.р. нелаб. н.п. [æ] |

Тесся, Миссеонь, Шю́ ве, Кяведь, Тю́ терЪ/ Тю́ терЪ , Ӷергэ , Техти , Элемя |

|

|

п.р. лаб. с.п. [œ] |

Пеллю́ / Пелю , Няге, Левлю |

|

|

ѣ |

п.р. нелаб. с.п. [ɛ] |

Ѣлошо, Колмѣ, Мѣчча |

|

дифт. [iɛ] |

Ведѣ, Звѣри |

|

|

п.р. нелаб. н.п. [æ] |

Шелегѣ, Вягевѣ |

|

|

э |

п.р. нелаб. с.п. [ɛ] |

Энне , Элявь , Эхтю , Элемя , Лэӷмя/ Лэӷмю́ , Ӷергэ |

|

п.р. лаб. с.п. [œ] |

Ыэ |

|

|

i |

п.р. лаб. в.п. [y] в сочетании с y |

Iугекшань, Iуксы/ Iукси , Iулягяня |

|

п.р. нелаб. в.п. [i] в составе дифт. |

Iелля, Iани |

|

|

первый согл. компонент сочетаний [ja], [ju] |

Iялгегь, Iувва, Iурïй/ Iуры |

|

|

ï |

п.р. нелаб. в.п. [i] в составе дифт. и долг. гл. |

Вïизи, Вïина, Нïинь, Кïяли, Ке́бïе, Пïяни, Ӷïань, Кю́ ндïя, Пïя |

|

п.р. лаб. в.п. [y] в составе дифт. |

Мïо, Тïо, Вïо, Пïоря, Лïовлу |

|

|

и |

второй компонент нисходящих дифт. |

Куинь/ Куи , Руись/ Руишь , Леибе/ Леибю́ |

|

п.р. нелаб. в.п. [i] |

Реги, Линна/ Линну , Киви, Игя |

|

|

долг. гл. [i:] |

Ӷири, Шиби |

|

|

п.р. лаб. в.п. [y] |

Инбяри |

|

|

я |

п.р. нелаб. н.п. [æ] |

Терявя/ Терявь , Пяивя/ Пяиву , Кярбяне/ Кярбяйне , Ягïе, Пïя |

|

п.р. нелаб. с.п. [ɛ] в составе дифт. |

Пïяни, Кïяли, МïяжЪ |

|

|

сочетание [ja] в начале слова или после гл. |

Казвая, Оя, Яреви, Ялга/ Ялгу , Яичу |

|

|

[*æ:] |

Мярю́ , Пя |

|

|

ю / юˆ |

п.р. лаб. в.п. [y] |

Люˆиввя/ Люввя , Хювя/Ӷю́ вя/ Гю́ вя , Кю́ ю́ нжи/ Кю́ нси , Тю́ ття, Тю́ терЪ , Питкю́ |

|

дифт. [yœ] |

Шюмине |

|

|

п.р. лаб. с.п. [œ] |

Люˆилу, Пю́ лю́ |

|

|

сочетание [ju] в начале слова |

Юмала/ ЮмалЪ , Уконьюˆру |

Кю́ ю́ няжЪ, Вïизи, Вïина, Нïинь. Использование графемы и в качестве второго компонента изначально долгого гласного [i:] указывает на его дифтонгизированную форму, что свойственно и части современных собственно карельских говоров. Наилучшим образом долгота гласных отражена в «корельском» материале, тогда как в «олонецком» чаще на месте ожида- емого долгого гласного встречается одиночный, например: Су, Кузи, Пу, Вижи (ср.: suu, kuuzi, puu, viizi). В обеих частях недостаточно четко отмечены в некоторых лексемах и долгие [i:]: Ӷири, Шиби (ср.: hiiri, šiibi). Для части примеров также характерна дифтонгизация долгих [u:], [y:], выраженная заменой второго компонента первоначально долгого гласного графемой

(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ в : Вуввать, Iувва, Люввя, Сю́ ввя (ср.: vuu-vet , juuva , lyyvä , syyvä ) .

Следует также обратить внимание на более точную, но все же недостаточно полную передачу дифтонгов в «корельском» материале в сравнении с «олонецким».

В тексте памятника одинаково хорошо представлены нисходящие дифтонги, вторым компонентом которых выступает графема и или й , например: Ваигïя, Наи-не/ Наина , Коира/ Коиру , Руись/ Руишь , Леибе/ Леибю́ , Айга/ Айгу , Майдо/ Май-да , Гейня, Рускей. В «корельской» части словаря в позиции перед суффиксом - ne (- ze - < *- ise -) отмечена возможность как сохранения нисходящего дифтонга, так и его выпадения (чаще), например: Кяр-бяйне/Кярбяне, Шулаӷане, Ӷебоне. В «олонецком» же материале в подобных случаях представлен дифтонг, например: Ӷебоине , Кярбяйне , Мадоине .

В нисходящих дифтонгах с лабиализованным гласным в качестве второго компонента прослеживается преобразование неслогового [u] в полугласный [w], например: Гавда/ Гавду , Тавды, Лоукко/ Лов-ко , Левлю (ср.: hauda , taudi , loukko , löyly ).

Восходящие дифтонги в анализируемых материалах памятника представлены в значительно меньшем количестве, чем нисходящие, и главным образом в «корельском» словнике:

– дифтонги [ua]/[ɨa], [iæ]/[ɛæ] встречаются исключительно в «корельском» материале, например: Нуаглане/Ныагла, Руадо, Муа/Мыа, Пïалля, Пïя, Iани/Еани. В «олонецком» языке на их месте фиксируется одиночный гласный: На́гу , Радо , Мата , Ма , Пелль , Пя ;

– дифтонги [uɔ]/[yœ] кроме «корель-ской» части словаря присутствуют также в «олонецкой», но в незначительном объеме, например: Шуола, Нуори, Вуо-зи, Вïо/ Выо , Ӷïо, Тïо, Пïоря, Лïовлу. При этом в обеих частях словаря зафиксированы случаи отсутствия ожидаемого дифтонга, например: ГугалЪматЪ/Нена-гогабеметЪ, Шюмине, Солу , Нури , Левлю (ср.: nenähuogamet , šyömine , suolu , nuori , lyöly );

– на месте дифтонга [iɛ], обнаруживаемого в «корельском» материале: Пïени,

Рушкïе, Iелля, при Келли, Ӷека (ср. kieli , hiekka ), в «олонецком» встречается либо одиночный гласный: Пени , МесЪ , Кели (ср.: pieni , mies , hiekka ), либо ять: Ведѣ, Звѣри.

Выявленная в текстах обоих словников тенденция передачи восходящих дифтонгов карельского языка одиночными гласными, наиболее последовательно проявляющаяся в «олонецком» материале, в целом укладывается в правила интеграции прибалтийско-финских дифтонгов в русский язык [15, 254 ].

В собственно карельском материале словаря прослеживается некоторая тенденция к дальнейшему расширению дифтонгов, например: Шуала, Вуажи, Выя, Пïяни, Iялля, Кïяли (ср.: šuola , vuoži , vyö , pieni , iellä , kieli ), что, с одной стороны, может указывать на особенности русского усвоения, а с другой – на диалектную особенность, присущую части современных говоров карельского языка.

Характерная для карельской фонетики гармония гласных, заключающаяся в одновременном использовании в слове гласных только переднего или только заднего ряда (за исключением гласных [i], [ɛ]), в словаре Палласа представлена довольно последовательно, например: Шулаӷане, Инегмине, Кю́ гкине, Терявя, ШумитахЪ , Кю́ нябрясЪ , Питкю́ . Редкие случаи несоблюдения сингармонизма встречаются в безударных слогах (Пуйня, Кежа, Менна, Люˆилу, Лïовлу, Мида ) или объясняются отсутствием специальных символов для выражения отдельных переднерядных фонем (Iулягяня, Улягака, Мïо).

Для отображения консонантизма карельского языка в тексте памятника используется 21 графема (табл. 2).

Из приведенных графем практически все встречаются в позиции начала слова (за исключением й , ж ). Единожды в позднем заимствовании из русского языка используется щ ( ЩокатЪ ), а также ц (Царьви), очевидно ошибочно указанный на месте ожидаемого шумного щелевого небно-зубного согласного (ср.: šarvi ). В позиции середины слова также фиксируются почти все согласные (кроме щ и ц ).

В ауслауте в обоих словниках употребляются согласные т , д , г , х , л , н , р , в , с ,

Таблица 2. Консонантная система памятника

Table 2. Consonant system of the monument

|

Графема / Grapheme |

Акустическая характеристика / Acoustic characteristic |

Примеры / Examples |

|

б |

шумн. см. зв. г.-г. [b] |

Бокко, Боба , Ке́бïе/ Кебгей , Леибе/ Леибю́ |

|

в |

шумн. щел. г.-з. [v] |

Киви, Вïизи/ Вижи , Ванга/ Вангу , Кирвежь/ Кирвясь , ТайважЪ/ ТайвасЪ |

|

полугласный [w] |

Гавда/ Гавду , Люˆиввя/ Люввя , Iувва |

|

|

г |

шумн. щел. горт. [h] |

Гейня, Гавда/ Гавду , Гю́ вя , Пага, Ванга/ Вангу , Тервегь |

|

шумн. см. зв. з.-яз. [g] |

Гора, Коргïе/ Коргей , Реги/ Реге , Ныагла/ На́гу |

|

|

ӷ |

шумн. щел. горт. [h] |

Ӷенги, Ӷювя, Ӷири, ӶаммасЪ , Ӷергэ , Туӷӷадь/ ТуӷатЪ , Лэӷмя/ Лэӷмю |

|

д |

шумн. см. зв. з. [d] |

Дубу , Шада, Коди, Линду, Парда/ Парду , Ню́ дь, Кяведь |

|

ж |

шумн. щел. зв. н.-з. [ʒ] |

Куужи, Вижи , Кежа, Кажи , Туаражь, Кирвежь |

|

з |

шумн. щел. зв. з. [z] |

Звïири, Зеленеине , СизярЪ /СизарЪ , Кязи, Вези, Озра/ Озру |

|

й |

шумн. щел. с.-яз. [j] |

Айга/ Айгу , Пойга, Майдо/ Майда , Рускей , Кукой ; Пыадïй, Гобïй, Гардïй |

|

к |

шумн. см. гл. з.-яз. [k] |

Какши/ Какси , Кежа/ Кезя , Кирвежь/ Кирвясь , Лайска/ Лашку , Окша/ Оксу , Нахка/ Нахку , Тукка/ Тукку |

|

л |

сон. щел. з. [l] |

Лапши/ Лапси , Люˆилу/Лïовлу/ Левлю , Вилу, Шильмя/ Си́льмя/ Силмю́ , Гилляхь/ Гилляхь , Велли, ЮмалЪ |

|

м |

сон. см. г.-г. [m] |

Майдо/ Майда , Муамо/Мамо, Шорми/ СорметЪ , Лямминь, ӶаммасЪ , Кыммень/ Кю́ ммене |

|

н |

сон. см. з. [n] |

Неня, Нахка/ Нахку , Ранда/ Ранду , Лин-на/ Линну , Анна, Лямминь, Гювень |

|

п |

шумн. см. гл. г.-г. [p] |

Пага, Пелдо/ Пеллоть , Пойга, Лапши/ Лапси |

|

р |

сон. др. н.-з. [r] |

Рушкïе/ Рускей , Реду, Реге , Коира/ Коиру , Кагра/ Кагру , Тю́ терЪ |

|

с |

шумн. щел. гл. з. [s] |

СизярЪ/Сусере/ СизарЪ , Селгю́ , Си́льмя, Iуксы/ Iукси , КивистявЪ, Ои́геусь, Руись, МесЪ , ӶаммасЪ |

|

т |

шумн. см. гл. з. [t] |

Тю́ терЪ, Туӷӷадь/ ТуӷатЪ , Тягти/ Техти , Питке/ Питкю́ , КулматЪ/ КульматЪ |

|

Отча/ Отчю́ , Ватча/ Ватчю́ , Метчу , Путчи |

||

|

х |

шумн. щел. горт. [h] |

Хювя, Хярья, Хайзю, ХаммашЪ, Лехмя, Нахка/ Нахку , Эхтю , Гилляхь, Венехь |

|

ц |

шумн. см. з. [ts] |

Царьви |

|

ч |

шумн. см. н.-з. [tʃ] |

Чикко, Чома , Яичу , Шуачень/ Суваичень , Вачча, Мѣчча |

|

ш |

шумн. щел. гл. н.-з. [ʃ] |

Шильмя, Шельгя, Окша, Лапши, Тяшьша, Лашку , ХаммашЪ, Ойнашь, Руишь |

|

щ |

шумн. см. н.-з. [ɕ] |

ЩокатЪ |

ш , а в «корельской» части также ж , за которыми везде проставлены символы ъ или ь . В употреблении последних на конце слова отсутствует системность, объясняемая, вероятно, ошибками в процессе набора: в начале словаря используется ер, однако с середины первой части везде встречается ерь, хотя говорить о мягкости согласных в данных случаях не приходится, например: МïяжЪ/ МесЪ , РагважЪ/ РагвасЪ , КулматЪ/ КульматЪ , ШорметЪ/ СорметЪ , СуивянЪ, ШумитахЪ , Киви-стявЪ, Херрать, Руагь, Кяведь, Лямминь, Шейвяжь/Сейвясь, Гондесь , Левиахь , Пеллоть , Руишь , Терявь .

В середине слова ерь употребляется для обозначения мягкости согласных, на- пример: Шильмя/Си́льмя, Шельгя, Гень-ги, Питеньдя, Мисься, Тяшьша, Царьви, а также в разделительной функции в позиции перед йотированными гласными: Хярья, Гобью.

Следует обратить внимание на отсутствие закономерностей в употреблении графем ӷ, г, х. В собственно карельском и ливвиковском материалах графема г используется для выражения шумных щелевого гортанного [h] и смычного заднеязычного звонкого [g] в любой позиции слова. Кроме того, шумный щелевой гортанный [h] обозначается также графемами ӷ и х, например: Хювя/Ӷю́ вя/ Гю́ вя, Лехмя/Лэӷмя/Лэӷмю́ , с той лишь разницей, что в анлаутной позиции Х встречается исключительно в «корель-ских» материалах. Все же отмечается попытка соблюдать следующие принципы: в середине слова х употребляется чаще в глухом фонетическом окружении, тогда как г или ӷ – в звонком, в ауслаутной позиции преимущественно используется х. Представленные в тексте несоответствия могут являться следствием допущенных в процессе набора опечаток, а в «корель-ской» части также отражать различные источники записи.

В анализируемом материале обращает на себя внимание отчетливо выраженное противопоставление свистящих и шипящих щелевых в «корельском» языковом материале, например: Си́льмя/Шильмя, Шуу/Су, Шави/Сави, Сейвясь/Шейвяжь, Сïеля/Шïеля, Шарьви/Сарви, тогда как в «олонецком» в этих лексемах всегда используется свистящий согласный. Дистрибуция переднеязычных щелевых согласных относится языковедами к одному их важнейших маркеров карельской диалектной речи. Представительство явления варьируется не только на уровне карельских наречий, но и на уровне диалектов. Обнаруженное в «корельской» части противопоставление, таким образом, опять же указывает на разнодиалектный источник ее материала.

Анализируемые словники изобилуют двучленными сочетаниями согласных, например: Кулда/ Кулду , Iуксы/ Iукси , Виг-му, Рушкïе/ Рускей . Также для них характерна и довольно адекватная система передачи геминированных согласных: Тукка/ Тукку , Латте/ Латти , ХаммашЪ/ ӶаммасЪ , Велли, Херрать, Анна, Ашшу, Мисься. Удвоенная аффриката [tʃ] передается двумя способами: Отча/ Отчю́ , Вачча/Ватча/ Ватчю́ , Мѣчча, при этом оба способа представлены только в собственно карельской части словаря. В некоторых лексемах на месте ожидаемых удвоенных согласных использованы одиночные, например: Кю́ нетъ, Ловко , Лай-сушь (ср.: kynnet , loukko , laissuš ).

Отдельные неточности, обнаруженные в карельских материалах словаря, объясняются неадекватностью передачи ряда фонем средствами кириллицы, а также наличием ошибок набора или опечаток в обеих частях: Таиго, Капа, Хярья, Iугри, Бууда, Корчïе, Кегя, Храменежь, Имен-дя, Малдо, Пови, КумматЪ (ср.: tanhuo, kana, juuri, čuuda, kezä, huomenež, itendä, maido, polvi, kulmat); Кебгей, На'гу, Царь-ви (ср.: kebei, nuaglu, sarvi). Понятие «зелень» передается в собственно карельском словнике как Бигайда, однако далее понятие «зелено» уже набрано правильно как Виганда (ср.: vihanda).

Фонологическая система

Важнейшую особенность фонологической системы карельского языка составляют чередования гласных и согласных фонем, проявляющиеся в процессе словоизменения и словообразования. Поскольку формат словаря предполагает главным образом фиксацию начальных форм слова, примеров чередования конечных гласных основы удалось обнаружить очень мало. Речь идет об изменениях, наблюдающихся при противопоставлении гласных основ и форм номинатива единственного числа имен, например: Шорм е тЪ : Шорм и , КЮ)н е тъ : КЮ)Ю)нж и , КЮ)н е тЪ : Кю́ нс и , Лег е ть/ Лехт е ть : Легт и , а в лив-виковском наречии еще и Тук а тЪ : Тукк у ; в результате присоединения показателя - i - в словоизменительной основе слова, например: Ш уа нда : Ш ай , Кул е нда : Ку-ул и тЪ; а также об изменении заударных гласных компонентов имен как следствии стяжения гласных, например: Лал а ма : Лавл у а.

Примеров, демонстрирующих наличие в диалектах-источниках качественного и количественного видов альтернации согласных, в имеющемся материале представлено достаточно для того, чтобы сделать вывод о его широком распространении в языке в анализируемый период. Чередование ступеней согласных показывают начальные формы двуосновных имен и глаголов, формы номинатива множественного числа имен и лично-числовые формы глаголов.

Количественное чередование согласных распространяется на удвоенные смычно-взрывные и аффрикату, приводя к их сокращению, например: Ту кк а :

Ту к атЪ, Ка ч отЪ (ср.: ka čč uo ʽсмотретьʼ), Нïи т уть (ср.: nii tt u ʽлугʼ), Пей т я (ср.: pei tt iä ʽнакрывать, прятатьʼ).

Качественная альтернация заключается в выпадении или замене другими согласными смычно-взрывных интервокальных или постконсонантных согласных последнего слога основы слова, например: Ня г е : Нïа в ïотЪ, Ня г енда : НяетЪ, Ха мм ашЪ/ Ӷа мм асЪ (ср.: ha mb a-hat 'зубы’), Кюю нж и : Кю н етъ, КЮ) нс и : Кю́ н етЪ , И тьк ïятягЪ : И м ендя (очевидно, должно быть И т ендя), Ка шьш уить (ср.: ka št uo ʽмокнутьʼ), Вуа ж и/Вуо з и : Вув в ать, Пи тк е : Пи т еньдя, Сей в ясь/ Шей в яжь (ср.: šei b ähät ʽкольяʼ), Вига нд а : Вига нн оть, Пе лд о : Пе лл оть , Ла м-м ась (ср.: la mb ahat ʽовцыʼ), Ли нд у : Ли н-н уть, Лай ск а : Лай с ушь, А шт уо́ : А шш у, Ле гт и : Ле г еть/ Ле хт еть . Последний пример демонстрирует характерное для ливвиковского наречия отсутствие качественного вида альтернации смычновзрывных, выступающих в глухом фонетическом окружении.

Морфологическая система

Формат словника предоставляет очень скромный материал для анализа морфологической системы языка. Систему именного словоизменения составляют главным образом формы номинатива единственного числа. Множественное число номинатива образуется при помощи показателя - тъ /- ть : Инегмизе тЪ , Кулма тЪ / Кульма тЪ , Шорме тЪ / Сор-ме тЪ , Выалу ть / Валу ть . В ряде примеров наблюдается несоответствие между категорией числа существительных в русском и карельских языках: понятия «волна», «волос», «плечо», «зелень», «лист» и др. переводятся формами множественного числа Выалуть/ Валуть , Ту-катЪ, ГардетЪ , Виганноть, Легеть/ Лех-теть , а для понятий «ногти», «щеки», «пальцы», наоборот, приводятся формы единственного числа Кю́ ю́ нжи/ Кю́ нси , Няге, Шорми.

В тексте словников встречаются редкие падежные формы (в том числе застывшие в виде послелогов и наречий), позволяющие получить поверхностное представление об используемых для их образования показателях:

-

– партитив: Ми дя / Ми да , Вир та -Лала-ма (букв.: ʽпесню петьʼ);

-

– иллатив: Iялге гь ;

-

– инессив: Ѣло шо (букв.: ʽв живыхʼ), Ми ссе онь, Ми сься /Ми ссо, Ку сс олоть/ Ку сь , Те сся / Те сь , Тя шьша ;

-

– адессив: Ми лля , Пïа лля / Пе лль ,

Iе лля /Iя лля ;

-

– аллатив: Силми ле (букв.: ʽв глазаʼ), Ӷеи ля , Гене ль ;

-

– абессив: Гьяне ття (букв.: ʽбез негоʼ);

-

– комитатив: Ми нкера / Ми нкера

(букв.: ʽс чемʼ), Кене нкера / Кане нкера (букв.: ʽс кемʼ).

Имеющиеся примеры обнаруживают в «олонецком» материале сокращенные показатели местных падежей инессива, адессива и аллатива, характерные и для современных ливвиковских говоров.

Дополнительный материал для анализа глагольной словоизменительной системы, кроме перевода 20 глаголов во второй части словаря, дает перевод различными глагольными формами абстрактных существительных из его первой части.

Неопределенная форма глагола представлена I инфинитивом, обнаруживающим различные глагольные словоизменительные типы, например:

-

– Няï я ;

-

– Шуïув ва / Сю́ в вя , Iув ва , Люˆив вя / Люв вя ;

-

– Лавл уа , Паятт а , Отт уа / Отт а , Кан-д оа / Канд а , Катт оа / Катт а , Кю́ нд ïя ;

-

– Вед ïу / Вед ѣ ;

-

– Лашкич ïей (рефлексивный глагол);

-

– Муа та / Ма та , Лейка та .

В «корельской» части словаря встречается также несколько примеров III инфинитива: Рада ма , Вирта-Лала ма (букв.: ʽпесню петьʼ).

Финитные формы в словниках представлены следующим образом:

-

– индикативные формы презенса: 1 л. ед. ч.: Собе нЪ (букв.: ʽя лажуʼ), Шу-аче нь / Суваиче нь (букв.: ʽя люблюʼ), Кажва нь (букв.: ʽя растуʼ); 2 л. ед. ч.: Няе тЪ (букв.: ʽты видишьʼ), Качо тЪ (букв.: 'ты смотришь’), Ню'хаче тЪ (букв.: ʽты нюхаешьʼ), Кабуа тЪ (букв.:

(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ʽты обнимаешьʼ), Пакиже тЪ (букв.: ʽты говоришьʼ); 3 л. ед. ч.: Мидакул у (букв.: ʽчто слышноʼ), Кивистя вЪ (букв.: ʽболитʼ), Онь/ Онь (букв.: ʽон естьʼ); 3 л. мн. ч.: Шу-мита хЪ (букв.: ʽони шумятʼ), Итькïятя гЪ (букв.: ʽони плачутʼ);

– индикативные формы имперфекта: 2 л. ед. ч.: Куули тЪ (букв.: ʽты слышалʼ), Кашьшу ить (букв.: ʽты намокʼ), Куал ить (букв.: ʽты умерʼ); 3 л. ед. ч.: Ша й (букв.: ʽона родилаʼ); 3 л. мн. ч.: Култ ы (букв.: ʽони слышалиʼ);

– императивные формы: 2 л. ед. ч.: Пагиже (букв.: ʽговориʼ), Анна (букв.: ʽдайʼ), Шейзо́/ Сеижо́ (букв.: ʽстойʼ), Ашшу (букв.: ʽиди, шагайʼ), Пейтя (букв.: ʽнакрой, спрячьʼ).

Лексическая система

В большинстве случаев стоит отметить точное семантическое соответствие между русскими лексемами и их переводом на наречия карельского языка. Некоторые отклонения связаны с переводом отличными грамматическими формами, описанными выше.

Наибольший интерес представляют семантические расхождения, допущенные в процессе сбора материала. Речь идет о приеме описательного перевода существительных, не имеющих предметного значения, глагольными формами. Например, понятие «слово» переведено глагольными формами ПакижетЪ/Паги-же, что означает ʽты говоришьʼ/ʽговориʼ. Для передачи понятия «слух» наряду с отглагольным именем Куленда, образованным при помощи словообразовательного суффикса -нда и обозначающим процесс слушания, используются формы КуулитЪ (букв.: ʽты слышалʼ), Мидакулу (букв.: ʽчто слышноʼ), Култы (букв.: ʽони слышалиʼ). Аналогичным образом передано понятие «зрение»: Нягенда, НяетЪ (букв.: ʽты видишьʼ), Миданяги-Силми-ле (букв.: ʽчто видел глазамиʼ), КачотЪ (букв.: ʽты смотришьʼ). Для передачи понятия «лад» наряду с другими вариантами перевода использовано словосочетание Гювякаики (букв.: ʽхорошо всеʼ), для понятия «луч» – Истыпяйвя (букв.: ʽсело солнцеʼ), «буря» – Пагашïя (букв.: ʽплохая погодаʼ).

Имеется и некоторое число явных ошибок перевода, очевидно, вызванных отсутствием полного взаимопонимания между собирателем и носителем языка. Например, предлог «под» переведен лексемой Пыадïй ʽпод в печиʼ, понятие «красиво» – лексемой Кежа ʽлетоʼ, «воздух» – Лямминь ʽтеплыйʼ, «песок» – Тугка ʽзолаʼ, «мочь» – Кашьшуить ʽты намокʼ, «перо» (птицы) – Кю'ня ʽперо для письмаʼ, «судно» – Аштыеть ʽпосудаʼ, «дух» – Хайзю ʽзапахʼ, «имя» – Иивана ʽИванʼ, «голос» – ТукатЪ ʽволосыʼ.

Переводы продемонстрировали словообразовательный потенциал карельского языка, в частности возможности суффиксального словообразования. Например, слово «брань» переведено «по корель-ски» как Гавкунда, «по олонецки» – Чак-канду 8.

Заключение

Лингвистический анализ разнодиалектного карельского материала словаря Палласа показал, что, несмотря на наличие некоторых неточностей, опечаток и ошибок, он отличается последовательной передачей фонетической, грамматической и лексической систем карельских диалектов конца XVIII в., в связи с чем является ценнейшим источником для изучения истории карельского языка и его диалектологии.

Графическая система памятника довольно точно отражает структуру и особенности южнокарельского (собственно карельского наречия) и ливвиковского консонантизма. Вокализм же передан менее точно, что объясняется главным образом трудностями передачи особых карельских фонем средствами кириллической графики. Представленные в словниках редкие именные и глагольные грамматические формы в целом совпадают с современной словоизменительной системой собственно карельского и лив-виковского наречий.

Не вызывает сомнения отнесение материалов «корельской» части словаря к собственно карельскому, а «олонецкой» – к ливвиковскому наречию карельского языка. Сравнение данных памятника с материалами современных карельских диалектов позволило установить разнодиалектный характер источника «корельско- го» словника. Наличие ярких диалектных маркеров, выявленных в процессе лингвистического анализа материалов, при более детальном изучении на следующем этапе исследования позволит решить вопрос о более точной географической локализации говоров карельского языка, нашедших отражение в словаре Палласа.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

|

в.п. – |

верхнего подъема |

лаб. – |

лабиализованный |

|

г.-г. – |

губно-губной |

мн. ч. – |

множественное число |

|

г.-з. – |

губно-зубной |

н.-з. – |

небно-зубной |

|

гл. – |

глухой |

н.п. – |

нижнего подъема |

|

горт. – |

гортанный |

нелаб. – |

нелабиализованный |

|

дифт. – |

дифтонг |

п.р. – |

переднего ряда |

|

долг. гл. – |

долгий гласный |

с.п. – |

среднего подъема |

|

др. – |

дрожащий |

с.р. – |

среднего ряда |

|

ед. ч. – |

единственное число |

с.-яз. – |

среднеязычный |

|

з. – |

зубной |

см. – |

смычный |

|

з.р. – |

заднего ряда |

согл. – |

согласный |

|

з.-яз. – |

заднеязычный |

сон. – |

сонорный |

|

зв. – |

звонкий |

шумн. – |

шумный |

|

л. – |

лицо |

щел. – |

щелевой |

Original article

DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.287-300

ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Лингвистический анализ карельского языкового материала словаря П. С. Палласа

- Абайдулова А. Г., Салмин А. К. Причерем-шанский дневник экспедиции П. С. Палласа // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2018. Т. 160, кн. 3. С. 592-604. URL: https://kpfu. ru/portal/docs/F105206026/160_3_gum_5. pdf (дата обращения: 12.07.2022).

- Бондарь Л. Д. Лингвистические экспедиции Императорской Петербургской академии наук в Сибирь в XVIII-XIX вв.: вклад в становление отечественного языкознания в области языков сибирских народов // Ученые записки Санкт-Петербургского академического университета. 2016. Вып. 1. С. 23-34. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=25900889 (дата обращения: 12.07.2022).

- Волошина О. А. «Сравнительный словарь всех языков» Петра Симона Палласа // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 6. С. 354-361. URL: http://www.vestnik.unn. ru/ru/nomera?anum=5357 (дата обращения: 12.07.2022).

- Загребин А. Е. Финно-угорские этнографические исследования в России: (XVIII -первая половина XIX в.). Ижевск: Удмурт. ин-т истории, яз. и лит., 2006. 323 с.

- Казанскене В. П. Материалы балтийских языков в словаре Петра Симона Палласа // Индоевропейское языкознание и классическая филология - XVII: материалы чтений, посвящ. памяти проф. Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2013. С.368-383.

- Каминская Н. Л. Албанский материал в «Словаре» Петера Симона Палласа: особенности передачи фонетики // Acta Lingüistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 2016. № 3. С. 83-91. URL: https://alp.iling.spb. ru/static/alp_XII_3.pdf (дата обращения: 12.07.2022).

- Клубкова Т. В. Первый российский лингвистический опросник // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2016. Т. 9, № 1. С. 181-188. DOI: 10.22162/2075-7794-2016-23-1-181188.

- Кравец Т. В. Вклад немецких путешественников в изучение языков малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Лингвистика. 2021. Т. 18, № 1. С. 53-62. DOI: 10.14529/ling210109.

- Мищенкова К. О. Рефлексы праэвенкий-ского *s в говорах эвенкийского языка во второй половине XVIII в. // Урало-алтайские исследования. 2020. № 2. С. 31-57. DOI: 10.37892/2500-2902-2020-37-2-31-57.

- Нагурная С. В. Карельская письменность // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 65-77.

- Новак И. П., Нагурная С. В. Определение диалектной принадлежности карельского языкового материала «Проводника и переводчика по отдаленнейшим окраинам России» А. В. Старчевского // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 1. С. 20-32. DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.01.20-32.

- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин Л. Карельский язык в грамматиках. Сравнительное исследование фонетической и морфологической систем. Петрозаводск: Ин-т яз., лит. и истории КарНЦ РАН, 2019. 479 с.

- Норманская Ю. В. Словари пермских манси «аборигенов Сибири», собранные П. С. Палласом в XVIII веке // Урало-алтайские исследования. 2020. № 3. С. 71-80.

- Норманская Ю. В., Кошелюк Н. А. Неопубликованный мансийский словарь П. С. Палласа - ранее неизвестный мансийский диалект? // Урало-алтайские исследования. 2020. № 1. С. 92-100. DOI: 10.37892/2500-2902-2020-36-1-92-100.

- Савельева Н., Муллонен И., Федюнева Г. Карело-русский и коми-зырянско-рус-ский словари-разговорники в рукописном сборнике 1668 года // Lingüistica Uralica. 2021. Т. 57, № 4. С. 250-276. DOI: 10.3176/ lu.2021.4.02.

- Bochnakowa A. Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa Augustissimae cura collecta (...), 1787-1789 // Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2013. Vol. 130. P. 41-50. DOI: 10.4467/20834624SL.13.002.1133.

- Bradley J., Skribnik E. The many writing systems of Mansi: challenges in transcription and transliteration // Multilingual Facilitation. Helsinki, 2021. P. 12-24.

- Inkerikot, setot ja vatjalaiset. Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet / toim. K. Kallio, R. Grunthal, L. Saressalo. Helsinki: Suoma-laisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 2021. 504 s. DOI: 10.21435/skst.1467.

- Ivanickaja A. XVIII a. kursinink^ kalbos zodzi^ rankrastinis registras // Res Humanitariae. 2017. Vol. 21. P. 12-42. DOI: 10.15181/rh.v21i0.1521.

- Maticsák S. Die mordwinische Sammlung aus der Orenburg-Expedition von Pallas (1768-1774) // Finnisch-Ugrische Mitteilungen. 2021. Vol. 45. P. 53-86. URL: https://buske-elibrary.de/media/upload/ leseprobe/9783967691726.pdf (accessed 12.07.2022).

- Maticsák S. The first period of mordvin lexicography: 17-18th century glossaries and dictionaries // Linguistica Uralica. 2013. Vol. 49, no. 4. P. 292-305. DOI: 10.3176/ lu.2013.4.03.

- Ó Fionnáin M. Scottish Gaelic in Peter Simon Pallas's Сравнительные Словари // Anglica. 2020. Vol. 29, no. 3. P. 113-123. URL: https://anglica-journal.com/resources/ html/article/details?id=207771 (дата обращения: 12.07.2022).

- Ó Fionnáin M. The Celtic languages in the Сравнительные словари (1787-1789): an introduction // Roczniki Humanistyczne. 2021. T. 69, zeszyt 11. P. 171-187. URL: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/ view/16369/15638 (дата обращения: 12.07.2022).

- Salminen T. M. A. Castrén ja hantit // Ёмас сымыд нэкве вортур этпост самын патум: Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg. Tampere, 2020. S. 284-296. DOI: 10.33341/sus.11.22.

- Stala E. Los diccionarios de P. S. Pallas y Ph. A. Nemnich. Hallazgos y enigmas // Studia iberystyczne. 2017. No. 16. P. 169181. DOI: 10.12797/SI.16.2017.16.10.