Липидный профиль и дислипопротеинемии у коренного сельского населения Якутии

Автор: Климова Т.М., Федорова В.И., Балтахинова М.Е., Кривошапкин В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

По результатам одномоментного эпидемиологического исследования оценены показатели липидного спектра и их взаимосвязь с ожирением у коренного сельского населения (619 человек в возрасте 20 лет и старше) Республики Саха (Якутия). Липидный профиль коренного населения характеризуется высокой концентрацией холестерина липопротеидов высокой плотности, низким содержанием триглицеридов и значением индекса атерогенности. Распространенность атерогенных дислипопротеинемий составила 24% у мужчин и 13% у женщин. Наличие ожирения сопряжено с высокой частотой атерогенных дислипопротеинемий. Выявленные нарушения являются проявлением дизадаптации к неблагоприятным факторам внешней среды.

Адаптация, коренное население, липиды, дислипопротеинемия, ожирение

Короткий адрес: https://sciup.org/14919762

IDR: 14919762 | УДК: 612.123;

Текст научной статьи Липидный профиль и дислипопротеинемии у коренного сельского населения Якутии

По данным Всероссийской переписи 2010 г., численность населения в Республике Саха (Якутия) составила 958,5 тыс. человек. Коренное население (53,9%) представлено якутами (49,9%), эвенами (1,6%), эвенками (2,2%), юкагирами (0,1%) и чукчами (0,1%). Территория республики относится к зоне с дискомфортными условиями для проживания населения. Основными неблагоприятными факторами внешней среды являются холодовое воздействие, перепады температур, нарушение фотопериодизма, геомагнитные и гравитационные возмущения, дефицит необходимых микроэлементов [3]. Как свидетельствуют результаты исследований, у коренного населения северных территорий в процессе приспособления к экстремальным условиям среды обитания выработались и закрепились специфические черты конституции и метаболизма, обеспечивающие эффективное функционирова- ние всех систем организма. К этим особенностям северных популяций исследователи относят высокую плотность тела, относительно сильное развитие костно-мускульного компонента тела, снижение физической терморегуляции, усиление жирового обмена, высокие резервные возможности антиоксидантной системы, повышение основного обмена и др. [1, 2, 5, 7, 12, 14].

В настоящее время процессы индустриализации и урбанизации, сопровождающиеся психоэмоциональным напряжением, изменением питания и образа жизни, приводят к сбою эволюционно сложившихся механизмов адаптации к экстремальным факторам и ведут к развитию патологических состояний [6, 7]. О напряжении адаптационных резервов организма под влиянием комплекса неблагоприятных факторов внешней среды свидетельствуют и низкая продолжительность жизни, высокие показатели заболеваемости и смертности среди населения северных регионов [6, 7, 11]. В последние десятилетия среди населения Республики Саха (Якутия) наблюдается рост заболеваемости болезнями системы кровообращения, одним из основных факторов риска которых считается нарушение липидного обмена. В связи с этим целью исследования стала характеристика липидного спектра коренного сельского населения Якутии, оценка частоты атерогенных дислипопротеинемий и их взаимосвязи с ожирением.

Материал и методы

Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование проведено среди коренного населения двух сельских населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2011 г. (январь–март). Простая случайная выборка формировалась с использованием генератора случайных чисел программы Excel на основе списков домохозяйств. Численность населения села Бердигестях Горного района (62° с.ш., 127° в.д.) по состоянию на 01.01.2010 г. составила 6149 человек (коренного населения – 96,6%, в том числе якутов – 95%). Главные отрасли жизнедеятельности – животноводство, пушной промысел, звероводство. Численность населения села Жиганск (66° с.ш., 123° в.д.) на аналогичный период насчитывала 3346 человек (якуты 33%, эвенки – 47%). Основным видом хозяйственной деятельности являются рыболовство, оленеводство, пушной и рыбный промысел.

Всего обследовано 619 человек в возрасте 20 и старше лет (Бердигестях – 429 человек, Жиганск – 190 человек) представителей коренных этносов Якутии (якуты, эвены, эвенки). Выборки не различались по половозрастной структуре, основным социально-экономическим и биологическим характеристикам. Обследованные мужчины (n=241) и женщины (n=378) были сопоставимы по возрасту (р=0,46).

Протокол исследования одобрен локальным комитетом по биомедицинской этике при Якутском Научном центре комплексных медицинских проблем СО РАМН (протокол № 16 от 16.04.2009). Исследование проводилось при условии добровольного информированного согласия участников специально обученным персоналом.

Измерение роста (длины тела) проводили стоя при помощи ростомера с точностью до 0,1 см. Массу тела (с точностью до 100 г) и композиционный состав тела (процент и массу жира, массу свободную от жира, костную и мышечную массы) определяли с помощью биоимпедан-сного анализатора “Tanita SSC 330” (Япония). Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали как отношение массы тела (кг) к росту (м2). При оценке индекса массы тела использовали критерии ВОЗ (1998). Окружность талии (ОТ) измеряли в положении стоя на середине расстояния от нижнего края реберной дуги до гребня подвздошной кости, с точностью до 0,1 см. Окружность бедер (ОБ) измеряли в положении стоя, на уровне больших вертелов бедренных костей.

Определение глюкозы, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) в венозной крови, взятой в утренние часы натощак спустя 10–12 ч после приема пищи, проводили на экспресс-анализаторе Cardiochek PA (USA). Концентрацию холестерина липопротеидов низ- кой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда при уровне ТГ в крови менее 4,5 ммоль/л. Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по формуле: ИА=(ОХС–ХСЛПВП)/ХСЛПВП) усл. ед. Артериальное давление (АД) измеряли двукратно в положении сидя на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст. В анализ включали средние результаты двух измерений.

Статистическая обработка материала проведена с использованием статистических пакетов STATISTICA 8 (Statsoft, USA) и SPSS STATISTICS 17.0 (SPSS Inc.). В обеих гендерных группах распределение антропометрических и липидных показателей не соответствовало нормальному закону (р<0,001 при использовании критерия Шапиро–Уилка), в связи с чем при сравнении независимых групп по количественным признакам применяли непараметрический критерий Манна–Уитни. Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного (25% и 75%) распределения (Q25–Q75). Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием метода четырехпольных таблиц с определением критерия χ 2. Критическое значение уровня значимости (р) принималось равным 5%.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлены основные характеристики обследованной выборки. При анализе антропометрических параметров установлено, что у мужчин показатели роста, массы тела, окружности талии, бедер, отношения ОТ к ОБ, ОТ к росту были выше, а содержание жира в организме ниже, чем у женщин (р<0,001). При этом не выявлено статистически значимых гендерных различий в значении индекса массы тела (р=0,23). Оценка показателей липидного спектра крови проведена среди лиц, не принимающих гиполипидемические препараты. Не выявлено статистически значимых гендерных различий в содержании ОХС, ХС ЛПНП и ТГ (р ≥ 0,05). У женщин концентрация ХС ЛПВП была выше, чем у мужчин (1,6 и 1,4 соответственно, р<0,001). У мужчин, по сравнению с женщинами, отмечались более высокие значения индекса атерогенности (2,4 и 2,0 соответственно, р<0,001). 80%-й интерпроцентильный размах распределения составил для ОХС 3,5–6,0 у мужчин и 3,8–6,3 ммоль/л – у женщин; для ХС ЛПВП – 0,9–2,2 и 1,1–2,3 ммоль/л соответственно; для ХС ЛПНП –1,7–4,0 и 1,8–3,8 ммоль/л соответственно и для ИА – 1,2–4,2 и 1,1–3,4 – у мужчин и женщин соответственно. Аналогичные показатели распределения ТГ в обеих группах составили 0,6–1,9 ммоль/л.

В таблице 2 представлено распределение содержания липидов крови по классификации NCEP ATP III. У 65% обследованных содержание ОХС соответствовало градации “оптимальное”; у 26 и 23% мужчин и женщин – “пограничное”; у 8 и 12% соответствовало категории “высокое”. Высокое содержание ХС ЛПВП (более 1,55 ммоль/ л) наблюдалось у 39% мужчин и 55% женщин, сниженные концентрации (менее 1,03 ммоль/л) – у 18 и 5% соответственно. “Высокое” и “очень высокое” содержание ХС ЛПНП установлено у 7% обследованных. Содержание ТГ у 85% мужчин и 87%женщин расценено как “нормаль-

Таблица 1

Антропометрические и метаболические характеристики коренного сельского населения Якутии

|

Показатели |

Мужчины |

Женщины |

р |

||

|

N |

Me (Q25–Q75) |

N |

Me (Q25–Q75) |

||

|

Возраст, лет |

241 |

47,7 (35,5–57,0) |

378 |

46,3 (36,7–54,0) |

0,46 |

|

Рост, см |

239 |

166,8 (162,0–172,0) |

375 |

155,2 (151,1–159,3) |

<0,001 |

|

Масса тела, кг |

240 |

71,5 (62,7–80,6) |

375 |

63,5 (54,6–73,2) |

<0,001 |

|

Индекс массы тела, кг/м2 |

239 |

25,8 (22,7–28,7) |

371 |

26,3 (22,6–30,3) |

0,23 |

|

ОТ, см |

233 |

88,0 (80,0–96,5) |

362 |

84,7 (75,0–94,0) |

<0,001 |

|

ОБ, см |

231 |

96,0 (91,5–102,0) |

362 |

99,8 (92,5–106,5) |

0,001 |

|

ОТ/ОБ |

231 |

0,91 (0,87–0,96) |

362 |

0,85 (0,81–0,89) |

<0,001 |

|

ОТ/рост |

232 |

0,53 (0,48–0,58) |

362 |

0,54 (0,48–0,61) |

0,02 |

|

Процент жира |

238 |

24,2 (19,0–29,7) |

370 |

34,5 (28,0–39,7) |

<0,001 |

|

ОХС*, ммоль/л |

239 |

4,7 (4,1–5,5) |

373 |

4,9 (4,3–5,4) |

0,05 |

|

ХС ЛПВП*, ммоль/л |

239 |

1,4 (1,1–1,8) |

372 |

1,6 (1,3–2,0) |

<0,001 |

|

ХС ЛПНП*, ммоль/л |

238 |

2,8 (2,3–3,4) |

371 |

2,7 (2,2–3,3) |

0,41 |

|

Индекс атерогенности* |

239 |

2,4 (1,7–3,2) |

372 |

2,0 (1,5–2,7) |

<0,001 |

|

Триглицериды*, ммоль/л |

239 |

0,9 (0,6–1,3) |

373 |

0,9 (0,7–1,3) |

0,44 |

Примечание: ОТ – окружность талии; ОБ – окружность бедер; Ме – медиана; Q25–Q75 – 25 и 75 квартили распределения; * – из анализа исключены лица, принимающие гиполипидемические препараты; р – достигнутый уровень значимости различий при сравнении групп по полу.

Таблица 2

Распределение уровней липопротеидов крови (по критериям NCEP ATP III, 2001)

|

Показатели, ммоль/л |

Мужчины |

Женщины |

|||

|

N |

n (%) |

N |

n (%) |

||

|

ОХС |

<5,20 ≥ 5,20<6,20 ≥ 6,20 |

239 |

156 (65,3) 63 (26,4) 20 (8,4) |

373 |

241 (64,6) 86 (23,1) 46 (12,3) |

|

ХС ЛПВП |

<1,03 ≥ 1,03<1,55 ≥ 1,55 |

239 |

43 (18,0) 103 (43,1) 93 (38,9) |

372 |

20 (5,4) 149 (40,1) 203 (54,6) |

|

ХС ЛПНП |

<2,58 ≥ 2,58<3,36 ≥ 3,36<4,13 ≥ 4,13<4,91 ≥ 4,91 |

237 |

99 (44,8) 73 (30,8) 49 (20,7) 13 (5,5) 3 (1,3) |

371 |

159 (42,9) 121 (32,6) 65 (17,5) 18 (4,9) 8 (2,2) |

|

ТГ |

<1,69 ≥ 1,69<2,26 ≥ 2,26<5,64 ≥ 5,64 |

239 |

202 (84,5) 23 (9,6) 14 (5,9) 0 |

373 |

324 (86,9) 25 (6,7) 24 (6,4) 0 |

Примечание: n – число лиц данной категории; N – общее число обследованных.

ное” (менее 1,7 ммоль/л), гипертриглицеридемия (ГТГ) выявлена у 6% обследованных. Таким образом, липидный профиль коренной сельской популяции Якутии имел благоприятный в отношении атеросклероза характер за счет высокого содержания ХС ЛПВП и низкой концентрации ТГ. Аналогичные особенности липидного спектра отмечены и у других аборигенных популяций Аляски, Канады, Гренландии и севера России, проживающих в сопоставимых климатических условиях [4, 9, 15].

В условиях Севера происходит активация процесса перекисного окисления липидов, что является одним из адаптационных механизмов, направленных на усиление процессов энергообеспечения. По данным исследователей, увеличение содержания липопротеидов очень низкой и низкой плотности сопровождается повышением уровня липопротеидов высокой плотности [2, 8, 10]. С учетом этих данных проведен анализ характера выявленной гиперхолестеринемии (ГХС). В рассматриваемой популяции у 50% обследованных лиц доля ХС ЛПВП в

Таблица 3

Частота атерогенных дислипопротеинемий* (%)

|

Вид ДЛП |

Мужчины N=238 n (%) |

Женщины N=373 n (%) |

|

ГХС (индекс атерогенности более 4) |

1 (0,4) |

3 (0,8) |

|

ГТГ |

11 (4,6) |

19 (5,1) |

|

ГХС, ГТГ |

0 |

2 (0,5) |

|

ГХС, гипоальфахолестеринемия |

2 (0,8) |

0 |

|

ГТГ, гипоальфахолестеринемия |

2 (0,8) |

1 (0,3) |

|

Гипоальфахолестеринемия |

38 (16) |

19 (5,1) |

|

ГХС, ГТГ, гипоальфахолестеринемия |

1 (0,4) |

0 |

Примечание: * – среди лиц с дислипопротеинемией (ДЛП), не принимающих гиполипидемические препараты.

составе ОХС занимала 26–39%. В 16 из 20 случаев (80%) повышенного содержания ОХС у мужчин и в 40 из 46 (87%) случаев у женщин соотношение фракций холестерина оказалось сдвинуто в сторону антиатерогенных составляющих (индекс атерогенности менее 4). В 8 из 11

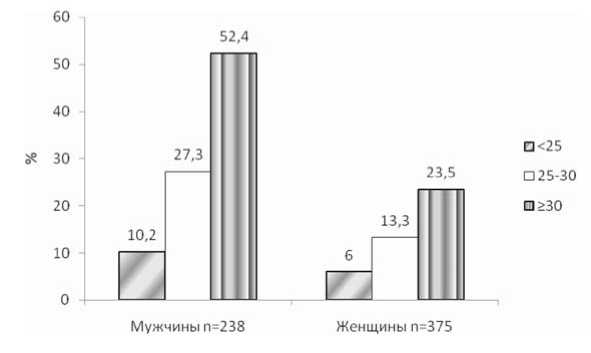

Рис. 1. Частота атерогенных ДЛП в зависимости от индекса массы тела (кг/м2)

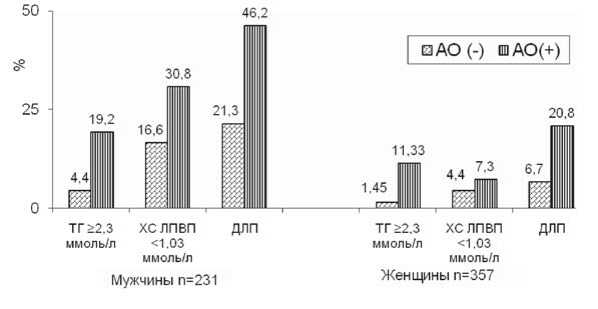

Рис. 2. Частота атерогенных дислипидемий в зависимости от окружности талии: АО (–) – нормальная окружность талии по критериям ATP III; АО (+) – абдоминальное ожирение по критериям ATP III; ДЛП – атерогенная дисли-попротеинемия

случаев высоких уровней ХС ЛПНП ( ≥ 4,91 ммоль/л) содержание ХС ЛПВП превышало 1,55 ммоль/л, и, соответственно, индекс атерогенности был также менее 4. В результате к атерогенному типу отнесены 1,7 и 1,6% случаев ГХС у мужчин и женщин соответственно. Следовательно, высокие уровни ОХС среди коренной сельской популяции Якутии могут быть обусловлены повышенными концентрациями ХС ЛПВП, что необходимо учитывать при назначении гиполипидемической терапии в этой группе населения.

Не установлено статистически значимых гендерных различий в частоте ГХС, ГТГ и повышенного содержания ХС ЛПНП. Гипоальфахолестеринемия в 3 раза чаще наблюдалась среди мужчин (р<0,001). Наиболее частыми видами атерогенных ДЛП среди обследованной популяции (у лиц, не принимающих гиполипидемические препараты) являлись гипоальфахолестеринемия и ГТГ, частота комбинированных нарушений была незначительной (табл. 3).

Если к лицам с атерогенными дислипопротеинемия-ми (ДЛП) отнести обследованных с ГХС со сдвигом в сторону атерогенных фракций (индекс атерогенности более 4), ГТГ, гипоальфахолестеринемией и их различны- ми сочетаниями, а также пациентов, принимающих гиполипидемические препараты, то такие нарушения наблюдаются у 57 (23,8%) мужчин и у 49 (13%) женщин (р=0,001).

Распространенность ожирения (по индексу массы тела) среди обследованной выборки (включая лиц, принимающих гиполи-пидемические препараты) составила 18% у мужчин и 26% у женщин (р=0,02); абдоминального ожирения (по NCEP ATP III) – 11,2 и 42,5% соответственно (р<0,001). Аналогичные показатели распространенности ожирения отмечаются и среди других коренных северных популяций [13, 15].

Взаимосвязь липидных показателей с ан- тропометрическими параметрами проявляется в высокой частоте атерогенных ДЛП у лиц с ожирением (рис. 1, 2).

При наличии ожирения (по индексу массы тела) частота ДЛП увеличивалась в 4–5 раз по сравнению с лицами с низкой и нормальной массой тела (р=0,001). Отношение шансов составило для мужчин 9,7 (95% ДИ 3,8–25,5), для женщин – 4,8 (95% ДИ 1,9– 11,8).

Наличие абдоминального ожирения также сопряжено с высокой частотой атерогенных ДЛП. Отношение шансов составило у мужчин 3,2 (95% ДИ 1,3–7,9), у женщин – 3,6 (95% ДИ 1,8–7,5).

Таким образом, ожирение, свидетельствующее о наличии дисбаланса между потреблением и расходом энергии, является одним из факторов, влияющих на частоту атерогенных нарушений липидного спектра среди коренного сельского населения Республики Саха (Якутия).

Заключение

Липидный профиль коренной сельской популяции Республики Саха (Якутия) в целом расценивается как благоприятный (высокое содержание ХСЛВП, низкое содержание ТГ и значение индекса атерогенности). Распространенность атерогенных дислипопротеинемий составила 24% у мужчин и 13% у женщин. Наличие ожирения было сопряжено с высокой частотой атерогенных изменений липидного профиля. Выявленные липидные нарушения могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При диагностике дислипопротеинемий среди коренного сельского населения Якутии необходимо учитывать выявленные особенности липидного спектра, являющиеся компонентами метаболической адаптации к неблагоприятным условиям Севера. Так, высокие уровни ОХС среди коренной сельской популяции Якутии могут быть обусловлены повышенными концентрациями ХС ЛПВП, что необходимо учитывать при назначении гипо-липидемической терапии в этой группе населения.

Необходимы проспективные научные исследования для оценки роли таких факторов риска, как ожирение, изменение характера и структуры питания, в развитии хронических неинфекционных заболеваний среди коренных популяций Якутии.

Список литературы Липидный профиль и дислипопротеинемии у коренного сельского населения Якутии

- Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. -М.: Мысль, 1977. -302 с.

- Бойко Е.Р. Физиолого-биохимические основы жизнедеятельности человека на Севере. -Екатеринбург: УрО РАН, 2005. -192 с.

- Васильева В.С, Алексеев В.П., Кривошапкин В.Г. Климат и сердечно-сосудистая патология на Крайнем Севере. -Якутск: Сахаполиграфиздат, 2004.-116 с.

- Гырголькау Л.А., Щербакова Л.В., Иванова М.В. Содержание липидов в крови и частота дислипопротеинемий у коренных жителей Чукотки//Бюллетень СО РАМН. -2011. -Т. 31, № 5. -С. 79-83.

- Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. -Новосибирск: Наука, 1980. -192 с.

- Кривощеков С.Г., Леутин В.П., Чухрова М.Г. Психофизиологические аспекты незавершенных адаптаций. -Новосибирск: Наука, 1998. -100 с.

- Манчук В.Т., Надточий Л.А. Состояние и тенденции формирования здоровья коренного населения Севера и Сибири//Бюллетень СО РАМН. -2010. -Т. 30, № 3. -С. 24-32.

- Панин Л.Е. Гомеостаз и проблемы приполярной медицины (методологические аспекты адаптации)//Бюллетень СО РАМН. -2010. -Т. 30, № 3. -С. 6-11.

- Пузырев В.П., Панфилов В.И., Лемза С.В. и др. Популяционно-генетическое исследование липидов крови у коренного населения Обского Севера//Кардиология. -1987. -№ 3. -С. 27-31.

- Хаснулин В.И. Введение в полярную медицину. -Новосибирск: СО РАМН, 1998. -336 с.

- Bogoyavlensky D., Siggner A. Arctic Demography (Ch.2)//Arctic Human Development Report. -Akureyri, 2004. -Р. 27-41.

- Leonard W.R., Sorensen M.V., Galloway V.A. еt al. Climatic influence on basal metabolic rates among circumpolar populations//Am. J. Hum. Biol. -2002. -Vol. 14. -P. 609-620.

- Nystad T., Utsi E., Selmer R. et al. Distribution of apo B/apo A-1 ratio and blood lipids in Sami, Kven and Norwegian populations: The SAMINOR study//International Journal of Circumpolar Health. -2008. -Vol. 67. -Р. 69-83.

- Rodahl K. Basal metabolism of the Eskimo//J. Nutr. -1952. -Vol. 48. -P. 259-268.

- Young M.D., Bjerregaard P., Dewailly E. et al. Prevalence of obesity and its metabolic correlates among the circumpolar Inuit in 3 countries//Am. J. Publ. Health. -2007. -Vol. 97 (4). -Р. 691-695.