Литейная форма для производства проушного бронзового топора позднекротовской (черноозерской) культуры

Автор: Дураков И.А., Молодин В.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации находки керамической литейной формы для отливки проушного топора, найденной в погребении литейщика позднекротовской (черноозерской) культуры могильника Сопка-2/5, расположенного в Барабинской лесостепи. Форма представлена обломками двух створок, совмещающихся по линии разъема. Сохранилась часть рабочей камеры с углублениями для крепления сердечника. Форма изготовлена из смеси, состоящей из глины, мелкого калиброванного песка и органики. Отливаемый топор имел Г-образную форму, ромбовидное сечение бойка и круглую втулку с прямым верхним краем. Рабочая камера формы имеет следы термического воздействия от многократного применения и, вероятно, разрушилась в процессе использования, а в могилу была помещена в качестве замены целого изделия, как необходимый инструментарий литейщика. Для позднекротовской (черноозерской) культуры такой тип топора считается импортным, демонстрирующем андроновское (фёдоровское) влияние. Таким образом, к выделенному ранее набору бронзовых предметов, внедренных мигрантами андроновцами (федоровцами) первой переселенческой волны с запада, в среду автохтонного кротовского населения (кинжалы срубно-андроновского типа, браслеты со спиралевидными окончаниями) следует добавить и проушные топоры, существенно изменившие потенциал синкретичной культуры. Вместе с тем, находка в позднекротовском захоронении литейной формы для их изготовления является бесспорным доказательством производства таких топоров местными литейщиками. Следует отметить значительное количество сопровождающего умершего литейщика металлического инвентаря, присутствие оружия (кинжала и кельта), указывающее на его привилегированное положение. Видимо, поздекротовское (черноозерское) общество в значительной степени было дифференцировано по имущественному признаку. Возможно также, особый статус был у кузнецов-литейщиков.

Западная сибирь, позднекротовская (черноозерская) культура, литейная форма, бронзовый проушный топор

Короткий адрес: https://sciup.org/145146148

IDR: 145146148 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0408-0413

Текст научной статьи Литейная форма для производства проушного бронзового топора позднекротовской (черноозерской) культуры

Находки бронзовых проушных топоров, а тем более литейных форм для их изготовления в закрытых комплексах на территории лесостепной зоны Западной Сибири, явление редкое. В Барабинской лесостепи миниатюрный вотивный топор найден в погребении андроновского могильника Старый Тартас-4 [Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002]. Еще один топор происходит из случайных сборов [Молодин, Ермакова, 2009, рис. 1]. К западносибирским, видимо, следует отнести и два экземпляра из собрания Омского краеведческого музея [Аванесова, 1991, рис. 14, 64, 65 ]. Формы встречаются еще реже. Один экземпляр опубликован А.М. Тальгре-ном, как найденный в районе г. Омска [Tallgren, 1916, p. 18, fig. 14]. Две створки из зеленоватого сланца, без точной привязки к месту обнаружения, хранятся в Омском краеведческом музее [Аванесова, 1991, с. 17, рис. 14, 70]. В этот список, видимо, следует включить явно более позднюю медную форму для отливки вислообушного топора с «гребнем» из собрания музея Томского государственного университета [Гришин, 1971, табл. 12; Аванесова, 1991, с. 17, рис. 14, 69].

Исходя из вышеизложенного, значительный интерес представляет форма из могилы № 55 позд-некротовского литейщика могильника Сопка-2/5. Данное погребение и отдельные предметы из него неоднократно публиковались и получили определенную известность [Молодин, 1985; Молодин, Гришин, 2019, с. 11–13, рис. 5, 8–12 ], однако найденная здесь форма не была реставрирована, вследствие чего не получила должного освещения, что и вынуждает нас еще раз вернуться к этому замечательному погребальному комплексу. Напомним его краткое описание [Молодин, Гришин, 2019, с. 11–13].

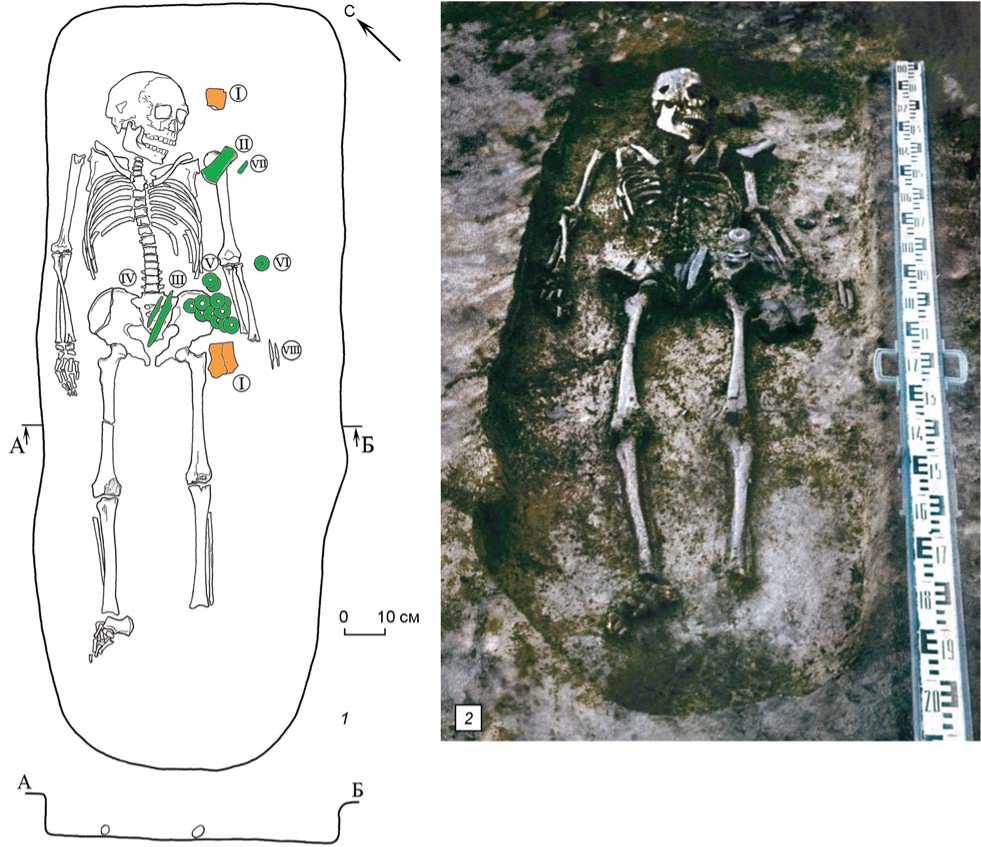

Погребение № 55 (кург. 6, мог. 3) распложено под юго-восточной полой насыпи кургана № 6 могильника Сопка-2/5 (рис. 1). Представляло собой ориентированную по линии СВ–ЮЗ прямоугольную яму размерами 2 × 0,75 м и глубиной 0,1 м. Стенки отвесные, дно ровное. Погребенный мужчина 35–40 лет был уложен на спину вдоль восточной стенки в вытянутом положении, головой на СВ. В правой височной кости черепа зафиксировано прижизненное повреждение в виде отверстия подтреугольной формы.

В могилу был помещен богатый сопроводительный инвентарь. На левое плечо умершего был положен кельт-тесло со сквозной втулкой. Его высота 10,3 см, ширина лезвия 5,3 см. Втулка овальная, ее размеры 2,5 × 4,2 см. Здесь же обнаружена согнутая несколько раз пластина с отверстиями, изготовленная из раскованного листа бронзы.

В районе левого локтя найдена бронзовая нашивная бляха с двумя отверстиями для крепления и зигзагообразным орнаментом по краю, выполненным паусонными вдавлениями. На шейных позвонках обнаружена бронзовая пронизка-обоймоч-ка. Между левой рукой и стенкой ямы лежали два костяных наконечника стрел.

На поясе погребенного найдены бронзовые нож и кинжал, лежащие параллельно друг другу. Первоначально они, видимо, были вложены в берестяные ножны, от которых остались лишь небольшие фрагменты.

Кинжал имеет выраженное обоюдоострое лезвие с ребром жесткости и коротким подпрямоугольным черенком. Острие скругленное. Общая длина кинжала 9,8 см, длина черенка 4,1 см, ширина – 1,6 см, длина лезвия 5,7 см, максимальная ширина – 2,1 см. Он относится к группе «сейминских» кинжалов. Аналогичный кинжал найден в Сейминском могильнике; известны они также на других памятниках Приуралья, Зауралья и Северного Казахстана [Молодин, Гришин, 2019, с. 102–103].

Нож однолезвийный выгнутообушковый. Его длина 14,3 см, максимальная ширина лезвия 2 см, толщина – 0,3 см. Это изделие больше всего напоминает выгнутообушковые ножи и кинжалы сей-минско-турбинского облика и, видимо, является результатом их упрощения.

В районе пояса погребенного компактным скоплением располагались де сять литых плоских бронзовых колец. Их размеры: диаметр – 5 см, толщина – 0,2 см. Диаметр отверстий – 1,3–1,5 см. Все они изготовлены в двухчастных односторонних литейных формах. В нескольких случаях сохранились следы удаления литника. Наиболее близкие по форме изделия были найдены в погребении № 90 единокультурного могильника Черноозерье-1 [Генинг, Стефанова, 1994, с. 20, рис. 15, 2–10 ]. Здесь они располагались в районе головы: 4 кольца слева от черепа и 5 справа.

Рис. 1. Погребение № 55 памятника Сопка-2/5.

1 – план и разрез могилы: I – фрагменты литейной формы; II – бронзовый кельт; III – бронзовый нож; IV – кинжал; V – плоские бронзовые кольца; VI – металлическая бляха; VII – пластина; VIII – костяные наконечники стрел; 2 – фото погребения.

Следует отметить значительное количество сопровождающего умершего литейщика металлического инвентаря, присутствие оружия (кинжала и кельта), указывающее на его привилегированное положение. Видимо поздекротовское (черноозерское) общество в значительной степени было дифференцировано по имущественному признаку. Возможно также особый статус был у кузнецов-литейщиков. Обособление этой группы заметно и по материалам погребений с литейным инвентарем синхронного позднекротовского (черноозерского) могильника Тартас-1 [Молодин, Дураков, 2018, с. 34]

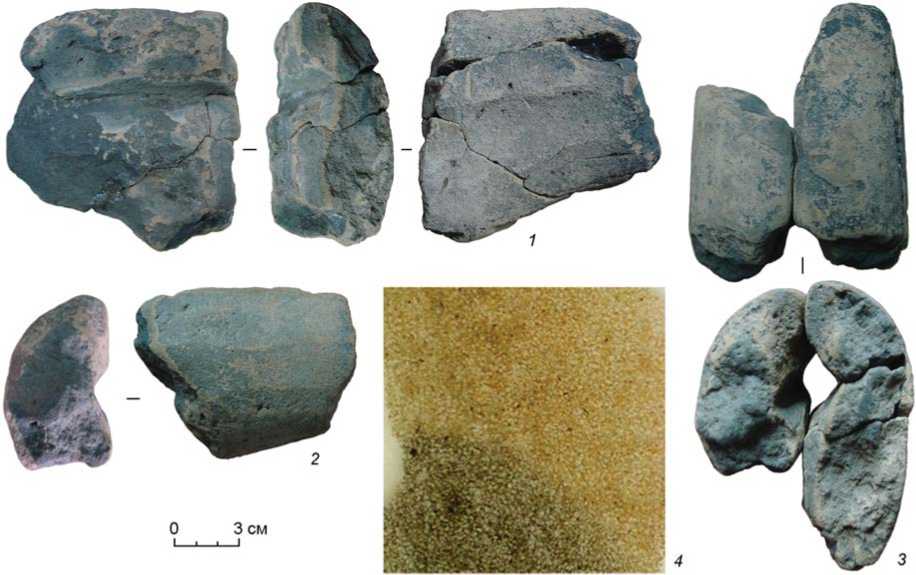

Между бедром и левой рукой умершего найдены крупный фрагмент створки литейной формы, предназначенной для изготовления проушного топора (рис. 2, 1). О нем, собственно говоря, и пойдет речь в настоящей работе. Сохранилась часть рабочей камеры с разъемом и углублениями для кре- пления стержня. Обломок достаточно крупный, его размеры – 11 × 12 см. Толщина колеблется в пределах 2,5–3 см.

Слева от черепа располагался фрагмент второй створки этой же литейной формы (рис. 2, 2 ). Его размеры – 8 × 5,5 см, толщина 2,5 см. Обе створки совмещаются по линии разъема, которая проходит по плоскости продольного сечения отливаемого топора. На внешней боковой стороне формы нанесена косая черта, пересекающая линию совмещения обеих створок (рис. 2, 3 ). Такие насечки служили для более точного совмещения частей формы и встречаются как на кротовских [Молодин и др., 2018, рис. 2], так и на позднекротовских (черноозерских) образцах [Молодин, 1985, рис. 28, 1, 5 ]. Встречается этот прием разметки и в других синхронных культурах сибирского региона [Кокшаров, Чемя-кин, 1991, с. 46–47, рис. 2, 1, г; 3, 1, в, е].

Рис. 2. Литейная форма.

1 – створка литейной формы № 1; 2 – створка № 2; 3 – литейная форма в собранном состоянии; 4 – участок шлифа формовочной массы.

Форма изготовлена из смеси, состоящей из глины, мелкого калиброванного песка и органики, фиксирующейся в виде крупных и мелких пор в сломах изделия (рис. 2, 4 ). Формовка производилась по специализированной модели, снабженной знаками – выступами для получения углублений для крепления стержня. Керамическая масса накладывалась на модель сверху крупными лоскутами, плоскость разъема створок формировалась модельной плитой. Лишний формовочный материал с внешней стороны створок срезан металлическим инструментом и довольно небрежно разглажен руками. В результате на их поверхности остались хорошо заметные следы подрезки и отпечатки пальцев.

Рабочая камера формы имеет следы термического воздействия от многократного применения и, вероятно, разрушилась в процессе использования, а в могилу была помещена в качестве замены целого изделия, как необходимый инструментарий литейщика.

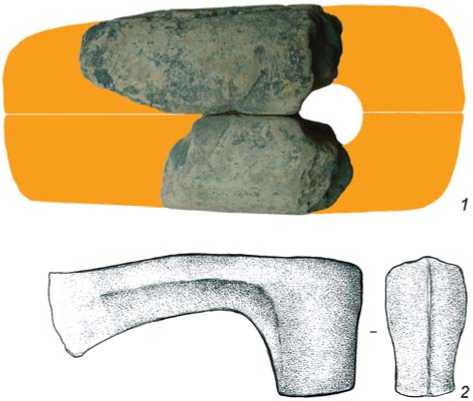

Судя по сохранившейся части рабочей камеры, отливаемый топор имел Г-образную форму (рис. 3). Верхний край втулки прямой. Ее высота – 5–6 см, диаметр 4 см, толщина стенок не менее 0,2–0,3 см. Отверстие для насада круглое. Его диаметр не превышал 3,5 см. Лопасть бойка у основания имела ромбовидное сечение и размер 2,5 × 3 см.

Наиболее близкой аналогией данному изделию является изданная А. М. Тальгреном форма из

Рис. 3. Реконструкция топора, изготавливаемого в форме, из могилы №55.

1 – реконструкция формы; 2 – реконструкция топора.

окрестностей Омска [Tallgren, 1916, p. 18, fig. 14; Аванесова, 1991, с. 17, рис. 14, 70].

Как правило, топоры такой формы связывают с культурами срубно-андроновского круга [Кореневский, 1973, с. 47–51]. Н.А. Аванесова их относит к типу Б, варианту Б1 [Аванесова, 1991, с. 13–14, рис. 9, 1]. Подобные изделия встречаются и на памятниках сейминско-турбинского круга. По клас- сификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, они относятся к разряду Т-4. Однако воспринимаются в этом комплексе как инокультурные, связанные больше с металлообработкой очагов срубной общности [Черных, Кузьминых, 1989, с, 127–128, рис. 70, 6, 7].

Для позднекротовской (черноозерской) культуры Г – образный проушный топор также является импортным, демонстрирующим андроновское (федоровское) влияние. Вместе с тем, находка в позд-некротовском захоронении литейной формы для его изготовления является бесспорным доказательством производства таких топоров местными литейщиками и является явным признаком значительной интеграции культур. Это подчеркивает и остальной комплекс сопроводительного инвентаря.

Таким образом, к выделенному ранее набору бронзовых предметов, внедренных мигрантами ан-дроновцами (федоровцами) первой переселенческой волны с запада в среду автохтонного кротов-ского населения (кинжалы срубно-андроновского типа, браслеты со спиралевидными окончаниями) [Молодин, 2014а; 2014б], следует добавить и про-ушные топоры, существенно изменившие потенциал синкретичной культуры.

Список литературы Литейная форма для производства проушного бронзового топора позднекротовской (черноозерской) культуры

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. - Ташкент: Фан, 1991. -200 с.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье I - могильник эпохи бронзы Среднего Прииртышья (препринт науч. докл.). - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1994. - 67 с.

- Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. - М.: Наука, 1971. - 108 с. (САИ. Вып. В3-12).

- Кокшаров С.Ф., Чемякин Ю.П. Памятник бронзового века в окрестностях д. Сайгатино // Древние погребения Обь-Иртышья. - Омск: Ом. гос. ун-т, 1991. -С. 43-52.

- Кореневский С.Н. Металлические втульчатые топоры Уральской горно-металлургической области // Советская археология. - 1973. - № 1. - С. 39-51.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. К вопросу о позднекротовской (черноозерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014а. -№ 1. - С. 49-54.

- Молодин В.И. Позднекротовская культура: адаптация к миграционным процессам (по данным могильника Тартас) // Научные экспедиции РГНФ. - М., 2014б. -С. 151-155.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. 5. - 223 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А. Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черно-озёрской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. -2018. - Т. 46. - № 2. - С. 25-34.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2018. - Т. 46. - № 3. - С. 49-58.

- Молодин В.И., Ермакова Н.В. Бронзовый вислообушный топор из Центральной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - Т. XV. - С. 334-336.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андро-новской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - № 3(11). - С. 48-62

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). - М.: Наука, 1989. - 320 с.

- Tallgren A.M. Collection Zaoussailov. Au musee historique de Finlade a Helsingfors. - Helsingfors, 1916. - 48 p.