Литогенетические особенности нижнекаменноугольной терригенной толщи севера Пермского края, вмещающей продуктивные отложения нефти

Автор: Казымов К.П., Молоштанова Н.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведены комплексные исследования литогенетических особенностей терригенных осадочных горных пород - нефтяных коллекторов и вмещающих их горных пород, которые позволили оценить устойчивость пород при бурении поисково-разведочных и эксплуатационных скважин на нефть (минеральный состав, структурно-текстурные особенности, литогенетические изменения и пр.). Сделаны выводы о принадлежности исследованных горных пород к продуктам раннего и зрелого мезокатагенеза.

Литогенетические особенности горных пород, минеральный состав, структура и текстура горных пород, мезокатагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147245063

IDR: 147245063 | УДК: 552.12(470.53) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.4.356

Текст научной статьи Литогенетические особенности нижнекаменноугольной терригенной толщи севера Пермского края, вмещающей продуктивные отложения нефти

Литогенетические особенности пород обусловлены прежде всего минеральным составом исходного вещества, структурнотекстурными признаками, зависящими от физико-химических условий накопления осадка (характера среды, тектонического режима, солёности и глубины бассейна осадконакопления), а также от факторов постседиментационного изменения – таких как глубина погружения, термобарические условия и влияние подземных вод.

В процессе литогенеза осадочные породы проходят различные стадии преобразования, которые имеют некоторые особенности для пород нефтяных коллекторов, влияющие на устойчивость этих пород при бурении. Так, например, при диагенезе считается, что осадочному материалу свойственно текучепластичное состояние, поэтому здесь возможны некоторые пластичные деформации без разрыва сплошности слоёв и некоторые другие изменения в текстурах, обусловленные образованием конкреций различного состава или локальной литификацией осадков (Страхов, 1962). Более глубинные изменения

горных пород протекают в зоне катагенеза, при этом на одной из его подстадий – мезокатагенезе (температура 95–230оС) – фор-ми-руются главная зона нефтеобразования и основная масса каменных углей (Вассоевич, 1990).

Целью исследований было выявление литогенетических особенностей нефтенасыщенных и вышележащих горных пород нефтяного месторождения. Данные исследования позволили провести предварительную оценку устойчивости горных пород при бурении скважин (Некрасова и др., 2017).

Методика исследований

В комплекс исследований вещественного состава пород входят: макроскопическое описание образцов горной породы, её детальная характеристика на основе оптикоминералогического исследования в шлифах.

Макроскопическое описание пород позволило установить их идентификацию, литогенетические особенности, охарактеризовать основные структурные и текстурные призна- ки, наличие и распределение органического вещества, его состав и формы проявления (битуминозное вещество или углистые частицы) (Аухатов, 2012).

Изучение образцов под микроскопом по ориентированным шлифам позволило установить точный минеральный состав породообразующих частиц, их процентное соотношение в образце, а также взаимоотношение, обусловленное микроструктрой.

Для уточнения минералого-петрографических исследований исследуемые образцы были проанализированы на настольном порошковом дифрактометре «D2 Phazer» («Bruker», ФРГ).

Результаты исследований

Сотрудниками Сектора наноминералогии Пермского госуниверситета были исследованы два горизонта терригенных отложений нижнекаменноугольного возраста севера Пермского края, вмещающие продуктивные нефтеносные пласты.

Литологическая характеристика горных пород, слагающих месторождения нефти и газа, зависит от условий и особенностей осадконакопления, их минерального состава, глубины залегания и литификации. В течение длительного времени исследовались проблемы, связанные с безопасной проходкой скважин. Нередко в многометровой толще отложений, залегающих выше продуктивных горизонтов нефти, встречаются малоустойчивые породы, которые могут привести к обрушению стенок скважин, что существенно осложнит процесс бурения на нефть. Следовательно, необходимо найти способ, чтобы предотвратить их негативное влияние. Результаты исследований вышеназванных пород обоих горизонтов приводятся ниже.

В первом горизонте большая часть представленных образцов сложена угольным аргиллитом тёмно-серого, почти чёрного цвета, с пятнами, имеющими коричневые прожилки. Структура пелитовая, тонкодисперсная, возможно, коллоидная; размер породообразующих частиц 0,001–0,005 мм. Текстура перемятая, неясно выраженная, ступенчатослоистая с зеркалами скольжения, поверхность которых покрыта блестящим смоля- ным углем. Излом неровный, местами ступенчатый. В углублениях неровностей наблюдаются блестящие скопления смоляного угля (продукт мезокатагенеза, образовавшийся в процессе переработки липтобиоли-тов) полупрозрачного, окрашенного в оранжево-коричневый цвет. Внутри скоплений смоляного угля наблюдаются выделения стойких форменных элементов в виде игольчатых и неправильных форм жёлтого цвета, представленных растительными остатками кутикул или спор размером 0,1–2,0 мм, погруженных в окаменевшую смолу. На поверхности наслоения образца наблюдаются отпечатки обломков каламитов, покрытые матовым углистым веществом чёрного цвета. Размеры отпечатков колеблются в пределах от 8 до 18 мм (по удлинению). На свежем сколе аргиллита установлены чешуйки слюды и микровключения угольного детрита размером 0,01–0,03 мм, а также единичные микрокристаллы пирита (рис.1).

Рис. 1. Аргиллит (порода перемятая, местами наблюдаются ступенчатый излом, разорванные зеркала скольжения со смоляным блеском и отпечатки каламитов, окрашенные в густочёрный цвет)

Из данного образца был изготовлен шлиф, описание которого и фотография приводятся ниже.

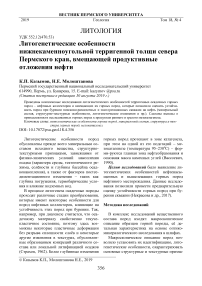

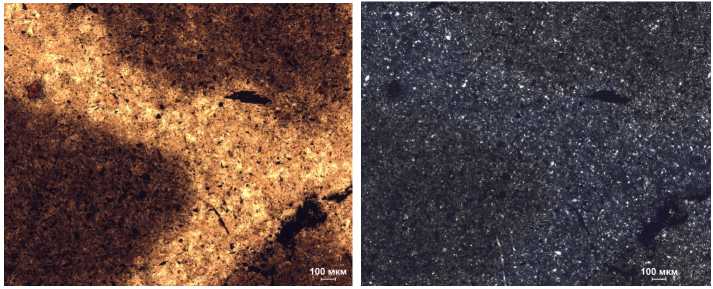

Порода в шлифе представлена разорванными фрагментами углесодержащего аргиллита, окрашена в светло-коричневый цвет, на фоне которого наблюдаются частицы угольного вещества тёмно-коричневого и чёрного цвета. Структура основной массы породы коллоидная (эта масса в скрещенных николях изотропная, не пропускает световые лучи, чёрная на фотографии). Местами структура алевропелитовая, размер породообразующих частиц от 0,002 до 0,02 мм, размеры угольных частиц игольчатой, нитевидной и неправильной формы изменяются от 0,05 до 0,16 мм (по удлинению). Алевритовая фракция составляет 1–2%, в её составе установлены микрочастицы кварца, полевых шпатов и микрочешуйки гидрослюды. Содержание угольных частиц в основной массе породы составляет 7–10%. В центре шлифа наблюдается большой осколок угольного обломка размером 1,0х2,0 мм, на котором при большом увеличении наблюдается штриховка, характерная для стеблей каламитов (рис.2).

А Б

В Г

Рис. 2 . Углесодержащий аргиллит: А – окраска породы в коричневых тонах зависит от концентрации органики, тонкорассеянной в составе глинистого веществ; на общем фоне наблюдаются чёрные выделения углистых частиц нитевидной, игольчатой и неправильной формы (николи параллельны); Б – тот же фрагмент в скрещенных николях (на тёмном фоне коллоидной массы наблюдаются точечные включения микрочастиц кварца, полевых шпатов и микрочешуек слюды); В – хорошо сохранившийся фрагмент шлифа, на поверхности которого можно наблюдать алевритовые частицы – светлые выделения на коричневом фоне (николи параллельны); Г – крупные обломки углистого вещества с отпечатками каламитов (николи параллельны)

Из второго горизонта отложений нижнекаменноугольного возраста также были отобраны образцы углесодержащего аргиллита.

Макроописание данных образцов позволяет установить следующие особенности: 1) все образцы представлены углесодержащим аргиллитом, для которого характерна пелитовая тонкодисперсная, местами грубодисперсная, структура, усугублённая появлением угольного детрита и микрочешуек гидрослюды; 2) текстура неясно выраженная, ступенчато-слоистая, разорванная зеркалами скольжения, иногда покрытыми смоляным углем; 3) на поверхности слоистости наблюдаются отпечатки обломков каламитов, покрытых матовым угольным веществом; 4) на отдельных участках поверхности слоёв установлена трещиноватость представленная серией разнонаправленных волосяных трещин длиной от 5–7 до 22–27 мм; кроме того между слоями встречаются трещины длиной до 17 мм и толщиной 0,03 мм. Можно сделать вывод, что эти породы в процессе формирования находились в зоне тектонической активности, что может отразиться негативно на их крепости. В процессе бурения на участке развития описанных отложений возможно осыпание отдельных фрагментов. Описанные образцы были подвержены обработке буровым раствором с добавлением определённых присадок.

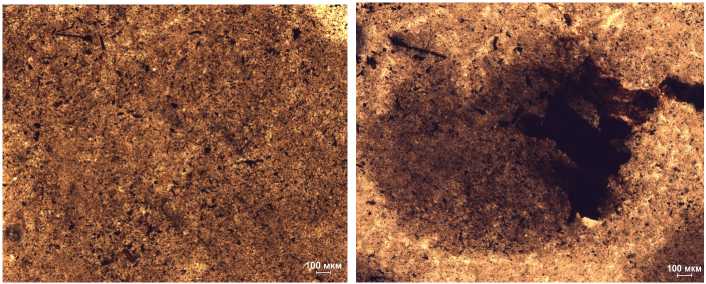

Рис. 3. Аргиллит: поверхность образца ровная, на поверхности слоя наблюдается ступенчатый излом с зеркалами скольжения

После обработки образцов буровым раствором на нефтяной основе проведено их повторное описание. При сравнении образцов, описанных после обработки их экспериментальными жидкостями, с исходными образцами, которые были описаны раньше, установлено следующее.

-

1. Сохранилась пелитовая тонкодисперсная, а местами коллоидная структура образцов;

-

2. Все волосяные трещины оказались полностью залеченными;

-

3. Включения чешуек гидрослюды и выделений пирита, вероятно, покрылись тонкой нефтяной плёнкой и при повторном описании не были установлены.

-

4. Проявилась слоистость (рис. 3), не установленная ранее при описании образцов. Они приобрели неясно выраженную параллельно-слоистую текстуру (толщина слоев от 0,1 до 3,4 мм) с изломом ровным, ступенчатым, с зеркалами скольжения, на поверхности слоистости наблюдаются отпечатки обломков каламитов размером от 7 до 19 мм (по удлинению), покрытые плёнкой углистого вещества.

По данным рентгенофазового анализа минеральный состав исследованных образцов первого и второго горизонтов соответствует данным минералого-петрографического описания.

Образцы обоих горизонтов нижнекаменноугольного возраста сложены кварцем, полевыми шпатами (ортоклаз, альбит) и глинистыми минералами (хлоритом и гидрослюдой) с примесью небольшого количества анатаза и рутила в первом горизонте (таблица).

Минеральный состав исследованных образцов,%

|

л н S о S & О |

я я « и |

« 9 © с |

о ч 9 « ч = 2 я ч ч « 2 ч и |

S о |

С |

ч S h |

S S и |

|

зК 03 с |

25,5 |

27,3 |

17,7 |

25,8 |

1,1 |

2,6 |

100 |

|

« О о н со |

25,4 |

26,4 |

22,7 |

25,5 |

0 |

0 |

100 |

|

23,1 |

35,9 |

21,6 |

19,4 |

0 |

0 |

100 |

|

|

23,0 |

31,1 |

25,6 |

20,3 |

0 |

0 |

100 |

Обсуждение результатов

Исследуемые отложения первого горизонта представлены, видимо, в основном каоли-нитовой глиной, полностью изменённой в процессе метасоматических процессов до гидрослюды (по каолинитам) и до хлоритов (по монтмориллонитам). Кроме того, окраска угольного вещества изменяется в буроватокоричневых тонах, иногда до чёрных. Следовательно, данные отложения находятся на начальной стадии развития мезокатагенеза, когда бурые угли еще не полностью преобразованы до каменного угля, вероятно, за счёт преобладания в них липтобиолитов. Необходимо отметить, что смоляной уголь установлен нами впервые среди терригенных нижнекаменноугольных отложений.

Углесодержащие аргиллиты второго горизонта прошли все стадии литогенеза. При этом на стадии седиментогенеза исходным материалом для формирования терригенных отложений раннекаменноугольного возраста служил снос обломочного материала с Сы-сольско-Коми-Пермяцкого массива суши. Аллювиально-дельтовые условия осадконакопления значительно расширились в юговосточном направлении Пермского края. Прибрежно-морские мелководные условия с мангровыми зарослями каламитов обусловили образование угольных пластов различной мощности. Параллельно с этим шёл процесс обогащения глинистого материала углистыми частицами. В окислительной среде зарастающих озёр и торфяных болот формируются в основном каолинитовые глины.

На стадии диагенеза, после перекрытия глинистых отложений вышележащими осадками, начинается уплотнение глинистого материала. Сокращение пористости глинистого ила (от 60 до 4–5%) зависит от глубины седиментационного водоёма и скорости осадконакопления. При давлении до 5 атм первичная пористость уменьшается вдвое. Уплотнение породы приводит к потере химически связанной воды в глинистой фракции, порода становится хрупкой, появляются ступенчатый и раковистый изломы. Кроме того, установленные в породе зеркала скольжения и «перемятость» могут служить признаком тектонической активности на стадии позднего диагенеза в данном интервале.

С помощью разработанного метода оценки водообильности пород по модулю подземного стока на территории Прикамья успешно проводился поиск локальных структурных поднятий, перспективных на нефть.

На этапе катагенеза начинается активная перестройка глинистых минералов с образованием гидрослюды и хлоритов (Осовецкий, 2016). Все процессы катагенеза подразделяются на термобарические и геохимические. К термобарическим процессам относятся углефикация органического вещества, гид-рослюдизация и хлоритизация глинистых минералов (каолинитов и монтмориллонитов). Геохимические процессы выражаются в виде внутрислойного растворения минералов, аморфизации биотита и мусковита (Мо-лоштанова, 2014), которые приводят к изменению структурно-текстурных признаков породы. К таким процессам относятся образование тонкослоистых и листоватых текстур, появление перемятости иногда с разрывами сплошности слоя, что приводит к возникновению трещин. При этом часто развивается кливаж, выраженный в форме зеркал скольжения. На подстадии мезокатагенеза углистые листоватые прослои становятся более хрупкими, появляется мелкий угольный детрит. В прослоях аргиллита возникают трещины и разрывы, секущие породу поперёк слоистости, что может привести к ее осыпанию и разрушению при бурении.

Выводы

-

1. Формирование терригенных отложений исследуемого района протекало в одинаковых условиях осадконакопления, на что указывает первичный минеральный состав исследуемых пород.

-

2. Отложения первого горизонта следует рассматривать как продукт раннего мезокатагенеза, на что указывает неполное преобразование частиц бурого угля в полноценный каменный уголь.

-

3. Породы второго горизонта являются продуктом зрелого мезокатагенеза, что подтверждается более высоким содержанием гидрослюды. Известно, что максимальная гидрослюдизация является конечным результатом преобразования осадочной глины в процессе катагенеза (Махнач, 2000).

Список литературы Литогенетические особенности нижнекаменноугольной терригенной толщи севера Пермского края, вмещающей продуктивные отложения нефти

- Аухатов Я.Г. Визуальная оценка трещиноватости кернового материала с элементами геодинамической интерпретации (Западная Сибирь) // Приоритетные и инновационные направления литологических исследований. Екатеринбург, 2012. С. 14-15.

- Вассоевич Н.Б. Литология и нефтегазоносность. Избранные труды. М.: Наука, 1990. 264 с.

- Махнач А.А. Стадиальный анализ литогенеза: учебное пособие / Белорус. гос. ун-т. Минск, 2000. 255 с.

- Молоштанова Н.Е. Литогенез осадочных бассейнов/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 2014. 93 с.

- Некрасова И.Л., Казымов К.П., Предеин А.А., Хвощин П.А., Клыков П.А, Гаршина О.В., Осовецкий Б.М., Молоштанова Н.Е., Жданов В.М. Изменение состава и структуры терригенных пород под воздействием буровых растворов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. М., 2017.Вып. 6. С.7-43.

- Осовецкий Б.М., Молоштанова Н.Е. Описание осадочных пород / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 115 с.

- Соколов Б.А. Эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. М.: Наука, 1980. 243 c.

- Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М., 1962. Т.2. 550 c.