Литогеодинамическая эволюция внешней окраины Североуральского палеошельфа Печорской плиты в позднем ордовике (бассейн р. Илыч, Северный Урал)

Автор: Шмелва Л.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (356), 2024 года.

Бесплатный доступ

Верхнеордовикские карбонатные отложения на Северном Урале наиболее распространены в бассейне р. Илыч. При этом вскрытые здесь разрезы, являющиеся объектами данного исследования, имеют фрагментарный характер и тектонические границы, что привело к существенно различающимся представлениям о возрасте некоторых толщ и, как следствие, к неясности их условий осадконакопления. В результате проведенных литолого-фациальных, палеоэкологических и палеонтологических исследований было установлено, что разрез верхнеордовикских карбонатных отложений на Северном Урале представлен двумя свитами, рифом Большая Косъю и четырьмя толщами, охватывающими три яруса Международной стратиграфической шкалы верхнего ордовика - сандбийский, катийский и хирнантский. Анализ пространственно-временных взаимоотношений 36 выделенных в этих отложениях литотипов показал, что они сгруппированы в 10 парагенетических ассоциаций пород, отражающих смену обстановок осадконакопления от глубоководной рампы с накоплением терригенно-известковых илов (сандбий) к карбонатному шельфу с четко выраженной бровкой и формированием на ней рифовой отмели (средний катий) и далее к мелководной рампе с широким развитием эрозионных процессов и образованием песчаных отмелей (поздний катий-хирнант).

Карбонаты, литотипы, парагенетические ассоциации, карбонатная платформа, верхний ордовик, северный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149146258

IDR: 149146258 | УДК: 551.733.13 | DOI: 10.19110/geov.2024.8.1

Текст научной статьи Литогеодинамическая эволюция внешней окраины Североуральского палеошельфа Печорской плиты в позднем ордовике (бассейн р. Илыч, Северный Урал)

Верхнеордовикские карбонатные отложения на Северном Урале наиболее распространены в бассейне р. Илыч. Впервые в этом районе ордовик как нижний силур был выделен А. А. Кейзерлингом в 1843 г. Впоследствии эти отложения изучались В. А. Вар-санофьевой, Н. Н. Иорданским, А. И. Першиной, А. И. Антошкиной, В. В. Юдиным, геолого-съемочные исследования проводились А. Г. Кондиайн, О. А. Кон-диайн, А. П. Поповым, А. Ф. Барковым, Г. Ф. Проскуриным, Л. Н. Беляковым и Б. Я. Дембовским с коллективом палеонтологов. В тектоническом отношении разрезы верхнего ордовика приурочены к центральной и восточной подзонам Верхнепечорского поперечного опускания. Они слагают западное крыло и ядро

Шантымской антиклинали (разрез на руч. Закола-Ёль, скалы Амбар-Кырта), а также центриклиналь и западное крыло Косъю-Уньинской синклинали (разрез на р. Б. Косъю) (рис. 1). На протяжении полуторавековой истории изучения этих отложений существовали разные стратиграфические схемы, в которых возраст некоторых толщ менялся, что отражалось на палеогеографических реконструкциях. В результате детальных литолого-палеоэкологических и палеонтологических исследований в 2014—2022 гг. были получены новые результаты по типизации и стратиграфическому положению этих разрезов, что позволило охарактеризовать историю континентальной окраины Тимано-Североуральского осадочного бассейна на территории Северного Урала в позднеордовикскую эпоху.

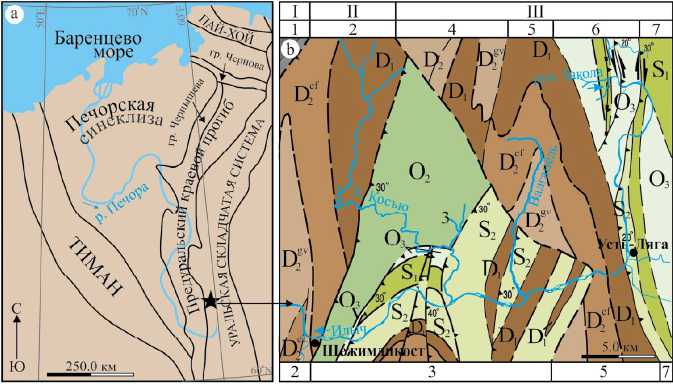

Рис. 1. Геологическое строение района исследований: a — местонахождение изученного разреза на территории Тимано-Североуральского региона; b — геологическая карта северной части Верхнепечорского поперечного опускания и её тектоническое районирование (по: Юдин, 1983; Шмелёва, Пономаренко, 2023): подзоны Елецкой (известняковой) структурно-формационной зоны Урала: I — западная (1 — Патракарьемская антиклиналь), II — центральная (2 — Усть-Шежимская синклиналь, 3 — Косъю-Уньинская синклиналь), III — восточная (4 — Эбельизская антиклиналь, 5 — Валганская синклиналь, 6 — Шантымская антиклиналь, 7 — Шантымвожская антиклиналь)

Fig. 1. Geological structure of the research area: a — location of the studied section on the territory of the Timan-Northern Ural region; b — geological map of the northern part of the Vekhnaya Pechora transverse subsidence and its tectonic zoning (Yudin, 1983; Shmeleva, Ponomarenko, 2023): Yelets (limestone) subzone structural and formation zones of the Urals: I — western (1 — Patrakariem Anticline), II — central (2 — Ust’-Shezhim Syncline, 3 — Kosyu-Uniya Syncline), III — eastern (4 — Ebeliz Anticline, 5 — Valgan Syncline, 6 — Shantym Anticline, 7 — Shantym Vozh Anticline)

Целью данной работы является разработка модели литогеодинамической эволюции североуральской континентальной окраины в позднем ордовике на основе анализа пространственно-временных взаимоотношений породных парагенетических ассоциаций (ПА) и условий их образования.

Материал и методы

Объектами для данного исследования послужили разрезы верхнеордовикских карбонатных отложений бассейна р. Илыч (Северный Урал) суммарной мощностью свыше 800 м, представленные образцами горных пород и шлифов (более 600 шт.). Методологической основой исследования стал комплекс методов изучения литолого-фациальных особенностей карбонатных пород: 1) макро- и микроскопическое изучение седиментационных и постседиментационных структур пород в обнажениях, образцах, пришлифовках и шлифах; 2) выделение литологических типов пород и их параге-нетических породных ассоциаций, объединенных общими условиями формирования; 3) определение фациальной приуроченности парагенетических ассоциаций в пределах изучаемого района. При выделении литотипов основой для классификации карбонатных отложений автором послужила методика И. В. Хворовой (1958) и В. Н. Шванова с соавторами (1998). Типизация карбонатных платформ приводится согласно публика- ции (James, Jones, 2015). Все аналитические исследования были выполнены в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН имени академика Н. П. Юшкина. Кроме собственных материалов, автор использовал полевые материалы А. И. Антошкиной (1974) и фондовый отчет Б. Я. и З. П. Дембовских (1992)1.

Стратиграфияверхнеордовикских отложений

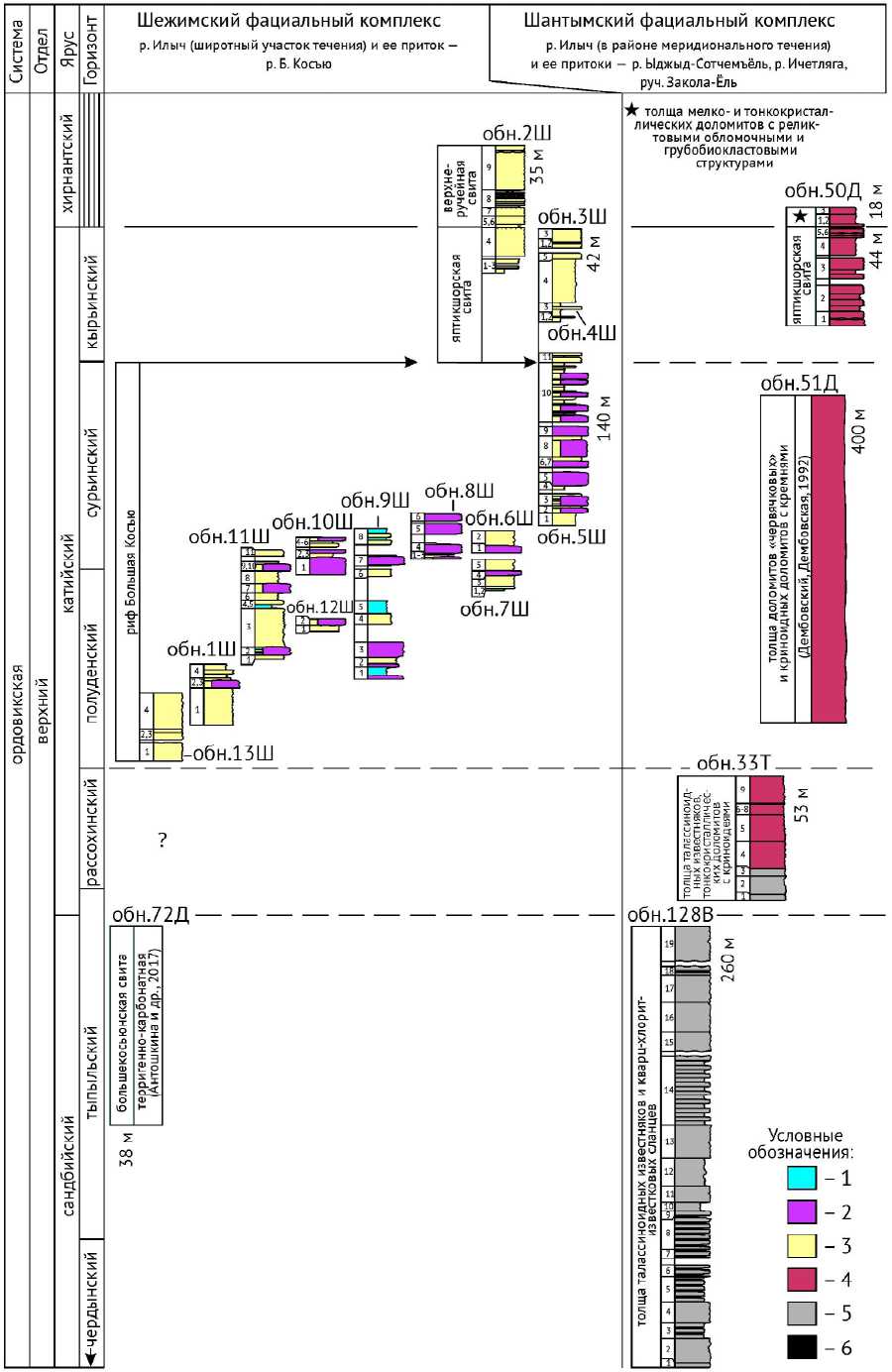

Стратиграфическая и корреляционная схемы верхнеордовикских отложений, приведенные в работе, составлены на основании материалов автора, литературных данных и полевых материалов предшественников для двух фациальных комплексов, выделенных В. А. Варсанофьевой (1940), — западного мелководного (шежимского) и восточного глубоководного (шан-тымского) (рис. 2, 3).

Карбонатные отложения верхнего ордовика (ше-жимский фациальный комплекс) развиты в бассейне среднего течения р. Илыч, на ее широтном отрезке и на р. Б. Косъю (правый приток р. Илыч). Эти отложения представлены рифом Большая Косъю, яптикшор-ской свитой катийского яруса и верхнеручейной свитой хирнантского яруса.

Риф Большая Косъю (140 м) вскрывается по обоим берегам р. Б. Косъю в 300 м ниже порога (обн. 1Ш2, 5—13Ш) (рис. 2, 3). Здесь светло-серые мас-

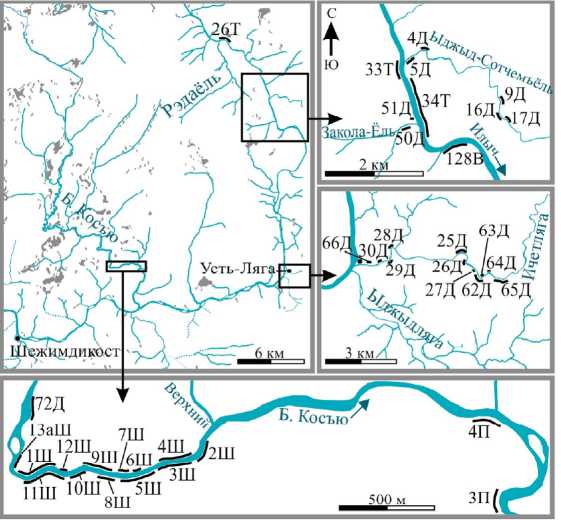

Рис. 2. Схема расположения обнажений

Fig. 2. Scheme of the outcrops locations сивные рифовые известняки с тектоническим контак- том залегают на силикокластических известняках и известняковых мелкозернистых песчаниках терриген-но-карбонатной большекосьюнской свиты среднего-верхнего ордовика. Представительный и разнообразный комплекс фауны, выявленный в рифовых известняках (Шмелёва, 2018, 2020), позволяет уверенно отнести их к средней части катийского яруса верхнего ордовика.

Риф Большая Косъю согласно перекрывается яптикшорской свитой (42.3 м) серых и темно-серых лито- и биокластовых известняков с обилием органических остатков, вскрывающейся по обоим берегам р. Б. Косъю (обн. 2—4Ш) (рис. 2, 3). Для свиты характерны многочисленные остатки раковинной фауны, в том числе зональный вид брахиопод Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph), и отчетливое двучленное строение. Нижняя часть ее мощностью 28.3 м сложена в основании биокластовыми водорослево-криноидными известняками и известняковыми разнозернистыми песчаниками, выше по разрезу сменяющимися известняковыми глыбовыми брекчиями, которые примерно на 60 % сложены обломками пород, по составу идентичными с нижележащим рифовым комплексом. Из крупных обломков биогермных известняков были собраны табуляты, ругозы, строматопороидеи, сфинкто-зойные губки, гидроиды и водоросли, все виды которых были описаны ранее при изучении рифового массива (Шмелёва, 2020). Верхняя часть толщи видимой мощностью 14.0 м сложена слоистыми биокластовы-ми и микрокомковатыми известняками с многочисленными остатками криноидей, водорослей и брахи-опод.

Верхнеручейная свита (35.3 м) выделена автором. Отложения, вскрытые в обн. 2Ш (рис. 2, 3), залегают с эрозионной границей на яптикшорской свите и после необнаженного интервала перекрыты по надвигу верхнеордовикскими темно-серыми до черных силикокла-стическими известняками и известняковыми мелко- зернистыми песчаниками большекосьюнской свиты. Ранее эти отложения включались в состав рифа Большая Косъю1 или в кровлю яптикшор-ского горизонта (Антошкина и др., 1989). Свита имеет двучленное строение. Нижняя часть (16 м) характеризуется чередованием известняковых брекчий (от мелко- до грубообломочных) и лито-и биокластовых водорослево-криноидных и кри-ноидных известняков, границы между которыми являются эрозионными, иногда с карманами глубиной до 15 см, заполненными обломочным материалом. Основание и кровля этой части характеризуются преобладанием известняковых брекчий, сложенных обломками известняков био-кластовых серых и темно-серых. Биокластовые разности по окатанности материала можно отнести к грубозернистым песчаникам с яснокристаллическим кальцитовым цементом и присутствием в криноидных разностях обломков пелитоморфных и мелкобиокластовых известняков. В нижней части свиты водорослево-криноидные известняки содержат многочисленные конодон ты (Шмелёва, Толмачёва, 2016). Верхняя часть разреза (19.3 м) сложена светло-серыми криноидными песчаниками с преобладающей массивной текстурой, спа-ритовым поровым и регенерационным цементом. В основании перекрывающих серых крипто- и микрокристаллических известняков с прослоями и линзами органогенных выявлен смешанный комплекс поздне-ордовикско-раннесилурийской фауны (Антошкина, Шмелёва, 2018). По положению в разрезе и фаунистической характеристике данная свита отвечает хирнант-скому ярусу. Присутствие смешанного комплекса фауны в перекрывающих отложениях предполагает размыв пограничных верхнеордовикских и нижнесилурийских отложений, что может быть свидетельством перерыва в результате резкого позднехирнантского обмеления на рубеже ордовика и силура. Доказательства существования такого перерыва между системами имеются и на Среднем Урале, где расположен стратотип кырьинского горизонта и отсутствует хирнант (Маслов и др., 1996). На Южном Урале существование в конце позднеордовикской эпохи мелководных биофаций среди глубоководных отложений четко фиксирует обмеление бассейна и позволяет диагностировать масштаб перерыва (Мавринская, Якупов, 2016).

Шантымский фациальный комплекс развит в разрезах среднего течения р. Илыч (на меридиональном отрезке) и по её притокам — рекам Ыджыд-Сотчемъёль, Ичетляга, Ыджыдляга и руч. Закола-Ёль. Фрагментарный характер выходов, тектонические границы большинства вскрытых фрагментов разреза и слабая фаунистическая характеристика не позволяют выделить в этом комплексе валидные свиты, ввиду этого их стратификация в основном дается по толщам. Исключением является яптикшорская свита с зональным видом брахиопод.

Толща талассиноидных известняков и кварц-хлорит-известковых сланцев (~ 260 м) выделяется характерными доломитизированными ходами роющих организмов. Она вскрывается в скалах Амбар-Кырта (обн. 128В), обн. 4Д, 5Д в нижнем течении руч. Ыджыд-Сотчемъёль; обн. 34Т по р. Илыч и обн. 62—65Д, обн. 25— 30Д по р. Ичетляга (рис. 2, 3). В разрезе Амбар-Кырта 5

Рис. 3. Корреляция разрезов верхнеордовикских отложений: генетические группы известняков: 1 — биохемогенная; 2 — биогенная; 3 — механогенная; 4—6 — группа преобразованных карбонатных пород: 4 — доломиты замещения;

5 — известняки кристаллические; 6 — известковые сланцы

Fig. 3. Correlation of sections of the Upper Ordovician deposits: genetic groups of limestones: 1 — biochemogenic; 2 — biogenic; 3 — mechanogenic; 4—6 — group of transformed carbonate rocks: 4 — secondary dolostones; 5 — crystalline limestones; 6 — calcareous shales

(обн. 128В) нижняя граница толщи проводится по подошве пачки сизо-серых тонкокристаллических массивных известняков (2 м). Они сменяются пачкой сизо-серых плитчатых известняков с криноидеями, ци-стоидеями и конодонтами, переслаивающихся с темно-серыми слоистыми известняками с линзами и стяжениями кремней (10 м). Выше залегает пачка серых и темно-серых известняков, иногда доломитизирован-ных, с характерными «червячковыми» образованиями по ходам илоедов и прослоями хлорит-известко-вых и кварц-хлорит-известковых сланцев (86 м). Известняки содержат остатки брахиопод, мшанок, та-булят, криноидей. Верхняя часть толщи представлена пачкой переслаивающихся известково-глинистых сланцев, серых и темно-серых глинистых известняков с криноидеями и цистоидеями, мшанками, мелкими колониями губок, остатками трилобитов, брахиопод и табулят (154 м). По комплексу фауны возраст толщи датируется сандбийским ярусом (Шмелева, Пономаренко, 2022). Верхняя граница толщи тектоническая, проводится в основании мощной толщи доломитов и доломитовых тектонических брекчий.

Толща талассиноидных известняков и тонкокристаллических доломитов с криноидеями

( 40—53 м) вскрыта в обн. 33Т по р. Илыч и обн. 66Д по р. Ичетляга (рис. 2, 3). Представлена синевато-серыми (сизыми), серыми тонкокристаллическими известняками со следами ползания роющих организмов с прослоями криноидных и доломитизированных битуминозных известняков, иногда горизонтально-слоистых, с крупным биокластовым материалом и без него и доломитов тонкокристаллических. Они содержат Thalassinoides, остатки табулят , криноидей и трилобитов. По фаунистической характеристике и положению в разрезе эти отложения отвечают основанию катий-ского яруса. Контакт с подстилающими отложениями не установлен.

Толща «червячковых» и криноидных доломитов с кремнями ( видимая мощность 35 м) согласно залегает на подстилающей толще талассиноидных известняков и тонкокристаллических доломитов с кринои-деями. Вскрыта в левом борту руч. Закола-Ёль, в 100 м выше его устья (обн. 51Д) (рис. 2, 3). Здесь на крутом склоне ручья обнажаются темно-серые тонкокристаллические слоистые плитчатые доломиты, иногда «чер-вячковые», с редкими включениями черных и палевых (рыже-бежевых) кремней и линзами серых мелкокристаллических доломитов с реликтовой криноид-ной грубобиокластовой структурой. Доломиты содержат остатки криноидей и конодонтов, указывающих на среднекатийский возраст.

Яптикшорская свита (видимая мощность 44 м) вскрыта в разрезе руч. Закола-Ёль (обн. 50Д) по р. Илыч, в 100 м ниже устья ручья Рода-Ёль (обн. 26Т), а также в разрезе руч. Ыджыд-Сотчемъёль (обн. 9Д, 16—17Д) (рис. 2, 3). Она представлена неравномерно переслаивающимися плитчатыми и линзовидно-плитчатыми доломитами, тонко- и мелкокристаллическими, с реликтовой крупно- и грубобиокластовой, мелкосгустко-вой и ихнитовой структурами. Свита согласно залегает на подстилающей толще. Доломиты содержат значительное количество брахиопод, рецептакулитов, кораллов и криноидей, иногда интенсивно окремненных, судя по которым заключающая их толща соответству- ет яптикшорской свите катийского яруса (Антошкина и др., 1989; Шмелёва, 2024). Верхняя граница свиты проводится по подошве слоя вторичных доломитов с реликтовой обломочной структурой хирнантского яруса.

Толща мелко- и тонкокристаллических доломитов с реликтовыми обломочными и грубобиокласто-выми структурами залегает выше яптикшорских отложений в разрезе руч. Закола (видимая мощность 8.2 м) (обн. 50Д) (рис. 2, 3). В ее основании присутствует слой доломитов плитчатых мелкокристаллических с реликтовой обломочной структурой, сменяющийся пачкой темно-серых до черных доломитов тонкокристаллических массивных с прослоями тонкокристаллических разностей, с реликтовой грубобиокластовой структурой. Определимых органических остатков не обнаружено. Далее с перерывом (10 м) залегают доломиты тонкокристаллические с реликтовой грубобио-кластовой структурой (35.7 м). В них установлен комплекс раннесилурийской фауны брахиопод, табулят, конодонтов. Исходя из этого, по положению в разрезе и литологическому составу эта толща может быть сопоставлена с верхнеручейной свитой хирнантского яруса на р. Б. Косъю (Шмелёва, 2024).

Таким образом, разрез верхнеордовикских карбонатных отложений на Северном Урале представлен стратиграфическими подразделениями разного ранга: двумя свитами (яптикшорская, верхнеручейная), рифом Большая Косъю и четырьмя толщами (толща та-лассиноидных известняков и кварц-хлорит-известковых сланцев, толща талассиноидных известняков и тонкокристаллических доломитов с криноидеями, толща доломитов «червячковых» и криноидных доломитов с кремнями и толща мелко- и тонкокристаллических доломитов с реликтовыми обломочными и грубобиокла-стовыми структурами), охватывающими три яруса Общей стратиграфической шкалы России и Международной стратиграфической шкалы верхнего ордовика — сандбийский, катийский и хирнантский.

Генетические группы верхнеордовикских отложений

В изученных разрезах выделено 36 литологических типов (ЛТ). 15 из них объединяются в группу преобразованных пород, а 21 формируют три генетические группы: биохемогенную, биогенную и механо-генную. Разделение пород по генетическим группам дает возможность определить различие механизмов их формирования и отвечающих за это обстановок осадконакопления.

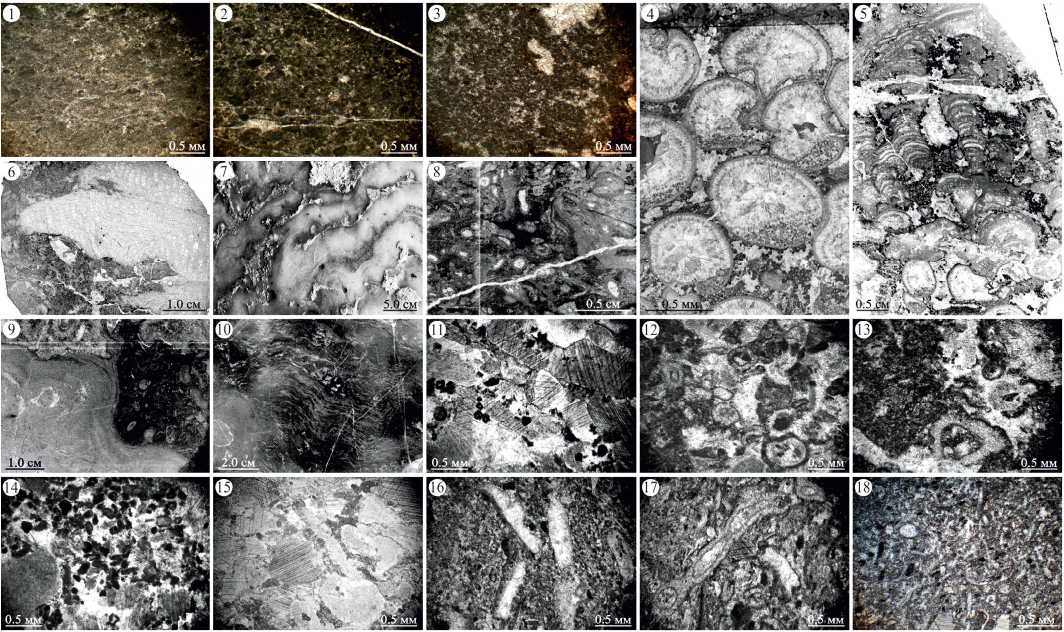

Биохемогенная группа включает породы, карбонатная часть которых в основном (на 50 % и более) состоит из химически или биохимически осажденного карбонатного материала. Группа представлена тремя ЛТ известняков: пелитоморфным доломитистым с рассеянным био- и литокластовым материалом (ЛТ-1) (рис. 4-1), микрокомковатым (ЛТ-2) (рис. 4-2) и микро-сгустковым (ЛТ-3) (рис. 4-3). Эти известняки присутствуют в рифе Большая Косъю в виде пластов, линз и пятен среди биогермных пород.

Биогенная группа объединяет породы, сложенные из целых организмов, формирующих каркасные структуры в теле рифа Большая Косъю. В зависимости от преобладающих каркасообразующих организмов сре- 7

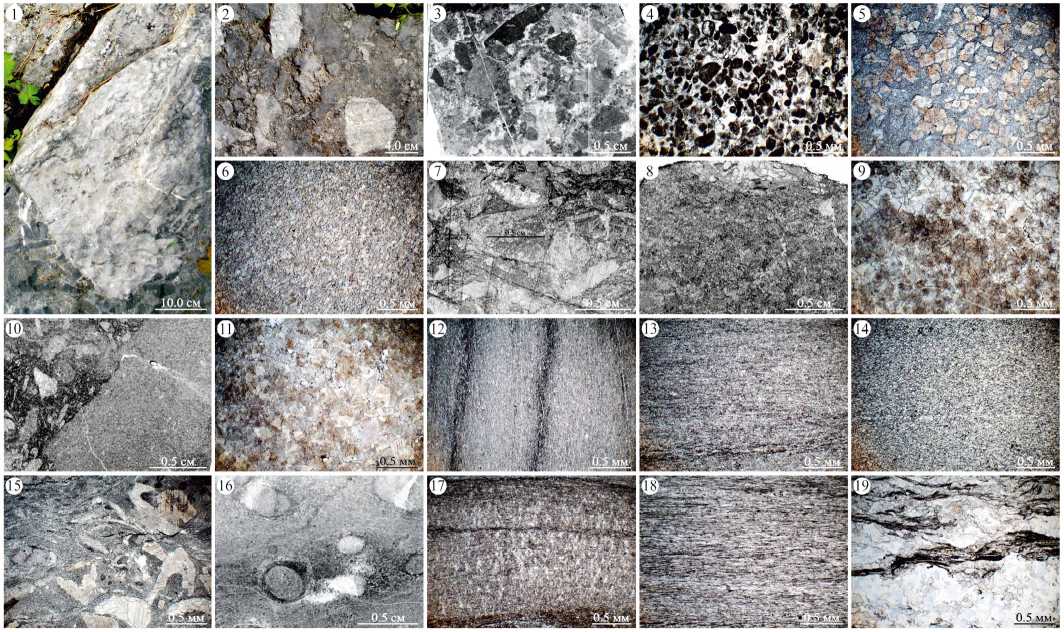

Рис. 4. Литологические типы биохемогенной, биогенной и механогенной (подгруппа биокластовых известняков) групп верхнеордовикских карбонатных отложений шежимского фациального комплекса: 1—3 — известняки биохемогенные: 1 — пелитоморфный (ЛТ-1), 2 — микрокомковатый (ЛТ-2), 3 — микросгустковый (ЛТ-3); 4—10 — известняки биогенные: 4 — биогермный цианобактериально-губковый доломитистый (ЛТ-4), 5 — биогермный губково-водорослевый (ЛТ-5), 6 — биогермный водорослево-коралловый (ЛТ-6), 7 — биогермный водорослево-строматопороидный (ЛТ-7), 8 — био-гермный гидроидный доломитистый (ЛТ-8), 9 — биогермный водорослевый (ЛТ-9), 10 — биогермный строматолито-вый (ЛТ-10); 11—17 — известняки механогенные, грубо- и крупнобиокластовые: 11 — цианобактериально-криноидный (ЛТ-11), 12 — водорослево-криноидный (ЛТ-12), 13 — участок темно-серого сгусткового известняка с пятнистой доломитизацией в водорослево-криноидном известняке (ЛТ-12), 14 — микрокомковато-криноидный (ЛТ-13), 15 — крино-идный (ЛТ-14), 16 — гидроидный (ЛТ-15), 17 — водорослевый (ЛТ-16); 18 — известняк механогенный микробиокласто-вый (ЛТ-17)

Fig. 4. Lithological types of the biochemogenic, biogenic and mechanogenic (a subgroup of bioclastic limestones) groups of the Upper Ordovician carbonate deposits of the Shezhim facies complex: 1—3 — biochemogenic limestones: 1 — pelitomorphic (LT-1), 2 — micropeloidal (LT-2), 3 — micro clotted (LT-3); 4—10 — biogenic limestones: 4 — biohermic cyanobacterial-sponge dolomitic (LT-4), 5 — biohermic sponge-algae (LT-5), 6 — biohermic algae-coral (LT-6), 7 — biohermic algae-stromatoporoid (LT-7), 8 — biohermic hydroid dolomite (LT-8), 9 — biohermic algae (LT-9), 10 — biohermic stromatolite (LT-10); 11—17 — mech-anogenic coarse- and coarse-bioclastic limestones: 11 — cyanobacterial-crinoid (LT-11), 12 — algal-crinoid (LT-12), 13 — a section of dark gray clump limestone with spotted dolomitization in algal-crinoid (LT-12), 14 — micro clotted crinoid (LT-13), 15 — crinoid (LT-14), 16 — hydroid (LT-15), 17 — algal (LT-16); 18 — mechanogenic microbioclastic limestone (LT-17)

ди них выделяются известняки биогермные цианобак-териально-губковые доломитистые (ЛТ-4) (рис. 4-4), губково-водорослевые (ЛТ-5) (рис. 4-5), водорослевокоралловые (ЛТ-6) (рис. 4-6), водорослево-стромато-пороидные (ЛТ-7) (рис. 4-7), гидроидные (ЛТ-8) (рис. 4-8), водорослевые (ЛТ-9) (рис. 4-9) и стромато-литовые (ЛТ-10) (рис. 4-10).

Механогенная группа карбонатных пород характеризуется компонентами, формировавшимися в результате действия механических процессов (волновое перемещение, абразия и т. д.). В этой группе отчетливо выделяются две подгруппы, в одну из которых входят биокластовые известняки, а во вторую — литокластовые. Известняки, объединенные в подгруппу био-кластовых, сложены преимущественно биокластовым материалом, размер которого обычно колеблется от 8

первых долей миллиметра до 1—2 см, в отдельных случаях до 5 см. По преобладающему размеру биогенных компонентов основная часть данных известняков, за исключением микробиокластового (ЛТ-17) (рис. 4-18), относится к грубо- и крупнобиокластовым разновидностям. Наибольшее количество среди биокластов занимают фрагменты водорослей и криноидей. В зависимости от их количества выделяются известняки: ци-анобактериально-криноидные (ЛТ-11) (рис. 4-11), во-дорослево-криноидные (ЛТ-12) (рис. 4-12, -13), микрокомковато-криноидные (ЛТ-13) (рис. 4-14), кри-ноидные (ЛТ-14) (рис. 4-15), гидроидные (ЛТ-15) (рис. 4-16), водорослевые (ЛТ-16) (рис. 4-17). Данная подгруппа вторая по распространенности. Эти известняки слагают риф Большая Косъю, яптикшорскую и верхнеручейную свиты.

Рис. 5. Литологические типы механогенной группы (подгруппа литокластовых известняков) и группы преобразованных карбонатных пород верхнеордовикских карбонатных отложений шежимского и шантымского фациальных комплексов: 1—4 — известняки механогенные литокластовые: 1 — брекчия глыбовая известняковая доломитистая (ЛТ-18), 2 — конглобрекчия грубообломочная известняковая доломитистая (ЛТ-19), 3 — брекчия мелкообломочная известняковая (ЛТ-20), 4 — песчаник известняковый средне- и крупнозернистый (ЛТ-21); 5—11 — доломиты замещения: 5 — мелко-и микрокристаллический известковистый (ЛТ-22), 6 — тонкокристаллический (ЛТ-23), 7 — тонкокристаллический с реликтовой грубобиокластовой структурой (ЛТ-24), 8 — мелкокристаллический с реликтовой крупнобиокластовой структурой (ЛТ-25), 9 — мелкокристаллический с реликтовой сгустковой структурой (ЛТ-26), 10 — мелкокристаллический с реликтовой обломочной структурой (ЛТ-27), 11 — мелко- и среднекристаллический с реликтовой средне- и грубобио-кластовой структурой (ЛТ-28); 12—17 — известняки кристаллические: 12 — криптокристаллический доломитистый (ЛТ-29), 13 — микрокристаллический (ЛТ-30), 14 — тонкокристаллический доломитистый (ЛТ-31), 15 — тонкокристаллический с биокластовым материалом, доломитистый (ЛТ-32), 16 — тонкокристаллический с ходами роющих организмов (ЛТ-33), 17 — тонкокристаллический с реликтовой микросгустковой структурой, доломитистый (ЛТ-34); 18, 19 — известковые сланцы: 18 — хлорит-известковый (ЛТ-35), 19 — кварц-хлорит-известковый (ЛТ-36)

Fig. 5. Lithological types of the mechanogenic group (a subgroup of lithoclastic limestones) and the group of transformed carbonate rocks of the Upper Ordovician carbonate deposits of the Shezhim and Shantym facies complexes: 1—4 — mechanogenic lithoclastic limestones: 1 — blocky limestone dolomitic breccia (LT-18), 2 — coarse-grained limestone dolomitic conglobreccia (LT-19), 3 — fine-grained limestone breccia (LT-20), 4 — medium-coarse-grained limestone sandstone (LT-21); 5—11 — secondary dolostones: 5 — fine-microcrystalline calcareous (LT-22), 6 — very fine crystalline (LT-23), 7 — very fine crystalline with a relict coarse-bioclast structure (LT-24), 8 — fine crystalline with a relict coarse-bioclast structure (LT-25), 9 — fine crystalline with a relict clot structure (LT-26), 10 — fine-crystalline with a relict clastic structure (LT-27), 11 — very fine-medium crystalline with a relict medium-coarse-bioclastic structure (LT-28); 12—17 — crystalline limestones: 12 — cryptocrystalline dolomitic (LT-29), 13 — microcrystalline (LT-30), 14 — fine crystalline dolomitic (LT-31), 15 — fine crystalline with bioclastic material dolomitic (LT-32), 16 — fine crystalline with burrowing organisms (LT-33), 17 — fine crystalline with relict dolomitic (LT-34); 18, 19 — calcareous shales: 18 — chlorite-calcareous (LT-35), 19 — quartz-chlorite-calcareous (LT-36)

Подгруппа литокластовых известняков объединяет разновидности, образованные обломками карбонатных пород, сцементированными карбонатным цементом. Среди них различаются: известняковые глыбовые (ЛТ-18) (рис. 5-1) и мелкообломочные (ЛТ-20) (рис. 5-3) брекчии, грубообломочные конглобрекчии (ЛТ-19) (рис. 5-2) и известняковые средне- и крупнозернистые песчаники (ЛТ-21) (рис. 5-4). Обломочная часть представлена фрагментами разнообразных типов известняков, среди которых наиболее часто встречаются биогермные и биокластовые разности. Литокластовые известняки наиболее характерны для рифа Большая Косъю и яптикшорской свиты катий-ского яруса, где встречаются в виде пластовых тел мощностью от 0.2 до 19 м, реже отмечаются в основании хирнанта в виде пластовых тел мощностью 0.2—1.0 м с частыми эрозионными границами (верхнеручейная свита).

Подгруппа доломитов замещения в составе группы преобразованных карбонатных пород объединяет породы, в химическом составе которых преобладает CaMg(CO3)2. Породы этой подгруппы сформировались в результате замещения известняков доломитами и в структурном отношении часто связаны с определен- 9

ными типами известняков по составу остатков фауны. Доломиты представлены несколькими литотипами, что объясняется разнообразием известняков, подвергшихся доломитизации. В зависимости от степени доломитизации в литотипах часто сохраняется реликтовая первичная структура, в некоторых случаях она практически полностью исчезла и наблюдается однородный кристаллический доломит. При этом доломитизация, которой подвергались известняки, встречается как диагенетическая, так и эпигенетическая.

В целом среди изученных пород было выделено 7 литотипов доломитов: мелко- и микрокристаллические известковистые (ЛТ-22) (рис. 5-5), тонкокристаллические (ЛТ-23) (рис. 5-6), тонкокристаллические с реликтовой грубобиокластовой структурой (ЛТ-24) (рис. 5-7), мелкокристаллические с реликтовой круп-нобиокластовой структурой (ЛТ-25) (рис. 5-8), мелкокристаллические с реликтовой сгустковой структурой (ЛТ-26) (рис. 5-9), мелкокристаллические с реликтовой обломочной структурой (ЛТ-27) (рис. 5-10) и мелко- и среднекристаллические с реликтовой средне- и грубо-биокластовой структурой (ЛТ-28) (рис. 5-11). Изученные доломиты характерны для катийских и хирнантских отложений восточного фациального комплекса.

Подгруппа кристаллических известняков объединяет известняки, которые генетически можно определить как «вторичные», «перекристаллизованные». Они могут возникать из известняков самого различного происхождения. Перекристаллизация их происходит в процессах катагенеза и метагенеза. В результате образуются кристаллически-зернистые и мраморизованные известняки. При этом процесс проявляется в укрупнении размеров кристаллов относительно первоначального.

Изученные кристаллические известняки слагают сандбийский ярус и представлены тремя основными литотипами: криптокристаллическими доломитисты-ми (ЛТ-29) (рис. 5-12), микрокристаллическими (ЛТ-30) (рис. 5-13) и тонкокристаллическими (ЛТ-31) (рис. 5-14). Кроме рассмотренного основного литотипа тонкокристаллических известняков (ЛТ-31) также широко распространены разности, отличающиеся присутствием небольшого количества биокластового материала, следов жизнедеятельности роющих организмов и реликтов микросгустковой структуры. В данной работе они рассматриваются как отдельные литотипы: известняки тонкокристаллические с биокласто-вым материалом (ЛТ-32) (рис. 5-15), известняки тонкокристаллические доломитистые, с ходами роющих организмов (ЛТ-33) (рис. 5-16) и известняки тонкокристаллические с реликтовой микросгустковой структурой (ЛТ-34) (рис. 5-17).

Подгруппа известковых сланцев представлена двумя ЛТ: сланец хлорит-известковый (ЛТ-35) (рис. 5-18) и сланец кварц-хлорит-известковый (ЛТ-36) (рис. 5-19). Они характерны для разреза сандбийских отложений, вскрытых в обн. 128В (скалы Амбар-Кырта). Сланцы отмечаются преимущественно в нижней части разреза, в частом тонком переслаивании с кристаллическими известняками.

Породные парагенетические ассоциации

Анализ пространственно-временных взаимоотношений 36 литотипов и их генетических групп в верх- 10

неордовикских отложениях показал, что они сгруппированы в 10 парагенетических ассоциаций (ПА) пород.

ПА-1 . Парагенетическая ассоциация микро- и тонкокристаллических известняков и хлорит-известковых и кварц-хлорит-известковых сланцев , по стратиграфическому объему соответствующая сандбийским отложениям восточного фациального комплекса (260 м). Имеет следующие характерные признаки: большая мощность, темно-серый цвет, неоднородность строения, известково-глинистый состав, тонкослоистая и сланцеватая текстура пород, микро- и тонкокристаллическая структура, скудность органогенного материала и обилие ходов роющих организмов. Этот парагенез характеризует образование отложений в глубоководных условиях со спокойной гидродинамикой, вероятнее всего в обстановках батиальной зоны нижней рампы.

ПА-2. Парагенетическая ассоциация серых доломи-тистых тонкокристаллических известняков и доломитов тонкокристаллических с биокластовым материалом характерна для основания катийского яруса восточного фациального комплекса (до 53 м). Ей присущи: массивная, реже горизонтально-слоистая текстура, достаточно однородный литологический состав (тонкокристаллические известняки и доломиты), в которых отмечаются прослои с биокластикой и присутствием ходов роющих организмов, фрагментов относительно мелководной фауны ругоз и табулят. Парагенез отражает обстановку нижней сублиторальной зоны глубоководной части нижней рампы.

ПА-3. Парагенетическая ассоциация вторичных тонкокристаллических доломитов с редкими ходами илоедов и линзами мелкокристаллического доломита с реликтовой грубобиокластовой структурой охватывает среднекатийские отложения восточного фациального комплекса (35 м). Характерными признаками для нее являются темно-серая окраска пород, массивноплитчатое сложение, преимущественно тонкокристаллические структуры доломитов, тонкослоистая текстура, наличие линз грубой биокластики в более крупнокристаллических разностях доломита, сонахождение представителей первично-механогенной и биохемо-генной генетических групп. Отложения формировались в относительно глубоководных обстановках континентального склона с преимущественно спокойноводными условиями седиментации, куда периодически из более активной гидродинамической зоны поступал крупный биокластовый материал.

ПА-4. Парагенетическая ассоциация биогермных, биокластовых, пелитоморфных, микрокомковатых и микросгустковых известняков, грубообломочных известняковых конглобрекчий и разнозернистых известняковых песчаников (140 м) раннекатийского возраста. Характерными признаками для данной ассоциации пород являются: светло-серый цвет, массивное сложение, большая мощность, известняковый состав, обилие и таксономическое разнообразие каркасостроите-лей, их пятнистое распределение, тесное сонахожде-ние литотипов механогенной, биохемогенной и биогенной (преобладающей) групп пород. В целом этот парагенез характеризует формирование рифового массива на окраине карбонатной платформы шельфового типа в мелководно-морских активно-водных условиях сублиторали при подъеме относительного уровня моря (трансгрессии).

|

ОБ го ы £ я о я И 2 |

5 Р о |

3 о ^ |

Фациальный комплекс |

Эв и |

элюция карбонатных платформ обстановки осадконакопления 4 |

|

|

Западный |

Восточный |

суша море |

||||

|

443.8 |

S> |

и а |

||||

|

н |

ПА-9: условия: мелководные гидродинамика: активная экологическая зона: суОлитораль тип окраины карбонатной платформы: отмель на окраине карбонатной платформы типа рампь |

ПА-10: условия: относительно глубоководные гидродинамика: неустойчивая (от спокойной до активной) экологическая зона: суОлитораль тип окраины карбонатной платформы: средняя рампа |

^^ПАЛО |

|||

|

и я X о. S X |

||||||

|

ПА-8: условия: мелководные гидродинамика: активная экологическая зона: литораль тип окраины карбонатной платформы: отмель на окраине |

||||||

|

445.2 |

кароонатной платформы типа рампы с активными эрозионными процессами |

|||||

|

ПА-7: условия: мелководные гидродинамика: активная экологическая зона: сублитораль тип окраины карбонатной платформы: отмель на окраине |

ПА-6: условия: относительно глубоководные гидродинамика: неустойчивая (от спокойной до активной) экологическая зона: су б литораль (нижняя/верхняя) тип окраины карбонатной платформы: средняя рампа |

|||||

|

О3 |

’к Й |

шельфа, трансформирующегося |

_ ПА-5 |

|||

|

ПА-4: условия: мелководные гидродинамика: активная экологическая зона: сублитораль обстановки: окраина’шельфа цд ^, урифовая отмель) условия: мелководные гидродинамика: неустойчивая |

ПА-З: условия: глубоководные гидродинамика: преимущественно спокойная с периодами более активной экологическая зона: батиаль обстановки: дистальная зона предрифового склона |

|||||

|

453.0 458.4 |

(от спокойной до активной) экологическая зона: сублитораль обстановки: окраина шельфа (внутририфовая лагуна) |

|||||

|

ПА-2: _ условия: глубоководные гидродинамика: спокойная экологическая зона: нижняя суОлитораль тип окраины кароонатной платформы: нижняя рампа |

||||||

|

>sJIA-2 |

||||||

|

« ю « а О |

ПА-1: условия: глубоководные гидродинамика: спокойная экологическая зона: батиаль тип окраины карбонатной платформы: нижняя рампа |

|||||

|

О2 |

$ |

д (Ж) - дарривилий |

||||

Рис. 6. Литогеодинамическая эволюция окраины карбонатной платформы на западном склоне Северного Урала в позднем ордовике

Fig. 6. Lithogeodynamic evolution of the margin of the carbonate platform on the western slope of the Northern Urals in the Late Ordovician

ПА-5. Парагенетическая ассоциация грубообломочных известняковых конглобрекчий, биогермных, био-кластовых, пелитоморфных и микрокомковатых известняков (до 60 м). В целом для пород данной ассоциации типично слоистое и плитчатое сложение, присутствие пачек пелитоморфных и микрокомковатых известняков (биохемогенная генетическая группа), кроме распространения литокластовых, биокласто-вых и биогермных разностей известняков (представители механогенной и биогенной генетических групп). Парагенез отложений, характеризующих как актив- ную, так и спокойную гидродинамику, отвечает обстановкам внутренней лагуны среднекатийского рифа.

ПА-6. Парагенетическая ассоциация тонко-, мелко- и среднекристаллических вторичных доломитов с реликтовыми первичными структурами (44 м) характерна для восточного фациального комплекса и имеет следующие характерные признаки: частая смена литотипов, линзовидно-плитчатое и плитчатое сложение, тонко- и мелкокристаллические, мелкосгуст-ковые, обломочные, крупно- и грубобиокластовые структуры вторичных доломитов, присутствие уровней с ихнитовой текстурой. Характер пород этой ассоциации показывает, что отложения нижней части формировались в обстановках, возможно, сублиторали средней рампы с неустойчивой гидродинамикой, периодически приносившей крупный биокластовый материал с ее более мелководных участков, а верхняя — в более спокойноводных обстановках сублиторали нижней рампы, о чем свидетельствует более широкое развитие в этой части толщи мелкосгустковых и тонкокристаллических структур.

ПА-7. Парагенетическая ассоциация средне- и крупнозернистых известняковых песчаников, грубообломочных известняковых конглобрекчий, глыбовых известняковых брекчий и биокластовых известняков (42.3 м) встречена только в верхнекатийских отложениях западного фациального комплекса. Для нее характерно: массивно-плитчатое сложение, известняковый состав, обилие и разнообразие органических остатков, преобладание в нижней части разреза литокластовых разностей, а в верхней — биокластовых (представители только механогенной группы известняков). Парагенез характерен для мелководных сублиторальных обстановок карбонатной рампы, что отражает трансформацию среднекатийской карбонатной платформы с ограниченным водообменом.

ПА-8. Парагенетическая ассоциация известняковых брекчий (от мелко- до грубообломочных), водорослево-криноидных и криноидных биокластовых известняков (16 м) присутствует в основании хирнантского яруса западного фациального комплекса. В целом для нее характерно плитчатое сложение, эрозионные поверхности напластования, частая смена литологических типов пород в разрезе, их био- и литокластовый состав (представители только механогенной генетической группы), бедное разнообразие органических остатков, что свидетельствует о чередовании процессов эрозии отложений и их накопления в режиме приливов. Это приводило к прерывистому осадконакоплению, связанному с промывкой отложений и заполнением образовывающихся карманов переработанным осадком (часто с обломками известняков), а также изменению размера зерен в слоях. Изменения в составе ПА контролировались колебаниями уровня моря и отвечали осадконакоплению на верхней рампе в условиях литорали в период регрессии, которое характеризуется длительными процессами эрозии.

ПА-9. Парагенетическая ассоциация криноидных биокластовых известняков и мелко- и микрокристаллических известковистых доломитов (19 м) развита в хирнантских отложениях западного фациального комплекса, сменяя по разрезу ПА-8. Для нее характерны: светло-серый цвет пород, массивная, реже слоистая текстура, практически однородный литологический состав, окатанность и сортированность обломочного материала, широкое проявление процессов перекристаллизации, стилолитизации, трещиноватости и выщелачивания (поры, каверны). Преобладание крино-идных известняков с окатанным скелетным материалом, единичными обломками более темных биокла-стовых известняков и яснокристаллическим цементом указывает на подвижную гидродинамику в условиях песчаной отмели. Такая отмель, вероятно, сформировалась в условиях сублиторали верхней рампы. Наличие 12

прослоя известковистых доломитов может указывать на падение относительного уровня моря. Отсутствие ископаемых фоссилий и их фрагментов, а также многочисленные неравномерно распределенные крупные идиоморфные кристаллы доломита, содержащие пелитовый материал, вероятнее всего, указывают на кратковременное возникновение лагунной обстановки на мелководье.

ПА-10. Парагенетическая ассоциация мелкокристаллических доломитов с реликтовой обломочной структурой, тонкокристаллических доломитов с реликтовой грубобиокластовой структурой и однородных тонкокристаллических доломитов (8.2 м) охватывает хир-нантские отложения восточного фациального комплекса. Выделяются следующие характерные признаки: частая смена литотипов, линзовидно-плитчатое и массивное сложение, присутствие неокатанного литокластового материала в основании и грубообломочного биокластового материала среди первично-тонкокристаллических разностей пород выше по разрезу (сонахождение представителей механогенной и био-хемогенной генетических групп). Парагенез характеризует образование отложений в несколько более глубоководных по сравнению с ПА-7 обстановках средней рампы в условиях с более активной гидродинамикой в начале и более спокойной позднее (в условиях нижней сублиторали).

Эволюция обстановок осадконакопления

Описанная характеристика верхнеордовикских отложений представляет по разрезу палеогеоморфо-логический профиль от глубоководных обстановок батиали нижней рампы с накоплением известково-терригенных илов в сандбийское время до крайне мелководных отмельных обстановок литорали верхней рампы с широким развитием эрозионных поверхностей в хирнантское время (рис. 6). При этом между крайними членами профиля происходила трансформация окраины карбонатной платформы. В раннем катии платформа представляла собой карбонатную рампу, но в условиях нижней сублиторали. В середине катия рампа трансформировалась в карбонатную платформу с четко выраженной бровкой и развитием на ней фациально дифференцированной рифовой отмели с активным гидродинамическим режимом в западной фациальной зоне. В восточной зоне в это время осадконакопление происходило в относительно глубоководных сублиторальных обстановках со спокойной гидродинамикой. К концу среднего катия развитие рифа прекратилось в связи с падением уровня моря и выводом рифа в зону эрозии. В позднем катии формирование трансгрессивных глинисто-карбонатных отложений с разнообразной фауной происходило уже в условиях сублиторали нижней рампы. Такая смена морфологии континентальной окраины и обстановок осадконакопления на ней связана с тектоническими процессами, происходившими в пределах фундамента Печорской плиты, и развитием Палеоуральского океана. Следовательно, она отражает литогеодинами-ческую эволюцию североуральской континентальной окраины Тимано-Североуральского осадочного бассейна.

Заключение

Верхнеордовикские карбонатные отложения на Северном Урале участвуют в строении двух фациальных комплексов — западного мелководного шежим-ского и восточного глубоководного шантымского. Они представлены литостратиграфическими формированиями разного ранга: двумя свитами (яптикшорская, верхнеручейная), рифом Большая Косъю и четырьмя толщами (толща талассиноидных известняков и кварц-хлорит-известковых сланцев, толща талассиноидных известняков и тонкокристаллических доломитов с кри-ноидеями, толща доломитов «червячковых» и крино-идных доломитов с кремнями и толща мелко- и тонкокристаллических доломитов с реликтовыми обломочными и грубобиокластовыми структурами). По литологическому составу среди них выделено 36 литотипов, 21 из которых по происхождению осадочного материала подразделены на биохемогенную, биогенную и механогенную группы. 15 литотипов объединены в группу преобразованных пород. Анализ их пространственно-временных взаимоотношений показал, что они группируются в 10 парагенетических ассоциаций (ПА) пород, отражающих смену обстановок осадконакопления от глубоководной рампы с накоплением терригенно-известковых илов (сандбий) к карбонатному шельфу с четко выраженной бровкой и формированием на ней рифовой отмели (средний ка-тий) и далее к мелководной рампе, часто с широким развитием эрозионных процессов и образованием песчаных отмелей (поздний катий-хирнант). Такая резкая смена палеогеоморфологии континентальной окраины была связана с тектоническими процессами, происходившими в пределах фундамента Печорской плиты, и развитием Палеоуральского океана и отражает литогеодинамическую эволюцию карбонатной платформы.

Автор выражает искреннюю благодарность А. И. Антошкиной за консультации, ценные замечания и полезные рекомендации при подготовке статьи к публикации.

Работа проводилась в рамках темы НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ 122040600013-9).

Список литературы Литогеодинамическая эволюция внешней окраины Североуральского палеошельфа Печорской плиты в позднем ордовике (бассейн р. Илыч, Северный Урал)

- Антошкина А. И., Афанасьев А. К., Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала (Елецкая зона). Сыктывкар, 1989. 16 с. Antoshkina A. I., Afanas'ev A. K., Beznosova T. M. A new stratigraphic scheme of the Upper Ordovician and Silurian of the northern Urals (Yelets zone). Syktyvkar, 1989, 16 pp. (in Russian)

- Антошкина А. И., Шмелёва Л. А. Особенности состава, строения и условий образования хирнантских отложений в Тимано-Североуральском осадочном бассейне // Литосфера. 2018. Том 18. № 4. С. 543—565. DOI: 10.24930/1681-9004-2018-18-4-543-565 Antoshkina A. I., Shmeleva L. A. Pecularities of composition, structure and environments of Hirnantian deposits in the Timan-Northern Urals sedimentary basin. Lithosphere, 2018, V. 18, No. 4, pp. 543—565. (in Russian)

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печоро-Илычского государственного заповедника. М., 1940. С. 5—214. (Труды Печорско-Илычского государственного заповедника. Вып. 1). Varsanof'eva V. A. Geological structure of the territory of the Pechora-Ilych State Reserve. Moscow, 1940, P. 5—214. (in Russian)

- Мавринская Т. М., Якупов Р. Р. Ордовикские отложения западного склона Южного Урала и их корреляция по конодонтам и хитинозоям // Геология и геофизика. 2016. № 57 (2). С. 333—352. Mavrinskaya T. M., Yakupov R. R. Ordovician deposits of the western slope of the Southern Urals and their correlation by conodonts and chitinozoa. Geology and Geophysics, 2016, No. 57 (2), pp. 333—352. (In Russian)

- Маслов А. В., Иванов К. С., Чумаков Н. М., Kpyпении М. Т., Анцыгин Н. Я. Разрезы верхнего рифея, венда и нижнего палеозоя Среднего и Южного Урала // Путеводитель геологических экскурсий Всерос. совещ. «Палеогеография венда и раннего палеозоя (ПВРП-96) и Итоговой междунар. конф. проекта 319 МПГК». Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1996. 116 с. Maslov A.V., Ivanov K. S., Chumakov N. M., Krupenii M. T., Antsygin N. Ya. Sections of the Upper Riphean, Vendian and Lower Paleozoic of the Middle and Southern Urals. Guide to geological excursions Vseros. confer. “Paleogeography of the Vendian and Early Paleozoic (PVRP-96) and the Final International Conference. Project 319 MPGC”. Yekaterinburg: IGG UB RAS, 1996, 116 pp. (In Russian)

- Першина А. И. Пограничные слои ордовика и силура на Печорском Урале // Тр. Ин-та геологии Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1962. Вып. 3. С. 28—37. Pershina A. I. Boundary layers of the Ordovician and Silurian in the Pechora Urals // Proceedings of the Institute of Geology of the Komi Branch of the USSR Academy of Sciences. Syktyvkar, 1962, Issue 3, pp. 28—37. (in Russian)

- Трущелёв М. Г. Медно-свинцово-цинковые месторождения на р. Илыч (западный склон Северного Урала). М.: Изд-во АН СССР, 1960. 147 с. Trushchelyov M.G. Copper-lead-zinc deposits on the Ilych River (western slope of the Northern Urals). Moscow: USSR AS, 1960, 147 p.

- Хворова И. В. Атлас карбонатных пород среднего и верхнего карбона Русской платформы. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 167 с. Hvorova I. V. Atlas of carbonate rocks of the Middle and Upper Carboniferous of the Russian platform. Moscow: USSR AS, 1958, 167 p. (in Russian)

- Шванов В. Н., Фролов В. Т., Сергеева Э. И., Драгунов В. И., Патрунов Д. К., Кузнецов В. Г., Беленицкая Г. А., Куриленко В. В., Петровский А. Д., Кондитеров В. Н., Баженова Т. К., Жданов В. В., Щербаков Ф. А., Щербакова М. Н., Мизенс Г. А., Цейслер В. М., Трифонов Б. А., Верба Ю. Л., Ильин К. Б. Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов. СПб.: Недра, 1998. 352 с. Shvanov V. N., Frolov V. T., Sergeeva E. I., Dragunov V. I., Patrunov D. K., Kuznecov V. G., Belenickaya G. A., Kurilenko V. V., Petrovskij A. D., Konditerov V. N., Bazhenova T. K., Zhdanov V. V., Shcherbakov F. A., Shcherbakova M. N., Mizens G. A., Cejsler V. M., Trifonov B. A., Verba Yu. L., Il'in K. B. Systematics and classification of sedimentary rocks and their analogues. St. Petersburg: Nedra, 1998, 352 p. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Биоразнообразие верхнеордовикского рифа Большая Косъю, Северный Урал // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. №11. С. 38—42. DOI: 10.19110/2221-1381-2018-11-38-42 Shmeleva L. A. Biodiversity of the Upper Ordovician Bol'shaya Kos'yu reef, Northern Urals. Vestnik of the IG Komi SC UB RAS, 2018, No. 11, pp. 38—42. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Верхнеордовикский риф Большая Косъю, р. Илыч, Северный Урал (структура, палеобиоценозы, микрофации, модель формирования) // Литосфера. 2020. № 20 (4). С. 557—572. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-4-557-572 Shmeleva L. A. The Upper Ordovician reef Bol'shaya Kos'yu, Ilych River, Northern Urals (structure, paleobiocenosis, microfacies, model of formation). Lithosphere, 2020, No. 20 (4), pp. 557—572. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Верхнеордовикско-нижнесилурийские отложения в разрезе Закола (р. Илыч, Северный Урал) — состав, строение, условия образования // Литосфера. 2024. № 24(1). С. 98—114. DOI: 10.24930/1681-9004-2024-24-1-98-114 Shmeleva L. A. Upper Ordovician-Lower Silurian deposits in the Zakola section (Ilych River, Northern Urals) — composition, structure, environments of formation. Lithosphere, 2024, No. 24(1), pp. 98—114. (in Russian)

- Шмелёва Л. А., Толмачева Т. Ю. Карбонатные отложения верхнего ордовика на р. Б. Косъю (Северный Урал): характеристика разреза и первые данные по конодонтам // Региональная геология и металлогения. 2016. № 65. С. 50—59. Shmeleva L. A., Tolmacheva T. Yu. Carbonate deposits of the Upper Ordovician on the Kosyu River (Northern Urals): characteristics of the section and the first data on conodonts. Regional geology and metallogeny, 2016, No. 65, pp. 50—59. (in Russian)

- Шмелёва Л. А., Пономаренко Е. С. Строение верхнеордовикско-нижнесилурийской Шантымской толщи в разрезе р. Илыч, Северный Урал // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 31 науч. конф. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2022. С. 141—146. Shmeleva L. A., Ponomarenko E. S. The structure of the Upper Ordovician-Lower Silurian Shantym thickness in the section of R. Ilych, Northern Urals. Structure, substance, and history of the lithosphere of the Timan-North Ural segment: Proceedings of the 31st scientific conference. Syktyvkar: IG Komi SC UB RAS, 2022, pp. 141—146. (in Russian)

- Шмелёва Л. А., Пономаренко Е. С. Некоторые детали строения северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали (р. Илыч, Северный Урал) // Вестник геонаук. 2023. 11(347). C. 48—58. DOI: 10.19110/geov.2023.11.5 Shmeleva L. A., Ponomarenko E. S. Some details of the structure of the northern centricline of the Kos’yu-Un’ya syncline (Ilych River, Northern Urals). Vestnik of Geosciences, 2023, 11(347), pp. 48—58. (in Russian)

- Юдин В. В. Варисциды Северного Урала. Л.: Наука, 1983. 174 с. Yudin V. V. Variscids of the Northern Urals. Leningrad: Nauka, 1983, 174 p. (in Russian)

- James N. P., Jones B. G. (2015) Origin of carbonate sedimentary rocks. Wiley, Hoboken. 464 p.