Литологическая характеристика современных осадков юго-западной части шельфа Карского моря

Автор: Чикирёв И. В., Толстобров Д. С., Сорохтин Н. О., Никифоров С. Л., Мелузов А. А., Ананьев Р. А., Дмитревский Н. Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Океанология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В августе – сентябре 2020 г. в ходе 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов" продолжены комплексные геологические, геофизические, гидроакустические, геоморфологические и гидрофизические научные исследования западного сегмента Арктической зоны в пределах Печорского и Карского морей, начатые в 2018 и 2019 гг. Работы были направлены на картирование рельефа и современных осадков с целью оценки возможных негативных последствий изменения природных обстановок на арктическом побережье Российской Федерации. Цель исследований – оценка эволюции природных обстановок в пределах юго-западной части шельфа Карского моря в связи с наблюдающимся глобальным изменением климата Арктики, а также с предполагаемым увеличением антропогенной нагрузки на арктический шельф вследствие разработки месторождений нефти и горючего природного газа. Для проведения опробования современных осадков Карского моря использовались дночерпатель и ударная грунтовая трубка. Места отбора проб определялись на основе анализа данных батиметрической съемки дна и непрерывного сейсмопрофилирования. В ходе исследований уточнены границы распределения различных фаций донных осадков в пределах юго-западной части шельфа Карского моря. Главной особенностью современных донных отложений этой части шельфа Карского моря является широкое площадное распространение тонких фаций – пелитовых илов. Вдоль восточного и южного побережья архипелага Новая Земля установлена зона распространения айсберговых осадков шириной не менее 150 км. Формирование айсбергов следует связывать с движением Новоземельского покровного ледника, образовавшегося 30–20 тыс. лет назад в сартанскую ледниковую эпоху. Как показали исследования, общая голоценовая трансгрессия в Карском море периодически сменялась непродолжительными регрессиями, по крайней мере в юго-западной части бассейна

Литология, донные осадки, обломочный материал, трансгрессия, Карское море, lithology, bottom sediments, clastic material, transgression, Kara Sea

Короткий адрес: https://sciup.org/142226562

IDR: 142226562 | УДК: 551.46 | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-1-131-141

Текст статьи Литологическая характеристика современных осадков юго-западной части шельфа Карского моря

e-mail: , ORCID:

Чикирёв И. В. и др. Литологическая характеристика современных осадков юго-западной части шельфа Карского моря. Вестник МГТУ. 2021. Т. 24, № 1. С. 131–141. DOI: 1560-9278-2021-24-1-131-141.

Chickiryov, I. V. et al. 2021. Lithological characteristics of modern sediments in the southwestern part of the Kara Sea shelf. Vestnik of MSTU, 24(1), pp. 131–141. (In Russ.) DOI:

Проблемам развития Арктической зоны Российской Федерации в последнее десятилетие уделяется большое внимание. Континентальный шельф РФ в Арктике содержит более 85,1 трлн м 3 горючего природного газа, 17,3 млрд т нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы России 1 . Значение Северного морского пути как важной транспортной артерии для перевозки национальных и международных грузов из года в год возрастает. Интенсивное потепление климата в Арктике, отмечаемое в последние годы, а также возрастающее антропогенное воздействие, создают глобальные риски для хозяйственной системы, окружающей среды и безопасности РФ и мира в целом.

В августе – сентябре 2020 г. в ходе 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов" были продолжены комплексные геологические, геофизические, гидроакустические, геоморфологические и гидрофизические научные исследования западного сегмента Арктической зоны в пределах Печорского и Карского морей, начатые еще в 2018 и 2019 гг. (Ульянцев и др., 2019; Чикирёв и др., 2020). Работы, как и ранее, были направлены на картирование рельефа и современных осадков с целью оценки возможных негативных последствий изменения природных обстановок на арктическом побережье Российской Федерации.

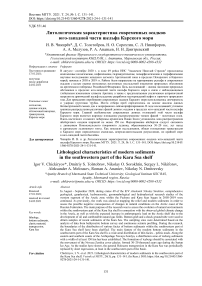

В ходе 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов" работы проводились преимущественно на полигонах в пределах юго-западной части шельфа Карского моря, а также на отдельных полигонах на шельфе Печорского моря и юго-восточной части Баренцева моря. Пространственное распределение станций показано на прилагаемой карте-схеме (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема расположения станций 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов"

Fig. 1. Map-layout of stations of the 49th cruise of the research vessel Academician ^ikolay Strakhov

Полигоны выбирались на основании массива данных предшествующих исследований, а пространственная позиция отражает наличие в их пределах совокупности реперных морфоструктурных характеристик формирования рельефа в четвертичное время и основных характеристик строения верхней осадочной толщи региона.

Главная цель исследований заключалась в оценке эволюции природных обстановок в пределах юго-западной части шельфа Карского моря в связи с наблюдающимся глобальным изменением климата Арктики, а также с предполагаемым увеличением антропогенной нагрузки на арктический шельф вследствие разработки месторождений нефти и горючего природного газа. Для решения поставленной цели изучены морские осадки Карского моря и выявлены закономерности их пространственного распространения.

Материалы и методы

Для проведения опробования современных осадков Карского моря использована методика, применявшаяся в 38 и 41 рейсах НИС "Академик Николай Страхов" (Ульянцев и др., 2019; Чикирёв и др., 2020). Места отбора проб с помощью дночерпателей и ударной грунтовой трубки определялись на основе анализа данных батиметрической съемки дна и непрерывного сейсмопрофилирования. Опробование было проведено на 25 станциях в пределах Карского бассейна.

Для отбора поверхностного слоя осадков мощностью 10–15 см использовался дночерпатель VanVeen-0,1 массой 40 кг, объемом 15 л, площадью 0,1 м 2 (рис. 2).

Рис. 2. Отбор проб с помощью дночерпателя VanVeen-0,1

Fig. 2. Sampling with the grab VanVeen-0,1

Спуск и подъем дночерпателя осуществлялся с помощью лебедки. В момент достижения дна срабатывал замыкатель и дночерпатель захлопывался, захватывая верхнюю часть (не более 20 см) осадочного слоя морских осадков.

После подъема на борт судна дночерпателя из него отбиралась и затем запаковывалась в пластиковый маркированный пакет проба весом около 1 кг для дальнейшего проведения в камеральных условиях минералогического, гранулометрического, геохимического и рентгеноструктурного анализа. Грубообломочный материал (обломки различных петротипов пород размером более 1 см) отбирался для проведения микроскопического анализа. В геологической лаборатории на борту судна проводилась фотодокументация пробы и ее литологическое описание.

С целью отбора проб ненарушенных колонок донных отложений использовалась ударная грунтовая трубка с наружным диаметром 147 мм и внутренним – 138 мм (далее – УГТ-147). Трубка состоит из трех секций, которые позволяют регулировать длину трубы – 3, 5 и 8 м. В основании УГТ-147 расположен наконечник с запирающим механизмом (лепестковым кернорвателем), а в верхней части трубки находится оголовье с грузами общим весом до 1 000 кг и клапан.

В 49 рейсе НИС "Академик Николай Страхов" использовалась трубка с длиной колонковой трубы 5 м и длиной оголовья 1 м с шестью грузами весом 80 кг каждый. Спуск и подъем УГТ-147 осуществлялся с использованием лебедки и П-рамы.

Извлечение керна на борту судна осуществлялось с помощью гидранта (рис. 3). Керн разрезался на секции длиной около 1,2 м и укладывался в лотки. Затем в геологической лаборатории производилась первичная обработка керна, которая включала в себя: продольное разделение керна на две части, его зачистку и фотодокументацию. Одна половина керна упаковывалась в маркированные пластиковые пакеты и помещалась в морозильную камеру при температуре –18° С для дальнейшего хранения, другая использовалась для описания и отбора проб.

Рис. 3. Извлечение керна из ударной трубы УГТ-147

Fig. 3. The extraction of the core from the shock tube UHT-147

После литологического описания кернов намечались уровни для пробоотбора на минералогический, гранулометрический, геохимический и рентгеноструктурный анализы. Отбор проб в колонках проводился через 5–10 см по 2 см. Грубообломочный материал (обломки пород размером более 1 см) отбирался для проведения микроскопического анализа.

Описание различных типов донных осадков, как и в предыдущих рейсах (Ульянцев и др., 2019; Чикирёв и др., 2020), проводилось по методике, предложенной А. П. Лисицыным и В. П. Петелиным (Лисицын и др., 1956). Типы морских донных осадков выделялись в соответствии с классификацией П. Л. Безрукова, А. П. Лисицына (Безруков и др., 1960), а петротипы грубообломочного материала устанавливались согласно классификации Н. В. Логвиненко и Э. И. Сергеевой (Логвиненко и др., 1986) и В. Н. Шванова (Систематика…, 1998).

Результаты и обсуждение

Проведенные исследования в Карском море в ходе 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов" позволили выделить в пределах юго-западной части шельфа Карского моря следующие типы современных

(голоценовых) осадков: пелитовые илы, алевритовые илы и пески. Типы осадков были выделены на основании визуального литологического описания проб, отобранных с помощью дночерпателя VanVeen-0,1 и ударной грунтовой трубки (УГТ-147).

Пелитовые илы оливково-серого цвета – обводненные пластичные с незначительной примесью алеврито-песчаного материала (рис. 4). Верхний слой мощностью до 2,0 см имеет, как правило, рыжеватый оттенок за счет процессов окисления и обогащен алеврито-песчаной примесью. Иногда встречаются вязкопластичные слабообводненые разновидности илов. В илах широко распространены тонкие (2,0–3,0 мм) прослои и линзы гидротроилита черного цвета, свидетельствующие о восстановительных условиях их формирования. Кроме того, встречаются многочисленные трубочки полихет диаметром 2,0 мм и длиной от 4,0 до 14,0 см. Редко отмечаются единичные обломки раковин двустворок и гастропод размером от 1,0 до 3,0 см.

Рис. 4. Пелитовые илы оливково-серого цвета

Fig. 4. Pelite muds of olive-gray color

В некоторых пробах пелитовых илов встречены единичные слабоокатанные обломки размером от 1,0 до 5,0 см, сложенные преимущественно осадочными породами – песчаниками, алевролитами, сланцами, реже – долеритами, гранитоидами, также наблюдаются единичные включения древесных остатков размером от 1,0 до 3,0 см. На поверхности некоторых обломков отмечается тонкая корка рыжего цвета, сложенная оксидами и гидроксидами трехвалентного железа и сформированная в поверхностных условиях. Присутствие в пелитовых илах преимущественно плохо окатанного грубообломочного материала может свидетельствовать об айсберговом способе поставки материала. Однако не исключается привнос части обломочного материала псефитовой размерности припайным льдом, подобный механизм ранее предлагался для Карского бассейна рядом исследователей (Левитан и др., 1994). В пелитовых илах преобладают однородные и биотурбационные текстуры, реже встречаются слоистые и оползневые текстуры. Последние выражены складками подводного оползания размером 1–2 см. По данным рентгеноструктурного анализа пелитовые илы, отобранные в ходе 49 рейса НИС "Академик Николай Страхов", имеют смешанный состав и сложены глинистыми минералами группы гидрослюд и группы каолинита. Пелитовые илы в пределах юго-западной части шельфа Карского моря являются наиболее широко распространенными осадками.

Алевритовые илы в целом аналогичны пелитовым илам. Отличаются от последних меньшей обводненностью и пластичностью, а также значительным присутствием примеси песчаного материала (рис. 5). Верхний слой мощностью до 2,0 см имеет, как правило, рыжеватый оттенок за счет процессов окисления. В илах широко распространены тонкие (2,0–3,0 мм) прослои и линзы гидротроилита черного цвета, свидетельствующие о восстановительных условиях их формирования. Кроме того, встречаются многочисленные трубочки полихет диаметром 2,0 мм и длиной от 4,0 до 10,0 см. Редко отмечаются единичные обломки раковин двустворок размером от 1,0 до 2,0 см. В некоторых пробах алевритовых илов встречены единичные слабоокатанные обломки размером от 1,0 до 3,0 см, сложенные преимущественно осадочными породами – песчаниками, алевролитами и сланцами. Поставка крупнообломочного материала в толщу алевритовых илов, вероятнее всего, осуществлялась айсберговым разносом. Для алевритовых илов характерны в основном однородные текстуры. Терригенная примесь в алевритовых илах представлена преимущественно кварцем, полевыми шпатами и слюдами.

Рис. 5. Алевритовые илы оливково-серого цвета Fig. 5. Olive-gray aleurite muds

Пески – мелкозернистые илистые серовато-желтого цвета, хорошо сортированные, полимиктового состава (рис. 6). Верхний слой мощностью 2,0 см имеет рыжеватый оттенок за счет процессов окисления. Пески в пределах юго-западной части шельфа Карского моря распространены очень локально и приурочены к отдельным возвышениям рельефа.

Рис. 6. Пески серо-желтого цвета

Fig. 6. Gray-yellow sands

Кроме современных нелитифицированных осадков, поднятых с помощью дночерпателя VanVeen-0,1, в пределах юго-западной части шельфа Карского моря в двух колонках керна, доставленных на поверхность с использованием УГТ-147, были изучены осадочные породы, представленные всего лишь одним литотипом – пелитовыми глинами.

Пелитовые глины – коричневого и желтого цвета, вязкопластичные плотные с брекчиевидной (комковатой) текстурой, которая обусловлена, по-видимому, промерзанием и последующим оттаиванием пород. Коричневый и желтый цвет пород является вторичным и связан с процессами окисления, которые вероятнее всего происходили в приповерхностных условиях. В толще пелитовых глин наблюдаются границы размыва, к которым приурочены обломки глин размером от 0,5 до 3,0 см, "закатанных" в собственную глинистую массу. Формирование обломков глин, по-видимому, следует связывать с поверхностными процессами размыва. Общая мощность окисленного слоя достигает 60 см.

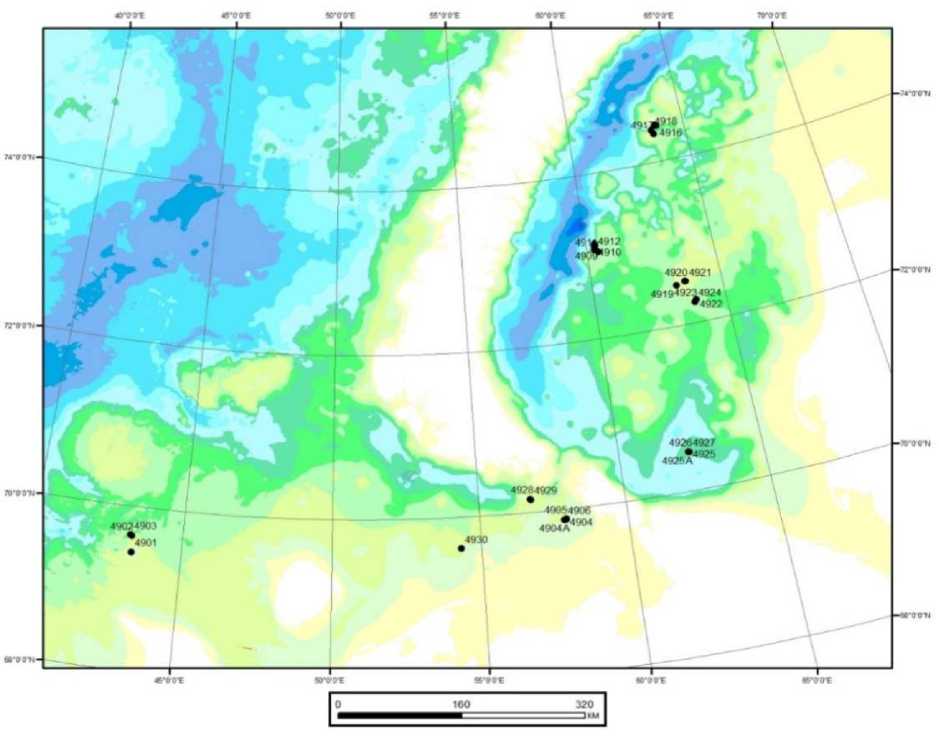

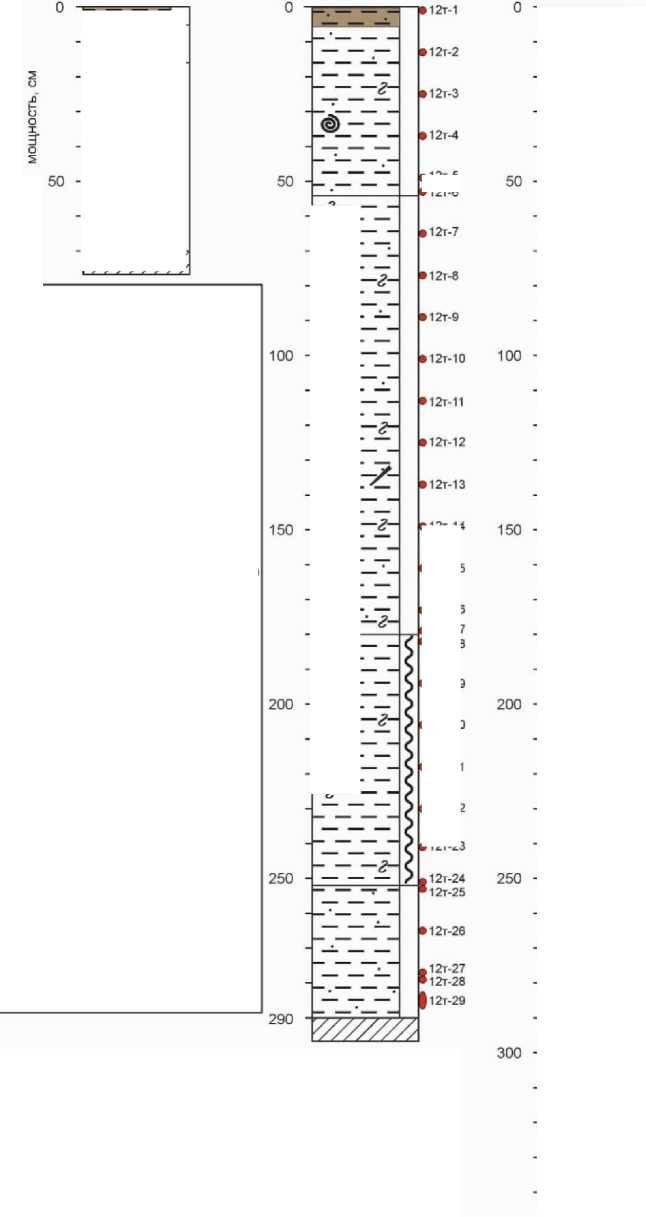

Соотношение различных типов осадков и осадочных пород в кернах представлено на рис. 7, 8.

ANS-49/12т

• 12.-23

Рис. 7. Соотношение различных типов осадков в кернах донных отложений (ANS-49/11т, ANS-49/12т, ANS-49/18т, ANS-49/21т)

Fig. 7. The ratio of different types of sediments in the core samples (ANS-49/11т, ANS-49/12т, ANS-49/18т, ANS-49/21т)

ANS-49/11t

|

-. — — — |

|

|

" ---- |

|

|

---Ж |

|

»12.-5

ANS-49/21 т

|

Условные обозначения |

|

|

— — |

- пелитовые илы |

|

_ _ _ |

|

|

- пелитовые глины м/з полимиктовые |

|

|

- • • |

пески |

|

------ы |

|

|

• • |

_ алеврито-песчаная |

|

г © • 121-1 Гр |

примесь

_ крупнообломочный материал (галька и гравий)

отбор проб на различные виды анализов аницы

|

|

т ш ш ш 11 Illi ш |

размыва экстуры

_ брекчиевидная (комковатая) |

|

~2Г— -7— |

|

|

-£—_- -7——- |

.12.-14

.12.-15

.12.-16

»12т-17

»12т-18

.12.-19

.12.-20

»12.-21

.12.-22

ANS-49/1 Вт

|

» 181-49 0 - В 181-48 _ В 181-47 |

В 211-39 В 211-38 В 211-37 |

||||||

|

---- |

|||||||

|

--— _ |

1 18.-46 |

В 211-36 В 211-35 В 211-34 |

|||||

|

~-7-~-г -_—_—£- |

1181-45 _ • 181-44 |

||||||

|

В 181-43 В 18Т-42 50 - В 181-41 В 18т-40 В 18т-39 ~ В 18т-38 _ 1181-37 |

^^Vv:; у:;‘;:®л <7: ZZ |

В 211-33 В 211-32 В 211-31 В 211-30 В 211-29 В 211-28 В 211-27 |

|||||

|

- |

-7—~-~- -~—~-7- |

В 181-36 В 181-35 100 - В 181-34 В 18т-33 В 181-32 - В 1 Вт-31 В 181-30 В181-29 ~ .18.-28 150 . В 181-27 В 181-26 В 181-25 _ В 181-24 В 181-23 • 181-22 - В 181-21 200 - В 181-20 В 181-19 " В181-18 _ В 181-17 |

-7—~—^j-г7—~-ZOZ-Z |

В 211-26 В 211-25 В 211-24 В 211-23 В 211-22 В 211-21 В 211-20 В 211-19 В 211-18 В 211-17 В 211-16 В 211-15 В 211-14 В 211-13 В 211-12 В 211-11 В 211-10 В 211-9 В 211-8 |

|||

|

—Z<--~—~-7- Z-Z-Z€ -~—~—7- -г--’ - |

|||||||

|

-£—_—_- -_-_—£- -£—_—_- |

|||||||

|

-_-_-£- -7—~—~- -~-7- |

|||||||

|

В 181-16 " В 181-15 |

-~-~-7- |

В 211-7 В 211-6 В 211-5 »211-4а |

|||||

|

^— — — ~———7-- —5г_^_ —-- |

в 181-14 |

-————7- |

|||||

|

В 181-13 В181-12 - В 181-11 |

~—~-7—Z |

в 211-4 В 211-3 В 211-2 В 211-1 |

|||||

|

В 181-10 |

|||||||

|

///////л |

|||||||

|

7©_-_" |

. 18т-9 280 -I В 181-8 |

||||||

|

В 181-7 В 181-6 В 181-5 В 181-4 В 181-3 В 181-2 В 181-1 |

|||||||

|

—г--- |

|||||||

|

//////// |

|||||||

ANS-49/22т

ANS^9/25a

ANS-49/29T

Мощность, CM

Рис. 8. Соотношение различных типов осадков в кернах донных отложений (ANS-49/22т, ANS-49/25a, ANS-49/29т)

Fig. 8. The ratio of different types of sediments in the core samples (ANS-49/22т, ANS-49/25a, ANS-49/29т)

Заключение

В ходе проведенных исследований уточнены границы распределения различных фаций донных осадков в пределах юго-западной части шельфа Карского моря. Здесь выделяются фации пелитовых илов, алевритовых илов и мелкозернистых песков. Главной особенностью современных донных отложений юго-западной части шельфа Карского моря является широкая площадная экспансия тонких фаций – пелитовых илов, и незначительное площадное распространение алевритовых и песчаных фаций, что следует связывать с отсутствием интенсивного привноса среднеобломочного и грубообломочного материала с континента.

Таким образом, в отличие от шельфа Печорского моря (Печорское…, 2003), в пределах юго-западной части шельфа Карского моря не было столь мощной поставки обломочного материала, прежде всего алевритовой и песчаной размерности, за счет речного стока, размыва прибрежных аккумулятивных форм, а также процессов термоабразии и солифлюкции берегов.

Вдоль восточного и южного побережья архипелага Новая Земля установлена зона распространения вероятнее всего айсберговых осадков (пелитовые и алевритовые илы с отдельными ("пудинговыми") включениями плохо окатанного обломочного материала преимущественно галечной размерности) шириной не менее 150 км. Формирование айсбергов следует связывать с движением Новоземельского покровного ледника, образовавшегося 30–20 тыс. лет назад в сартанскую ледниковую эпоху. Среди обломочного материала, обнаруженного в донных осадках, преобладают песчаники, алевролиты, сланцы, т. е. породы, широко распространенные в пределах архипелага Новая Земля. Как мы полагаем, айсберги, оторвавшиеся от береговых и/или шельфовых ледников, осуществляли транспортировку обломочного материала. По мере таяния айсбергов, обломки крупнообломочного материала, захваченного льдом, погружались на дно бассейна и захоронялись в тонких осадках в пределах юго-западной части шельфа Карского моря. Не исключается привнос части обломочного материала псефитовой размерности припайным льдом.

По общему мнению, в начале голоцена трансгрессия в пределах Карского моря и потепление климата приводят к деградации мерзлых пород на шельфе и термокарсту и частичному оттаиванию пластово-жильных льдов на континенте (Стрелецкая и др., 2012). Однако присутствие в кернах, отобранных в пределах югозападной части шельфа Карского моря, толщи коричневато-желтых пелитовых глин с границами размыва свидетельствует о том, что глины периодически выводились на поверхность и подвергались процессам окисления и размыва. Вероятнее всего, этот процесс происходил в начале голоцена (12 тыс. лет назад). Из чего можно заключить, что общая голоценовая трансгрессия в Карском море периодически сменялась непродолжительными регрессиями, по крайней мере, в юго-западной части бассейна. Брекчиевидная (комковатая) текстура пелитовых глин свидетельствует о промерзании и последующем оттаивании пород, что согласуется с общем потеплением климата, начавшимся в начале голоцена. По мнению авторов, комковатые глины предположительно имеют голоценовый возраст и сформировались за счет перемыва плейстоценовых глин.

Результаты исследований донных осадков юго-западной части шельфа Карского моря, представленные в данной статье, носят предварительный характер. В 2021 г. планируется очередной рейс НИС "Академик Николай Страхов" для дальнейшего изучения донных осадков и оценки эволюции природных обстановок в пределах шельфа западного сегмента шельфа российской Арктики.

Работы были выполнены по темам госзадания № 0149-2019-0005, № 0149-2019-0006, № 0128-2019-0011, № 0226-2019-0053 и № 0226-2019-0054.

Экспедиция частично финансировалась за счет средств РФФИ № 18-05-00316_а.