Литологический состав и обстановки накопления нижневендских отложений на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

Автор: Балагуров М.Д.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Коллекторы нефти и газа

Статья в выпуске: 5, 2022 года.

Бесплатный доступ

На территории одного из крупных нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, расположенного в юго-западной части Непского свода, было выполнено поисково-разведочное бурение с полным отбором керна из основных нефтегазоносных интервалов, в том числе получен керновый материал из нижней части осадочного чехла, сложенного вендскими осадочными отложениями непской свиты. По керну были проведены лабораторные исследования для детальной характеристики интервалов развития слабозасолоненных коллекторов в разрезе нижневендских пород нижненепской подсвиты, которые являются объектом исследования в представленной статье. В данной статье освещаются результаты преимущественно лабораторных исследований литологического состава нижненепских пород. В разрезах скважин выделена последовательность циклопачек, слагающих базальную, среднюю и верхнюю толщи нижненепской подсвиты. Каждая группа пород отличается различными литолого-седиментологическими характеристиками, коллекторскими свойствами, степенью засолонения и глинизации. Наиболее засолонены и карбонатизированы мелко- и среднезернистые мезомиктовые песчаники средней толщи подсвиты, в меньшей степени - мелкозернистые аркозовые песчаники верхней толщи. Ряд относительно близкорасположенных скважин в центральном секторе площади исследования похож высоким содержанием минералов преимущественно сульфатной группы эвапоритов и карбонатых минералов в составе пород средней толщи нижненепской подсвиты. Среди карбонатных минералов преобладает доломит, которым нацело сложены отдельные пропластки. Он также присутствует в виде цемента в линзах и прослоях песчаников, в отдельных образцах его содержание превышает 90 %. В скважине, пробуренной на периферии участка в западном секторе района исследований, характер разреза в интервале средней толщи существенно отличается. Были вскрыты обломочные отложения, преимущественно засолоненные галитом по всему разрезу исследуемого интервала. На основе комплексного анализа имеющихся геолого-геофизических данных охарактеризован литологический состав пород и установлены интервалы развития солей в разрезах скважин, а также предложен методический подход в целях прогноза зон засолонения терригенных пород и зон, перспективных для поисково-разведочного бурения, применение которого возможно уже на этапе начальной интерпретации материалов сейсморазведки 3D

Вендские отложения, литология, песчаники, эвапориты, минеральные ассоциации, засолонение, акустический импеданс

Короткий адрес: https://sciup.org/14129415

IDR: 14129415 | УДК: 552.5 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-51-61

Текст научной статьи Литологический состав и обстановки накопления нижневендских отложений на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

Сегодня Восточная Сибирь — один из центров добычи УВ-сырья в России. Наиболее изученным геолого-геофизическими работами и перспективным на наличие залежей нефти и газа районом Восточной Сибири является территория Непско-го свода, где в настоящее время открыты десятки крупных и мелких месторождений.

Объектом исследований являются нефтегазоносные нижневендские терригенные отложения нижненепской подсвиты, залегающие в основании разреза осадочного чехла юго-западного склона Непского свода. Их сложное геологическое строение освещалось в трудах многих исследователей: В.В. Самсонова (1965, 1969, 1975), Г.Б. Сальмана, Р.Г. Дорошко, Л.И. Несмеяновой, H.A. Кицис (1968), И.П. Карасева (1971), И.А. Верещако, В.Ф. Горбачева, Ю.А. Пригулы (1975), В.Б. Корнева, Ю.С. Кувыкина (1975), Г.Х. Дикинштейна, В.В. Семеновича (1977), С.Л. Артюнова, О.Н. Карасева, В.Н. Юркова (1977), Н.М. Музыченко, Ю.В. Самсонова, А.Н. Дмитриевского (1980), Л.Н. Фомичевой (1984), Н.В. Мельникова (1984) и др.

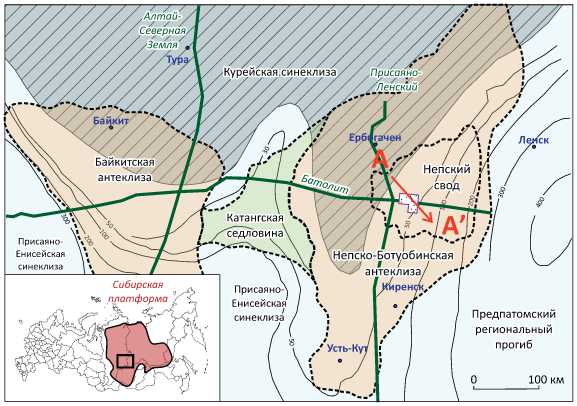

Трудности в освоении уже открытых залежей УВ связаны с литологической неоднородностью нижневендских пород, обусловленной их фациальной изменчивостью и значительной степенью трансформации в диа- и катагенезе. Наличие эффективных толщин по скважинам, а значит, и их продуктивность определяются главным образом вторичными преобразованиями осадочных отложений, среди которых ключевую роль играют галитизация и ангидритизация [1]. Обнаружение новых залежей УВ осложняется отсутствием традиционных структурных ловушек. В связи с этим актуальность приобретают палеогеографические реконструкции осадконакопления, основанные на новых геолого-геофизических данных, учитывающих структурно-текстурные особенности и минеральный состав нижневендских отложений, за счет которых образованы природные резервуары в пределах площади исследования (рис. 1).

Для обеспечения прогноза зон засолонения нижневендских пород и зон распространения пород-коллекторов с лучшими фильтрационно-емкостными свойствами проведены следующие работы: литолого-седиментологическое описание пород, анализ фильтрационно-емкостных свойств потенциальных пород-коллекторов, а также построение структурно-тектонической модели площади исследования и динамический анализ сейсмического волнового поля. Данная статья освещает результаты преимущественно литологических исследований.

Входные данные и методы исследований

В статье приведен комплекс литологических, петрофизических и геофизических исследований.

Литологические исследования включают: описание керна и шлифов; гранулометрический, минералогический и химический анализы состава пород; исследование структуры пустотного пространства пород-коллекторов методами оптической электронной микроскопии. Изучены разрезы скважин, при бурении которых проводился полный отбор керна. В результате лабораторных исследований образцов керна получены данные об их вещественном составе и характере постседиментационных изменений.

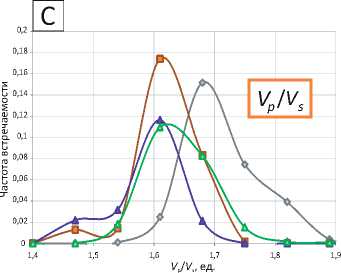

Петрофизические исследования включают расчет пористости и проницаемости отложений, в частности образцов пород до и после растворения галита из их порового пространства, а также съемку этих образцов методом компьютерной томографии. В комплексе с полученными результатами лабораторных исследований керна используются результаты интерпретации геофизических исследований скважин (РИГИС), в том числе методов широкополосного акустического и плотностного каротажа. Это позволяет подтвердить предположение о разделении свойств пород-коллекторов и неколлекторов, а также их засолоненных разностей в полях упругих параметров — отношения скорости продольных и поперечных волн ( V p V . ) и акустического импеданса ( V з . Р, V ;. р), а также дает возможность дальнейшего прогноза зон засолонения пород с использованием данных сейсморазведки.

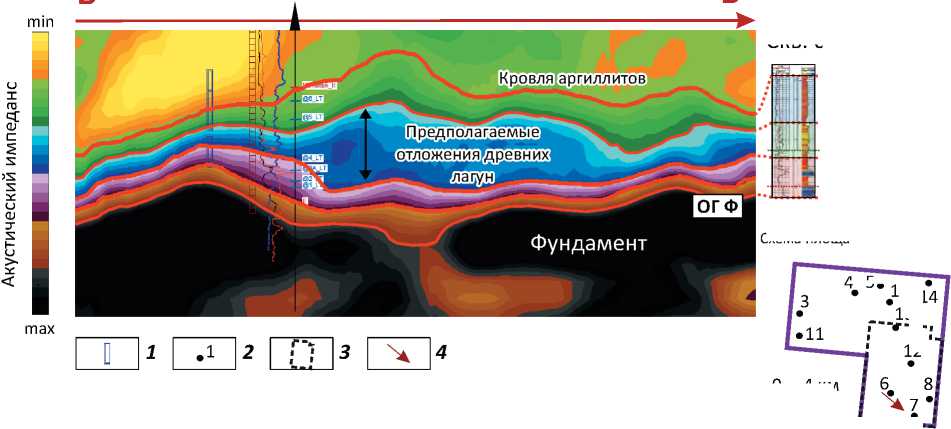

Геофизические исследования включают интерпретацию сейсмических данных МОГТ-3D, расчет кубов акустических и синхронных инверсий, динамический анализ сейсмических данных, что в комплексе со всеми результатами работ обеспечивает непосредственный прогноз зон засолонения ниж-ненепских пород в пространстве.

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Схема района исследований с наложенными изопахитами нижневендских пород

Fig. 1. Location map of the study area with superimposed isopachs of Lower Vendian rocks

1 — площадь исследования с нанесенными точками скважин; 2 — изопахита нижненепских отложений, м; 3 — зона отсутствия нижневендских отложений [2]; 4 — граница тектонических структур; 5 — региональные сейсмопрофили;

6 — линия схематического разреза

1 — study area with well sites shown; 2 — isopach of Bizhnenepsky deposits, m; 3 — zone of Lower Vendian deposits absence [2]; 4 — boundary of tectonic feature; 5 — regional seismic line; 6 — line of schematic cross-section

Литологические исследования

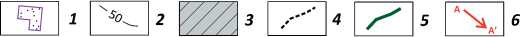

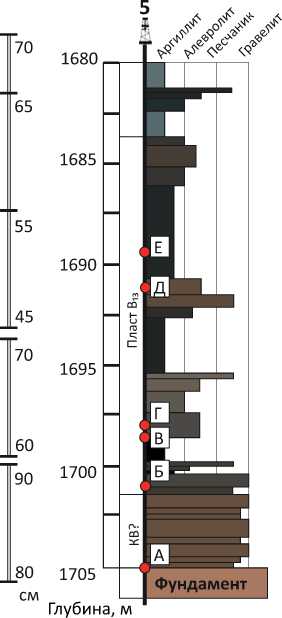

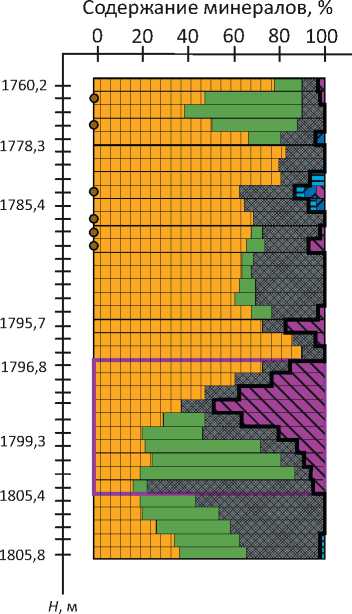

Нижненепская подсвита, изученная по керну скважин 1, 3, 4, 5 и 6, описана с применением анализа цикличности в масштабе 1:20 [3]. Это позволило рассмотреть элементарные циклиты толщиной от 0,2 м, затем выделить циклопачки толщиной 3–10 м и в них проанализировать распределение эвапоритов. Характерные последовательности циклопачек (ЦП) группируются в толщи — базальную, среднюю и верхнюю, толщина которых варьирует от 3 до 25 м (рис. 2).

В данном случае это циклиты высшего порядка, в составе и строении которых отражены этапы седиментации раннего венда — начальный, средний и поздний соответственно. Реконструкция обстановок осадконакопления основана на выделении генетических типов отложений по комплексу литологических признаков, типу породных последовательностей [4, 5] с учетом региональных палеогеографических построений [2, 6].

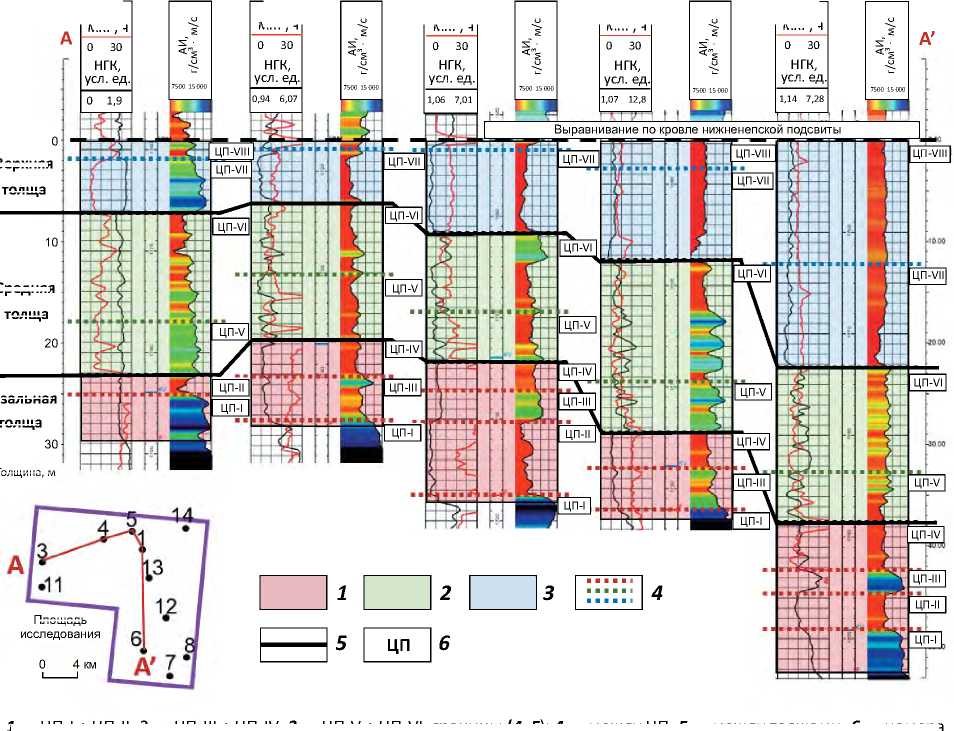

Начальный этап на площади исследования ознаменовался накоплением в низах базальной толщи красноцветного песчано-глинистого делювия (ЦП-I, глубина залегания 1715–1800 м) и пестроцветного дресвяно-глинисто-песчаного коллювия (ЦП-II, глубина залегания 1710–1795 м) суммарной толщиной до 15 м. Эти осадочные отложения залегают с угловым и стратиграфическим несогласием на породах кристаллического фундамента (рис. 3 А). Из результатов описания керна и шлифов следует, что терригенные породы ЦП-I и ЦП-II характери- зуются массивной и линзовидной (см. рис. 3 B, C), иногда слоистой текстурой, а также следами оползания. Среди образцов преобладают преимущественно слабосцементированные породы, главным образом мезомиктовые песчаники (по классификации Шванова В.Н., 1987), средне-крупнозернистые, гравелитистые, с ангидрит-карбонатным поровым цементом, с различным содержанием глинистого материала и в разной степени засолоненные и до-ломитизированные. Это плохо сортированные обломочные породы, зерна кварца в которых имеют удлиненную и изометричную, полуугловатую, по-луокатанную форму.

Эти породы отличаются выдержанностью по площади. Из-за значительного содержания глинистых частиц (по результатам определения минерального состава пород методом рентгенофазового анализа до 75–80 %) и акцессорных минералов, таких как монацит, базальные породы отчетливо выделяются на кривых гамма-каротажа аномально высокой радиоактивностью, что позволяет использовать их в качестве маркирующего литотипа при проведении межскважинной корреляции [7].

Выше по разрезу толщи песчаники и алевролиты слагают ЦП-III и ЦП-IV (глубины залегания 1700–1795 и 1705–1790 м соответственно). Эти породы согласно залегают на подстилающих отложениях, среди них наблюдаются разности пестроцветные, ангидритизированные приливной зоны и коричневые флювиального и мелководно-морского генезиса. Верхняя часть ЦП-IV (см. рис. 3 D) в сква-

Рис. 2. Цикличное строение нижневендских пород в разрезах скважин 3, 4, 5, 1, 6

Fig. 2. Cyclic structure of Lower Vendian rocks in 3, 4, 5, 1, 6 well columns

Скв. 3

Скв. 4

Скв. 5

Скв. 1

Скв. 6

ГК, мкР/ч

ГК, мкР/ч

ГК, мкР/ч

ГК, мкР/ч

ГК, мкР/ч

усл. ед усл. ед.

1,14 7,28

толща толща толща

Площадь исследования

1 — ЦП-I + ЦП-II; 2 — ЦП-III + ЦП-IV; 3 — ЦП-V + ЦП-VI; границы ( 4 , 5 ): 4 — между ЦП, 5 — между толщами; 6 — номера выделенных циклопачек

1 — ЦП-I + ЦП-II; 2 — ЦП-III + ЦП-IV; 3 — ЦП-V + ЦП-VI; boundaries ( 4 , 5 ): 4 — between ЦП (cycle members), 5 — between sequences; 6 — numbers of cycle members identified

Верхняя

Средняя

Базальная

Толщина, м

жинах 1, 4, 5 представлена косослоистыми кварце-во-граувакковыми песчаниками с ангидрит-карбо-натным базально-поровым цементом. В основании элементарных циклитов они крупнозернистые, гра-велитистые, выше — средне-мелкозернистые, с разнонаправленной слоистостью. В кровле толщи песчаники слабосцементированы порово-пленочным железисто-глинистым и эвапоритово-карбонат-ным цементом. Слабая сортировка и форма зерен кварца схожи с представленными в подстилающих породах ЦП-I и ЦП-II. К юго-востоку, в скв. 6, через 0,2–0,3 м вскрыто чередование пестроцветных ритмитов алевролитово-песчаных, глинисто-алевролитовых, алевролитово-глинистых приливной полосы. Таким образом, на рассмотренном этапе, завершившемся трансгрессией моря, проявились признаки аридизации климата и сформировались мелководные песчаные тела коллекторов, содержащие на юго-востоке площади скопления УВ.

Гранулометрический состав обломочных пород определялся ситовым методом с использованием набора из 11 сит: 1,6; 1; 0,63; 0,5; 0,42; 0,315; 0,25; 0,125; 0,1; 0,71 и 0,063 мм. В работе использовалась широко распространенная в нефтяной геологии классификация терригенных пород по размерности зерен (обломков), основанная на десятичной метрической системе [8]. Гранулометрия обломочных пород ЦП-II – ЦП-IV описывается логнормальным распределением. Наибольшее количество обломочных зерен (более 50 %) оказалось сосредоточено во фракциях более 1,6 и 1–0,5 мм. Таким образом, базальная толща образована гравелитами и крупнозернистыми песчаниками с цементом, который представлен материалом алевритовой и пелитовой размерности (до 40 % объема породы). Таким же материалом сложены отдельные пропластки и линзы, наблюдаемые в шлифах.

Средний этап характеризовался продолжением литофациальной дифференциации, проявившейся в конце предшествующего времени. Средняя толща (ЦП-V, ЦП-VI) суммарной толщиной до 20 м залегает на подстилающих базальных породах на

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3. Строение нижненепских отложений скв. 5

Fig. 3. Structure of Nizhnenepsky deposits, Well 5

Верх

Алевритово-глинистые породы

0 см

0 см

Песчаные породы

Песчаные породы

Базальные породы

0 см

Низ

Алевритово-глинистые породы

Породы фундамента / пласт В₁₃?

глубине от 1690 до 1785 м по неровной границе со следами эрозионного вреза. В скв. 3 темноцветная грубообломочно-песчаная ЦП-V (5 м) флювиаль-ных отложений, разгружавшихся в приливной зоне, сменяется вверх по разрезу пестрыми глинисто-алевритово-песчаными породами ЦП-VI (10 м), их элементарные циклиты образованы чередованием отложений приливной полосы и мелководья. В скважинах 1, 4, 5, 6 мелководные песчаники ЦП-V и песчаники зон дюн и мелководья ЦП-VI засоло-нены, доломитизированы и содержат пленочный битумный цемент. Алевритово-гравелитисто-пес-чаная ЦП-VI (7 м) накапливалась в условиях переменных обстановок зоны дюн и мелководья, перекрыта коричневыми сульфатизированными и галитизированными алевролитами себхи.

Породы ЦП-V характеризуются преобладанием хорошо развитой разнонаправленной косой и линзовидной слоистости, прекрасно выраженной не только в песчаниках, но также в алевролитах и алевритовых глинах (см. рис. 3 E). В составе преобладают мезомиктовые песчаники с нормальным симметричным и логнормальным распределением песчаных фракций. При этом наибольшее содержание частиц песчаной размерности фиксируется во фракции 0,25–0,125 мм. Поровый цемент песчаников представлен частицами мелкоалевритовой и пелитовой размерности, содержание которых редко превышает 10 %. С уменьшением размерности песчаных зерен улучшается степень их окатаности и сортированность породы. В верхней части толщи, в полевошпатово-кварцевых граувакковых песчаниках ЦП-VI (рис. 3 F) появляются прослои крупнозернистых и гравелитистых песчаников, толщина которых не превышает 0,3 м.

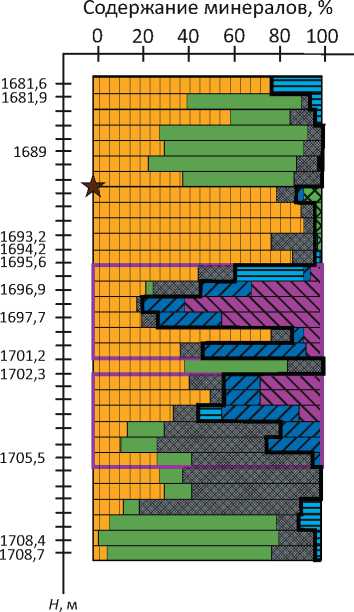

В центральном секторе площади характер разреза в интервале средней толщи существенно иной. В разрезе скв. 5 фиксируется преобладание разнозернистых песчаных пород, включающих линзы доломитов и ангидритов (рис. 4), а также линзы, сложенные мелкозернистым песчаным материалом. Все это свидетельствует о приближении к береговой линии и источнику сноса терригенного материала.

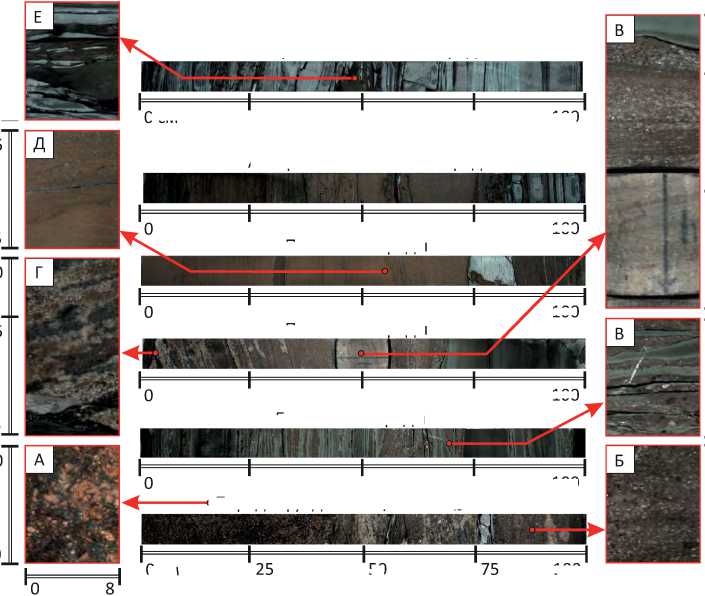

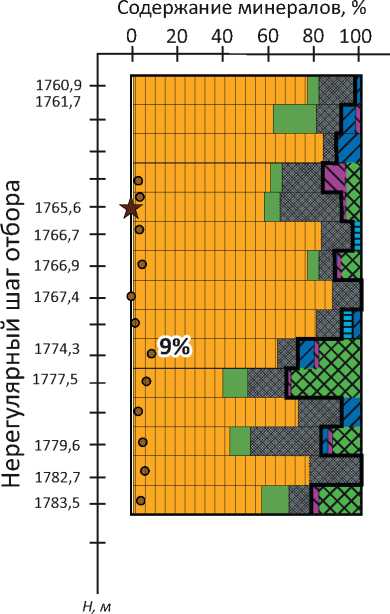

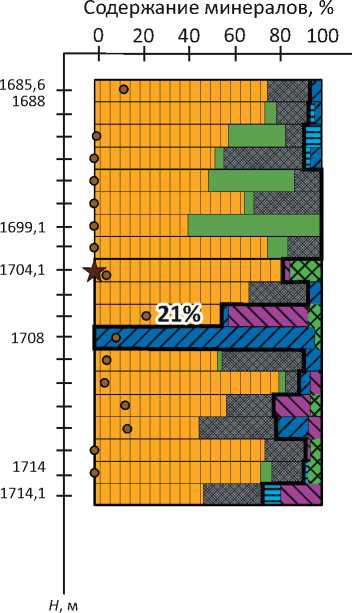

Детальное описание керна, исследование шлифов, а также изучение методами рентгенодифрактометрического и электронно-микроскопического анализа показало, что породы ЦП-V и ЦП-VI в скважинах 1, 4, 6 также содержат линзы доломитов и ангидритов, иногда с включениями доломитовых известняков и мергелей. Преобладает доломит, которым нацело сложены отдельные пропластки. Он также присутствует в виде цемента в линзах и прослоях песчаников. В отдельных образцах его содержание превышает 90 % (рис. 5). Сохранившиеся текстурные и структурные признаки позволяют предположить, что он замещает карбонатные кальцитовые пленки, выделенные цианобактериями в процессе формирования микробиальных построек. В отдельных прослоях с доломитом ассоциируют гипс и ангидрит, вместе с которыми в небольшом количестве нередко присутствует галит.

Рис. 4. Фотографии шлифов нижневендских осадочных отложений с различным проявлением минералов группы сульфатов (А) и минералов карбонатной группы (B)

Fig. 4. Photos of thin sections from Lower Vendian sedimentary deposits with different patterns of sulphate minerals (А) and carbonate minerals (B)

По результатам рентгенодифрактометрического анализа в составе средней толщи фиксируются три ассоциации, сложенные карбонатами и минеральными солями: кальцит-доломит-ангид-ритовая, доломит-ангидрит-кальцит-галитовая и кальцит-доломит-галитовая (см. рис. 5). К первой ассоциации принадлежат породы ЦП-V, ко второй — ЦП-VI. Их разделяет маломощный прослой аргиллитов. Третья, кальцит-доломит-галитовая, ассоциация характерна для средне-мелкозернистых прикровельных песчаников ЦП-VI. Содержание галита и кальцита, которым заполнены поры в этих породах, достигает 15–20 %. В глинистых прослоях, подстилающих и перекрывающих песчаники, также присутствуют минералы солей сульфатной и хлоридной групп — гипс и галит. Их содержания, однако, не превышают 10 %.

Вполне вероятно, что описываемые отложения аккумулировались в небольшой лагуне, которая располагалась в береговой зоне мелководно-мор- ского бассейна. При испарении морской воды в осадок первым выпадал доломит, иногда вместе с кальцитом. Вслед за ними осаждались гипс и ангидрит. Эти последовательности согласуются с результатами работ по стадиальному анализу осаждения минеральных солей из насыщенных растворов ([8, 9] и др.).

Помимо отмеченных выше эвапоритов, в песчаниках нижненепской подсвиты присутствуют минеральные соли вторичного генезиса. Речь идет о галитовом цементе, который на отдельных участках почти полностью заполняет поровое пространство в песчаных породах. Как полагают многие исследователи, его образование было связано с перетоком рассолов из толщи усольских эвапоритов вниз по разрезу вендских отложений и раскристаллизацией этих рассолов в порах песчаников непской свиты [1, 10]. Вместе с галитом в составе цемента встречается сильвин.

Средний этап, продолжившийся трансгрессией с юго-востока и усилением аридизации климата, привел и к формированию глинистой покрышки в кровле средней толщи. По результатам определения минерального состава глинистой фракции горных пород методом полуколичественного рентгенофазового анализа глинистые разности представлены в породах преимущественно смешанослойными образованиями ряда хлорит – гидрослюда с примесью гидрослюдисто-монтмориллонитовых разностей (до 10 %).

Поздний этап накопления нижненепских осадочных толщ связан с дальнейшей трансгрессией моря и некоторым нивелированием обстановок седиментации. Циклопачки VII – VIII верхней толщи (глубина залегания от 1680 до 1760 м, толщина от 5 до 15 м) формировались в условиях чередования мелководных и преобладания приливных обстановок седиментации (см. рис. 3 G). Представлены они преимущественно мелкозернистыми аркозовыми песчаниками с карбонатно-глинистым поровым цементом. Песчаники преимущественно хорошо сортированы, зерна кварца изометричные, часто неправильной формы, с тонкими прерывистыми регенерационными каемками. Наибольшее содержание частиц алевритовой размерности фиксируется во фракции 0,05–0,01 мм (более 70 %).

В центральном секторе района исследований, по мере удаления от источника сноса терригенного материала (скв. 1), размеры песчаных частиц существенно уменьшаются, а облик гистограмм песчаных пород по всему разрезу нижненепской подсвиты становится более однообразным. На большинстве из них хорошо выражены два пика: меньший отвечает фракции 0,1–0,063 мм, больший — фракции 0,05–0,01 мм. При этом в образцах из песчаной пачки с ангидритами алевритовый и пелитовый материал практически отсутствует, что может указывать на многократную переработку и переотложение песчаного осадка. В скв. 6, расположенной значительно южнее, снова появляются

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 5. Горизонтальные столбчатые диаграммы минерального состава пород

Fig. 5. Bar charts of rock mineral composition

Скв. 3

Скв. 1

Скв. 5

Скв. 6

1 — кварц; 2 — полевые шпаты; 3 — глинистые минералы; 4 — пирит; 5 — кальцит; 6 — доломит; 7 — ангидрит; 8 — галит; 9 — анкерит; 10 — сидерит

1 — quartz; 2 — feldspar; 3 — argillaceous minerals; 4 — pyrite; 5 — calcite; 6 — dolomite; 7 — anhydrite; 8 — halite; 9 — ankerite; 10 — siderite гравелиты. В породах, в которых, помимо обломочного материала, присутствуют ангидрит и доломит, нередко снижено содержание частиц алевритовой и пелитовой размерности, что может свидетельствовать о сильной водной или ветровой динамике, проявившейся в этой части морского водоема.

Однако на западе их состав, по сравнению с циклопачками восточной части района, отличается большей песчанистостью, присутствием сульфати-зированных и доломитизированных гравелитов, дресвяно-гравелитистых прибрежных отложений. В верхней части толщи находятся ритмиты песчано-алевролитовые, перекрытые маломощными темноцветными пологонаклонными глинами межприливных осушек, со следами оползания и смятия, которые по неровной границе перекрыты карбонатно-сульфатно-терригенными породами верхне-непской подсвиты.

Среди исследованных скважин особое место занимает скв. 3. Она находится в западном секторе района работ на значительном удалении от других точек, где проводилось бурение. Выделяемые циклопачки в составе нижненепской подсвиты сложены преимущественно мелко-среднезернистыми полевошпатово-кварцевыми граувакковыми песчаниками с галитовым поровым цементом. Встречаются средне- и крупнозернистые разности. На гистограммах всех изученных образцов по разрезу подсвиты выделяется пик, отвечающий мелкоалевритовой фракции 0,05-0,01 мм, что может свидетельствовать о стабильности существовавших здесь условий седиментации.

Эволюция ранневендского седиментогенеза проходила в условиях эвстатических колебаний уровня мирового океана, аридизации климата и вероятных поэтапных структурных перестроек [2, 11, 12].

Минеральный состав песчаников в разрезе нижненепской подсвиты довольно изменчив. Он варьирует от олигомиктового и мезомиктового до грауваккового. Наибольшим распространением характеризуются кварцевые граувакки, к которым относятся многие мелкозернистые песчаники, среднезернистые разности с ангидритовым цементом, а также песчаные породы с доломитовым цементом. Довольно часто встречаются песчаники мезомик-тового состава. Кварцевые и аркозовые песчаники практически отсутствуют. Подобный состав песчаных пород свидетельствует о том, что основным источником обломочного материала на южном склоне Непского свода могли быть породы фундамента метаморфического и магматического происхождения.

Блоки фундамента, поднимавшиеся над уровнем моря и разделенные небольшими впадинами, до конца венда оставались основными источниками сноса терригенного материала. Самый крупный из этих выступов располагался в северо-западной периферии Непско-Ботуобинской антеклизы, на что указывают результаты интерпретации сейсмических данных 2D/3D. По мере заполнения впадин осадками и разрушения выступов фундамента происходило выравнивание древнего рельефа и постепенное расширение бассейна седиментации в сторону центральной части Сибирской платформы. С этим этапом развития региона было связано формирование вендского терригенного комплекса, а именно непской свиты и ее возрастных аналогов.

Мелководно-морской водоем, образовавшийся в раннем венде в южном секторе Непского свода, с течением времени трансформировался в лагуну с повышенной соленостью вод, что привело к накоплению сульфатно-карбонатных осадков, часто содержащих значительную примесь обломочного материала. Отложения тирского века отсутствуют в центральной части Непского свода, что, вероятно, связано с размывом в предданиловское время, на который указывает перерыв в осадконакоплении. Выше поверхности несогласия залегают глинистые известняки и доломиты, перекрытые карбонатными отложениями даниловского горизонта.

Петрофизические и геофизические исследования

Комплексирование методов ГГКп-НК и АК-НК позволяет одновременно учесть степень засо-лонения и определить коэффициент пористости непских пород. Применяемые методы ГИС и особенности петрофизического изучения засолонен-ных терригенных пород венда освещены в работах Ш.В. Мухидинова и В.С. Воробьева [1, 13]. Полученные результаты анализа минерального состава пород согласуются с данными РИГИС, подтверждая распределение засолоненных интервалов.

По имеющимся геолого-геофизическим данным, наиболее засолоненными интервалами ниж-ненепской подсвиты (содержание минералов эвапоритовой группы более 30 % общего состава образца) являются мезомиктовые средне-крупнозернистые песчаники средней толщи (ЦП-V) и полевошпатово-кварцевые граувакковые гравелити-стые песчаники базальной и средней толщ (ЦП-III, ЦП-V). В подстилающих и перекрывающих породах также присутствуют минералы сульфатной и хло-ридной групп, но их содержания не превышают 30 % и их толщины в разрезах скважин не столь выдержаны.

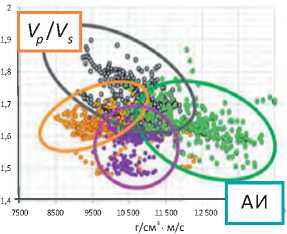

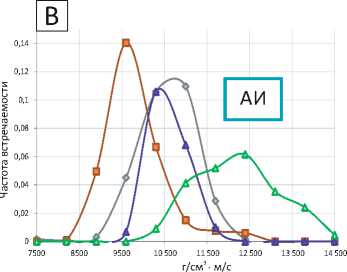

По результатам петрофизического моделирования выяснилось, что глинизация и засолонение по-разному влияют на упругие свойства пород. При возрастании роли глинистого цемента в коллекторе наблюдается увеличение отношения скорости продольных волн к поперечным ( V p V s ), снижение скорости продольных волн ( V p ) и акустического импеданса ( V p • р, АИ). Засолонение приводит к сокращению отношения V p / V s и увеличению скорости продольных волн и акустического импеданса (рис. 6 А). Данные закономерности получены по результатам проведенного петроупругого моделирования свойств пород и проявляются только при

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 6. Кросс-плот между V p · ρ — V p/ V s (А), график распределения плотности вероятности АИ (B) и V p/ V s (C) для выделенных типов нижненепских пород

Fig. 6. Crossplot of V p· ρ vs V p/ V s (А), diagram of AI probability density (B) and V p/ V s (C) for the identified Nizhnenepsky rock types

A

1 — коллектор; 2 — неколлектор; 3 — засолоненный коллектор; 4 — засолоненный неколлектор

1 — reservoir; 2 — non-reservoir; 3 — saline reservoir; 4 — saline non-reservoir

Рис. 7. Вертикальный срез по кубу акустического импеданса в районе скв. 6

Fig. 7. Vertical section of Acoustic Impedance volume in the vicinity of Well 6

Скв. 6

Б

Б

Скв. 6

Верхняя толща

Средняя толща

Базальная толща

4 км

1 — интервалы испытаний скважины; 2 — скважины; 3 — граница сейсмического 3D-куба; 4 — линия вертикального среза куба акустической инверсии

1 — well testing intervals; 2 — wells; 3 — outline of 3D seismic cube; 4 — slalom line of vertical section of Acoustic Inversion volume

Схема площади исследования

значительных масштабах засолонения отложений (засолонено не менее 30 % пустотного пространства общей пористости анализируемого интервала).

На рис. 6 приведены распределения плотности вероятности упругих параметров для выделенных в рамках интерпретации ГИС типов пород в интервале нижненепских отложений. Типы — коллектор и неколлектор — выделены по количественным критериям (таким как граничные значения пористости и проницаемости), а их засолоненные разности отличаются наличием эвапоритов в составе пород, фиксируемые по результатам лабораторных исследований керна скважин. Приведенные кросс-плоты значений упругих свойств нижненепских пород указывают на деление пород-коллекторов от других типов пород по АИ < 10 000 г/см3 · м/с (см. рис. 6 B). В области значений параметра VpV. характеристики пород-коллекторов схожи с характеристиками засолоненных коллекторов и засолоненных некол-лекторов (см. рис. 6 C).

Установленное разделение пород-коллекторов, неколлекторов и их засолоненных разностей в полях упругих свойств ( V p V s - V p • р, V . • р - V p • р) позволяет сделать вывод о возможности прогноза степени засолонения отложений и коллекторских свойств с использованием результатов синхронной инверсии сейсмических данных (рис. 7).

OIL AND GAS RESERVOIRS

Выводы

-

1. Хорошо развитая разнонаправленная косая и линзовидная слоистость, прекрасно выраженная как в песчаниках, так и в алевролитах и глинах, окрашенных в коричневые и желтые тона, с высоким содержанием минералов солей сульфатных и хлоридных групп может свидетельствовать об аридном климате, который господствовал в регионе в период накопления отложений нижнего венда. В то же время низкое содержание алевритовых и пелитовых частиц в песчаниках хорошей сортировки и окатанности указывает на многократное перемещение песчаного материала в пустынном ландшафте, мигрировавшего в составе барханов и дюн, вдоль морского побережья. В эпоху кратковременной морской трансгрессии, следствием которой стало появление небольших солеродных лагун, одна из таких дюн образовала себху, в конечном итоге заполнившую локальную структурную депрессию, к которой был приурочен этот изолированный мор-

- ской водоем. По-видимому, лишь одна из скважин (3), пробуренная в западном секторе района исследований, вскрыла обломочные отложения мелководно-морского генезиса. С течением времени на побережье морского бассейна образовались неширокие приливно-отливные площадки, где стали накапливаться тонкозернистые глинистые и алевритово-глинистые осадки с характерной для этих обстановок сигмоидной текстурой, которая напоминает косую слоистость.

-

2. Помимо эвапоритов, представленных совместно с доломитами и ангидритами, в районе исследований распространены вторично засоло-ненные породы, главным образом песчаники с га-литовым цементом. Их изучение в шлифах, а также результаты анализов минерального и гранулометрического состава позволили выявить особенности распределения соли в породах, а также уточнить прогноз развития засолоненных коллекторов на юго-западном склоне Непского свода.

Список литературы Литологический состав и обстановки накопления нижневендских отложений на юго-западном склоне Непского свода (Восточная Сибирь)

- Воробьев В.С., Чеканов И.В., Клиновая Я.С. Модель распространения терригенных коллекторов и засолоненных песчано-гравелитистых отложений в пределах месторождений центральной части Непского свода // Геология нефти и газа. – 2017. – № 3. – С. 47–60.

- Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 467 с.

- Вассоевич Н.Б. Избранные труды. Литология и нефтегазоносность. – М.: Наука, 1990. – 264 с.

- Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. – М.: Высшая школа, 1971. – 368 с.

- Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований. – М.: Наука, 1966. – 240 с.

- Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы. (Стратиграфия, история развития). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 148 с.

- Коновальцева Е.С. Вторичные процессы в породах коллекторах продуктивных отложений Ярактинского месторождения // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2010. – № 5. – C. 1–11.

- Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Корнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. – М.: Недра, 1991. – 290 с.

- McDonald G.J.F. Anhydrite-gypsum equilibrium relations // American Journal of Science. – 1953. – Т. 251. – С. 247–272. DOI: 10.2475/ajs.251.12.884.

- Анциферов А.С. Формирование нефтегазовых залежей и методика их поисков в южных районах Сибирской платформы // Геология нефти и газа. – 1976. – № 12. – С. 5–8.

- Гурова Т.И., Чернова Л.С., Потлова М.М. и др. Литология и условия формирования резервуаров нефти и газа Сибирской платформы. – М.: Недра, 1988. – 254 с.

- Карнюшина Е.Е., Коробова Н.И., Ступакова А.В., Сауткин Р.С. Этапы ранневендской седиментации на восточном склоне Байкитской антеклизы // Новые идеи в геологии нефти и газа — 2017: мат-лы международной научно-практической конференции (Москва, 25–26 мая, 2017 г.). – М., 2017. – С. 126–127.

- Мухидинов Ш.В., Воробьев В.С. Методические особенности петрофизического изучения засолоненных терригенных пород нефтегазовых месторождений Чонской группы // PROнефть. – 2017. – № 1. – С. 32–37.