Литологический состав неоплейстоценового аллювия на востоке европейской Субарктики России

Автор: Андреичева Л.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (283), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведено литологическое изучение аллювиальных отложений и выявлены особенности гранулометрического и минерального состава чирвинского (лихвинского), родионовского (шкловского), сулинского (микулинского) и бызовского (ленинградского) аллювия. Установлено изменение гранулометрического состава аллювиальных отложений, связанное с их фациальной принадлежностью. В разрезах ископаемого аллювия в основном наблюдается его русловая фация, а точнее отложения прирусловой отмели, в целом довольно хорошо сортированные. Минеральный состав тяжелой фракции аллювиальных отложений указывает на формирование его в основном за счет материала подстилающих тиллов, в ряде случаев - коренных пород Уральской и Тиманской горных систем, гряды Чернышева, а также пород близкого транзита, в значительной мере определивших особенности минеральных ассоциаций аллювия в отдельных разрезах, о чем убедительно свидетельствуют вариации содержаний эпидота, амфиболов, гранатов, пирита и сидерита.

Верхний неоплейстоцен, средний неоплейстоцен, аллювиальные отложения, межледниковье, гранулометрический состав, минеральный состав, литология

Короткий адрес: https://sciup.org/149129324

IDR: 149129324 | УДК: 551.435.138:551.793(470.1) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-7-28-33

Текст научной статьи Литологический состав неоплейстоценового аллювия на востоке европейской Субарктики России

Аллювий является важным элементом при палеогеографических реконструкциях и геологической корреляции и одним из основных генетических типов континентального осадочного комплекса четвертичных отложений. Однако планомерно и целенаправленно аллювиальные отложения на востоке Европейской Субарктики России не изучались. На исследованной территории аллювий имеет широкое распространение, слагая как современные речные террасы, так и межледниковые горизонты неоплейстоцена. Цель наших исследований состояла в выявлении закономерностей изменения гранулометрического и минерального состава аллювиальных отложений и возможности их использования при фациально-генетическом анализе неоплейстоценового аллювия на основе комплекса выделенных признаков фациальных типов современного аллювия в долине р. Вычегды [3]. Вещественный состав аллювия изучался для установления местоположений геологических объектов, за счет обломочного материала которых он формиро- 28

вался. Кроме того, предполагалось выяснить возможность стратиграфического расчленения аллювиальных отложений на основе использования литологических данных. Помимо чисто теоретического интереса исследование аллювия имеет важное прикладное значение, поскольку с ним связаны месторождения различных полезных ископаемых, источники стройматериалов, вод, россыпей ценных минералов.

Объектом исследования являлись межледниковые аллювиальные отложения среднего и верхнего неоплейстоцена на Европейском Северо-Востоке России. Поскольку в основе фациально-генетических исследований лежит структурно-текстурный анализ, в процессе работы изучались главным образом береговые отложения, где на дневную поверхность выходят отложения не древнее среднепозднеплейстоценовых. Мощность аллювиальных осадков в обнажениях различна: от первых метров до нескольких десятков метров.

Поскольку формирование аллювиальных отложений связано с гидродинамическими условиями седи- ментации, составом размываемых пород и дальностью транспортировки обломочного материала, данные отложения характеризуются значительным разнообразием гранулометрического состава. Исследованиями Е. В. Шанцера [16], Ю. А. Лаврушина [9] и других авторов установлено, что соотношение фаций в строении аллювиальной толщи в значительной степени определяется климатом. Общим для аллювиальных отложений рассматриваемой территории, большая часть которой находится в субарктической зоне, является то, что разрезы ископаемого аллювия сложены в основном довольно хорошо сортированными отложениями прирусловой отмели фации русла. Преобладание руслового аллювия в строении аллювиальных свит рек Енисея, Индигирки и их притоков отмечалось и Ю. А. Лаврушиным [9], который связывает эту особенность с нехарактерностью для рек субарктической зоны резко выраженных паводков и половодий.

Методы исследования

Во время полевых работ в береговых обнажениях проводились послойное описание и отбор образцов для литологического анализа. Особое внимание уделялось седиментологическим признакам: условиям залегания пород, характеру контактов между отложениями разных генетических типов, текстурному анализу. Текстурные особенности аллювия исследовались с учетом представлений по текстурному анализу Л. Н. Ботвинкиной [6, 7], Г.-Э. Рейнека и И. Б. Сингха

[12]; Р. К. Селли [13]; «Обстановок осадконакопления...» [10]; Sam, Jr. Boggs [16]. Для получения структурной характеристики и выделения фациальных типов аллювия был изучен гранулометрический состав. Гранулометрический анализ выполнен с применением ситового и пипеточного методов [8]. Результаты анализа интерпретировались с помощью гистограмм и кумулятивных кривых, для всех образцов были посчитаны средние диаметры зерен (dср) и коэффициенты сортировки (Sс). Коэффициент сортировки осадков выражен через нормированную энтропию [5], которая изменяется от нуля до единицы и растет в направлении увеличения сортированности: при наихудшей сортировке Sс = 0, для однофракционных отложений Sс = 1. Минеральный состав мелкозема аллювиальных отложений определялся в мелкопесчаной фракции (0.25—0.1 мм), доступной для изучения и достаточно представительной по весу и набору тяжелых минералов. В ряде случаев возможность проведения минералогического анализа ограничивалась незначительным содержанием в аллювии пойменной фации материала мелкопесчаной размерности.

Результаты исследований и их обсуждение

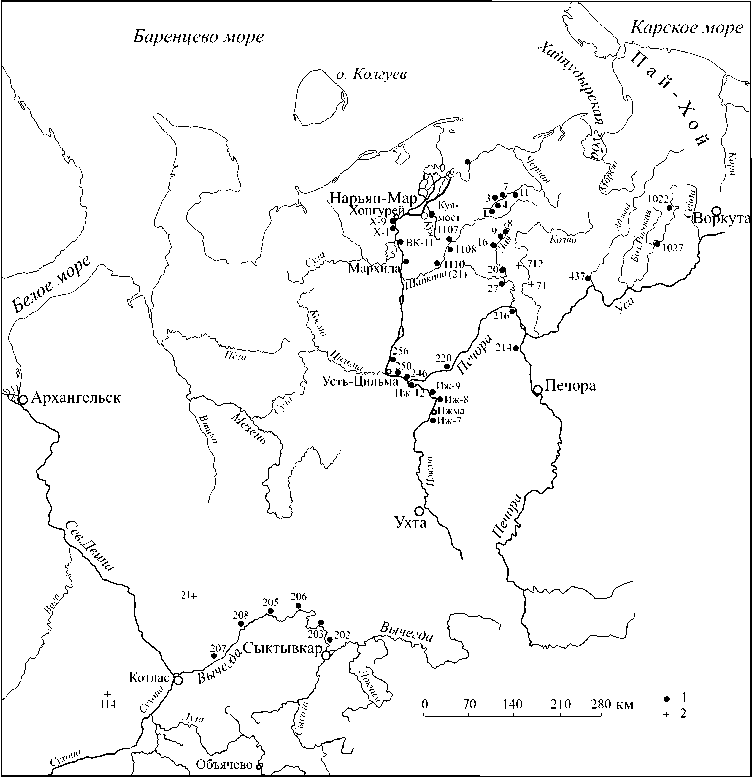

В процессе полевых работ на Европейском Северо-Востоке России аллювиальные отложения были изучены в многочисленных береговых обнажениях и скважинах (рис. 1). Комплексные детальные

аллювиальные отложения: 1 обнажения; 2 — скважины

Рис. 1. Схема расположения обнажений и скважин, вскрывших

—

Fig. 1. Locations of outcrops and boreholes that drilled alluvial deposits: 1 — outcrops, 2 — boreholes

литолого-стратиграфические исследования позволили выделить в разрезах аллювий среднего и верхнего неоплейстоцена. В среднем неоплейстоцене межледниковые горизонты сложены чирвинскими (лихвин-скими) и родионовскими (шкловскими) аллювиальными отложениями, в верхнем — сулинским (мику-линским) и бызовским (ленинградским) аллювием.

Чирвинский (лихвинский) аллювий (Q^c)

Чирвинские отложения крайне редко выходят в береговых обнажениях. Они слагают основания разрезов, видимая мощность их не превышает 1—5 м. На большей части Европейского Севера России чирвинский межледниковый горизонт вскрыт скважинами. Аллювий, слагающий чирвинское межледниковье, приурочен к погребенным палеодолинам и заполняет эрозионные врезы в помусовских (окских) и более древних отложениях.

На территории исследований чирвинский аллювий представлен средне-хорошо сортированными песками: Sc = 0.39—0.79. Наилучшим образом сортированы мелкозернистые пески на Печоре и Ижме — Sc=0,54—0,79. Аллювий на р. Адзьве имеет самый крупный состав — dср=0,460 мм, что, вероятно, связано с фациальной принадлежностью песков, обусловленной гидродинамическими условиями седиментации. Кроме того, разнообразие гранулометрического состава теснейшим образом связано с составом размываемых пород и дальностью транспортировки обломочного материала. Так, наиболее грубый состав аллювия в восточной части региона — в долине р. Адзьвы — может быть связан с близостью гряды Чернышева и Уральской горной системы.

Минеральные ассоциации аллювия разного возраста в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе характеризуются определенным сходством минерального состава тяжелой фракции, в отличие от горных районов, где они резко меняются на площади в связи с разнообразием источников сноса и частой сменой их по долине реки. Обусловлено это тем, что на территории исследований основным материалом при формировании аллювия являлись тиллы и генетически связанные с ними отложения. И только там, где в качестве дополнительных источников питания выступали коренные породы гряды Чернышева, Урала и Тимана, особенности минеральных ассоциаций аллювиальных отложений в значительной степени сформированы под влиянием этих горных систем. В тяжелой фракции аллювия установлено преобладание минералов группы эпидота, гранатов и амфиболов. Подчиненное значение имеют ильменит, сидерит и пирит, хотя в ряде случаев они входят в ряд основной минеральной ассоциации. Второстепенную минеральную ассоциацию слагают лейкоксен, рутил, титанит, циркон, апатит, магнетит, значительно реже гематит и ставролит.

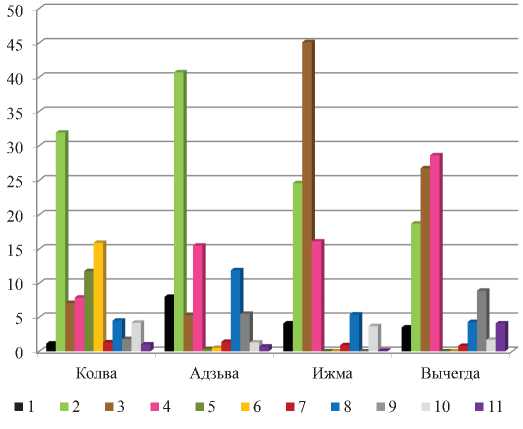

Минеральный состав чирвинского аллювия изучен лишь в нескольких разрезах: на р. Адзьве в обн. 437, в 10 км выше ее устья; в долине р. Колвы в скв. 712; в нижнем течении р. Ижмы в обн. 12 и на р. Вычегде в обн. 208-Слободчиково (рис. 2). Тяжелая фракция аллювия в обн. 437 (выход 0.65 %) характеризуется преобладанием эпидота (40.7 %) и гра- 30

Рис. 2. Минеральный состав тяжелой фракции чирвинского аллювия: 1 — ильменит, 2 — эпидот, 3 — амфибол, 4 — гранат, 5 — пирит, 6 — сидерит, 7 — циркон, 8 — группа титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен), 9 — группа метаморфических минералов (кианит, ставролит, силлиманит), 10 — апатит, 11 — пироксен

Fig. 2. Mineral composition of heavy fraction of Chirvinsky alluvium: 1 — ilmenite, 2 — epidote, 3 — amphibole, 4 — garnet, 5 — pyrite, 6 — siderite, 7 — zircon, 8 — group of titanium minerals (rutile, titanite, leucoxene), 9 — group of metamorphic minerals (kyanite, staurolite, sillimanite), 10 — apatite, 11 — pyroxene натов (15.5 %), на ильменит приходится 8 %, количество амфиболов понижено (5.3 %). До 11.5 % повышены содержания титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен), 5.5 % составляют метаморфогенные минералы (кианит, ставролит и силлиманит). Тяжелые минералы в аллювии скв. 712, содержание которых составляет 0.28 %, образуют пирит (11.8 %)-сидерит (15.9 %)-эпидотовую (31.9 %) ассоциацию, на амфибол приходится всего 7.1 %. На р. Ижме в обн. 12 выход тяжелой фракции самый высокий — 0.98 %, сложена она гранат (16.1 %)-эпидот (24.6 %)-амфиболо-вой (45.1 %) минеральной ассоциацией. В обн. 208 тяжелых минералов содержится 0.69 % и составляют они эпидот (18.7 %)-амфибол (26.7 %)-гранато-вую (28.6 %) минеральную ассоциацию. Отмечается повышенная концентрация метаморфогенных минералов (8.9 %), обусловленная высокой долей кианита (6.3 %). Высокие содержания амфиболов и гранатов в долинах Ижмы и Вычегды, вероятно, обусловлены формированием аллювиальных отложений за счет материала помусовского тилла, образование которого здесь связано с Фенноскандинавией. Для аллювия северо-востока региона характерны повышенные содержания эпидота и пониженные концентрации амфиболов и гранатов в сравнении с более южным и центральным районами Тимано-Печоро-Вычегодского региона. Не имея данных о составе подстилающего помусовского тилла в этом районе, можно предположить, что существенное влияние на формирование минерального состава чирвинского аллювия оказывали породы близкого транзита — пермские терригенные отложения, широко развитые к востоку (в бассейнах рек Бол. Роговой и Сейды), тяжелая фракция ко- торых на 60 % состоит из минералов группы эпидота-цоизита [15], и уральские породы, для которых также типичен эпидот — минерал Северо-Восточной питающей провинции. В долине Колвы резко повышены содержания пирита и сидерита, что, возможно, связано с возросшей ролью в процессе осадконакопления пород верхнего триаса, обогащенных сидеритом и сидеритовыми стяжениями.

Родионовский (шкловский) аллювий (QH3r)

Аллювий представлен преимущественно мелко-и среднезернистыми (dср = 0.071—0.368 мм) хорошо сортированными песками (Sc = 0.52—0.82). Степень сортированности алевритов пойменной фации ниже и составляет 0.35—0.52, средний диаметр колеблется от 0.030 до 0.071 мм. Наиболее грубым составом определяется родионовский аллювий бассейнов рек Адзьвы и Ижмы (dср =0.368—0.306 мм), а самым тонким — аллювий рек Шапкиной, Лаи и Колвы. На Ижме крупность аллювия обусловлена близким расположением Тимана, а на Адзьве, как уже отмечалось — близостью Урала и гряды Чернышева. В условиях высокоширотного седиментогенеза для аллювия обычно характерна более низкая степень сортированности мелкозема [14]. При сопоставлении гранулометрического состава аллювия в разрезах северных и южных районов территории исследований никаких закономерностей в сортировке материала в меридиональном направлении не установлено. Напротив, в обн. Хонгурей-1 — на крайнем севере региона на нижней Печоре — аллювий оказался наиболее хорошо сортированным — Se = 0,82. Аллювиальные отложения в пределах региона характеризуются схожей степенью сортированности мелкозема.

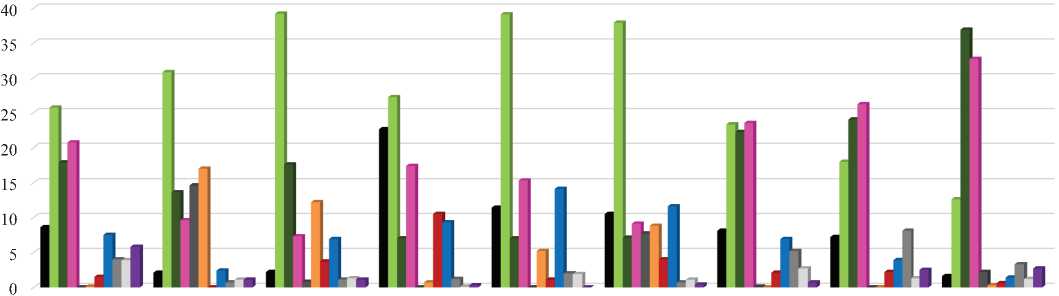

На основной части Европейского Севера России выход тяжелой фракции в родионовском аллювии составляет 0.52—0.70 %, возрастая в южных районах. На севере в составе тяжелых минералов повышены содержания эпидота до 39.2 % и амфибола до 17.9 %, а в обн. Хонгурей-1 гранат составляет 20.7 % (рис. 3). В долине р. Черной тяжелая фракция, кроме того, обогащена минералами, отсутствующими в аллювиальных отложениях юга и востока региона — пиритом (14.6 %) и сидеритом (17 %), а в бассейне Шапкиной — сидеритом (12.2 %). В отдельных разрезах (обн. 214-Акись)

отмечаются аномально высокие концентрации ильменита (22.6 %) и циркона (10.5 %), связанные, возможно, с тонким гранулометрическим составом исследованных осадков. На востоке региона в тяжелой фракции аллювия доминирует эпидот (37.9—39.1 %), отмечаются повышенные содержания ильменита, что, вероятно, обусловлено образованием аллювия за счет размыва подстилающего печорского тилла, обогащенного этими минералами. На всей территории Тимано-Печоро-Вычегодского региона формирование этого тилла связано с Северо-Восточной терригенно-минералогической провинцией [2, 4]. Кроме того, в восточных районах источником повышенных концентраций ильменита, а также лейкоксена в аллювии могли являться метапелиты Париквасьшорского блока Полярного Урала. На юге региона в родионовском аллювии существенны содержания тяжелых минералов — 1.19—1.68 %. Тяжелая фракция сложена эпидот (18 %)-гранат (27.5 %)-амфиболовой (27.7 %) минеральной ассоциацией с повышенными содержаниями ильменита (7.2—8.1 %) и метаморфогенных минералов (5.2—8.1 %). Состав тяжелых минералов аллювия из скважины 114, расположенной в бассейне р. Уфтюги в 90 км к западу от г. Великий Устюг, кардинально иной: резко преобладают амфиболы (36.9 %) и гранаты (32.7 %), эпидот содержится в небольшом количестве — 12.6 %. Скорее всего, образование горкинско-го (родионовского) аллювия здесь также происходило в результате размыва вологодского (печорского) тилла, который западнее Северной Двины формировался под влиянием Фенноскандинавского центра оледенения [11, 1]. Типичными минералами пород в нем являются амфиболы и гранаты.

Сулинский (микулинский) аллювий (QIII1S)

Аллювиальные отложения сулинского горизонта в центральной части Печорской низменности хорошо сортированы (Se = 0.55—0.60) и сложены мелкозернистыми песками со средним диаметром dср = 0.112— 0.191 мм. В нижнем течении р. Печоры (обнажения Хонгурей и Вастьянский Конь) и в долине р. Куи сулинский аллювий сложен тонко- и мелкозернистыми песками, средний диаметр которых составляет 0.087— 134 мм. На крайнем севере региона, как и в родионовском аллювии, степень сортированности аллювия су-

Хонгурей

Черная Шапкина

Акись

Адзьва Б. Роговая Ижма

Вычегда Уфтюга

Рис. 3. Минеральный состав тяжелой фракции родионовского аллювия. Усл. обозначения — на рис. 2

Fig. 3. Mineral composition of heavy fraction of Rodionovsky alluvium. Legend — for Fig.2

щественно выше — Sc = 0.60—0.82. На юге региона — в долине Ижмы — аллювий представлен среднезернистым песком (dcр = 0.390 мм) с самой низкой на территории исследований степенью сортированности материала (Sc = 0.43).

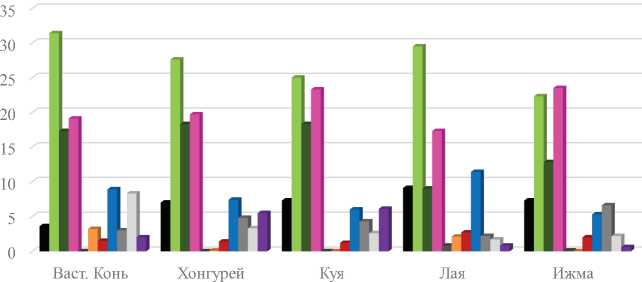

Минеральный состав тяжелой фракции сулинско-го аллювия приведен на рис. 4. В низовье Печоры (в обнажениях Вастьянский Конь и Хонгурей) и в нижнем течении р. Куи аллювий содержит 0.43—0.62 % тяжелых минералов, которые слагают сходные минеральные ассоциации с преобладанием эпидота (25—31.4 %), гранатов (19.1—23.3 %) и амфиболов (17.3—18.3 %). Содержание титановых минералов составляет 6—8.9 %, метаморфогенных — 3—4,8 %. В обн. Вастьянский Конь отмечается аномально высокое содержание апа-

Рис. 4. Минеральный состав тяжелой фракции сулинского аллювия. Усл. обозначения — на рис. 2

Fig. 4. Mineral composition of heavy fraction of Sulinsky alluvium. Legend — for Fig. 2

тита — 8.3 %. В центре Печорской низменности, в долине р. Лаи, средний минеральный состав сулинского аллювия изучен в нескольких разрезах. Тяжелая фракция, средний выход которой в русловом аллювии составляет 0.68 %, характеризуется гранат (17.3 %)-эпи-дотовой (29.5 %) минеральной ассоциацией с почти равными повышенными концентрациями амфиболов и ильменита — 9 и 9.1 %. Титановые минералы составляют в среднем 11.4 %, в отдельных пробах их количество достигает 15.4 % за счет высоких содержаний лейкоксена. В долине р. Ижмы выход тяжелой фракции в сулинском аллювии составляет 0.59 %, и сложена она амфибол (12.8 %)-эпидот (22.3 %)-гранатовой (23.5 %) минеральной ассоциацией с несколько повышенными содержаниями ильменита (7.3 %), метаморфогенных (6.6 %) и титановых (5.3 %) минералов.

Бызовской (ленинградский) аллювий (Q|||3bz)

Аллювиальные отложения представлены фациями русла и поймы и сложены желтовато-бурыми алевритами и мелкозернистыми песками с тонкой горизонтальной и субгоризонтальной слоистостью. В долине р. Черной аллювий представлен русловой фацией — хорошо сортированными крупными алевритами (Sc = 0.81), и пойменными менее сортированными осадками (Sc = 0.44) со средним диаметром dcр = 0.056 мм. В бассейне р. Шапкиной средний диаметр зерен составляет 0.098 мм и отложения чуть менее сортированы (Sc = 0.45). На р. Лае русло- 32

вой аллювий, представленный мелкозернистым песком с dcр = 0.131 мм, имеет самую высокую степень сортировки — Sc = 0.86. Бызовской аллювий на юге региона (в долинах рек Вычегды и Пинеги) сложен хорошо сортированными мелкозернистыми песками с коэффициентами сортировки, равными соответственно 0.61 и 0.48.

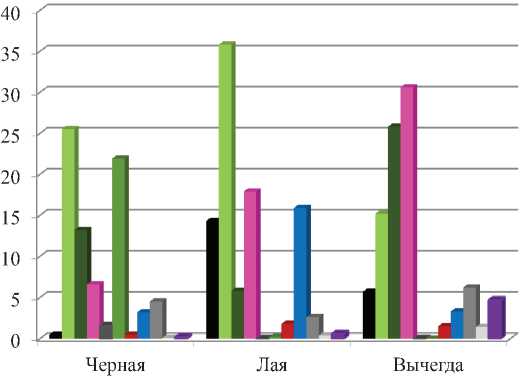

Минеральный состав бызовского аллювия изучен лишь на реках Черной, Лае и Вычегде (рис. 5). В долине р. Черной в пойменном аллювии установлен самый низкий выход тяжелой фракции — 0.34 %, представленной амфибол (13.2 %)-сидерит (21.9 %)-эпи-дотовой (25.5 %) минеральной ассоциацией. Выход тяжелой фракции в аллювии р. Лаи существенно выше — 1.04 %, сложена она ильменит (14.3 %)-гранат (17.9 %)-эпидотовой (35.8 %) минеральной ассоциацией с аномально высоким для территории исследований содержанием титановых минералов (15.9 %), в которой преобладает лейкоксен (9.8 %). Повышенное количество лейкоксена в долине р. Лаи фиксируется в средненеоплейстоценовых тиллах, а также в сулинском и лайском горизонтах верхнего неоплейстоцена. В бассейн Лаи этот минерал, вероятно, поступал из Канино-Тиманского региона, где широко развиты метаморфизованные образования рифея, а также различные кластогенные породы с высокоустойчивым минеральным комплексом. Самое высокое содержание тяжелой фракции установлено в аллювии на р. Вычегде — 1.73 %. Представлена она эпидот (15.2 %)-амфибол (25.8 %)-гранатовой (30.6 %) минеральной ассоциацией. Несколько повышено содержание минералов группы метаморфических, составляющих 6.2 %.

Рис. 5. Минеральный состав тяжелой фракции бызовского аллювия. Усл. обозначения — на рис. 2

Fig. 5. Mineral composition of heavy fraction of Bysovsky alluvium. Legend — for Fig. 2

Выводы

-

1. Изменчивость гранулометрического состава аллювия в разрезе обусловлена его фациальной принадлежностью, а на площади — гидродинамическим режимом реки, типом размываемых пород, характером рельефа и площадью водосбора.

-

2. Анализ особенностей минерального состава тяжелой фракции разновозрастного аллювия указывает на изменения минеральных ассоциаций по лате-рали. В первую очередь это обусловлено особенностями вещественного состава подстилающих леднико-

- вых отложений, связанными с разными питающими терригенно-минералогическими провинциями — Северо-Восточной и Северо-Западной. В ряде случаев большое участие при формировании минерального состава аллювия принимали коренные породы Урала, Тимана, гряды Чернышева, а также породы близкого транзита, о чем убедительно свидетельствуют вариации содержаний эпидота, ильменита, амфиболов, гранатов, пирита и сидерита.

-

3. Стратиграфическое расчленение аллювиальных отложений на основе использования литологических данных не представляется возможным.

Работа выполнена в рамках темы НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7и при частичной поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН № 18-5-5-50.

Список литературы Литологический состав неоплейстоценового аллювия на востоке европейской Субарктики России

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 323 с.

- Андреичева Л. Н. Литология верхнесреднеплейстоценовых тиллов на крайнем северо-востоке Европейской России // Литология и полезные ископаемые. 2012. № 3. С. 285-297.

- Андреичева Л. Н., Буравская М. Н. Фациальное расчленение голоценового аллювия на средней Вычегде // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2011. № 3 (7). С. 59-63.

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Буравская М. Н., Голубева Ю. В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. М.: ГЕОС, 2015. 224 с.

- Белкин В. И., Рязанов И. В. Понятие и меры гранулометрической сортированости и однородности // Тезисы V Коми республ. науч. молод. конф. Сыктывкар, 1972. С. 184-185.