Литология и органическое вещество нижнедевонских отложений

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127967

IDR: 149127967

Текст статьи Литология и органическое вещество нижнедевонских отложений

Целью работы было выяснение характеристик органического вещества пород высоких стадий катагенетической преобразованности из нижнедевонских карбонатных толщ, представленных в обн. 240 на руч. Изрузьшор (гряда Чернышева) и в обн. 236 на реке Кожым (Приполярный Урал). Изучение степени катагенетической преобразованности карбонатных толщ представляет как научный интерес для познания палео-термобарической истории региона, так и практический — для переоценки прогнозных ресурсов УВ в надвиговых зонах. Фактический материал был предоставлен Т. В. Майдль и С. С. Клименко.

Обнажение 240 на ручье Изрузьшор находится в пределах Тальбейского блока, вблизи Роговского поднятия Косью-Роговской впадины. Обнажение 236 на реке Кожым относится к Обеизской антиклинали Кожымского поперечного поднятия. Оно расположено на левом берегу реки, в 1.5 км ниже устья р. Сывъю.

Разрез нижнедевонских отложений в обн. 240 на руч.Изрузьшор представлен глинистыми известняками, доломитами с редкими прослоями аргиллитов. Породы данного обнажения включают довольно большое количество органических остатков — остракод, брахиопод, строматолитов, встречаются небольшие колонии строматопорат. Разрез отложений на р.Кожым сложен аналогичными породами, но он меньше по мощности.

Исследования проводились с целью выявления особенностей литологического состава пород, катагенетической специфики рассеянного органического вещества в породах нижнедевонских отложений гряды Чернышева (разрез обн. 240 на руч. Изрузьшор) и надвиговой зоны Урала (разрез обн. 236 на р.Кожым).

К нефтематеринским породам (НМП) относятся карбонатные, глинис-то-карбонатные, кремнистые, кремни-сто-глинисто-карбонатные и терригенные, в основном глинистые породы, содержание органического углерода в которых превышает 0.1 %.

В карбонатных породах обн. 240 на ручье Изрузьшор (гряда Чернышева)

содержание органического углерода (Сорг) варьирует от 0.005 до 0.5 %. Четкой зависимости содержания Сорг от количества нерастворимого остатка в породе не наблюдается.

На основании классификации Б. Тиссо, Д. Вельте (Тиссо, Вельте, 1981), в этом разрезе по содержанию Соргвыде-ляются три группы НМП: средние (Сорг > 0.5 %), бедные (Сорг 0.5—0.2 %) и очень бедные (Сорг < 0.2 %)

К первой группе НМП относятся образцы 240/266 и 240/267, ко второй группе относятся образцы под номерами 240/251, 240/257, 240/262, 240/264, 240/273 и 240/286, к третьей группе относятся все остальные образцы.

Содержание хлороформенного би-тумоида (ХБА) в исследованных образцах изменяется от 0.0001 до 0.01 %. Значения битумоидного коэффициента ( β ΧƂ), рассчитанные по отношению значений ХБА к Сорг, показали, что в изученных образцах встречаются как автохтонные, так и аллохтонные битумоиды. Для последних характерно повышенное значение данного показателя.

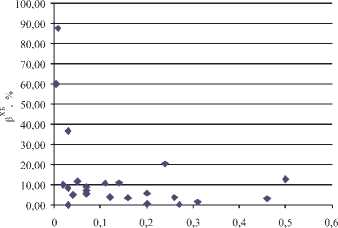

Как видно на рис. 1, прямой зависимости битуминозности пород от содержания Сорг здесь не наблюдается. Выявляется обратная закономерность: с уменьшением содержания Сорг растет величина β ΧƂ. В породах с содержанием Сорг менее 0.15 % величина β ΧƂ варьирует в пределах от 4.17 до 87.5 %, высокие значения этого показателя свидетельствуют только о миграционном, аллохтонном, характере битумоидов. В группе бедных НМП значения β ΧƂ из-

Рис. 1. Зависимость битумоидного коэффициента ( β ΧƂ) от содержания органического углерода (Сорг)

меняются в пределах от 0.44 до 20 %, в группе средних НМП от 3.26 до 13 %. Высокая аллохтонная битумонасыщен-ность пород подтверждается пиролитическими данными.

Количество свободных УВ (S1), сорбированных в породе и выделяющихся при температуре пиролиза (порядка 200 °С), достаточно высокое. Отношение количества свободных УВ к сумме свободных и образовавшихся вследствие разложения керогена (S1/S1 + S2) при высоких температурах пиролиза достигает величин 0.2—0.3. Наблюдается несоответствие величин индекса продуктивности (PI) и Тмах °С. Эти пиролитические показатели используются для определения зрелости керогена (Тиссо, Вельте, 1981; Дж.Хант, 1981; Тахмахчев, Тихомиров, Виноградова, 1989).

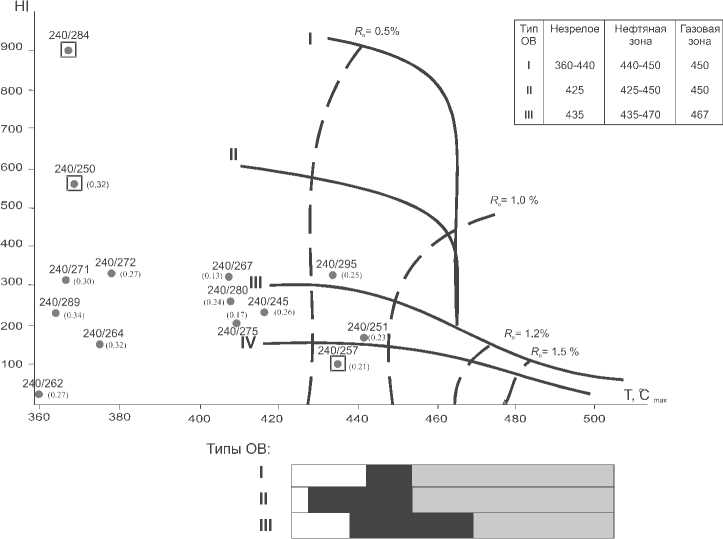

Незрелое ОВ характеризуется низкими значениями PI и Тмах. На диаграмме зависимости величины водородного индекса от Тмах (рис. 2) приведены также сведения по индексу продуктивности (PI). Как видно на рисунке, в области незрелого ОВ почти все исследованные образцы характеризуются высокими значениями индекса PI. Несоответствие отражает аллохтонный характер биту-моидов (показатель пиролитического метода S1 соответствует выходу биту-моидов при битуминологическом анализе) и смешанный тип ОВ, а также присутствие наряду с преобразованным значительного количества незрелого ОВ. В незрелом ОВ реализация углеводородного потенциала не начиналась.

Необходимым условием реализации нефтяного потенциала нефтематеринскими породами является достаточная степень их катагенетической преобразованности. Важными показателями степени термической зрелости ОВ пород, по мнению Б. Тиссо и Д. Вельте (Тиссо, Вельте, 1981) и Р. К. Мерилла (Merril, 1998), являются Тмах и так называемый индекс продуктивности PI. О протекании процессов нефтеобразова-ния в нижнедевонских отложениях можно судить по величинам битумоидного коэффициента ( β ΧƂ) и Тмах.

УСЛОВНЫ© обозначения: I | незрелое OB нефтяная зона

газовая зона

240/264 - номер образца; (0,32) - величина Р1; в - образцы с содержанием С„р, < 0,1 %

Рис. 2. Диаграмма зависимости величины водородного индекса (HI) от Тмах в породах из обн. 240 на руч. Изрузьшор

На диаграмме (рис. 2) видно, что часть образцов из нижнедевонских отложений гряды Чернышева попадает в область «нефтяного окна», т. е. они в геологическом развитии находились в па-леотермобарических условиях зоны нефтегенерации. Но генерация нефти проходила не повсеместно. Данный факт объясняется, прежде всего, распространением различных типов ОВ. Диаграмма зависимости величин водородного индекса позволяет определить не только степень преобразованности ОВ, но и его генетический тип. Как видно из этого рисунка, в породах разреза обн. 240 на руч. Изрузьшор встречается гумусовое (IV и III типы) и гумусово-сапропелевое (II тип) органическое вещество.

Гумусовое ОВ является аллохтонным. Оно принесено из областей поднятий. Аллохтонное вещество слабо преобразовано, так как оно не испытало термического воздействия. Гумусовое ОВ или полностью окислено (IV тип), или слабо преобразовано (III тип).

Кероген IV типа установлен в трех образцах (обн. 240, обр. 257, 262, 264). В

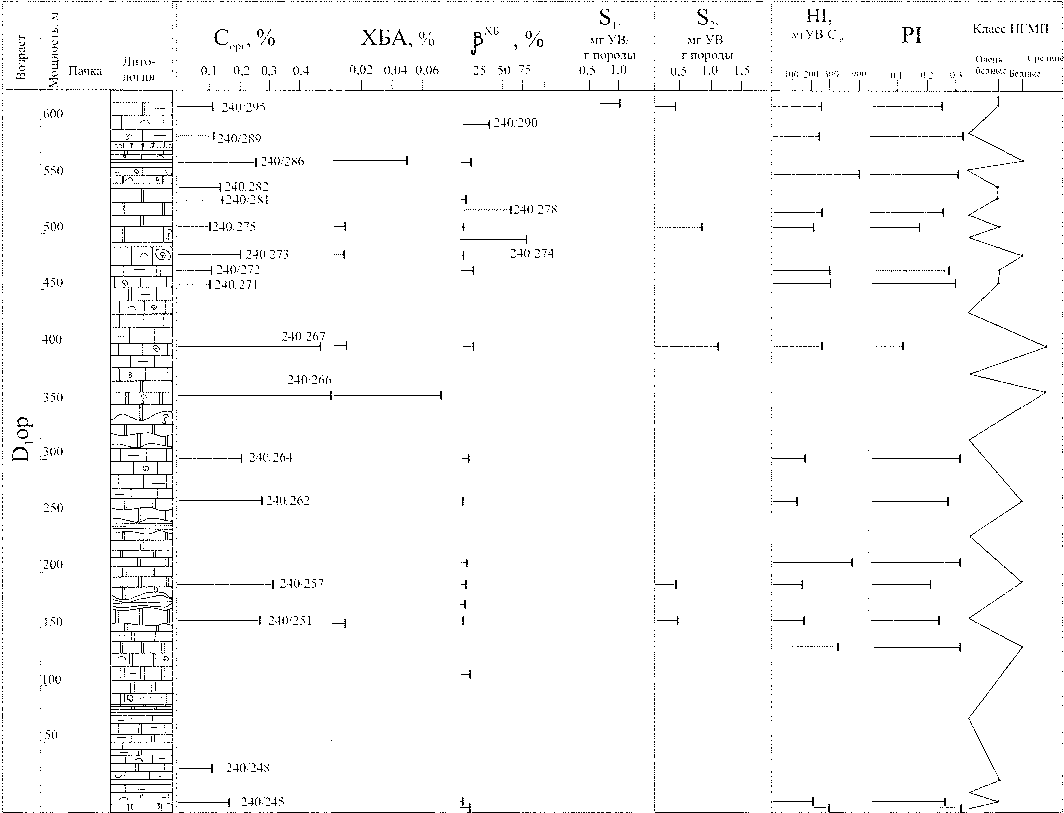

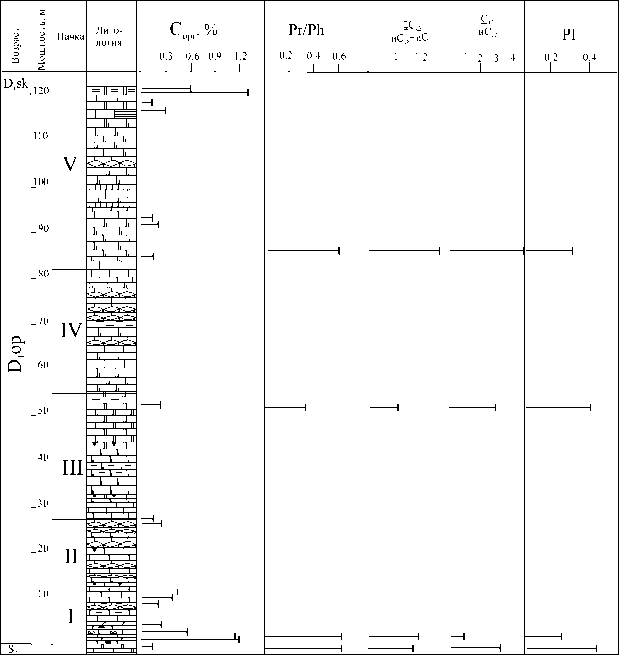

Рис. 3. Литолого-геохимический разрез овинпарминского горизонта в обн. 240 на руч. Изрузьшор (см. усл. обозн. к рис. 5)

Pиc. 4. Литолого-геохимический разрез овинпарминского горизонта в обн. 240 на руч. Изрузьшор (продолжение рис. 3, см. усл. обозн. к рис. 5)

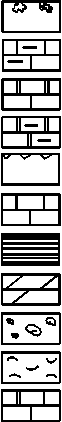

Условные обозначения:

Строматолит

Строматопораты

Доломит

Ходы илоедов

Глинистый известняк

Известковый доломит

Глинистый доломит

Трещины усыхания

Известняк

Аргиллит

Мергель

Брахиоподы

Остракоды

Доломитизированный известняк

Pиc. 5. Литолого-геохимический разрез овинпарминского горизонта в обн. 236 на р. Кожым

Pиc. 6. Литолого-геохимический разрез овинпарминского горизонта в обн. 236 на р. Кожым (продолжение рис. 5, см. усл. обозн. к рис. 5)

данном случае, вероятно, приходится говорить об инертите — окисленном исходном органическом веществе, которое может генерировать только небольшое количество газа.

Результаты наших исследований показывают, что часть образцов из обн. 240 на руч. Изрузьшор (обр. 264, 267, 275, 280, 289) не вступила в главную фазу нефтеобразования (ГФН), так как в этих образцах содержится гумусовое ОВ, иногда окисленное, которое вступает в ГФН позже ОВ II типа (Тиссо, Вельте, 1981). Органическое вещество II типа, т. е. гумусово-сапропелевое (обр. 245, 251, 267, 272, 295), характеризуется более высоким потенциалом, чем ОВ III и IV типов. Его суммарный генетический потенциал (TGP = S1 + S2 мгУВ/г породы) колеблется в пределах от 0.41 до 0.55, при содержании Сорг от 0.11 до 0.46 %.

Таким образом, на основе проведенных нами исследований установлено, что в отложениях нижнего девона на гряде Чернышева концентрации Сорг колеблются от 0.3 до 0.5 %. В этих условиях образуются бедные и средние нефтега- зоматеринские породы и доминирует смешанный гумусово-сапропелевый тип керогена, который при большой доле гумусовой составляющей еще не продуцирует УВ, а если и продуцирует, то в незначительном количестве (рис. 3). Зрелость органического вещества пород гряды Чернышева соответствует начальной и средней зонам нефтяного окна. В битумоидах сохраняется доминирование нечетных н-алканов. По данным, представленным на гистограммах (рис. 4), можно сделать вывод о том, что выделяется два типа органического вещества. На гистограммах первого типа наблюдается всего один пик, соответствующий С17, на гистограммах второго типа пики процентного содержания присутствуют на протяжении всего ряда и соответствуют в основном нечетным н-алканам (на данных гистограммах ряд 1 — ряд нормальных алканов, а ряд 2 — изоалканов).

В разрезе обн. 240 на руч. Изрузьшор (гряда Чернышева) породы, содержащие органическое вещество II типа, вступили в зону нефтегенерации. В породах с широким развитием гумусового органичес- кого вещества активно проявляется аллохтонный миграционный битумоид.

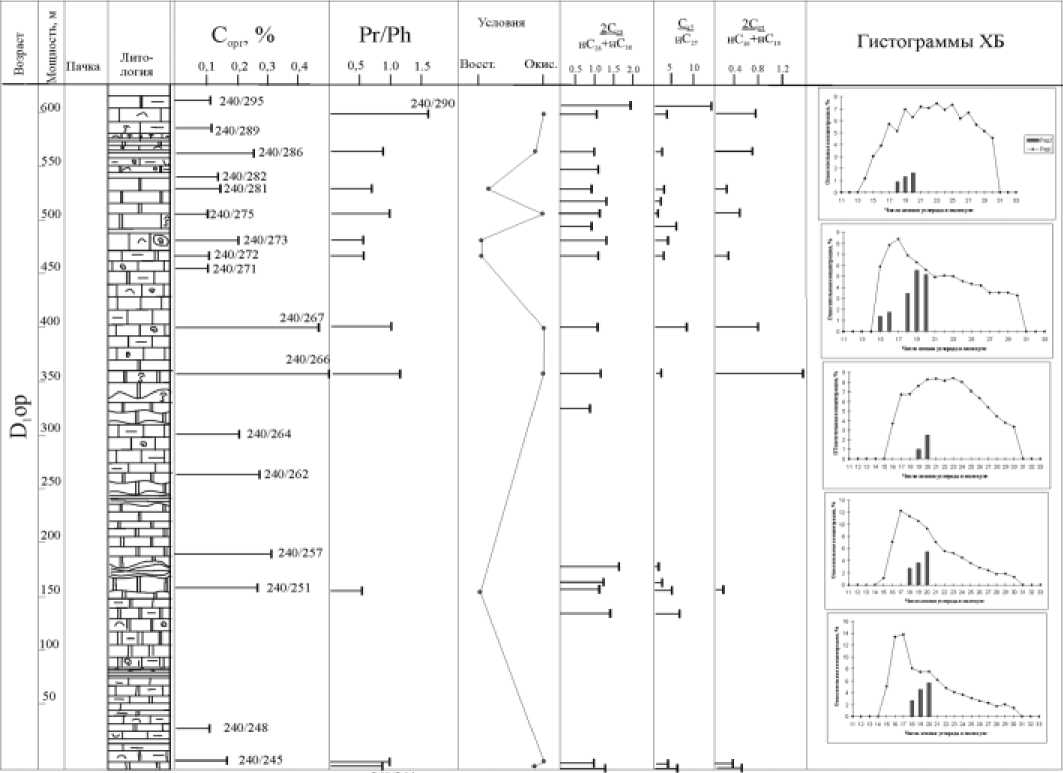

В разрезе обн. 236 на р. Кожым выделяются глинистые известняки и доломиты, содержание органического углерода в которых достигает 1—1.2 % (пачки I, V). Карбонатные породы, сформировавшиеся в литоральных и супрали-торальных условиях, содержат меньшее количество органического углерода (рис. 5). В кожымском разрезе в биту-моидах практически не наблюдается (или редко сохраняется) преобладание нечетных н-алканов (рис. 6), что указывает на зрелость органического вещества ниже фазы нефтегенерации.

В результате проведенных нами исследований было установлено, что отличие пород гряды Чернышева от кожым-ских состоит в том, что в пределах гряды Чернышева накапливалось большее количество окисленного органического вещества и оно соответствует зоне неф-тегенерации, а в бассейне р. Кожым накапливалось менее окисленное органическое вещество, соответствующее зоне генерации газа и газоконденсата.