Литолого-геохимические особенности карбонатных пород рифея Камско-Бельского прогиба

Автор: Дьякова С.А., Башкова С.Е., Сергеева Н.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению литолого-геохимических особенностей карбонатных пород калтасинской, шиханской и леузинской свит рифея в Камско-Бельском прогибе. Выполнено детальное литолого-стратиграфическое описание и проведена статистическая обработка результатов геохимических исследований 150 образцов карбонатных пород рифея в 19 скважинах Камско-Бельского прогиба. По результатам исследований к нефтематеринским толщам с высоким потенциалом генерации отнесены породы арланской подсвиты калтасинской свиты. Результаты изучения шиханской и леузинской свит верхнего рифея позволили выделить только породы с бедным генерационным потенциалом.

Камско-бельский прогиб, свита, рифей, карбонатные отложения, литология, геохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246264

IDR: 147246264 | УДК: 551.72, | DOI: 10.17072/psu.geol.22.4.311

Текст научной статьи Литолого-геохимические особенности карбонатных пород рифея Камско-Бельского прогиба

Добыча углеводородного сырья в палеозойских толщах в пределах ВолгоУральского нефтегазоносного бассейна (ВУНГБ) ведётся очень давно. Регион обладает уникальными и крупными месторождениями, однако характеризуется тенденцией к выработанности запасов нефти и газа. Ресурсная база региона снижается, и необходимы поиски новых перспективных объектов. К числу таких объектов принадлежат глубокопогруженные комплексы рифей-вендского авлакогенового бассейна, требующие детального изучения. Во всем мире, в том числе и в Российской Федерации (Восточная Сибирь), найдены уникальные месторождения углеводородного сырья в ри-фей-вендских отложениях (Grantham et al., 1988; Plumb, 1988).

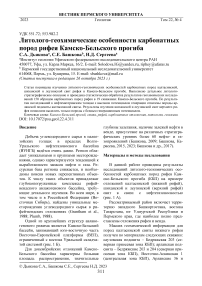

Одной из крупнейших структур авлакогенового режима является Камско-Бельский бассейн, занимающий юго-восточную часть Восточно-Европейской платформы (ВЕП), ограниченный с востока Уральской складчатой системой (рис. 1 Б).

Для докембрийских отложений Камско-Бельского бассейна характерны большая площадь распространения, значительные глубины залегания, наличие залежей нефти в венде, присутствие на различных стратиграфических уровнях более 60 нефте- и газопроявлений (Башкова, 2009; Башкова, Карасева, 2015, 2023; Башкова и др., 2017).

Материалы и методы исследования

В данной работе приведены результаты исследований литолого-геохимических особенностей карбонатных пород рифея Кам-ско-Бельского прогиба (КБП) на примере отложений калтасинской (нижний рифей), шиханской и леузинской (верхний рифей) свит в связи с нефтегазоносностью (рис. 1 А).

Рассматриваемый район включает территорию западного Башкортостана, востока Татарстана, юг Удмуртской Республики и Пермского края, где наиболее полно представлены отложения рифея и венда.

Массив геохимической информации для пород калтасинской свиты нижнего рифея получен по материалам следующих скважин: саузовская подсвита – Бедряжская 203 (северная приосевая зона КБП); арланская подсвита – Бедряжские 203 и 204 (северная при-осевая зона КБП), Восточно-Аскинская 1 (центральная зона КБП), Арланские 36 и

7000 (северная приосевая зона КБП); ашит-ская подсвита – Мишкинская 222, Сушин- ские 330 и 331, Центральная 400, Южно-Киенгопская 341, Ножовская 92 (северная приосевая зона КБП), Бедряжские 203 и 204 (северная приосевая зона КБП), Морозов-ская 1 (западная прибортовая зона КБП), Во- линская 80, Саузбашская 2, Калтасинская 36 (центральная и северная приосевая зоны

КБП), Арланская 7000 (северная приосевая зона КБП). Шиханская и леузинская свиты верхнего рифея охарактеризованы керновым материалом, вскрытым в пределах восточной зоны КБП скважинами 1 Леузинская, 6 Ах- меровская, 5 Шиханская, Красноусольская.

сточно-Аскинская 1, Югомаш-Татыш-

A

Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка отложений рифея КБА (А) и обзорная карта (А) с расположением изученных скважин (по Сергеева и др., 2021, с изменениями). А: 1 - конгломераты; 2 - конгломераты тиллитоподобные с галькой доломитов; 3 - гравелиты; 4-5 - песчаники: 4 - кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б); 5 - аркозовые (а) и полимиктовые (б); 6 - алевролиты; 7 -аргиллиты; 8 - известняки; 9 - доломиты; 10 - мергели: известковистые (а) и доломитовые (б); 11 - метабазальты; 12 - породы кристаллического фундамента; 13-15 - характеристика пород: 13 - глауконит (а) и углеродистость (б); 14 - кальцитизация (а), доломитизация (б) и ангидритиза-ция (в); 15 - строматолиты (а) и микрофитолиты (б). Б: 1 - границы структур первого порядка: I-восточная окраина Восточно-Европейской платформы (А - Камско-Бельский авлакоген, Б - Серно-водско-Абдулинский авлакоген); II - Предуральский краевой прогиб; III - Уральская складчатая система; 2 - границы выступов кристаллического фундамента; 3 - местоположение скважины и ее номер; 4 - города. Названия разведочных площадей - Ахм - Ахмеровская; Ар - Арланская; Б - Бед-ряжская; ВА - Восточно-Аскинская; Клт - Калтасинская; Кнг - Киенгопская; Ку - Красноусольская; Лз - Леузинская; М - Морозовская; Мшк - Мишкинская; Нож - Ножевская; Сзб - Саузбаш-ская; Цнт - Центральная; Ших - Шиханская; Югт - Югомаш-Татышлинская

При изучении карбонатных пород были использованы данные люминисцентно-битуминологического анализа, результаты пиролиза (пиролизатор Rock-Eval 6) и определение органического углерода на экспресс-анализаторе. Для установления закономерностей распределения рассеянного органического вещества в изучаемых отложениях по разрезу и по площади с помощью методов математической статистики (Дэвис Дж., 1977) были проанализированы показатели: процентное содержание органического углерода (Сорг, %) в породе, концентрации хлороформенных битумоидов (Бхл, %) в РОВ, величины битумоидного коэффициента (β, %), нерастворимый остаток (НО), параметры S 1 и S 2 , характеризующие нефтегенерационный потенциал РОВ пород по пиролитическому методу исследования органического вещества (Rock-Eval). Данный метод позволяет получить массив геохимической информации о содержании Сорг, типе, степени катагенетического преобразования ОВ, идентифицировать нефтематеринские породы и т.п. Обработка информации проведена с помощью программы «Statistica».

Литолого-стратиграфическое описание карбонатных толщ рифея

Карбонатные уровни рифея Камско-Бельского прогиба представлены отложениями 3 свит – калтасинской нижнего рифея, шиханской и леузинской верхнего рифея. Ниже представлено их подробное описание.

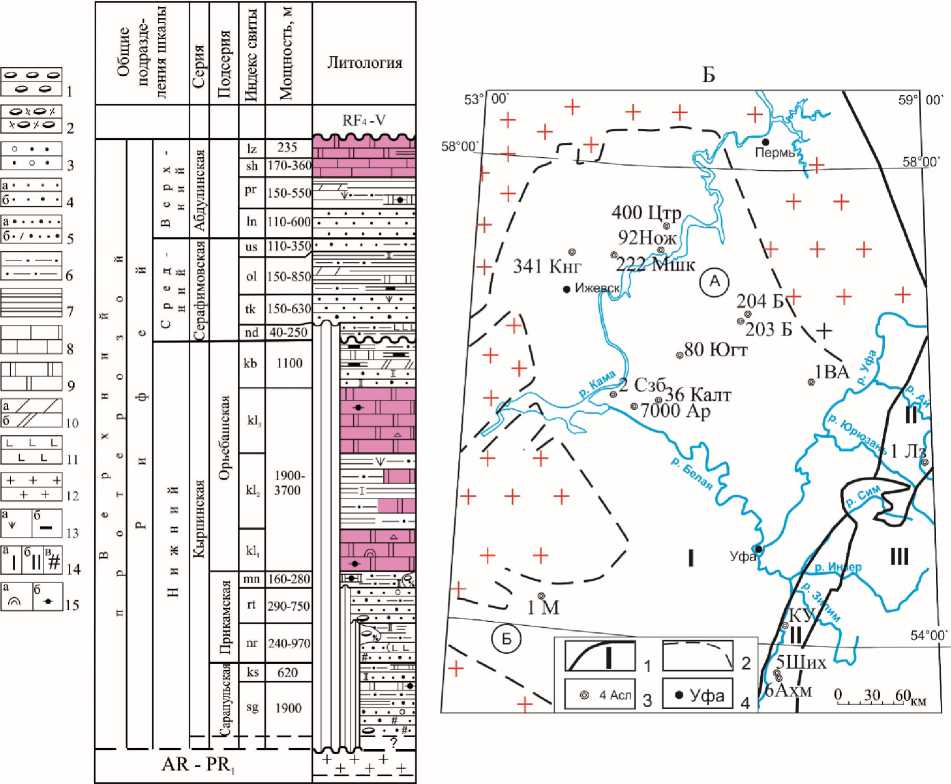

Калтасинскую свиту нижнего рифея подразделяют (снизу) на саузовскую (карбонатную), арланскую (терригенно-карбонатную) и ашитскую (карбонатную) подсвиты, суммарная мощность отложений которых более 3,5 км. В известняках и доломитах калтасин-ской свиты, вскрытых скважиной 7000 Ар-ланская, определены строматолиты и микрофитолиты (рис. 2), а в аргиллитах – мик-рофоссилии нижнего рифея (Стратиграфическая…, 2000; Sergeev et al., 2019). Так, эукариоты, типичные для раннего рифея, определены в составе микробиоты из аргиллитов арланской подсвиты калтасинской свиты в скважине 203 Бедряжская (Сергеев и др., 2018).

Саузовская подсвита (RF 1 kl 1 ) почти нацело сложена доломитами тонко- и мелкозернистыми, серыми, иногда темно-серыми, плотными, крепкими, прослоями содержит известняки тонкозернистые, серые, неравномерно доломитизированные, плотные, крепкие или алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые, серые, доломитизированные, плотные, слюдистые.

Мощность подсвиты варьирует от 58 до 800 м.

Арланская подсвита (RF 1 kl 2 ) представлена чередованием: доломитов тонко- мелкозернистых, серых и светло-серых, плотных, крепких, со строматолитами; алевролитов аркозовых, серых и темно-серых, с глауконитом, плотных, крепких; аргиллитов тонкослоистых темно-серых, реже коричневатосерых, слюдистых, часто с зеркалами скольжения. Мощность подсвиты изменяется от 535 до 1216 м.

Ашитская подсвита (RF 1 kl 3 ) представлена известняками и доломитами тонко- и мелкозернистыми, серыми и светло-серыми, прослоями с коричневатым оттенком, участками окремненными и доломитовыми мергелями плотными, серыми с розоватыми и зеленоватыми оттенками. Мощность ашитской подсвиты калтасинской свиты достигает 1550 м.

Калтасинская свита нижнего рифея распространена почти по всей территории Кам-ско-Бельского прогиба. От северной части прогиба к центральным и юго-восточным районам мощность отложений калтасинской свиты увеличивается от первых десятков метров до 3–3,5 км и более. В связи с этим отложения свиты являются одним из основных маркирующих горизонтов рифея. Нефтегазопроявления, зафиксированные в отложениях калтасинской свиты, делают их наиболее перспективными в отношении генерационных возможностей (Белоконь и др., 2001).

В верхнем рифее карбонатные уровни представлены отложениями шиханской и леузинской свит, распространенными преимущественно в восточной части Камско-Бельского прогиба на Шиханской, Ахмеров-ской, Южно-Тавтимановской, Леузинской и других разведочных площадях.

Рис. 2. Микрофитолиты в доломитах калтасинской свиты нижнего рифея, вскрытые скв. 7000 Ар-ланская (гл. 2061.2 м)

Шиханская свита верхнего рифея (RF 3 sh) представлена известняками тонкозернистыми, вишневыми и серыми с вишневым оттенком, реже – серыми с зеленоватым оттенком, а в отдельных прослоях – желтовато-коричневато-серыми. Редко наблюдаются прослои алевролитов глинисто-карбонатных, темно-серых и черных. Прослои выдержанные, линзовидной формы. Мощность свиты от 170 до 360 м.

Благодаря особенностям состава и окраски пород, наличию специфических структур и текстур (ленточная слоистость и «струйча-тость») известняков, шиханская свита служит надежным маркером при корреляции разрезов рифея платформы и складчатого Урала. Мощность свиты 170–360 м.

Леузинская свита верхнего рифея (RF3lz) состоит из двух подсвит: нижней (карбонатной) и верхней (терригенной). Нижняя подсвита представлена доломитами средне-, мелкозернистыми, серыми, темно-серыми, слабо битуминозными, с тонкими темносерыми углероди-сто-глинистыми слойками. Отдельными прослоями доломиты глинистые, а иногда отмечаются слойки аргиллита темно-серого. Верхняя подсвита леузинской свиты, впервые вскрытая в скважине Красноусольская, охарактеризована керном лишь на глубине 3410.0–3410.1 м, где представлена песчаниками кварцевыми с глауконитом, средне- и мелкозернистыми, свет-ло-серыми и доломитами мелкозернистыми, темносерыми. Более 200 м верхней части разреза леузинской свиты пройдены без отбора керна, а анализ шлама показал, что в литологическом составе этой части разреза преобладают алевролиты и аргиллиты, подчинены песчаники, известняки и доломиты. Судя по характеру кривых каротажа, породы находятся в неравномерном чередовании. Общая мощность леузинской свиты – 235–576 м.

Леузинские отложения завершают разрез верхнего рифея Волго-Уральской области и перекрыты с большим перерывом вендскими образованиями.

Геохимическая характеристика карбонатных пород рифея

Калтасинская свита нижнего рифея

Наиболее значительные по объему исследования геохимических особенностей прове- дены для калтасинской свиты нижнего ри-фея.

Калтасинскому времени соответствует новый тектоно-седиментационный цикл, во время которого накапливались различные типы карбонатных осадков. Формирование отложений происходило в мелководных и относительно глубоководных морских условиях преимущественно в первой и последней трети калтасинского времени в самом прогибе и на склонах древних сводов. Геохимические обстановки меняются от окислительных до восстановительных и резко восстановительных.

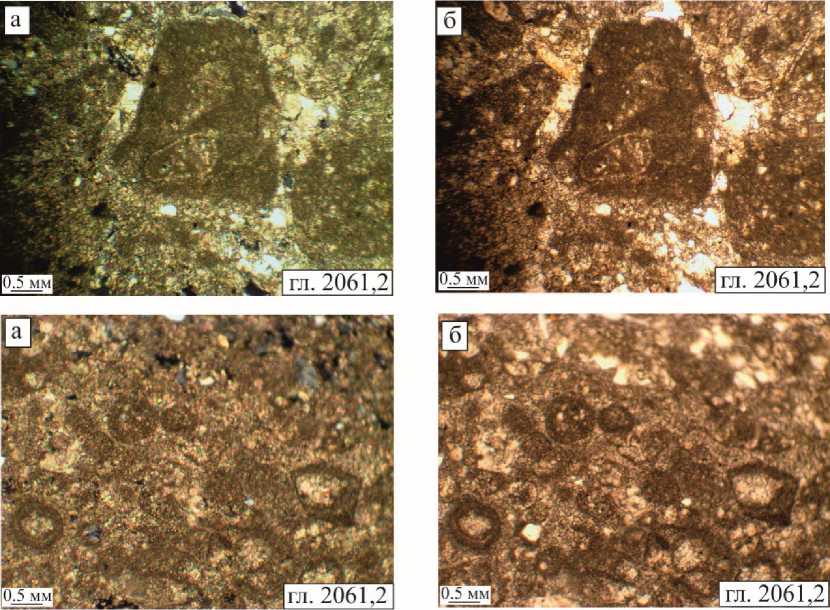

Саузовская подсвита калтасинской свиты

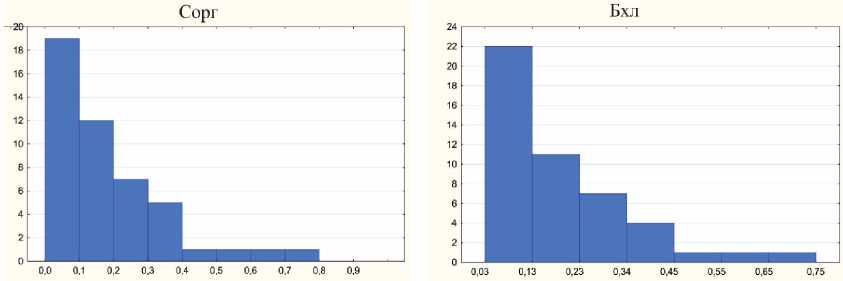

Саузовская толща пород характеризуется невысоким содержанием органического углерода – Сорг (рис. 3). Так, средние значения для толщи достигают 0,14 %, а подавляющее количество значений характеризуется содержанием органического углерода до кларковых значений (0,5 %). Это позволяет оценить толщу как бедную в отношении нефтегазоматеринского потенциала.

Значение параметра Бхл до 0,005 является пониженным. На гистограмме параметр Бхл распределился в пределах 0,005–0,02, что характеризует сингенетичность этих би-тумоидов и генерационную способность толщи (рис. 3).

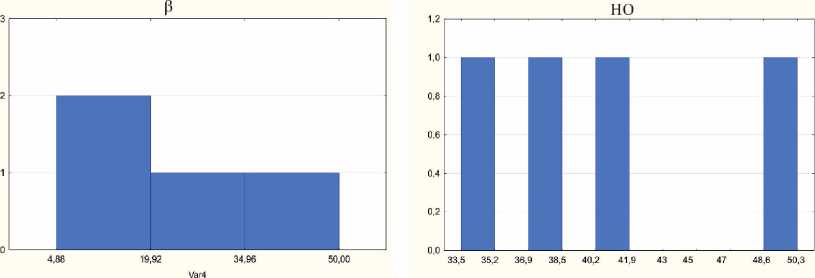

Параметр битуминозности саузовской подсвиты калтасинской свиты (β) в представленных образцах распределен в интервале 4,88–19,92. Содержание битумоидного коэффициента до 16 % свидетельствует о присутствии в толще сингенетичных биту-моидов, но с примесью миграционных (рис. 3).

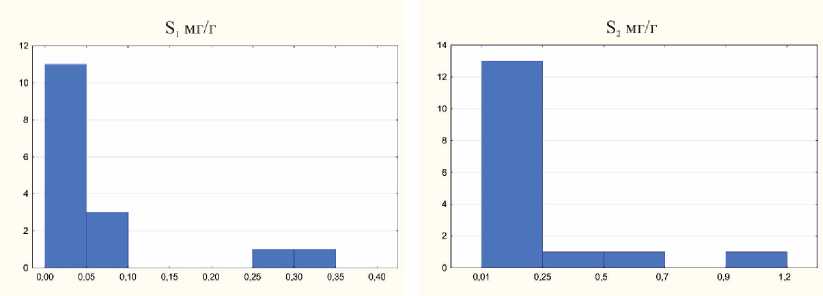

Отложения саузовской подсвиты калта-синской свиты характеризуются пониженными значениями пиролитического показателя S 1 и более высокими значениями показателя S 2 (рис. 4). Все образцы относятся к бедным нефтематеринским (S 2 менее 1 мг/г).

Арланская подсвита калтасинской свиты

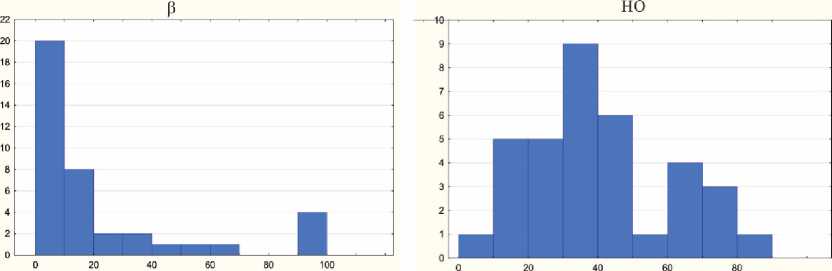

Показатель продуктивности S1 в большинстве образцов низок (значения менее 0,25 мг/г). Содержание органического угле- рода в карбонатных породах арланской подсвиты калтасинской свиты (Сорг) в основном достигает 0,1 %, реже – 0,2 %. Толща относится к сравнительно бедной в плане нефтегазоматеринского потенциала (рис. 5). Распределение хлороформенных битумоидов составляет чаще от 0 до 0,13 %, реже – до 0,23 %. Содержание в РОВ Бхл больше 0,1 % говорит о наличии нефтяных битумоидов, как правило, аллохтонного характера (рис. 5). Параметр битуминозности арлан-ской подсвиты калтасинской свиты имеет сложный характер распределения: содержание битумоидного коэффициента до 10 % свидетельствует о присутствии в толще сингенетичных битумоидов (с примесью миграционных), а при больших значениях β – эпи-генетичных. При этом степень битуминозно-сти отложений в некоторых разрезах скважин достигает 100 % (рис. 5).

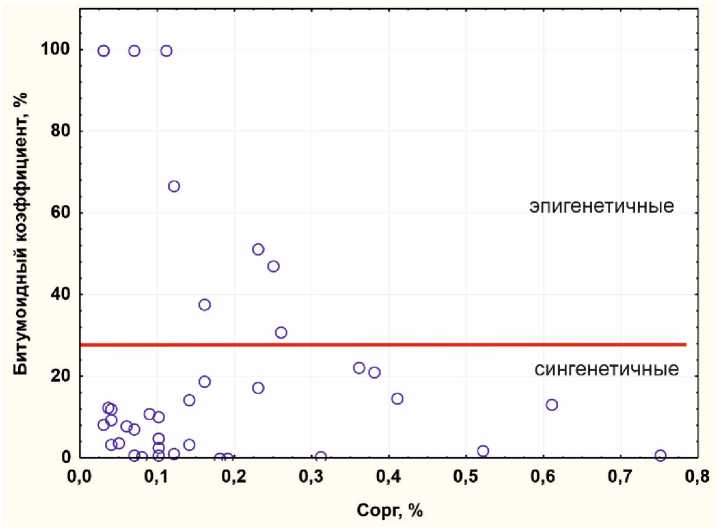

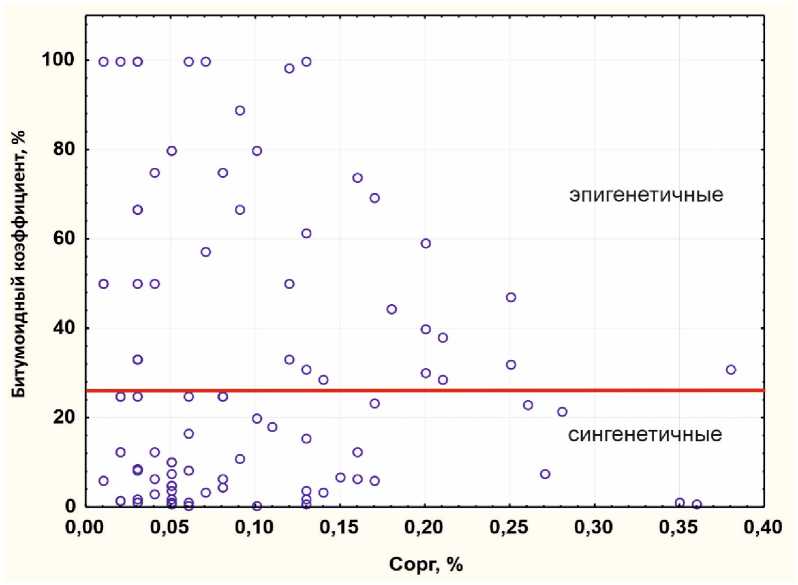

Чтобы отобразить процесс миграции, был построен график зависимости битумоидного коэффициента (β) от содержания органического углерода Сорг в отложениях арланской подсвиты калтасинской свиты (рис. 6). Наибольшее количество точек распределилось в поле сингенетичных битумоидов и лишь небольшое количество точек – в поле эпигенетических, что позволяет говорить об их большей подвижности.

Среднее значение величины нерастворимого остатка (НО) для отложений арланской подсвиты калтасинской свиты составляет 30–40 %, в отдельных случаях достигает 90 % (рис. 5).

Пиролитические показатели S 1 и S 2 в отложениях арланской подсвиты калтасинской свиты распределены аналогично, как в подстилающей саузовской толще – низкие значения S 1 (до 0,05 %) и более высокие показатели S 2 (до 0,25 %) (рис. 7).

Ашитская подсвита калтасинской свиты

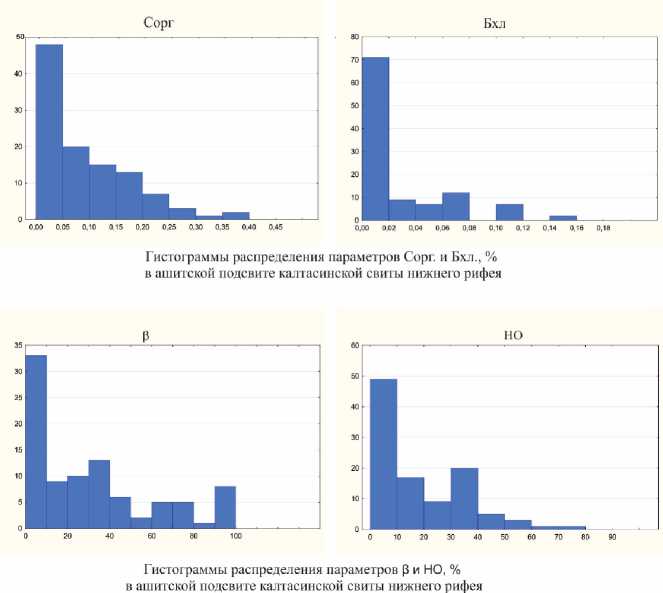

Максимальный охват геохимическими анализами получен для карбонатных пород ашитской подсвиты (RF 1 kl 3 ).

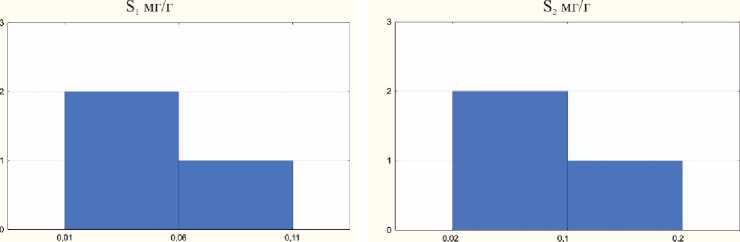

Большее количество образцов карбонатных пород по параметру Сорг распределилось в поле значений от 0 до 0,05 %, но значительную долю занимают также значения от 0,05 до 0,1 % (рис. 8).

Значения параметра Бхл в основном имеют пониженное содержание – до 0,02 %, что характеризует сингенетичность этих би- тумоидов и генерационную способность толщи (рис. 8).

Гистограммы распределения параметров Сорт, и Бхл., % в саузовской подсвите калтасинской свиты нижнего рифся

Гистограммы распределения параметров 3 и НО, % в саузовской подсвитс калтасинской свиты нижнего рифся

Рис. 3. Гистограммы распределения геохимических параметров в саузовской подсвите калтасинской свиты

Гистограммы распределения параметров S(h S2 в саузовской подсвите калтасинской свиты нижнего рифея

Рис. 4. Гистограммы распределения пиролитических параметров в саузовской подсвите калтасин-ской свиты

Гистограммы распределения параметров Сорт, и Бхл., % в арианской подсвите калтасинской свиты нижнего рифея

Гистограммы распределения параметров р и НО, % в арланской подсвите калтасинской свиты нижнего рифея

Рис. 5. Гистограммы распределения геохимических параметров в арланской подсвите калтасинской свиты

Рис. 6. Распределение битумоидного коэффициента от содержания органического углерода в арлан-ской подсвите калтасинской свиты

Рис. 7. Гистограммы распределения пиролитических параметров в арланской подсвите калтасин-ской свиты

Рис. 8. Гистограммы распределения геохимических параметров в ашитской подсвите

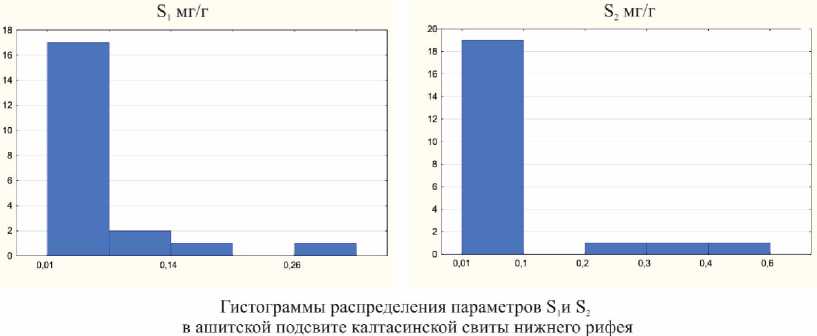

Рис. 9. Гистограммы распределения пиролитических параметров в ашитской подсвите калтасин-ской свиты

Глинистая составляющая ашитской подсвиты калтасинской свиты низкая – от 0 до 10 %. Отложения ашитской подсвиты калта-синской свиты характеризуются пониженными значениями пиролитического показателя S 1 и более высокими значениями показателя S 2 (рис. 9).

На графике зависимостей битумоидного коэффициента от содержания органического углерода в ашитской подсвите калтасинской свиты значения сингенетичных и эпигене-тичных битумоидов распределились практически поровну, с небольшим преобладанием сингенетических (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость распределения битумоидного коэффициента от содержания органического углерода в ашитской подсвите калтасинской свиты

Таким образом, при изучении геохимических характеристик отдельных подсвит кал-тасинской свиты можно сделать вывод, что увеличение параметров нефтегенерационного потенциала растет при увеличении терригенной составляющей (НО). Максимальные значения Сорг зафиксированы в арланской подсвите калтасинской свиты, что позволяет отнести отложения к потенциально нефтематеринским (НГМ). В основном содержание органического углерода (Сорг) колеблется от сотых до нескольких десятых долей процента. Высокие значения концентрации хлороформных битумоидов в РОВ зафиксированы также в арланской подсвите. Концентрации Бхл более 0,1 % свидетельствуют о наличии нефтяных битумоидов, как правило, аллохтонного характера.

Шиханская и леузинская свиты верхнего ри-фея

Для отложений шиханской и леузинской свит верхнего рифея проведены геохимические исследования методом пиролиза (пиро-лизатор Rock-Eval 6).

Шиханская свита

Условия формирования во время шихан-ского осадконакопления характеризуются подъемом территории Камско-Бельского авлакогена и закрытием зоны Серноводско-Абдулинского авлакогена. Накопление происходило в мелководно- и глубоководноморских восстановительных обстановках, поэтому существовали благоприятные условия для накопления и сохранения органического вещества.

По результатам геохимических исследований разреза верхнерифейских отложений скв. Южно-Тавтимановская и Красноусольская, в карбонатных породах нижней толщи шиханской свиты наблюдаются невысокие значения Сорг – 0,06 и 0,02 (табл. 1). Концентрации хлороформенных битумоидов также имеют очень низкие значения – 0,0009 и 0,0003. Пониженное содержание значения параметра Бхл (до 0,005) характеризует син-генетичность этих битумоидов и генерационную способность толщи.

Показатель HI в последних исследованиях определен в размере 250, что относится к среднему показателю НГМ пород.

Таблица 1. Результаты пиролиза отложений шиханской свиты верхнего рифея

|

Интер вал.м |

Порода |

Н.О |

Сорг. % |

Содержание битумоидов, % |

Гуминовые кислоты. % |

Тип Б» |

Кн= Бхл Бсб |

₽= БхлЧОО/ Сорт, % |

Si. мг/г |

S:. мг/г |

Тшах. °C |

HI |

||

|

Бю |

Б» |

Бсб |

||||||||||||

|

Ю-Тавтимановская. 188 |

||||||||||||||

|

3670.4 |

известняк |

21,7 |

0.06 |

0 |

0.0009 |

0,0012 |

0,0001 |

мл |

0,75 |

1,50 |

||||

|

3672 |

известняк |

0 |

0,0003 |

0.0004 |

0.0001 |

мл |

0.75 |

|||||||

|

Красноусольская |

||||||||||||||

|

3420.6 |

| известняк |

1 1 |

0,02 |

1 1 |

1 |

1 |

1 1 |

1 |

1 |

| 0.04 |

| 0,05 |

402 |

250 |

|

В ранее выполненных исследованиях (Башкова, 2009) отмечались высокие концентрации в глинистых известняках и мергелях (0,49–0,85 %) и низкие в трещиноватых разностях известняков – до 0,09–0,17 %. В редких прослоях темно-коричневых аргиллитов Сорг обнаружено в количестве 0,2– 0,23 %. Также было установлено, что в породах шиханской свиты широко развиты маслянистый и осмоленный типы битумоида. Однако незначительные мощности шихан-ской свиты и очень слабая изученность не позволяют выделить нефтегазоматеринские толщи в составе свиты.

Леузинская свита

Леузинская свита крайне слабо изучена, так как вскрыта двумя скважинами – 1 Леу- зинской и Красноусольской. Свита завершает разрез позднего рифея в восточной части Камско-Бельского прогиба.

Формирование леузинской свиты проходило в условиях, аналогичных условиям образования шиханской свиты, но по геохимическим особенностям леузинские доломиты имеют повышенные содержания органического углерода (0,02–0,38 %) относительно шиханской свиты (табл. 2).

Аналогично вышеописанным отложениям, по пиролитическим характеристикам в леузинской свите отмечены пониженные значения S 1 (0,04 и 0,06) и более высокие значения показателя S 2 (0,07 и 0,22). Все образцы относятся к бедным нефтематеринским (S 2 менее 1 мг/г) породам. Показатель продуктивности S 1 низок (значения менее 0,25 мг/г).

Таблица 2. Результаты пиролиза отложений леузинской свиты верхнего рифея

|

Интер вал.м |

Порода |

Н.О % |

Сорг. % |

Содержание битумоидов. % |

Гуминовые кислоты. % |

р= Бхл*100/ Сорг. % |

Si. мг/г |

S2. мг/г |

Тшах. °C |

HI |

||

|

Бпэ |

Би |

Бсб |

||||||||||

|

Красноусольская |

||||||||||||

|

3644.3 |

известняк |

0.02 |

0.04 |

0,07 |

455 |

367 |

||||||

|

3617,5 |

известняк |

0,38 |

0.06 |

0,22 |

492 |

41 |

||||||

Небольшие мощности, локальное распространение и влияние гипергенных процессов не дают основания для выделения в составе леузинской свиты нефтематеринской толщи.

Выводы

Наибольшим распространением и мощностью обладает калтасинская свита нижнего рифея. В разрезе скважины 7000 Арлан- ская её мощность достигает 1585 м, а в скв. 83 Калтасинская (стратотипическая местность) вскрытая мощность её более 2900 м. Доломиты калтасинской свиты рассматриваются исследователями в качестве нефтегазопроизводящих толщ. При определенных условиях в этих отложениях может происходить и аккумуляция УВ, которая в значительной мере зависит от наличия коллекторов.

При изучении геохимических характеристик отдельных подсвит калтасинской свиты установлено, что наибольшими значениями Сорг среди отложений нижнего рифея характеризуется арланская подсвита, что позволяет отнести ее к нефтематеринской. В основном содержание органического углерода (Сорг) колеблется от сотых до нескольких десятых долей процента. Высокие параметры нефтегенерационного потенциала имеют прямую зависимость с увеличением терригенной составляющей (НО). Повышенные значения концентрации хлороформных би-тумоидов в РОВ зафиксированы также для арланской подсвиты. Концентрации Бхл более 0,1 % свидетельствуют о наличии нефтяных битумоидов, как правило, аллохтонного характера. Построение графиков зависимостей распределения битумоидного коэффициента от содержания органического углерода свидетельствует о сингенетичном характере распределения точек, лишь небольшое количество точек попало в поле эпигенетических, что позволяет говорить об их большей подвижности.

Карбонатные отложения шиханской и леузинской свит верхнего рифея вскрыты единичными скважинами на ограниченной площади, а их мощность не превышает несколько сотен метров: для шиханской свиты – 240 м (скв. 6 Ахмеровская) и 360 м (скв. 5 Шиханская), а для леузинской свиты – 180 м (скв. 1 Леузинская) и 576 м (скв. Красноусольская). Карбонатные толщи верхне-рифейского уровня в силу указанных причин пока недостаточно изучены.

Результаты геохимических исследований отложений шиханской и леузинской свит верхнего рифея методом пиролиза показали, что отложения имеют сходные параметры. Содержание органического углерода имеет низкие значения – 0,06 и 0,02 для шиханской свиты и 0,02 для леузинской свиты, но здесь зафиксировано единичное значение – 0,38 %.

Концентрации хлороформенных биту-моидов в шиханской свите также охарактеризованы низкими значениями – 0,0009 и 0,0003. Пониженное содержание значения параметра Бхл (до 0,005) характеризует син-генетичность этих битумоидов и генерационную способность толщи.

Показатель HI в изученных свитах определен в размере 250 (шиханская свита) и 367, 41 (леузинская свита), что позволяет относить их к среднему показателю НГМ-пород.

По пиролитическим характеристикам шиханская и леузинская свиты верхнего ри-фея имеют пониженные значения S 1 (от 0,04 и 0,06) и более высокие значения показателя S 2 (от 0,05 до 0,22). Все образцы относятся к бедным нефтематеринским (S 2 менее 1 мг/г) породам. Показатель продуктивности S 1 низок (значения менее 0,25 мг/г).

Таким образом, по результатам изучения, на данном этапе нет оснований для выделения нефтематеринских толщ среди отложений верхнего рифея.

Список литературы Литолого-геохимические особенности карбонатных пород рифея Камско-Бельского прогиба

- Башкова С.Е. Комплексный анализ критериев и показателей прогноза нефтегазоносности рифей-вендских отложений Волго- уральской нефтегазоносной провинции / Дисс. канд. геол.-мин. наук, Пермь. 2009. 198 с.

- Башкова С.Е., Карасева Т.В. Прогноз нефтегазоносности глубокопогруженных отложений Волго-Уральской НГП / Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2015. № 11. С. 9-14.

- Башкова С.Е., Карасева Т.В. Прогноз нефте-газоносности рифей-вендских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Пермь, 2023. 190 с

- Башкова С.Е., Карасева Т.В., Гиниятова Л.Ф. О перспективах нефтегазоносности отложений ниже освоенных промышленностью глубин в Волго-Уральской НГП. Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии. Развитие геологоразведочных работ / Сб. ст. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2017. С. 6-15.

- Белоконь Т.В., Горбачев В.И., Балашова М.М. Строение и нефтегазоносность рифей-ско-вендских отложений востока Русской платформы. Пермь: ИПК «Звезда», 2001. 108 с.: ил., табл. Библиогр.: С. 96-107.

- Дэвис Дж. Статистика и анализ геологических данных. М.: Мир, 1977. 572 с.

- Сергеев В.Н., Сергеева Н.Д., Сперлинг Э.А., Шарма Мукунд, Воробьева Н.Г. Микробиота калтасинской свиты нижнего рифея Волго-Уральской области в свете новой концепции оксигенизации протерозойского океана. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана: сб. науч. ст. Уфа: ИГ УФИЦ РАН. 2018. С. 147-156.

- Сергеева Н.Д., Пучков В.Н., Карасева Т.В. Верхний протерозой (рифей и венд) Волго-Уральской области в параметрических и глубоких скважинах. Уфа: Книга-Принт, 2021. 196 с.

- Стратиграфическая схема рифейских и вендских отложений Волго-Уральской области. Уфа: ИГ УНЦ РАН. 2000. 2 листа.

- Grantham P.J., Lijmbach G.W.M., Posthuma Jet al. Origin of crude oils in Oman // J. Petrol. Geol., 1988, V. 11. P. 61-80.

- Plumb K.A. Geology of the McArthur basin Northern territory - Queensland. Scale 1:1000000 // Bur. Miner. Res., Canberra. 1988.

- Sergeev V.N., SemikhatovM.A., Vorob'evaN.G., Sergeeva N.D., SharmaM., Baryshnikova L.P. Age Boundaries and Stratigraphic Importance of Micro-biota of the Lower Riphean Kaltasy Formation of the Volga-Uralia Area. Stratygraphy and Geological Correlation. V. 5(27). 2019. С. 529-537.