Литолого-палеогеографическое районирование Европейского Северо-Востока России и корреляции морен в пределах территориальных зон

Автор: Л.Н. Андреичева

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (366), 2025 года.

Бесплатный доступ

Впервые на основе геологических, палеогляциологических и палеогеоморфологических факторов гляциолитогенеза и их влияния на формирование состава морен проведено литолого-палеогеографическое районирование Европейского Северо-Востока России. Выделены 32 литорайона, представляющие собой элементарные единицы районирования, в пределах которых литологическая корреляция морен выполняется беспрепятственно в любом направлении. Карта литорайонов составлена с учетом результатов комплексного литологического изучения морен. Получена структурная (гранулометрическая) характеристика печорской (днепровской) и вычегодской (московской) морен среднего неоплейстоцена, исследованы минеральный состав мелкопесчаной фракции и петрография грубообломочного материала из моренных горизонтов. Минералого-петрографические особенности, ориентировка обломочного материала, руководящие породы в моренах, а также калий-аргоновые датировки валунов кристаллических пород позволяют достоверно идентифицировать местоположения питающих ледниковых провинций. Составленную схему предлагается использовать в качестве основы при проведении региональных и межрегиональных литологических сопоставлений морен.

Комплексный литологический анализ, средний неоплейстоцен, морена, палеогеографические реконструкции, корреляция, литорайон, территориальная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/149148827

IDR: 149148827 | УДК: 551.435.44(470.1) | DOI: 10.19110/geov.2025.6.3

Текст научной статьи Литолого-палеогеографическое районирование Европейского Северо-Востока России и корреляции морен в пределах территориальных зон

Расчленение отложений квартера, корреляция моренных толщ, а также реконструкция направлений движения покровных ледников и установление границ их распространения проводятся лишь на основе результатов комплексного литологического изучения разновозрастных морен и выявления региональных особенностей их вещественного состава. Cложная природная обусловленность при формировании состава маркирующих горизонтов морен делает их литологическую корреляцию актуальной задачей, решить которую возможно, лишь используя достоверные фактические данные с учетом биостратиграфического и литостратиграфического обоснования возрастной принадлежности моренных горизонтов. Однако при региональных сопоставлениях горизонтов основных морен по лито-

логическому составу возникают определенные сложности, которые связаны как с пестротой состава пород питающих провинций, так и с формированием моренных горизонтов разными ледниковыми потоками. Поэтому у ряда исследователей возникают сомнения в правомочности проведения литологических корреляций. Эти сомнения преодолимы при учете факторов ледникового седиментогенеза. Возможности и ограничения межрайонной корреляции морен зависят от закономерностей зональной, секторной и провинциальной изменчивости их состава. Морены по сравнению с другими генетическими типами отложений в наибольшей степени унаследуют вещественный состав подстилающих пород на всем пути следования ледника. Формирование их состава обусловлено сложным взаимодействием различных палеогеографических факторов: гляциодинамикой покровного ледника, рельефом, составом пород доледникового субстрата и ледниковой сортировкой материала. Доледниковый рельеф, кроме того, определяет степень эрозионно-аккумулятивной деятельности ледника и его радиальную и маргинальную структуры. Тенденция возрастной перестройки минералого-петрографического спектра, сводящаяся с течением времени к сокращению доли местного и возрастанию дальнеприносного материала, является важным литологическим показателем разновозрастности морен. Конструктивным способом решения проблемы корреляции морен является литолого-палеогеографическое районирование территории древнего материкового оледенения с выделением литорайонов по типу ледникового питания, проводить которое предложила Н. Г. Судакова (1990). Главным условием сопоставимости морен по литологическому составу является принцип единства удаленных, транзитных и местных питающих провинций.

Материал и методы исследования

В строении средненеоплейстоценового комплекса отчетливо выделяются два моренных горизонта с контрастными литологическими характеристиками, разделенные пачкой субаквальных осадков, имеющих по палинологическим данным родионовский (шкловский) возраст (Андреичева и др., 2015). Эти горизонты морен, по нашему мнению, связаны с самостоятельными ледниковыми покровами: печорским (днепровским) и вычегодским (московским). Для решения поставленных задач было проведено детальное комплексное исследование морен. На обширной территории Европейского Северо-Востока России изучен гранулометрический состав более 6500 образцов средне-неоплейстоценовых основных морен, показавший, что они представлены валунными суглинками, реже — супесями и глинами с очень низкой степенью сортировки материала.

С целью выявления микротекстурных и микроструктурных особенностей, а также для уточнения минерального состава глинистой фракции морен, которая является, по сути, цементирующей массой, связывающей обломки минералов и пород, проведено петрографическое изучение около 3500 шлифов валунных суглинков. Выполнены около 1500 минералогических анализов, в результате чего выявлена изменчивость минерального состава тяжелой фракции морен, обу- словленная их формированием за счет терригенного материала из разных питающих ледниковых провинций (удаленных транзитных и местных).

Для установления направлений движения ледниковых покровов, путей переноса валунно-галечного материала при формировании морен и местоположений питающих ледниковых провинций проведено детальное исследование петрографического состава обломков пород в 900 валунных пробах и замерена ориентировка заключенных в моренных горизонтах удлиненных обломков (более 40000 замеров). В случае возникновения визуальных затруднений идентификации породы проводилось ее микроскопическое изучение (просмотрено более 4200 шлифов обломков пород). Обломки пород размером крупнее 1 см извлекались из объема 0.25 м3 морены, а при обогащении моренных толщ крупнообломочным материалом обломки отбирались из объема 0.1 м3. Исследовались все извлеченные обломки пород из фракции 1–5 см, содержание которой в моренах обычно не превышает 5–6 %. Эта фракция наиболее представительна по разнообразию содержащихся в ней петрографических разностей, отражающих состав пород источников сноса, областей транзита и местных подстилающих образований. Для сопоставления моренных горизонтов по петрографическому составу все породы подразделены на крупные петрогенетические группы по методике А. И. Гайгаласа (1979). Выделены шесть групп обломков, наиболее перспективных, по нашему мнению, для расчленения и корреляции основных морен Тимано-Печоро-Вычегодского региона. Особый интерес для установления питающих провинций представляют обломки пород весьма характерного внешнего облика и имеющие узколокальное распространение — так называемые руководящие валуны (Кристаллические…, 1971).

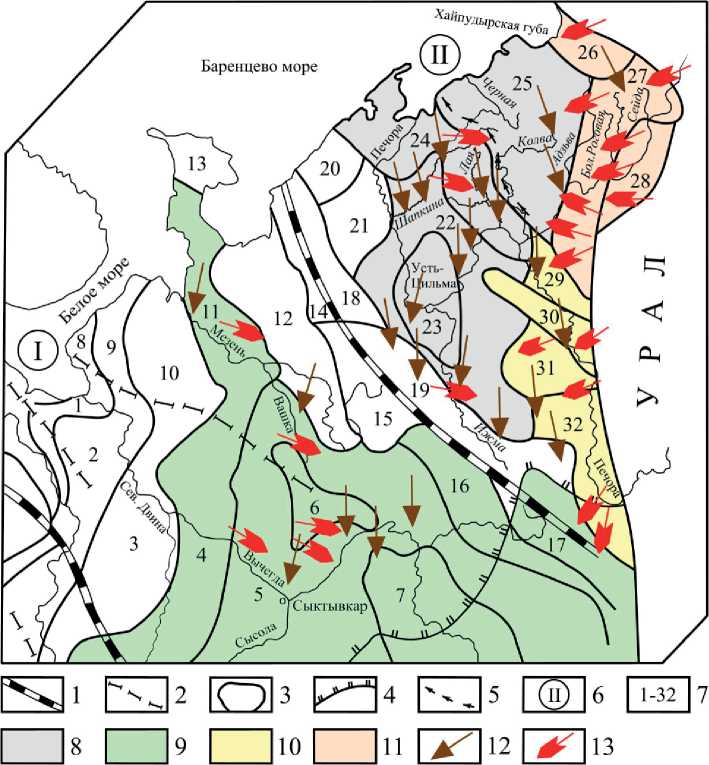

Литолого-палеогеографическое районирование с выделением литосекторов, литоморфоструктур, литопровинций и литорайонов было впервые выполнено нами на Европейском Северо-Востоке России. Составлены схема литолого-палеогеографического районирования (рис. 1) и легенда к ней — классификационная сетка литорайонов, отражающая зональные и азональные факторы ледникового литогенеза (табл. 1). Зональные факторы ледникового литогенеза показаны на карте в виде ледораздельных зон 1 и 2 порядков. Азональные факторы представлены крупными литоморфоструктурами и геологическими полями пород местных питающих провинций. На территории исследований два крупных ледниковых потока (литосектора) — Беломорский и Поморский — разграничены линией ледораздела первого порядка. В пределах литосекторов выделены 32 литорайона, являющиеся элементарными единицами районирования, где литологическая корреляция морен по причине сходства факторов литогенеза выполняется беспрепятственно в любом направлении. Это позволяет достаточно корректно определять стратиграфическую приуроченность морен и проводить их межрегиональные сопоставления. На Европейском Севере России выделены четыре территориальные зоны ( A, B, C и D ), в рамках которых важным представляется установление и обоснование региональных литологических критериев расчленения и корреляции средненеоплейстоценовых 25

Рис. 1. Схема литолого-палеогеографического районирования Европейского Северо-Востока России:

1–2 — границы ледоразделов: 1 — первого порядка, 2 — второго порядка; 3 — границы литорайонов; 4 — граница вычегодского оледенения; 5 — предполагаемая зона сочленения вычегодских ледников; 6 — номер литосектора: I — Беломорский, II — Поморский; 7 — номера литорайонов; 8–11 — территориальные зоны: 8 — зона A, 9 — зона B, 10 — зона C, 11 — зона D; 12–13 — ориентировка удлиненных обломков пород: 12 — в печорской морене, 13 — в вычегодской морене

Fig. 1. Scheme of lithological-paleogeographic zoning of the European North-East of Russia:

1–2 — ice divide boundaries: 1 — first order, 2 — second order; 3 — littoral boundaries; 4 — boundary of the Vychegda glaciation; 5 — supposed junction zone of the Vychegda glaciers; 6 — lithosector number: I — Belomorsky, II — Pomorsky; 7 — littoral numbers; 8–11 — territorial zones: 8 — zone A, 9 — zone B, 10 — zone C, 11 — zone D; 12–13 — orientation of elongated rock fragments: 12 — in the Pechora moraine, 13 — in the Vychegda moraine морен, подтверждающих их самостоятельность. Зона A включает северо-западную и центральную части Печорской низменности — литорайоны 22–25 (рис. 1). Литорайоны 4–7, 16 и 17 входят в состав зоны B, занимающей в основном долину р. Вычегды, а также междуречье Мезени и Вашки (литорайон 11). На крайнем северо-востоке территории исследований находится зона C, включающая литорайоны 26–28. На меридиональном отрезке средней Печоры литорайоны 29–32 объединены в зону D.

Результаты исследований и их обсуждение

В пределах каждой из выделенных территориальных зон основные морены характеризуются определенным комплексом литологических характеристик, наиболее важной их которых является структура морены — ее гранулометрический состав, формирующийся в процессе экзарационно-аккумулятивной деятельности покровного ледника. В результате ледниковой 26

транспортировки дальнеприносный, транзитный и местный материал на всем пути движения ледника перемешивается, образуя как бы усредненную пробу пород и обуславливая гранулометрический и вещественный состав морены. Однако, на структуру морен, особенно нижних горизонтов, наиболее значительно влияют подстилающие породы, что вполне отчетливо проявляется в ее территориальной изменчивости (Рухина, 1973). Тесная связь гранулометрического состава основных морен с подстилающими породами наблюдается в большинстве разрезов на Северо-Востоке Европейской России. Наглядные примеры такой структурной связи отложений рассмотрены в нашей недавней работе (Андреичева, 2023). В региональном плане в направлении с севера на юг средний диаметр зерен морены возрастает, что находится в прямой зависимости от гранулометрического состава пород доледникового субстрата: мелко- и тонкозернистых пород юры и мела на севере региона до крупно-грубозернистых пер-мо-триасовых песчаников и гравелитов на юге.

Таблица 1. Классификационная сетка к схеме литорайонов Европейского Севера России

Table 1. Classification grid for the scheme of littoral areas of the European North of Russia

|

Морфоструктуры Morphostructures |

Возраст подстилающих пород Age of underlying rocks |

Литосекторы / Lithosectors |

||||

|

Беломорский Belomorsky |

Поморский Pomorsky |

|||||

|

Литорайоны / Lithoregions |

||||||

|

Онежско- Беломорско- Кулойское плато Onezhsko-Belomorsko-Kuloyskoe plateau |

C 1 C1–2 P 1 –P 2 |

1 |

1 |

8 9 10 |

||

|

Центральное карбоновое плато Central carbon plateau |

С1–С2 |

2 |

2 |

|||

|

Сухоно-Кубенский склон Sukhono-Kubensky slope |

P 2 –T 1 P2 t2+T1 |

4 5 |

||||

|

Онего-Двинское плато Onego-Dvinskoe plateau |

P1+P2 n–kz |

3 |

||||

|

Сухоно-Двинское плато Sukhono-Dvinskoe plateau |

P 2 t P 2 |

4 5 |

||||

|

Мезенско-Вычегодское плато Mezensko-Vychegodskoe plateau |

P 2 t+T J3 v |

5 6 |

5 |

|||

|

Сысольское плато Sysolskoe plateau |

J3 cl |

7 |

7 |

|||

|

Мезенская равнина Mezenskaya plain |

P2 t1 P2 t+T1+J2+3+K1 |

11 12 |

||||

|

Тиманский кряж Timan ridge |

PR 3 +D 3 +C 3 +P 1-2 D PR3+C+P P2 kz C+P D 3 +C D 3 +C |

13 14 15 16 17 18 19 |

||||

|

Печорская низина Pechora depression |

P1 as–a T J3 K 1 T O+S+D+C+P K2 T 3 D 3 +C 1 +P 2 T+J 2–3 P1–2 |

20 21 22 23, 24 |

25 26 27 28 29 30 31 32 |

|||

Печорская (днепровская) морена обычно выступает в цоколях береговых обнажений. На крайнем севере региона печорский горизонт обычно залегает ниже урезов рек, лишь изредка выступая в разрезах береговых обнажений, видимая мощность его не превышает 5–10 м. В южном направлении на широтном отрезке р. Печоры она увеличивается до 20 м, иногда достигает 40 м.

В зоне A, куда входят долины рек Черной, Шапкиной и Лаи, дочетвертичные образования представлены преимущественно нижнемеловыми морскими гли- нистыми породами: серыми и зеленовато-серыми алевритами и темными (до черных) глинами, а также отложениями верхней юры: алевролитами, глинистыми песчаниками с редкими прослоями горючих сланцев и известково-кремнистых опоковидных глин. Кроме того, в ряде случаев морены унаследовали состав межледниковых четвертичных отложений различного генезиса: озерных, аллювиальных и морских. Южнее — на широтном отрезке нижней Печоры и в бассейнах Колвы и Ижмы — четвертичные отложения подстилаются породами мезозоя широкого грануло-27

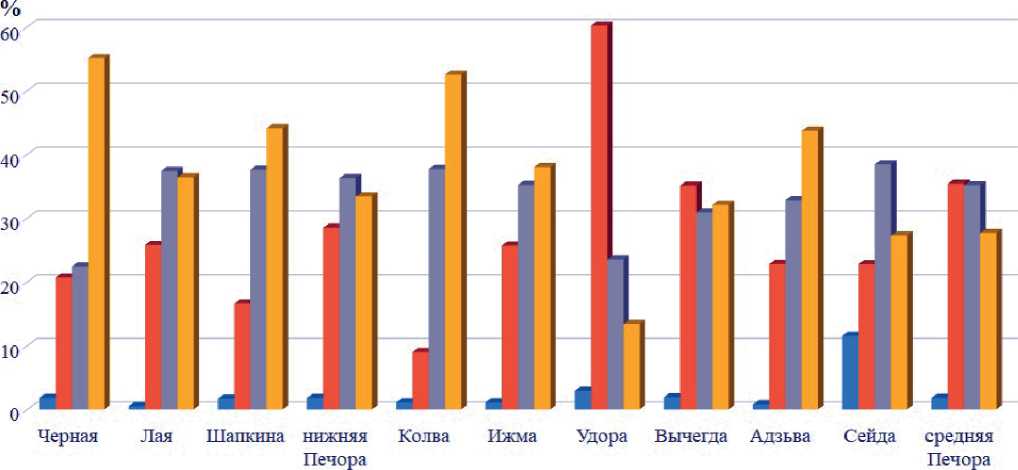

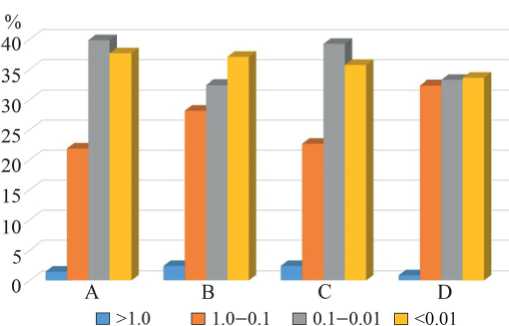

метрического спектра: от глин и алевролитов до бар-рем-аптских желтых песков, песчаников и конгломератов, а также зеленовато-серых (до ржаво-бурых) с поверхности известковистых песчаников. Западнее, на междуречье Мезени и Вашки (Удора), дочетвер-тичные образования представлены верхнепермскими терригенными и карбонатными породами, а также конгломератами, песчаниками, алевролитами и пестроцветными глинами нижнего триаса. По этой причине гранулометрический состав печорской мо- рены в пределах зоны А изменчив (табл. 2, рис. 2). Так, на междуречье Мезени и Вашки в печорской морене, залегающей на песчаниках и конгломератах триаса, повышено содержание гравийно-песчаной фракции до 63.1 % и она характеризуется самой грубой структурой с dсp, равным 0.070 мм. Во всех остальных районах зоны А песчаная, алевритовая и глинистая составляющие меняются существенно при незначительных содержаниях и вариациях гравийной фракции (0.5–1.8 %).

■ >1.0 И1.0—0.1 ■ 0.1-0.01 И<0.01

Рис. 2. Гранулометрический состав печорской морены на Европейском Северо-Востоке России

Fig. 2. Granulometric composition of the Pechora moraine in the European North-East of Russia

Таблица 2. Гранулометрический состав печорской морены на Европейском Северо-Востоке России

Table 2. Granulometric composition of the Pechora moraine in the European North-East of Russia

|

Долины рек River valleys |

Карбонат-ность, % Carbonate content, % |

Содержание фракций, %, размер, мм Content of fractions, %, size, mm |

Cредний диаметр, dср, мм Average diameter, dср, mm |

Коэффициент сортировки, Sc Sorting coefficient, Sc |

|||

|

>1.0 |

1.0–0.1 |

0.1–0.01 |

<0.01 |

||||

|

Черная / Chernaya |

6.0 |

1.8 |

20.7 |

22.4 |

55.1 |

0.009 |

0.20 |

|

Лая / Laya |

3.0 |

0.5 |

25.8 |

37.4 |

36.4 |

0.019 |

0.16 |

|

Шапкина / Shapkina |

5.58 |

1.7 |

16.6 |

37.6 |

44.1 |

0.013 |

0.18 |

|

нижняя Печора / Lower Pechora |

3.64 |

1.8 |

28.5 |

36.3 |

33.4 |

0.025 |

0.14 |

|

Колва / Kolva |

6.06 |

1.1 |

9 |

37.4 |

52.5 |

0.008 |

0.21 |

|

Ижма / Izhma |

7.44 |

1.1 |

25.7 |

35.2 |

38 |

0.019 |

0.18 |

|

Междуречье Мезени и Вашки (Удора) Interfluve of Mezen and Vashka (Udora) |

7.70 |

2.9 |

60.2 |

23.5 |

13.4 |

0.070 |

0.19 |

|

Вычегда / Vychegda |

6.53 |

1.9 |

35.1 |

30.9 |

32.1 |

0.029 |

0.14 |

|

Адзьва / Adzva |

2.85 |

0.8 |

22.8 |

32.8 |

43.7 |

0.014 |

0.16 |

|

Сейда / Seyda |

12.68 |

11.5 |

22.8 |

38.4 |

27.3 |

0.038 |

0.10 |

|

средняя Печора Middle Pechora |

2.82 |

1.8 |

35.4 |

35.2 |

27.7 |

0.035 |

0.14 |

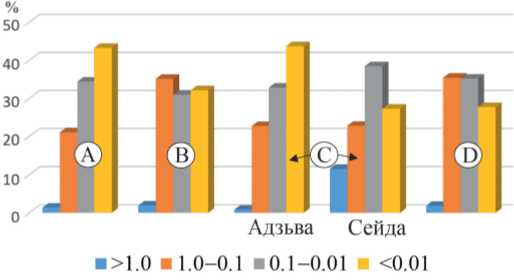

Но в целом, без учета структуры печорской морены на Удоре, в гранулометрическом составе этой морены (табл. 3, рис. 3) наиболее высоко содержание глинистой фракции, что определяет ее самый тонкий на территории Европейского Северо-Востока России средний диаметр зерен (dсp = 0.016 мм).

В бассейне р. Вычегды (зона B) четвертичные отложения залегают на песчаниках и гравелитах перми, триаса и юры и перекрывающая их печорская морена имеет довольно грубый гранулометрический состав. Представлена она валунной супесью со средним диаметром зерен, равным 0.029 мм, что обусловлено высоким суммарным содержанием гравия и песка (до 37 %) в составе мелкозема.

В зоне C, включающей крайний северо-восток Тимано-Печоро-Вычегодского региона, в береговых обнажениях рек Адзьвы, Бол. Роговая и Сейды — северных притоков р. Усы — образования квартера лежат на фанерозойских породах различной структуры и степени литификации. Подстилающие породы сложены мезозойскими песчаниками, алевролитами и аргиллитами, а также серыми и желтовато-серыми известняками (часто окремнелыми, иногда пиритизиро-ванными), известково-кремнистыми и глинистыми

Рис. 3. Гранулометрический состав печорской морены в территориальных зонах Европейского Северо-Востока России. A, B, C и D — территориальные зоны

Fig. 3. Granulometric composition of the Pechora moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia. A, B, C and D — territorial zones сланцами, мергелями, слагающими гряду Чернышева. В долинах рек Бол. Роговая и Сейды отложения неоплейстоцена залегают на грубозернистых известковистых песчаниках и гравелитах нижней перми, а также на верхнепермских углисто-глинисто-кремнистых сланцах.

В бассейне р. Адзьвы печорская морена выступает лишь на нижнем 80-километровом отрезке реки, слагая основания береговых обнажений. Она отличается довольно высокой глинистостью: содержание фракции менее 0.01 мм составляет 43.7 %, алевритовой — 32.8 %, гравийно-песчаной — 23.5 %. Повышенная глинистость морены и темная, почти черная ее окраска обусловлены активной ассимиляцией печорским ледником верхнеюрских (келловейских) черных глин, подстилающих четвертичные отложения в нижнем течении р. Адзьвы. Но высокое содержание глины в составе печорской морены может указывать и на формирование ее в значительной степени за счет пород близкого транзита — песчано-глинистых образований мезозоя, широко развитых на территории Больше-земельской тундры. В долине р. Сейды печорская морена имеет наиболее грубый в регионе гранулометрический состав и сложена весьма плотной несортированной супесью (Sc = 0.10, dср = 0.038 мм). Повышенная плотность морены, вероятно, связана с ее аномально высокой суммарной карбонатностью — 12.68 %. Соотношения размерных фракций практически не меняются в пределах горизонта: среднее содержание песка составляет 22.8 %, алеврита — 38.4 %, глины — 27.3 %. При этом содержание обломков гравийно-мелкогалечной размерности высоко — 11.5 %.

В зоне D (долина меридионального отрезка средней Печоры) неоплейстоценовые отложения подстилаются преимущественно пермо-триасовыми терригенными образованиями: крупно- и грубозернистыми песчаниками с прослоями и линзами конгломератов и гравелитов при резко подчиненном значении глинисто-алевритовых пород.

Печорская морена, как и на Сейде, имеет грубозернистый гранулометрический состав (dср = 0.036 мм) и представлена слабосортированной (Sc = 0.14) валунной супесью, что указывает на четко выраженную связь морены с породами субстрата. В нижнем течении сред-

Таблица 3. Гранулометрический состав печорской морены в территориальных зонах Северо-Востока Европейской России

Table 3. Granulometric composition of the Pechora moraine in the territorial zones of the North-East European Russia

|

Территориальная зона Territorial zone |

Карбонат-ность, % Carbonate content, % |

Содержание фракций, %, размер, мм Content of fractions, %, size, mm |

Cредний диаметр, dср, мм Average diameter, dср, mm |

Коэффициент сортировки, Sc Sorting coefficient, Sc |

||||

|

>1.0 |

1.0–0.1 |

0.1–0.01 |

<0.01 |

|||||

|

A |

5.29 |

1.3 |

21.1 |

34.4 |

43.3 |

0.016 |

0.18 |

|

|

B |

6.53 |

1.9 |

35.1 |

30.9 |

32.1 |

0.029 |

0.14 |

|

|

C |

Долина Адзьвы Adzva valley |

2.85 |

0.8 |

22.7 |

32.8 |

43.7 |

0.014 |

0.16 |

|

Долина Сейды Seyda valley |

12.68 |

11.5 |

22.8 |

38.4 |

27.3 |

0.038 |

0.10 |

|

|

D |

2.82 |

1.8 |

35.4 |

35.2 |

27.7 |

0.036 |

0.14 |

|

ней Печоры отложения неоплейстоцена залегают на песчаниках и алевролитах средней юры, и здесь (в обнажениях у сел Акись и Родионово) dср мелкозема морены составляет 0.030 мм. В южном направлении, в верхнем течении средней Печоры, где четвертичные осадки лежат на более крупнозернистых пермо-триа-совых песчаниках, dср печорской морены закономерно возрастает до 0.046 мм.

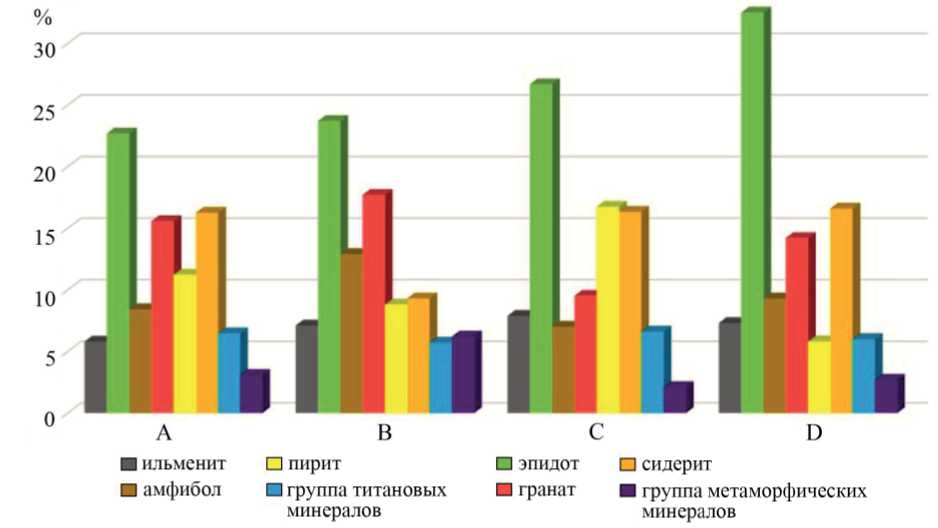

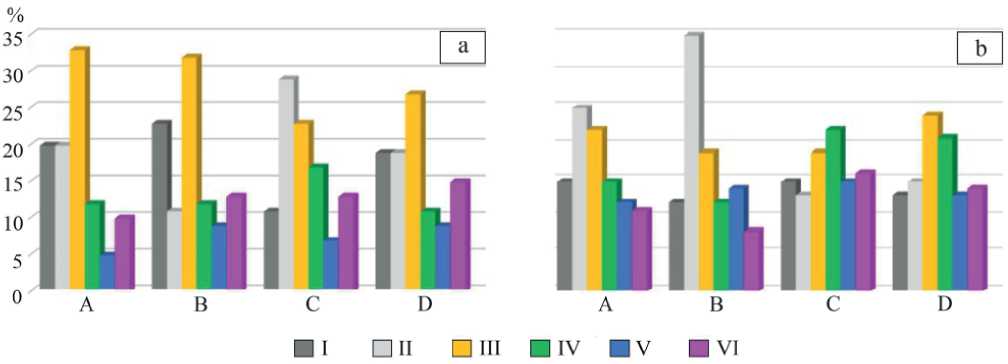

Изучение закономерностей образования вещественного состава морен, формирующегося в процессе экзарационно-аккумулятивной деятельности ледника, предполагает обязательное исследование их минерального состава, также обусловленного влиянием пород, слагающих удаленные, транзитные и местные питающие ледниковые провинции. При усилении экзарационной активности материкового льда местные подстилающие породы оказывали на формирование состава основных морен, включая минеральный, определяющее воздействие. Нами изучалась тяжелая фракция морен, поскольку она является многокомпонентной и наиболее чутко реагирующей на изменения минерального состава подстилающих пород и отложений близкого транзита. Минеральные спектры разновозрастных морен образовались за счет материала северо-восточной (Пай-Хой-Уральско-Новоземельской) и северо-западной (Фенноскандинавской) удаленных областей питания. Тяжелая фракция терригенных и карбонатных палеозойских осадочных пород северовосточной питающей провинции характеризуется высокой концентраций эпидота и в значительных количествах содержит рудные минералы, гранаты, циркон, рутил, турмалин, сидерит, флюорит. В минеральном спектре магматического комплекса Уральской области сноса высоки содержания рудных минералов, пироксенов, амфиболов, гранатов, циркона, рутила, турмалина, сфена (Батурин, 1947; Рябченков, 1965; Фишман, 1968). Для Фенноскандинавской питающей ледниковой провинции характерен широкий спектр тяжелых минералов, основными из которых являются амфиболы, гранаты, рудные, циркон, лейкоксен и другие ти- тановые минералы, эпидот; реже — апатит, монацит, ставролит, силлиманит, кианит, щелочные амфиболы (Кочетков, 1967). Что касается особенностей минерального состава тяжелой фракции пород транзитных и местных питающих провинций, то подробный обзор их литологического состава приведен в нашей ранней работе (Андреичева, 1994). Минеральный состав печорской морены в территориальных зонах A, B, C и D приведен в табл. 4 и представлен на рис. 4.

Таблица 4. Минеральный состав печорской морены в территориальных зонах Европейского Северо-Востока России

Table 4. Mineral composition of the Pechora Moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia

|

Зоны Zones Минералы Minerals |

А |

B |

C |

D |

|

ильменит / ilmenite |

5.8 |

7.1 |

8 |

7.3 |

|

эпидот / epidote |

22.7 |

23.7 |

26.7 |

32.5 |

|

амфибол / amphibole |

8.4 |

12.9 |

7 |

9.3 |

|

гранат / garnet |

15.6 |

17.7 |

9.5 |

14.2 |

|

пирит / pyrite |

11.2 |

8.8 |

16.7 |

5.8 |

|

сидерит / siderite |

16.3 |

9.3 |

16.3 |

16.6 |

|

Группа титановых минералов |

6.5 |

5.7 |

6.6 |

6 |

|

Titanium minerals group |

||||

|

Группа метаморфических |

||||

|

минералов |

3.1 |

6.2 |

2.1 |

2.7 |

|

Metamorphic minerals group |

Рис. 4. Минеральный состав печорской морены в территориальных зонах Европейского Северо-Востока России

Fig. 4. Mineral composition of the Pechora moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia

В зоне A печорская морена характеризуется амфибол (8 %)-пирит (11 %)-сидерит (16 %)-гранат (16 %)-эпидотовой (23 %) ассоциацией тяжелых минералов, ильменита содержится 6 %. Группа титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен) составляет 6 %, метаморфических (кианит, ставролит, силлиманит) — 3 %. Во всех разрезах печорской морены сидерита больше, чем пирита. В легкой фракции морены значительно содержание глауконита, характерного минерала подстилающих четвертичные отложения пород триаса, мела и юры — до 60 зерен на стандартный петрографический шлиф.

В зоне B минеральный спектр тяжелой фракции печорской морены аналогичен таковому в зоне А. Отличия состоят лишь в более низком суммарном содержании пирита и сидерита при их равном соотношении, а также более высокой концентрации минералов метаморфической группы.

В зоне C тяжелые минералы образуют гранат (10 %)-сидерит (16 %)-пирит (17 %)-эпидотовую (27 %) минеральную ассоциацию с почти равными содержаниями амфиболов и ильменита, соответственно составляющих 7 % и 8 %. Это может быть связано с ассимиляцией печорским ледником местных подстилающих юрских пород, а также развитых северо-восточнее, на пути его следования, триасовых гравийно-песчаных отложений. В тяжелой фракции и тех, и других пород преобладают минералы группы эпидота-цоизита, довольно обычны значительные содержания пирита и сидерита. Группа титановых минералов составляет 7 %, метаморфических — лишь 2 %.

В зоне D ассоциация тяжелых минералов печорской морены обогащена эпидотом, среднее содержание которого достигает 37 %, что связано с влиянием местных питающих провинций, представленных породами триаса, содержащими, как известно, до 60 % эпидота (Чалышев, Варюхина, 1968). Гранаты составляют 13 %, сидерит — 19 %, доли амфиболов, ильменита и пирита понижены, в среднем на каждый из них приходится соответственно 6, 8 и 5 %. Суммарное содержание титановых минералов невысоко — 6 %, еще меньше количество минералов метаморфической группы — 2 % (рис. 4).

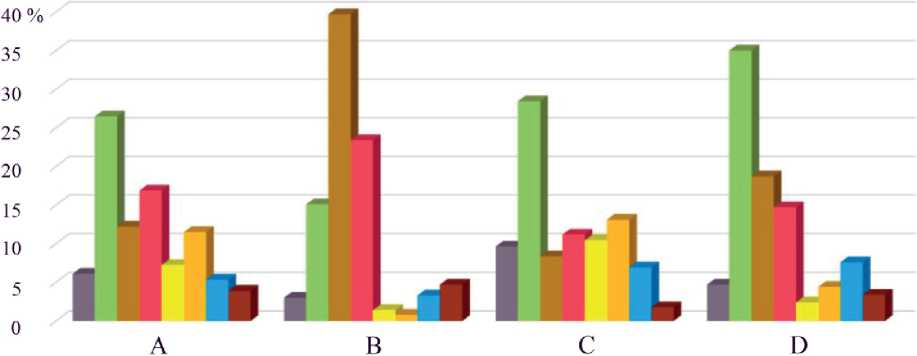

Петрографический состав обломков пород из печорской морены всей территории Европейского Северо-Востока России представлен в табл. 5 и на рис. 5. В зоне А весьма существенно содержание местных подстилающих мезозойских песчаников и алевролитов, которые в зоне B (долина р. Вычегды) являются транзитными породами. В зоне A почти треть всех обломков в морене представлена местными породами. Обломки нижнепалеозойских известняков и доломитов составляют до 40 %, при этом темноокрашенные карбонатные породы и их светлоокрашенные разности содержатся в равных количествах. Постоянно отмечаются единичные обломки розовых мраморовидных криноидно-мшанковых известняков ордовик-ран-несилурийского возраста, которые характерны для печорской морены и бассейна р. Вычегды. В коренном залегании подобные известняки в пределах Тимано-Уральской области неизвестны, поэтому их присутствие однозначно свидетельствует о связи этой морены с Новоземельской питающей провинцией и позволяет нам квалифицировать эти породы как руководя- щие валуны (Кристаллические руководящие…, 1971). Их наличие в моренах Европейского Северо-Востока России предыдущими исследователями не отмечалось. Содержание дальнеприносных обломков кристаллических образований, кварцитов и кварцитопесчани-ков составляет 15 %. Количество песчаников перми и триаса и (в меньшей степени) кремнистых пород невелико — 12 %. Но эти породы, участвуя в геологическом строении Печорской гряды, которая простирается параллельно Тиману и пересекает р. Печоры у с. Мутный Материк, для долины р. Печора не являются столь уж дальнеприносными. Удлиненные обломки пород в морене ориентированы с севера-северо-востока в секторе 0–45°.

В зоне B удлиненные обломки пород в печорской морене ориентированы по азимуту 200–240°, что указывает на поступление обломочного материала с северо-востока. Как и в зоне А, в составе обломков здесь отмечаются новоземельские розовые криноидно-мшан-ковые известняки. Преобладают чуждые этой зоне породы: известняки (преимущественно темноокрашен-ные), палеозойские мергели и доломиты, окремнелые известняки, содержание которых достигает 34 %. Количество обломков юрских и меловых песчаников и алевролитов составляет 32 %, магматических и метаморфических пород дальнего сноса меньше — 22 %, в еще меньшем количестве (лишь 12 %) содержатся обломки терригенных пород верхней перми и триаса.

В печорской морене зоны C обломки местных светло-серых и белых известняков девона и карбона с гряды Чернышева доминируют, составляя 29 %. На крепкие зеленовато-серые и серые песчаники, гравелиты и конгломераты перми и триаса приходится 17 %. Эти породы можно считать как местными, так и близкого транзита, поскольку пермские образования практически повсеместно подстилают здесь отложения неоплейстоцена. Характерно также довольно высокое содержание (20 %) магматических и метаморфических пород Пай-Хоя и Полярного Урала и постоянное присутствие единичных обломков новоземельских розовых криноидно-мшанковых известняков. В качестве еще одной особенности печорской морены необходимо отметить выдержанную на большей части изученной территории ориентировку длинных осей обломков в секторе 340–60°.

В зоне D (долина средней Печоры) в этой морене также преобладают карбонатные породы, составляющие около 38 %. Половина обломков (19 %) представлена нижнепалеозойскими темно-серыми и черными, иногда битуминозными известняками и доломитами. Мезозойские песчаники, алевролиты и аргиллиты содержатся в количестве 27 %. Подстилающие пермо-триасовые осадочные образования и кремнистые породы составляют лишь 11 %, тогда как экзотические для средней Печоры магматические и метаморфизованные породы, а также кварциты и кварцитопесча-ники — 24 %. Длинные оси обломков пород ориентированы с севера-северо-востока по азимуту 180–220°.

Таким образом, печорская морена в пределах выделенных территориальных зон формировалась за счет материала Пай-Хой-Уральско-Новоземельского центра оледенения, на что указывает комплекс ее литологических признаков, включая петрографические (табл. 5, рис. 5).

Таблица 5. Петрографические критерии расчленения и корреляции средненеоплейстоценовых морен в территориальных зонах Северо-Востока Европейской России

Table 5. Petrographic criteria for the subdivision and correlation of Neopleistocene moraines in the territorial zones of the North-East of European of Russia

|

Территориальные зоны1 Territorial zones |

Горизонты2 Horizons |

Петрографический состав, % Группы пород3 Petrographic content, % Rock groups |

Руководящие валуны, другие характерные породы Leading boulders, other characteristic rocks |

Ориентировка обломков пород Orientation of rock debris |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

IV |

||||

|

A |

QII4pč |

20 |

20 |

33 |

12 |

5 |

10 |

розовые криноидно-мшанковые известняки с Новой Земли; преобладают темноокрашенные известняки и местные мезозойские породы pink crinoid-mshant limestones from the New Earth. Dark-colored limestones and local Mesozoic rocks prevail |

ССВ 0–45° |

|

QII6vč |

15 |

25 |

22 |

15 |

12 |

11 |

изверженные породы Фенноскандинавии, тиманские базальты с агатами, опоки, мергели, оранжевые песчаники перми; доминируют светлосерые и белые известняки Fennoskandian pyrogenic rocks, Timan basalt with agates, opokas, marls, Permian orange sandstones. The light gray and white limestones dominate |

ЗСЗ 310–330° |

|

|

B |

QII4pč |

23 |

11 |

32 |

12 |

9 |

13 |

новоземельские розовые криноидно-мшанковые известняки Novozemelsky pink crinoid-bryozoan limestones |

ССВ 200–240° |

|

QII6vč |

12 |

35 |

19 |

12 |

14 |

8 |

кристаллические породы Фенноскандинавии, Тиманские базальты с агатами Fennoskandian crystalline rocks, Timan basalt with agates |

ЗСЗ 285–330° |

|

|

C |

QII4pč |

11 |

29 |

23 |

17 |

7 |

13 |

новоземельские розовые криноидно-мшанковые известняки; доминируют местные светлоокрашенные известняки карбона Novozemelsky pink crinoid-bryozoan limestones. Local light painted Carboniferous limestones dominate |

ССЗ–ВСВ 340–60° |

|

QII6vč |

15 |

13 |

19 |

22 |

15 |

16 |

породы Полярного и Приполярного Урала: пирокцсениты, амфиболиты, перидотиты, кварциты и кварцитопесчаники ордовика и девона rocks of the Polar and Subpolar Urals: pyroxenites, amphibolytes, peridotites, Ordovician and Devonian quartzites and quartzite sandstones |

ВСВ–ВЮВ 45–105° |

|

|

Окончание таблицы 5 |

|||||||||

|

Территориальные зоны1 Territorial zones |

Горизонты2 Horizons |

Петрографический состав, % Группы пород3 Petrographic content, % Rock groups |

Руководящие валуны, другие характерные породы Leading boulders, other characteristic rocks |

Ориентировка обломков пород Orientation of rock debris |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

IV |

||||

|

D |

QII4pč |

19 |

19 |

27 |

11 |

9 |

15 |

новоземельские розовые криноидно-мшанковые известняки; доминируют местные светлоокрашенные карбонатные породы Novozemelsky pink crinoid-bryozoan limestones. Local lightcolored carbonate rocks dominate |

ССВ 0–40° |

|

QII6 vč |

13 |

15 |

24 |

21 |

13 |

14 |

породы Полярного и Приполярного Урала: амфиболиты, пироксениты, перидотиты, кварциты и кварцитопесчаники ордовика и девона rocks of the Polar and Subpolar Urals: amphibolytes, pyroxenites, peridotites, Ordovician and Devonian quartzites and quartzite sandstones |

ССВ 40–60° |

|

-

1 Территориальные зоны. Долины рек: A — Черной, Шапкиной, Лаи, нижней Печоры; Колвы, Ижмы, Удоры; B — Вычегды; C — Адзьвы, Сейды, Бол. Роговая; D — средней Печоры.

Territorial zones. Valleys of rivers: A — Chernaya, Shapkina, Laya, lower Pechora; Kolva, Izhma, Udora; B — Vychegda; C — Adz’va, Seyda, Bol. Rogovaya; D — middle Pechora.

-

2 Горизонты: QII4 pč — печорский (днепровский), QII6 vč — вычегодский (московский).

Horizons: QII4 pč — Pechora (Dnieper), QII6 vč — Vychegda (Moscow).

-

3 Группы пород: I — палеозойские темно-серые и черные известняки и доломиты, II — палеозойские светло-серые и белые известняки, III — юрские и нижнемеловые терригенные породы, IV — терригенные породы перми и триаса, V — магматические и метаморфические породы (дальнеприносные), VI — кварциты и кварцитопесчаники.

Rock groups: I — Paleozoic dark gray and black limestones and dolomites, II — Paleozoic light gray and white limestones, III — Jurassic and Lower Cretaceous terrigenous rocks, IV — Permian and Triassic terrigenous rocks, V — igneous and metamorphic rocks (long-distance), VI — quartzites and quartzite sandstones.

Рис. 5. Петрографический состав обломков пород из печорской (а) и вычегодской (b) морен в территориальных зонах A, B, C и D

Fig. 5. Petrographic composition of rock fragments from the Pechora (a) and Vychegda (b) moraines in territorial zones A, B, C and D

Вычегодская (московская) морена широко развита на территории Европейского Северо-Востока России, ею сложены средние и верхние части разрезов береговых обнажений. Часто с экзарационным контактом она перекрывает родионовские (шкловские) межледниковые отложения, иногда лежит непосредственно на печорской морене. Мощность вычегодской морены в береговых обнажениях колеблется от нескольких метров до 35 м.

В зоне A эта морена, по аналогии с печорской, также имеет самый тонкий гранулометрический состав. Она содержит весьма незначительную примесь гравия (1.5 %), но обогащена глиной, среднее количество которой составляет 37.7 %. Морена слабо сортирована (Sc = 0.18), средний диаметр зерен (dсp) равен 0.020 мм (табл. 6)

В зоне B вычегодская морена характеризуется наиболее высоким в регионе содержанием материала, растворимого в 10 %-й соляной кислоте (HCl), — 8.90 %. Степень сортированности морены очень низкая (Sc = 0.12), сложена она валунным суглинком с близкими средними содержаниями гравийно-песчаной (З2.4 %), алевритовой (31.8 %) и глинистой (35.8 %) фракций, представляя собой классическую поликом-понентную «оптимальную смесь», что является характерной особенностью отложений ледникового ряда.

В зоне C вычегодская морена имеет изменчивый гранулометрический состав. Особенно это характер-

Рис. 6. Гранулометрический состав вычегодской морены в территориальнах зонах Северо-Востока Европейской России

Fig. 6. Granulometric composition of the Vychegda moraine in the territorial zones of the North-East of European Russia но для морены из разрезов береговых обнажений реки Бол. Роговая, где она представлена отложениями от супесей до тяжелых суглинков (dср варьирует в широких пределах — от 0.012 до 0.042 мм) с повышенной суммарной карбонатностью, достигающей здесь 7.90 % против 2.32 % на р. Адзьве. Вычегодская морена в долине р. Сейды имеет более тонкий средний диаметр (dср = 0.021 мм), чем печорская, и значительно более низкую суммарную карбонатность (6.91 %), вероятно обусловившую меньшую плотность породы. В целом же вычегодская морена представлена преимущественно валунными суглинками (dср = 0.020–0.023 мм), и низкой степенью сортированности (Sc = 0.10–0.16). Отмечается прямая корреляция между средним диаметром зерен и коэффициентом их сортировки.

В зоне D в разрезах средней Печоры структура вычегодской морены также меняется от разреза к разрезу, на что указывают довольно существенные колебания среднего диаметра зерен (от 0.010 до 0.044 мм) при среднем его значении 0.027 мм. Содержания гравийно-песчаной, алевритовой и глинистой фракций в морене примерно равны, их соотношение в процентах составляет соответственно 33.3:33.2:33.6 (рис. 6). Морена плохо сортирована (Sc = 0.15), суммарная кар-бонатность ее незначительна (от 1.40 до 3.40 %).

Широкое развитие вычегодской морены на рассматриваемой территории обеспечило высокую степень изученности ее минерального состава (табл. 7, рис. 7).

В зоне A тяжелая фракция представлена эпидотом (26 %), гранатами и амфиболами, составляющими соответственно 17 и 12 %. На пирит и сидерит в сумме приходится 19 % при преобладающей роли сидерита — 12 %. Ильменит составляет 6 %, количества титановых и метаморфных минералов соответствуют 5 и 4 %.

В зоне B в составе тяжелых минералов вычегодской морены резко доминируют амфиболы, составляющие 40 %, и гранаты — 23 %. Эпидот присутствует в количестве 15%, совсем несущественны содержания ильменита (3 %), по 3 и 5 % соответственно приходится на долю группы титановых и метаморфических минералов, мизерны содержания пирита и сидерита (по 1 %). Различия в минеральном составе печорской и вычегодской морен на территории зоны Б очевидны и выдержаны, что может свидетельствовать о важности изучения тяжелых минералов с целью стратиграфических и палеогеографических реконструкций.

Таблица 6. Гранулометрический состав вычегодской морены в территориальнах зонах Северо-Востока Европейской России

Table 6. Granulometric composition of the Vychegda moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia

|

Территориальная зона Territorial zone |

Карбонат-ность, % Carbonate content, % |

Содержание фракций, %, размер, мм Content of fractions, %, size, mm |

Cредний диаметр, dср, мм Average diameter, dср, mm |

Коэффициент сортировки, Sc Sorting coefficient, Sc |

|||

|

>1.0 |

1.0-0.1 |

0.1-0.01 |

<0,01 |

||||

|

A |

4.75 |

1.5 |

21.9 |

39.8 |

37.7 |

0.020 |

0.18 |

|

B |

8.90 |

2.4 |

28.2 |

32.4 |

37.1 |

0.024 |

0.12 |

|

C |

5.71 |

2.4 |

22.7 |

39.2 |

35.7 |

0.021 |

0.12 |

|

D |

2.58 |

0.9 |

32.4 |

33.2 |

33.6 |

0.027 |

0.15 |

□ ильменит

□ амфибол

□ пирит

□ группа титановых минералов

□ эпидот в гранат

В сидерит

■ группа метаморфических минералов

Рис. 7. Минеральный состав вычегодской морены в территориальных зонах Европейского Северо-Востока России (%)

Fig. 7. Mineral composition of the Vychegda moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia (%)

Таблица 7. Минеральный состав вычегодской морены в территориальных зонах Европейского Северо-Востока России

Fig. 7. Mineral composition of the Vychegda moraine in the territorial zones of the European North-East of Russia

|

Зоны Zones Минералы Minerals |

А |

B |

C |

D |

|

ильменит / ilmenite |

6 |

3 |

10 |

5 |

|

эпидот / epidote |

26 |

15 |

28 |

35 |

|

амфибол / amphibole |

12 |

40 |

8 |

19 |

|

гранат / garnet |

17 |

23 |

11 |

15 |

|

пирит / pyrite |

7 |

1 |

10 |

2 |

|

сидерит / siderite |

12 |

1 |

13 |

4 |

|

группа титановых минералов |

5 |

3 |

7 |

8 |

|

titanium minerals group |

||||

|

группа метаморфических |

||||

|

минералов |

4 |

5 |

2 |

3 |

|

metamorphic minerals group |

В зоне C тяжелая фракция слагает амфибол (8 %)-ильменит (10 %)-пирит (10%)-гранат (11 %)-си-дерит (13 %)-эпидотовую (28 %) минеральную ассоциацию с содержаниями титановых и метаморфических минералов 7 и 2 % соответственно.

В зоне D в ассоциации тяжелых минералов вычегодской морены (по аналогии с печорской этого района) также высоко содержание эпидота, составляющего 35 % веса тяжелой фракции, что, скорее всего, связано с выходами на поверхность пород триаса, обогащенных эпидотом. Суммарное количество амфиболов и гранатов составляет 34 %, что может указывать на участие в формировании вычегодской морены метаморфизованных гранатсодержащих и зеленокаменных пород Приполярного Урала. Содержание титано- вых минералов существенно — 8 %, группы метаморфических минералов — лишь 3 %.

На большей части Европейского Северо-Востока России (зоны A и B) вычегодская морена формировалась за счет поступления материала из Северо-Западной терригенно-минералогической провинции. А на крайнем северо-востоке и востоке региона (зоны C и D) ее образование следует связывать с Полярным и Приполярным Уралом (Кузнецова, 1971; Андреичева, 1992). В зонах A и B основу минералогического спектра вычегодской морены составляют руководящие минералы Фенноскандинавии и Северного Тимана — амфиболы и гранаты. Суммарное количество пирита и сидерита в вычегодской морене ниже, чем в печорской. Глауконит же в ней имеет более мелкую размерность, и его содержания его в 3–4 раза меньше, чем в печорской морене (в стандартном петрографическом шлифе не более 15–20 зерен). На крайнем северо-востоке региона (зона C) и на средней Печоре (зона D) в вычегодской морене повышены содержания эпидота, амфиболов и гранатов, что, вероятно, обусловлено их поступлением из уральских зеленокаменных и метаморфизованных гранатсодержащих пород.

Установленные возрастные и пространственные тенденции закономерной изменчивости минерального состава разновозрастных горизонтов морен с учетом других литологических данных позволили достоверно выявить их стратиграфическую принадлежность.

В зоне A вычегодская морена по петрографическому составу грубообломочного материала и по его ориентировке существенно отличается от печорской (табл. 5, рис. 5). Она содержит значительно больше обломочного материала, и более крупного размера, чем печорская. Руководящие обломки в долинах рек Большеземельской тундры, нижней Печоры и Ижмы представлены породами, которые можно рассматривать в качестве пород-индикаторов Северо-Западной терригенно-минералогической провинции: это граниты (в том числе рапакиви), гранитогнейсы, габбро-иды и их метаморфизованные разности, нефелиновые сиениты, аметисты и агатсодержащие базальты с 35

Северного Тимана. В долине Шапкиной содержание базальтов с агатами иногда достигает 24–26 %. В целом же концентрация дальнеприносных изверженных пород в морене меняется от 14 до 28 %. В группе обломков карбонатных пород, среднее содержание которых составляет 40 %, доминируют светло-серые и белые известняки (25 %). Местные юрские и нижнемеловые породы содержатся в количество 20–24 %, чуждые для зоны A кремнистые породы и пермо-триасо-вые осадочные образования составляют 11–16 %. Полученная нами калий-аргоновая датировка валуна гранитогнейса из вычегодской морены в долине р. Лаи, равная 1775 млн лет, указывает на формирование ее за счет фенноскандинавского материала (Андреичева, Андреичев, 2013). Ориентировка обломков в секторе 310–330° также свидетельствует о сносе материала с запада-северо-запада при формировании вычегодской морены в этой зоне.

В зоне B (долина р. Вычегды) в петрографическом составе крупнообломочного материала тоже высоко содержание кристаллических пород фенноскандинав-ского происхождения, составляющих в отдельных разрезах вычегодской морены до 29 %. Наряду с гранитами, гранитогнейсами, гранатовыми амфиболитами, долеритами, диоритами и габбро встречаются валуны крупнокристаллических нефелиновых сиенитов. На поступление терригенного материала из Фенносканди-навского центра оледенения указывает как ориентировка обломков пород с запада-северо-запада на восток-юго-восток в секторе 285–330о, так и калий-аргоновые датировки валунов кристаллических пород (гранитов, диоритов, гнейсов, сланцев) из вычегодской морены — 1345–2015 млн лет, что хорошо согласуется с реконструкцией направления движения ледникового покрова во время второго средненеоплейстоцено-вого оледенения (Андреичева, Андреичев, 2013). Карбонатные породы, являющиеся как транзитными, так и дальнеприносными, преобладают, составляя до 47 % от числа всех обломков. Большая часть их (35 %) приходится на долю светлоокрашенных известняков. В этом моренном горизонте в небольшом количестве содержатся обломки пород нижней перми и карбона, развитые в бассейне Северной Двины: сероцветные мергели, доломиты, известняки, а также серые, реже красноцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты, тяжелая фракция которых обогащена гранатами (Кочетков, 1962).

Крайний северо-восток региона (зона C) территориально включает бассейны рек Адзьвы, Бол. Роговая и Сейды. Петрографический состав обломков пород в вычегодской морене здесь разнообразен. Это вероятно, связано, с одной стороны, с локальными изменениями направления движения покровного ледника, перерабатывающего на своем пути породы различного петрографического состава, с другой — с различной степенью экзарации ледникового ложа, обусловленной динамической активностью ледника. По этой причине характеристика состава крупнообломочного материала рассмотрена отдельно в каждой речной долине.

В вычегодской морене р. Адзьвы карбонатные породы составляют 28 %. На долю светлоокрашенных известняков, подобных слагающим гряду Чернышева, приходится 15 %. Содержания других пород в долине 36

реки изменчиво. В ее верховье в морене много обломков мезозойских пород, составляющих в среднем 29 %, а в ее нижнем течении их в три раза меньше — 9 %. Пермские и триасовые породы в верхнем течении реки содержатся в количестве 26 %, в низовье их немного больше — 29 %. На севере долины р. Адзьвы обломки пород Полярного и Приполярного Урала — зеленые лавобрекчии, кварц-эпидотовые породы, габбродоле-риты, амфиболиты, перидотиты, пироксениты, различные сланцы (в том числе филлиты), фиолетовые и розовые кварциты и кварцитопесчаники девона и тель-посской свиты нижнего ордовика — составляют 18 %. В нижнем течении их количество возрастает до 45 %. Субширотная ориентировка удлиненных обломков пород в секторе 80–105° свидетельствует о формировании вычегодской морены в долине р. Адзьвы за счет обломочного материала, представленного метаморфизованными свитами Полярного и Приполярного Урала.

В вычегодской морене р. Сейды, как и в разрезах р. Адзьвы, содержание карбонатных пород также невысоко — 26 %, всего 11 % составляют светлоокрашенные разности известняков. На долю пермских и триасовых терригенных образований приходится 23 %, кристаллических пород с Урала — 28 %. Ориентировка удлиненных обломков пород с северо-востока на юго-запад в секторе 40–60° подтверждает связь вычегодской морены с Уральской питающей ледниковой провинцией.

Вычегодская морена в разрезах р. Бол. Роговая содержит 40 % обломков карбонатных пород, то есть их содержится существенно больше, чем на реках Адзьве и Сейде. Соотношения темных и светлых известняков различны. Редко преобладают светло-серые и белые известняки, иногда группа темноокрашенных карбонатных пород доминирует, либо количества обеих групп практически равны. Местные породы здесь сложены пермскими полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и песчаниками горчичной окраски, суммарное количество которых составляет только 9 %. Довольно высока концентрация обломков кристаллических пород Урала, аналогичных содержащимся в вычегодской морене долины р. Адзьвы, которые в сумме с кварцитами и кварцитопесчаниками здесь составляют 26 %. Удлиненные обломки пород ориентированы по азимуту 225–270°.

Резюмируя результаты изучения петрографического состава крупнообломочного материала, заключенного в вычегодской морене зоны В, необходимо отметить его общность, сводящуюся к одинаковому набору петрографических групп обломков и их близкому процентному содержанию, а также ориентировку обломков пород в направлении, близком к субширотному. Так, вычегодская морена характеризуется постоянным присутствием магматических и метаморфических пород Урала, чуждых бассейнам этих рек, но составляющих 26–28 %. Ориентировка удлиненных обломков с востока-северо-востока по азимуту 220–285° также свидетельствует о влиянии Полярного и Приполярного Урала на образование этой морены.

В зоне D на средней Печоре вычегодская морена тоже содержит относительно немного обломков карбонатных пород (28 %) с примерно равными соотношениями в этой группе темноокрашенных и светло- окрашенных разностей известняков. Количество обломков юрских и меловых пород составляет 24 %. В составе крупнообломочного материала доминируют обломки экзотических для района пород — 48 %. Эта группа включает осадочные, преимущественно кремнистые породы (21 %), а чуждые долине средней Печоры метаморфические и изверженные образования составляют 27 %. Среди последних отмечено большое количество пород осевой части Приполярного и Полярного Урала. Петрографический состав кристаллических пород аналогичен таковому в долине р. Адзьвы. Обломки пород ориентированы в секторе 40–60°, что подтверждает поступление обломочного материала в вычегодскую морену со стороны Полярного и северной части Приполярного Урала.

Заключение

Впервые на Европейском Северо-Востоке России детально проанализированы геологические, палеогля-циологические и палеогеоморфологические факторы гляциолитогенеза, дана оценка их влияния на формирование состава морен и составлена классификационная сетка к карте литорайонов. С учетом результатов комплексного литологического изучения морен по типу ледникового питания выполнено литолого-палеогеографическое районирование территории исследований с составлением карты литорайонов. Выделены 32 литорайона, представляющие собой элементарные единицы районирования, в пределах которых корреляция морен с использованием литологических параметров выполняется без ограничений в любом направлении. Составленную карту предлагается использовать в качестве основы при выполнении региональных и межрегиональных литологических сопоставлений морен. Часть выделенных литорайонов объединена в четыре территориальные зоны ( A, B, C и D ). Выявлены региональные литологические критерии расчленения морен среднего неоплейстоцена, позволяющие идентифицировать разновозрастные моренные горизонты и проводить их обоснованную корреляцию в выделенных территориальных зонах.

Для разработки литологических критериев расчленения и корреляции основных морен среднего неоплейстоцена на Европейском Северо-Востоке России проведен анализ результатов их многолетнего комплексного исследования. Обобщение данных гранулометрического анализа валунных суглинков, супесей и глин в выделенных территориальных зонах (более 6500 образцов) подтвердило низкую степень их сортировки и вывод о том, что их нужно рассматривать как отложения материковых ледниковых покровов неоплейстоцена.

В результате выполнения около 1500 минералогических анализов тяжелой фракции печорской и вычегодской морен по единой методике и обобщения полученных аналитических данных выявлена территориальная изменчивость состава тяжелой фракции не только разновозрастных, но и одновозрастных морен, обусловленная влиянием терригенного материала питающих ледниковых провинций трех категорий — удаленных, транзитных и местных — на формирование особенностей их минерального состава. Эти различия рекомендуется рассматривать в качестве диагностических признаков разновозрастности основных мо- рен, как при стратиграфическом расчленении ледникового комплекса, так и при проведении пространственных корреляций ледниковых горизонтов.

Для установления местоположения питающих ледниковых провинций, направлений движения ледниковых покровов и путей переноса валунно-галечного материала изучен петрографический состав обломков пород в 900 валунных пробах из моренных горизонтов и замерена ориентировка заключенных в них удлиненных обломков (более 40 000 замеров).

На большом фактическом материале подтверждена эффективность использования для расчленения и корреляции морен данных петрографического состава крупнообломочного материала, соотношения дальнеприносных и местных пород, наличия руководящих валунов. Наиболее перспективным и регионально выдержанным литостратиграфическим критерием является ориентировка удлиненных обломков пород.

Выявленные данные свидетельствуют о том, что печорская морена в пределах выделенных территориальных зон формировалась за счет материала Пай-Хой-Уральско-Новоземельского центра оледенения, на что четко указывает комплекс ее петрографических признаков (табл. 5).

Образование вычегодской морены в пределах территориальных зон A и B связано с Фенноскандинавией и Северным Тиманом. На поступление терригенного материала из Фенноскандинавского центра оледенения указывает как ориентировка обломков пород с запада-северо-запада на восток-юго-восток, так и изотопные датировки валунов кристаллических пород, содержащихся в горизонтах морен. Вычегодская морена в зонах C и D формировалась за счет материала Полярного и Приполярного Урала.

Установленные возрастные и пространственные тенденции закономерной изменчивости минерального состава разновозрастных горизонтов морен с учетом других литологических данных позволили достоверно выявить их стратиграфическую принадлежность.

Аргументированные выводы по расчленению и корреляции маркирующих средненеоплейстоценовых горизонтов морен, получившие комплексное обоснование, могут служить основанием для внесения уточнений в стратиграфическую схему среднего неоплейстоцена и проведения соответствующей корректировки региональных стратиграфических схем.

Исследования выполнены в рамках темы НИР «Эволюция биоты и среды ее обитания как основа расчленения и геологической корреляции осадочного чехла Печорской плиты и ее складчатого обрамления» ГР № 122040600008-5.