«Люди Севера» в плейстоцене: палеолитические вехи и переходные горизонты в Северной Евразии. Часть I: раннепалеолитические предки

Автор: Роллан Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

Заселение человеком высоких широт Северной Евразии повлекло за собой необходимость справляться с суровой биоклиматической обстановкой и колебаниями в ледниковом цикле. Палеолитические свидетельства указывают на древние достижения культуры во время длительных адаптационных и переходных стадий у населения Севера. Импульсом послужило распространение раннепалеолитических популяций в умеренные и континентальные природные пояса Евразии, которое полностью реализовалось в течение среднего и верхнего палеолита. Биогеографическая среда человека, в значительной степени совпадающая с мамонтовыми степными биомами, сформировалась во время среднепалеолитической формативной стадии. Публикация посвящена исследованию и обсуждению нижнепалеолитических местонахождений и эпизодов начального заселения Северной Евразии. Часть I определяет круг таких проблем, как временной перспективизм, культура, адаптация к добыванию пищи и принципы человеческой биогеографии.

Временной перспективизм, адаптационные стратегии, культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14523028

IDR: 14523028 | УДК: 903

Текст научной статьи «Люди Севера» в плейстоцене: палеолитические вехи и переходные горизонты в Северной Евразии. Часть I: раннепалеолитические предки

Заселение севера Евразии и Берингии в палеолите периодически обращает на себя внимание исследователей [Bader, 1965; Nat, 1971; McBurney, 1976; Clermont, Smith, 1980; Derevianko, 1990; Guzlitzer, Pavlov, 1993; Cinq-Mars, Morlan, 1999; Сериков, 1999; Keys, 2000; Орлова, Кузьмин, Зольников, 2000; Pavlov, Indrelid, 2000; Rolland, 2001, 2010; Hoffecker, 2002; Мочанов, Федоссева, 2002; Pitulko et al., 2004; Роллан, 2008; Chlachula, 2011]. Оно связано с физико-климатическими, экологиче скими барьерами и длительной адаптацией к высоким широтам, арктическим, субарктическим, субполярным [Clermont, 1974; Clark, 1975, chap. 2; Zvelebil, 1978, р. 205–207], континентальным, гиперконтинентальным [Nat,

1971, pt 2; 1972, р. 212–218; 1974], перигляциальным ареалам [Tricart, Cailleux, 1967; West, 1968, chap. 5; Butzer, 1971, chap. 7].

Тропические африканские истоки, показывающие принцип зоогеографического расселения с юга на север, оставили гоминидам плохую экипировку для выживания с помощью сугубо физических средств. Опора в большей степени на поведение частично укоренилась в Африке в районе Сахары, при смещении плио-плейстоценовой диеты в сторону хищничества [Bourlière, 1963; Foley, 1987, сhap. 10], выдвижении на первый план естественно-исторического познания [Cachel, 1994] и экологического полиморфизма [Kummer, 1971, р. 143–144], а также при развитии тех-ноэкономических, социальных, когнитивных наборов в течение длительного времени. Заселение обширных

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (57) 2014 © Роллан Н., 2014

пространств «холодных поясов» потребовало затяжных переходных периодов «ученичества», распознаваемых посредством «временного перспективизма» [Bailey, 2007].

Исследования показывают, что пригодные для жизни ареалы, свободные ото льда, были широко распространены в Северной Евразии и Берингии и поддерживали богатство растительного и животного сообществ мамонтовых степных биомов [Guthrie, 1985, 2001; Kahlke, 1999; Ukkonen et al., 1999; Svendsen et al., 2004; Gualtieri et al., 2005; Kienast et al., 2005; Mangerud et al., 2008; Väliranta et al., 2009]. Верхнепалеолитические эпизоды заселения, через меридианы, высокие субполярные широты, демонстрируют большую протяженность во времени, включая суровый последний гляциальный максимум [Павлов, 1988; Cinq-Mars, Morlan, 1999; Сериков, 1999, 2007; Pavlov, Indrelid, 2000; Pavlov, Svendsen, Indrelid, 2001; Terberger, Street, 2002; Pavlov, Roebroeks, Svendsen, 2004; Pitulko et al., 2004; Svendsen et al., 2004; Kuzmin, 2008; Павлов, 2008, 2009; Chlachula, 2010a, b]: Мамонтова Курья, 66° с.ш., 36 тыс. л.н., Пым-Ва-Шор, 67° с.ш., 13,5–11,1 тыс. л.н., на Cеверном Урале; Янская стоянка, 71° с.ш., 27 тыс. л.н., Берелех, >71° с.ш., 11,8–12,2 тыс. л.н., на севере Центральной Сибири; пещера Блюфиш, 67° с.ш., 23 тыс. л.н., в Восточной Берингии [Cinq-Mars, Morlan, 1999; Harington, Cinq-Mars, 2008]. Таким образом, благодаря культурным инновациям люди могли жить далеко на севере, несмотря на экстремальные сезонные температуры.

Археологи обнаруживают, что популяции, связанные с неандертальцами или архаическими людьми современного типа, длительное время существовали в высоких широтах в период позднего среднего – раннего позднего стадиалов плейстоцена или перигляциальных циклов оледенения: Линфорд, MIS-4, Котт-Сэнт-Брелад, Джерси, MIS-6 и -4, в Англии; Бьювэйс, MIS-4, Аченхейм «74», MIS-6, во Франции; Месвин IV, MIS-8, в Бельгии; Лихтенберг, MIS-4, Ох-тмиссен, MIS-6, Макклиберг, MIS-8, в Германии; Бисник, Томашув, Тржебка, Розумице-3, MIS-8, в Польше [Grahmann, 1955; Sainty, Thévenin, 1978; Cahen, Michel, 1986; La Cotte…, 1986; Locht et al., 1995; Veil et al., 1996; Boismier et al., 2003; Thieme, 2003; Cyrek, 2010; Foltyn, Kozlowski, Waga, 2010]. Волчья пещера (Сусилуола, некоторые исследователи считают артефакты из нее неубедительными [Вишняцкий, Пи-тулько, 2012]), Остроботния, 62° с.ш., в Финляндии; остатки человека в Хвалынске, 52,5° с.ш., MIS-5е/5d, Ельниках II, 58–59° с.ш., MIS-07/06, на Волге; Бызо-вая (Л.Б. Вишняцкий, В.В. Питулько относят ее к переходу от среднего к верхнему палеолиту [Там же]), 65° с.ш., MIS-3b, на Урале; человеческая таранная кость на Байгаре, 58° с.ш., MIS-3а (AMS-дата >40,3 тыс. л.н.), Арышевское-1, 56,8° с.ш., MIS-3а, в

Западной, Центральной и Северной Сибири; Мунгха-рыма, 64° с.ш., MIS-3а, в Якутии, Россия [Талицкий, 1946; Гремяцкий, 1952; Bader, 1968; Гуслицер, Павлов, 1987; Широков, 1992; The Paleolithic…, 1998; Сериков, 1999, 2000, 2007, 2008; Зенин и др., 2000; Chlachula, 2001, 2010a; Мочанов, Федосеева, 2002; Schultz et al., 2002; Kuzmin, 2008; Kuzmin et al., 2009]. Наличие этих стоянок показывает, что длительное время тому назад люди жили в суровых перигляциальных, субполярных ареалах высоких широт Европы и Сибири [Nat, 1972; Auguste, 1996; Природная среда…, 2003; Sainte-Anne I…, 2007; Роллан, 2008; Chlachula, 2011, р. 497] (другая точка зрения: [Gamble, 1986; Whallon, 1989; Goebel, 2002; Hoffecker, 2002]). Дальнейшие верхнепалеолитические экспансии были обусловлены предшествующими северными направлениями расселения, в т.ч. проникновениями в Северо-Восточную Европу и Сибирь в течение среднеплейстоценового интергляциала [Bader, 1965; Arkhipov, 1999]. В части I данной публикации рассматриваются раннепалеолитические предшественники населения Северной Евразии, тогда как часть II посвящена среднему палеолиту как формативной стадии.

Адаптационные ограничения в заселении Северной Евразии

Ограничения. Заселение континентальных ареалов высоких широт означает переход к периодам, включающим повторяющиеся, требующие напряжения сил биоклиматические и ресурсные стрессы [Torrence, 1983; Rolland, 2010, table 1], спровоцированные сезонными режимами [Clermont, 1974; Whiting, Sodergren, Stigler, 1982; Irving, 1985, p. 539–540], нестабильными, непредсказуемыми условиями: короткое лето, продолжительные зимы с температурами до –40°… –60 °С, разреженный воздух [Tomirdiaro, 1996], короткий световой день в широтах от <56 до 72°. Голарктическая таежная, субарктическая лесная зоны поддерживали в теплые периоды богатую биомассу позвоночных, но зимы сильно сокращали или приостанавливали ее основное воспроизводство по причине острого дефицита пищи [Clermont, 1974; Zvelebil, 1978, р. 207]. Ледяной, толстый снежный покровы, продолжительные морозы, частые летние и зимние туманы ограничивали передвижение и доступ к проточной воде.

«Адаптационный парадокс». Обитание в этой среде подразумевало круглогодичное выживание, зимовку в опасных условиях (закон минимума Либиха). Африканские предки-приматы и ранние Homo были адаптированы к тропическим полуаридным или муссонным экосистемам [Wheeler, 1991, 1992], а значит, чуждые условия делали гоминидов напрямую зависящими от уровня терморегуляционной выносливости.

Это взаимодействие человека и окружающей среды требовало диеты хищников, основанной на млекопитающих, орнито- и ихтиофауне; наличия огня, одежды, сооружения убежищ с использованием листвы, мха, ветвей, коры, досок, бревен, мамонтовых костей, бивней; преодоления различных порогов в технологическом развитии в соответствии с возросшей комплексностью, разнообразием и интенсивностью работы [Clermont, 1977, p. 66–79; Perlès, 1977, 1981; Clermont, Smith, 1980, p. 222–224; Bosinski, 1982, p. 167; Morlan, Cinq-Mars, 1982, p. 354; Torrence, 1983; Irving, 1985, p. 540; Velichko, 1988, p. 194; Cinq-Mars, Morlan, 1999, p. 209; Rolland, 1999, p. 318–320; Pawlik, Thissen, 2011] (заготовка пищи на зиму, хранение ягод в жире [Cooper, 1946, p. 286], вяление и копчение мяса, хранение в линзах вечной мерзлоты). Локальные группы не могли выживать в изоляции или хаотично перемещаясь, если хотели получить доступ к необходимым для жизни ресурсам, нерегулярно распределенным по ландшафту. Они посещали области с пищевыми ресурсами с целью обследования, извлекая пользу из информации, хранимой поколениями, передаваемой через передвигающиеся гетерогенные местные группы, через брачные связи, устные традиции, которые образовывали связующее пространство, информационные потоки и их источники [Cooper, 1946, p. 298–299; Clermont, 1977, p. 23–24; Moore, 1981, p. 195, 216–217; Morlan, Cinq-Mars, 1982, p. 380].

Концептуальные рамки и подходы

Временной перспективизм. Геоморфологические или биоклиматические изменения в палеолите происходили с различной скоростью, часто на протяжении длительного времени, близкого к геологическому [Bailey, 1987]. Другие изменения связаны со случайными историческими событиями [Braudel, 1980]. Временной перспективизм, с ключевым для археологии эвристическим и теоретическим содержанием, согласуется с выделением различных хронологических интервалов на основе археологических остатков и культурных изменений [Bailey, 1981, 2007, 2008]. Хронология устанавливает, что на формативной стадии среднего палеолита в Евразии [Rolland, 1999] образ жизни развивался синхронно со всеми циклами оледенения, включая значительные сдвиги в экосистемах на протяжении периода от 300 до 35 тыс. л.н. [Roebroeks, Conard, Kolfschoten, 1992].

Культура. Это «сфера интерпретации и значения, выводимых через реструктуризацию элементов и связей, трансформацию действительной реальности объектов, деятельности, событий в развивающейся действительности человека, для интерпретации мира» [Santangelo, 1998]. Это нейроанатомический

«же сткий диск», начало которого в ускоряющейся энцефализации ранних Homo . Основой для него послужила сложная, изощренная церебральная мантия нейроструктур [Washburn, 1965, р. 28–29; Santangelo, 1993; 1998, р. 7–8; Deacon, 1997, р. 343–345]. Полученное социальным путем культурное содержание «программного обеспечения» проникает в жизнь человека, играя особую, не биологическую, функцию, вызывающую ламаркианское групповое наследование [Flannery, Marcus, Reynolds, 1989, р. 213]. Благодаря развитию культуры между человечеством и природой образовался домашний ареал в окружающей среде, к которому человечество адаптировалось, что ослабило биологическую зависимость от природных условий [Leroi-Gourhan, 1964–1965; Benoist, 1965, р. 898–899; 1966, р. 6; Kummer, 1971, р. 11–14]. В известной мере культура замещает биологическое регулирование и в ходе эволюции занимает в их синтезе более высокий уровень [Lévi-Strauss, 1967, р. 4]. История культуры изучает человеческое прошлое, исходя из археологических, этнологических или исторических истоков лингвистики [Tolstoy, 1975, р. 179, 181–183]. Траектория заселения Северной Евразии показывает в большей степени ускоряющееся развитие, многообразное, с собственным специфическим набором связанных друг с другом аспектов, с присущими ему новыми, более насыщенными, более высоко организованными элементами и платформой для их реализации. Эти элементы можно объединить в культурные уровни и сферы [Kroeber, 1963, р. 223; Semenov, 1970, fig. 1; Clark, 1980; Rolland, 1999, fig. 3], если отталкиваться от концепции «ноосферы» В. Вернадского [Tannenbaum, 1999].

Адаптация к собирательству и всеядности у ранних гоминидов и переход к зоофагии

Смещения в диете. Прямые свидетельства подтверждают, что охота и собирательство являлись самым устойчивым, надежным и успешно адаптируемым способом жизнеобеспечения [Man the Hunter, 1968, р. 3], который существовал начиная с 2,6 млн л.н. и был связан с производством каменных орудий. Этот продолжительный, эффективный, связывающий поведенческие аспекты посредством культуры путь расширялся и развивался через усовершенствование техники получения ресурсов (выборка, сохранение, обработка), стратегий использования особенностей ландшафта, техноэкономических и познавательных методов. Это «покорение окружающей среды» [Zeuner, 1963], вероятно, было связано с «классическими» Homo [McBurney, 1975, р. 411; 1976, р. 5; Clark, 1980] и доминировало до тех пор, пока постепенно не было вытеснено распространяющейся неолитической экономикой в раннем голоцене. Данный процесс являлся частью «двойного наследства» [Schaller, 1973, р. 264], соединяющего в себе полученное от приматов питание растительной пищей и склонность хищников к «частичной зоофагии» [Bourlière, 1963], как, например, у социальных хищников [Schaller, Lowther, 1969; Arcadi, 2006]. Такая двойственность, т.е. особая всеядность гоминидов, давала возможность получать пищу на всех уровнях трофической пирамиды [Clarke, 1976, р. 462]. Homo приобрели естественно-историческое познание, как у хищников, «символическое представление и абстрактное управление свойствами и ресурсами окружающей среды» [Cachel, 1994; 2006, pt 8], а также экологический полиморфизм [Kummer, 1971, р. 143–144].

Люди среднего плейстоцена постепенно оседали в арктических, субарктических, гиперконтинентальных и перигляциальных экосистемах Северной Евразии, оказываясь в большой зависимости от животных протеинов и диетических жиров, доступных круглый год [Schüle, 1991, р. 243]. Развивались техники [Harrison, 1956], связанные с социопространственной организацией и познанием, которые определили необходимые предпосылки для заселения таких, непривлекательных экосистем.

Пространственная организация, социальная морфология. Исследователи палеолита рассматривают данные прямого наблюдения за исторически известными собирателями в качестве интуитивно обоснованного, потенциально эффективного способа проникнуть в суть образа жизни в плейстоцене [Narr, 1962; Man the Hunter, 1968; Yellen, Harpending, 1972; Martin, 1974; Wobst, 1976; Meiklejohn, 1977; Stiles, 1977; Hunter-Gartherer Foraging Strategies…, 1981; Kelley, 1983; The Cambridge Encyclopedia…, 1999; Marlowe, 2005].

Проведение аналогии с данными позднего времени [Willey, 1977, р. 86] позволяет определить сходство и различия, уточнить особенности существования людей в среднем палеолите: такие инновации, как гарпуны, копья, луки и стрелы, рыболовные крючки, каноэ, охотничьи собаки, набор орудий для перетирания зерна, появились только в течение верхнего палеолита, мезолита и неолита; исторически известные собиратели, в отличие от своих палеолитических предшественников, занимавших оптимальные ареалы обитания на различных широтах, оставались главным образом в периферических зонах с меньшей продуктивностью. За небольшим исключением [Deetz, 1968; Tolstoy, 1975; The Cambridge Encyclopedia…, 1999, p. 3] прямые исторические связи с палеолитическими сообществами не сохранились.

Основу исследований первобытного общества составляет социальная жизнь древнего человека [Clark,

1963]. Обходя практические трудности (отсутствие прямых наблюдений, материальных свидетельств социальной жизни), приходится обращаться к главным ее аспектам, дающим явные свидетельства, – способу существования и каменной технологии, которые, вероятно, являются более долговечными [Tolstoy, 1975, р. 165].

Социальная морфология, развивавшаяся в рамках социальной антропологии [Durkheim, 1899; Mauss, 1904–1905, р. 39], пытается найти определение материальной основы социальной жизни. Роль археологии при этом заключается в изучении материальных остатков, свидетельствующих о хаотичном расселении в прошлом [Vermeersch, 2001] или постоянстве ареалов обитания [Bordes, 1975, р. 141; Vermeersch, 2001]. Социальная жизнь и ресурсное разнообразие связаны во времени и пространстве: длительное выживание локальных групп за счет производства потомства и самовоспроизводства ресурсов делает необходимым расширение области перемещений и межгрупповых брачных связей на территориях, выходящих за пределы домашних ареалов [Woodburn, 1968; Lee, 1972; Meiklejohn, 1977; Wobst, 1976].

Постоянные, эффективные с точки зрения адаптации аспекты социальной жизни палеолитических и исторических собирателей, вероятно, включали в себя низкую плотность населения, дисперсность, мобильность популяций и наличие социотерриториаль-ных групп с экзогамией, ведущей к их разделению и интеграции, постоянному межгрупповому движению людей [Helm, 1968; Turnbull, 1968; Woodburn, 1968]. Передаваемые устные традиции [Cooper, 1946; Moore, 1981, р. 217; Morlan, Cinq-Mars, 1982, р. 380; Minc, 1986] распространялись через обширные пространства, обеспечивая выживание в непредсказуемой среде обитания в Северной Евразии и перигляциальной обстановке. Ареалы среднепалеолитических каменных индустрий и территории, обеспечивавшие их создателей ресурсами, могут рассказать больше, чем гены человека. Нехватка сырья могла стимулировать миграции на большие расстояния, превышающие 400 км [Fernandes, Raynal, 2007; Slimak, Giraud, 2007; Slimak, 2008]. Дисперсность в распространении стоянок демонстрирует колебавшуюся на протяжении веков границу расселения человека.

Биогеография человека. Масштабные наблюдения, основывающиеся на социальной морфологии и охватывающие территории Северо-Западной, Центральной, Северо-Восточной Европы, Северного, Центрального, Западного и Восточного Урала, Западной, Центральной и Восточной Сибири, дают представление о распространении среднепалеолитических индустрий в Северной Евразии, совпадающем с распределением плейстоценовых биомов мамонтовых степей [Kahlke, 1999; Guthrie, 2001; Rolland,

2010, fig. 1]. Обширная ойкумена включала ареалы взаимосвязанных социальных групп и этих биомов [Bosinski, 1982, p. 167; Caldwell, 1964; Nat, 1972]. Ее масштабы выходят за рамки региональных исследований [Conkey, 1987, р. 74–75; Nat, 1971, р. 91–97; Tolstoy, 1975].

Биом мамонтовых степей

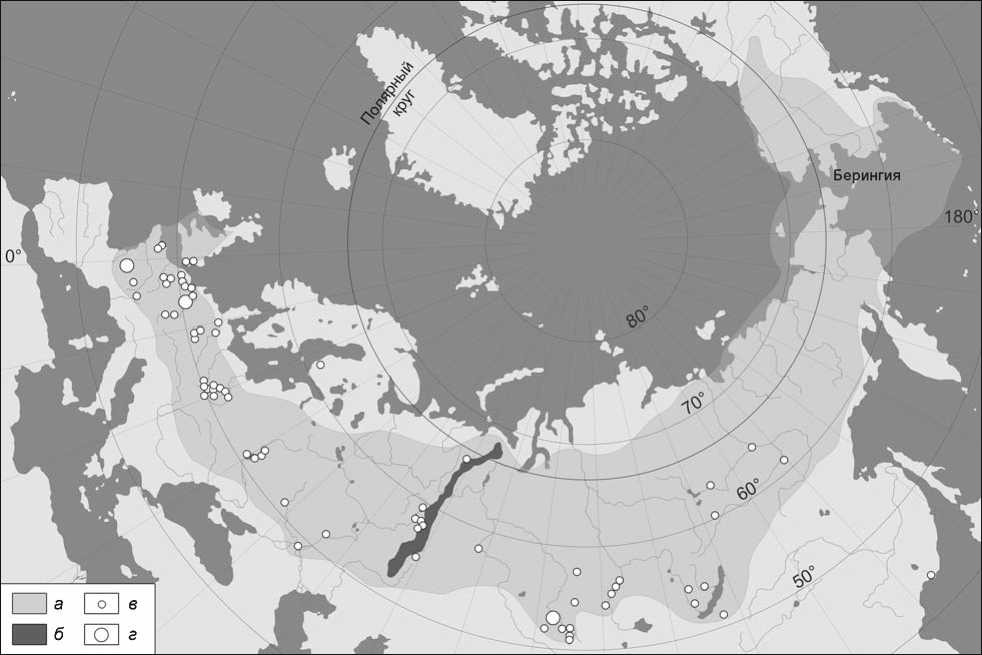

Географическое положение. Биом мамонтовых степей, сужавшийся и расширявшийся циклически, существовал в период среднего и позднего плейстоцена в Северной Евразии и Берингии. При максимальном расширении он простирался от предгорий Пиренеев до бассейна р. Маккензи на северо-западе Канады (см. рисунок). Эпизодически биом дотягивался до Швейцарского Плато, Аквитании, Бургундии, средиземноморских островов на северо-западе, Паннонии, Северных Балкан [Malez, 1979, р. 55–79], склонов гор Северного Кавказа, Приморья, Северо-Восточного Китая [Chow, 1978; Liu, Li, 1989], Хоккайдо [Minato, 1967]. Евразийский фаунистический комплекс мамонтов и шерстистых носорогов сыграл решающую роль в локализации большего числа памятников среднего палеолита в средних и высоких широтах.

Происхождение. Неотектонические горообразовательные процессы в Центральной Азии и ухудшение климата начиная с рубежа раннего – среднего плейстоцена [Pisias, Moore, 1981; Ruddiman, Kurzbach, 1989; Velichko et al., 2009] стимулировали формирование смешанного комплекса арктических, тундровых, степных и альпийских экосистем, распространение степных формаций и эволюцию видов животных, адаптированных к сухому и холодному климату [Guthrie, 1985, 1989; Агаджанян, 2004].

«Парадокс продуктивности», биотические характеристики. Спорная концепция [Stanley, 1980] об отдельных исчезнувших плейстоценовых биомах постепенно развивается [Hibbert, 1982]. Полемика возникла в результате экстраполирования рядом исследователей ныне существующих широтных растительных формаций на плейстоценовые [Hammen, Wijmstra, Zagwijn, 1971], оставив без внимания экологиче скую несовместимость палиноло-гиче ских данных с ископаемыми млекопитающими [Colinvaux, 1980; Colinvaux, West, 1984; Laxton, Burn, Smith, 1996]. Палинология подтверждает, что

Распространение мамонтовых степных биомов в течение максимумов длительных фаз. а – мамонтовая степь; б – Урал; в – палеолитическое местонахождение; г – скопление памятников палеолита.

Образ жизни гоминидов и биом мамонтовых степей. Люди в среднем палеолите охотились на копытных животных среднего и крупного размера: мамонта, шерстистого носорога, бизона, лошадь, антилопу, дикого осла, сайгу, яка, верблюда, овцебыка, овцу, винторогую антилопу, северного оленя, горного козла, лося, благородного оленя, вапити, дзерена. Все это определяло адаптацию и специализацию в перигляциальных степных домашних ареалах [Bosinski, 1983; Turner, 1990; Auguste, 1995] на всем пространстве биома, протянувшегося от Пиренеев до Якутии и Забайкалья.

Ключевые элементы, такие как мамонт и шерстистый носорог, лошадь, бизон, существовали на протяжении всего гляциального максимума. Северные олени развивались в Атлантической Европе в течение стадиалов, мигрируя по коридорам болотистых долин. Сайга, лошадь, бизон предпочитали сухие твердые грунты. Этот мозаичный набор, не имеющий ныне параллелей, составлял отдельные, биотически насыщенные зоны плейстоцена: косуля и благородный олень, гигантский лось, сайга, мамонт и шерстистый носорог в Центральной, континентальной Восточной Европе, Уральских горах, Сибири [Velichko, 1988; Turner, 1990; Khenzykhenova, 1999; Chlachula, 2010a] в холодные фазы; неизменные для высоких широт Финляндии [Kurtén, 1988; Ukkonen et al., 1999] и Центральной Сибири [Chlachula, Drozdov, Ovodov, 2003] во время интергляциалов мамонты и северные олени. Остатки северных оленей преобладают на стоянках в пещерах и гротах Юго-Западной и Центральной Франции (Комбе-Греналь, Вергиссо IV), а мамонтов – на памятниках открытого типа (Карьер Томассо, Вергиссо II).

Добытых животных использовали в качестве пищи (жир, ливер, мясо) и технологического сырья (шкуры, мех, кости, зубы, бивни, рога для орудий, топлива, защитных средств). Холка мамонтов и носорогов содержала большое количество жира, о чем, например, свидетельствуют находки на памятнике Котт-Сэнт-Брелад [Scott, 1980]. Добыча мамонтов, на солонцах, богатых минералами [Деревянко, Зенин, Лещинский, Мащенко, 2000], осуществлялась круглогодично [Laukhin et al., 1997], что обеспечивало, например, на памятнике Зальцгиттер-Лебенштедт основную долю пищи, несмотря на преобладание северных оленей [Gaudzinski, Roebroeks, 2000; Staesche, 1983].

Нижнепалеолитическое расселение в Северной Евразии

Человек начал выходить за пределы Субсахары ок. 1,2–1,6 млн л.н. в основном в направлении с юга на север. Освоение Северной Африки и Евразии осуществлялось при использовании потенциала животной биомассы евразийской эвтрофной линии [Schüle, 1991, р. 242–243; Schü1e, Schuster, 1995, р. 242–245] и явилось новым экологическим фактором, сделавшим уязвимыми сначала крупных травоядных животных (слонов, носорогов), неосторожных ввиду отсутствия естественных хищников. Ниже будут приведены нижнепалеолитические памятники как вехи расселения, сквозь время отображающие гомотаксонную модель движения в северном направлении выше 40° с.ш. с точным или приблизительным указанием широты местонахождения, надежными либо предполагаемы- ми датами заселения с ранжированием от 1,2 (калиброванная) до 0,40 млн л.н.

Западная Европа. Северная Испания: Атапуэр-ка (Гран-Долина, Сима-дель-Элефанте), 42,5° с.ш., 1,2–0,85 млн л.н.; Волл-Парадиз, выше 41° с.ш., 0,85 млн л.н.; Ла-Белла, 41° с.ш., 0,08 млн л.н. Южная, Центральная, Северная Франция: Лезина-ла-Себе, выше 43° с.ш., 1,57 млн л.н.; Валлоне, выше 43,5° с.ш., 0,95 млн л.н.; Фон-де-Лаве, Пон-де-ла-Юлёдери, Ла-Нуара, Терра-де-Саблонс, 47–48° с.ш., соответственно ранее 0,90 млн л.н., 0,90, 0,60 и 0,90 млн л.н.; Аббевиль, выше 50° с.ш., 0,60 млн л.н. Южная, Восточная Англия: Боксгроув, выше 50° с.ш., ранее 0,50 млн л.н.; Кентс-Каверн, Хай-Лодж, 52° с.ш., 0,60 млн л.н. (калиброванная); Пэйк-филд, Хэпписбург, выше 52° с.ш., 0,95–0,70 млн л.н. Германия: Керлих, Мизенхейм, Моер, выше 49,5– 50° с.ш., 0,64–0,60 млн л.н. Северная, Центральная Италия: Визольяно, выше 44,5° с.ш., 0,50– 0,47 млн л.н.; Монте-Поджиолло, выше 44° с.ш., ранее 0,60 млн л.н.; Изерния, Веноса (Нотарчирико, Лорето), выше 41° с.ш., 0,64–0,60 млн л.н.

Восточная Европа. Болгария: Козарника, выше 43,5° с.ш., ранее 1,0 млн л.н. Украина: Королево, 48° с.ш., ранее 0,80 млн л.н., в Закарпатье. Европейская часть России: Герасимовка, 46,5° с.ш., ранее 0,80 млн л.н., в Приазовье; Богатыри, Родники, 45° с.ш., 1,2–1,1 млн л.н., на п-ове Тамань; Дарвагчай, 42,5° с.ш., 0,80–0,60 млн л.н., в Дагестане. Грузия: Дманиси, выше 40° с.ш., 1,75 млн л.н.

Центральная, Восточная Азия. Казахстан: Му-годжары, 47° с.ш., Кошкурган-1, Шоктас-1, 43° с.ш., 0,55–0,27 млн л.н. Таджикистан : Кульдара, 40° с.ш., 0,85 млн л.н. Монголия: Кремневая Долина, Цаган-Агуй, 47–48° с.ш., 0,5–0,30 млн л.н. Азиатская часть России : Карама, 51,3° с.ш., 0,80–0,40 млн л.н., Улалин-ка, 55° с.ш., 0,70–0,40 млн л.н., на Алтае; Мохово I, 55° с.ш., 0,78–0,25 млн л.н., на западе Сибири; Бе-режеково, выше 55° с.ш., 0,54–0,13 млн л.н., в центральной части Сибири; Диринг-Юрях, 61° с.ш., 0,40– 0,30 млн л.н., в Якутии. Северный Китай: Донгутоу, Сяочанлян, Мацзянгоу/Гоуди, 40° с.ш., ранее 1,00– 0,80 млн л.н., Нихевань, Хэбэй.

Между 1,2 и 0,8 млн л.н. расселение достигло 42– 51° с.ш. [Ранов и др., 1987; Gao et al., 2005; Ранний палеолит…, 2008; Древнейшие миграции…, 2009; Деревянко, 2009; Oldest human expansions…, 2010]. Около 900–600 тыс. л.н., в течение главным образом умеренных фаз, оно распространилось к северу от 52° с.ш. в Пиренеях в Центральной и Северной Франции, в Италии, Германии и Англии [Parfitt, Barendregt, Breda et al., 2005; Despriée, Gageonnet, Voinchet et al., 2006; Excursion…, 2008; Despriée, Voinchet, Gageonnet et al., 2009; Parfitt, Ashton, Lewis et al., 2010], Закарпатской Украине, Северном Приазовье (Герасимовка). Памят- ники, датируемые в интервале 900–800 тыс. л.н., такие как Фон-де-Лаве [Despriée, Gageonnet, Voinchet et al., 2006], Хэпписбург, Норфолк [Parfitt, Ashton, Lewis et al., 2010], свидетельствуют об арктических условиях. Обитание в высоких широтах сделало необходимыми защитную одежду, обмазывание жиром, использование огня и поддержание его при минимальной мобильности [Gowlett, 2006; Rolland, 2007, р. 184–185]. Наиболее ранние эпизоды заселения, изредка связанные со стадиями среднего плейстоцена в предгорных областях (Араго, Боме-Бонне, Южная Франция), представлены на памятниках Керлих (горизонт b), Эй-фел-Бэйсин в Германии [Bosinski, 1983, S. 22; Turner, 1990], MIS-12, ранее 400 тыс. л.н.

Области, расположенные между 30–40° в.д. [Nat, 1971, pt 2; 1972, р. 213], демонстрируют перемещение гоминидов из западных, находящихся под воздействием морского климата регионов к центру Северной Евразии с возрастающей континентальностью климата. Палеолитические свидетельства в Северной Европе, предшествующие остаткам, относящимся к позднему среднему плейстоцену, скудны, имеют недостаточное количество дат [Потоцкий, 1961; Bader, 1965, fig. 2; 1968], потревожены движением ледового щита, а трансгрессии Черного и Каспийского морей изолировали Русскую равнину от Кавказа [Bader, 1965, fig. 1; Болиховская, Молодьков, 2002, с. 8; Любин, Беляева, 2006, рис. 7, 10A ], прогляциальные озера среднего и позднего плейстоцена и их дренажная система претерпели изменения в Северо-Восточной Европе и Северо-Западной Сибири [Mangerud, Astakhov, Svendsen, 2002; Svendsen et al., 2004].

Нижний слой памятника Ельники II (58° с.ш.) на р. Сылве в Пермском крае содержал кварцитовые рубящие орудия и отщепы in situ вместе с костями трогонтериевого слона [Гуслицер, Павлов, 1987, с. 6–7; Guzlitzer, Pavlov, 1993, p. 175, 178], отнесенные предположительно к лихвинскому (голштейн) межледниковью, MIS-11 [Болиховская, Молодь-ков, 2002, рис. 4]. На о-ве Хорошевском на Волге (52,5° с.ш.) были найдены черепная крышка хвалын-ского неандертальца и плечевая кость Homo [Bader, 1965, fig. 4; Гремяцкий, 1952], остатки трех представителей хазарского фаунистического комплекса позднего среднего плейстоцена [Громова, 1932] и набор комплекса «мамонт – сибирский носорог». Человеческие остатки могут быть датированы временем скорее микулинского (MIS-5e–d), чем черепетского (MIS-7) межледниковья.

Пещерные стоянки Кударо, Азых, Треугольная, отно сящие ся к среднему плейстоцену (600– 300 тыс. л.н.), памятники открытого типа, содержащие ашельские орудия и мелкие изделия [Любин, 1998; Бо-лиховская, Молодьков, 2002; Любин, Беляева, 2006], свидетельствуют о предшествующем заселении За- кавказья и продвижении далее на север. Центральная Азия [Davis, Ranov, 1999; Ranov, Schäfer, 2000; Виш-няцкий, 1996; Vishnyatsky, 1999] служит географическим фоном для расселения в северном направлении: памятники Зайсан, Нарым, Кошкурган-1 и Шоктас-1 в Казахстане (43° с.ш.) [Деревянко, Петрин, Тайма-гамбетов и др., 2000], ашельские серии Мугоджар (47° с.ш.), предположительно датированные 550– 275 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2001, рис. 60; Chlachu-la, 2010b]. Ранние слои в пещере Цаган-Агуй (Гобийский Алтай) могут иметь среднеплейстоценовый возраст [Деревянко, Олсен, Цэвээндорж и др., 2000].

Первоначальное заселение юга Сибири [Chlachula, 2011; The Paleolithic…, 1998, сhap. 3] в среднем плейстоцене (миграции с территорий Северо-Восточного Казахстана и Монголии [Larichev, Khol’ushkin, Laricheva, 1987, fig. 1]) отображает важный переломный момент. Сибирская земля с суровыми континентальными условиями, изменчивыми региональными климатами в недавнем прошлом [Матасова и др., 2001] (–33 °C в предгорьях Алтая, –26 °C на Байкале, –56 °C в верховьях Енисея, от –35 до –52 °C в Центральной Якутии) сохраняла устойчивый к засухе свободный ото льда экологический коридор в течение мягких фаз на севере Якутии [Arkhipov, 1999, p. 139]. Есть несколько непотревоженных, надежно датированных стоянок нижнего – начальной поры среднего палеолита, но основная масса памятников имеет переотложенный контекст или представляет собой местонахождения с поверхностным залеганием корради-рованных артефактов, как, например, тарахайcкий и олонский комплексы [Medvedev, 1998]. Памятники (с юга на север) Карама [Derevianko et al., 2005; Деревянко, 2009; Shunkov, 2005], Улалинка [The Paleolithic…, 1998], Мохово 1 [Arkhipov, 1999; Foronova, 1999], Бережеково [Chlachula, 1999, 2001; Drozdov, Chlachula, Chekha, 1999], Диринг-Юрях [Мочанов, 1988a, б; Мочанов, Федосеева, 2002] имеют приблизительно датируемый контекст.

Многослойное местонахождение Карама на Алтае, 51,3° с.ш., содержит большое число хорошо обработанных предметов (ядрищ, унифасильных и бифа-сильных чопперов, скребел на нуклеусах и отщепах, выемчатых и зубчатых орудий, ножей) и представляет собой важную веху в первоначальном заселении Сибири. Палиноспектры разреза Черный Ануй (20 км вверх по течению), указывающие на растительные сообщества с многочисленными экзотическими древесными породами, свидетельствуют о теплых климатических условиях в течение большей части плейстоцена. Эти данные, а также RTL-даты, геоморфология и литостратиграфия указывают на раннее заселение этой территории ок. 800 тыс. л.н. [Стоянка…, 2005].

Улалинка на окраине г. Горно-Алтайска, исследованная А.П. Окладниковым, содержит ниже слоя 11

рыхлые седименты с расколотыми кварцитовыми гальками архаичного облика и крупными объектами, которые проблематично датировать и типологически определить [Derevianko, 1990, р. 4–9; The Paleolithic…, 1998, р. 23–26]. Новые исследования [Derevianko et al., 2005; Shunkov, 2005, р. 69] подкреплены лишь несколькими идентифицируемыми артефактами (Музей Института археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск; собственное изучение коллекции, 2003 г.), датированными палеомаг-нитным методом <430–300 тыс. л.н. Принадлежность Мохово I в Кузбассе к палеолиту нуждается в подтверждении [The Paleolithic…, 1998, p. 338; Kuzmin, 2000, p. 33]. Слой 8а на стоянке Бережеково, расположенной в бассейне Енисея, содержит перемешанные артефакты и фаунистические остатки. Наличие костей среднеплейстоценовой хазарской лошади подразумевает тобольскую умеренную фазу [Arkhipov, 1999; Drozdov, Chlachula, Chekha,1999, р. 145; Kuzmin, 2000, р. 33].

Нижнепалеолитическая мастерская по обработке сырья Диринг-Юрях, 61° с.ш., 128° в.д., расположенная на самой высокой, Табагинской террасе р. Лены в Якутии, вызвала не только большой интерес научного сообщества [Derevianko, 1990, р. 9–11], но и дебаты относительно ее возраста [Arkhipov, 1999, р. 139; The Paleolithic…, 1998, р. 336–337; Kuzmin, 2000, р. 33–35; Kuzmin, Krivonogov, 1994, 1999]. Окружающая обстановка, планиграфия, стратиграфия, многочисленные артефакты, переоформленные орудия [Мочанов, 1988a, б; Мочанов, Федосеева, 2002, рис. 25–28] достаточно информативны. Дата 267 тыс. л.н., полученная посредством термолюминесцентного анализа [Waters, Forman, Pierson, 1997], является неубедительной [Kuzmin, 2000], и возраст 1,8–2,2 млн лет, определенный палеомагнитным методом, также вызывает сомнения. Наиболее правдоподобной остается дата 400–300 тыс. л.н.

Выводы

Данные, относящиеся к нижнему палеолиту или времени перехода к среднему палеолиту, демонстрируют циклически происходившее первоначальное заселение Северной Евразии. Палеолитические местонахождения в регионе распределены неравномерно, их археологический контекст не однозначен, а даты являются ненадежными. Западная Европа демонстрирует плотную концентрацию памятников, что связано с благоприятными условиями полевой работы, длительной историей исследований, большим количеством исследовательских институтов. Некоторые местонахождения совпадают с территорией распространения биома мамонтовых степей, но хроноклиматиче- ски коррелируют с мягкими/умеренными эпизодами и контекстами раннего или среднего плейстоцена.

Атлантические зоны с умеренным увлажнением были заселены, вероятно, раньше, чем северо-восточные районы Европейской равнины с сухим умеренно континентальным климатом и Сибирь с резко континентальным. Поиск свидетельств на северо-востоке континентальной Европы и в Сибири осложняет целый ряд факторов: короткое лето, огромные расстояния восточнее 60° в.д. (из-за отдаленности большие территории являются недоступными) [Tyráček, 1999, р. 4], памятники разрушены вечной мерзлотой, солифлюкцией, ледовыми щитами, дефляцией, территориально рассеянны, глубоко погребены под покрывающими их мощными слоями лессов, коллювия или вечномерзлых пород.

Находки опровергают утверждение о том, что непривлекательная среда и/или ограниченный набор культурных инноваций и возможно стей исключали раннее заселение Северной Евразии. Палеосреда европейских и сибирских территорий средних и высоких широт сохраняла благоприятные для заселения эпизоды. Местонахождения с поверхностным залеганием артефактов, а именно ашельских бифа-сов, в высоких широтах в Северо-Восточной Европе (Красный Стан, Камир, Тунгус), Сибири, Казахстане, Монголии [Bader, 1965; Middle Palaeolithic Human Activity…, 2010, p. 7–8; The Palaeolithic…, 1998; Деревянко, 2009] предположительно относятся к среднему плейстоцену.

Палинологические данные и фаунистические остатки показывают мозаичность ареалов обитания, которые не имеют ныне существующих параллелей [Бо-лиховская, 2007; Guthrie, 2001]. Расселение в раннем палеолите совпало с влажными, умеренными, мягкими арктическими фазами среднего плейстоцена в Восточной Европе и Сибири [Arkhipov, 1999; Quaternary…, 1999; Velichko et al., 2009], однако арктические/су-барктические зоны требовали наличия детерминированных культурным развитием человека адаптивных способностей, от которых зависел успех зимовки.