Люди, судьбы, связь поколений: к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия

Автор: Мальсагова Тамара Хасановна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Мемуары. Дневники. Документы

Статья в выпуске: 3 (31), 2022 года.

Бесплатный доступ

Мемуарный очерк вобрал в себя плоды многолетнего опыта и профессиональный взгляд автора, отдавшего работе на телевидении 37 лет своей жизни. В 18 лет (1974) начав работать на Грозненском ТВ как диктор вещания на ингушском и русском языках, Т. Мальсагова прошла путь до главного директора программной дирекции вещания (1987-1993). В последующие годы она работала над созданием ГТРК «Ингушетия» в качестве председателя (1993-1995) и директора телекомпании (2009-2011). В первой части публикуемого очерка охарактеризованы представители ингушской интеллигенции, формировавшие облик регионального радио и телевидения в 1960-1980-е гг. Основная цель - показать плодотворную связь поколений, которую несколько десятилетий создавали и упрочивали творческие усилия подвижников, истинных мастеров тележурналистики.

Сми северного кавказа, творческая интеллигенция 1970-1980-х гг, региональные телерадиокомпании, телевидение чиасср, телевидение республики ингушетия

Короткий адрес: https://sciup.org/170195823

IDR: 170195823 | УДК: 654.197:93/94(470.66)”197/199” | DOI: 10.36343/SB.2022.31.3.008

Текст научной статьи Люди, судьбы, связь поколений: к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия

Предисловие научного редактора Editor’s Preface

П редлагаемый читателям мемуарный очерк посвящен 30-летию Ингушского телевидения (1992– 2022), но отображенные в нем события и судьбы охватывают также предыдущие три десятилетия (1959– 1991), поскольку стержнем этих воспоминаний выступает мысль о культурной преемственности и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. При всей своей целостности публикуемый текст является только лишь фрагментом, небольшим наброском для будущей книги, где Тамара Хасановна Мальсагова решила передать свои размышления о профессии, которой отдала почти сорок лет своей жизни.

Ретроспекции длиною в несколько десятилетий – это уже История. И рассказать о наиболее важных ее вехах, не предавая забвению судьбы, действия, жизненную позицию наиболее достойных современников, – наш долг перед новыми поколениями, прямая обязанность тех, кому выпало быть очевидцем решающих преобразований страны на рубеже XX–XXI столетий. Ныне, выходя из лавины обрушений и противостояний, мы пытаемся разглядеть сквозь пелену текучего и преходящего те незыблемые опоры жизни и нашей родной культуры, на которых можно и нужно строить братское единение народов.

С расстояния прошедших лет все более очевидна правота созидательной деятельности людей, которые, вопреки испытанию огнем войны, сумели дать жизнь телерадиокомпании «Ингушетия», своими руками построили в медийном пространстве плацдарм для сплочения народа новорожденной республики.

Когда все отдано для достижения общенародных целей, частные амбиции отходят на задний план. По этой и многим другим не менее объективным причинам ранний период истории ГТРК «Ингушетия» малоизвестен, практически не описан. А поскольку информационное пространство не терпит пустоты, лакуну заполняют досужие домыслы и, увы, не бескорыстно честные трактовки.

Задача воспроизвести истинную канву событий по свидетельствам прямых участников и по документам очень непроста, потому что бумажные архивы и архивы кинопленки Грозненского телецентра не сохранились – сгорели в дни военного конфликта. В этой связи неоценимую важность имеют свидетельства человека, непосредственно работавшего в те дни над выработкой стратегии действий и занимавшегося практическим решением сложного комплекса задач, которые сопутствовали размежеванию двух субъектов СКФО и образованию двух разных телерадиокомпаний.

Перед нами не просто суждения мастера своего дела. Очерк вобрал в себя окрепший с годами взгляд на активно востребованную сегодня отрасль – тележурналистику. Как развернутое сравнение тридцатилетий до- и послевоенной жизни он ценен огромным опытом плодотворной работы в творческом контакте с выдающимися представителями национальной интеллигенции, стремлением сконцентрировать это важное наследие и передать более молодым. Не менее ценен и актуален рассказ о первых шагах становления новой телекомпании в условиях экстремальных, приближенных к боевым. Читатель, мы уверены, почувствует масштаб и историческую значимость этого материала, высвеченного личным опытом, знаниями и убеждениями незаурядного человека, столь ярко проявившего себя в культурно-организаторской и общественной жизни Северокавказского региона и страны в целом.

Рано, в 18 лет предугадав свое творческое предназначение, студентка-первокурсница филологического факультета Чечено-Ингушского госуниверситета им. Л. Н. Толстого Тамара Мальсагова не побоялась серьезного конкурса: опередила более 50 участников и, легко пройдя трехуровневый отбор, стала весной 1974 г. диктором Грозненской студии телевидения. Энергично осваивая необходимые навыки в сфере телевизионного производства: ведущая общественно-политических и молодежных программ (1975); редактор отдела выпуска программ (1976), главный выпускающий (1977), Тамара вела и немалую общественную работу как секретарь первичной комсомольской организации Госкомитета по телевидению и радиовещанию.

В 1987 г. на базе отдела выпуска была создана Главная программная Дирекция вещания. Назначенная ее руководителем Т. Х. Мальсагова работала Главным директором программной Дирекции вещания Гостелерадио Чечено-Ингушской АССР до 1993 г.

Став в 1993 г. Председателем филиала ВГТРК Государственной телерадиокомпании «Ингушетия», она занимала эту должность до 1995 г.

Около 15 лет ее трудового стажа составила работа в Московских СМИ:

– 1995–1996 гг. – Агентство ИРА-ПРОВПРЕСС: заместитель главного редактора газеты «Провинциальная хроника», «Дипломатической газеты», детского журнала «Стригунок», литературный редактор журнала «Театр и жизнь», редактор газет «Москвичка», «Русский инвалид», член редколлегии газеты «ДАЙМОХК» («Родина», газета издавалась для чеченской и ингушской диаспоры, проживающей в Москве);

– 1996–2000 гг. – главный редактор телевизионных проектов ООО «ТИН-ТИН» (Телевидение-Ин-формация-Новости), телеканалов «СТС», «ТНТ», «ТВ-Центр», «Столица»;

– 2000–2007 гг. – начальник редакторского отдела ООО «Радионет» и ООО «Компас» (российская телекоммуникационная сеть); автор и ведущая проекта «Сеть точка ру» на телеканале «Культура» (2000–2002, первая из российских программ, выходивших в онлайн-режиме); с 2002 по 2007 гг. – ответственный редактор утренней четырехчасовой программы «Доброе утро» (ОАО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»);

– 2008–2011 гг. – советник гендиректора Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании О. Б. Добродеева.

В 2009–2011 гг. занимала пост директора Государственной телерадиокомпании «Ингушетия» – филиала ВГТРК.

С 2011 г. являясь советником Главы Республики Ингушетия, параллельно формировала новый отдел общественно-политического развития по взаимодействию с Администрацией Президента РФ и аппаратом СКФО (2013–2017); возглавила это структурное подразделение и работала начальником Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия (2017–2019).

Ее деятельность оценена многочисленными наградами и знаками отличия, в том числе:

– Нагрудный знак «Отличник телевидения и радио СССР» (1981);

-

– Золотой Знак Иордании «За вклад в развитии культурных связей» между СССР и Иорданским Хашимитским Королевством (1991);

-

– Золотая звезда Артийского комитета и Мировой ассамблеи «За высшие достижения в профессиональной деятельности и общественное признание» (2010);

-

– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ Президента РФ от 05.04.2011 г.);

-

– почетные грамоты, которыми Т. Х. Мальсагову награждали в 1974– 2011 гг. Министерство культуры СССР, Гостелерадио СССР и ЧИАССР; Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания; Народное Собрание; Правительство Республики Ингушетия, МЧС России; ФСБ России.

За выдающийся вклад в развитие телерадиовещания Т. Х. Мальсаговой присвоено в 2011 г. почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия.

В настоящем номере нашего журнала мы помещаем первую часть мемуарного очерка «Люди, судьбы, связь поколений: к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия». Часть эта посвящена предыстории ГТРК «Ингушетия» и рассказывает о вкладе представителей ингушской интеллигенции в становление Грозненского телевидения (1959–1992). Вторая часть, которая выйдет в четвертом номере «Наследия веков» в декабре, непосредственно в дни празднования 30-летия Ингушской ГТРК (филиала ГТРК России), повествует о процессе создания телерадиокомпании, раскрывая малоизвестные страницы ее деятельности в годы Чеченской войны.

Обе части снабжены комментариями, примечаниями и записями устных бесед с автором мемуарного очерка, введенными в состав комментирующего аппарата для более полного знакомства с деталями личной биографии и уточнения сведений о деятельности и жизненном пути коллег Т. Х. Мальсаговой, упомянутых в основном тексте публикации.

Всесторонне изучать и помнить в деталях историю регионального телевидения важно уже по той причине, что именно оно фиксирует для жителей каждого отдельного уголка страны реалии живого самобытного потока событий. Эта информация повседневно востребована и актуальна на местах не менее новостей «из центра». Огромные пласты контента региональных телерадиокомпаний остаются вне рамок учета, поскольку в эфире центральных аудиовизуальных СМИ проходят лишь краткие фрагменты новостных лент «из глубинки». Более пристальное внимание к региональному ТВ как явлению и его социальному контексту диктуется потребностями сегодняшнего дня, когда тема региональной политики во всех сферах общественной жизни приобрела новые аспекты, актуальные в философско-теоретическом и прикладном плане. «Недополучаемый» населением, проживающим за московским кольцом, контент отражает специфику каждого отдельного региона и жизненно необходим зрителям, которые смотрят информационные сообщения с мест событий, узнают в лицо и слышат людей, отвечающих за благополучие в конкретных сферах жизнедеятельности их республики, области, края. Местное теле- и радиовещание на языках коренных народов и на общегосударственном русском языке изо дня в день заполняет эту нишу. Вот почему история становления и развития отечественного регионального телевидения является неотъемлемой частью исторического наследия народа.

Отдавая дань знаменательной дате в истории ингушского телевидения, которому 20 декабря 2022 г. исполнится 30 лет, обратимся сначала к более ранним событиям, от которых нас отделяют еще почти три десятка лет, и попытаемся конструктивно осмыслить процессы, создавшие непростую общественно-политическую обстановку на рубеже 1980–1990-х. Материалом для размышлений послужит практический опыт автора – руководителя одного из региональных телеканалов Северного Кавказа, прошедшего трудовой путь от должности диктора телевидения до поста директора телерадиокомпании. Три главных, на наш взгляд, аспекта данной проблематики в современном контексте объединяет задача показать, что каждое значимое для нации, республики и государства культурное явление кристаллизуется прочной связью между творческими поколениями. В своем очерке мы осветим роль журналистов-ингушей в становлении телевидения ЧИАССР (конец 1950-х – начало 1990-х гг.), вещание на котором было трехъязычным: на чеченском, ингушском и русском языках. Это необходимо для полноценного решения второй задачи – пояснить и зафиксировать ряд фактов, повлиявших на переходный период и первые шаги становления телевидения Республики Ингушетия. Немаловажные для истории факты, не будучи введены в научный оборот, замещаются недостоверными домыслами, которые можно развеять только на основании того, что известно свидетелям и непосредственным участникам тогдашних событий. Третий аспект проблематики – влияние бурных общественно-политических процессов на такую полную героики и риска отрасль, как военная журналистика (роль тележурналиста в подготовке репортажей из зоны вооруженных конфликтов) будет раскрыт вместе со вторым.

Первая часть мемуарного очерка посвящена предыстории – трем десятилетиям развития Грозненского ТВ. О насущной потребности поднять и осветить эту тему нас заставило вести речь выложенное в интернете и выпущенное отдельной книгой (издательство Чеченского государственного университета и издательство «Джангар», 2013) учебное пособие об основных этапах становления чеченского радио и телевидения [5]. Эта книга, составленная Адизом Кусаевым, адресована студентам грозненского университета. Во вступительном «Слове об авторе» директор института развития образования ЧР, член-корреспондент РАЕН Абдулла Арсанукаев указал, что в этом учебном пособии дано примерно 90 биографических справок о людях, работавших на радио и телевидении Чечни в 1928–2000-е гг. «Это – чеченцы и русские, которые внесли… вклад в развитие Чеченского радио и телевидения» [1, с. 5]. Вполне полезная инициатива вспомнить людей, которых автор учебной книги знал лично, работая рядом с ними или под их руководством с 1966 г., невольно вызывает у читателя вопрос о роли представителей других национальностей в становлении чечено-ингушского телевидения. Адиз Кусаев привел краткие биографии лишь пяти представителей ингушской творческой интеллигенции, работавших в Комитете телерадиовещания. Устраняя это упущение, заметим, что в первое тридцатилетие деятельности (с конца

Фото 1. Март 1975 г. Дикторы Руслан Дукаев и Тамара Мальсагова перед первым двухголосным эфиром вечернего выпуска «Новостей» на русском языке (Архив автора)

1950-х по 1992 г.) в многонациональной телерадиокомпании г. Грозного их насчитывалось до 40. И вклад редакции вещания на ингушском языке заслуживает внимательного изучения: среди ингушских сотрудников грозненского ТВ были заслуженные деятели искусств республики, народные писатели, поэты, кандидаты наук, профессиональные журналисты, звукорежиссеры, киносценаристы-до-кументалисты,

Photo 1. Announcers Ruslan Dukaev and Tamara Malsagova before the first broadcast of the Novosti evening newscast in two-voice format in Russian. March 1975 (Author’s archive)

первые кинорежиссеры, первые республиканские дикторы, известные акте-

ры театра и кино, общественно-политические деятели, профессиональные работники печати. А в целом штат Комитета, если учесть все службы этой солидной творческой организации, превы- шал 300 человек.

Как известно, в 1970–1980-е гг. за идеологическую политику чечено-ингушского телевидения и радио отвечал ингуш Магомед Османович Бузуртанов – секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС. Этот человек, много лет курировавший вопросы науки, культуры, образования, издательскую деятельность, активность творческих союзов республики, взвешенно выстраивал работу электронных СМИ. А заведующим сектором печати обкома партии был Асхаб Мякиев. По четвергам он вел передачу «Международное обозрение» на ингушском языке.

О стремлении гибко сбалансировать вещание на трех языках (чеченском, ингушском, русском) свидетельствовал, в частности, переход весной 1975 г. на двухголосное ведение выпуска вечерних новостей. Решив опробовать формат, аналогичный передаче «Время» на ЦТ, мы сформировали дикторский дуэт: «Новости» на русском языке вели чеченец Руслан Дукаев и ингушка Тамара Мальсагова (фото 1)1.

Информационному, культурно-познавательному и идеологическому аспектам деятельности соответствовали подразделения телекомпании: редакция информационная; редакция об- щественно-политическая (на чеченском языке); отдел пропаганды (на русском языке); редакция художественных программ (на русском и чеченском языках); отдел писем; редакция народного хозяйства, промышленности и транспорта (на русском языке); редакция ингушского вещания; редакция детских, молодежных и спортивных передач; обменная редакция. В них под руководством двух главных редакторов сотрудничали профессиональные журналисты, имевшие опыт работы в редакциях газет, специалисты с филологическим или театральным образованием, среди которых были не только выпускники вузов, но и заслуженные деятели культуры, образования, науки. В интернет-версии вузовского учебного пособия, составленного Адизом Кусаевым, читаем: «Каждой редакцией руководил старший редактор, и в редакцию входило один-два корреспондента и редактора. И были они в трех комплектах, потому что вещание велось на трех языках: русском, чеченском и ингушском. Время распределялось по 50, 30, 20 процентов соответственно. И соотношение это языковое сохранилось до 1990 г., не изменившись даже в годы перестройки. В 1992 г. Ингушетия отделилась от Чечни, почти все русское и русскоязычное население покинуло мятежную республику, русский язык перестал быть “языком межнационального общения” и радиовещание в республике стало одноязычным – чеченским» [4].

Наш разговор о национальном составе работников чечено-ингушского радио и ТВ хотелось бы начать с мысли о том, что именно культура делает народ нацией и что советская журналистика была интернациональной. Ее представители ценили уважительное отношение к традициям народов, проживающих в том или ином регионе. Популяризация духовных и исторических ценностей, созданных нашими предками, предполагала формирование национального самосознания, чуткого к сбережению природных ресурсов и объектов культурно-исторического наследия. Вклад чеченских, русских, ингушских журналистов в это общее дело неоценим.

Большинство тогдашних работников телевидения приходили в профессию по зову сердца и с желанием само учиться. Профильных вузов, готовящих к работе на ТВ, в стране на то время не было, но профессиональные знания можно было почерпнуть в книгах В. В. Егорова, Э. Г. Багирова, сборниках статей под редакцией Я. Н. Засурского. По ним, собственно говоря, и учились мои коллеги-ровесники1.

Ингушская редакция на телевидении ЧИАССР представляла собой одно-единственное штатное подразделение с пятью редакторами-корреспондентами. Все прекрасно владели и русским, и ингушским языком. Очень ценили родной язык, письменный и разговорный, наьна мотт – язык матери, который обязан знать каждый ребенок, выросший в ингушской семье. До 1977 г. старшими редакторами ингушского вещания были: Джемалдин Хамурзаевич Яндиев – классик ингушской литературы, известный как автор многих поэтических сборников, корреспондент, переводчик, литературный консультант, председатель Союза писателей Чечено-Ингушской АССР; профессиональные журналисты: Султан-Гирей Котиев, Тухан Тебоев, Саид Плиев, Султан Шадиев и др.

В 1977 г. старшим редактором ингушского вещания назначили Мустафу Керимовича Лья-нова. В 69 лет он пришел на телевидение, имея за плечами два десятка лет работы главным редактором старейшей республиканской газеты «Сердало» («Свет»). Образование получил в Москве. Окончив в 1932 г. с отличием Коммунистический университет трудящихся Востока, стал заведующим отделом культуры и пропаганды Ингушского обкома ВКП (б), затем вторым секретарем Пригородного райкома партии Ингушской автономной области. Успел поработать и директором драматического театра в г. Грозном, директором Чечено-Ингушского Госиздата. Вот только не удалось попасть на фронт, хотя в годы войны (1942–1943) был курсантом военно-политическо-

1 Т. Х. Мальсагова подчеркивает, что дикторскую профессию и ей пришлось осваивать без педагога, главными учителями были голубой экран и ее отец Хасан Сосланбекович, педагог, ветеран войны: «Набиралась опыта у дикторов Центрального телевидения, по примеру которых я осваивала манеру держаться в кадре, умение работать с голосом.

Фото 2. Октябрь 1974 г. Стоят: диктор Тамара Мальсагова, первый диктор русского вещания Ольга Романова, ассистент режиссера редакции новостей Сацита Асуева; сидят: диктор Малика Шахгиреева, ведущая рубрики «Новости в мире книги» Зарема Мусаева, редактор детско-молодежных программ Лиза Карнаева (Архив автора)

Photo 2. Standing: announcer Tamara Malsagova; Olga Romanova, first announcer of Russian broadcasting; Satsita Asueva, assistant of the news editorial director. Sitting: announcer Malika Shakhgireeva; Zarema Musaeva, host of the News in the World of the Book section; Liza Karnaeva, editor of children and youth programs. October 1974 (Author’s archive)

го училища. Сразу после выпуска М. К. Льянова отправили в Алтайский край (г. Барнаул), где он вплоть до депортации ингушей в Казахстан служил инструктором-пропагандистом гарнизонного Дома Красной Армии. Как видно из биографии, к приходу на телевидение ЧИАССР М. К. Лья-нов имел большой опыт политической, пропагандистской, культурной журналистской работы. Это был энциклопедически образованный человек, мудрый наставник, профессионал-практик.

После проводов Мустафы Керимовича Льянова на пенсию редакцию временно возглавила Лейла Мехтиевна Мартазанова – филолог, многодетная мать, супруга покойного профессора Ибрагима Дахкильгова, преподававшего в Чечено-Ингушском университете им. Л. Н. Толстого. Лейла успевала во всем: и редакцией руководить, и на съемки ездить, и писать на ингушском языке интересные очерки о выдающихся сынах и дочерях края. Собирала в студии многочисленных гостей, готовила передачи по фольклору и народным промыслам, сюжеты о писателях, поэтах, научных деятелях. Из числа замечательных проектов для молодежной, детской, женской аудитории отметим: «Заманхо» («Современник»), «Дешархо» («Школьник»), «Шоана, кхалнах» («Для вас, женщины»), «Шоана дай-ноной» («Для вас, родители»). В сюжетах этих программ говорилось о молодежных буднях, о семейных традициях, о воспитании детей, об уважении к учительскому труду, формировании у детей чувства патриотизма, любви к Родине и уважения к народам, живущим рядом, о развитии и сохранении родного языка и приобщении детей к культурному наследию, духовным ценностям ингушского народа.

Богатое духовно-нравственное и патриотическое содержание передач играло важную роль в воспитании школьников и молодежи – главного стратегического и кадрового ресурса республики. Источником, объединяющим созидательные силы общества, служили примеры выдающихся личностей прошлого и наших дней, таких как Герои Социалистического Труда механизатор Артаган Орцхоевич Албогачиев (1914–1984); звеньевой механизированного звена совхоза «40 лет Октября» Назрановского района Багаудин Гаспоевич Кодзоев (1934–2010); работник нефтяной отрасли, почетный гражданин города воинской славы Малгобека Ахмед Бибертович Лолохоев (1924–2010); олимпийцы тяжелоатлет Исраил Магомедгиреевич Арсамаков и четырехкратная чемпионка олимпийских игр уроженка г. Грозного Людмила Ивановна Турищева; защитник Родины в годы Великой Отечественной войны пулеметчик Ханпаши Нурадилович Ну-радилов. Передачи выходили в эфир под чутким наблюдением Тамары Алаудиновны Гантемиро-вой – первой из женщин-телережиссеров среди ингушей; Рукият Абукаровны Мальсаговой-Ев-лоевой – редактора-режиссера; ассистента-режиссера Розы Султановны Мальсаговой1.

По субботам редакция готовила передачи для молодежи о театральной жизни, концерты «По письмам» и эфиры, приуроченные к профессиональным праздникам. В числе участников молодежных и общественно-политических программ были передовики производства, вожаки комсомола, первопроходцы комсомольских строек, делегаты съездов, фестивалей; молодые политики, воины-афганцы, выдающиеся спортсмены. Назову лишь некоторых: Герой Советского Союза генерал-лейтенант Руслан Султанович Аушев (фото 3); первый Герой России Суламбек Сусаркулович Осканов (1943–1992) – генерал-майор авиации, летчик-испытатель, совершивший подвиг в мирное время; ветеран войны Хасан Сосланбекович Мальсагов; летчики, Герои Советского Союза Ахмет Мальсагов и Мурат Оздоев; народный депутат СССР Муса Дарсигов – «человек от сохи», известный всей стране передовик труда, кавалер двух Орденов Красного Знамени; участник XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе, представлявший молодежь Чечено-Ингушетии в составе делегации СССР Мурат Зязиков (впоследствии Президент Республики Ингушетия); Герои Социалистического Труда: доярка совхоза «Назрановский» Лемка Барахоева, звеньевой совхоза «Экажевский» Артаган Албогачиев, мастер по добыче нефти «Малгобекнефть» Федор Львович Колесников. Экран знакомил телезрителей с замечательными творческими личностями: первый в истории чечено-ингушской литературы профессиональный критик Алихан Усманович Костоев (1934–1992); поэты ученый-кавказовед Дошлуко Мальсагов, Сали Арчаков, Гирихан Гагиев, Азамат-Гирей Угурчиев, Магомед Плиев, Али Хашагульгов, Магомед Вышегуров, Ваха Хамхоев; писатели Идрис Базоркин, Саид Чахкиев, Багаудин Зязиков, Ахмед Ведзижев, основатель Назрановского музея краеведения Туган Мальсагов и многие другие. Ведущей всех перечисленных телевизионных программ была автор этих строк Тамара Мальсагова2.

Фото 3. Ноябрь 1986. Выездная передача «Школьник» о встрече Героя Советского Союза Р. С. Аушева с молодежью г. Малгобека. После тяжелого ранения в Афганистане и лечения Р. С. Аушев побывал у себя на родине (Архив автора)

Photo 3. Schoolboy: a field program about the meeting of Ruslan Aushev, the Hero of the Soviet Union, with the youth of Malgobek. After being seriously wounded in Afghanistan and being treated, Aushev visited his homeland. November 1986 (Author’s archive)

Вести разножанровые передачи информационного, общественно-политического, художественного, детско-молодежного направления на русском, ингушском языках мне самой было очень интересно. Это были «Новости», тележурналы «Патриот», «Солдат моей державы», «За-манхо», «Дешархо», телевизионные фестивали «Пою мое Отечество», «Комсомольская юность моя», огоньки, телеочерки, а также передачи литературно-художественного и музыкального жанра. Работа с творческими индивидуальностями, с самодеятельными хоровыми коллектива- ми, мастерами сольного и ансамблевого исполнительства увлекала и нравилась, хотя загружали очень, и к каждой передаче надо было серьезно готовиться1.

К концу 1980-х ингушскую редакцию возглавил потомственный журналист Рашид Мухтарович Мальсагов (сын Мухтара Мальсагова, начинавшего творческий путь в качестве критика и журналиста газеты «Сердало» еще в 1930-х гг.). Рашид быстро перешел от газетной публицистики на телевизионный лад. Спокойный, уравновешенный человек с солидным опытом работы в республиканской прессе, он владел всеми газетными жанрами, особенно удачно у него получались очерки и зарисовки. Они легко воспринимались и запоминались зрителям, слушателям. Как диктор я с удовольствием читала его работы, в них было много воздуха, что позволяло применять различные голосовые вариации. Звуковая окраска интонационно указывала на важные фрагменты текста. Предложения были короткие, содержательные, что и нужно для телепублицистики. Его телесюжетам и передачам были присущи органичность, правдивость фактов, чувство меры. Что отличало Рашида от других руководителей редакции – это неуемность, он не был кабинетным работником, вместе с оператором выезжал на съемки и привозил интересный материал, нередко сам выходил в эфир. В 1992 г. после образования Ингушской Республики возглавил редакторский отдел на ГТРК «Ингушетия».

В 1990-х настала череда молодой плеяды третьего поколения на республиканском ТВ – первые пробы развлекательного эфира, свободного от цензорского взгляда. Деятельная, полная творческих задумок и новых идей студентка филологического факультета Чечено-Ингушского университета Рита Хасановна Мальсагова стала одной из самых заметных звезд этой плеяды: первая на Грозненском телевидении стала снимать и монтировать музыкальные клипы, постановочные выездные концерты, прямые эфиры, огоньки, телемосты, охотно помогала коллегам из других редакций. Яркой вехой в истории развития регионального ТВ был задуманный с ее участием первый проект на национальном языке для детей дошкольного возраста «Фаьлг-фульг». Удостоенный республиканской премии, он был начат в 1985 г. и продержался на экране вплоть до распада ЧИАССР на две республики. Открывала передачу повторяющаяся в стихотворной форме народная присказка:

Фаьлг фаьлг, фура фаьлг!

1аха йи1иг, 1аха к1анк.

Хьанз аз шоана бувцаргба

Ц1аккха хаза боаца фаьлг!

Подстрочный перевод: «Сказка, сказка, сказочка! Садись девочка, садись мальчик! Вам сейчас я расскажу сказку, которую вы еще никогда не слышали». Целью передачи было через сказки, сказания, легенды, считалочки, потешки приобщать детей к традиционной культуре родного народа – заронить в душу интерес к устному народному творчеству и развивать родную речь как важнейший источник миропонимания. Проект имел колоссальный успех у телезрителей, был популярен и в соседних республиках (сигнал Грозненского ТВ частично распространялся на населенные пункты КБР и Северной Осетии). Дирекции вещания пришлось изменить время выхода в эфир с 18.30 на 19.30 по просьбе родителей, так как детсадовские дети не успевали попасть на момент начала передачи домой. Требовавшая брать планку выше и выше режиссура телевидения на всю жизнь затянула Риту в свои сети. Позже, на ингушском ТВ в г. Назрани она возглавила режиссерский состав, затем была заместителем начальника информационного отдела, главным редактором, в 2004 г. ей присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия.

На снимке участников передачи «Заманхо» 11 декабря 1986 г. (фото 4) у всех комсомольские значки, все активисты, вожаки. Кто в нефтяной отрасли возглавлял комсо-

Фото 4. 11 декабря 1986 г. участники передачи «Заманхо» («Современник») В центре – режиссер Рита Мальсагова (стоит), Тамара Мальсагова и комсомольский работник Зина Галаева, второй слева – основатель музея боевой и трудовой славы г. Малгобека Башир Асламбекович Чербижев (Архив автора)

Photo 4. Participants of the Zamankho (Contemporary) program. In the center: director Rita Malsagova (standing), Tamara Malsagova and municipal service worker Zina Galaeva; second from the left: Bashir Cherbizhev, founder of the Malgobek Museum of Military and Labor Glory. 11 December 1986 (Author’s archive)

мольскую бригаду, кто в музее работал, кто в школе и так далее. Слева от меня сидит Зина Галаева – секретарь комитета комсомола плюс учитель литературы и языков, русского и ингушского. Она тогда преподавала в школе № 19 сельского поселения Сагопши. Затем ушла работать в муниципалитет, была заместителем главы администрации Малгобекского района.

Хочу отдельно рассказать о редакторе отдела пропаганды Башире Ахметовиче Чахкиеве – одном из первой десятки ингушей, получивших профессиональное журналистское образование в МГУ. Он пришел на телевидение в начале семидесятых по окончании факультета журналистики. Работал собкором Всесоюзного радио и телевидения, был уже кандидатом исторических наук. В начале 1973 г., когда ингушский народ, собравшись на центральной площади им. Ленина в Грозном, потребовал справедливого решения вопроса о Пригородном районе, Башир присутствовал на митинге по долгу службы, готовил для Москвы репортаж. После событий 16–17 января – вспоминал в личной беседе федеральный судья в отставке Б. М. Горданов – «состоялся 10-й Пленум Чечено-Ингушского обкома партии, на котором подверглись обструкции тогдашние лидеры национального движения. Башир Ахметович попросил слова и заявил, что ингушский народ и его лидеры не нарушили советские законы, они действовали именно в рамках закона: “Я, как ингуш, не могу промолчать. Требования моего народа абсолютно справедливы, и они должны быть удовлетворены”. Закончить Баширу Ахметовичу не дали, спустя некоторое время Чахкиева сняли с работы и лишили партбилета» [6]. Вместе с ним работу потеряли и многие представители ингушской интеллигенции: их увольняли с занимаемых должностей, исключа- ли из партии, комсомола, отчисляли из вузов, за некоторыми началось уголовное преследование. Всего задержано было до тысячи человек. В числе уволенных была и первый диктор республиканского ТВ Лидия Измайловна Яндиева-Мейсигова. Через полгода Б. Чахкиев устроился на работу в редакцию пропаганды Грозненского телевидения редактором-корреспондентом и ведущим спортивных программ. Параллельно начал собирать собственный архив исторических сведений о выдающихся личностях Кавказа, который использовал в своей работе как основу для передач (с 1994 г. в Республике Ингушетия Б. Чахкиев принял на себя обязанности руководителя Ингушского госархива, созданного по его инициативе).

Включая в передачи и телеочерки поднятые «из подвалов» архивные документы, привлекая ранее «закрытые» исторические факты, записи и труды исследователей, ингушские журналисты дозированно, объективно пользовались ими при подготовке своих программ. Работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с научной и творческой интеллигенцией республики, музейными, библиотечными специалистами, представителями общественных кругов. Если акцентировать внимание на вкладе ингушской интеллигенции в развитие печати, телевидения и радио ЧИАССР, рассказ о массиве материалов и весомости творческого следа займет немало места, охватит десятки тысяч метров магнитной кинопленки и пространства газетных полос.

В целом следует отметить, что самая первая плеяда сотрудников телевидения формировалась из известных в республике представителей творческой интеллигенции. Дипломированные специалисты, поэты, писатели, артисты театров и кино, они в большинстве своем получили образование в Москве, Ленинграде, Ростове, Воронеже, Краснодаре. Из них назову двух. Это Сулам-бек Саадулович Котиев – актер театра и кино, телевизионный режиссер, сценарист и Суламбек Ахметович Мамилов – кинорежиссер, сценарист, актер Грозненского драмтеатра им. Х. Нуради-лова, сыгравший Казбича в фильме по роману «Герой нашего времени», заслуженный деятель искусств ЧИАССР, народный артист РИ. Им снято более 10 полнометражных художественных и документальных фильмов («Дамское танго», «День гнева», «Убийство на Ждановской», «Ночевала тучка золотая», исторические ленты «Мелодии гор», «Забытые герои Бреста», документальный детектив «Покушение. Дело 2004 года» и др.), а также ряд телепостановок.

В 1970–1980-е гг. телевидение для жителей республики имело огромное значение: люди носили с собой программу передач с пометками, что смотреть на вечер. С восторгом принимали появление на голубом экране первых собственных/ингушских постановочных телеспектаклей, в которых играли любимые актеры. Например, «Обжегся на калыме» по пьесе ингушского писателя Ахмеда Ведзижева, изобличавшей пережитки прошлого. В спектакле гениально сыграли наши земляки: советский и российский актер, народный артист ЧИАССР ингуш Магомед Циц-киев (роль Хамурзы), диктор, заслуженная артистка Чечено-Ингушетии Лидия Яндиева (роль Зано), лауреат Государственной премии РСФСР, заслуженный артист РСФСР Магомед Хадзиев (роль Аббаса). Не менее яркими были спектакль «Бож-Али» по пьесе чеченского драматурга Аб-дул-Хамида Хамидова (режиссер-постановщик Петр Харлип, в главных ролях народный артист РСФСР, лауреат государственных премий, актер чеченского театра, любимец публики Муталиб Давлетмирзаев и народная артистка ЧИАССР Зулейхан Багалова), телеспектакль «В те дни и всегда» ингушского телережиссера, сценариста, документалиста Ратмира Льянова, снятый в соавторстве с ассистентом режиссера Ритой Мальсаговой. Великолепно сыграли роли партизана и немецкого офицера артисты театра и кино Руслан Наурбиев и Ибрагим Беков – талантливые и колоритные, запомнившиеся. Эта работа была приурочена к очередной годовщине Дня Победы.

Телевидение, как и кино, одновременно разворачивая действо на нескольких постановочных площадках, воспроизводило на экране картинку как наяву. Чечено-ингушский телезритель откликался на телеспектакли потоками писем с просьбой о повторном показе. Первые телепостановки стали демонстрироваться на экране в 1975 г., и это тоже была новая веха в истории регионального телепрогресса.

Нельзя забывать об огромном вкладе в телепроизводство, который вносят участники съемок, остающиеся «за кадром», чьи имена мелькают в конечных титрах. Удивительным мастером своего дела был звукорежиссер высшей категории Хаджи-Умар Костоев. Людей со столь богатым опытом работы в системе телерадиовещания в те годы было мало. Наставники и первые учителя специалистов телевидения, они зажигали творческое вдохновение, давали ученикам путевку в жизнь. Романтик, потрясающе одаренная личность, Хаджи-Умар Орснакиевич Костоев любил книги, играл на духовых инструментах, тонко понимал оркестровую музыку, скрипку, фортепиано. Трудовую деятельность он начал в должности осветителя Казахского драмтеатра, находясь в ссылке. Затем работал в оперном театре Омска, а по возвращении на родину – в драмтеатре им. Х. Нурадилова (г. Грозный). Обладая абсолютным музыкальным слухом, вмиг определял, кому из оркестрантов принадлежит фальшивая нота. И выражал себя в творчестве через звук.

Ответственный за звуковое и музыкальное оформление телепередач, он записывал голоса артистов, дикторов (обычный набор задач звукорежиссера), но значительно превышал рамки своих обязанностей: проводил реставрацию архивных фонограмм, создал свой личный фонд национальных мелодий – уникальные старинные образцы.

В 1976 г. Хаджи-Умар в соавторстве с лауреатом премии Ленинского комсомола режиссером Ратмиром Льяновым снял свой первый документальный фильм «И к тебе придет счастье» о чабанских буднях. Вторая его работа – кинолента «Кто шагает левой», посвященная перестроечным процессам в стране, – была удостоена награды на фестивале документального кино в Перми. Выбор такого специалиста-звукорежиссера для работы в период Олимпийских игр – 80 был своего рода знаком качества, признанием самого высокого творческого потенциала (фото 5).

Как ветераны журналистики, так и молодые специалисты – каждая творческая личность на ТВ, невзирая на национальность, стремилась оставить след в научно-познавательном, образовательном, историческом пространстве, расширяя массив хроникально-документальных работ об историческом прошлом и настоящем народа республики: о передовиках производства, героях пятилеток, судьбах интеллигенции, биографиях общественно-политических деятелей. Список

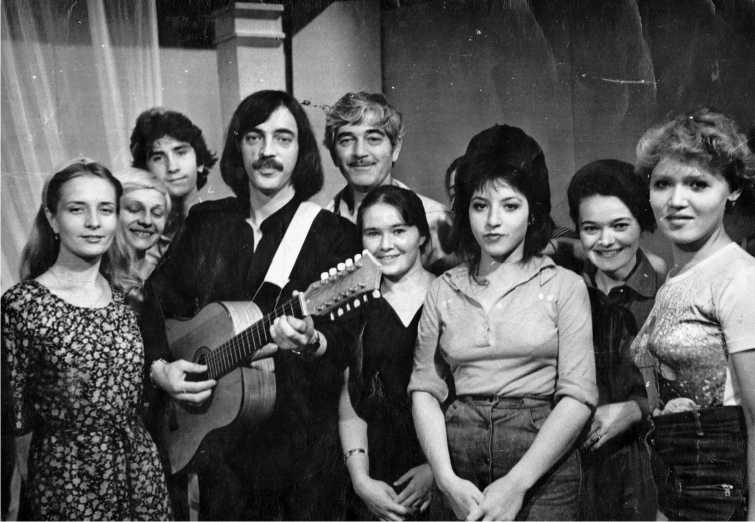

Фото 5. 22 августа 1980 г. После эфира «Телевизионной гостиной» актер Михаил Боярский в кругу сотрудников Грозненского ТВ. В первом ряду вторая справа Тамара Мальсагова. Во втором ряду справа участник прямых трансляций Олимпиады-80 звукорежиссер Хаджи-Умар Костоев (Архив автора)

Photo 5. After the broadcast of the TV Lounge program, actor Mikhail Boyarsky in the circle of employees of Grozny TV. Tamara Malsagova is second from the right in the first row. In the second row on the right is sound engineer Khadzhi-Umar Kostoev, a participant in the live broadcasts of the 1980 Olympics. 22 August 1980. (Author’s archive)

сделанного для региональной компании становился все более внушительным, хотя поступавшее из Москвы финансирование на документальную кинохронику оставляло желать лучшего. Экономили на повседневных расходах (еда, гостиницы, такси), но выдавали продукцию «на отлично». Документальные фильмы Чечено-Ингушского телевидения, снятые Суламбеком Мамило-вым, чеченским кинорежиссером Ильясом Татаевым, Борисом Насимовым, заслуженным деятелем искусств Чечено-Ингушетии Ратмиром Лья-новым, Джабраилом Дарсиговым совместно с Северо-Кавказской студией телевидения и по сценариям грозненских тележур-

налистов, занимали первые места, получали дипломы и премии на региональных, всесоюзных и зарубежных кинофестивалях (гран-при «Золотой дракон» на польском международном фестивале документального кино в г. Кракове за фильм «Салам-алейкум, ингуши!», 1993 г.), достойно представляли Северный Кавказ на международной арене, вошли в золотой фонд программ Го-стелерадиофонда России. За два десятилетия снято более 80 документальных, видовых и художественно-музыкальных работ.

Здесь очень важно подчеркнуть преемственность творческого опыта, традиций регионального телевещания, сыгравших ключевую роль в подготовке и профессиональном росте молодых специалистов. К числу первых кинооператоров телевидения ЧИАССР относились: Николай Куан, Юрий Чекашкин, Осман и Руслан Мальсаговы, Юрий Тимофеев, Клара Титова (первая в республике женщина-кинооператор). Они были наставниками для тех, кто пришел позже (Владимир Бельфер, Джабраил Дарсигов, Умар Магомадов, Абдулла Багаев, Таня Григоренко, Александр Быков, Александр Мулкинджанянц и др.). Каждому из названных присущ индивидуальный стиль работы с кадром. Телезритель воспринимает происходящее на экране глазами оператора – и не дай Бог упустить важный план, особенно при съемке общественно-политических, значимых массовых мероприятий! – впечатление от увиденного материала во многом формируется за счет профессиональной работы кино- и телеоператора. Заведовал кино-телеоператорским цехом и транспортной службой ветеран войны и труда Владимир Митрофанович Захаров, которого по--родственному величали «батей». Отзывчивый и уважаемый всеми человек, он руководил коллективом как отец большого семейства. Когда мы спускались в цех к операторам, центром обсуждения была только профессиональная тематика: что сняли, какие впечатления; как раскрыли образ или тему; что не удалось сделать, какой план упустили; как поступить в следующий раз.

Формированием и выдачей передач в телевизионный эфир занималась Главная дирекция программ. «Это сердце компании, Генеральный штаб», – говорили коллеги. На Дирекцию были возложены все функции по организации и осуществлению контроля за ходом подготовки передач отраслевых редакций (вплоть до выпуска в эфир), включая художественно-документальную кинопродукцию и оформление программ. Единая система планирования имела три составляющих: перспективный календарно-текущий план; ежемесячный план; недельная программа.

До 1985 г. Дирекция называлась Отделом выпуска и программ. Здесь, как на металлургическом заводе, ковалось все: круглосуточно не отключался телетайп, допоздна работали сотрудники, вносились изменения по вещательной сетке, планировалась творческая и техническая работа на день, неделю, месяц, квартал, год. Верстались недельные и ежедневные программы передач; оформлялись выезды бригад в районы на съемки; составлялся график трактовых репетиций для творческого и технического персонала; решались проблемы транспорта, соблюдения сетки вещания и эфирного режима, распределялось время по редакциям, составлялись отчеты и справки в Москву, в областной комитет партии и проч. В отделе работало 13 человек, от которых зависел рабочий день сотрудников телевидения и телецентра, даже ретрансляционной службы. Структура службы выглядела следующим образом: начальник-заведующий отделом, главный выпускающий, три программных режиссера: Зоя Увайсовна Шахбулатова – супруга известного чеченского композитора Аднана Шахбулатова, чьим именем сейчас названа государственная филармония в Грозном; Татьяна Сметанина и Татьяна Омельяненко – милые, грамотные девушки с широким кругозором, знающие хорошо русскую классику и современную театральную режиссуру. Два ассистента-режиссера – сестры-близняшки Татьяна и Наталья Бакаловы – помогали в вечернем эфире давать без погрешностей сверстанную телепрограмму. Валентина Дмитриевна Ивахненко – грамотная машинистка (машинописный труд в то время был востребован в СМИ), чуткая и внимательная, доброжелательный судья, критик от Бога, могла указать редактору, как перестроить или изменить фразу. Самыми нужными «людьми под рукой» в каждую минуту были Светлана Андреевна Отинова и заведующая фильмотекой Людмила Семеновна Клевцова, обе крайне обязательные и ответственные, умеющие хранить государственную тайну, всегда собранные, спокойные, добропорядочные, искренние друзья и коллеги. Людмила Семеновна обладала феноменальной памятью хранителя фонда, содержащего сотни тысяч метров кино-виде- о-пленки. В ее «арсенале» находилось огромное собрание художественных и документальных, научно-популярных, детских фильмов, киносюжетов, записей передач на больших бобинах. Разбуди ночью – могла назвать четырехзначные номера электромагнитных видеокассет, их хронометраж и титры, сведения об авторе передачи. Ежедневно сотрудники Дирекции отправляли с рассыльным готовые материалы к цензору ЛИТО (политико-идеологический контроль). После одобрения и поправок ЛИТО материал распределялся по редакциям.

Каждую среду, в строго обозначенное время, выходила программа передач местного и Центрального телевидения, которую отдел выпуска и программ получал через телетайп. Светлана Отинова принимала по телетайпу и внимательно вычитывала этот текст, если замечала технические ошибки, сразу же созванивалась с Москвой. Затем начальник отдела и выпускающая вместе с ней включали в отобранный временной отрезок (с 17.00 до 20.00) местную программу, которая печаталась в республиканских и районных газетах.

Местная программа составлялась на основе редакторских заявок. При поступлении каждой из заявок уточнялась содержательная и техническая часть контента: дата выхода в эфир, хронометраж, имя автора, имя режиссера, количество участников, в каком режиме планируется передача (в записи или вживую). И, согласно сетке вещания, передачу вставляли в определенный временной блок. Срывы или беспричинные переносы не допускались, соблюдение дня и времени выхода в эфир строго контролировались отделом выпуска.

К Главной Дирекции относилась и дикторская служба, состоявшая из четырех человек.

Первым руководителем отдела выпуска был Борис Овсянников – добросовестный, не скандальный, позитивный, с юмором, грамотно владеющий русским языком. После него была назначена бывший редактор отдела писем Зоя Михайловна Игнатова-Ашихмина. Энергичная, элегантная, всегда при ярком маникюре, жизнерадостная, мастер на все руки и самый нужный представитель для исполнения производственных поручений, она возглавляла комитетский местком. В течение рабочего дня умудрялась улететь в Москву и в тот же день вернуться. Однажды, помнится, мы не могли дозвониться в головное Управление до одного очень важного чиновника, распределяющего время вещания на год. Декабрь 1987-го, настроение предновогоднее, но без решения этой важной проблемы идти в Новый год никак нельзя. Зоя Михайловна звонит в аэропорт, заказывает билеты в Москву и обратно. К вечеру она уже вернулась, так как утром необходимо было сетку вещания на предстоящий год положить на стол руководству для утверждения: сроки поджимали. Мы, сотрудники, ее ждали, так было условлено. Без четверти шесть в кабинет вошла довольная Зоя Михайловна в пальто нараспашку и без норкового воротника. «А воротник в салоне самолета забыли?» – «Нет, воротник сделал свое дело. Я подарила его на Новый год одной важной даме!»

В 1987 г. на базе отдела была создана Главная программная Дирекция вещания, руководителем структуры назначили Тамару Мальсагову (автора этих строк). До назначения на эту должность она работала главным выпускающим, начальником и заведующей Отдела выпуска и программ, с правом ведения телевизионных передач на русском и ингушском языках.

Для удобства аудитории 31 мая 1991 г. под патронажем Главной Дирекции вещания стала выходить газета «Ориентир», печатавшая недельную программу трех телеканалов (местного и двух российских). У телезрителя появилось право выбора просматриваемых передач.

Весной того же года на телевидение стал захаживать Мовлади Удугов, тот самый чеченский «Геббельс», выигравший информационную войну в первую чеченскую военную кампанию. Часто наведывался к девушкам в машбюро, засиживался в редакциях, иногда приходил со своим другом – ингушом Х. Орцхановым. Не раз их видели и в Дирекции вещания. В разговорах они намекали, что хотят работать на телевидении. Поскольку к этим намекам отнеслись без внимания, М. Удугов пошел выше. И в один из дней мне позвонил руководитель Гостелерадио ЧИАССР Юрий Витальевич Мареченков – попросил определить М. Удугова «хоть куда». В тот период как раз готовился проект выпуска четырехполосной газеты-вестника «Ориентир», в которой размещались аннотации, короткие статьи с фотосопровождением о наиболее важных общественно-политических, социальных, культурных телепередачах на предстоящую неделю. Предпола- галось также размещать биографические публикации о дикторах, ведущих программ, актерах; каждый выпуск этой рекламной газеты сопровождался информационными подводками (аннотациями) об участниках и гостях эфира. Мы набирали редакционный состав, и М. Удугов прошел «под горячую руку». Несмотря на то, что он был экономист по образованию, тексты писать умел и неплохо справлялся с ролью ведущего в молодежной программе русского вещания, куда пригласил его для сотрудничества старший редактор молодежной редакции Василий Литвиненко. У меня Мовлади проработал около двух лет.

Известно, что на телевидении «Новости» являются лицом компании, рейтинг этой программы всегда высок; у республиканских новостей самая большая аудитория, они востребованы телезрителем. Более двух десятков лет руководила новостной редакцией Лилихан Умаровна Аушева, оперативная, грамотная, целеустремленная женщина, секретарь парткома телерадиокомпании. Вместе с ней новостные эфиры оперативно готовили редактор-корреспондент, член Союза журналистов СССР Жансурат Аушева (на ингушском и русском языках); на чеченском языке – Аднан Хатуев; на русском – Нина Амбарцумова, Виталий Вардиев, Виталий Елфимов и режиссерская группа: Петр Мусаев, Сацита Асуева, Башир Газгиреев. Таким образом, «Новости» выходили на трех языках пять дней в неделю.

С началом горбачевской перестройки цензура уже не так сильно давила на слово. Газетчикам, телевизионщикам и радийцам стало легче работать. Появились новые понятия и выражения: плюрализм, перестройка, гласность, многопартийная система. Газеты размашисто давали материалы под новыми рубриками, у телевидения поменялась сетка вещания, стартовали цикловые телепроекты «Прожектор перестройки», «Курсом ускорения», «Ускорение. Темпы. Перестройка», «Социалистические обязательства: как они выполняются?», «Партия – наш рулевой», «Родина у всех одна», «Забота о детях – забота о нашем будущем». Создавались новые общественные организации («Вайнахская демократическая партия», ингушский «Народный Совет», чеченский «Народный фронт», «движение зеленых»), а вместе с ними рождались и новые экранные герои, новые мысли, новые программы и идеи… Перестраиваться пришлось и корреспондентам, и дикторам: ведущие программ могли, отступая от редакторских текстов, говорить своими словами, резюмировать суть выступления, более свободно вести беседу, включать элементы живой дискуссии и интервью. Возникли новые газеты, региональные журналистские объединения, информационные агентства «ЧечИнгпресс», «Импульс», повсеместно открывались «Школы пропагандистского мастерства» – от 100 до 200 нештатных собкоров давали материалы о своем районе, населенном пункте. Воздух свободы, демократизация, гласность раздвинули культурные границы СССР, открыли шлюзы на Запад. Кругозор стал шире, условия творчества свободнее, содержание материалов глубже и искреннее, без умолчаний и фальши; стали приглашать в студию священнослужителей (муфтий Шахид-хаджи Газабаев и др.), о чем вспоминал ветеран тележурналистики Хамзат Тухашев, начавший в этот период на Чечено-Ингушском телевидении часовой проект в прямом эфире «Ваше мнение».

Однако при отмене цензурных тисков создалась ситуация, о которой доктор исторических наук Джабраил Гакаев пишет: «Первые два года горбачевской перестройки не оказали сколько-нибудь существенного влияния на общественно-политическую жизнь Чечено-Ингушетии. Единственным местом для дискуссии, обкатки новых идей, пока оставались партсобрания, где демократически настроенная часть коммунистов робко выступала в поддержку реформ» [2, с. 150]. Региональная власть смотрела на перестроечный процесс с большой осторожностью, республиканским печатным СМИ, телевидению и радио было крайне затруднительно получить комментарии руководителей административных органов относительно того, что происходит в аппарате Правительства. На авансцену бурно вторгались совсем иные «политические идеологи». Зато при освещении тем культуры и науки открылась возможность использовать материалы спецхранилищ, запрещенные ранее книги, фото- и видеоматериалы, раритеты творческого наследия, данные статистики, экономики, юриспруденции. В том числе и сведения о репрессированных и переселенцах. Выходили статьи по истории и культурному наследию чеченцев, ингушей, вайнахов. На телеэкране появились передачи «Культура – душа народа», «Наша исто- рия – наше богатство», «Импульс». Консолидировались усилия по возрождению национального достояния («Так это было», «В дружбе наша сила», «Память родной земли», «Мы помним»).

Уделялось внимание и национальной музыкальной традиции коренных народов. Редакция художественных программ телевидения (русского вещания) занималась восстановлением песенного искусства терских и сунженских казаков. Оркестр народных инструментов, созданный при Комитете по телевидению и радиовещанию под руководством известного на Кавказе композитора Александра Халебского еще в 1957–1958 гг., способствовал возрождению народных чечено-ингушских песен. За долгие годы работы в Комитете талантливый музыкант и отличный организатор А. Халебский оставил о себе добрую память. За ним эстафету приняли Аднан Шахбулатов (друг Иосифа Кобзона со студенческих лет), Юрий Долгов, Зайнди Чергизбиев, Али Димаев. Их музыкальные композиции в исполнении первых солистов Салмана Дацагова, Ахмета Цицкиева, Жансари Шамилевой, Мовлада Буркаева, Ахмета Хамхоева, Бембулата Тимур-зиева звучали по радио и телевидению, воспитывая новые поколения любителей родной песни. По окончании московского училища им. Гнесиных, воронежской, саратовской государственных консерваторий в коллектив пришли Лейла Мусаева, Имран Усманов, Осман Имагожев, виртуоз игры на национальной гармошке Рамзан Паскаев, неразлучный со своим «говорящим» инструментом. Подчеркивая красоту и современный уровень исполнительского искусства музыкантов региона, творчество композиторов, солистов и исполнителей народной инструментальной музыки с поставленными голосами обогащало палитру многонационального искусства Чечено-Ингушетии. Оркестр гастролировал в трудовых коллективах и учебных заведениях, выступал в прямой радио- и телетрансляции, выезжал в соседние республики. Его роль в сохранении духовного и художественного наследия народов страны обретает особую актуальность в свете проблем социокультурной ориентации, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Регион активно посещали высокие гости из Кремля и советского правительства, руководители центральных общественных организаций и ВЦСПС, иностранные делегации (молодежь Лаоса, Вьетнама, Йемена) (фото 6), известные артисты, писатели, поэты, драматурги, популярные музыкальные коллективы, мэтры советской эстрады. Память подсказывает яркие имена: Давид Кугультинов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Хамзат и Ахмат Кубановы, Танзиля Зумаку-лова, Алим Кешоков, Азамат Суюнчев, Азрет Акбаев, Олжас Сулейменов, Игорь Ляпин. Концерты приезжих знаменитостей проходили на стадионе, во дворце культуры им. Ленина. В летнее время город нефтяников Грозный становился центром интернациональной культуры благодаря артистам московских театров, звездам кинематографа, оперетты и эстрады (Татьяна Шмыга, Анатолий Папанов, Роман Карцев, Людмила Чурсина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Махмуд Эсамбаев, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, София Ротару, Азиза, Валерий Леонтьев, Валентина Толкунова, Михаил Боярский, Людмила Сенчина, Волынский хор, «Песняры», «Ялла»). Юрий Антонов после гастролей на два года остался работать в Грозном в местной государственной филармонии.

На концертах и встречах с участием лучших представителей творческого сообщества центральных городов и союзных республик нашей страны шел не только познавательный процесс. Реально ощущалось взаимодействие культур как способ узнать и принять разнообразную палитру певческого искусства других народов, а традиционность и мастерство исполнителей выступали залогом сохранения общенародного единства. Их присутствие на радио, в передачах «Телевизионная гостиная» поднимало статус гостеприимной республики, вдохновляло население еще лучше работать, учиться, общаться: гастроли популярных артистов воспринимались на местах как подарок от власти жителям трудовой Чечено-Ингушетии (фото 7).

Журналист Амир Гхала 21 ноября 2015 г. поместил на странице ЖЖ заметку, которую можно назвать одной из легенд о тех временах, эхом народной памяти: «Ингушский редактор Башир Чахкиев трижды ездил в Баку и трижды делал передачи о Муслиме Магомаеве. И под конец уговорил Муслима Магомаева переехать на родину своего деда Муслима Магомаева, чеченского композитора. Где-то, по-моему, около полугода, Муслим проработал у нас солистом радио и преподавал в одной из лучших музыкальных школ Северного Кавказа. Но бывший

Фото 6. Лето 1979 г. Встреча с молодежью из Йемена и Лаоса. Во втором ряду первый справа – секретарь чечено-ингушского Обкома комсомола Мухарбек Ахматов, третий слева – первый секретарь Обкома комсомола Герсолт Эльмурзаев. В первом ряду вторая слева –

Тамара Мальсагова (Архив автора)

Photo 6. Meeting with the youth from Yemen and Laos. In the second row, first from the right is Mukharbek Akhmatov, secretary of the Chechen-Ingush Regional Committee of the Komsomol; third from the left is Gersolt Elmurzaev, first secretary of the Regional Committee of the Komsomol. In the first row, second from the left is Tamara Malsagova. Summer 1979 (Author’s archive)

тогда министром культуры Вахаев1 не смог обеспечить его квартирой, и Муслим Магомаев уехал в Баку...» [3].

В рамках музыкального фестиваля-конкурса «Пластинка дружбы» грозненское телевидение передавало песенную эстафету городам Северного Кавказа: Махачкале, Орджоникидзе, Нальчику, Черкесску. Членами жюри фестиваля были известные композиторы и старшие редактора художественных программ регионального ТВ. Когда победителем стала студентка 4-го курса Грозненского нефтяного института Надежда Таинкина, телезрители приняли это как большой успех и радость, месяц не кончался поток писем с поздравлениями. Иначе и не могло быть. Телевидение формировало вкус, эстетические меры, давало знания по искусству, сближало и развивало региональные культуры, знакомило с лучшими произведениями многонациональной литературы, поэзии, монументальной живописи, архитектуры, открывало сокровищницу фольклорного наследия народов. Глубинная общность гуманистических и эстетических устремлений формировала единую опору самых разных аспектов социально-идеологической работы с телезрителями. Положительная реакция, высокая оценка населения вдох-

Фото 7. 1985 г. В гостях у работников телевидения и радио Чечено-Ингушетии мэтры советского кино (А. Папанов, Л. Чурсина, В. Этуш, Р. Карцев и др.). На заднем плане четвертый справа директор радио Мустафа Аушев (В. Этуш разговаривает с ним). В первом ряду, вместе с Р. Карцевым, сидят редакторы чечено-ингушского радио. Во втором ряду справа шестая –

Т. Мальсагова, пятая – зав. фильмофондом Л. Клевцова

Photo 7. Masters of Soviet cinema (Anatoli Papanov, Lyudmila Chursina, Vladimir Etush, Roman Kartsev, and others) are visiting Chechen-Ingush television and radio workers. In the back, fourth from the right, is radio director Mustafa Aushev (Etush is talking to him). The editors of the Chechen-Ingush radio are sitting in the front row, together with Kartsev. In the second row, Tamara Malsagova is sixth from the right, Lyudmila Klevtsova, head of the Film Fund, is fifth from the right. 1985

новляла сотрудников средств массовой информации республики на новые смелые проекты, в том числе и межстудийные, как эффективный инструмент интернационального воспитания трудящихся.

Однако влияние перестройки было противоречивым. Свобода слова набирала темпы. Что знаменовал в плане политики попутно начавшийся пересмотр истории СССР, показывают публикации специалистов: «В Чечено-Ингушетии уже во второй половине 80-х… первыми на Северном Кавказе возникли неформальные политические организации, проходили свободные митинги и демонстрации, стали выходить независимые газеты. Росло национальное самосознание, формировалась вайнахская национальная идеология, появились первые концепции создания государственности чеченцев и ингушей» [2, c. 153]. Работники СМИ понимали, что во власти не все спокойно, что имеются препятствия продвижению реформ, сказываются накопившиеся ошибки и проблемы, территориальные споры и связанные с ними противоречия, которыми воспользовались нечестные на руку идеологи. С момента, как Верховный Совет ЧИ-АССР принял 27 ноября 1990 г. декларацию о суверенитете, скоротечные изменения статуса республики накаляли общественно-политическую обстановку. Это «сыграло на руку радикальной оппозиции и активизировало ее деятельность в Грозном. Исполком ОКЧН во главе с генералом Дудаевым взял курс на захват власти» [2, c. 157]. На 2-й сессии Съезда чеченского народа 8–9 июня 1991 г. Дудаев и его сторонники призвали свергнуть ВС ЧИР как утративший права законной власти. При наведении «конституционного порядка» телерадиовещание в республике стало одноязычным чеченским. С 31 декабря 1994 г. развернулись широкомасштабные военные действия, в результате которых были разрушены почти все объекты культурного назначения: театры, библиотеки, концертные студии. Дважды горело телевидение, пришло в негодность не только оборудование – был уничтожен архив телевидения и Дома радио.

Ингушская и русскоязычная часть населения сохранила приверженность идеям мирного, преемственного развития. С 30 ноября по 1 декабря 1991 г. в трех районах Ингушетии прошел референдум о создании Ингушской Республики в составе РСФСР, в котором приняли участие около 70 % населения – и 90 % участников референдума высказались за образование своего отдельного федеративного субъекта. Верховный Совет РФ принял 4 июня 1992 г. закон об образовании Ингушской Республики. Вопрос был вынесен на утверждение высшего органа власти – Съезда народных депутатов, который 10 декабря 1992 г. одобрил образование нового субъекта федерации и внес соответствующую поправку в Конституцию страны. Поправка официально разделила Чечено-Ингушскую Республику на две самостоятельные единицы: Ингушскую Республику и Чеченскую Республику.

В настоящее время в Чеченской Республике вещают две государственные телерадиокомпании: филиал ВГТРК ГТРК «Вайнах» и ЧГТРК «Грозный» (вторая работает в спутниковом режиме) и государственное автономное учреждение ТРК «Путь» имени Ахмата-хаджи Кадырова, а также четыре радиоканала от этих компаний – Радио «ДайМохк», Радио «Путь», Радио «Грозный», Радио России.

Tamara Kh. MALSAGOVA

Advisor to the Head of the Republic of Ingushetia,

Magas, Russian Federation,

People, Destinies, Connection of Generations:

To the Thirtieth Anniversary of the Television of the Republic of Ingushetia

Список литературы Люди, судьбы, связь поколений: к тридцатилетию телевидения Республики Ингушетия

- Арсанукаев А. Слово об авторе // Кусаев А. Чеченское радио и телевидение: Этапы становления и развития (1928-2008 гг.). Грозный: Чеченский гос. ун-т; Элиста: Джангар, 2013. С. 3-6.

- Гакаев Д. Путь к чеченской революции // Чечня и Россия: Общества и государства. М.: Музей общественного центра им. Андрея Сахарова, 1999. С. 150-176.

- Гхала А. Немного истории ингушского телевидения [Электронный ресурс] // Livejournal. 21 нояб. 2015 г. URL: https://ghalgha.livejournal.com/519694.html (дата обращения: 10.09.2022).

- Кусаев А. История чеченского радио: Становление [Электронный ресурс] // Нохчалла: URL: https://nohchalla.com/history/1729-chechenskoe-radio-stanovlenie (дата обращения: 10.08.2022).

- Кусаев А. Чеченское радио и телевидение: Этапы становления и развития (1928-2003 гг.). Грозный: Чеченский гос. ун-т; Элиста: Джангар, 2013.

- Мальсагова Т. С. Интервью с Б. М. Гордановым [Видеозапись] // Личный архив автора.