Логистическое управление трудовыми потоками

Автор: Новикова Т.В., Куршакова Н.Б.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам управления трудовыми потоками на основе логистического подхода. Выделены наиболее характерные трудовые потоки, устремленные на предприятия различных сфер экономической деятельности. Представлен, разработанный авторами, алгоритм обеспечения трудовыми ресурсами различных отраслей экономики с позиции логистического управления. Определена основа образовательной среды подготовки специалистов для обеспечения отраслей экономики.

Трудовые потоки, логистика, управление трудовыми ресурсами, подготовка специалистов

Короткий адрес: https://sciup.org/140118897

IDR: 140118897

Текст научной статьи Логистическое управление трудовыми потоками

Современная экономика характеризуется динамичным развитием. Общее расширение направлений экономического развития сопровождается постоянными изменениями во внутренней структуре экономики. В этих условиях рабочая сила становится активным фактором производства. Возрастание требований к эффективности управления рабочей силой обусловлено, прежде всего, ускорением научно-технического прогресса. Усложнение производства, усиление значения в производственном процессе таких его составляющих, как подготовка, переподготовка, непрерывное обучение, контроль и управление, первичное распределение и перераспределение персонала, а также необходимость повышения эффективности труда при минимизации издержек на содержание персонала предопределяет рассмотрение проблемы логистического управления трудовыми потоками.

Целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, инфраструктуры рынка труда. Экономическая наука выработала ряд направлений системного управления трудовыми ресурсами. Данная проблема рассматривалась в трудах Б.М. Генкина, Н.А. Горелова, В.В. Адамчука, Н.А. Волгина, Ю.П. Кокина , Р.П. Колосовой, Ю.Г. Одегова, П.Э. Шлендера. Значительный вклад в исследование вопросов логистики внесли ученые Л.Б. Миротин, В.И. Сергеев, Б.А. Аникин, А.М. Гаджинский, Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж., Фирон Х.Е., Coyle John J., Bardi Edward J., Langlay John Jr.и др. В основном работы данных исследователей направлены на решение проблем оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков. Трудовые потоки в рамках предприятия (кадровая логистика) рассматривались в трудах Г.Р. Малхасян, Б.С. Есенькина, М.Д. Крыловой. Вместе с тем, в отечественной и зарубежной экономической литературе недостаточно разработаны механизмы логистического управления трудовыми потоками в различных сферах деятельности (отраслей) экономики.

Логистическое управление трудовыми потоками представляет собой процесс планирования, организации, мотивации и контроля движения трудовых ресурсов в различных отраслях, сферах деятельности, системах, что является актуальным как на федеральном, региональном, так и отраслевом уровнях на современном этапе экономических преобразований, в связи с сокращением естественного прироста трудоспособного населения и возросшей экономической нагрузкой, необходимостью поиска эффективных методов управления трудовыми ресурсами и повышения их конкурентоспособности, а также переходом экономики на интенсивный путь развития. Многие государственные и частные предприятия, отрасли, регионы испытывают острую потребность в оптимальной экономии, рациональном высвобождении и перераспределении работников, что является необходимым условием развития производства, повышения его эффективности.

С позиции обеспечения кадрами логистическое управление трудовыми потоками можно рассматривать как стратегическое управление трудовыми ресурсами на государственном, региональном и отраслевом уровнях в процессе их формирования, распределения и использования. Оно направлено на снижение издержек, связанных с формированием трудовых ресурсов, первичным и последующим распределением, рационализацию их использования как на микроуровне, так и на макроуровне, включая непрерывное обучение. Трудовой поток имеет двойственный характер: при трудоизбытке в нем образуется «неликвид» трудовых ресурсов; при трудодефиците – недостаток специалистов либо определенных профессий, либо на определенных территориях или в отдельных отраслях. И то, и другое приводит к возрастанию финансовых потерь в будущих периодах.

Логистическое управление трудовыми потоками подразумевает, что управление будет осуществляться на основе «шести правил логистики», которые описывают конечную цель управления. Это означает, что управление трудовыми потоками в области обеспечения ими различных сфер экономики должно происходить на основе создания условий для обеспечения предприятий кадрами необходимого уровня образования, необходимой специальности (направления, профиля), в требуемом количестве, учитывая время и место востребованности трудовых ресурсов, с минимальными затратами [1]. Решение такой задачи находится в области экономико-математических методов линейного программирования, где для простоты понимания рассматривается задача об оптимальном плане распределения трудовых ресурсов из пунктов их профессиональной подготовки в пункты трудоустройства с минимальными затратами.

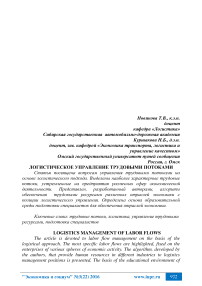

К основным характеристикам трудового потока можно отнести: вид, масштаб, уровень специализации, частота перемещения, траектория движения, количество участников, способ перемещения, специфика карьерного пространства, ориентация во времени, причина перемещения, генерационный уровень социальной позиции, соотношение с прежним рабочим местом, источник перемещения, демографические составляющие потока, последствия перемещения потока, интенсивность потока (численность в определенные периоды времени). Для регулирования трудовых потоков в нужном направлении должен использоваться весь арсенал социально-экономических и организационно-административных мер. Экономические рычаги в данном случае являются важнейшими и наиболее эффективными. В условиях нестабильной экономики усиливается интенсивность потоков. В результате можно выделить наиболее характерные трудовые потоки, устремленные на экономической деятельности (рис. 1).

предприятия различных сфер

Рис.1. Схема движения трудовых потоков

Рассматриваемые трудовые потоки можно разбить на пять подпотоков [2]:

-

1. «Сфера обучения → предприятие». Средний возраст работников, составляющих данный трудопоток – 18,5 года. Его составляют выпускники средних общеобразовательных школ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Особенностью данного трудового потока является то, что он образуется в результате первичного распределения молодежи: примерно 90 % молодых людей впервые приходят на предприятия. Остальное число составляют те, кто до поступления в вуз, среднее профессиональное учебное заведение трудился на предприятиях и в организациях.

-

2. «Сфера Вооруженных Сил → предприятие». В основном это 18 – 24летние молодые люди. Около 98% участников данного трудового потока составляет молодежь до 30 лет. Рассматриваемый трудовой поток мужской по составу, по своей профессиональной и общеобразовательной подготовке неоднороден.

-

3. «Сфера домашнего и личного подсобного хозяйства → предприятие». Эту группу в основном составляют молодые женщины, которые занимались рождением и воспитанием детей и после достижения детьми возраста приема в детский сад возвратились на предприятие.

-

4. «Предприятие → предприятие». Это самый интенсивный и масштабный трудовой поток. Здесь коэффициент интенсивности молодежного трудового потока с одного предприятия на другое в 1,5 раза выше, чем для работников старше 30-летнего возраста. Необходимо отметить, что трудовые потоки данной подгруппы могут перемещаться между предприятиями внутри одной сферы экономической деятельности, а также между сферами экономической деятельности (между отраслями). Примерно 1/3 часть трудового потока состоит из кадров, не меняющих сферу экономической деятельности. Наблюдается четкая направленность трудовых перемещений молодежи из производственной сферы в непроизводственную сферу. Наиболее высока доля внутриотраслевых перемещений в сфере торговли и услуг.

-

5. «Предприятие → перемещения внутри предприятия». Основная задача перемещений внутри предприятия заключается в рациональной расстановке работников и назначении на должность, обеспечивающих выполнение требуемых видов работ. Перемещения работников внутри предприятия способствуют удовлетворению потребностей предприятия в рабочей силе определенного качества и реализации трудового потенциала работников, а также снижению издержек предприятия. Особенностью этого подпотока является следующее: вследствие того, что многие люди работают не по полученным специальностям или вообще без профессионального образования важным условием при формировании направлений трудовых потоков в структурных единицах предприятия является возрастное соотношение работников, т.к. необходима передача работниками профессионального мастерства.

Необходимо отметить, что вышерассмотренные два трудовых потока по своему составу являются практически полностью молодежными.

Посредством логистического управления трудовыми потоками появляется возможность обеспечить соответствие в указанных выше подпотоках между имеющимися требованиями и формированием необходимых качественных и количественных характеристик трудовых ресурсов, что повлечет за собой увеличение доли их трудовой занятости, снижение финансовых потерь в будущих периодах [2].

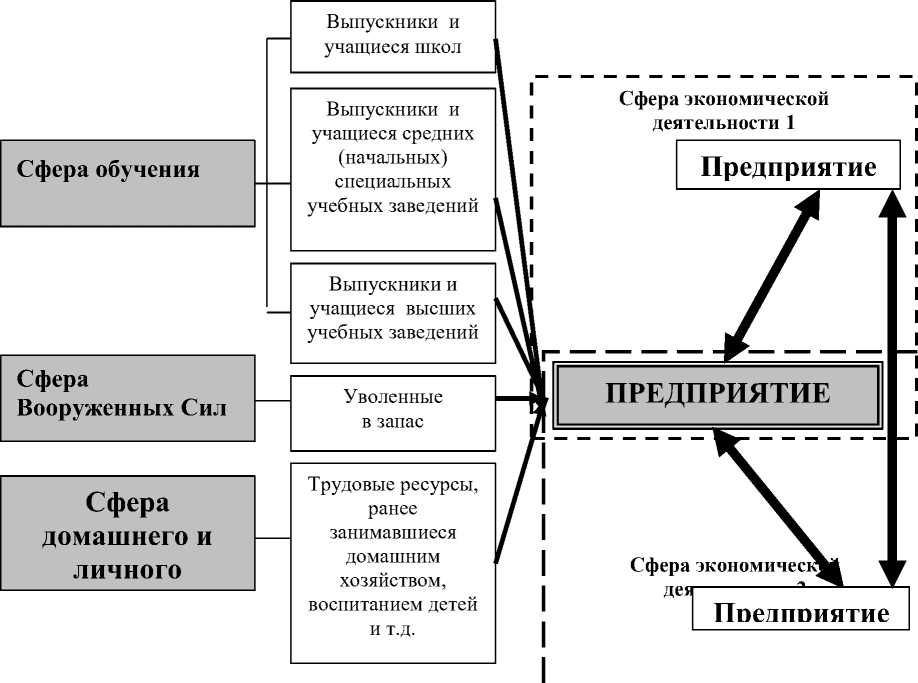

С позиции логистического управления решение задачи обеспечения трудовыми ресурсами различных отраслей экономики можно представить в виде алгоритма (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм обеспечения трудовыми ресурсами отраслей экономики на основе логистического подхода (разработан авторами)

При решении данной задачи возникают две частые подзадачи:

-

1) оптимальное распределение трудовых ресурсов (подготовленных специалистов) по вакантным рабочим местам предприятий страны;

-

2) определение количества специалистов, нужного для оптимального удовлетворения потребностей предприятий.

Рассмотрим обозначенные задачи подробнее.

Пусть b1, b2, ... bn – вакантные места на различных предприятиях страны, а а1, а2, ... аm – специалисты–выпускники различных специальностей. При распределении специалистов по вакантным должностям необходимо учитывать, что существует возможность распределения специалистов одного и того же профиля на различные должности. При этом специалисты одних профилей наиболее пригодны для данной должности, а других менее (по составляющим компетенциям их подготовки).

Будем характеризовать пригодность специалиста профиля i при назначении его на должность j числом qij ≥ 0 и назовем это число показателем пригодности или предпочтения. Специалисты, осуществляющие подготовку трудовых ресурсов достаточно точно могут провести оценку пригодности того или иного профиля на замещение вакантной должности. При оценке пригодности может быть принята трехбалльная система: если qij = 2 – соответствует полностью, qij = 1 – соответствует частично, qij = 0 – не соответствует. Обозначим через хij количество специалистов профиля i , планируемое на замещение должности j, и сведем исходную информацию в таблицу 1.

Таблица 1.

Модель распределения специалистов

|

b1 |

b2 |

... |

bn |

||||

|

a1 |

q11 |

x11 |

q12 |

x12 |

... |

q1n |

x1n |

|

a2 |

q21 |

x21 |

q22 |

x22 |

... |

q2n |

x2n |

|

... |

... |

... |

... |

... |

|||

|

am |

qm1 |

xm1 |

qm2 |

xm2 |

... |

qmn |

xmn |

Распределение трудовых ресурсов с точки зрения логистического управления будет оптимальным, если оно обеспечивает укомплектованность должностей наиболее пригодными профилями специальности с минимальными издержками [1]. Пусть количество распределяемых специалистов равно количеству вакансий, т.е.

2^ = 2^.(1)

Тогда, математически задача сводится к нахождению такого неотрицательного решения хij системы уравнений

-

2j=i xij =^

2£t^ij = bj, [(2)

при котором линейная функция достигает наибольшего значения

I = l^il^i QijXij ^ max.

В случае избытка или недостатка специалистов по отношению к количеству вакансий поступаем следующим образом: в первом случае вводим фиктивную вакантную должность с потребностью bn+i= Z^i^i- X^bj(4)

и полагаем qi, n+1 = 0 для i = 1, 2, ... m;(5)

во втором случае вводим фиктивных специалистов определенных специальностей в количестве am+i= Xn=ibi- Y^idj(6)

и полагаем qm+1, j =0.

Условие qm+1, j = qi, n+1 = 0 позволяет отыскать оптимальное решение, т.е. произвести наиболее рациональное распределение специалистов.

Аналогично можно решить и вторую задачу. В этом случае, исходя из перспективного плана социально-экономического развития, а также текущих потребностей предприятий, определяются общие потребности в специалистах в определенный период времени [4]. По известным общим потребностям необходимо разрабатывать оптимальный план использования профессиональных учебных заведений в подготовке специалистов. Практическая реализация решения данных задач будет способствовать:

– регулированию трудовых потоков;

– снижению количественных диспропорций в подготовке специалистов и текущих потребностях предприятий;

– обеспечению комплексного решения задач качественного формирования и эффективного использования специалистов, опережающей подготовки специалистов для освоения новой техники и технологий;

– повышению уровня трудовой (профессиональной, квалификационной, должностной, территориальной) мобильности специалистов, процента трудоустройства по специальности (профилю подготовки), уровня инновационного развития предприятий.

В процессе подготовки будущего специалиста раскрывается суть профессиональной деятельности, и одновременно ставятся задачи, которые необходимо решить, разрабатывается цель, стратегия реализации решения поставленных задач. Основой подготовки специалистов для обеспечения отраслей экономики на современном этапе должно стать создание образовательной среды на основе интегрированных научно-образовательных-производственных структур - научно-образовательных центров и базовых кафедр профессиональных учебных заведений на предприятиях, реализующих подготовку специалистов по основным и дополнительным образовательным программам, проведение научных исследований и использование полученных результатов на предприятиях. Подготовка будущих специалистов в профессиональных учебных заведениях должна осуществляться на основе максимальной информатизации образования, с использованием новейшей производственной техники, применением инновационных образовательных технологий, включающих активные методы обучения и коучинг-технологии [5, 8]. Активные методы обучения предполагают проведение проблемных лекций, экскурсий, ролевых и деловых игр, связанных с решением производственных задач, анализом и имитацией конкретных ситуаций. Коучинг-технологии представляют собой технологию осуществления партнерства в профессиональном обучении, коррекции и повышения профессионального мастерства, которое осуществляется на основе разработки и моделирования реальных проектов. Применение коучинг-технологии позволяет не только обучить специалиста, но и помочь ему затем определиться с профилем направления [6].

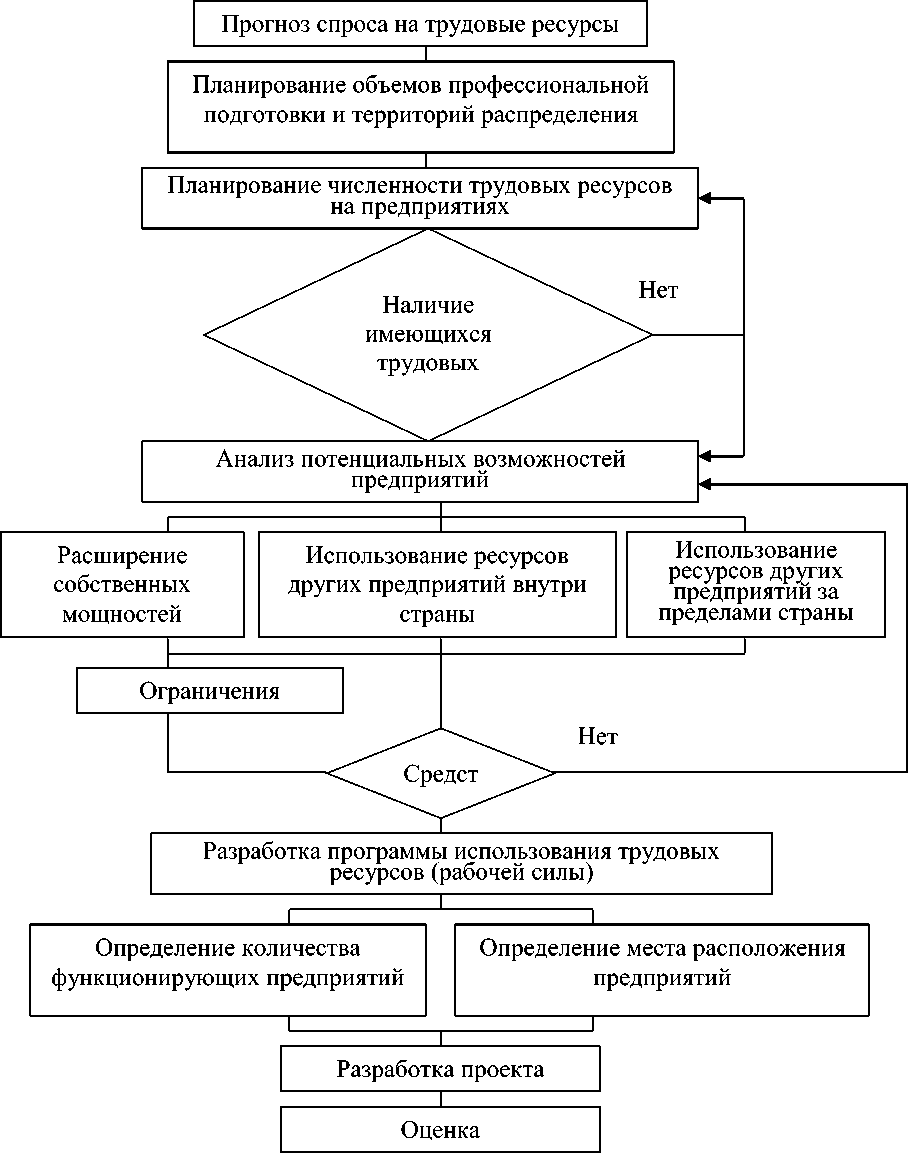

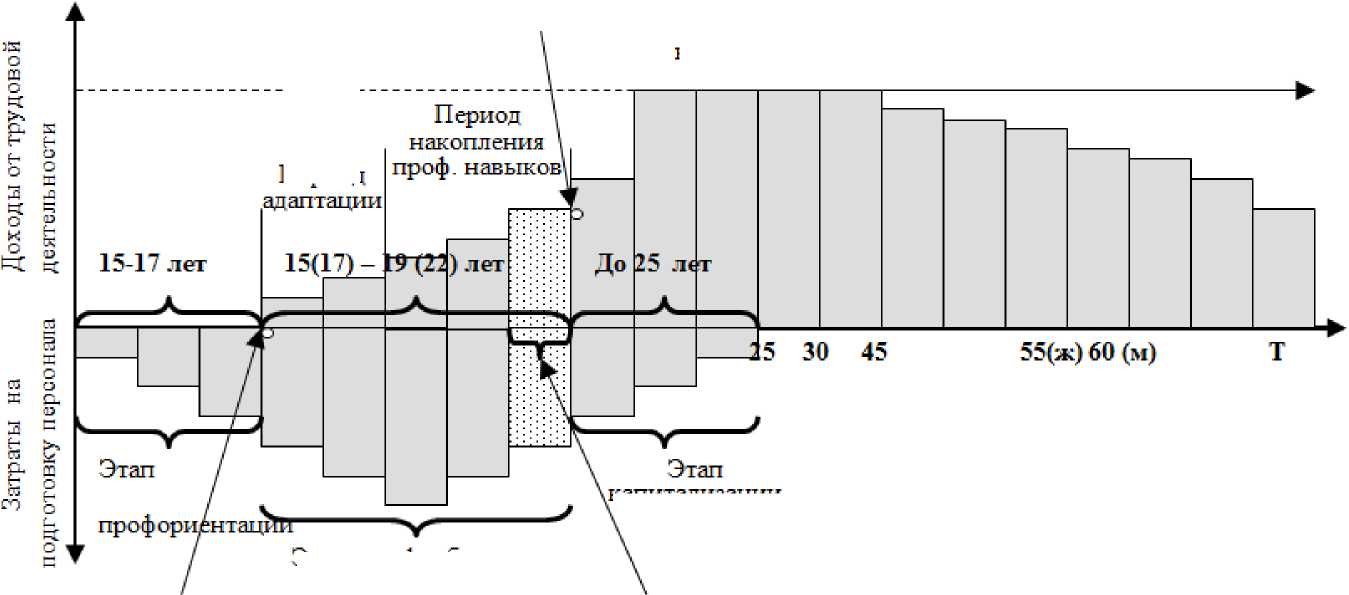

Обстоятельством, подтверждающим необходимость внедрения данного процесса в этап подготовки специалиста является то, что на современном этапе студенты очной формы обучения уже в начале третьего -четвертого курса трудоустраиваются. В связи с этим, этап трудовой адаптации на предприятии и получения первого дохода от знаний у 80,0 % студентов начинается с третьего-четвертого курса, этап профориентации и большая часть этапа обучения характеризуются отсутствием доходности, поскольку эти периоды сопровождаются затратами, связанными с выбором приложения своего труда и обучением (рис. 3).

Период адаптации

Максим альная величина дохода

Период снижения уровня капитализации знаний

Точка начала получения прибыли

Период соответствия производительности труда и совокупных затрат

Затраты на Доходы от трудовой подготовку персонала деятельности

Точка начала периода окупаемости инвестиций

Рис. 3. Фактическое распределение затрат на подготовку специалиста и доходов от трудовой деятельности

"Экономика и социум" №3(22) 2016

Период

Максимальная величина дохода

Период снижения уровня капитализации знаний

Точка начала получения прибыли

Этап проф. обучения

капитали зации знаний

Точка начала периода окупаемости инвестиций

Период соответствия производительности труда и совокупных затрат

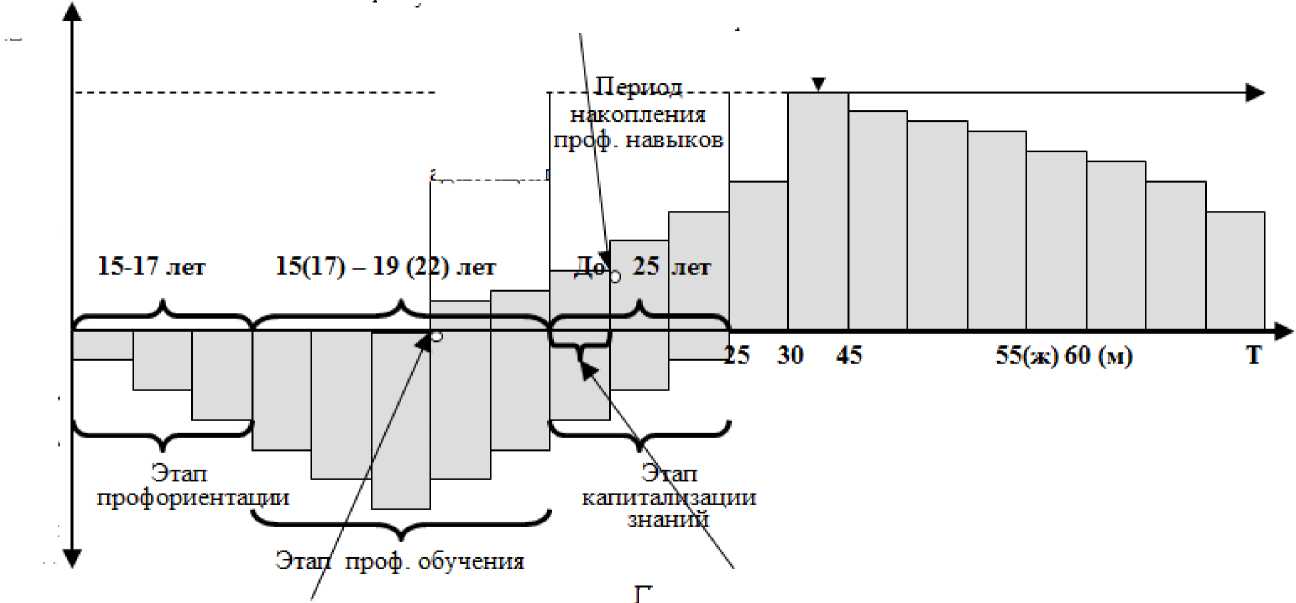

Рис. 4. Предлагаемое распределение затрат на подготовку специалиста и доходов от трудовой деятельности

"Экономика и социум" №3(22) 2016

В последний период этапа обучения появляются положительные результаты от трудовой деятельности специалистов. Постепенно эффективность трудовой деятельности адаптированных специалистов нарастает в процессе повышения профессионального мастерства. В этот период времени могут появиться затраты, связанные с необходимостью освоения дополнительных специализаций не предусмотренных образовательным стандартом, но необходимых для повышения квалификации в рамках обеспечения ротации персонала или профессионально-должностного продвижения.

Дополнительные специализации чаще всего включают в себя знание иностранного языка, специального программного обеспечения, производственного оборудования, офисной техники и право на вождение автомобиля.

Для развития специалиста, его полной подготовки к вступлению в трудовую деятельность, необходимо, чтобы к моменту окончания профессионального учебного заведения молодой специалист прошел этапы адаптации и накопления профессиональных навыков (рис. 4).

Трудоустройство специалиста с первого курса профессионального обучения, позволяет получать преимущества (в виде доходов) всем участникам этого процесса – работникам, предприятиям, учебным заведениям и обществу в целом.

Данный процесс протекает параллельно с профессиональным обучением и разбивается на два временных интервала:

– Адаптация специалиста, которая предполагает как знакомство с производственными особенностями организации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство с персоналом, корпоративными особенностями коммуникации, правилами поведения, т. д. Согласно учебному пособию «Управление персоналом» под редакцией Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина, процесс адаптации можно разделить на четыре стадии [6, 8]:

Стадия 1. Оценка уровня подготовленности работника – необходима для разработки наиболее эффективной программы адаптации.

Стадия 2. Ориентация - практическое знакомство работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны предприятия.

Стадия 3. Действенная адаптация. Эта стадия состоит в приспособлении работника к своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в межличностные отношения с коллегами. В рамках данного этапа необходимо дать работнику возможность активно действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания о предприятии, оказывая максимальную поддержку работнику, регулярно вместе с ним проводить оценку эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с коллегами.

Стадия 4. Функционирование. Этой стадией завершается процесс адаптации, постепенно преодолеваются производственные и межличностные проблемы, происходит переход к стабильной работе. Как правило, при правильном развитии процесса адаптации эта стадия наступает после 1-1,5 лет работы. Сокращение адаптационного периода способно принести весомую финансовую выгоду, особенно если в организации привлекается большое количество персонала– Накопление профессиональных навыков является важнейшей формой инвестиций в человеческий капитал. Профессиональные навыки представляют собой отдельные операции и приемы трудовой деятельности, доведенные в результате упражнений до степени автоматизма. Их формируют индуктивным путем: от простых - к сложным, от накопления единичных - к комплексам. Таким образом, идет формирование целостной профессиональной деятельности.

На каждом этапе экономическая эффективность предлагаемой технологии профессионального обучения должна определяться соотношением затрат и результатов:

Э = W i

I ’ где Э – эффективность предлагаемой технологии профессионального обучения на i – м этапе;

Wi – доход работника от профессиональной деятельности на i – м этапе;

I – инвестиции в профессиональную подготовку.

Процесс капитализации знаний и умений протекает в первые годы после завершения обучения в профессиональном учебном заведении и связан с оценкой эффективности учебных программ (насколько подготовка специалистов соответствует потребностям предприятия). При этом на предприятиях необходимо создать условия для самообразования, самообучения, дополнительной подготовки и переподготовки работников.

Период максимальной величины доходов специалистов характеризуется затратами на самообразование и развитие, однако уровень этих затрат существенно ниже получаемой прибыли. Увеличение продолжительности данного периода осуществляется за счет ранее сформированных способностей.

Период снижения уровня капитализации знаний, умений, навыков характеризуется понижением уровня производительности труда работника в силу опережающего роста научно-технического прогресса и старения накопленных знаний, умений и навыков. Следствием этого является снижение объема прибавочного продукта, производимого работником, и соответственно получаемой предприятием прибыли.

Одним из положительных эффектов предлагаемой технологии подготовки специалистов для обеспечения отраслей экономики является возможность эмпирического определения времени начала трудовой деятельности, начала окупаемости инвестиций, начала получения прибыли и периода получения наибольших результатов от трудовой деятельности. Источником финансирования реализации данной технологии должен выступать федеральный бюджет.

Подобные технологии успешно применяются в ряде зарубежных стран, таких как Германия, Ирландия, Япония, США, Швеция, где через систему практической подготовки проходит основная часть специалистов.

Целью создания системы обеспечения отраслей экономики профессиональными кадрами на основе логистического подхода является формирование основной стабильной части трудовых ресурсов государства, их оптимальное распределение в сферах экономической деятельности и эффективное использование с минимальными затратами и высоким уровнем отдачи [7]. В процессе профессиональной подготовки трудовые ресурсы проходят несколько этапов. В зависимости от этапа подготовки различают цели и направления работы по их реализации (табл. 2).

Таблица 2

Основные цели подготовки трудовых ресурсов с позиции логистического подхода и направления работы по их реализации

|

Область деятельности |

Основные цели с позиции логистического подхода |

Направления работы по реализации целей |

|

Профессиональная ориентация |

Осуществление подготовки кадров по минимальной стоимости; повышение качества предоставляемых услуг; обеспечение профессионального самоопределения. |

Формирование заявок на подготовку кадров; выбор поставщиков образовательных услуг; планирование профессиональной деятельности. |

|

Профессиональная подготовка |

Обеспечение непрерывности образовательного процесса. Выполнение полученных заказов по направлениям, профилям с обеспечением качества образовательных услуг; минимизация затрат на подготовку кадров; приспособление программы подготовки профессиональных кадров под запросы производств; снижение количества выпускников, работающих не по полученной специальности (направлению, профилю). |

Организация стажировки, эффективной практики, трудоустройства на этапе подготовки кадров. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров не имеющих рабочее место по полученной специальности (направлению, профилю). |

|

Трудоустройство |

Удовлетворение спроса предприятий на трудовые ресурсы по специальностям (направлениям, профилям); передача |

Установление профессиональными учебными заведениями прямых связей с предприятиями, формирование портфеля заказов на |

|

профессионально подготовленных согласно заказам и договорам трудовых ресурсов на предприятия; высокая степень готовности выпускников к осуществлению профессиональной деятельности. |

подготовку кадров определенных специальностей (направлений, профилей); организация передачи профессионально подготовленных согласно заказам и договорам трудовых ресурсов на предприятия; организация дальнейшего профессионального сопровождения трудовых ресурсов (повышение квалификации, переподготовка и т.д.); организация базы данных подготовленных трудовых ресурсов с целью дальнейшего использования и привлечения к работе по специальности; управление подготовленными трудовыми ресурсами. |

Обеспечение трудовыми ресурсами различных отраслей экономики на основе логистического подхода сводится к решению следующих стратегических и тактических задач (табл. 3).

Таблица 3

Стратегические и тактические задачи обеспечения трудовых ресурсов отраслей экономики на основе логистического подхода

|

Стратегические задачи |

Тактические задачи |

специалистов от различных непредвиденных ситуаций;

|

пространственного распределения трудовых ресурсов;

концентрации и централизации предприятий. |

Источник: разработана авторами

Решение данных задач развития системы обеспечения трудовыми ресурсами различных отраслей экономики на основе логистического подхода позволит:

– максимально эффективно использовать имеющиеся в стране трудовые ресурсы;

– рационально вести профессиональную подготовку трудовых ресурсов (с ориентацией на конечного потребителя (запросов предприятий));

– уменьшить период окупаемости затрат, связанных с получением профессионального образования;

– эффективно использовать профессиональные учебные заведения, службы занятости населения, кадровые агентства (путем создания профессиональных агентств по отраслевой принадлежности, осуществляющих логистический сервис на основе следующих этапов:

-

а) сегментация потребительского рынка, то есть разделение предприятий на конкретные группы потребителей, для каждой из которых формируются трудовые ресурсы в соответствии с особенностями предприятий;

-

б) определение перечня наиболее значимых для предприятий

профессий;

-

в) ранжирование (упорядочение) профессий, входящих в составленный перечень, по значимости для предприятий, сосредоточение внимания на наиболее значимых профессиях;

-

г) формирование стандартов подготовки профессиональных кадров для предприятий по сегментам потребительского рынка;

-

д) оценка логистических услуг путем установления взаимосвязи между уровнем сервиса, стоимостью оказываемых услуг, повышением производительности и конкурентоспособности конечных потребителей услуги (предприятий);

-

е) установление обратной связи с предприятиями для обеспечения соответствия логистических услуг запросам предприятий);

-

– устранить нерациональные финансовые потери, связанные с профессиональной подготовкой трудовых ресурсов, поиском и высвобождением рабочих мест;

-

– увеличить период максимальных доходов и трудовой отдачи, подготовленного специалиста;

-

– снизить уровень безработицы трудовых ресурсов, а также уровень молодежной безработицы.

Таким образом, одни из центральных задач государственной политики в области обеспечения отраслей экономики трудовыми ресурсами могут быть достигнуты за счет развития системы качественного и рационального формирования, распределения и использования трудовых ресурсов на основе логистического подхода.

Список литературы Логистическое управление трудовыми потоками

- Новикова Т.В. Проблемы планирования подготовки и распределения специалистов в области транспортной логистики//Сборник трудов конференции "Развитие дорожно-транспортного и строительного комплексов и освоение стратегически важных территорий Сибири и Арктики: вклад науки Материалы международной научно-практической конференции". -Омск: Изд-во СибАДИ, 2014. -С. 66-69.

- Новикова Т.В. Трудовая мобильность молодежи на промышленных предприятиях в условиях нестабильной экономики: Автореф. дис. … канд. экон. наук. Омск, 2009. -28 с.

- Новикова Т.В. Эшелонированная макрологистическая модель трудовой мобильности рабочей силы//Экономика и социум. -2014. -№ 3. -С. 674.

- Потуданская В.Ф., Цыганкова И.В., Новикова Т.В. Проблемы функционирования социотехнологических систем в условиях развития инновационных технологий//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. -2011. -№ 7. -С. 94-99.

- Потуданская В.Ф., Цыганкова И.В., Новикова Т.В. Роль внутренних и внешних факторов в процессе формирования и функционирования социотехнологических систем//Креативная экономика. -2011. -№ 12. -С. 72-78.

- Потуданская В.Ф., Новикова Т.В. Трудовая мобильность как обмен знаниями в условиях инновационного развития промышленности//Креативная экономика. -2013. -№ 5 (77). -С. 10-15.

- Потуданская В.Ф., Новикова Т.В., Ваховский В.В. Трудовая мобильность как индикатор конкурентоспособности персонала//Российское предпринимательство. -2013. -№ 15 (237). -С. 85-95.

- Новикова Т.В. Трудовая мобильность молодежи на промышленных предприятиях в условиях нестабильной экономики: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук/Поволжская академия государственной службы. Омск, 2009. -235 с.