Лужские эстонцы

Автор: Тамби Сергей Александрович

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Лужское направление было одним из главных в миграции эстонского населения из Эстляндской губернии на восток. Здесь многие эстонцы (вместе с детьми, внуками и правнуками) обрели дом на долгие годы. Своеобразие и самобытность восточных эстонцев (по-эстонски - «idakandieestlased», или «ida-eestlased»), в том числе лужских, представляет собой в некотором роде феномен, который можно встретить и на территории России. Потомки эстонцев-переселенцев всегда поддерживали тесные связи с Эстонией. Предметом исследования являются лужские эстонцы как этническая группа эстонцев, мигрировавшая в XIX-XX вв. на территорию Лужского района; объектом - их своеобразие и самобытность. Цель исследования состоит в изучении истории и современного состояния данной этнической группы. Для достижения заявленной цели реализованы задачи: рассмотрен комплекс причин переселения эстонцев из Эстляндии на восток, а именно в Лужский уезд; определены этапы переселения крестьян; установлен перечень мест компактного проживания эстонцев в уезде в XIX-XX вв.; исследованы религиозные особенности жизни населения; рассказано о церквях и приходах района, которые посещали эстонцы; раскрыты культурные особенности жизни локальной эстонской общины в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии; выявлены традиции, в том числе песенные; сообщено о знаменитых эстонцах - уроженцах района, а также о современном положении этнической группы в Лужском районе Ленинградской области; выявлены некоторые топонимические названия Лужского района, которые происходят, по одной из версий, из эстонского языка. Практическая значимость работы бесспорна, так как эстонцы внесли свою лепту в историю многонационального Лужского района, которая до настоящего времени не рассматривалась глубоко ни отечественными, ни зарубежными учеными. Основным и по сути единственным исследованием данной общины является статья М. Л. Засецкой, другая литература по теме отсутствует. Материалы и методы. Основными методами при проведении исследования послужили метод обобщения, системный подход, историко-описательный метод, метод анализа документов, а также метод эмпирического описания. Для реконструкции особенностей быта лужских эстонцев использованы многочисленные статьи и заметки эстонских газет, а также материалы эстонских архивов. Результаты исследования и их обсуждение. Прослежена динамика изменения численности эстонского населения в Лужском районе, которая демонстрирует его резкое увеличение в 1920-е - первой половине 1930-х гг. (на фоне политики коренизации), такое же резкое уменьшение начиная со второй половины 1930-х гг. и после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (в связи со сталинскими репрессиями 1937-1938 гг. и ассимиляцией). Заключение. Феномен лужских эстонцев уникален и интересен для изучения. Они внесли неоценимый вклад в историю и культуру многонационального Лужского района.

Лужские эстонцы, эстония, луга, лужский уезд, лужский район, ленинградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14723352

IDR: 14723352 | УДК: 314.7.044

Текст научной статьи Лужские эстонцы

Во второй половине XIX – начале XX в. одним из главных направлений (наряду с гдовским) миграции эстонского населения из Эстляндии на восток было лужское. Причинами переселения в Лужский уезд послужили хорошие условия: низкая оплата аренды, невысокая цена выкупа земли, готовность местных властей к приему мигрантов.

Обзор литературы

Основным исследованием эстонской общины Лужского района является статья М. Л. Засецкой [3], которая в рамках комплексного подхода к решению постав ленных задач рассматривает период конца XIX – середины XX в. Современные социальные и культурные тенденции, а также особенности жизни эстонцев в Лужском районе проанализированы с опорой на материалы эстонских газет того времени и данных, полученных автором в ходе работы в архивах Эстонии.

Материалы и методы

При проведении исследования использованы методы обобщения, эмпирического описания, а также системный подход.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Результаты исследования и их обсуждение

В течение XX в. численность эстонского населения Лужского района претерпела существенные изменения. Так, в 1920-е – первой половине 1930-х гг. она резко возросла в связи с проведением политики коренизации (создания национальных эстонских сельсоветов, возможности получения местным населением образования на эстонском языке, внедрения эстонского языка в делопроизводство), а во второй половине 1930-х гг. стала снижаться (по причинам сталинских репрессий 1937-1938 гг. и повсеместного внедрения русского языка как языка межнационального общения). После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. число эстонцев только уменьшалось, что было вызвано естественной убылью населения и его естественной ассимиляцией (этническим поглощением).

По данным переписи населения 1897 г., в Лужском уезде проживали 4 805 эстонцев. Во второй половине XIX в. в у е зде насчитывалось более 100 эстонских мыз. На даче Хаима Ривоша под Лугой (Juudimets) в 1900 г. жили 73 эстонские семьи. Первые переселенцы Мянник и Ваарик прибыли сюда в 1883 г. В 1913 г. в Луге было 364 эстонца [8].

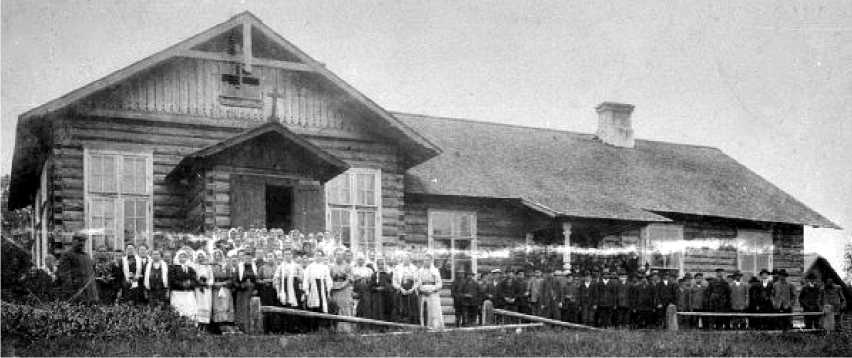

Этнограф Август Ниголь писал в 1918 г., что в Лужском уезде в то время проживало около 10 тыс. эстонцев, из них в г. Луге - 200 (первые переселенцы прибыли сюда из Лифляндии); в Катарине (Пустаперсе) - 900 (первые переселенцы прибыли из Вырумаа) (рис. 1), в поселении имелись молитвенный дом, эстонская школа и сельскохозяйственное общество; в Стругах-Белых – 500 эстонцев, здесь находились молитвенный дом, куда из Гатчины приезжал пастор, эстонское просветительское общество и кредитносберегательное общество; в Ермаленской Пустыни - 35 эстонских семей; в Лешеви-це – 35 семей, совместно с латышами они построили молитвенный дом; в Мясниковой Горе – 70 семей (основана в 1865 г. переселенцами из Тартумаа и Вырумаа), здесь действовали эстонская школа, просветительское общество и народный дом, пастор приезжал из Гдова; в Клескушки Горе (Мягеде) - 40 семей (поселенцы прибыли из Кадрина); в Антоновке – 30 семей (первые переселенцы приехали в 1906 г.) и работала эстонская школа; в Макарове – 43 семьи (первые переселенцы прибыли в 1907 г. из Гдова) [23, 23]. В 1913 г. двух эстонцев избрали членами Лужской городской думы [16]. Несколько эстонских семей жили в г. Луге, в квартале между Московской и Загородной улицами.

В 1920-е гг. эстонцы составляли 5 % населения уезда. В 1922 г. в уезде проживали 8 784 эстонца, в 1925 г. - 12 200 эстонцев, а в 1926 г. число эстонцев достигло

Рис. 1. Эстонские переселенцы у здания молитвенного дома в деревне Пустаперса Лужского района. 1913 г.

Из собраний Российского этнографического музея. Народы Северо-Запада и Прибалтики // Сайт Российского этнографического музея. URL: (дата обращения: 03.01.2017)

Рис. 2. Эстонские юноши и девушки после конфирмации и первого причастия с пастором и диаконом у кирхи Святого Николая. Луга. 10 сентября 1917 г. (собиратель М. Л. Засецкая )

Фотовыставка: «Полевая автобиография-18: многонациональная Луга». Российский этнографический музей. URL: (дата обращения: 10.02.2017)

15 000 [9]. При этом в г. Луге насчитывалось 300 эстонцев, в Пустаперсе – около 1 000, в Стругах-Красных - 600, в Сироткине - 600 эстонцев; в Ермаленской Пустыни - 40 эстонских семей, в Лешеви-це - 35, в Мясниковой Горе - 50, в Кле-скушки Горе (Мягеде) - 50, в Антоновке – 30, в Макарове – 43 эстонские семьи [11]. В 1930 г. в Луге жили 416 эстонцев.

В г. Луге действовала Лужская евангелическо-лютеранская церковь (рис. 2), которая располагалась в доме 6 по Загородной улице. В деревянном здании церкви без купола размещался орган. Пастором Оскаром Пальза, приезжавшим из Гатчины, пять-шесть раз в год проводились богослужения на эстонском языке. Попечителем церкви и прихода являлся лужский аптекарь Хуго Виллефельдт. 18 декабря 1929 г. церковь было решено закрыть и преобразовать в Дом культуры [17, 4 ].

В одном дворе с церковью находилась эстонская неполная средняя школа [14; 21, 3 ]. Заведовали ею в 1920-1930-е гг. Фердинанд Климберг и Хельми Вессарт. В начале 1930-х гг. учреждение было преобразовано в эстонскую Фабрично-заводскую семилетнюю школу № 5. В здании усадьбы д. Высокой Гривы (объединившей группу хуторов Черень-1 на реке Саба; в Сабиц-ком сельсовете действовал эстонский колхоз) Лужского района располагалась Че-ренская эстонская начальная школа, учителями в которой работали супруги Арге [12, 1]. Ее посещали дети из эстонских хуторов под общим названием Черень-2. Всего в 1927-1928-м учебном году в Лужском округе функционировала 41 эстонская школа, где обучались 1 225 человек [3].

Для православных эстонцев был организован причт эстонского прихода при соборе Святой великомученицы Екатерины, открывшийся 3 декабря 1900 г. Настоятелями там были Мартин Вийк (1900–1904; с 1904 по 1917 г. он служил в церкви во имя Святой равноапостольной княгини Ольги при реальном училище приюта принца П. Г. Ольденбургского), Андрей Лифляндский (1904-1906), Иоанн Гаус-вальтер (1906–1915), Михаил Бобковский (1915–1923). Псаломщиками являлись Антоний Оя и Константин Лийк. В Луге работала Лужская эстонская православная приходская школа. Местный мещанин Иван Герман получил 26 ноября 1910 г. ар-

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ хиерейское благословение с грамотой за труды по эстонскому приходу [10]. В городе находилось Эстонское общество образования, при котором осенью 1914 г. открылся лазарет на улице Загородной.

В 1910 г. в Мясниковой Горе (Motus e m a -gi) со с тоялся деревенский эстонский певческий праздник, а в 1914 г. был организован Лужский всеуездный эстонский певческий праздник, в котором приняли участие представители многих эстонских поселений уезда.

До Великой Отечественной войны в Луге действовал Эстонский клуб, насчитывавший более 100 членов (находился рядом с эстонскими кирхой и школой). При клубе функционировал интернат для эстонских детей из деревень и хуторов Лужского района (в ведении эстонской школы Луги также был другой интернат). В 1920-е гг. при клубе работали драматический кружок, хор и духовой оркестр [18, 4 ]. 28 мая 1922 г. усилиями клуба был проведен праздничный вечер в поддержку газеты ленинградских эстонцев «Эдази». В июне того же года драмкружок поставил пьесу в трех актах о жизни в Эстонии «Жертвы истукана» («Ebajumala ohvrid»), в августе 1922 г. – одноактную комедию «Дым без огня» («Suits ilma tuleta»), в сентябре 1923 г. - пьесу «Что может сделать один человек» («Mis üks inimene teha võib») [19, 4 ]. В 1921 г. был организован Лужский эстонский политический клуб, где проводились дискуссии и дебаты по текущим политическим вопросам [20, 3 ].

Постановлением Президиума Ленобл-исполкома в феврале 1931 г. в Лужском районе были созданы два национальных сельских совета - Антоновский и Дарьин-ский. В 1933–1935-м гг. в Антоновском сельсовете проживали 25 эстонских семей, из них 17 в 10 километрах от центра сельсовета. У семьи Умбо, например, до революции 1917 г. было 80 десятин земли, 8 коров и 3 лошади. Август Торим имел 8 коров и 2 лошадей, нанимал батраков. Антон Кийс владел 80 десятинами земли, 8 коровами и сложными сельскохозяйственными машинами. В хозяйстве зажиточного крестьянина Эдуарда Гермсона трудились 7 наемных рабочих [13].

К 1934 г. в Лужском районе действовали 44 сельсовета, и только в 6 из них не проживали эстонцы. В это время в Антоновском сельсовете насчитывалось 322 эстонца, в Дарьинском - 277, в Модо-лицком - 299, в Плюсском - 299, в Толмачевском - 100 эстонцев. В 1934 г. работали 13 эстонских колхозов. В Дарьинском сельсовете функционировал эстонский колхоз «Уус Элу» («Uus elu») [13, л. 5]. Летом 1931 г. был организован национальный эстонский колхоз «Красный пахарь» («Punane kündja»).

К 1937 г. в районе работали эстонские колхозы: в Антоновском сельсовете – «13-я годовщина Октябрьской революции», в Плюсском сельсовете - «Ольхо-вец», в Дарьинском сельсовете – «Койт», в Великосельском сельсовете - «Работница и крестьянка», в Модолицком сельсовете - «Роговик», «Рахново» и «Эда-зи», в Красногорском сельсовете - «Красногорская изба-читальня», в Бетковском сельсовете - колхоз «Эстонский Труженик» (в д. Заплотье) [15].

Помимо чисто эстонских национальных школ в Лужском районе работали также три смешанные русско-эстонские школы и две эстонские избы-читальни, располагавшие литературой и периодическими изданиями на эстонском языке. До 1930-х гг. к юго-востоку от станции Оредеж находились эстонские хутора: Либэ, Юргенсон, Уйбо и др.

В некоторых государственных учреждениях г. Луги и Лужского района эстонцы могли получить обслуживание на родном языке. Так, в 1920-е гг. эстонцы - посетители Лужской Окружной контрольной комиссии и Рабоче-крестьянской инспекции, расположенной на проспекте Урицкого, 64, могли оставлять жалобы на эстонском языке и говорить на нем, обратившись за помощью лично [22, 3 ].

Многие лужские эстонцы стали жертвами сталинских репрессий. Среди них Август Выхма (1897 - 03.10.1938), кочегар санатория «Зачеренье», проживавший в д. Перечицы (расстрелян по так называемому Списку эстонских шпионов № 43) [1]; Август Вятсон (1905 – 10.10.1938), работавший в колхозе «Эстонский тру- женик» и проживавший на хуторе За-плотье (расстрелян по так называемому Списку эстонских шпионов № 52 как член «контрреволюционной националистической шпионско-диверсионной группы в Лужском районе») [2]; Василий Лутс (1899 – 05.05.1938), уроженец д. Великое Село Оредежского района, машинист водокачки станции Оредеж (расстрелян по так называемому Списку эстонских шпионов № 19) [6]; Фердинанд Карлович Клим-берг (1895 - 05.10.1938), уроженец д. Ме-хикоорма Верроского уезда Лифляндской губернии (рис. 3), преподаватель неполной эстонской средней школы № 5 г. Луги (расстрелян по так называемому Списку эстонских шпионов № 54) [5].

Город Луга и Лужский район могут гордиться известными уроженцами, происходившими из местной эстонской диаспоры, а также известными личностями, связанными с Эстонией. Например, в 1772 г. в с. Мереве Лужского уезда родился генерал Дмитрий Васильевич Лялин. 18 марта 1813 г., командуя Тенгинским и Эстлянд-ским полками, он одержал блестящую победу над французами при селении Ромен-виль [4, 22 ].

В 1922–1923 гг. Лужский уезд посещал русский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945). Именно здесь он задумал создание повести «Пейпус-озеро» (1925), в которой рассказывается о солдатах и офицерах армии Н. Н. Юденича, нашедших последний приют в Эстонии (по-эстонски название Чудского озера звучит как «Пейпси ярв», Peipsi järv ).

Уроженкой Луги является Нина Николаевна Ургант (родилась 4 сентября 1929 г.; ее отец - эстонец Николай Андреевич Ургант), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, мать актера Андрея Львовича Урганта и бабушка телеведущего и актера Ивана Андреевича Урганта. Дедушкой Нины Николаевны был также лужский эстонец.

Певец, поэт, композитор и музыкант Александр Кальювич Соосаар (1967-2013) - автор и исполнитель песен «Ах, Луга, Луга», «Лужский вальс» (слова А. Матюнина), «Луга дачная» (слова А. Носкова) и «Луга» (слова Б. Гусева) – имеет эстонские корни.

Рис. 3. Ф. К. Климберг (наверху, в центре) во дворе эстонской школы в Луге

По одной из версий, название города происходит от эстонского слова «laugas», что в переводе на русский язык означает «пучина, прорва, озерко или лужа». В настоящее время в Луге есть Балтийская улица, Нарвская улица и Нарвский переулок, а также улица Кингисеппа. Действует Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины (относящийся к Западно-Ингерманландскому пробству Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии), который был основан 4 мая 2007 г. Он располагается по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 3. Пастором является Игорь Авдеевич Щербаха. Прихожанка Хильма Матвеевна Титова, финка-ингерманландка по национальности, знает помимо финских эстонские песни, так как она работала в Эстонии в 1960-е гг.

Есть мнение, что наименование деревни Естомичи (или Эстомичи, Эстомицы) Лужского района происходит от названия эстонской общины, которая издавна проживала здесь. Еще в XVIII в. по этому поводу отмечалось, что жители деревни «...говорят на языке близком к чухонскому» [7, 73 ].

Существуют предположения, что из эстонского языка произошли названия деревни Райково (от эст. raja «граница, черта, предел, рубеж, межа»), рек Саба и Са-бица, а также деревень Саба, Сабо, Малый Сабск, Большой Сабск (от эст. saba «хвост»), реки Сарки, деревень Сара-Лог и Сара-Гора (от эст. saar «остров»).

В настоящее время рассматривается вопрос о включении Лужского района в международный туристический маршрут «Via Hanseatica», объединяющий Латвию, Эстонию и Ленинградскую область.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Заключение

Эстонцы-переселенцы были очень широко представлены в Лужском районе в конце XIX - начале XX в. и внесли свою лепту в культурную жизнь района. Однако сегодня их численность в населении района крайне незначительна. Большинство из них живет на северо-западе района, притом не локальной группой, а дисперсно (рассредоточенно) и, как правило, не владеет эстонским языком.

Проведенное исследование значительно детализировало имеющийся основной труд по эстонцам Лужского района [3], а также существенно расширило понима- ние темы прояснением неизвестных ранее аспектов и приведением новых данных о жизни местной эстонской диаспоры с опорой на привлеченную автором источнико-вую базу (например, газеты на эстонском языке и материалы архивов Эстонии).

Несмотря на то, что в настоящее время численность лужских эстонцев не является значимой, можно с уверенностью констатировать, что они внесли весомый вклад в историю и культуру многонационального Лужского района, где в мире и согласии друг с другом жили русские, эстонцы, ижоры, финны-ингерманландцы, татары и представители других национальностей.

Поступила 14.02.2017

Список литературы Лужские эстонцы

- Выхма Август Иванович. Возвращенные имена. Книги памяти России. Российская национальная библиотека. URL: http://visz.nlr.ru/person/show/1542680 (дата обращения: 01.02.2017).

- Вятсон Август Петрович. Возвращенные имена. Книги памяти России. Российская национальная библиотека. URL: http://visz.nlr.ru/person/show/1542687 (дата обращения: 01.02.2017).

- Засецкая М. Л. Эстонцы Лужского района Ленинградской области (конец XIX -середина XX века)//Население Ленинградской области: материалы и исследования по истории и традиционной культуре. Санкт-Петербург, 1992. C. 132-143.

- Зерцалов В. И. Луга: путеводитель. Ленинград: Лениздат, 1972. 22 с.

- Климберг Фердинанд Карлович. Возвращенные имена. Книги памяти России. Российская национальная библиотека. URL: http://visz.nlr.ru/person/show/1543656 (дата обращения: 01.02.2017).

- Лутс Василий Михайлович. Возвращенные имена. Книги памяти России. Российская национальная библиотека. URL: http://visz.nlr.ru/person/show/1539414 (дата обращения: 01.02.2017).

- Набокина О. В., Носков А. В. Луга и окрестности: из истории населенных мест Лужского района. Москва: Русская тройка; Санкт-Петербург: Центрполиграф, 2014. 637 с.

- Российский государственный исторический архив. Ф. 1288. Оп. 25. Д. 48. Л. 16 об., 21 об., 23 об.

- Центральный государственный архив ис¬то¬ри¬ко-политических документов Санкт-Петербурга. Ф. 16. Оп. 12. Д. 12343. Л. 1, 5, 7, 9.

- Эстонский приход при Екатерининском соборе. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spblugaekatest.html.

- ERAF. Andmed Eesti asunduste kohta Nхukogude Liidus. 25.1.114; 1926. L. 18-21.

- ERAF. Eestlaste kolhooside nimekiri. 62.1.164; 1937. L. 1-13.

- ERAF. Luga rajoon. 62.1.67; 25.01.1933-13.10.1935. L. 5, 49, 54, 61, 64, 75.

- ERAF. Luga rajoon. 62.1.68; 31.05.1935-19.10.1936. L. 19.

- ERAF. Luga (Luuga) rajoon (Leningradi oblast). 62.1.30; 09.08.1937-03.11.1937. L. 1-13.

- Laasik H. Eestlased Luuga rajoonis. 02.04.2013. Vooremaa. URL: http://www.vooremaa.ee/eestlased-luuga-rajoonis (дата обращения: 01.02.2017).

- Luuga Eesti kirik kultuurimajaks//Edasi. Jaanuar 1930. № 5.

- Luuga Eesti klubi//Edasi. Juuni 1922. № 121.

- Luuga Eesti klubis//Edasi. Juuni 1922. № 127.

- Luuga Eesti poliitklubi elust//Edasi. Detsember 1923. № 288.

- Luuga kreisi Eesti koolidele//Edasi. September 1927. № 77.

- Luuga ringkonna eestlastele//Edasi. Juuni 1928. № 43.

- Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu: Eesti Kirjastuse-Ьhisuse "Postimehe" trьkk, 1918.