М. И. Лот-Бородина как исследовательница византийской мысли

Автор: Оболевич Тереза Семеновна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Россия и Византия в современных исследованиях

Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается творчество Мирры Ивановны Лот-Бородиной - первой православной женщины-богослова русского зарубежья, исследовавшей византийскую мысль. Отмечается, что работы М. И. Лот-Бородиной вписываются в традицию неопатристического синтеза, т. е. возрождения патристики в ХХ в. В ее творчестве можно выделить две главные темы. Во-первых, это проблематика обожения. Цикл из трех статей «Доктрина обожения в греческой Церкви до XI в.» был написан специально для «Журнала по истории религий» в 1931-1932 гг. и посмертно издан отдельной книгой. В нем Лот-Бородина проанализировала традицию апофатического богословия, а также ключевые понятия образа и подобия Божиих. Она стремилась раскрыть подлинную сущность обожения и всего мистического опыта в традиции греческих отцов. В этой связи исследовательница рассмотрела смысл христианского страдания и аскезы, телесного аспекта обожения, таинств, особенно Евхаристии. Кроме того, Лот-Бородина опубликовала ряд статей, посвященных св. Николаю Кавасиле, также посмертно изданных отдельной книгой. Согласно Лот-Бородиной, основная тема творчества св. Николая Кавасилы - божественная любовь, а его концепция может быть охарактеризована как «христианский гуманизм». Труды М. И. Лот-Бородиной являются глубокими и значимыми работами в области византинистики.

Мирра ивановна лот-бородина, прот. георгий флоровский, св. николай кавасила, русское зарубежье, византинистика, патристика, неопатристический синтез, святые отцы, православное богословие, апофатическое богословие, мистическое богословие, мистический опыт, христоцентризм, христианский гуманизм, обожение, аскеза, слезный дар, евхаристия

Короткий адрес: https://sciup.org/140294110

IDR: 140294110 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10001

Текст научной статьи М. И. Лот-Бородина как исследовательница византийской мысли

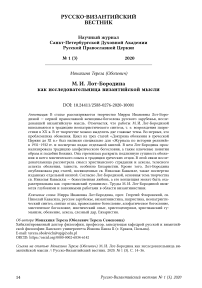

Мирра Ивановна Лот-Бородина (1882–1957) — ярчайшая исследовательница патристического наследия в русском зарубежье. Она одной из первых откликнулась на призыв прот. Г. Флоровского вернуться к отцам Церкви, что преобразило и ее личную духовную жизнь. Особое место в истории мысли занимают ее исследования об обожении. Считается, что начало научной работы в данном направлении обозначила статья русского богослова Ивана Попова (1867–1938) «Идея обожения в древневосточной Церкви», опубликованная в 1906 г.1 Ее автор писал: «Идея обожения (θεοποίησις, θέωσις), которая в современном богословии является совершенно забытой, составляла самое зерно религиозной жизни христианского Востока»2. Стоит, впрочем, отметить, что еще в конце XIX в. Винсент Эрмони (Vincent Ermoni, 1858–1910) опубликовал во Франции статью «Обожение человека у отцов Церкви»3. Лот-Бородина подхватила эту эстафету и со свойственной ей основательностью подошла к изучению темы обожения в восточнохристианской патристике. И если, строго говоря, ее нельзя отнести к тем, кто положил начало изучениям в данной области, то, однако, нельзя не согласиться, что работы исследовательницы стали здесь весьма значимыми, если не сказать классическими.

Кроме того, Лот-Бородина обратила вни-

Мирра Ивановна Лот-Бородина мание французских читателей на личность и творчество многих греческих и византийских отцов Церкви, в частности, на св. Николая Кавасилу. Принято считать, что ее исследования не носят систематического характера. Однако правильнее было бы говорить, что работы Лот-Бородиной в области патристики образуют целостные и завершенные, а точнее, спиралевидные циклы4, посвященные проблематике обожения, св. Николаю Кавасиле, а также другим вопросам христианской духовности, причем не только восточной, но и западной.

1. концепция обожения

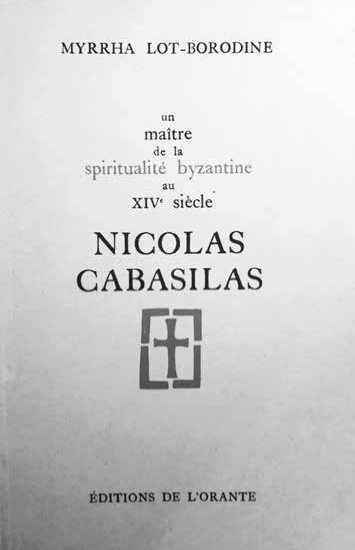

Тема обожения находится в центре первой крупной богословской работы М. И. Лот-Бородиной, которая была написана после знаменательной встречи с отцом Георгием Флоровским, изменившей направление ее исканий. Обширная статья, озаглавленная «Доктрина обожения в греческой Церкви до XI в.» (т. е. до 1054 г.) писалась специально для престижного французского издания «Revue de l’Histoire des Religions» («Журнал по истории религий»). Автор представляла свой замысел Н. А. Бердяеву следующим образом: «Я хочу обдумать и отчасти выявить заказанную мне „Revue de l’Histoire des Religions“ статью о греческой мистической доктрине, истоки к[ото]рой восходят к Игнатию Антиохийскому и Клименту Александрийскому. Много нашла и у Макария Египетского, и у Ева-грия Понтийского, оказавшего несомненное влияние на св. Максима Исповедника, даже у Филона»5.

О задуманной статье на тему обожения в греческой Церкви Лот-Бородина поведала также отцу Г. Флоровскому, спрашивая его совета: «Знаю, это слепая затея, ибо могу, увы, работать лишь из вторых рук, но французы, равно католики (кроме иезуитов из Orient[alia] Chr[istiana]!), и ахри-стианские учения, до такой степени невежественны по части православной мысли и мистики, что даже я могу им дать кое-что положительное, тем более что весь год читала и размышляла на эту тему и окружена исследованиями „спецов“ на разных языках. Все же у меня не все под рукой, а кое-что остается вообще под вопросительным знаком, несмотря на добросовестное изучение источников. Вот я и позволяю себе

Отец Георгий Флоровский

вновь обратиться к Вашей услужливой

эрудиции для выяснения некот[орых] сомнительных для меня пунктов»6.

Вскоре оказалось, что объем статьи выходит за рамки одной публикации. Спустя полтора года исследовательница сообщала: «Правлю корректуру <...> второй статьи о θέωσης, а будет еще и третья, по 50 стр. кажется. Мечтаю даже [выпустить] одной книгой!»7

Та же мысль звучит в более позднем письме, адресованном Н. А. Бердяеву: «Я не потеряла надежды когда-нибудь издать эту вещь, соединив ее с другими этюдами по визант[ийской] мистике, но пока не могу еще взяться за дело»8.

Метод собственного исследования М. И. Лот-Бородина назвала концентриче-ским9: в трех своих статьях она периодически возвращалась к некоторым аспектам, но на новом уровне, в связи с чем, хотя и возникали неизбежные повторения, мысль, однако, становилась более отточенной и обновленной.

Согласно признанию исследовательницы, больше всего ее интересовали «сближение с зап[адной] доктриной созерцания в Средние века и основной момент расхожде-ния»10, поэтому в начале своей работы она отметила, что западная антропология силь- нее акцентирует «онтологическое ничтожество» твари, в то время как «восточные Отцы, с их учением о виртуальной божественности умной иконы Божества на земле, возвели первозданного человека на такую предельную грань, что сделали для него теозис по причастию разрешающим аккордом бытия, а не только паки-бытия»11. В письме к Жаку Маритену Лот-Бородина предложила свою интерпретацию греческой патристики. По ее мнению, греческие отцы Церкви подчеркивали божественную, а точнее, богочеловеческую природу Христа (в отличие от западной средневековой концепции «подражания Христу»), что и составляло догматическое основание для аскетической практики12. По ее словам, византийская антропология имеет синер-гийный и теандрический характер13. В то же время с С. Л. Франком исследовательница делилась следующими мыслями: «Гнозис природно[-]благодатных participatio (участие, — Т. О.) неизъяснимо выше „visio beata“ (блаженное видение, — Т. О.), где лишь созерцается Божество. Средневек[овые] мистики школы Экхарта, которого современные любители[-]пантеисты толкуют наизнанку, здесь ближе к метафизике пс[евдо-]Ареопагита, неоплатонизм которого восходит несомненно к Святоотеческому преданию и своеобразно завершается в пневматологии Гр[игория] Паламы, чистого византиниста-духовидца»14.

Впоследствии, однако, Лот-Бородина считала, что св. Григорий Палама в своей антропологии и мистике «делает значительный шаг назад»15 и предпочитала учение каппадокийских отцов. Она исходила из теоцентрического характера восточного христианства, что является основой всего духовного опыта16. По ее словам, обожение есть центральная тема «для восточной тео- и атропо-логий», хотя этот термин смущает «не только мирян, мало знакомых с учением св. Отцов, но и тех, кто в современном, как бы умаленном, христианстве, уклоняется от подобного „мак-симализма“»17. Опираясь на сочинения греческих и византийских отцов Церкви, а также на труды Филона Александрийского, исследовательница подробно проанализировала традицию апофатического богословия и ключевые для этой традиции понятия, такие как образ (εἰκών) и подобие (ὁμοίωσις) Божии. Человек создан по образу и подобию Бога, но вследствие первородного греха подобие было утрачено, хотя образ остался неизменным, поскольку именно он определяет человеческую сущность. Отсюда вытекает необходимость воплощения (принятия Христом человеческой природы) и исцеления природы человека, его разума и воли. Подобие, напоминала Лот-Бородина, существует в нас потенциально, а образ — актуально: «Образ (Eikon) — морфологически данное и отныне неотъемлемое благо; подобие (homoiosis) — как совершенство тварной иконы Божества (точнее Логоса) — только еще заданное. Поэтому образ, пусть и в поврежденном виде, сохранился после грехопадения и был полностью восстановлен воплощением Сына, ставшего в добровольном кенозисе родоначальником и образцом „царственного рода“. — Таинственный

„обмен“ природ по Афанасию Великому; обмен, завершенный Крестом Искупления и Пасхой Воскресения. Так учит вся доавгустиновская антропология, Православной Церковью унаследованная, но со временем потускневшая, как бы затушеванная в сознании масс»18.

В то время как св. Августин понимал образ Бога в человеке только как «отдаленный отблеск», греческие отцы учили об «идеальной копии»19. Обожение есть задача и цель пути, ведущего к преображению, а точнее, восстановлению целостности человеческой природы, достижению единства с Богом, возвращению к Нему посредством божественного усыновления: «Через Христа-человека к Богу Христу» («Рer Christum hominem ad Christum Deum»)20. Неудивительно, что часто цитируемый Лот-Бородиной св. Максим Исповедник и другие отцы называли человека «сотворенным Богом»21. Обожение — это обновление всего эмпирического мира, биосферы и космосферы, terra nova — «новая земля», но не «апокатастасис», т. е. всеобщее спасение в значении Оригена22. Оно предполагает полную гармонию свободы и благодати, составляющих, согласно св. Максиму Исповеднику, «два крыла для вознесения к Богу»23.

«Именно здесь, — писала Лот-Бородина, — главный пункт расхождения Востока и Запада, особенно протестантского. С Лютера и до Барта включительно Реформация проповедует коренную порчу человеческой природы и полный отрыв от Бога первозданной imago Dei (образ Бога, — Т. О. ). Отсюда догмат о Sola fide (только вера, — Т. О. )»24.

C другой стороны, «на православном Востоке не было, как на августиновском Западе, ожесточенных споров о sola gratia (только благодать, — Т. О. ), и он даже обвинялся последним в полу-пелагианстве!»25

М. И. Лот-Бородина обозначила также особенности терминов ratio (лат. разум, интеллект) и νοῦς (греч. дух, соединяющий разные функции человеческого существа, прежде всего — познание и любовь). Следуя за архиеп. Василием (Кривошеиным), она считала, что различие между Божественной сущностью и энергиями не нарушает простоты Бога, указав на него как на одну из отличительных черт восточного христианства: Божественные энергии, замечала Лот-Бородина, «томизм будет называть „операциями“ [operations], которые он сделает творениями»26. Отсюда вытекает непонимание западными мыслителями православной традиции и осуждение последней как недопустимого нарушения простоты Бога. Стоит отметить, что мысль Лот-Бородиной перекликается с наблюдением современного американского исследователя Дэвида Брэдшоу, который пишет: «Еnergeia переведена как operatio, a energein — как operari. Хотя такой способ передачи был, скорее всего, наилучшим из возможных, латинские эквиваленты не обладали смысловой гибкостью греческих оригиналов. Читатель латинского текста не был готов к тому, чтобы воспринимать operationes как активные силы, к которым может приобщиться человек в своей деятельности. И это не только потому, что главные произведения, в которых эти термины получили смысловое развитие, не были переведены на латынь; дело в том, что operatio не предполагает ассоциации „энергии“ с действительностью, а тем более с тем слиянием деятельности с действительностью <...>. Именно поэтому, когда в XII–XIII вв. были переведены труды Аристотеля, термин еnеrgeia в разных контекстах передавался тремя различными терминами: operatio, actus и actualitas. И хотя это разнообразие было неизбежным, если учитывать возможности латинского языка, все же такой способ перевода препятствовал осознанию единства понятия (или семейства понятий), которое лежит в основе этих терминов. В силу указанных ограничений представление о причастности божественной „энер-гии“ не утвердилось в западной мысли»27.

Итак, учение об обожении не получило развития в западной традиции, поскольку оно опиралось на восточнохристианское различение Божественной сущности и нет-варной энергии, которое отрицалось латинскими мыслителями. М. И. Лот-Бородина, как и В. Н. Лосский, в этой связи отмечала, что из средневековых западных философов только Мейстер Экхарт был «далеким учеником Ареопагита»28, однако именно по этой причине его несправедливо и ошибочно обвиняли в пантеизме.

Вместе с тем исследовательница не разделяла тезис С. Л. Епифановича (1886– 1918), согласно которому единственное «отличие катафатики от апофатики в том, что первая изучает бож[ественные] энергии, „к[ото]рые суть свойства или действия Логоса“, а последняя „познает в таинственном видении Бога по существу“29. Тут что-то да не так... И все же как легко стирается грань между положит[ельным] и отрицат[ель-ным] боголовием, когда и то, и другое предметом своим имеет тайны, непостижимые умом, доступные лишь созерцанию в духе»30.

По словам Лот-Бородиной, «Высшая тайна <...> стоит на пересечении двойной оси богословия, отрицательной и утвердительной»31, предполагая внутреннюю диалектику богословия умозрительного и мистагогического32. Она подчеркивала, что тран-сценденция Бога не исключает Его имманенции, причем как в западной, так и в восточной духовности, и именно в этом есть тайна совпадения противоположностей

(coincidentia oppositorum)33. Исследовательница считала важным подчеркнуть, что православная концепция обожения состоит из путей, которые «проходят бороздою и порою скрещиваются в духовном опыте верных»34: «Первый путь, обязательный для всех овец Христова стада, более пассивный, изначально катарсический или очищающий. В нем на лицо Божья инициатива. На этой экклезиальной стезе нисходящая теургическая Энергия проявляет всю свою державную мощь; из одухотворенной ею глины она лепит, она созидает живые члены мистического Тела, глава которого второй, „небесный“ Адам. Таков соборно-индивидуальный путь теосиса, где все стадии символически-реально приурочены к подражанию (mimesis) Христу в земном Его служении.

Второй, в конечном итоге лично завершительный, путь восходящий: ответ разумной облагодатоствованной твари на горний зов. Доминирующая нота здесь подвижническая, аскетическая; абсолютная отдача себя, смиренная — не как рабье уничижение, а как сыновняя благоговейная любовь, отказ от эгоцентричной самости и молитва пламенеющая. По своей неземной отрешенности он труден, в миру. В иноческом (ангельском чине) он может достигнуть вершины опытного богопозна-ния — богоподобия»35.

М. И. Лот-Бородина — один из первых авторов, кто познакомил западных читателей, пусть и в полемическом ключе36, с концепцией обожения, которое для нее было «королевской дорогой» (via regis) Востока. Она стремилась раскрыть подлинную сущность теозиса и всего мистического опыта, но не пренебрегала исследованием его телесного аспекта, не отрицая «видений» («visions imaginativеs», имеющих место особенно в западной традиции) и не считая их «прелестями». В письме к отцу Василию (Кривошеину) исследовательница делилась своими размышлениями: «„Вспомогательные приемы“ паламитов — самое слабое место всей доктрины, ибо сближают их созерцание с практикой нехристианской — инд[ийской] йоги прежде всего. К сожалению, в русской духовности именно задерживание дыхания при умной молитве стало на первый план опытного37 Богопознания, исказив весь его облик и оборвав все нити, связующие ее с theologia mystica (мистическое богословие, — Т. О. ) первых веков»38.

В этой связи Лот-Бородина писала: «Как бедна наша отеч[ественная] мистика по сравнению с православным Востоком, с Византией!»39 В целом роль тела в мистическом опыте оставалась для нее загадкой: «Меня смущает не возможность соучастия тела в духовной жизни не на вершине ее (что соблазн лишь для непосвященных), а совсем другое: для меня, каюсь, не ясно самое представление о полном преображении земной плоти. Ведь „малое воскресенье“ есть образ грядущего великого, когда тело душевное станет, по апостолу, телом духовным. Все о. о. твердят, начиная со св. Иринея Лионского, о совершенной спиритуализации материи, как конечной цели творения. Но что сие значит? Если должна исчезнуть, быть стертой грань entre l’intelligible et le sensible, qui en est le signe symbole ici-bas (между умопостижимым и чувственным, что является ниже представленным символом, — Т. О.), тогда преобразуемое естество (всего космоса?) становится не только духоносным, но сливается воедино с телом духовным, т. е. вещественный мир — отображение умного — ничем больше не должен отличаться от последнего. Тут тоже какая-то антиномия, катафатически40 не разрешимая, на мой взгляд, хотя именно здесь, как Вы правильно усматриваете, — водораздел платонизма и христианства. <...> Что касается отрицания „vision imaginative“, то я знаю, насколько глубоки его корни в аскетике Востока, а также что оно не препятствует тем телесным явлениям Божией Матери и святых, но эти явления не суть мистического видения. <...> [П]равославная Церковь столько думала об Иисусовой молитве, кроме, конечно, древних источников, отвергая проницательно как „прелесть“ всякое созерцание горнего мира. В результате вся наша мистика сконцентрирована ныне исключительно на литургическом тайноводстве. Между тем католический Запад, хотя во многом порвал с истинной радостью, многое сохранил41 в дивной сокровищнице видения, ибо нельзя уже хотя бы по поводу Иоанна от Креста (S. Jean de la Croix) настаивать на будто бы „изобразительной“ мистике!»42

М. И. Лот-Бородина подробно разъясняла, в чем заключается смысл христианского страдания и аскезы согласно учению отцов Церкви, которое продолжало платоновскую традицию философии как «размышления о смерти»43. По ее мнению, страдание не есть цель сама по себе, а всего лишь средство к достижению спасения; умерщвление плоти помогает умерщвлять страсти, восстанавливать храм Святого Духа, каким является тело, приготовляться к созерцанию. В древней Церкви большее значение придавалось страданию духовному, нежели физическому, подчеркивала русская исследовательница. Она полагала, что восточное христианство более трезво смотрит на человеческую плоть, отрицая всяческие проявления страдальни-чества и неестественной, нездоровой аскезы. С этим связана и духовная «сухость» (siccitas), «апатия» или «ацедия», характерная для мистики патристического периода, которая есть не что иное, как подражание бесстрастности и неизменности Бога44. Реализм восточнохристианской мистики несовместим с явлением «мистических ран», или стигматов, которые по этой причине в ранней Церкви были неизвестны. При этом Лот-Бородина не сомневалась в ценности обоих традиций — и восточнохристианской, восходящей к греческой патристике и подчеркивающей значение духовного страдания, и западнохристианской, в которой, начиная с Франциска Ассизского, существует феномен стигматов. «Разве можно отказать тем, кто хочет еще раз пережить страдание Христа?!»45 — восклицала она. Предупреждая об опасности чувственных иллюзий, исследовательница подчеркивала, что Католическая Церковь никогда не причисляла кого-то к лику святых только по причине обретения стигматов. И хотя стигматы до сих пор неизвестны в Восточной Церкви, цель обеих традиций одна и та же и заключается в том, чтобы Бог был «всем для всех» (ср.: 1 Кор 15:28)46.

М. И. Лот-Бородина является также автором новаторского исследования о «слезном даре» (διακρύων δῶρον) в восточнохристианском духовном наследии — темы, до нее практически не затрагиваемой47. В «обширной и глубокой»48 статье, озаглавленной «Тайна „слезного дара“ на христианском Востоке»49, она обратила внимание на развитие понимания этого дара в греческой патристике с IV по XI вв. и его значение для обращения (metanoia) и очищения сердца (сatharsis) — активного и пассивного, ведущего к созерцанию Бога. Здесь наиболее полно представлены «философия» и «богословие сердца» Лот-Бородиной, проследившей различные смысловые оттенки греческого понятия καρδιά от античных философов до преп. Симеона Нового Богослова. Слезный дар — это дар «святой печали» о грехах, раскаяния и последующей перемены жизни, смирения, трансформации «сердца каменного» в «новое сердце» (ср.: Пс 6:6; 2 Кор 3:3). Духовные слезы, приводила Лот-Бородина слова Евагрия Понтийского, разрушают земные помыслы, которые мешают чистой молитве, молитве сердца, или созерцанию50. Это «новое крещение» — омовение слезами, очищение от грехов, путь к освещению ума и, наконец, единению с Богом, т. е. обожению. Иными словами, окончательным плодом слезного дара является вечная духовная радость пребывания с Богом. Не случайно, Лот-Бородина закончила свое стихотворение «Дар слезный» следующими словами:

За любовь, Одному лишь известную, О, сердец пламенеющих Врач, Посвяти Ты нас в радость небесную — Благодати божественный плач51.

С темой обожения связан также поднимаемый исследовательницей вопрос о смысле блаженства (μακαριότης), или счастья — «тайны надежды»52. Автор проследила в развитии понимание счастья в мысли греческих философов, начиная с «принца античных мыслителей» Аристотеля, постепенно переходя к христианскому толкованию блаженства. Еще у Боэция, находящегося под сильным влиянием платонизма, блаженство как Summum Bonum имеет чисто антропоцентрический и эвдемонический характер. Впоследствии, писала Лот-Бородина, произошла своего рода бифуркация, разветвление интерпретации блаженства на христианский Восток, сохранивший верность святоотеческой традиции, и Запад, стремившийся к рацио-нализированию богословских понятий. Латинские богословы учили о visio beatifica, «онтологическом» видении человеком Бога после смерти «лицом к лицу»: как акта познания (доминиканская богословская школа, возглавляемая св. Фомой Аквинатом) или акта любви (францисканская школа во главе со св. Бонавентурой). В свою очередь, греческие богословы не разделяли этих двух актов, поскольку нельзя любить Бога, не зная Его, равно как и знать Его без любви53, причем познание возможно только в порядке божественных нетварных энергий, а не Его непостижимой сущности. В этом состоит отличие христианской мистики от всех других форм мистического опыта, особенно так называемой философской amor Dei intellectualis, «интеллектуальной любви к Богу», по выражению Спинозы. По мнению Лот-Бородиной, любовь к Богу неразрывно связана с делами милосердия по отношению к ближним. Любить Бога и знать Его на христианском Востоке (в отличие от западной схоластики) есть одно и то же: ум и сердце как «органы» Богопознания совпадают. В отличие от западного католического богословия, на христианском Востоке, подчеркивала Лот-Бородина, стирается дихотомия между «естественным» и «сверхъестественным», «разумом» и «любовью», «благодатью» и «свободной волей»54. Отсюда, православная концепция обожения предполагает в большей степени синергию, соработничество Бога и человека, Творца и твари. Здесь способ познания Бога одновременно есть способ бытия, т. е. уподобление Богу, перихорезис, взаимопроникновение, восхождение и сопричастие Святой Троице55, но не пантеистическое слияние тварного и нетварного. Апофатическое созерцание Бога есть вершина богословия (θεολογία), но это возможно только благодаря самому Богу, от Которого исходит любовь, ведущая к Нему самому56.

Вместо visio beatifica (невозможном даже после смерти) греческие отцы Церкви учили об участии в Царстве Божием (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ), или обожении, которое начинается уже здесь, на земле, с созерцания Божественного света и завершается эсхатологическим воскресением плоти. Иными словами, согласно греческой традиции блаженство есть участь христианина на всех трех фазах его экзистенции: in via (здесь, в земной жизни), post mortem (после смерти) и post resurrectionem (после воскресения, in patria, в небесном отечестве)57. Блаженство неразрывно связано со святостью.

М. И. Лот-Бородина в трех своих знаковых статьях выделила и подробно рассмотрела три этапа, или пути обожения: первый — преображение человеческой природы благодаря нетварным Божественным энергиям, второй — продолжение этого процесса в таинствах и третий — вершина обожения, т. е. мистическое единение со Христом58, совершенное исполнение очищенной, преображенной, сакральной любви, о которой она писала в своих ранних работах59.

Особое значение исследовательница придавала таинству Евхаристии, которому посвятила два ярких эссе, перекликающихся с работами прот. Н. Афанасьева60. Как красноречиво выразилась Лот-Бородина, «весь наш сакраментальный комплекс насквозь харизматичен, как аккумулятор божественных энергий, и ведет человека через таинства к обожению»61. На Трапезе Господней «наше бренное существо реально-конкретно соединяется с обоженной человеческой природой Спасителя, и так экзистенциально подтверждается тот „обмен природ“, который лежит краеугольным камнем в основе святоотеческого учения о теозисе (theosis); учения абсолютно ортодоксального, не имеющего, само собой, ничего общего с обожествлением твари. <...> Если в Своем воплощении Сын обожил виртуально нашу природу как таковую, то в Евхаристии Он действенно обоживает индивидуального человека, живую личность в излиянии Своей Любви, Любви, раз навсегда засвидетельствованной Им в единичном жертвенном акте Распятия и которая непрерывно, до скончания века сего, сообщается нам в Крови евхаристической Чаши»62.

В своей последней статье об обожении исследовательница особо выделила роль молитвы, которая есть «столп аскетизма, альфа и омега всей воинствующей и триумфальной жизни»63, отмечая, что существует много разновидностей и аспектов молитвенных практик, из которых особое значение имеет так называемая умная, или сердечная молитва, возникшая в первые века христианства. Она обратила внимание на роль Молитвы Иисусовой как теургического действа и кратко проследила историю призывания и почитания имени Божия как на византийском Востоке, так и в латинской традиции.

Стоит также напомнить, что М. И. Лот-Бородина перевела на французский и прокомментировала фрагменты «Мистагогии» св. Максима Исповедника64, посвященные связи мистического и литургического аспектов, теургии, единства знания и созерцания. Св. Максим, напоминала Лот-Бородина, писал: «Человек должен стать по благодати тем, что Бог по природе»65.

Сразу после публикации цикла статей об обожении стали появляться положительные отклики, о чем автор сообщала Н. А. Бердяеву: «Представьте себе, что со всех сторон у меня просят оттиски статей о θέωσης и в католической ученой печати начинают появляться интересные отзывы о них. Для меня это великая радость, ибо до сих пор я всегда работала как в потемках. С „R[evue] de l’Hist[oire] des Religions“ я разошлась окончательно и поэтому не могу, увы, закончить, как хотела, о Espirit et Liberté , да там это все равно „глас вопиющего в пустыне“»66.

Рецензии на статьи Лот-Бородиной публиковались в журнале «Иреникон» и в других изданиях. Один из критиков, отец Ф. Мерсенье (Feuillen (Euthyme) Mercenier, 1885–1965), изложил главные ее тезисы, сделав акцент на проведенном ею сопоставлении восточнохристианской концепции с западными течениями, начиная с бл. Августина и св. Бернарда Клервоского67. Статьи об обожении читал также Жак Маритен, которому русская исследовательница выслала их оттиски68. Наконец, по мотивам работ Лот-Бородиной и других русских мыслителей отец Ив Конгар в 1935 г. написал статью «Обожение и духовная традиция Востока согласно последним исследова- ниям». Он отметил, что в последние годы появилось много трудов, посвященных христианскому Востоку, и что на этом фоне статьи М. И. Лот-Бородиной отличаются своей глубиной и широтой интересов69.

В 1970 г. статьи исследовательницы о теозисе (с небольшими поправками) вместе с двумя еще более поздними сочинениями («Учение о благодати и свободе в греко-восточном православии», 1939 г. и «Блаженства в восточном христианстве», 1959 г.) выпустило престижное издательство «Серф» («Serf») в серии «Экуменическая библиотека» отдельной книгой, озаглавленной «Обожение человека согласно учению греческих отцов»; второе издание вышло в 2011 г.70 Предисловие написал отец Жан Даниэлу, по наблюдениям которого в работах Лот-Бородиной стирается грань между ее собственным опытом и опытом авторов используемых ею источников, в связи с чем она дает читателю нечто больше, нежели просто эрудированное произведение71. Эта посмертная публикация, внесшая значительный вклад в обращение западного богословия к забытым патристическим источникам72, также вызвала большой резонанс73. При этом наряду с благожелательными рецензиями были и критические отзывы. Так, Дидье Баэр счел книгу Лот-Бородиной слишком тенденциозной, упрекая ее в стремлении показать превосходство православия74. Иное мнение высказал иезуит Рене Маришаль (René Marichal), который, наоборот, отметил, что апологетика православия, проводимая Лот-Бородиной, носит вполне «умеренный» характер, по сравнению, например, с работами В. Н. Лосского75.

Особо стоит выделить отзыв Томаша Шпидлика (Tomáš Špidlík, 1919–2010). Рецензент указал на упрощение некоторых аспектов, касающихся, в частности, представлений Лот-Бородиной о различиях между восточной и западной традициями, однако, по его мнению, в этом нашло отражение стремление автора познать основополагающую истину христианства — любовь к духовному опыту, который, как она полагала, был забыт и который следует возрождать76. А совсем недавно Жак Шамп написал, что в свое время «эти вдохновенные страницы способствовали открытию византийской мистики на Западе»77.

2. Св. николай кавасила

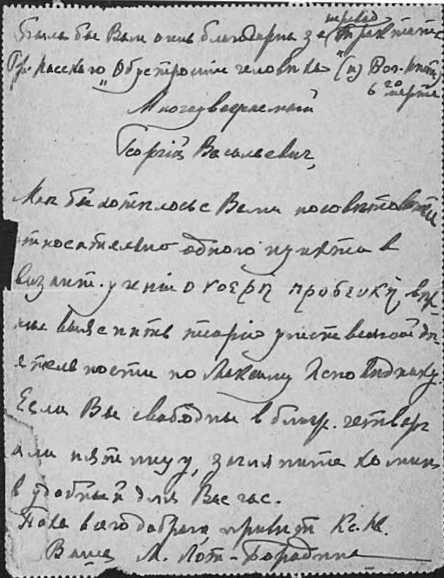

М. И. Лот-Бородина изучала творчество св. Николая Кавасилы начиная с 30-х гг. прошлого столетия и до конца своей жизни. Она как никто в ХХ в. способствовала тому, что этот византийский богослов получил постоянную «прописку» в современных патристических исследованиях. Уже само перечисление работ Лот-Бородиной, посвященных св. Николаю Кавасиле, занимает немало места: «Учение о богочеловеческом сердце и его символизм в сочинениях Николая Кавасилы»78 (1936), «Обожествляющая благодать таинств согласно Николаю Кавасиле»79 (1936–1937), «Типология алтаря в Апокалипсисе, Писании и у Николая Ка-василы»80 (1949), «Евхаристия у Николая Ка-василы»81 (1953), «Учение о божественной любви в сочинениях Николая Кавасилы»82 (1953), «Мученичество как свидетельство любви к Богу согласно Николаю Кавасиле»83 (1954). Историю создания цикла сочинений о св. Николае Кавасиле можно узнать из письма М. И. Лот-Бородиной к прот. Г. Флоровскому: «Редактор „R[evue] des Sciences Théol[ogiques] et Philos[ophiques]“ (орган доминиканцев) весьма одобрил присланное мною вступление и общий план статьи об учении Кавасилы о таинствах, и я чувствую себя морально обязанной успешно довести до конца начатое столь ответственное дело. Несмотря на то, что я <...> autodidahe (самоучка, — Т. О.) и даже, по совести говоря, кустарь, — однако, волею судеб,

Обложка книги М. И. Лот-Бородиной о св. Николае Кавасиле

поставлена в такие условия, что действительно могу быть до известной степени связующим звеном между церк[овным] Востоком и Западом. Посему надо учиться и учить. С большим трудом нахожу материалы, мне необходимые»84.

В конце жизни исследовательница писала, что она «обещала подготовить целую книгу для одного бельг[ийского] экуменического издательства на мою любимую богословскую (византийскую) тему. Это в сущности синтез уже раньше написанных фр[анцузских] этюдов, к[ото]рые надо только оформить и соединить в одно

Письмо М. И. Лот-Бородиной к прот. Г. Флоровскому

органическое целое, это всегда вещь деликатная»85.

Книга «Николай Кавасила: духовный византийский наставник XIV в.»86 вышла через год после смерти Лот-Бородиной в 1958 г. в Париже. В ней она рассматривает главные сочинения византийского автора: «Семь слов о жизни во Христе» и «Изъяснение Божественной Литургии». Прот. Георгий Флоровский назвал эту работу «духовным завещанием» Лот-Бородиной87, а редакторы издательства во вступительном слове подчеркивают ее вклад в открытие Западу тайн восточнохристианской духовности88. Подробное объявление о книге появилось, в частности, в иезуитском журнале «Études»89, в котором впоследствии была напечатана и рецензия на нее90.

Лот-Бородина стремилась показать св. Николая Кавасилу как преданного сторонника и продолжателя учения св. Григория Паламы91, как религиозного деятеля, «одного из наиболее типич ных и блестящих»92 представителей восточнохристианской патристики, ставшего ее итоговым завершением. Будучи мирянином (ἰδιώτης), он принадлежал не только к узкому кругу православной интеллигенции, но и к более широкой гуманитарной, философской и даже научной среде93, являя собой пример «подлинного христианского гуманизма конца византийского Средневековья»94. Лот-Бородина ознакомила своих читателей с житием св. Николая Кавасилы, подробно проанализировала источники и существующую литературу о нем, а также выявила особенности его стиля.

Главное, по мнению исследовательницы, что буквально пронизывало все творчество св. Николая Кавасилы — это тема любви: Божественной любви к людям и нашей любви к Богу95. Стоит отметить, что Лот-Бородина оспаривала тезис протестантского богослова Андерса Нигрена (Anders Nygren, 1890–1978), который в своей книге «Агапе и эрос», изданной в 1930 г., противопоставлял оба понятия друг другу. Она исходила из того, что в патристике не существовало антиномии между «эросом» (ἔρως) и «агапе» (ἀγάπη)96. По мнению Лот-Бородиной, это всего лишь различные аспекты или облики одной и той же божественной любви. Св. Николай Кавасила использовал довольно редкий греческий термин φίλτρον, который можно перевести как «сумасшедшая» или «безумная» любовь и который встречается в книге Песни Песней97. Любовь имеет экстатический характер, есть Eros extaticos, transcensus — исход и является ad extra как чистое благо. Эрос совершенно бескорыстен, он лишен какого-либо эгоцентризма или нарциссизма. Отрываясь от себя и стремясь к другому, он обогащает и преображает предмет своей любви. Прежде всего, он — воплощенный Иисус Христос, «первая любовь». Лот-Бородина цитировала в этом контексте высказывание из «Жизни во Христе»: «Одна и та же энергия на земном и на небесном жертвеннике-престоле, один и тот же гость в обоих мирах; в вышнем — брачный чертог, в нижнем — вхождение в него, и наконец — сам Жених»98. Особым другом (φίλος), более того, соучастником (κοινωνός) страданий Христа является мученик99, totus Christus, возлюбивший Бога usque ad mortem (даже до смерти), день кончины которого есть одновременно dies natalis — день рождения для небесного отечества: «Ранее христианство открыто признает, что крещение огнем и Духом — baptisma pneumati — превыше крещения водой и Духом, ибо оно, как подлинное уподобление Страстям Господним, непосредственно и навеки приобщает свидетеля-мученика Христовой Крови, к прославленному естеству Богочеловека. Классическая формула гласит у Отцов: „общник в страдании — общник и в прославлении“. Своей жертвенной кровью, как витальным принципом всего своего существа, мученик запечатлевает свидетельство любви „даже до смерти“»100.

В своей монографии исследовательница уделила заметное внимание исследованию темы Иисусовой молитвы (εὐχή τοῦ Ἰησοῦ) в творчестве св. Николая Кавасилы и в восточнохристианской традиции в целом. Хотя в сочинениях византийского гуманиста не встречается текст Иисусовой молитвы, в которой сосредоточены «желания, надежды и ожидания единственного Присутствия»105, тем не менее, автор «Жизни во Христе», постоянно призывая Имя Божие, развивает традицию исихазма.

Особенно убедительно Лот-Бородина раскрыла христоцентризм св. Николая Ка-василы, выделяя его концепцию «богочеловеческого» или «теандрического» сердца. Византийский праведник учил о родстве (consanguinité) Спасителя и людей и об очищении наших сердец, согласно библейскому обещанию: «Возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез 36:26)106. В этом контексте Лот-Бородина обратила внимание на различие между западнохристианским почитанием Иисусова Сердца и восточнохристианской традицией (развиваемой, среди прочих, св. Николаем Кавасилой) «теандрического сердца», синергии, соработничества Бога и человека, блаженной жизни во Христе, евхаристической трапезы107. Стоит однако заметить, что такое сопоставление не вполне обосновано, так как проведено согласно двум разным критериям (аспект почитания и аспект таинства), которые не противополагаются, а дополняют друг друга.

М. И. Лот-Бородина также проследила развиваемую св. Николаем Кавасилой тему христианских таинств инициации (Крещения — таинства веры, Миропомазания — таинства надежды и Евхаристии — таинства любви), которые есть «двери правосудия, дающие доступ к небесному блаженству»108 и ведут к сверхприродному предназначению, или обожению. По св. Николаю Кавасиле, жизнь, согласно «новому сердцу», — это, прежде всего, таинство Евхаристии, о которой сама Лот-Бородина писала так: «Тот кто достойно, т. е. с верой в совершенное чудо „преложения“ и с благоговейной любовью вкушает Тело и Кровь Господни, тем самым вступает в кровное родство с Ним и чрез то сам обоживается. Отцы называют такое сущностное соединение со-рождением (suggеneia); ибо в нем тварная перстная природа человека, приобщаясь к обоженной человеческой природе воплощенного Сына, как бы становится частицей Его собственной плоти. Причащающийся действительно живой член единого Тела Христова в таинстве Койнонии»109.

Евхаристия в понимании св. Николая Кавасилы — это «второе Воплощение», которое есть «обожение ее отдельных участников, в то время как первое Воплощение — наше родовое обожение»110. Не случайно одно из важнейших сочинений св. Николая Кавасилы, называемого «учителем Евхаристиии», посвящено изъяснению Божественной литургии. Византийский праведник особо отмечал реализм Евхаристии, называемой им «трапезой любви». В этой связи Лот-Бородина подчеркнула момент эпиклезиса — призывания Святого Духа, благодаря которому совершается преложе-ние (transmutation) жертвенных хлеба и вина. Она считала, что, как правило, данный аспект рассматривается в полемическом ключе, в качестве отличия от латинского «пресуществления», которое, согласно католической догматике, совершается в момент произнесения Христовых слов установления Евхаристии: «Примите и ешьте... Примите и пейте...». Однако уже св. Николай Кавасила учил о том, что и в латинской, и в греческой традиции совершение Евхаристии было бы невозможно без призывания Святого Духа, что устраняет кажущееся лишь на первый взгляд противоречие между богословскими традициями Запада и Востока111.

По мнению М. И. Лот-Бородиной, величайший моралист и нравственный авторитет св. Николай Кавасила призывал к умеренной аскезе и различал «два аспекта раскаяния: незаменимое и здравомыслящее раскаяние за совершенную ошибку и болезненное раскаяние, которое приводит к отчаянию, смертельному греху», поскольку «cтрах, стыд, раскаяние, умерщвление хороши только тогда, когда они ведут нас к Богу»112. Настоящий праведник познается «по плодам» (ср.: Мф 7:16). В этой связи примечательны увещевания Лот-Бородиной: «И вот сугубый страх — phobos, а не только благоговение — настолько пересиливает вожделенное стремление к Тайне соединения с Господом, что христиане уже забыли о заветах первоапостольской общины и не смеют подходить к Чаше вечной жизни. Позабыли они и слово любимого ученика о „совершенной любви, изгоняющей страх“ (1 Ин 4:18) и не помнят больше того, что „мы получили не духа боязни, а духа силы, веры и целомудрия“ (2 Тим 1:7). <...> Вслед за высокими авторитетами Отцов вместе с нынешними и мы повторяем: Евхаристия не есть награда, а норма и закон благодати, истинная пища христианских уст»113.

Для Лот-Бородиной первостепенную важность представляет христианский оптимизм св. Николая Кавасилы. По ее словам, учение византийского гуманиста проникнуто «атмосферой доверия», в которой нет места «ни нервозности, ни сомнению, ни тревоге»114, характерной в новое время для Паскаля или Кьеркегора.

Монография М. И. Лот-Бородиной о св. Николае Кавасиле насчитывает множество рецензий, написанных по-французски, по-испански, по-немецки и по-гречески115.

Так, испанский иезуит Мануэль Кандаль обратил внимание на широту и глубину ее анализа, однако указал, что с богословской (очевидно, с католической) точки зрения в книге содержится несколько доктринальных ошибок116. Обозреватель «Исследований религиозных наук» Бернар Лейб (Bernard Leib, 1893–1977) не скрывал своего восхищения работой исследовательницы о св. Николае Кавасиле, представляющей собой обобщенное изложение творчества византийского богослова117. В свою очередь, прот. Г. Флоровский отмечал, что «мадам Лот» исследовала в своей работе не столько сами обряды, сколько их богословское значение и последствия118. Для него наиболее удачным фрагментом книги была последняя часть, посвященная Божественной любви в понимании св. Николая Кавасилы. По словам отца Георгия, «это не только поучительная, но и весьма назидательная книга, назидающая на высоком уровне, призывая читателя как к интеллектуальной дисциплине, так и духовной привер-женности»119. Наконец, Этьен Жильсон написал дочери Лот-Бородиной, Марианне Ман-Лот, что книга о св. Николае Кавасиле достойна прочтения, а ее автор «была необыкновенной, незабываемой личностью, с полностью открытым сердцем и защищенной секретной, но безупречной броней, с активной и глубокой духовностью»120. Сочинения Лот-Бородиной о св. Николае Кавасиле оказали влияние также на греческого исследователя, Димитриоса Кутрубиса (Demetrios Koutroubis, 1921–1983)121.