«Макаровский» компонент стоянки Сосновый Бор в Южном Приангарье: ревизия материалов

Автор: Кузнецов А.М., Когай С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты ревизии эолово-коррадированной кремневой коллекции культуросодержащего горизонта VI стоянки Сосновый Бор (Южное Приангарье) в Ангаро-Бельском геоархеологическом районе. Первоначально индустрия была включена в состав «макаровского палеолитического пласта» и датирована в соответствии с представлениями о периодах экстремальной дефляции в Сибири докаргинским/домуруктинским временем. По итогам проведенной ревизии уточнен состав коллекции, скорректированы представления об орудийном наборе и стратегиях расщепления, характеристиках эоловой корразии артефактов. Поставлен под сомнение ранее выдвинутый тезис о торцовом расщеплении бифасиальных форм. Результаты анализа указывают на использование объемного призматического и плоскостного пластинчатого расщепления с максимальной редукцией остаточных форм. Определены два основных типа заготовок -пластинки и небольшие пластины. Мелкоразмерный орудийный набор содержит резцы, орудия с оформленным рабочим кончиком («носиком», «шипом»), ретушированные пластины, в т.ч. с ретушью в проксимальной части. Проявления эоловой корразии варьируют от слабого блеска до полного стачивания граней и ямчатости поверхности. Хронологическая и культурная близость индустрий Соснового Бора и Макарово IV, несмотря на ряд сходных характеристик (условия постдепозиции, принцип расщепления), ставится под сомнение из-за явного контраста в орудийном наборе. В качестве ближайшего аналога комплекса могут рассматриваться мелкопластинчатые раннесартанские индустрии Забайкалья и Енисейской Сибири. Пескоструйная обработка материала могла произойти в криоаридный максимум последнего ледниковья. Сделан вывод о возможном отнесении рассматриваемой индустрии к средней поре верхнего палеолита.

Байкальская сибирь, палеолит, "макаровский пласт", корразия, сартан, пластинчатое расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145147178

IDR: 145147178 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.020-028

Текст научной статьи «Макаровский» компонент стоянки Сосновый Бор в Южном Приангарье: ревизия материалов

Характеристика объекта

Особое место в культурно-хронологической схеме развития древних культур Байкальской Сибири занимают коррадированные индустрии «макаровского палеолитического пласта» [Медведев, Скляревский, 1982]. Этот ассамбляж с технологическими признаками пластинчатого и микропластинчатого терминально-краевого (торцового) расщепления, бифасиальной техники, в орудийном наборе которого представлены острия, конвергентные скребла, скребла-déjeté, резцы и долотовидные изделия, ассоциировался с финалом среднего – наиболее ранним этапом верхнего палеолита и датировался периодом ранее 70 тыс. л.н. [Медведев, 2001]. Однако проведенные в последние годы исследования показали, что некоторые индустрии, включенные в «пласт», могут занимать гораздо более позднюю культурно-хронологическую позицию [Рыбин, Мещерин, 2015; Рыбин, Хаценович, 2020; Кузнецов, Молчанов, Когай, 2023].

В связи с этим особую актуальность приобретает повторное изучение археологических материалов «макаровского пласта», полученных в результате раскопок прошлых лет. Одним из таких комплексов, относящихся к числу опорных, является кремневая индустрия культуросодержащего горизонта (далее – горизонт) VI многослойной стоянки Сосновый Бор [Медведев, 1983]. Цель исследования – определить в рамках техноморфологической ревизии ее хронологическую и культурную принадлежность. Следует отметить, что в широком смысле исследование связано с проблематикой научного семиозиса [Тетенькин, 2009] и ориентировано не столько на выявление ошибок предшественников, сколько на перевод результатов предыдущей работы в русло новых парадигм.

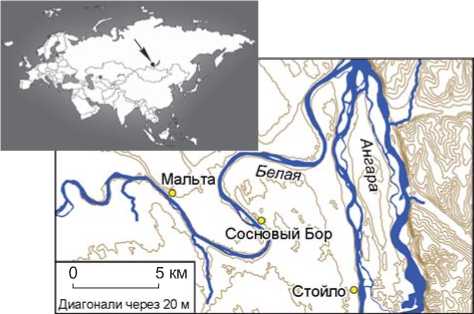

Стоянка Сосновый Бор была открыта в 1966 г. Ангарским археологическим отрядом Иркутского госунивер-ситета и исследовалась в полевые сезоны 1967–1971, 1983, 1997, 2000–2003 гг. под руководством Г.И. Медведева, И.Л. Лежненко, А.Г. Генералова. Объект расположен на правом обрывистом берегу р. Белой, на высоте 18–22 м над урезом воды; разница высот с левым берегом в районе местонахождения 15–17 м (рис. 1). Археологический материал сосредоточен на узкой полосе протяженностью 1 500 м и шириной до 40 м. Мезорельеф поверхности – занятые сосновым лесом деформированные дюны высотой до 3 м, ориентированные в северо-западном направлении.

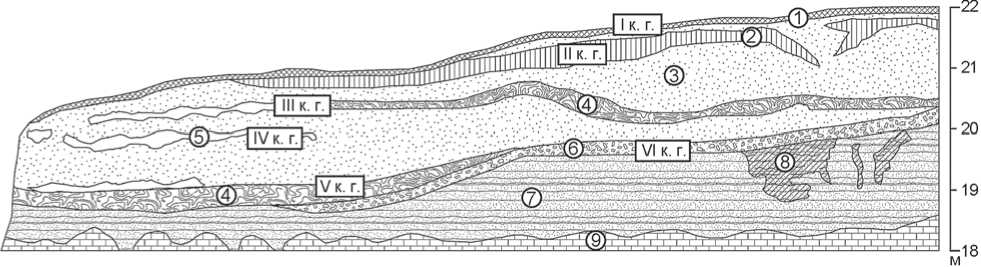

Береговая терраса сложена плитчатым доломитовым цоколем, относящимся к ангарской свите нижнего кембрия (Cm1 an ), который перекрыт валунно-галечным материалом (слой 9) (рис. 2). Плащ

Рис. 2. Сводное строение разреза (по: [Воробьева, 2010, с. 52, рис. 12Г]).

Рис. 1. Восточная часть Ангаро-Бельского геоархео-логического района.

четвертичных отложений имеет двухчленное строение: нижняя часть аллювиального генезиса покрывает юрские отложения (слой 7), верхняя часть эоловая (слой 3); в стратиграфии между ними фиксируется резкое несогласие [Воробьева, 1991]. Аллювиальные пески деформированы криотурбацией, развеяны, имеют внедрения суглинков (слой 8).

Все уровни залегания материала приурочены к эоловой пачке. Единичные находки из горизонта I в подошве современной почвы (слой 1) датируются поздним неолитом – бронзовым веком, горизонт II является бескерамическим и связан с отложениями раннего голоцена (слой 2) [Лежненко, Медведев, Михнюк, 1982]. Нижележащие горизонты III–IV, приуроченные к оглееным супесям разной степени окарбоначенности, которые маркируют слаборазвитые почвы беллинг-аллереда финального сартана (слои 4, 5), соотносятся с разными стадиями мезолита (ок. 12 тыс. л.н.) [Медведев и др., 1971; Воробьева, 1991]. Горизонт V, изначально интерпретируемый как «ровесник» «классической» Мальты, а затем как среднесартанский комплекс, в итоге отнесен к беллинг-аллереду [Лежненко, 1991; Бердникова, 2012; Бердникова, Бердников, Воробьева, 2017]. Это определение подтверждают наличие выраженного «юбецоидного» компонента в каменной коллекции и 14C-дата 12 390 ± 45 л.н. (OxA-39086) [Золотарев, Шегутов, 2020]. Самый нижний горизонт VI оценивается как переотложенный, содержит каменные артефакты разной степени коррадированности; на территории объекта прослеживается отдельными участками с сильно различающимися по концентрации находками [Генералов, Слагода, 2001]. Он приурочен не к рудиментам почвы, а к подстилающему сартанскую пачку песков дресвяно-галечному панцирю (слой 6), который маркирует линию дефляционного среза [Воробьева, 1991].

Техноморфологическая ревизия коллекции

Методика исследования предусматривала подсчет имеющихся на хранении артефактов и их техномор-фологический анализ с целью выявления технологически значимых признаков, необходимых для реконструкции процессов расщепления [Павленок, Белоусова, Рыбин, 2011]. Следы корразии анализировались с учетом качественных характеристик («сильно», «средне», «слабо», «отсутствует») трех переменных: блеск поверхности, следы эрозии, заглаженность граней [Durand, Bourquin, 2013].

Кремневый компонент в коллекции горизонта VI стоянки Сосновый Бор представлен 347 артефактами:

|

Экз. |

%* |

|

|

Нуклевидные формы |

7 |

3,7 |

|

Технические сколы |

57 |

30,2 |

|

Пластины |

31 |

16,4 |

|

Пластинки |

22 |

11,6 |

|

Микропластины |

1 |

0,5 |

|

Отщепы |

71 |

37,6 |

|

Отходы производства |

158 |

45,5 |

|

*Доли подсчитаны без учета ( |

отходов пр |

оизводства. |

Каменное сырье – полосчатые кремни серо-белочерных цветовых вариаций – характеризуются трещиноватостью как по прослоям, так и по внутренним полостям. Небольшие в диаметре конкреции этого субстрата были «впаяны» в нижнекембрийские доломиты скальных стенок, в т.ч. в основание берегового обрыва, в нижнем течении Белой.

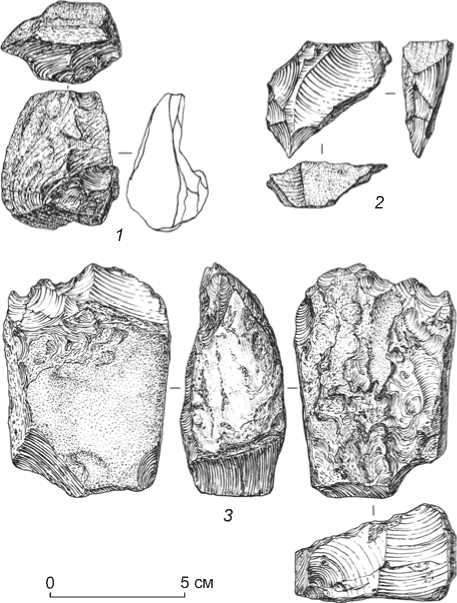

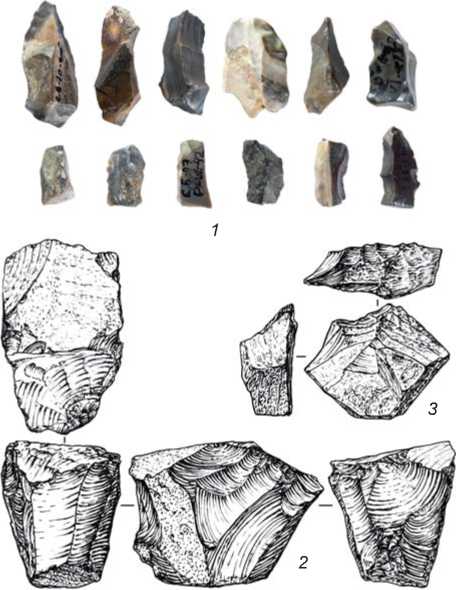

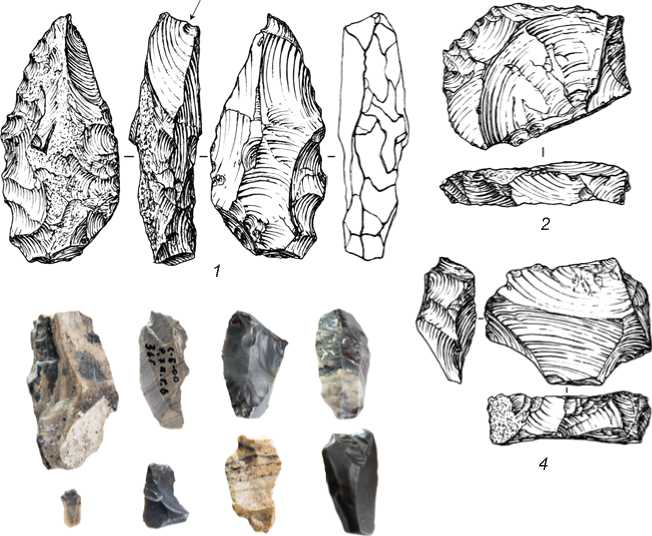

Плоскостной принцип расщепления представлен тремя артефактами, ассоциируется с простой цепочкой плоскостного однонаправленного расщепления с минимальной подготовкой поверхностей (рис. 3). Свидетельством применения объемного расщепления является одноплощадочный нуклеус с двумя противолежащими фронтами (рис. 4, 2 ). Предположить использование торцового расщепления позволяет истощенный плоскостной бипродольный нуклеус (рис. 5, 1 ). Нуклевидные обломки не диагностируются в рамках определения принципа расщепления, но несут негативы мелкопластинчатых снятий.

Представлены различные технические сколы:

|

Экз. |

% |

|

|

Сколы декортикации |

15 |

26,3 |

|

Сколы подправки фронта нуклеуса |

14 |

24,6 |

|

Продольно-краевые сколы |

8 |

14 |

|

Полуреберчатые пластины |

6 |

10,5 |

|

Сколы с основания нуклеуса |

4 |

7 |

|

Сколы оформления фронта нуклеуса |

3 |

5,3 |

|

Сколы-таблетки |

2 |

3,5 |

|

Естественно-краевые сколы |

2 |

3,5 |

|

Реберчатые пластины |

2 |

3,5 |

|

Сколы подправки дуги скалывания |

1 |

1,8 |

Целых сколов – 24 экз. Они отражают такие стадии первичного расщепления, как декортикация, оформление рабочих поверхностей и ударных площадок, поддержание необходимого объема у нуклеуса, удаление ошибок скалывания (см. рис. 4, 1 , 3 ; рис. 5, 2 , 4 ). Изделия варьируют по длине (25–36 мм) и ширине (16– 39 мм). Остаточные ударные площадки в основном гладкие и двугранные (по 40,7 %), единичны естественные, многогранные и неопределимые. Глубина ударных площадок – 3–7 мм. Признаки подправки талонов прямой и обратной редукцией зафиксированы на единичных экземплярах. Ударные бугорки имеются

Рис. 3. Нуклеусы плоскостного принципа расщепления.

5 cм

Рис. 4. Продольно-краевые сколы ( 1 ); нуклеус объемного принципа расщепления ( 2 ); поперечный скол подправки ударной площадки ( 3 ).

у 78 % предметов, сохранивших проксимальные части.

Отщепы варьируют по длине (15-46 мм) и ширине (16-29 мм). Среди них целых всего 9 экз. На дорсальных поверхностях практически в равных долях представлены следы продольной, бипродольной, конвергентной, ортогональной и неопределимой огранки. Естественная поверхность сохранилась на дор-салах двух отщепов. Талоны от-щепов преимущественно гладкие (42,9 %), меньше двугранных (21,4 %), в равных долях имеются многогранные и линейные (по 14,3 %); отмечены неопределимые о статочные площадки (7,1 %). Признаки подправки площадок прямой редукцией фиксируются на 28,6 % отщепов. Глубина талонов варьирует в основном в пределах 3-4 мм. Ударные бугорки имеются у 71,4 % отщепов.

3 0 5 cм

Рис. 5. Нуклеус торцового принципа расщепления ( 1 ); продольный скол подправки латерали ( 2 ); пластины ( 3 ); скол переоформления фронта ( 4 ).

Линейные размеры пластин варьируют по длине (17–42 мм) и ширине (12–24 мм). Среди них целых только 11 экз. (см. рис. 5, 3 ). Дорсальные поверхности на большинстве изделий несут следы продольной огранки, на единичных экземплярах – встречной и конвергентной. Естественная поверхность сохранилась у трех пластин. Талоны преимущественно гладкие (68,8 %), в равных долях представлены двугранные и неопределимые (по 12,5 %); естественная остаточная ударная площадка зафиксирована на одной пластине. Признаки подправки площадки исключительно прямой редукцией отмечены на 68,8 % пластин. Глубина талонов 2–4 мм. Ударные бугорки выявлены на половине пластин.

Линейные размеры пластинок 13–15 × 8 мм. Среди них целых только две. Дорсальные поверхности несут следы продольной огранки. Талоны целых и сохранивших проксимальную часть изделий гладкие, линейные и неопределимые (по 28,6 %); одна пластинка имеет точечную остаточную ударную площадку. Признаки подправки приемом прямой редукции отмечены на трех пластинках. Глубина талонов 1–3 мм. Ударные

бугорки зафиксированы на 5 экз. В коллекции имеется одна микропластина. Ее размеры 10 × 5 мм, дорсальная поверхность с элементами продольной огранки, талон линейный, без признаков подправки и ударного бугорка.

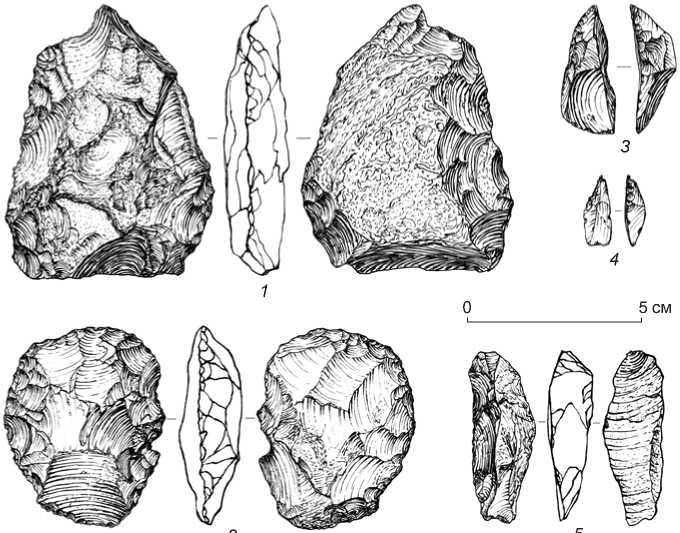

Орудийная коллекция состоит из 27 экз. Заготовками для орудий служили отщепы (16 экз.), пластины (5 экз.), пластинки (5 экз.) и технический скол. Доля целых орудий составляет 18,5 %. В коллекции серийно представлены резцы (4 экз.). Все они угловые продольные ординарные (рис. 6, 1 ). Два выполнены на дистальной части пластин, еще два – на фрагментах отщепов. Головки трех резцов однофасеточные, одного – двухфасеточные. Резцовые сколы длиной до 8 мм. Одна из пластин помимо резцового скола несет следы утилизации на продольном крае. Орудия с выделенным рабочим концом (6 экз.) по морфологии и исполнению аморфны (рис. 6, 4 ). «Шип»/«носик» выделен мелкой ретушью (2 экз.), дорсальной подтеской (2 экз.), выемками (2 экз.). В этой группе можно отметить продольно-краевой скол с оформленной подтеской проксимальной частью и редуцированным ударным бугорком (рис. 7, 5 ). К формальным орудиям следует отнести фрагменты сколов с участками сильной захватывающей крутой ретуши (3 экз.) (рис. 7, 3 , 4 ; рис. 6, 5 ), пластину с дорсальной ретушью в проксимальной части (1 экз.) (см. рис. 6, 3 ), пластину с ретушью на продольном крае и противолежащим естественным обушком, сколы с оформленными ретушью выемками шириной до 6 мм (2 экз.). Коллекция включает десять сколов с ретушью утилизации: пластинки (2 экз.), пластины (4 экз.) и отщепы (4 экз.). Пластины и пластинки максимальной длиной 32 и 16 мм соответственно представлены целыми и фрагментированными изделиями (см. рис. 6, 2 ); следы корразии на них варьируют от легкого блеска до заглаженно-сти ретуши.

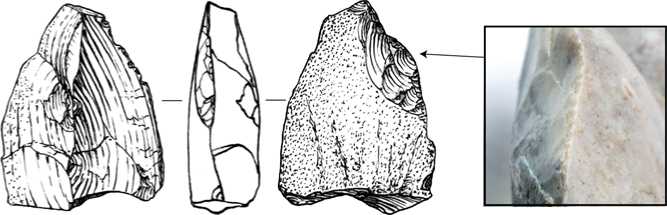

В коллекциях 1968 и 1971 гг. имеются по два коррадированных бифаса с негативами более поздних снятий (см. рис. 7, 1 , 2 ). Они зафиксированы

5 cм

Рис. 6. Резцы ( 1 ); фрагменты ретушированных пластин ( 2 ); пластина с дорсальной ретушью в проксимальной части ( 3 ); пластина с «шипом» ( 4 ); скол с крутой ретушью ( 5 ).

Рис. 7. Бифасы (пунктиром отмечены некоррадированные негативы) ( 1 , 2 ); сколы с крутой ретушью ( 3 , 4 ); продольно-краевой скол с подтеской ( 5 ).

в вышележащих горизонтах IV и V, но интерпретируются авторами раскопок как манупор-ты из горизонта VI [Лежнен-ко, 1991].

Почти половину находок из горизонта VI составляют недиагностируемые отходы производства. Среди примечательных черт материала этой группы можно отметить наличие вогнутых/выпуклых негативов неясного (антропогенного?) генезиса на противолежащих фасах; некоторые артефакты переработаны про- цессами корразии до состояния почти полной окатан-ности; один из обломков на разных участках поверхности имеет разную по степени корразию.

В рамках настоящего исследования не рассматри- вался не входящий в круг «макаровских» индустрий кварцитовый компонент из горизонта VI [Генералов, Слагода, 2001]. Эти находки являются результатом про стейшего раскалывания (расслоения ?) мелких и средних галек в одной поперечной либо продольной плоскости. Размеры галечек (2,5–3,5 × 5,5 см) и то, что они наряду с многочисленными продуктами кливажа фиксировались только в ходе работ 1997 г., вызывают сомнение в их антропогенном происхождении [Там же, с. 95].

Обсуждение

Материалы Соснового Бора рассматривались в нескольких публикациях, посвященных как стоянке в целом, так и ее палеолитическим горизонтам. В обобщающих работах 1982 г., подводящих итог шестилетнему циклу исследования, отмечались малочисленность коллекции горизонта VI ( n = 162), наличие в ней единичного краевого скола, грубоприз-матиче ского нуклеуса, ретушированной пластины, призматической микропластинки [Лежненко, Медведев, Михнюк, 1982]. Культурная атрибуция находок из нижнего слоя, а также техника расщепления ввиду недостаточности данных не уточнялись, однако материалы предлагалось датировать началом верхнего палеолита; также впервые было выдвинуто предпо-

ложение о связи коллекции Соснового Бора с индустрией Макарово IV.

В 1983 г. в докторской диссертации Г.И. Медведева материалы горизонта VI стоянки Сосновый Бор наряду с индустриями стоянок Гора Игетей I и Макарово IV уже бесспорно отнесены к «макаровскому» пласту на основании стратиграфических и петрографических данных, проявлений корразии и техник расщепления, в частности «специфического микрорасщепления… применения в производстве призматических заготовок» [1983, с. 328]. Численно сть коллекции (n = 176), указанная в этой работе, по сравнению с публикацией 1982 г., была увеличена за счет пластин с ретушью, галечных отбойников, технических сколов. Время корразии определено возрастом 60– 40 тыс. л.н. [Там же, с. 327].

В 1991 г. вышла в свет работа, посвященная оче- редному итогу исследования палеолитических горизонтов Соснового Бора. В ней коллекция, численность которой уменьшилась (n = 52), была разбита на три разновозрастные группы в зависимости от степени проявления корразии [Лежненко, 1991]. Отмечалось использование радиального и параллельного принципов расщепления, долечной и ломтиковой техник скалывания; краевой скол, указанный в публикации 1982 г., интерпретирован как произведенный «с би-фаса, являющего ся скорее всего заготовкой клиновидного нуклеуса» [Там же, с. 34]. В номенклатуру находок добавлены коррадированные изделия из вы-жележащих горизонтов – два бифаса и обломок микроскребка. На основе анализа техники расщепления и степеней корразии в работе сделан вывод о том, что

«горизонт VI – вместилище компонентов асинхронных археологических культур» [Там же, с. 34].

В 2001 г. была опубликована статья, в которой состав коллекции ( n = 436) был значительно расширен за счет находок, полученных в результате работ 1997 г. [Генералов, Слагода, 2001]. Были выявлены кремневые разноразмерные пластины с параллельной и субпараллельной огранкой (104 экз.), в т.ч. ре-берчатые; бифасы (4 экз.), в т.ч. с резцовым сколом; угловой резец на микропластине, крупные отщепы с дорсальной ретушью – «скребки ?» (4 экз.), расколотые кварцитовые гальки (183 экз.) и кварцитовые сколы [Там же]. По сравнению с данными, приведенными в предыдущей публикации, кратно возросло количество пластин, были выявлены резцы, поставлен вопрос о наличии скребков. Авторы, развивая идею И.Л. Лежненко, выделили технологическую линию получения мелких и микропластин на основе расщепления бифасов, выступающих как преформы клиновидных нуклеусов. В качестве свидетельств использования терминально-краевого расщепления указаны коррадированные бифасы и «реберчатая пластина» – краевой скол, который фигурировал в более ранних публикациях. Характерным приемом камнеобработки названо снятие ударного бугорка. Высказано предположение о том, что крупные сколы – это результат расщепления галечных нуклеусов-чопперов и/или крупных нуклеусов радиального принципа расщепления, и в подтверждение этого приведен один отщеп с негативами радиальных сколов на дорсальном фасе [Там же, с. 99].

Проведенная нами ревизия позволила выявить в кремневой части коллекции нуклевидные изделия – свидетельства применения плоскостного, объемного и, возможно, торцового расщепления, направленного на получение мелкопластинчатых снятий – шириной 7–9 и 12–14 мм. Подтверждено наличие призматических пластин, однако экземпляры с параллельными контурами и выдержанные в сечении единичны. Предположение А.Г. Генералова об использовании бифасов как преформ для торцового расщепления не находит подтверждения в материалах комплекса: среди технических сколов не обнаружено инициальных ладьевидных и вторичных лыжевидных, достоверно свидетельствующих о такой стратегии. Дистальная часть реберчатого скола, на которую ранее указывали как на доказательство расщепления бифасов и/или клиновидных нуклеусов, отражает применение приема формирования вытянутой заготовки путем поперечных уни- или бифасиальных снятий.

В результате нашей ревизии были выявлены серия резцов, ретушированные пластины, в т.ч. с естественным обушком; орудия с оформленным подтеской или ретушью рабочим кончиком, сколы с ретушью утилизации. Не подтвердилось предположение о наличии в индустрии микроскребков и скребков на отщепах. Что касается коррадированных бифасов, то их можно отнести к нижнему комплексу, однако не исключено, что эти артефакты происходят из подъемных материалов, собранных в другом месте. В целом, ярких культурных маркеров в индустрии не выявлено, однако в число дополнительных характеристик можно включить мелкоразмерность орудийного инвентаря.

Степени корразии поверхностей, которые учитывались И.Л. Лежненко в качестве дифференцирующих хронометрических признаков, в результате ревизии также пересмотрены. Материалы комплекса демонстрируют различные по степени выраженности блеск, сглаженность ребер и эрозию поверхности, причем эти переменные слабо связаны между собой, что подтверждается низкими коффициентами корреляции ( r = 0,71; r = 0,72; r = 0,67)*. Более того, в коллекции зафиксированы 11 артефактов без следов корразии, на которых указан шифр горизонта VI.

При поиске аналогий следует учитывать мнения исследователей стоянки Со сновый Бор о близо сти индустрий данного объекта и стоянки Макарово IV. Одним из объединяющих признаков являются особенности культуросодержащего слоя, представленного на обеих стоянках песком с обильными включениями гальки, гравия и дресвы [Аксенов, 2009; Воробьева, 1991]. Наличие корразии на артефактах с ближает объекты по условиями постдепозиции. Несмотря на то, что индустрии базируются на разном по характеру сырье (коллекция Соснового Бора – на плитчатых и кластических конкрециях, а Макарово IV – на галечном материале), объединяющий (суб)параллельный протопризматический принцип расщепления кремня прослеживается в морфологическом сходстве нуклеусов и составе конечных продуктов [Аксенов, 2009; Рыбин, Хаценович, 2020]. В коллекции Макарово IV исследователи отмечают малочисленность реберчатых форм, однако это отличие может быть связано как раз с сырьевой спецификой [Рыбин, Хаценович, 2020, с. 298]. На уровне орудийных морфотипов контраст очевиден. В коллекции Соснового Бора нет чопперов и чоппингов, характерных концевых скребков, модифицированных ретушью остроконечников, но представлены бифасы, которых нет в коллекции Макарово IV. Аналоги присутствуют лишь в группе резцов и орудий с шипом, однако первые составляют на Макарово IV только 3 % от общего количества орудий [Там же, c. 296, табл. 20].

Сравнение индустрии горизонта VI Соснового Бора с другими комплексами Байкальской Сибири и сопредельных территорий позволяет отне сти ее к средней поре верхнего палеолита (СВП). Основанием выступают в первую очередь размер и «нерегулярная» форма пластин. Аналогами индустрии Соснового Бора в Енисейском регионе могут рассматриваться представленные на стоянках Шленка, Афанасьева Гора, Ачинская, Тарачиха, Новоселова-13 (горизонт 3) мелкопластинчатые индустрии, датируемые ок. 20 тыс. л.н. [Лисицын, 2000; Харевич, 2019]. В Забайкалье это индустрии стоянок Куналей (горизонт 3), Мастеров Ключ (культуросодержащий слой 4), Усть-Менза-6 (культуросодержащий слой 4) [Константинов, 1994; Мещерин, 2014; Викулова, 2023]. Некоторое сходство с индустрией горизонта VI Соснового Бора можно найти в коллекциях, представляющих «переход» от пластинчатых к отщеповым технологиям, горизонтов 4a и 4b стоянки Толбор-4 в Монголии [Рыбин и др., 2022].

Следует отметить, что большинство перечисленных мелкопластинчатых индустрий Забайкалья и Енисея содержат кареноидные формы, что сближает их с материалами опорного объекта СВП Сибири – Маль-тинской палеолитической стоянки. Коррадирован-ные изделия мальтинского облика с местонахождения Стойло [Кузнецов, Молчанов, Когай, 2023] и индустрия нижнего горизонта Соснового Бора, по мнению указанных авторов, вместе с материалами Мальты составляют единый культурный комплекс. Недавно проводившиеся исследования «классической» индустрии Мальты выявили свидетельства культурной однородности коррадированного и некоррадированного компонентов [Кузнецов, Молчанов, 2024].

Основным препятствием для отнесения Соснового Бора к СВП является хроностратиграфическая интерпретация культуросодержащей дресвяно-галечной про слойки как сформировавшейся в муруктинское время [Воробьева, 1991; Генералов, Слагода, 2001]. Однако если основываться на мнении С.М. Цейтлина [1979], то вполне возможен и раннесартанский возраст данной пачки. В этом случае пескоструйная обработка материала могла производиться в криоарид-ный максимум последнего ледниковья (Sr12) в период ~21–18 тыс. некал. л.н. [Воробьева, 2010]. Таким образом, изготовление изделий и их последующая «эолизация», могли относиться к одному климатостратиграфическому интервалу. Это не согласуется с традиционными представлениями о корразии в археологии Байкальской Сибири [Медведев, 2001], однако, как показали эксперименты, для формирования эоловых следов не обязательны экстремальные ветра и длительные промежутки времени [Knight, 2008].

Заключение

С момента открытия стоянки Сосновый Бор определения возраста и культурной принадлежности находок из палеолитических горизонтов неоднократно подвергались переоценке. Хронологические определения для находок из горизонта VI в связи с отнесением их к «макаровскому пласту» корректировались в сторону удревнения. Пересмотр был необходим ввиду сложной стратиграфической ситуации, ограниченности применения абсолютных методов датирования и отсутствия в слое органики. Проведенный нами анализ кремневого компонента в коллекции горизонта VI поставил под сомнение ряд ранее выдвинутых предположений о стратегии литорасщепления и позволил расширить номенклатуру орудий.

Результаты ревизии указывают на использование призматического и плоскостного пластинчатого расщепления. Орудийный набор включает угловые резцы, орудия с «шипом»/«носиком», пластины и от-щепы с ретушью и выемками, бифасы. По мнению авторов, типологическая близость коллекций Макарово IV и Соснового Бора не фиксируется, следовательно, не оправдано отнесение материалов из Соснового Бора к «макаровскому пласту». Предлагается связывать индустрию с раннесартанским временем и относить ее к средней поре верхнего палеолита, что не соответствует представлениям о докаргинском/ домуруктинском возрасте пласта [Медведев, 2001]. В перспективе исследования, с точки зрения авторов, должны быть нацелены на более тщательный сравнительный анализ эолово-коррадированных ансамблей Ангаро-Бельского геоархеологического района.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00381 «Изучение палеолитических ансамблей коррадированных артефактов “макаровского пласта” долины р. Белой (Байкальская Сибирь): происхождение, хронометрия, техноморфология».