Макро-ножи в ашеле Кавказа

Автор: Любин В.П., Беляева Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В прошлом столетия два Поздние сайтов ашельских из Tsona и Кудары 1 (Центральный Кавказ) первые дали большие инструменты с боковым передним краем противоположным к поддержке одной и ручке, выполненной с крутой ретушью. Они были определены как «цальди» (грузинский крестьянский нож). Позже частично похожие вспомогательные инструменты были найдены на ранне-средних ачелийских объектах Кавказа, в основном в Северной Армении. Все эти части из натуральных плит можно определить как макроножи, подразделяемые на три типа: 1) удлиненный макро-нож с ручкой - «tsaldi»; 2) удлиненный макро-нож без рукоятки - «шпага»; 3) обработанный макро-нож с выдающейся арочной режущей кромкой - «топорный макро-нож». Изготовление макро-ножей в кавказском ахеулианском языке - это региональная традиция, стимулируемая местным слякоподобным сырьем.

Кавказ, ашель, макро-ножи, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328664

IDR: 14328664

Текст научной статьи Макро-ножи в ашеле Кавказа

Проводя морфолого-типологический анализ ашельских индустрий, мы сталкиваемся с тем, что для них характерны слабая стандартизация и значительная степень вариабельности орудийных форм, отражающая прежде всего адаптацию к той или иной сырьевой базе. Такая вариабельность ашельского инвентаря не позволяет в полной мере описать его в рамках универсальной всеобъемлющей классификации, требуя построения локальных исследовательских типологий. С другой стороны, необходимость сравнительного анализа разных ашельских индустрий требует наличия общего типологического «языка». Представляется, что для разрешения этой дилеммы необходим двоякий подход. При анализе конкретных ашельских индустрий следует, на наш взгляд, сочетать использование общепринятой классификационной системы с созданием более дробных или дополнительных подразделений, отражающих специфику данного материала (Любин, Беляева, 2004а. С. 20). Разумеется, предлагаемые типологические новшества должны быть детально обоснованы и соотнесены с ранее разработанными понятиями. Данная статья посвящена обсуждению классификационного статуса одной из специфических орудийных групп, выделяющихся в ашеле Кавказа.

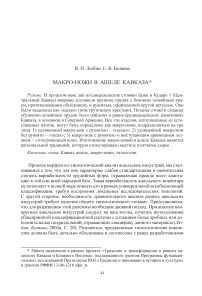

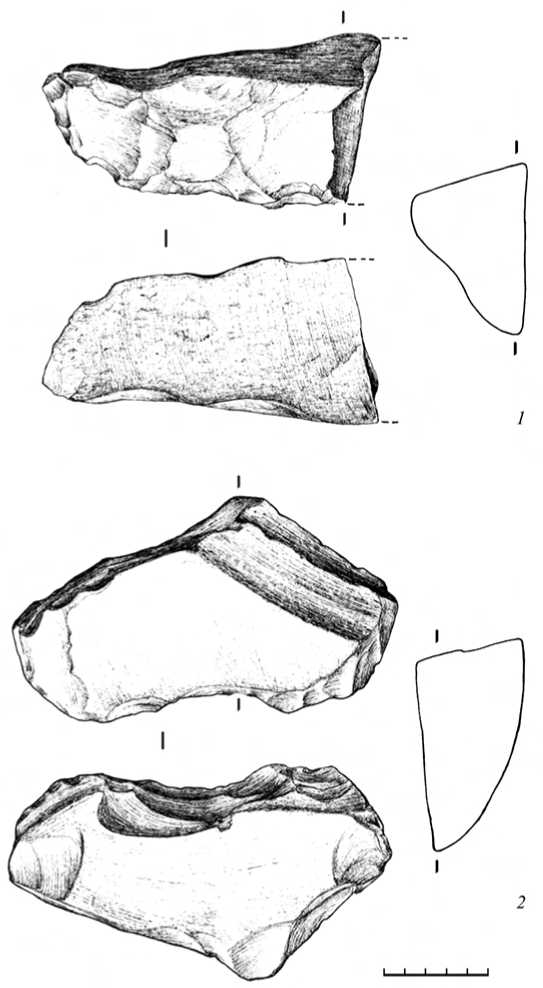

В 60-е гг. прошлого века в позднеашельской пещерной стоянке Цона были найдены два крупных орудия неизвестного ранее типа, изготовленные из удлиненных сланцевых плиток. Один из продольных краев этих макро-орудий притуплен крутой ретушью, которая придает ему вид обушка. Более половины противоположного края оформлено приостряющей ретушью как лезвие, которое на дистальной конце стыкуется с обушком. Таким образом, большая часть корпуса этих изделий напоминает клинок ножа. Меньшая часть корпуса была заужена и оформлена крутыми сколами как рукоять для захвата (рис. 1, 1 ). Эти орудия были определены вначале как «ручной топор цонского типа» ( Каланда-дзе , 1965. С. 34), а позднее получили наименование «цалди» ввиду их сходства с одноименным крупным ножом, используемым грузинскими крестьянами для различных сельских работ ( Каландадзе , 1969. С. 21). Затем подобное обушково-лезвийное макро-орудие было обнаружено в позднеашельских слоях расположенной неподалеку пещерной стоянки Кударо 1 ( Любин, Беляева , 2004а. С. 131. Рис. 81, 1 ). Оно было сделано также из сланцевой плитки, по длинным краям которой оформлены лезвие и обушок, однако отличается от цонских образцов плохо выраженной рукояточной частью, которая, видимо, была обломана в древности (рис. 1, 2 ). Все три орудия, отнесенные к одному типу под названием «цалди», имеют близкие размеры: длина в диапазоне 18,6–24,3 см, ширина – 5,8–8,1 см, толщина – 1,5–2,0 см. По своим габаритам цалди относятся к макро-орудиям. При этом они обладают очень тонким сечением, которое достигнуто благодаря соответствующей сланцеватости исходной породы. При анализе кударского ашельского инвентаря в качестве не аналогичной, но отчасти близкой к цалди формы было выделено еще одно орудие. Оно изготовлено из удлиненного двояко-плоского песчаникового валуна, один из продольных краев которого приострен крупным сколом и наложенной на него односторонней ретушью, а другой оставлен необработанным. Плоские сколы на другой стороне орудия придают приострение одному из его концов. Общая схема рабочих и аккомодационных элементов этого орудия соответствует таковой у цалди – противопоставление расположенных по продольным краям лезвия и обушка. Однако выделенная рукоять в данном случае отсутствует, а корпус является несколько менее удлиненным и намного более массивным (16,5 × 8,9 × 4,0 см). Последнее можно объяснять использованием породы, которая не образует столь тонких отдельностей, как сланец ( Любин, Беляева , 2004а. С. 174. Рис. 109, 3 ; Любин , 2007. С. 102. Рис. 3). В монографии, посвященной ашельской индустрии Кударо 1, отмечалось, что, в отличие от ряда орудийных форм, характеризующих ашель Кавказа в целом, цалди является специфическим типом именно кударско-цон-ской группы индустрий. Было высказано мнение, что это связано с локальной традицией и обусловлено прежде всего влиянием местного сланцевого сырья ( Любин, Беляева , 2004а. С. 265).

Время показало, что эти выводы нуждаются в определенном пересмотре, поскольку открытие новых ашельских памятников как на Северном, так и на Южном Кавказе принесло еще несколько изделий, которые в той или иной степени морфологически близки к кударско-цонским цалди. Необходимость

Рис. 1. Макро-ножи типа цалди

1 – позднеашельская стоянка Цона (Центральный Кавказ); 2 – позднеашельская стоянка Кударо 1 (Центральный Кавказ); 3 – раннеашельская стоянка Кинжал (Северный Кавказ)

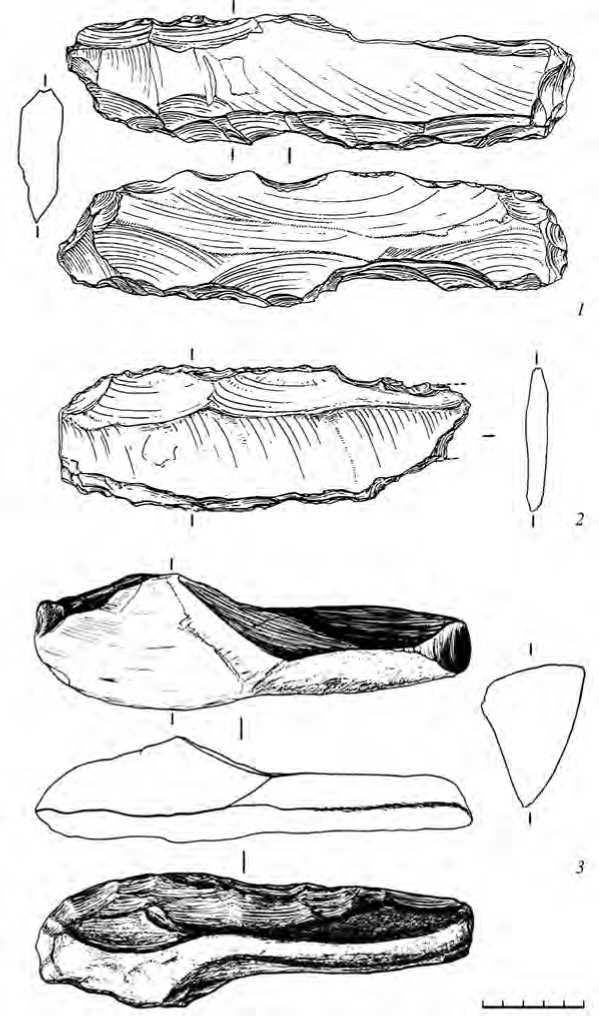

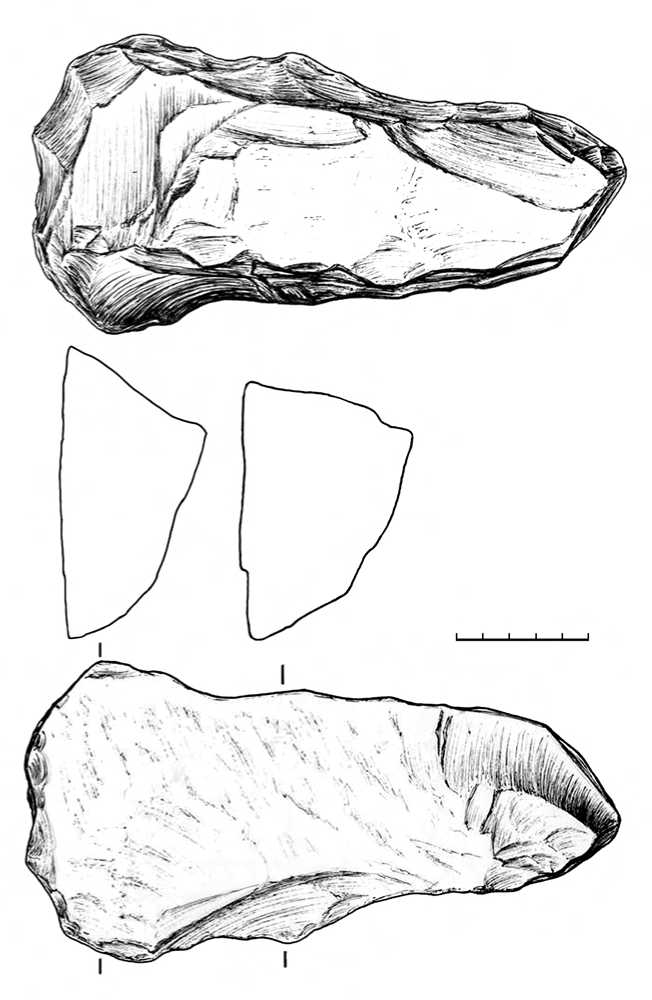

сравнительного анализа и осмысления этих находок отразилась в специальной статье ( Любин , 2007), в которой была еще раз подчеркнута главная отличительная черта макро-орудий типа цалди, а именно противопоставление продольного лезвийного края и обушкового. Там же впервые было четко высказано мнение о факультативности такого признака, как выделенная рукоять. Из всех описанных в этой работе изделий наиболее близким к сланцевым кударско-цонским цалди по общей конфигурации и наличию как клинка, так и рукояти является орудие, найденное на раннеашельской стоянке Кинжал (Северный Кавказ, Пя-тигорье) (рис. 1, 3 ). Отличается оно главным образом меньшими габаритами и большей массивностью (15,4 х 4,7 х 3,7 см). Это орудие, как и все прочие изделия Кинжала, изготовлено из плитчатых отдельностей местного метаморфизованного известняка, или роговика, качества которого существенно повлияли на облик индустрии этого памятника ( Любин, Беляева , 2004б. С. 108). Более примитивный облик имеют пять обушково-лезвийных орудий, найденных на ашельских местонахождениях Даштадем 1, 5 и Благодарное 1 на севере Армении (Лорийское плато, предгорья Джавахетского хребта). Все они сделаны путем грубой оббивки очень массивных плитчатых отдельностей местного вулканического сырья (гиалодацит). Среди них преобладают формы с выделенной рукоятью (рис. 2, 2 ), но есть и образцы без нее (рис. 2, 1 ). Длина орудий колеблется от 23 до 34 см, ширина – 7,5–13,6, толщина – 4,9–6,2 см. Архаичность лорийских орудий по сравнению с описанными образцами цалди из Цоны и Кударо позволила предполагать их ранне-среднеашельский возраст. Цалди из Кинжала и памятников Лорийского плато можно рассматривать, очевидно, как более раннюю стадию развития данного типа. В данной статье также подчеркивалась явная связь цалди с ашельскими комплексами, базирующимися на плитчатом сырье, а также характерность этого типа для ашеля Кавказа в целом ( Любин , 2007. С. 104–107). В то же время отмечалось, что находка архаичного варианта цалди, изготовленного из плитчатой отдельности кремня, на среднеплейстоценовой стоянке Мешхед III в Южном Йемене ( Амирханов , 1991. С. 151. Рис. 63, 1 ; 2006. С. 127–128. Рис. 73, 1 ) указывает на присутствие аналогичных орудий и за пределами кавказского региона. Не исключено, что они могли быть просто не выделены в других индустриях из-за невнимания ко всем формам, которые не укладываются в рамки традиционного набора ашельских типов.

Последние годы принесли новые находки орудий подобного рода. На севере Армении (Лорийское плато, предгорья Джавахетского хребта) были открыты памятники со стратифицированными раннеашельскими индустриями (Карахач и Мурадово), в своеобразном, сформировавшемся на вулканическом плитчатом сырье орудийном наборе которых ( Любин, Беляева , 2010; 2011; Беляева, Любин , 2012; 2013) было выявлено шесть изделий, морфологически напоминающих цалди. Еще одно изделие этой группы было найдено на местонахождении Даш-тадем 1. Таким образом, общее количество находок таких ашельских орудий на Кавказе составило более полутора десятков, причем наблюдаемая внутри этой группы вариабельность дает основания несколько усложнить и детализировать их классификацию. Этот вопрос мы обсудим после краткой характеристики новых находок.

Рис. 2. Макро-ножи из ашельских памятников Северной Армении (Лорийское плато)

1 – безрукояточный макро-нож (тесак), местонахождение Даштадем 1; 2 – цалди, местонахождение Даштадем 5

Стоянка Карахач доставила лишь два изделия с интересующими нас морфологическими чертами. Однако этот памятник заслуживает особого внимания, поскольку он имеет ключевое значение для исследований формирования ашеля не только в Армении, но и во всей Евразии ( Любин, Беляева , 2011; Беляева, Любин , 2013). Многослойная ашельская стоянка Карахач, как и другие памятники Лорийского плато, была открыта в результате работ Армяно-российской экспедиции ( Асланян и др. , 2007. С. 151). В этом карьере, расположенном в юго-западном подножье Джавахетского хребта, вскрыта толща агломератов и залегающие под ней вулканические пеплы, которые добывались для строительных нужд. Осмотр стен карьера показал, что в пепловом слое мощностью 4-5 м присутствуют ашельские изделия из андезита и андезито-дацита. Последующая шурфовка выявила под пеплами пачку пролювиально-делювиальных отложений, вскрытых на глубину до 5 м (литологичекие слои 1-10), где также содержится ашель-ская каменная индустрия. Она базируется преимущественно на более прочном риодацитовом сырье (С. Н. Бубнов, личное сообщение), отдельности которого часто имеют плитчатый характер. Лицо этой индустрии, в составе которой были встречены цалди, определяют чопперы и пики в сочетании с грубыми ручными рубилами, что позволило определить ее как ранний ашель ( Любин, Беляева , 2011. С. 16). Это заключение подтверждается раннеплейстоценовым возрастом как пролювиально-делювиальной пачки, так и вышележащих отложений, которые относятся к эпохе обратной полярности Матуяма (древнее 0,78 млн л. н.). Палеомагнитные данные ( Трифонов и др. , 2014) показывают, что пачка слоев с риодацитовой раннеашельской индустрией формировалась непосредственно до и в течение эпизода прямой полярности Олдувай (около 1,95–1,77 млн л. н.), а перекрывающие пеплы, а также агломераты - в последующую фазу эпохи Ма-туяма. Для небольшого пеплового прослоя (слой 7) в низах вскрытой пролювиально-делювиальной толщи получена уран-свинцовая дата 1,947 ± 0,045 млн л. н., а для подошвы пепла, перекрывающего эту пачку, - 1,804± 0,030 млн л. н. ( Presnyakov et al. , 2012). Речь, следовательно, идет о древнейшей на сегодня ран-неашельской индустрии в рамках всей Евразии и о самых ранних образцах орудий, соотносимых нами с цалди.

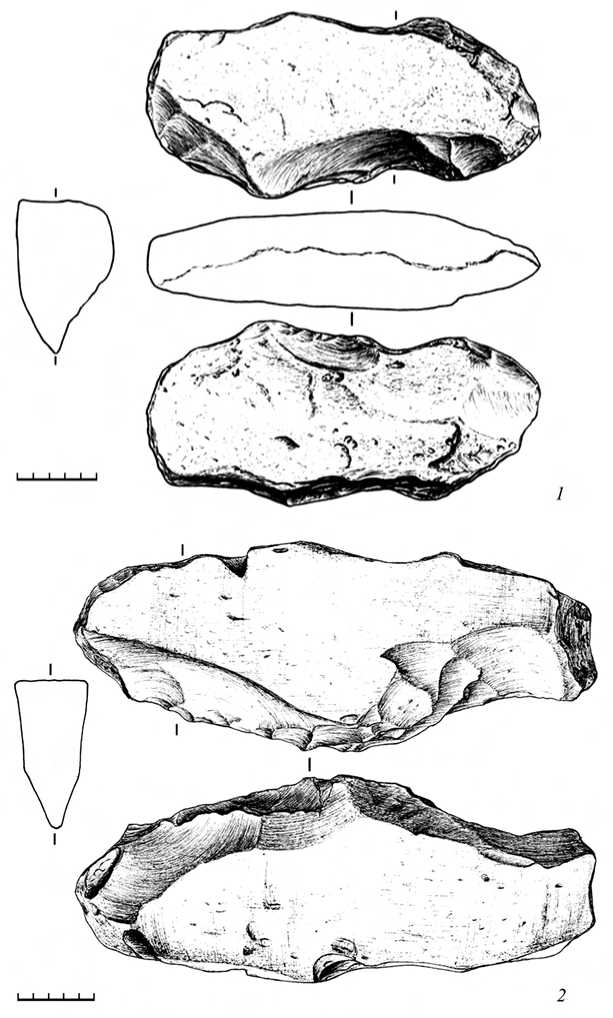

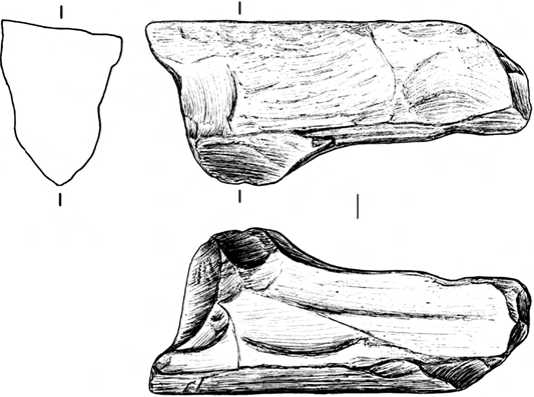

Первое орудие из слоя 3 Карахача (20,5 х 9,5 х 6,9 см) имеет мощный обушок вдоль одного продольного края и хорошо выровненное односторонней обработкой слабовыпуклое лезвие на другом краю. Специально выделенной рукояти у этого орудия нет (рис. 3, 2 ). Второе орудие из слоя 4, напротив, имеет такую рукоять. Вдоль одного продольного края этого небольшого орудия (14,3 х 6,1 х 5,1 см) тянется массивный обушок, представляющий собой естественный торец плитчатого обломка. Лежащее на противоположном крае дуговидное лезвие занимает верхнюю широкую половину орудия, а в нижней половине орудие заужено крутыми сколами, формирующими рукоять шириной около 3,5 см. Обе стороны этого орудия отделаны плоскими сколами, которые снимались как со стороны лезвия, так и со стороны обушка (рис. 3, 1 ). Следует подчеркнуть, что по своим пропорциям и очертаниям лезвийный участок этого орудия отличается от ранее рассмотренных цалди, поскольку имеет вид не удлиненного клинка, а скорее небольшого топорика. Более всего это орудие напоминает современные топоровидные ножи, или секачи, используемые для нарубания мяса и других продуктов.

Рис. 3. Макро-ножи из раннеашельской стоянки Карахач в Северной Армении (Лорийское плато)

1 – топоровидный макро-нож (секач), слой 3; 2 – безрукояточный макро-нож (тесак), слой 4

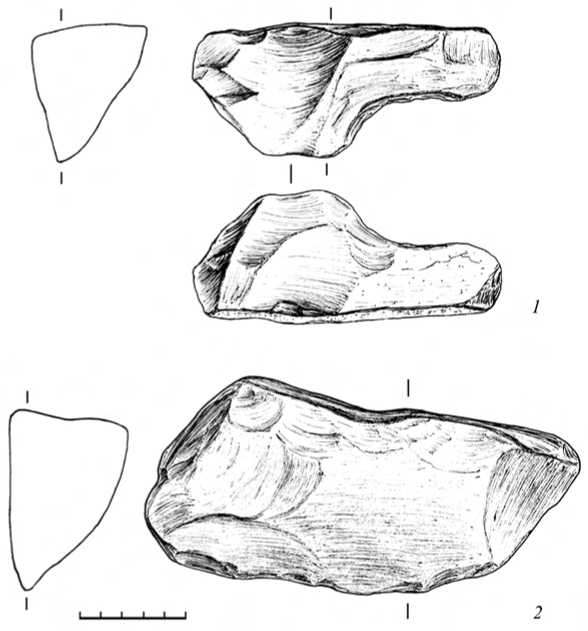

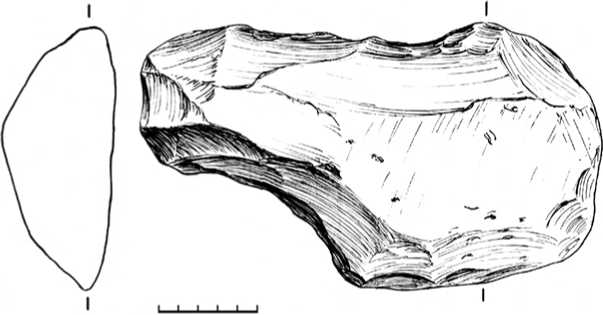

На стоянке Мурадово найдено четыре крупных орудия с противопоставлением лезвия и обушка. Эта многослойная ашельская стоянка расположена в 3,5 км восточнее карьера Карахач, в долине небольшого ручья, стекающего с Джава-хетского хребта. Раскоп глубиной около 7 м вскрыл здесь толщу делювиальнопролювиальных отложений, подразделяемых на 9 литологических слоев. Слои 1 и 2 содержат переотложенный позднеашельский материал, слой 3 (погребенная почва) – индустрию среднеашельского облика, а слои 4–9 – раннеашельскую индустрию, которая базировалась преимущественно на риодацитовом плитчатом сырье и очень схожа с индустрией из пролювиально-делювиальной пачки Карахача (Беляева, Любин, 2013. С. 40–45). Рассматриваемые нами четыре орудия происходят из слоев 5, 7 и 8. Оба орудия из слоя 5 имеют массивные обушки толщиной около 5 см, но отличаются по очертаниям в плане. Первое орудие представлено крупным фрагментом (15,5 х 8,3 х 5,6 см). Один край его представляет собой слабовыпуклое лезвие, которое в дистальной части по широкой дуге сходится с прямым и отвесным обушком на другом краю (рис. 4, 1). Лезвие оформлено широкими плоскими снятиями, почти полностью захватывающими одну из сторон орудия. По рабочей кромке тянется мелкая ретушь, которая может отражать как подправку лезвия, так и макроследы утилизации. Поскольку нижняя часть орудия обломана, судить о наличии выделенной рукояти нельзя. Второе орудие (18,0 х 10,0 х 5,0 см), изготовленное на толстой плитке, имеет коленчатый в плане массивный обушок и противолежащее ему слегка вогнутое лезвие, по дуге соединяющееся с обушком (рис. 4, 2). Слоистый характер сырья отразился в ступенчатом характере грубой краевой двусторонней ретуши, при-остряющей лезвие этого орудия. Это изделие выделяется на фоне всех прочих обушково-лезвийных орудий необычной формой обушка.

Орудие из слоя 7 Мурадово включено в рассматриваемую группу с очень большой долей условности, и вопрос о его атрибуции пока не вполне ясен. С одной стороны, это крупное орудие (21,6 х 10,6 х 6,1 см), оформленное на массивной плитке, имеет зауженную рукояточную часть, оформленную крутой оббивкой, и явное противопоставление обушкового и лезвийного краев в средней части корпуса. В то же время характер полукрутой оббивки обоих краев в наиболее широкой дистальной части этого орудия не позволяет однозначно трактовать их как дальнейшее продолжение обушка и лезвия (рис. 5). В этой части орудия рабочими являются, возможно, оба его края. Данное орудие также отличается симметрией относительно длинной оси, что совершенно нехарактерно для всех прочих описываемых здесь обушково-лезвийных форм. Наконец, еще одно примечательное орудие найдено в слое 8 этого памятника (рис. 6, 1 ). Оно поражает большим сходством с орудием из слоя 4 Карахача (рис. 3, 1 ), которое мы соотнесли выше с топоровидным ножом, или секачом. Подобно карахачскому образцу, данное орудие из Мурадово характеризуется массивным прямым обушком, зауженной рукоятью и выступающим дуговидным лезвием. Оно имеет близкие размеры (15,1 х 8,3 х 5,7 см) и также оформлено сплошной двусторонней оббивкой, идущей как со стороны лезвия, так и со стороны обушка. Обнаружение двух орудий одного типа в раннеашельских индустриях Карахача и Мурадово является дополнительным аргументом их родства, что прослеживается и по другим орудийным формам.

Рассмотрим теперь новую находку обушково-лезвийного макро-орудия на местонахождении Даштадем 1. Оно изготовлено из плитчатой отдельности, но из той разновидности дацита, которая, судя по колонке Мурадово, становится основным сырьем только со среднего ашеля. Это крупное орудие (23,1 х 13,1 х 5,7 см) с резко выступающим лезвием и массивной рукоятью, хорошо выделенной крутой оббивкой (рис. 6, 2 ), напоминает описанные выше секачи из слоя 4 Карахача и слоя 8 Мурадово. Орудие из Даштадем 1 отличается от них более крупными размерами и иным характером поперечного сечения. Если карахачский и мура-довский секачи демонстрируют максимальную толщину на обушковом крае, то у данного образца она находится в средней части. Можно осторожно предположить, что в данном случае мы имеем дело с проявлениями ранне- и среднеашель-ской стадий развития определенного орудийного типа.

Проанализированный материал позволяет более подробно поговорить о типологическом статусе обушково-лезвийных макро-орудий. Ранее мы соотносили все подобные формы, выявляемые в ашельских индустриях Кавказа, с кударско-цонскими макро-ножами, именуемыми цалди. Соответственно, совокупность

Рис. 4. Макро-ножи из раннеашельской стоянки Мурадово в Северной Армении (Лорийское плато)

1 – крупный фрагмент макро-ножа, слой 5; 2 – атипичный безрукояточный макро-нож, слой 5

Рис. 5. Атипичный макро-нож из раннеашельской стоянки Мурадово (слой 7) в Северной Армении (Лорийское плато)

Рис. 6. Топоровидные макро-ножи (секачи) из ашельских памятников Северной Армении (Лорийское плато)

1 – раннеашельская стоянка Мурадово, слой 8; 2 – местонахождение Даштадем 1

таких орудий рассматривалась как особый тип под названием «цалди» ( Любин , 2007). Однако сегодня с увеличением находок обушково-лезвийных орудий в ашеле Кавказа становится все более очевидным, что вариабельность этих форм слишком широка для помещения их в рамки одного типа. Кроме того, чтобы выразить сущность этих орудий на общепринятом типологическом языке, необходимо увязать их с существующими классификационными схемами. Основной для ашеля обычно считается классификационная система, разработанная Дж. Д. Кларком и М. Клейндинст на материалах ряда памятников Восточной Африки ( Clark, Kleidienst , 1974). С определенными коррективами она использовалась затем для описания других африканских и ближневосточных индустрий.

На наш взгляд, разработанный в этой системе понятийный аппарат можно применять также и при анализе кавказского ашеля ( Любин, Беляева , 2004а. С. 20). В этой системе все орудия подразделяются на три субкатегории. Первая из них объединяет Large cutting tools (крупные рубяще-режущие орудия размером более 10 см), в состав которых входят ручные рубила, кливеры, ножи и листовидные изделия. Две другие субкатегории включают Heavy duty tools (макро-орудия иного рода, как то: нуклевидные орудия, пики, чопперы, нуклевидные скребки и др.) и Light duty tools (разнообразные мелкие (< 10 см) орудия, т. е. скребла, скребки, остроконечники, резцы и др.) ( Clark, Kleidienst , 1974).

Рассматриваемые нами орудия из ашельских памятников Кавказа отличаются крупными размерами, и их главной чертой является противопоставление лезвийного и обушкового краев. Соответственно, эта орудийная группа должна соотноситься с субкатегорией Large cutting tools, а внутри этой субкатегории соответствует, очевидно, классу ножей. Класс под таким названием объединяет орудия, один продольный край которых является обушком (натуральным или притупленным ретушью), а второй – рабочим лезвием, оформляемым обработкой разного рода ( Kleidienst , 1962. Р. 89). Дж. Д. Кларк и М. Клейндинст помещали в этот класс как массивные рубящие, так и относительно небольшие орудия, соответствующие бифасиальным обушковым скреблам. В свое время это побудило одного из нас высказать критические замечания по поводу эклектичности данного типологического подразделения ( Любин, Геде , 2000. С. 27). Однако понятие «нож» все же представляется достаточно удобным, чтобы обозначить всю совокупность встреченных в ашеле Кавказа орудий с противопоставлением лезвийного и обушкового краев. Чтобы подчеркнуть крупные размеры этих орудий и отсутствие среди них изделий, сопоставимых с обушковыми скреблами, можно предложить для этого класса орудий наименование «макро-ножи».

Внутри этой группы на сегодня намечаются несколько разновидностей, или типов. Первая из них включает удлиненные орудия, большая часть корпуса которых имеет вид клинка с противопоставлением лезвийного и обушкового краев, а один из концов заужен крутыми сколами, образующими рукоять. Таковы макро-ножи позднеашельских индустрий из центральнокавказских стоянок Цона и Кударо 1, вошедшие в литературу как цалди (рис. 1, 1, 2 ), а также более массивные, архаичные (ранний-средний ашель), но в целом аналогичные формы из северокавказской стоянки Кинжал (рис. 1, 3 ) и из местонахождений Лорийского плато на севере Армении – Благодарное 1 и Даштадем 5 (рис. 2, 2 ). Этот тип удлиненных макро-ножей с выделенной рукоятью мы считаем логичным продолжать называть «цалди».

Обушково-лезвийные орудия, которые сходны с цалди по удлиненности пропорций, но не имеют специально выделенных рукояточных частей, следует, видимо, относить к другому типу. Такие орудия встречены в позднеашельской индустрии центральнокавказской стоянки Кударо 1 (Любин, Беляева, 2004а. С. 174. Рис. 109, 3; Любин, 2007. С. 102. Рис. 3) и в раннем-среднеашельских памятниках Северной Армении (Лорийское плато) – на стоянке Карахач (рис. 3, 2) и на местонахождении Даштадем 1 (рис. 2, 1). Этот второй тип макро-ножей без выделенной рукояти предлагается обозначить термином «тесак». Еще один (третий) тип макро-ножей представлен образцами, происходящими только из памятников Лорийского плато в Северной Армении. Это обушково-лезвийные орудия более укороченных пропорций с резко выступающими дуговидными лезвиями и рукоятью, занимающей не менее половины длины. Мы предлагаем для них название «топоровидные макро-ножи (секачи)». Такие секачи найдены в раннеашельских слоях Карахача (рис. 3, 1) и Мурадово (рис. 6, 1), а также на местонахождении Даштадем 1 (рис. 6, 2). Обушково-лезвийные орудия с иными характеристиками представлены единичными образцами (рис. 4, 2; 5), и их более точная атрибуция станет возможной только после обнаружения других аналогичных изделий.

Выделение описанной нами типологической группы макро-ножей в ашеле Кавказа важно не только для описания и учета соответствующих орудий. Их присутствие в разновременных и пространственно удаленных памятниках Кавказа, как уже отмечалось, показывает, что они является значимой и очень характерной особенностью ашеля данного региона. Образец цалди из Йемена ( Амирханов , 1991. С. 151. Рис. 63, 1 ; 2006. С. 127–128. Рис. 73, 1 ) допускает вероятность обнаружения подобных форм и в других областях ашельского ойкумены, однако за последние более чем два десятка лет о новых находках такого рода за пределами Кавказа пока ничего не известно. На Кавказе, напротив, количество подобных находок постепенно растет. Это дает повод поговорить о том, чем можно объяснить возникновение и длительное бытование группы макро-ножей в ашельских индустриях Кавказа.

Начнем с того, что морфологические особенности описанных нами ашель-ских макро-ножей тесно связаны с использованием определенных заготовок, которые должны быть большеразмерными (15–20 см и более), удлиненными и прямоосными. В редких случаях этим требованиям могли отвечать наиболее крупные отщепы, но наиболее подходящими заготовками являлись, как правило, большие плитчатые отдельности ( Любин , 2007. С. 106). Подобная форма естественных обломков породы характерна для сланцев, а также для лавовых пород, обладающих упорядоченным плоско-параллельными или линейно-параллельными текстурами ( Рыка, Малишевская , 1989. С. 482–488. Рис. 511), что приводит к расслоению породы на крупные плитчатые отдельности. Именно такие текстуры отличают, в частности, значительную часть лавовых пород, которые были доступны ашельскому человеку на севере Армении. Наряду с габаритами и формой исходного сырья при изготовлении макро-ножей, используемых, очевидно, как рубяще-режущие орудия, необходимым условием была также достаточная прочность используемой породы. С учетом всех этих требований, совсем неудивительно, что среди рассмотренных макро-ножей нет изделий из хрупких пород типа обсидиана, а также из кремня, который редко встречается в виде достаточно крупных отдельностей. Все ранне- и средне-ашельские образцы макро-ножей, происходящие из памятников Лорийского плато в Северной Армении, как было отмечено, изготовлены из местного лавового плитчатого сырья – риодацита и других разновидностей дацита. Вполне допустимо, что само возникновение орудий такого рода в раннем ашеле этой области Кавказа было обусловлено местным сырьем, среди плитчатых обломков которого попадаются плоские и удлиненные формы, являющие собой почти готовые «клинки».

Подчеркивая, что макро-ножи являются компонентом ашельских индустрий на плитчатом сырье (дацит, сланец, роговик), обратим теперь внимание на хронологический диапазон отдельных типов этой орудийной группы. Собственно цалди обнаружены на раннеашельской стоянке Кинжал на Северном Кавказе, в среднеашельских, судя по всему, материалах местонахождений Северной Армении и в позднеашельских пещерных стоянках Цона и Кударо 1 (Центральный Кавказ). Клинковидные орудия без рукояти («тесаки») встречены в раннеашель-ских и среднеашельских индустриях Северной Армении, а также в позднеа-шельской индустрии Кударо 1. Топоровидные макро-ножи (секачи) выявлены в раннеашельских индустриях североармянских памятников Карахач и Мурадово, а также среди изделий среднеашельского облика, найденных на соседствующем местонахождении Даштадем 1. Таким образом, эти типы макро-ножей возникают в раннем ашеле и продолжают существовать в средне- и позднеа-шельское время. Это говорит о глубинной местной традиции, связующей разные этапы кавказского ашеля и возникшей, видимо, благодаря общей подоснове. Наряду с некоторыми другими региональными особенностями, прослеживаемыми от раннеашельских индустрий до позднеашельских, данная традиция изготовления макро-ножей может свидетельствовать о преимущественно автохтонном развитии кавказского ашеля. Новые находки различных типов макро-ножей, как можно надеяться, позволят тщательнее изучить развитие этих специфических форм в связи с культурно-хронологической динамикой ашеля Кавказа в целом.

Список литературы Макро-ножи в ашеле Кавказа

- Амирханов Х.А., 1991. Палеолит юга Аравии. М: Наука. 344 с.

- Амирханов Х.А., 2006. Каменный век Южной Аравии. М: Наука. 693 с.

- Асланян С.А., Беляева Е.В., Колпаков Е.М, Любин В.П., Саркисян Г.М., Суворов А.В., 2007. Работы армяно-российской археологической экспедиции в 2003-2006 гг//Записки ИИМК РАН. № 2. С. 142-154.

- Беляева Е.В., Любин В.П., 2012. Первые данные о ранних этапах ашеля на Кавказе//КСИА. Вып. 227. С. 28-37.

- Беляева Е.В., Любин В.П., 2013. Ашельские памятники Северной Армении//Фундаментальные проблемы.. С. 37-52.

- Каландадзе А.Н., 1965. Цонская пещера и ее культура//Пещеры Грузии. Тбилиси. С. 28-37.

- Каландадзе А.Н., 1969. Цонская пещера и ее культура//Actes du IVe Congr. Intern. de Speleologie en Yougoslavie (12-16.IX.1965). Ljubljana. P. 339-353.

- Любин В.П., 2007. Цалди -новый тип ашельских орудий//Проблемы археологии каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер). М.: Дом еврейской книги. С. 100-108.

- Любин В.П., Беляева Е.В., 2004а. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I (Центральный Кавказ). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с. (Труды ИИМК РАН; Т. 13.)

- Любин В.П., Беляева Е.В., 2004б. Открытие следов нижнего палеолита на островных горах Пятигорья (Ставропольский край)//Проблемы первобытной археологии Евразии: К 75-летию А.А. Формозова: Сб. ст./Ред., сост. В.И. Гуляев, С.В. Кузьминых. М.: ИА РАН. С. 104-111.

- Любин В.П., Беляева Е.В., 2010. Новые данные о раннем палеолите Армении//Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб.: Петербургское востоковедение. С. 107-126. (Труды ИИМК РАН; Т 35.)

- Любин В.П., Беляева Е.В., 2011. Раннеашельский памятник Карахач в Северной Армении//Археологические вести. № 17 (2010-2011). С. 13-19.

- Любин В.П., Геде Ф.Й., 2000. Палеолит Республики Кот д’Ивуар (Западная Африка). СПб.: Петербургское востоковедение. 158 с. (Труды ИИМК РАН; Т 3.)

- Рыка В., Малишевская А., 1989. Петрографический словарь. М.: Недра. 189 с.

- Трифонов В.Г., Любин В.П., Беляева Е.В., Трихунков Я.И., Симакова А.Н., Тесаков А.С., Веселовский Р.В., Пресняков С.Л., Бачманов Д.М., Иванова Т.П., Ожерельев Д.В., 2014. Геодинамические и палеогеографические условия расселения древнейшего человека в Евразии (Аравийско-Кавказский регион)//Тектоника складчатых поясов Евразии: сходство, различие, характерные черты новейшего горообразования, региональные обобщения: Материалы 46-го Тектонического совещания. Т 2. М.: ГЕОС, 2014. С. 240-246.

- Clark J.D., Kleindienst M., 1974. The Stone Age Cultural Sequence: Terminology, Typology and Raw Material//Kalambo Falls Prehistoric Site/Ed. J.D. Clark. London; Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 2. P. 71-106.

- Kleindienst M., 1962. Components of the East African Acheulian assemblages: an analytic approach//Actes du IV Congres Panafricain de Prehistoire et de l’Etude du Quaternaire. Vol. 3. Tervuren: Musee Royal de L’Afrique Central. P. 86-105.

- Presnyakov S.L., Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Rodionov N.V, Antonov A.V., Saltykova A.K., Berezhnaya N.G., Sergeev S.A., 2012. Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by SHRIMP-II U-Pb dating оf zircons from volcanic ashes//Gondwana Research. № 21. P. 925-938.