Макрокомпонентный состав подземных вод Колтогорско-Толькинской шовной зоны и сопредельных территорий

Автор: Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Ицкович М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219975

IDR: 140219975

Текст статьи Макрокомпонентный состав подземных вод Колтогорско-Толькинской шовной зоны и сопредельных территорий

Западно-Сибирский филиал института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Тюмень, Россия

Вопросы генезиса химического состава подземных вод мезозойско-кайнозойских отложений Западной Сибири, несмотря на длительный период их исследования, во многом остаются открытыми и требующими дальнейшего анализа. Одним из таких вопросов является влияние тектонических процессов, которые с различной степенью интенсивностью и мощностью сопровождают историю бассейна на протяжении всего периода его развития. Однако неоднозначность их влияния на содержание водорастворенных компонентов определяет то, что геодинамические факторы, даже очень крупные по своим масштабам, определяющие особенности современного строения осадочного чехла и кристаллического фундамента, далеко не всегда явно и повсеместно проявляются в особенностях химического состава подземных вод.

Характерным примером является воздействие Уренгойско-Колтогорского грабен-рифта, которое связывают с региональными различиями гидрогеологического режима недр по разные стороны его границ [1, 2, 4, 5, 7 и др.]. Вместе с тем, как показали недавние исследования на более крупномасштабном уровне - для юрско-меловых отложений Колтогорского и Толькин-ского мегапрогибов и прилегающих районов воздействие такого мощного тектонического фактора не находит прямого отражения в современных гидрогео-химических условиях [3, 6]. Этими исследованиями выявлено, что в различиях средних значений показателей содержания водорастворенных компонентов и общей минерализации подземных вод (с осреднением в пределах отдельных тектонических структур первого порядка) нет явно выраженных закономерностей.

Для выявления причин формирования современных гидрогеохимических условий, очевидно, необходимо привлекать более детальные методы исследова- ний и рассматривать более широкий спектр воздействующих на водоносные системы геологических процессов. В первую очередь представляется необходимым построение и анализ карт, характеризующих закономерности изменения химического состава подземных вод глубоких горизонтов на рассматриваемой территории.

Для выполнения такого анализа в данной работе в качестве объекта исследований рассматривается центральная часть Западно-Сибирского бассейна, включающая районы, сопредельные Колтогорско - Толь-кинской шовной зоны в границах обширной прямоугольной области, протягивающейся почти на 700 км с юга на север, более чем на 400 км с запада на восток. На юго-западе эта область включает в себя весь Кай-мысовский свод, а на северо-востоке практически весь (за исключением небольшой северной части) Ларьеганский мегапрогиб. Область полностью включает в себя также хорошо изученные в геологическом и гидрогеологическом отношении территории Нижневартовского свода и Александровского мегавала.

При построении карт, наряду с использованием данных гидрогеохимического опробования в пределах рассматриваемой области, в качестве дополнительной информации, учтены обобщающие результаты картирования химического состава подземных вод водоносных комплексов всего Западно-Сибирского бассейна [7]. Это, с одной стороны, позволило достаточно детально отслеживать пространственные закономерности гидрогеохимических условий в области исследований, а с другой, выполнять их надежное согласование с закономерностями регионального уровня.

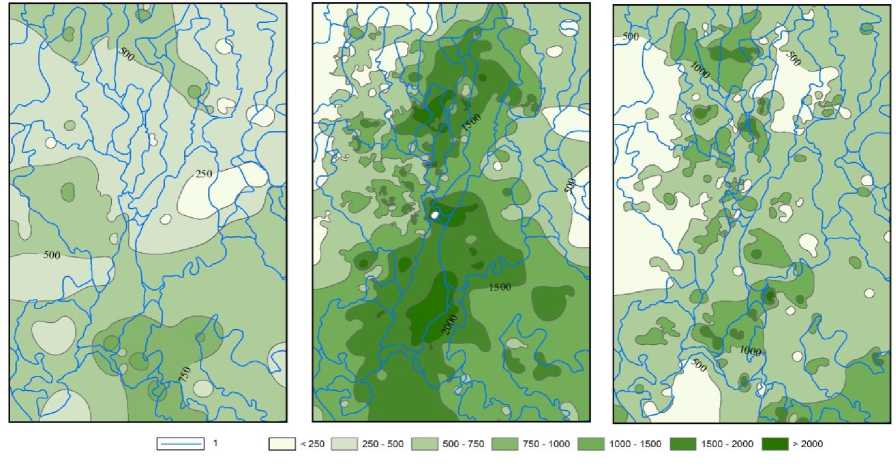

Результаты картирования общей минерализации подземных вод и содержания в них основных макрокомпонентов (ионов кальция и гидрокарбоната) приведены на рис. 1–3. На представленных картах отражает- ся сложная структура гидрогеохимического режима осадочных отложений рассматриваемой области Западно-Сибирского бассейна, с отсутствием явных общих черт в закономерностях изменения общей солености вод и содержания отдельных компонентов, таких как общность зон повышенных (пониженных) значений или сходство в направленности изменения картируемых показателей.

Область максимальной минерализации (более 20 г/л) вод апт-альб-сеноманского комплекса имеет относительно небольшие размеры и приурочена к средней части Нижневартовского свода (рис. 1а). Более регионально выдержана зона с минерализацией свыше 15 г/л, которая протягивается вдоль западного борта Таг-ринского мегавала и северной части Колтогорского мегапрогиба и затем дополняется широким выступом в направлении Средневасюганского и далее Пудинско-го мегавалов. Зона с минерализацией от 10 до 15 г/л протягивается относительно узкой полосой вдоль Толькинского мегапрогиба и сопредельных структурных элементов. И затем в северной части Колтогор-ского мегапрогиба резко расширяется в восточном и юго-восточном направлениях. Воды с пониженной менее (10 г/л) минерализацией располагаются восточнее Толькинского мегапрогиба.

Большая часть вод неокомских отложений рассматриваемой в данной работе части бассейна имеет минерализацию более 15 г/л, а зоны с соленостью менее 10 г/л фрагментарны и расположены в узкой полосе на северо-востоке. Воды с минерализацией больше 20 г/л занимает обширную территорию и имеет сложную форму, но с достаточно явной выдержанностью в субмеридиональном направлении от Средневасюган-ского мегавала на юге до Вэнгапурского мегавала на севере (рис. 1б).

а) б) в)

Рис. 1. Минерализация подземных вод, г/л 1 (а - апт-сеноманских, б - неокомских, в - юрских отложений, 1 - грани-

цы структур первого порядка).

1 Далее на рис. 3-4 буквенными индексами также обозначены карты для апт-альб-сеноманских (а), неокомских (б) и юрских (в) отложений; цифрами - границы структур первого порядка (1).

В пределах юрского водоносного комплекса выделяются две достаточно выдержанные по простиранию области повышенных (более 30 г/л) значений минерализации (рис. 1в). Одна расположена в северной части рассматриваемой территории и включает в себя часть Ноябрьского выступа, практически полностью Вэнгапурский мегавал и северную окраину Тагринско-го мегавала. Вторая крупная зона охватывает северовосточную часть Каймысовского свода, южную половину Колтогорского мегапрогиба, прослеживается вдоль южных границ Александровского мегавала и протягивается в юго-восточном направлении, захватывая Пудинский и Парабельский мегавалы.

Повышенные более 30 г/л значения минерализации наблюдаются и на отдельных локальных участках между отмеченными выше зонами. Эти участки расположены к западу от Толькинского и северной части Колтогорского мегапрогибов, вдоль восточных границ Нижневартовского свода, на части Варъеганского и Тагринского мегавалов. В западном направлении от этих районов соленость подземных вод резко уменьшается и значения минерализация менее 20 г/л в западной части Нижневартовского и восточной части Сургутского сводов становятся преобладающими.

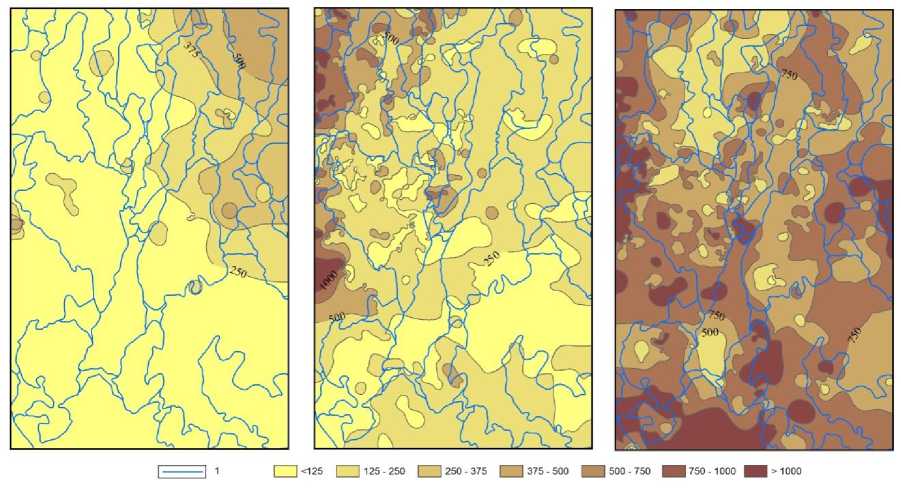

Карты содержания в подземных водах ионов кальция и гидрокарбоната - основной пары макрокомпонентов гидрохимического состава после ионов натрия и хлора, представлены на рис. 2 и 3. Содержание кальция приведено с шагом изолиний 250 мг/л в водах апт-альб-сеноманского комплекса и 500 мг/л в неокомском и юрском комплексах, а содержание гидрокарбоната с шагами 125 мг/л и 250 мг/л, соответственно.

Максимальное содержание кальция в водах апт-альб-сеноманского комплекса (более 750 мг/л) отмечается в зоне, захватывающей южную часть Колтогор-ского мегапрогиба, большую часть Средневасюганско-го мегавала и далее протягивающейся в направлениях

Пудинского мегавала и северной части Парабельского мегавала. Воды с содержанием кальция более 500 мг/л преобладают в юго-восточной части рассматриваемой территории. Обширные языки внедрения вод с повышенным более 500 мг/л содержанием кальция отмечаются на Нижневартовском своде, а также в зоне от Суторминской мегаседловины и южной части Етыпур-ского мегавала до юго-западной части Бахиловского мегавала.

В неокомском комплексе область повышенного (более 1500 мг/л) содержания кальция протягивается широкой полосой, включающей Нюрольскую мегавпадину, Колтогорский мегапрогиб и значительные территории сопредельных положительных структурных элементов. С небольшим разрывом в зоне южной части Толькинского мегапрогиба эта область прослеживается и далее на север. В северо-западном направлении от этой области содержание кальция в подземных водах имеет тенденцию к резкому снижению до 500 мг/л и менее в северо-восточной части Сургутского свода.

В содержании кальция в подземных водах юрского комплекса наблюдается значительная пространственная неоднородность. Определенной региональной выдержанностью характеризуются область с пониженным (менее 500 мг/л) значением этого параметра, которая прослеживается от восточной части Юганской мегавпадины до Северо-Вартовской мегатеррасы.

Повышенные (более 125 мг/л) содержания гидрокарбоната в подземных водах апт-альб-сеноманского комплекса, помимо отдельных фрагментарных участков, прослеживаются в северо-восточной части рассматриваемой территории. В неокомских отложениях области с высокими (более 750 мг/л) сосредоточенны в северо-восточной части Сургутского свода и центральной части Юганской мегавпадины. Большая часть вод неокомского комплекса содержит гидрокарбонат в количестве от 250 до 500 мг/л.

а)

б)

в)

Рис. 2. Содержание кальция в подземных водах, мг/л.

а)

б)

Рис. 3 . Содержание гидрокарбоната в подземных водах, мг/л.

в)

Подземные воды юрского комплекса в целом более обогащены гидрокарбонатом, но явных трендовых пространственных закономерностей в изменении этого показателя не наблюдается.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что в содержании основных параметров ионносолевого и микрокомпонентного состава подземных вод рассматриваемой области отсутствуют ярко выраженные общие пространственные закономерности. В частности, между различными водоносными комплексами не прослеживается общность в расположении зон с повышенными (пониженными) значениями, как по содержанию отдельных компонентов, так и по общей минерализации подземных вод. Нет согласованности в изменении компонентного состава подземных вод в пределах отдельных водоносных комплексов – карты по каждому из показателей существенно отличаются. При этом характерны существенные различия не только в деталях субрегионального уровня, но и в трендовых закономерностях изменения гидрогеохимических параметров.

При анализе карт гидрогеохимических параметров обращает на себя внимание отсутствие явной взаимосвязи макрокомпонентного состава водорастворенного комплекса с расположением границ Колтогорско-Толькинской шовной зоны, являющейся результатом мощных процессов рифтогенеза.

В сеноманских отложениях фактически только для минерализации подземных вод наблюдается пространственная согласованность изолиний с границами бортов Толькинского мегапрогиба и лишь частично, северной части Колтогорского мегапрогиба. Но прослеживаемые области с содержанием кальция больше и меньше 500 мг/л в этих водах фактически рассекают шовную зону пополам. А в отношении гидрокарбоната практически вся шовная зона характеризуется содержанием менее 125 мг/л и, по этому показателю, идентична большей части рассматриваемой территории.

В минерализации подземных вод неокомских отложений к западу от Толькинского мегапрогиба прослеживается тенденция к росту, а по отношению к Колтогорскому мегапрогибу отмечается противоположная направленность увеличения минерализации в восточном направлении. Аналогичные закономерности наблюдаются также и по содержанию кальция. По содержанию гидрокарбоната воды неокомского комплекса Колтогорско-Толькинской зоны большей частью близки к средним (от 250 до 500 мг/л) значениям этого показателя по всей рассматриваемой территории и лишь южная часть Колтогорского мегапрогиба входит в зону пониженного менее 250 мг/л содержания гидрокарбоната.

В юрском водоносном комплексе наблюдается меньшая (по сравнению с водами вышележащих комплексов) пространственная выдержанность зон с близкими значениями содержания отдельных параметров и более широкие пределы вариации самих гидрогеохи-мических показателей. Это усиливает характерную картину отсутствия явных признаков проявления Кол-тогорско-Толькинской шовной зоны в химическом составе подземных вод.

Таким образом, анализ карт, характеризующих закономерности изменения химического состава подземных вод на рассматриваемой территории свидетельствует о том, что палеотектонические условия, несмотря на их важную роль в определении основных особенностей строения Западно-Сибирского бассейна, в целом не контролирует современное состояние гид-рогеохимического режима глубоких горизонтов в пределах рассмотренной центральной части ЗападноСибирского бассейна.

Список литературы Макрокомпонентный состав подземных вод Колтогорско-Толькинской шовной зоны и сопредельных территорий

- Геология нефти и газа Западной Сибири/А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, В.С. Сурков, А.А. Трофимук, Ю.Г. Эрвье. -М.: Недра, 1975. -680 с.

- Конторович А.Э., Зимин Ю.Г. Об условиях формирования химического состава подземных вод Западно-Сибирской низменности. Тр. СНИИГГиМС, вып. 78. -Новосибирск, 1968. -С. 83-95.

- Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Ицкович М.В. Химический состав подземных вод Колтогорско-Толькинской зоны и сопредельных тектонических элементов//Известия ВУЗов. Нефть и газ. -2016. -№ 1-5. -С. 25-33.

- Матусевич В.М., Бакуев О.В. Геодинамика водонапорных систем Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна//Советская геология. -1986. -№ 2. -С. 117-122.

- Матусевич В.М., Рыльков А.В., Ушатинский И.Н. Геофлюидальные системы и проблемы нефтегазоносности Западно-Сибирского мегабассейна. -ТюмГНГУ, Тюмень, 2005. -225 с.

- Плавник А.Г., Ицкович М.В. Анализ гидрогеохимических условий Колтогорско-Толькинской зоны и прилегающих районов//Академический журнал Западной Сибири. -2016. -Том 12, № 1 (62). -С. 17-20.

- Ставицкий Б.П., Курчиков А.Р., Конторович А.Э., Плавник А.Г. Гидрохимическая зональность юрских и меловых отложений Западно-Сибирского бассейна//Геология и геофизика. -2004. -№ 45 (7). -С. 826-832.