Малъявр – первое рудопроявление золота в архейских конгломератах Кольского региона

Автор: Калинин А. А., Кудряшов Н. М., Савченко Е. Э.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности геологического строения и минералого-геохимические характеристики нового для Кольского региона типа проявления минерализации золота. Рудопроявление Малъявр расположено на юго-западном фланге Урагубского зеленокаменного пояса, в пределах толщи биотитовых гнейсов – метаморфизованных осадочных пород, представленных чередованием слоев полимиктовых конгломератов, гравелитов и песчаников. Золотосодержащая сульфидная минерализация связана с метасоматитами, образующими серию линзовидных тел, размещение которых контролируется сдвиговой зоной северо-северо-восточного простирания. Тела метасоматитов зональные: центральная часть сложена кварц-гранатовой породой, занимающей 50–80 % объема линзы, промежуточная зона имеет биотит-гранатовый состав, внешняя зона – геденбергит-амфиболовая, но она иногда бывает редуцирована. В составе породы при развитии метасоматитов возрастает содержание железа, снижается содержание алюминия, кремния и щелочных металлов – натрия и калия, кальций перераспределяется во внешние зоны метасоматических образований, наиболее инертно ведет себя магний. По сравнению с малоизмененными биотитовыми гнейсами в метасоматитах снижается концентрация Rb, Cs, Sr, Ba, Zr, Nb, легких редкоземельных элементов, U, Pb, возрастает содержание Cu, Zn, Mn, As, Ag, Te, W, Bi, т. е. элементов-спутников золота. Сульфидная минерализация с золотом характерна для всех зон метасоматической колонки. В составе минерализации преобладают пирротин, ильменит и арсенопирит, второстепенные и редкие минералы – халькопирит, пентландит, магнетит, точилинит, самородное золото, поздние пирит и марказит. Развитие метасоматитов и минерализации в них происходило при высокой температуре (> 600 °С), более поздние процессы – около 400 °С. Предполагается, что золото-арсенопиритовая минерализация формировалась за счет мышьяка и золота, мобилизованных из вмещающих биотитовых гнейсов при региональном метаморфизме или при внедрении пегматитов.

Урагубский зеленокаменный пояс, конгломераты, метасоматоз, золото, арсенопирит, Uragubsky greenstone belt, conglomerate, alteration, gold, arsenopyrite

Короткий адрес: https://sciup.org/142236764

IDR: 142236764 | УДК: 553.411+553.22+552.2 (470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2023-26-1-5-17

Текст статьи Малъявр – первое рудопроявление золота в архейских конгломератах Кольского региона

*Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Kalinin, A. A. et al. 2023. Mal'javr – the first gold prospect in the Archean conglomerates, the Kola region. Vestnik of MSTU, 26(1), pp. 5–17. (In Russ.) DOI:

Конгломераты докембрия являются одним из основных источников золота на Земле: половина всего добытого из недр золота была извлечена из конгломератов бассейна Витватерсранд в Южной Африке ( Tucker et al., 2016 ). Месторождения золота в конгломератах известны и в других регионах мира, в частности, в Гане (Западная Африка) – Тарква ( Smith et al., 2016 ), Австралии – в кратоне Пилбара ( Munroe et al., 2018 ), Бразилии – Якобина ( Milesi et al., 2002 ), Индии – в кратоне Сингхбхум ( Chakravarti et al., 2017 ), Канаде – Пардо ( Ulrich et al., 2011; Long et al., 2011 ).

Общими для месторождений золота в конгломератах раннего докембрия являются следующие характеристики:

-

– золотоносными могут быть конгломераты как кварцевые, так и полимиктовые с галькой разного состава вплоть до гальки ультраосновных пород;

-

– в большинстве случаев золото связано с аллювиальными россыпями, вытянутыми по речным палеодолинам, но известны и морские переработанные россыпи;

-

– золото отмечается только в цементе конгломератов, гальки всегда безрудные;

-

– цемент может быть разным – глинистым, песчанистым, вплоть до грубообломочных песков;

-

– как правило, золото палеороссыпей переработано и переотложено в ходе более поздних гидротермально-метасоматических процессов.

На Фенноскандинавском щите месторождения золота в конгломератах не разрабатываются, но проявления этой генетической группы известны в Онежской и Лехтинской структурах палеопротерозойского возраста в Карелии, данные проявления связаны с переработанными россыпями в пределах веерных палеодельт1.

В северо-восточной части Фенноскандинавского щита минерализация золота, связанная с конгломератами, до последнего времени не была известна, и рудопроявление Малъявр является первым объектом этого рода в Кольском регионе.

Цель работы – изучение особенностей геологического строения и минералого-геохимических характеристик нового для Кольского региона типа проявления минерализации золота – рудопроявления Малъявр.

Методы исследований

Материал для исследований собран авторами во время проведения полевых работ в Урагубском поясе летом 2022 г. В ходе геологических маршрутов изучались геолого-структурные особенности участка рудопроявления золота Малъявр, геологические взаимоотношения рудоносных и вмещающих пород, отбирались штуфные и сколковые пробы, образцы, сколки на шлифы и аншлифы.

Химический анализ горных пород выполнен в химико-аналитической лаборатории Геологического института КНЦ РАН (ГИ КНЦ РАН) по методикам, разработанным в лаборатории и приведенным на сайте института. Содержание благородных металлов определялось также в химико-аналитической лаборатории Геологического института КНЦ РАН методом атомной абсорбции с предварительным концентрированием алкиланилином и сульфидами нефти. ICP-анализ пород на малые элементы выполнен в ЦКП "Геоаналитик" Института геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург.

Минералогические и петрографические исследования проводились с помощью оптического микроскопа Axioplan, снабженного блоком видеорегистрации, в отраженном и проходящем поляризованном свете.

Исследования фазовой и внутрифазовой неоднородности минеральных индивидов, изучение химического состава минералов осуществлялось методами электронной микроскопии и электроннозондового микроанализа в лаборатории физических исследований пород руд и минералов в ГИ КНЦ РАН. Предварительная оценка состава минералов выполнялась с помощью энергодисперсионных приставок Röntec и Bruker X Flash-5010, установленных на сканирующем микроскопе LEO-1450 методом бесстандартного анализа при помощи программного обеспечения QUANTAX 200 (что позволяет уточнить перечень элементов для последующего микрозондового анализа). При этом также получались изображения анализируемого материала в обратно рассеянных электронах.

Микрозондовый анализ для определения содержания основных компонентов и элементов-примесей выполнялся на микроанализаторе MS-46 CAMECA для зерен размером более 20 мкм. Условия съемки: ускоряющее напряжение – 22 кВ; ток зонда 30–40 нА, диаметр пучка зонда от 2 до 10 мкм в зависимости от устойчивости материала к току зонда. Время измерения – 10 с для главных элементов, 20 с – для элементов-примесей. Результаты 4–5 измерений усреднялись.

Результаты исследований

Рудопроявление золота Малъявр было обнаружено в ходе работ ВСЕГЕИ по геологическому доизучению поверхности в масштабе 1 : 200000 в пределах листов R-36-XXVII, XXVIII (Мурманск), первая информация о нем опубликована в работе ( Вороняева и др., 2021 ).

Рудопроявление Малъявр расположено в Титовско-Поросозерской шовной зоне, трассирующей сочленение Мурманского и Кольского мегаблоков Фенноскандинавского щита, в Урагубском зеленокаменном поясе, который является северо-западным продолжением зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья.

Слагающие Урагубский пояс супракрустальные породы отнесены к титовской толще среднего лопия, которая по геологическому положению и возрасту пород сопоставляется с колмозерской серией пояса Колмозеро-Воронья, но отличается от последней преобладанием в ее составе метаосадочных пород – биотитовых гнейсов – при подчиненной роли метавулканитов от ультраосновного до кислого состава, доля которых постепенно увеличивается вверх по разрезу толщи. В составе титовской толщи присутствуют также горизонты железистых кварцитов. Возраст вулканитов титовской толщи получен по магматическим цирконам из глиноземистых гнейсов (метадацитов), он составляет 2 838 ± 23 млн лет (U-Pb, SHRIMP II) ( Мыскова и др., 2005 ).

В основании разреза вулканогенно-осадочных пород зеленокаменного пояса на тектонизированном контакте с гранито-гнейсами Кольского мегаблока залегают галечные конгломераты ( Богданова и др., 1965 ). Линзы аналогичных конгломератов отмечаются среди биотитовых гнейсов также и выше по разрезу. На таких участках породы сохранили элементы первичной слоистости – в разрезе чередуются песчаники, гравелиты, галечные конгломераты (рис. 1). Мощность отдельных слоев составляет десятки сантиметров. Обломочный материал песчаников, гравий в гравелитах и гальки в конгломератах имеют эллипсоидальную форму, представлены преимущественно материалом плагиогранитов (до диоритов), реже отмечаются кварцевые гальки. Гальки и гравий плагиогранитов сложены крупнозернистым олигоклазом № 11–20, частью серицитизированным (около 50 об.%), кварцем и биотитом (менее 5 %), отмечен также турмалин. Состав цемента конгломератов (кварц, плагиоклаз-лабрадор, биотит) аналогичен составу вмещающих и вышележащих биотитовых парагнейсов. Из акцессорных минералов были установлены апатит, циркон, эпидот, хлорит, турмалин, алланит. Породы иногда в значительной степени мусковитизированы.

Рис. 1. Первичная осадочная слоистость в толще биотитовых гнейсов в расчистке (слева) и в глыбах (справа) Fig. 1. Primary sedimentary bedding in biotite gneisses in clearing (left) and in blocks (right)

Вулканогенно-осадочные породы пояса метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации; возраст метаморфизма, установленный по цирконам метаморфического генезиса, составил 2786 ± 31 и 2774 ± 12 млн лет ( Мыскова и др., 2005 ).

Золоторудное проявление расположено на юго-западном фланге пояса на участке, где биотитовые гнейсы прорываются жилой турмалиновых пегматитов. Простирание биотитовых гнейсов (и пегматитовой жилы) субмеридиональное до 10° СВ, т. е. секущее по отношению к простиранию пояса в целом: супракрустаные породы образуют здесь открытую антиклинальную складку с шарниром, погружающимся на юго-запад.

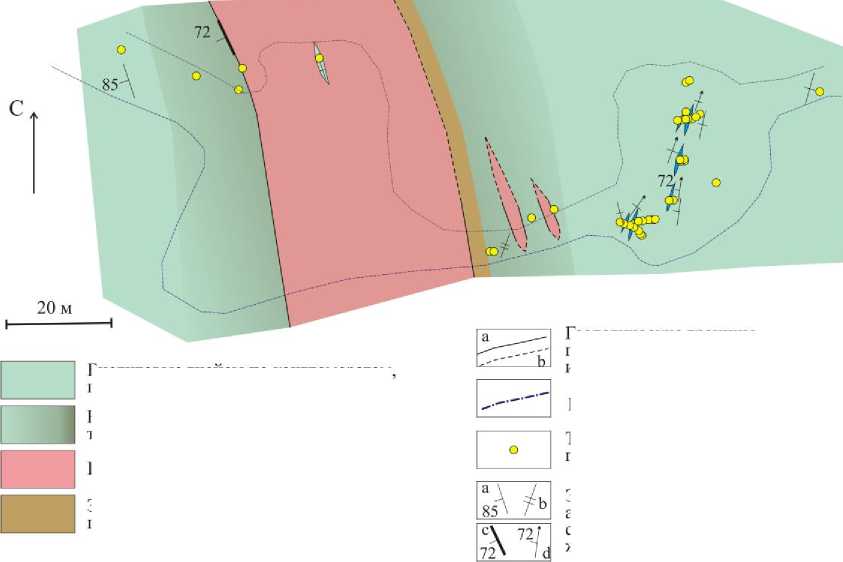

Пегматитовая жила субмеридионального простирания достигает примерно 40 м мощности. В составе пегматитов преобладают кварц и плагиоклаз (альбит-олигоклаз), турмалин (шерл), мусковит, кроме того, отмечены биотит, апатит, циркон. Западный контакт пегматитовой жилы с гнейсами – резкий линейный, согласный простиранию вмещающих пород, восточный – через зоны интенсивной мигматизации мощностью до 10 м и смятия гнейсов (рис. 2, 3). В зоне смятия гальки кварц-плагиоклазового состава деформированы вместе с цементом.

Контуры расчистки

Гранитные пегматиты

Зона интенсивной мигматизации гнейсов па контакте с пегматитами

Геологические границы прослеженные (а) и предолагаемые (Ь)

Точки опробования коренных пород

Элементы залегания: а - сланцеватость, b - полосчатость, с - контакт пегматитовой жилы, d - линзы метасоматитов

Ьиотитовые гнейсы по конгломератам, гравелитам,песчаникам

Биотитовые гнейсы турмалинизированные

Рис. 2. Документация расчистки на г. Лисьей. Выполнена А. А. Калининым при участии студента МГТУ А. Ермолина

Fig. 2. Documentation of clearing on Lisya mountain. Made by A. A. Kalinin with the participation of A. Yermolin (MSTU student)

Линзы метасоматитов

Рис. 3. Смятые в складки биотитовые гнейсы-метаконгломераты (слева) и метагравелиты (справа) Fig. 3. Wrinkled biotite gneisses-metaconglomerates (left) and metagravels (right)

В пегматитах установлены ксенолиты вмещающих гнейсов, а в гнейсах присутствуют линзовидные тела пегматитов размером от десятков сантиметров до 20 м по длинной оси, секущие слоистость вмещающих пород (рис. 4). Вмещающие гнейсы турмалинизированы под воздействием пегматитов. Интенсивность турмалинизации и степень деформированности в гнейсах снижаются по мере удаления от пегматитовой жилы, сходя на нет через ~20 м.

Серия линзовидных тел метасоматитов, несущих сульфидную с золотом минерализацию, прослеживается в виде зоны мощностью около 10 м северо-северо-восточного простирания (10–15° СВ) согласно простиранию и сланцеватости вмещающих биотитовых сланцев. Размеры отдельных линз по длинной оси достигают 10 м, по мощности – до 1 м (рис. 2). Строение линз зональное: внешняя зона геденбергит-роговообманковая, далее следует зона биотит-гранатовая, а центральная часть линз сложена кварц-гранатовыми породами, вплоть до гранатитов (рис. 5). Границы зон в большинстве случаев резкие. Внешняя зона часто редуцирована и отмечена далеко не в каждом теле метасоматитов.

Рис. 4. Вверху – линзы турмалинсодержащих кварц-плагиоглазовых пегматитов в биотитовых гнейсах-метапесчаниках (слева) и метаконгломератах (справа), внизу слева – ксенолит биотитовых гнейсов в пегматите, справа – мигматизированный контакт пегматита с биотитовыми гнейсами

Fig. 4. Top – lenses of tourmaline-bearing quartz-plagioglase pegmatites in biotite gneisses-metasandstones (left) and metaconglomerates (right), bottom left – xenolith of biotite gneisses in pegmatite, right – migmatized contact of pegmatite with biotite gneisses

Рис. 5. Линзы метасоматических пород в биотитовых гнейсах-метаконгломератах Fig. 5. Lenses of metasomatic rocks in biotite gneisses-metaconglomerates

Породы всех зон пронизаны более поздними кварцевыми прожилками (рис. 5), ориентированными преимущественно по простиранию линзы. Текстура метасоматических пород массивная, породы крупнозернистые: размер зерен граната достигает 1 см, остальных минералов – первые миллиметры.

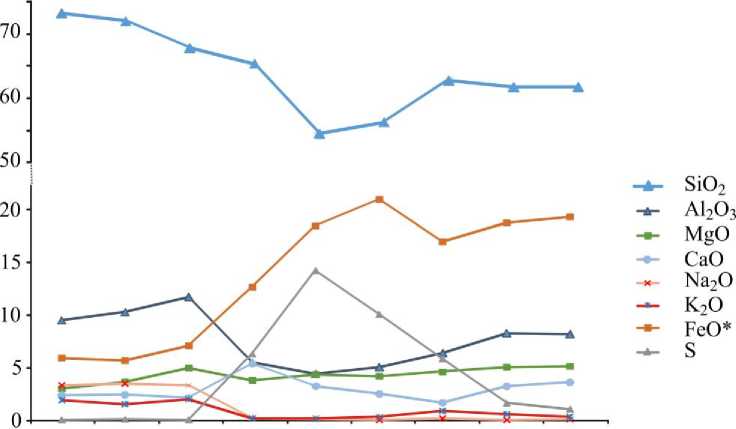

Изменение химического состава пород при развитии метасоматитов заключается в возрастании содержания железа при снижении алюминия, кремния и щелочных металлов – натрия и калия (табл. 1, рис. 6). Натрий выносится практически полностью, а содержание алюминия и калия зависит от содержания в породе граната и биотита соответственно. Геденбергит-роговообманковая зона несколько обогащена кальцием.

Таблица 1. Химический состав горных пород рудопроявления Малъявр, мас.% Table 1. Chemical composition of rocks of the Mal'javr ore occurrence, wt.%

|

Компоненты |

ТУ-1 |

ТУ-36 |

ТУ-25 |

ТУ-33 |

ТУ-28 |

ТУ-29 |

ТУ-30 |

ТУ-31 |

ТУ-32 |

ТУ-35 |

|

SiO 2 |

65,62 |

65,23 |

60,00 |

59,83 |

50,96 |

53,35 |

57,28 |

55,32 |

55,98 |

53,34 |

|

TiO 2 |

0,51 |

0,55 |

0,73 |

0,13 |

0,11 |

0,25 |

0,34 |

0,33 |

0,3 |

0,38 |

|

Al 2 O 3 |

14,46 |

15,82 |

17,61 |

8,55 |

6,99 |

8,17 |

9,94 |

12,64 |

12,61 |

16,72 |

|

Fe 2 O 3 |

1,85 |

0,00 |

1,12 |

5,74 |

10,05 |

3,10 |

3,18 |

2,68 |

0,73 |

4,07 |

|

FeO |

5,62 |

6,15 |

7,05 |

11,52 |

16,56 |

22,58 |

17,25 |

19,05 |

20,63 |

13,80 |

|

FeO* |

6,91 |

5,54 |

7,47 |

16,11 |

24,95 |

23,42 |

18,71 |

19,83 |

19,30 |

16,49 |

|

MnO |

0,07 |

0,21 |

0,13 |

0,14 |

0,12 |

0,11 |

0,15 |

0,18 |

0,20 |

0,29 |

|

MgO |

1,80 |

2,22 |

2,95 |

2,36 |

2,72 |

2,66 |

2,84 |

3,03 |

3,11 |

3,01 |

|

CaO |

2,03 |

2,07 |

1,78 |

4,62 |

2,85 |

2,24 |

1,44 |

2,71 |

3,07 |

1,90 |

|

Na2O |

3,08 |

3,29 |

3,02 |

0,16 |

0,094 |

0,049 |

0,19 |

0,061 |

0,086 |

0,78 |

|

K 2 O |

2,72 |

2,20 |

2,81 |

0,32 |

0,28 |

0,48 |

1,28 |

0,85 |

0,50 |

1,51 |

|

H 2 O |

0,15 |

0,10 |

0,06 |

0,28 |

0,04 |

0,00 |

0,09 |

0,09 |

0,06 |

0,26 |

|

ппп |

0,00 |

1,78 |

1,26 |

2,35 |

0,83 |

1,40 |

2,39 |

1,88 |

1,98 |

1,84 |

|

S |

0,03 |

0,05 |

0,04 |

3,08 |

7,11 |

5,11 |

2,84 |

0,79 |

0,52 |

1,63 |

|

P 2 O 5 |

0,09 |

0,10 |

0,09 |

0,50 |

0,49 |

0,41 |

0,28 |

0,22 |

0,07 |

0,21 |

|

CO 2 |

1,82 |

< 0,1 |

0,83 |

< 0,1 |

0,41 |

< 0,1 |

< 0,1 |

< 0,1 |

0,14 |

< 0,1 |

|

F |

0,049 |

0,032 |

0,038 |

0,032 |

0,031 |

0,03 |

0,033 |

0,026 |

0,014 |

0,033 |

|

Cl |

0,012 |

0,018 |

0,011 |

0,008 |

0,007 |

0,009 |

0,015 |

0,011 |

0,011 |

0,012 |

|

Сумма |

99,96 |

99,85 |

99,57 |

99,63 |

99,66 |

99,96 |

99,55 |

99,88 |

100,02 |

99,80 |

|

Au |

0,004 |

0,004 |

0,004 |

0,23 |

0,2 |

1,22 |

0,25 |

0,052 |

0,039 |

0,049 |

|

Ag |

0,21 |

0,19 |

0,15 |

0,94 |

1,42 |

1,71 |

0,98 |

1,28 |

0,28 |

0,68 |

Примечание. ТУ-1 и ТУ-36 – биотитовые гнейсы-метапесчаники, ТУ-25 – биотитовые гнейсы с гранатом на контакте с линзой метасоматитов, ТУ-33 – метасоматическая порода из геденбергит-роговообманковой зоны, ТУ-28, 29, 30, 31, 32, 35 – породы из кварц-гранатовой зоны.

ТУ-1 ТУ-36 ТУ-25 ТУ-33 ТУ-28 ТУ-29 ТУ-30 ТУ-31 ТУ-32

Рис. 6. Изменение содержания петрогенных элементов при формировании кварц-гранатовых метасоматитов, в мольных %. Типы пород - см. примечание к табл. 1. FeO = FeO + 0,9 x Fe 2 O3 Fig. 6. Change in the content of petrogenic elements during the formation of quartz-garnet metasomatites, in mole %. Rock types - see note to Table 1. FeO * = FeO + 0,9 x Fe 2 O3

В метасоматитах по сравнению с биотитовыми гнейсами снижается концентрация Rb, Cs, Sr, Ba, Zr, Nb, легких редкоземельных элементов, U, Pb, возрастает содержание Cu, Zn, Mn, As, Ag, Te, W, Bi, Y (табл. 2), при этом для мышьяка и вольфрама характерен значительный разброс значений. Следует отметить высокий фон мышьяка в биотитовых гнейсах (табл. 2), в 3–15 раз превышающий кларковые значения для земной коры.

Таблица 2. Содержание малых элементов (в г/т) в породах рудопроявления Малъявр Table 2. The content of trace elements (in g/t) in the rocks of the Mal'javr ore occurrence

|

Компоненты |

ТУ-1 |

ТУ-36 |

ТУ-25 |

ТУ-28 |

ТУ-33 |

ТУ-29 |

ТУ-30 |

ТУ-31 |

ТУ-32 |

ТУ-35 |

|

Li |

40 |

26 |

30 |

16 |

23 |

23 |

50 |

30 |

30 |

80 |

|

Be |

1,2 |

1 |

0,6 |

0,18 |

1,4 |

0,08 |

0,18 |

0,33 |

0,4 |

0,7 |

|

Sc |

5 |

7 |

11 |

6 |

5 |

5 |

10 |

13 |

7 |

11 |

|

Ti |

1 600 |

1 700 |

2000 |

400 |

500 |

1 100 |

1 500 |

1 800 |

1 300 |

1 600 |

|

V |

50 |

60 |

70 |

26 |

40 |

40 |

60 |

80 |

60 |

70 |

|

Cr |

60 |

80 |

100 |

25 |

50 |

33 |

80 |

150 |

90 |

100 |

|

Mn |

310 |

900 |

600 |

1 000 |

1 000 |

800 |

1 200 |

1 600 |

1 400 |

2000 |

|

Co |

13 |

17 |

22 |

50 |

27 |

24 |

28 |

19 |

10 |

31 |

|

Ni |

38 |

60 |

80 |

110 |

80 |

70 |

90 |

110 |

32 |

130 |

|

Cu |

13,8 |

24 |

12,2 |

600 |

460 |

370 |

380 |

500 |

150 |

500 |

|

Zn |

40 |

60 |

60 |

60 |

120 |

60 |

90 |

70 |

70 |

90 |

|

Ga |

14 |

15 |

17 |

8 |

15 |

9 |

13 |

12 |

13 |

15 |

|

Ge |

1,9 |

1,5 |

1,3 |

4 |

3 |

3 |

3 |

5 |

6 |

3 |

|

As |

83 |

15,6 |

203 |

1 920 |

7,8 |

21,1 |

224 |

87 |

21,9 |

6,8 |

|

Se |

0,17 |

0,22 |

0,26 |

3,8 |

2,1 |

3,2 |

1,9 |

< 0,07 |

0,63 |

1,46 |

|

Rb |

85 |

47 |

61 |

11 |

11 |

19 |

49 |

22 |

18 |

56 |

|

Sr |

170 |

110 |

100 |

11 |

24 |

15 |

27 |

19 |

17 |

50 |

|

Y |

3 |

4 |

9 |

8 |

8 |

10 |

11 |

9 |

8 |

10 |

|

Zr |

78 |

65 |

76 |

18 |

13 |

54 |

50 |

40,5 |

38,8 |

40,4 |

|

Nb |

4,1 |

5 |

5 |

0,9 |

1,1 |

2,1 |

2,6 |

2,2 |

2,1 |

2,5 |

|

Mo |

0,8 |

1,6 |

1,3 |

2,9 |

1 |

1,6 |

2,4 |

2,6 |

0,8 |

3,1 |

|

Ag |

0,25 |

0,3 |

0,25 |

0,76 |

0,57 |

0,79 |

0,67 |

0,66 |

0,25 |

0,56 |

|

Cd |

0,18 |

0,26 |

0,18 |

0,2 |

0,19 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,3 |

0,5 |

|

Sn |

2,4 |

1,7 |

1,8 |

0,9 |

2,9 |

0,8 |

1,2 |

1,3 |

1,5 |

1,3 |

|

Sb |

0,04 |

0,07 |

0,04 |

0,08 |

0,12 |

0,06 |

0,08 |

0,1 |

0,08 |

0,07 |

|

Te |

0,033 |

0,029 |

0,02 |

0,52 |

0,36 |

0,61 |

0,3 |

< 0,01 |

0,1 |

0,19 |

|

Cs |

19 |

3,4 |

7,8 |

1,1 |

0,9 |

1,9 |

5,5 |

2,7 |

2,1 |

6 |

|

Ba |

370 |

270 |

400 |

19 |

12 |

40 |

170 |

60 |

50 |

160 |

|

LREE |

55,3 |

52,1 |

74 |

31 |

24,6 |

55,5 |

55,6 |

26,7 |

22,4 |

28,9 |

|

HREE |

7,61 |

8,77 |

13,24 |

8,13 |

8,87 |

11,15 |

12,58 |

10,43 |

8,59 |

10,02 |

|

Hf |

2,3 |

2 |

2,4 |

0,57 |

0,4 |

1,5 |

1,4 |

1,7 |

1,2 |

1,2 |

|

Ta |

0,5 |

1 |

0,45 |

0,24 |

0,16 |

0,37 |

0,35 |

0,39 |

0,32 |

0,4 |

|

W |

0,9 |

1,6 |

1,3 |

0,7 |

30 |

0,4 |

1 |

140 |

0,6 |

1,5 |

|

Tl |

0,6 |

0,4 |

0,4 |

0,05 |

0,04 |

0,08 |

0,21 |

0,13 |

0,08 |

0,24 |

|

Pb |

10 |

10 |

10 |

1,2 |

2,4 |

1,7 |

1,8 |

1,8 |

1,5 |

3 |

|

Bi |

0,128 |

0,32 |

0,088 |

3,2 |

7 |

8 |

2,6 |

0,8 |

1,5 |

2 |

|

Th |

3,2 |

2,5 |

4 |

2,2 |

1,2 |

4 |

3,8 |

3,2 |

2,2 |

2,3 |

|

U |

1,9 |

2,1 |

3,1 |

0,8 |

0,8 |

1,1 |

0,9 |

0,8 |

0,6 |

0,9 |

Железо-магнезиальные силикаты в метасоматических породах относятся к железистым разновидностям этих минералов – к геденбергиту, феррогорнблендиту (железистая роговая обманка), шамозиту, железистому биотиту (табл. 3).

Гранат во вмещающих гнейсах в экзоконтактовой зоне линзы метасоматитов представлен альмандином. Во внутренней зоне кристалла альмандина из гнейсов на контакте с линзой метасоматитов доля пироповой составляющей около 10 %, спессартиновой – 8 %, гроссуляровой – менее 4 %, во внешней зоне – 8, 4 и 10 % соответственно. В метасоматических породах геденбергит-роговообманкой зоны гранат относится к ряду альмандин – гроссуляр, доля гроссулярового минала 14–28 %, пиропового до 5 %, спессартинового близка к 0. В кварц-гранатовой зоне пироповый и гроссуляровый миналы в альмандине составляют примерно по 10 % каждый (табл. 4). Зональность состава в зернах граната заключается в некотором увеличении гроссулярового минала во внешней зоне.

Таблица 3. Химический состав железо-магнезиальных силикатных минералов, мас.%

Table 3. Chemical composition of iron-magnesian silicate minerals, wt.%

|

Компоненты |

ТУ-25 |

ТУ-31 |

ТУ-43 |

ТУ-41 |

ТУ-41 |

ТУ-45 |

ТУ-43 |

ТУ-43 |

ТУ-31 |

ТУ-41 |

ТУ-45 |

ТУ-45 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

SiO 2 |

36,11 |

35,66 |

48,91 |

41,41 |

52,06 |

52,16 |

37,94 |

37,17 |

25,27 |

23,71 |

21,52 |

23,14 |

|

TiO 2 |

1,45 |

1,50 |

0,03 |

0,23 |

0,05 |

0,00 |

0,07 |

0,07 |

0,06 |

0,08 |

0,03 |

0,06 |

|

Al 2 O 3 |

19,09 |

16,78 |

0,25 |

16,04 |

0,87 |

0,29 |

21,28 |

21,68 |

22,28 |

19,84 |

19,52 |

18,95 |

|

FeO |

20,58 |

20,57 |

26,46 |

20,28 |

29,35 |

32,68 |

16,23 |

14,59 |

26,35 |

30,71 |

38,23 |

33,89 |

|

MgO |

9,62 |

10,53 |

1,42 |

5,61 |

13,99 |

13,21 |

0,00 |

0,00 |

15,18 |

12,07 |

6,17 |

9,76 |

|

MnO |

0,03 |

0,00 |

0,37 |

0,05 |

0,11 |

0,00 |

0,07 |

0,09 |

0,00 |

0,00 |

0,02 |

0,00 |

|

CaO |

0,00 |

0,00 |

22,48 |

11,10 |

1,00 |

0,31 |

22,97 |

23,49 |

0,01 |

0,00 |

0,04 |

0,04 |

|

Na2O |

0,13 |

0,11 |

0,00 |

1,15 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

K 2 O |

9,68 |

8,85 |

0,00 |

0,40 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,00 |

|

V 2 O 3 |

0,04 |

0,05 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

не опр. |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

|

Cr 2 O 3 |

0,07 |

0,05 |

0,00 |

0,05 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

не опр. |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

NiO |

0,07 |

0,00 |

не опр. |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

0,00 |

не опр. |

не опр. |

|

ZnO |

0,04 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

0,04 |

0,00 |

0,00 |

не опр. |

0,00 |

не опр. |

не опр. |

|

Cl |

0,05 |

0,08 |

не опр. |

0,26 |

0,02 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

0,04 |

не опр. |

не опр. |

|

Сумма |

96,94 |

94,17 |

99,91 |

97,40 |

97,51 |

99,09 |

98,55 |

97,08 |

89,39 |

86,89 |

85,82 |

85,95 |

|

Коэффициенты кристаллохимической формулы |

||||||||||||

|

Si |

3,029 |

3,075 |

1,997 |

6,370 |

7,860 |

7,881 |

3,150 |

3,128 |

2,626 |

2,627 |

2,536 |

2,638 |

|

Ti |

0,091 |

0,097 |

0,001 |

0,026 |

0,006 |

0,000 |

0,004 |

0,004 |

0,004 |

0,006 |

0,003 |

0,005 |

|

AlIV |

0,880 |

0,827 |

0,012 |

1,604 |

0,155 |

0,051 |

– |

– |

1,370 |

1,373 |

1,461 |

1,357 |

|

AlVI |

1,007 |

0,878 |

– |

1,284 |

– |

– |

2,082 |

2,150 |

1,359 |

1,218 |

1,250 |

1,189 |

|

Fe |

1,444 |

1,484 |

0,904 |

2,609 |

3,706 |

4,130 |

1,014 |

0,924 |

2,290 |

2,846 |

3,766 |

3,231 |

|

Mg |

1,202 |

1,354 |

0,086 |

1,286 |

3,148 |

2,977 |

0,000 |

0,000 |

2,352 |

1,994 |

1,083 |

1,659 |

|

Mn |

0,002 |

0,000 |

0,013 |

0,006 |

0,014 |

0,000 |

0,005 |

0,006 |

0,000 |

0,000 |

0,002 |

0,000 |

|

Ca |

0,000 |

0,000 |

0,984 |

1,830 |

0,162 |

0,050 |

2,043 |

2,118 |

0,001 |

0,000 |

0,004 |

0,004 |

|

Na |

0,021 |

0,019 |

0,000 |

0,342 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|

K |

1,036 |

0,973 |

0,000 |

0,079 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,004 |

0,005 |

0,004 |

0,000 |

|

V |

0,003 |

0,004 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

– |

0,003 |

0,000 |

0,000 |

|

Cr |

0,005 |

0,004 |

0,000 |

0,006 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

– |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|

Ni |

0,005 |

0,000 |

– |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

– |

– |

– |

0,000 |

– |

– |

|

Zn |

0,002 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,004 |

0,004 |

0,000 |

0,000 |

– |

0,000 |

– |

– |

Примечание. 1, 2 – биотит, 3 – геденбергит, 4 – роговая обманка, 5–6 – грюнерит, 7–8 – эпидот, 9–12 – шамозит.

Таблица 4. Химический состав гранатов, мас.% Table 4. Chemical composition of garnets, wt.%

|

Компоненты |

ТУ-25 |

ТУ-25 |

ТУ-31 |

ТУ-31 |

ТУ-41 |

ТУ-41 |

ТУ-43 |

ТУ-43 |

ТУ-45 |

ТУ-45 |

|

SiO 2 |

36,78 |

36,93 |

37,07 |

36,95 |

37,61 |

37,75 |

36,13 |

36,91 |

36,59 |

36,13 |

|

TiO 2 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

0,00 |

0,05 |

0,00 |

0,05 |

0,09 |

0,05 |

0,00 |

|

Al 2 O 3 |

20,82 |

20,77 |

19,50 |

19,81 |

18,85 |

18,90 |

19,20 |

19,14 |

19,22 |

19,38 |

|

FeO |

34,07 |

34,17 |

36,00 |

35,28 |

34,03 |

33,05 |

30,99 |

27,56 |

36,64 |

36,68 |

|

MgO |

2,82 |

1,98 |

2,85 |

2,78 |

2,21 |

2,31 |

0,11 |

0,09 |

1,32 |

1,55 |

|

MnO |

3,56 |

1,97 |

0,28 |

0,28 |

0,73 |

0,70 |

2,03 |

1,49 |

0,32 |

0,22 |

|

CaO |

1,39 |

3,59 |

4,08 |

4,54 |

5,89 |

5,96 |

10,16 |

13,86 |

5,34 |

4,99 |

|

Сумма |

99,43 |

99,46 |

99,88 |

99,69 |

99,46 |

98,74 |

98,67 |

99,14 |

99,90 |

99,39 |

|

Коэ |

фициенты кристаллохимической формулы |

|||||||||

|

Si |

2,991 |

3,001 |

3,012 |

3,001 |

3,062 |

3,082 |

2,991 |

3,012 |

3,011 |

2,989 |

|

Ti |

0,000 |

0,002 |

0,000 |

0,000 |

0,003 |

0,000 |

0,003 |

0,005 |

0,003 |

0,000 |

|

Al |

1,995 |

1,989 |

1,867 |

1,897 |

1,808 |

1,819 |

1,873 |

1,841 |

1,864 |

1,890 |

|

Fe |

2,318 |

2,322 |

2,446 |

2,396 |

2,317 |

2,257 |

2,145 |

1,880 |

2,522 |

2,538 |

|

Mg |

0,341 |

0,240 |

0,345 |

0,336 |

0,268 |

0,281 |

0,014 |

0,011 |

0,162 |

0,191 |

|

Mn |

0,245 |

0,135 |

0,020 |

0,019 |

0,050 |

0,048 |

0,142 |

0,103 |

0,022 |

0,016 |

|

Ca |

0,121 |

0,313 |

0,355 |

0,395 |

0,513 |

0,521 |

0,901 |

1,211 |

0,471 |

0,442 |

Доли миналов альмандина (Alm), пиропа (Pyr), спессартина (Sps) и гроссуляра (Grs), %

|

Alm |

77 |

77 |

77 |

76 |

74 |

73 |

67 |

59 |

79 |

80 |

|

Pyr |

11 |

8 |

11 |

11 |

9 |

9 |

0 |

0 |

5 |

6 |

|

Sps |

8 |

4 |

1 |

1 |

2 |

2 |

4 |

3 |

1 |

0 |

|

Grs |

4 |

10 |

11 |

13 |

16 |

17 |

28 |

38 |

15 |

14 |

Примечание. ТУ-25 – гнейсы на контакте с линзой метасоматитов, ТУ-31 – кварц-гранатовый метасоматит, ТУ-41, 43, 45 – метасоматиты геденбергит-амфиболовой зоны. Формулы биотитов рассчитаны на 12 атомов кислорода, геденбергита – на 6, амфиболов – на 23, эпидотов – на 13, хлоритов – на 14, гранатов – на 12 атомов кислорода.

Сульфидная минерализация в слабоизмененных биотитовых гнейсах-метапесчаниках и в цементе конгломератов представлена единичными мелкими (сотые доли миллиметра) зернами арсенопирита, пирротина, халькопирита и позднего, наложенного пирита. Среди оксидов преобладает ильменит, отмечены также единичные зерна магнетита. В биотитовых гнейсах в зоне мигматизации на контакте с пегматитовой жилой сульфидная минерализация не отмечена.

В линзах метасоматитов содержание рудных минералов возрастает в отдельных пробах до 20 %, хотя распределены они крайне неравномерно, и богатые сульфидами участки могут встретиться в любой зоне метасоматической колонки. Текстура сульфидного оруденения прожилково-вкрапленная, гнездовая, минеральный состав очень простой.

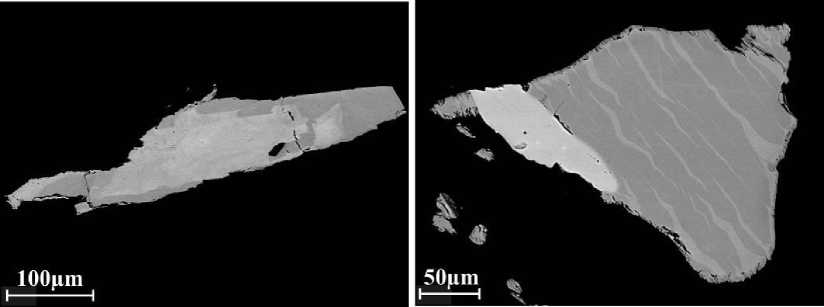

Основным рудным минералом является пирротин, образующий ксеноморфные зерна размером до нескольких миллиметров с вростками халькопирита и пламеневидного пентландита. В некоторых зернах пирротина отмечена структура распада с троилитом (рис. 7). Арсенопирит образует гипидиоморфные до идиоморфных зерна ромбического сечения размером до 1 мм, как правило, зонального строения (рис. 7): внутренние зоны зерен арсенопирита обогащены кобальтом и никелем, и характеризуются высоким отношением As/S (табл. 5), во внешних зонах содержание примесей Ni, Co и величина As/S отношения снижаются. Пирит встречается относительно редко, для него характерны агрегаты мелких кубических кристаллов, с другими сульфидами пирит не ассоциирует. Кроме указанных сульфидных минералов были отмечены леллингит и минерал группы валлериита (группа гидросульфидов), предположительно точилинит. В статье ( Вороняева и др., 2021 ) упоминаются также присутствующие в единичных знаках в протолочных пробах герсдорфит, молибденит, галенит, самородный висмут, теллуровисмутит, золото и ауростибит.

Рис. 7. Слева – зональное зерно арсенопирита, справа – вростки троилита в пирротине, светлое – арсенопирит. Фотографии сделаны в обратно-рассеянных электронах Fig. 7. The left photo – zonal arsenopyrite grain, the right photo – troilite ingrowths in pyrrhotite, light color – arsenopyrite. Photographs are made in back-scattered electrons

Таблица 5. Химический состав арсенопирита рудопроявления Малъявр, мас.% Table 5. Chemical composition of arsenopyrite from the Mal'javr ore occurrence, wt.%

|

Номер пробы |

ТУ-25 1C |

ТУ-25 1R |

ТУ-25 2C |

ТУ-25 2R |

ТУ-31 1C |

ТУ-31 1R |

ТУ-41 1C |

ТУ-41 1R |

ТУ-45 1C |

ТУ-45 1R |

|

Fe |

26,46 |

31,40 |

27,92 |

30,56 |

27,73 |

31,49 |

33,15 |

34,61 |

31,89 |

33,65 |

|

Co |

3,76 |

2,32 |

3,12 |

2,44 |

4,11 |

2,23 |

0,47 |

0,13 |

1,28 |

0,48 |

|

Ni |

2,89 |

0,64 |

2,25 |

0,81 |

1,62 |

0,38 |

0,24 |

0,00 |

0,29 |

0,02 |

|

As |

51,83 |

47,69 |

50,57 |

47,45 |

50,93 |

46,80 |

47,86 |

45,47 |

48,52 |

46,38 |

|

S |

14,94 |

18,32 |

16,08 |

18,94 |

15,49 |

18,36 |

18,16 |

20,03 |

17,93 |

19,28 |

|

Сумма |

99,88 |

100,37 |

99,93 |

100,20 |

99,88 |

99,26 |

99,88 |

100,25 |

99,91 |

99,81 |

|

Коэффициенты кристаллохимической ф |

ормулы |

|||||||||

|

Fe |

0,819 |

0,931 |

0,850 |

0,894 |

0,854 |

0,942 |

0,985 |

1,006 |

0,946 |

0,987 |

|

Co |

0,110 |

0,065 |

0,090 |

0,068 |

0,120 |

0,063 |

0,013 |

0,004 |

0,036 |

0,013 |

|

Ni |

0,085 |

0,018 |

0,065 |

0,023 |

0,048 |

0,011 |

0,007 |

0,000 |

0,008 |

0,001 |

|

As |

1,195 |

1,054 |

1,148 |

1,035 |

1,169 |

1,043 |

1,060 |

0,986 |

1,073 |

1,014 |

|

S |

0,805 |

0,946 |

0,852 |

0,965 |

0,831 |

0,957 |

0,940 |

1,014 |

0,927 |

0,986 |

|

at % As |

39,7 |

35,0 |

38,2 |

34,7 |

38,7 |

34,6 |

35,3 |

32,7 |

35,9 |

33,8 |

Примечание. Индексами С и R в номере образца обозначены центр и край одного и того же проанализированного зерна.

Среди оксидов преобладает, как правило, ильменит, но в некоторых образцах метасоматитов из геденбергит-роговообманковой зоны отмечается обильная тонкая вкрапленность магнетита до 25 об.% породы.

Содержание золота в биотитовых гнейсах близко к кларковым значениям для этого элемента и возрастает в метасоматитах (табл. 1). Согласно ( Вороняева и др., 2021 ) по результатам бороздового опробования в одной из линз метасоматитов выявлено содержание золота 1,78 г/т на мощность 0,8 м, а в штуфных пробах золото достигает 30 г/т. Золото – среднепробное до высокопробного: от Au 71,54, Ag 28,46 до Au 92,94, Ag 7,06 ( Вороняева и др., 2021 ), из элементов примесей данными авторами упоминается только серебро.

Результаты и обсуждение

Размещение рудоносных метасоматитов на рудопроявлении Малъявр контролируется участками растяжения в сдвиговой зоне северо-северо-восточного простирания. Об условиях растяжения свидетельствуют, во-первых, отсутствие ориентировки чешуек биотита и кристаллов амфиболов в метасоматических породах среди рассланцованных метаосадочных пород, во-вторых, развитие поздних кварцевых прожилков, выполняющих согласные простиранию пород трещины.

В метасоматических телах сформировалась метасоматическая зональность: тыловая зона колонки представлена кварц-гранатовой породой, вплоть до гранатита, для промежуточной зоны характерна ассоциация граната, биотита и кварца, во фронтальной зоне колонки основными породообразующими минералами являются роговая обманка, геденбергит, присутствуют также эпидот, гранат. Химизм процесса можно охарактеризовать как железистый метасоматоз: содержание железа закономерно возрастает от внешних к внутренним зонам тел метасоматитов. При этом выносятся алюминий, кремний, титан и щелочные металлы, а наиболее инертное поведение характерно для магния (рис. 6). В ходе метасоматических процессов происходит разложение плагиоклаза и перекристаллизация биотита и кварца исходных пород. Высвободившийся при разложении плагиоклаза натрий выносится и нигде не фиксируется, кальций перераспределяется во внешние геденбергит-амфиболовые зоны тел метасоматитов. Во внутренней и промежуточной зонах за счет глинозема плагиоклаза и привнесенного железа развивается гранат.

Рассматриваемые метасоматиты можно сравнить с метасоматическими образованиями СевероКарельской зоны, также развивающимися по биотитовым плагиогнейсам, метаморфизованным в условиях амфиболитовой фации. В гнейсах Северо-Карельской зоны, как и в нашем случае, отмечаются кварц-гранатовые и биотит-гранатовые ассоциации во внутренних зонах метасоматической колонки. В целом, можно говорить о том, что развитие кварц-гранатовой ассоциации в центральных зонах метасоматических колонок является характерным для метасоматитов в глубоко метаморфизованных комплексах. Фронтальные зоны метасоматитов в Северо-Карельской зоне представлены минеральными ассоциациями с участием глиноземистых минералов (кианит, ставролит и др.), что объясняется инертным поведением глинозема при метасоматозе, тогда как на рудопроявлении Малъявр во внешних зонах метасоматических колонок развиваются кальцийсодержащие амфиболы и пироксены. Метасоматоз в Северо-Карельской зоне связан с метаморфизмом среднетемпературной амфиболитовой фации повышенных давлений, происходил в условиях его пика (600–650 ºС, 7–8 кбар), а размещение метасоматитов контролируется участками растяжения в сдвиговых зонах, метасоматоз происходит одновременно с деформацией ( Азимов, 2012 ), что также сближает метасоматиты Северо-Карельской зоны с рассматриваемыми нами образованиями.

О высокой температуре развития метасоматических образований на рудопроявлении Малъявр говорит состав сосуществующих биотита и граната из образцов ТУ-25 и ТУ-31 (табл. 3 и 4), указывающий на температуру образования этой ассоциации 600–650 °С (гранат-биотитовый геотермометр – Термои барометрия…, 1977; Гульбин, 2010 ).

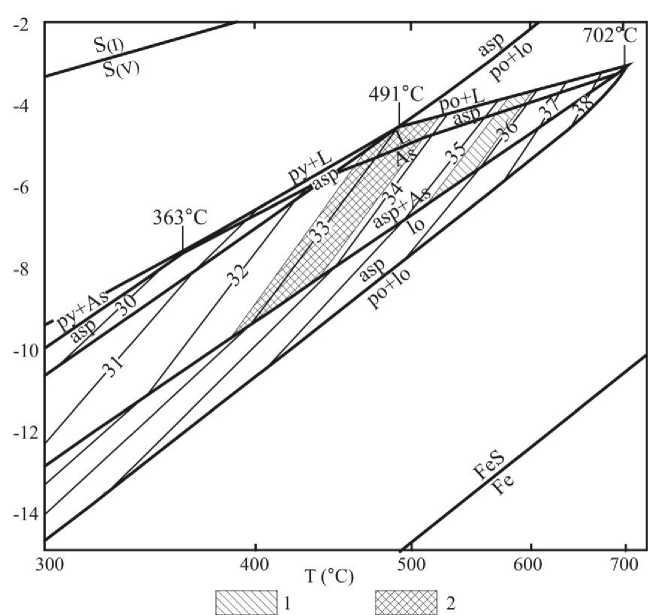

Подтверждается высокая температура минералообразования в метасоматитах и с помощью арсенопиритового геотермометра (Kretschmar et al., 1976). Использование состава арсенопирита для термометрии возможно только для зерен с содержанием примесей Ni и Co менее 0,5 мас.% (Kretschmar et al., 1976; Тюкова и др., 2007), поэтому оценка температуры проведена для арсенопирита из образцов ТУ-41 и ТУ-45 (рис. 8). Состав арсенопирита и его ассоциация с пирротином говорят о температуре формирования внутренних зон зерен арсенопирита в метасоматитах геденбергит-амфиболовой зоны от 500 до 600 °С, а внешних – 400–510 °С.

Рис. 8. Поля устойчивости арсенопиритов разных составов (As в ат.%)

на диаграмме фугитивность серы – температура для системы Fe-As-S ( по Kretschmar et al., 1976 ): 1 – поле арсенопиритов из внутренней части зерен; 2 – поле арсенопиритов из внешней части зерен.

Asp – арсенопирит; Lo – леллингит; Po – пирротин; Py – пирит

Fig. 8. Stability fields of arsenopyrites of different compositions (As in at.%) on the sulfur fugacity – temperature diagram for the Fe-As-S system ( according to Kretschmar et al., 1976 ): 1 – arsenopyrite field from the inner part of the grains; 2 – arsenopyrite field from the outer part of the grains. Asp – arsenopyrite;

Lo – lellingite; Po – pyrrhotite; Py – pyrite

Заключение

Рудопроявление Малъявр – первое в Кольском регионе проявление золота, связанное с конгломератами. Вполне вероятно, что формированию минерализации золота способствовала обогащенность вмещающих метасоматические образования парагнейсов-метаконгломератов и метапесчаников мышьяком – наиболее надежным геохимическим спутником и одновременно индикатором золотой минерализации. Мобилизация мышьяка из вмещающих толщ и перераспределение его в зону развития метасоматитов вполне могли способствовать концентрации золота в метасоматических новообразованиях. Следует отметить, что и другие малые элементы, которыми обогащены метасоматиты (за исключением иттрия), известны как элементы-спутники золота. Повышенное содержание иттрия в рассматриваемых породах, по всей видимости, обусловлено высоким содержанием граната, концентрирующего иттрий.

Пока не определена роль пегматитов в формировании рудопроявления. Нельзя исключать, что именно внедрение пегматитовых жил способствовало мобилизации компонентов из вмещающих толщ (в частности, выносу железа, мышьяка и серы из зоны мигматизации гнейсов), их миграции в зоны разуплотнения и дальнейшему формированию золотосодержащих метасоматических пород.

Авторы благодарят студента МГТУ Александра Ермолина за помощь в проведении полевых работ на объекте и канд. геол.-минерал. наук Е. А. Селиванову, заведующую лабораторией ГИ КНЦ РАН, за выполнение рентгеновских исследований минералов.

Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-27-00589.