Малое предприятие научно-технической сферы как конвертер РНТД в отечественной экономике

Автор: Ершова Ирина Вадимовна, Гамберг Алексей Евгеньевич

Рубрика: Предпринимательская деятельность

Статья в выпуске: 3 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены различные характеристики и особенности формирования структур национальных инновационных систем в России и за рубежом. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт создания таких систем. Проведен литературный анализ исследований отечественных и зарубежных авторов по данной тематике. Рассмотрена роль и функции различных элементов данных систем. Сформированы обобщенные модели НИС в зависимости от механизма формирования результатов научно-технической деятельности и методов их адаптации и распространения. В рамках данного исследования различные модели НИС объединены в две базовые подгруппы - соответствующие централизованной и рыночной модели создания инноваций. Выявлено, что в обеих из представленных базовых моделей ключевым является элемент, осуществляющий адаптацию результатом научно-технической деятельности (РНТД) к требованиям рынка - «конвертер РНТД». Целью исследования, результаты которого представлены в статье, является доказательство гипотезы о том, что для отечественной экономики оптимальным выбором на роль конвертера являются малые предприятия научно-технической сферы. Выдвинутая в статье гипотеза подтверждается функциональными и сравнительными анализами. В ходе анализа было выявлено, что малое предприятие научно-технической сферы как специфический вид предприятия отвечает всем требованиям, предъявляемым к конвертеру в российской НИС и способно выполнять его функции.

Национальная инновационная система, малое инновационное предприятие, стартап, предприятие научно-технической сферы, конвертер рнтд

Короткий адрес: https://sciup.org/147156269

IDR: 147156269 | УДК: 338.45 | DOI: 10.14529/em160317

Текст научной статьи Малое предприятие научно-технической сферы как конвертер РНТД в отечественной экономике

Экономика на макроуровне, в период кризиса лидирующей производственной отрасли, нуждается в смене приоритетов. Смена структурной парадигмы предполагает институциональные изменения в структуре экономики, в частности, увеличение доли предприятий, занимающихся разработкой инновационных продуктов и технологий, а формирование идеологических постулатов и даже изменение законодательной базы не является для этого достаточным условием. Очевидно, что реализация таких изменений может идти различными сценариями. Для анализа возможных методов реализации рассмотрим отечественный и зарубежный опыт создания национальных инновационных систем (НИС).

Степень изученности проблемы

В исследованиях ряда отечественных и зарубежных авторов представлены следующие основные модели национальных систем создания технических новшеств (табл. 1).

Анализируя вышеперечисленные модели, мы пришли к выводу, что с точки зрения последовательности создания инноваций, их условно можно свести к двум базовым принципиальным схемам - централизованной, где основным двигате-

лем внедрения новых технологий и продуктов являлась фундаментальная наука и рыночной, где процессы внедрения регулируются спросом и предложением.

Анализ существующих моделей национальных инновационных систем

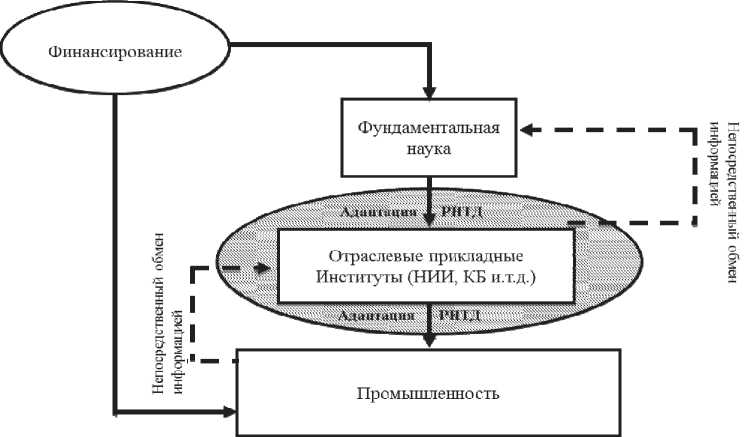

В первой модели процесс создания технологических и технических новшеств инициируется либо государственной властью, путем прямой директивы по исследованию той или иной тематики в рамках фундаментальной науки, либо крупным бизнесом (корпорациями, промышленностью). Адаптация фундаментальных результатов научнотехнической деятельности (РНТД) в промышленность осуществляется на уровне отраслевых прикладных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро (рис. 1).

Для второй (рыночной) модели характерно объединение учреждений прикладной науки, бизнеса, финансовых, юридических, образовательных и вспомогательных субъектов рынка (рис. 2).

По принципу данной схемы организованы такие кластеры, как «Силиконовая долина», Массачусетский кластер и др., формирующие собственный внутренний рынок и инфраструктуру [15].

Таблица 1

Основные модели национальных инновационных систем

|

Тип модели |

Страна происхождения |

Авторы |

Основные принципы |

Источник |

|

Директивная |

СССР |

В.М. Полтерович, А.Ф.Суховей, И.М. Голова, И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков |

Централизация финансирования в государственных структурах, внедрение по госзаказу, финансирование фундаментальной науки как первого этапа внедрения |

[1–3] |

|

Промышленная |

Япония |

К. Фримэн, К. Мотохаши, Е.Ф. Авдокушин |

Централизация финансирования в промышленности, внедрение по заказу предприятий, финансирование фундаментальной науки как первого этапа внедрения |

[4–6] |

|

Добавочных и обратных нововведений |

Скандинавские страны |

Б. Айсхайм, А. Изаксен, Б. Лундвалл, И.А. Монахов, Т.Н. Леонова |

Централизация финансирования в руках промышленности, внедрение по получению обратной связи от потребителей, концентрация на образовании и получении новых знаний |

[7–10] |

|

Заимствования |

Ирландия, Южная Корея |

И.А. Монахов, Е.В. Давыденко, К. Эдквист, Л. Хоман |

Централизация финансирования в руках государства, приобретение новых технологий за рубежом |

[9, 11, 12] |

|

Рыночная (конгломе-ративная) |

США |

Р.Р.Нэльсон, К. Фримэн, С.В. Емельянов, Л.Ф. Лебедева, М.И. Рыхтик, Е.В.Корсунская |

Объединение и структурирование фундаментальной, прикладной науки, бизнеса и финансирования в рамках естественных рыночных процессов |

[13–17] |

Рис. 1. Централизованная схема внедрения инноваций

Рис. 2. Рыночная схема внедрения инноваций

Как видно из рис. 2, рыночная система внедрения технических новшеств в общем виде включает те же элементы, которые присутствуют в директивной модели. Однако, если в директивной модели функция адаптации РНТД к требованиям промышленности реализуется учреждениями прикладной науки, то в рыночной – предприятиями, внедряющими новшества. Таким образом, обе модели объединяет существование некого «конвертера» РНТД, осуществляющего данную функцию.

В табл. 2 представлены результаты сравнительного анализа характеристик предприятий, выступающих данным элементом в централизованной и рыночной НИС, в сравнении с промышленными предприятиями, являющимися целевым объектом внедрения инноваций и создателями (авторами) РНТД.

Как видно из табл. 2, в отличии от НИИ и ОКБ, выступающими конвертером в централизованной схеме, субъекты малого бизнеса в рыночной модели не обладают на этапе разработки ни заказчиком, ни наличием собственных материально-технических ресурсов, что говорит о недоступности для этих элементов как собственного, так и заемного капитала, получаемого под залог. Этот фактор является одной из причин чрезвычайно высокого риска внедрения инноваций через эти структуры, при неоспоримых преимуществах над НИИ и ОКБ в гибкости и низкой бюрократизации предприятий малого бизнеса.

Для решения этой проблемы вектор государственной политики в России направлен в настоящее время одновременно на укрепление иерархических связей и на развитие рыночной инфраструктуры. Результативное функционирование такой «гибридной» системы, на наш взгляд, невозможно без обеспечения оптимального сочетания элементов и функций, входящих в эти два типа структур, а значит, вопрос определения базовой «прослойки», формирующей конвертер РНТД стоит особенно остро.

Между тем, четкого ответа на данный вопрос на текущий момент нет. В связи с этим достичь сочетания рыночной и централизованной систем создания новшеств не удается, несмотря на ряд относительно успешно организованных элементов централизованной системы, таких как создание госкорпораций (РосНАНО, РосАтом и т. д.), в состав которых входят отраслевые НИИ, решающие научно-технические задачи, возникающие в соответствующих отраслях промышленности, используя достижения фундаментальной науки [1, 3]. По нашему мнению, этот факт связан с тем, что в отличие от централизованной модели, опыт формирования которой перенят отечественными специалистами из СССР, в российской экономике отсутствует опыт создания структур второго типа – рыночных.

В РФ начиная с 1990-х годов ведутся попытки создания рыночной инфраструктуры, например, в период с 1994 года по 2015 было создано около

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа

|

Критерий |

Тип предприятия |

|||

|

Создатель РНТД |

Объект внедрения РНТД |

Конвертор РНТД |

||

|

вуз, АН, изобретатели |

промышленное предприятие |

НИИ, ОКБ |

малый инновационный бизнес |

|

|

Цель существования |

Разработка РНТД |

Освоение и производство |

НИР и ОКР по централизованному заказу |

Адаптация РНТД |

|

Наличие заказчика |

Нет |

Не определено |

Есть |

Нет |

|

Количество собст. МТР |

Высокие |

Высокие |

Низкие |

Нет |

|

Доля нематериальных активов |

Высокая |

Низкая |

Средняя |

Очень высокая |

|

Уровень фин. ресурсов |

Высокий |

Высокий |

Сред-ний/низкий |

Должник/банкрот |

|

Квалификация научного персонала |

Высокая |

Средняя |

Высокая |

Высокая |

|

Степень бюрократизации |

Высокая |

Высокая |

Высокая |

Низкая |

|

Сложность орг. структуры |

Высокая |

Высокая |

Средняя |

Низкая |

|

Количество штата |

Высокое |

Высокое |

Низкое |

Очень низкое |

|

Уровень риска внедрения инновации |

Очень низкий |

Средний |

Низкий |

Очень высокий |

100 технопарков при промышленных предприятиях, вузах и НИИ, однако цель их создания остается не раскрытой, так как в большинстве случаев их открытие обосновано получением налоговых льгот предприятием, вокруг которого строится инфраструктура [18]. С 1994 г. реализуются программы посевных инвестиций в инновационные разработки, такие как «Старт», УМНИК и т. д., однако объем финансирования в данных программах недостаточен для получения удовлетворительных результатов в сжатые сроки [3]. С начала 2000-х годов формируется ряд особых экономических зон, таких как Сколково, Титановая долина и др., ориентированных на снижение налогообложения для их резидентов, реализующих инновационные проекты, однако отсутствие необходимой инфраструктуры и высокая стоимость размещения на таких площадках не позволяют большому числу предприятий, внедряющих инновации, использовать этот механизм поддержки [18].

Таким образом, с начала перехода к рыночному типу экономики в РФ в процессе организации рыночной инфраструктуры был реализован ряд попыток создания конвертера, осуществляющего адаптацию фундаментальных исследований к требованиям рынка, однако, на наш взгляд, они не увенчались успехом ввиду отсутствия понимания функций и условий функционирования такой структуры, а также понятных целей его создания.

Специфика отечественного инновационного конвертера

На наш взгляд, конвертер, как элемент национальной инновационной системы должен в данной системе выполнять следующий ряд функций и соответствовать следующим критериям (рис. 3).

Представленная выше схема отражает тот факт, что элементы рыночной инфраструктуры, создаваемые с начала 1990-х годов, не соответствуют ограничительным требованиям, предъявляем рынком к элементу, выступающему конвертером РНТД, вследствие чего они не способны выполнять его функции в полной мере, и необходим поиск другого объекта, выступающего данным элементом.

В отличие от общепринятого представления о крупном и среднем промышленном предприятии, малое коммерческое предприятие научно-технической сферы является гибкой структурой со сложно структурируемыми свойствами, что обосновывается большой вариативностью отраслей и свойств параметров производимого продукта или услуги.

В исследованиях отечественных авторов, начиная с середины 90-х годовЭ, наряду с малым предприятием научно-технической сферы встречается понятие МИП – малого инновационного предприятия. В большинстве источников в этот период данное понятие рассматривается как аналогичное понятию малого предприятия научно-

Функции Функции

Рис. 3. Функции и условия функциональности конвертера

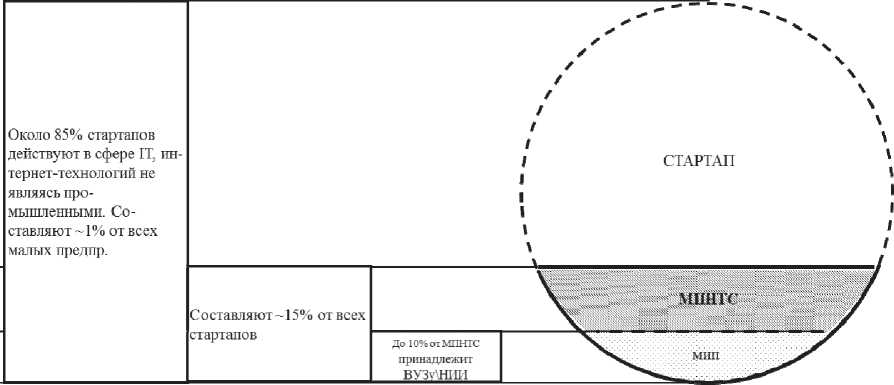

В свою очередь стартапы включают только часть предприятий, действующих на промышленном секторе и реализующих именно научнотехнические новшества, большая их часть (до 85 %) относится к созданию проектов в других отраслях, например, в интернет-технологиях. Таким образом, стартап – является самым широким понятием, включающем как подмножество малые предприятия научно-технической сферы и МИП (рис. 4).

Согласно ограничениям, предъявляемым рынком к конвертеру РНТД, представленным на рис. 4, все три вышеперечисленных типа малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, способны соответствовать ограничительным критериям. Для определения типа малых предприятий, способных выполнить все необходимые функции конвертера в российской экономике, нами проведен анализ функциональных характеристик и свойств данных предпринимательских структур (табл. 3).

Как видно из представленного анализа, ключевым различием между анализируемыми предприятиями выступает принадлежность реализуемого ими продукта/технологии к научнотехническим новшествам, а также авторство на результаты научной деятельности, по которой создается техническое новшество. С учетом вышеперечисленных различий можно сделать вывод о том, что не все из представленных в анализе типов предприятий будут способны реализовывать функции конвертера РНТД.

Принадлежность РНТД, используемых МИП, исключительно вузам и НИИ, ограничивает возможность формирования спроса на результаты деятельности фундаментальной науки и способствует созданию монополии вузов и НИИ на результаты научно-технической деятельности, внедряемые в промышленность. При этом у МИП отсутствует возможность быстрой диверсификации РНТД, так как смена научной тематики в рамках данных структур должна быть одобрена ученым советом вуза/НИИ и оформлена собранием учре-

Рис. 4. Отраслевые характеристики малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность

Таблица 3

Анализ функциональных характеристик и свойств предпринимательских структур

Предприятия-стартапы включают в себя разработки, не являющиеся РНТД, в связи с чем не отвечают функциям по оценке темпов НТП на базе показателей их хозяйственной деятельности, а также не во всех случаях применимы для формирования спроса и конкуренции РНТД.

Таким образом, по отношению к фундаментальной науке все функции конвертера в отечественной национальной инновационной системе из представленных структур способны выполнять только малые предприятия научно-технической сферы.

Анализ показывает, что, как и в случае с функциями по отношению к фундаментальной науке, предприятия-стартапы не пригодны на роль конвертера РНТД.

Влияние специфики конвертера на отечественную инновационную систему

По итогам проведенного анализа, на наш взгляд, наиболее оптимальным выбором для выполнения функций конвертера инноваций в отечественной НИС является МПНТС, благодаря полному соответствию не только требуемому набору функций, но и ограничительных параметров для конвертера РНТД в российской НИС.

Так, МПНТС являются достаточно гибкими предприятиями и не имеют большого количества собственности. Их активы, в основном, представляют из себя денежные средства и интеллектуальную собственность, что в первом случае позволяет говорить о высокой степени ликвидности активов, а во втором о возможности продажи технологии или возобновления бизнеса в случае банкротства. Нематериальные активы МПНТС в виде интеллек- туальной собственности зачастую выражены в охранных документах, как то: ноу-хау (10–15 % предприятий), патенты на изобретения (30–40 % предприятий), полезные модели (30–40 % предприятий), авторские свидетельства на программные продукты (~5 %) и другие.

Низкий объем оборотных активов говорит о достаточной степени «прозрачности» финансов предприятия, что позволяет контролировать целевое расходование средств на реализацию проекта. Небольшой штат освобождает такие предприятия от высоких социальных обязательств, а короткая иерархическая структура и низкая степень бюрократизации позволяет сократить период принятия решений и тем самым адаптации РНТД к требованиям рынка. Таким образом, по нашему мнению, малые предприятия научно-технической сферы отвечают всем требованиям, предъявляемым рынком к конвертеру инноваций.

На текущий момент активность создания новых видов продукции путем внедрения инноваций отечественными предприятиями была невысока. Даже в самых лидирующих областях промышленности России, таких как добывающие и обрабатывающие сырьевые ресурсы производства, доля предприятий, внедряющих инновационные разработки, составляла всего около 9 % в 2015 году, по данным органов государственной статистики.

Формирование модели национальной инновационной системы с учетом этого факта позволит структурировать цепочку инноваций в отечественной экономике и снизить зависимость от добывающих отраслей. Дальнейшее развитие данной тематики возможно в направлении предложения различных вариантов НИС, включающих в себя элементы централизованной и рыночной структур, где конвертером выступают малые предприятия научно-технической сферы, а также в направлении развития методик управления МПНТС в роли конвертера РНТД в отечественной экономике.

Список литературы Малое предприятие научно-технической сферы как конвертер РНТД в отечественной экономике

- Полтерович, В.М. Принципы формирования национальной инновационной системы/В.М. Полтерович//Проблемы теории и практики управления. -2008. -Т. 11. -С. 8-19.

- Суховей, А.Ф. Сохранение отраслевой науки как необходимого элемента отечественной инновационной системы/А.Ф. Суховей, И.М. Голова//Инновации. -2005. -№ 3.

- Дежина, И.Г. Становление российской национальной инновационной системы и развитие малого бизнеса/И.Г. Дежина, Б.Г. Салтыков//Проблемы прогнозирования. -2005. -№ 2.

- Freeman, C. Japan: A new national innovation system/С. Freeman//Technology and economy theory. -London: Pinter, 1988. -С. 331-348.

- Авдокушин, Е.Ф. Национальная инновационная система Японии/Е.Ф. Авдокушин//Вопросы новой экономики. -2010. -№ 4. -С. 39-53.

- Motohashi, K. University-industry collaborations in Japan: The role of new technology-based firms in transforming the National Innovation System/K. Motohashi//Research policy. -2005. -Т. 34. -№ 5. -С. 583-594.

- Asheim, B.T. Regional innovation systems: the integration of local ‘sticky'and global ‘ubiquitous' knowledge/B.T. Asheim, A. Isaksen//The Journal of Technology Transfer. -2002. -Т. 27. -№ 1. -С. 77-86.

- Lundvall B.Å. et al. National systems of production, innovation and competence building//Research policy. -2002. -Т. 31. -№ 2. -С. 213-231.

- Леонова, Т.Н. Национальная инновационная система Финляндии: модель построения экономики знаний/Т.Н. Леонова//Проблемы теории и практики управления. -2010. -№ 11. -С. 92-105.

- Монахов, И.А. Ирландия на пути инновационных преобразований: истоки и перспективы развития/И.А. Монахов//Инновации. -2012. -№ 10.

- Давыденко, Е.В. Модели национальных инновационных систем: зарубежный опыт и адаптация для России/Е.В. Давыденко//Проблемы современной экономики. -2014. -№ 2 (50).

- Edquist C., Hommen L. (ed.). Small country innovation systems: globalization, change and policy in Asia and Europe. -Edward Elgar Publishing, 2009.

- Nelson R.R. (ed.). National innovation systems: a comparative analysis. -Oxford university press, 1993.

- Лебедева, Л.Ф. Развитие НИОКР в СШАи других странах ОЭСР в начале XXI в./Л.Ф. Лебедева, С.В. Емельянов С.В.//Вопросы новой экономики. -2011. -№ 3. -С. 57-64.

- Емельянов, С.В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей/С.В. Емельянов//Менеджмент в России и за рубежом. -2002. -№ 3. -С. 74-87.

- Рыхтик, М.И. Национальная инновационная система США: история формирования, политическая практика, стратегии развития/М.И. Рыхтик, Е.В. Корсунская//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2012. -№ 6-1.

- Кузнецова, Е.Ю. Эффективность инновационного процесса: показатели оценки, инструмент повышения/Е.Ю. Кузнецова, О.О. Подоляк, П.В. Мезенцев//Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. -2002. -№ 1. -С. 96-113.

- Анищенко, Ю.А. Методика оценки эффективности деятельности малого инновационного предприятия/Ю.А. Анищенко, М.А. Рагозина, М.В. Сафронов//Фундаментальные исследования. -2015. -№ 9 часть 1. -С. 106-110.