Малоинвазивные симультанные операции у пожилых пациентов с хроническим калькулезным холециститом

Автор: Лещенко И.Г., Александров И.К., Каплан Б.И., Макушина Е.М., Кречко Николай Александрович

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

С 2006 по 2013 гг. плановые лапароскопические холецистэктомии по поводу хронического калькулезного холецистита выполнены 374 больным пожилого и старческого возраста. Среди них симультанные операции выполнены 114 (30,1%) пациентам, которые составили основную группу. В контрольную группу вошли 260 пациентов, которым выполнена изолированная лапароскопическая холецистэктомия. Возраст больных от 60 до 91 года. Среди них в возрасте от 60 до 74 лет 82 (21,9%) пациента, от 75 до 89 лет - 176 (77,5%), старше 89 лет - 2 (0,6%). Мужчин было 38,8 %, женщин - 61,2%. Установлено, что в специализированных гериатрических отделениях около 30% пациентов с хроническим калькулезным холециститом нуждаются в выполнении плановых симультанных операций. Стандартом в обследовании и подготовке к плановой симультанной операции является участие анестезиолога, терапевта (кардиолога), у мужчин - уролога. Выполнение симультанных операций этим больным не ухудшает результаты их лечения по сравнению с больными контрольной группы и позволяет существенно улучшить качество их жизни за счет уменьшения числа госпитализаций, снижения возможных осложнений от второго и третьего сочетанного хирургического заболевания.

Больные пожилого и старческого возраста, плановые лапароскопические холецистэктомии, симультанные операции

Короткий адрес: https://sciup.org/140188358

IDR: 140188358 | УДК: 616.366-003.731-036.12-093/-098-053.9

Текст научной статьи Малоинвазивные симультанные операции у пожилых пациентов с хроническим калькулезным холециститом

Актуальность проблемы

Камни желчного пузыря находят у 15–20% населения. При этом у 25% больных старше 60 лет диагностируют желчнокаменную болезнь (ЖКБ), осложненную хроническим калькулезным холециститом (ХКХ). Среди них, по данным ВОЗ, каждый десятый пациент пожилого и старческого возраста нуждается в симультанной операции (СО) [4, 9, 12].

Целесообразность СО сейчас никто не оспаривает, но возможность одновременного выполнения двух и более операций у пациента преклонного возраста нередко вызывает обоснованные сомнения – насколько оправдан риск такого вмешательства у больных, имеющих несколько других соматических заболеваний. Хирургическое лечение этих пациентов с повторными госпитализациями требует больших материальных затрат, а главное – задержка со своевременной операцией чревата наступлением осложнений со стороны одного из заболеваний [1, 2, 3, 5, 8, 12].

Новые возможности в решении этой проблемы появились в условиях полноценного предоперационного обследования этих больных, определяющих четкие критерии о показаниях и противопоказаниях к СО, благодаря успехам современной анестезиологии и реаниматологии, а также в связи с внедрением в гериатрическую практику малоинвазивных хирургических технологий и эффективных методов послеоперационной реабилитации [3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14]. Хотя СО увеличивают тяжесть и продолжительность вмешательства, общие сроки лечения при этом сокращаются, снижается риск развития возможных осложнений со стороны сопутствующих заболеваний из-за дополнительного наркоза и эмоциональных переживаний, связанных с необходимостью повторного вмешательства. Одновременно у части пожилых пациентов восстанавливается трудоспособность, у других – возможность самообслуживания и социальная адаптация. При этом очевиден и экономический эффект в рамках системы страховой медицины [1, 12].

Цель исследования

Улучшение результатов лечения больных пожилого и старческого возраста с ХКХ при выполнении им симультанных операций.

Материалы и методы

В хирургическом отделении Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн с 2006 по 2013 гг. плановые лапароскопические холецистэктомии (ЛХЭ) по поводу ХКХ выполнены 374 больным пожилого и старческого возраста. Среди них СО выполнены

114 (30,1%) пациентам, которые составили основную группу. В контрольную группу вошли 260 пациентов, которым выполнена изолированная ЛХЭ. Возраст больных от 60 до 91 года. Среди них в возрасте от 60 до 74 лет 82 (21,9%) пациента, от 75 до 89 лет – 176 (77,5%), старше 89 лет – 2 (0,6%). Мужчин было 38,8 %, женщин – 61,2%.

Больные основной и контрольной групп были сопоставимы по возрасту (табл. 1 и 2), тяжести сопутствующей патологии, характеру и длительности основного заболевания. Все больные, перенесшие операцию по поводу ХКХ, имели ее гистологическое подтверждение.

Обследование больных проводили с соблюдением принятых стандартов с учётом как сочетанных хирургических, так и основных сопутствующих заболеваний. Оценивали общее состояние, степень компенсации сопутствующих заболеваний. По показаниям расширяли обследование, выполняли эхокардиографию, мониторирование ЭКГ по Холтеру, компьютерную томографию. Больные консультированы терапевтом, неврологом, урологом, гинекологом, анестезиологом, а при необходимости и другими специалистами. У каждого больного было выявлено от 2 до 6 сопутствующих заболеваний, которые требовали предоперационной коррекции. Структура и частота доминирующих сопутствующих заболеваний у больных пожилого и старческого возраста с ХКХ представлены в таблице 3.

Среди доминирующих сопутствующих заболеваний у наших пациентов преобладала патология сердечной, дыхательной и мочевыделительной систем. При этом частота этих заболеваний у больных основной и контрольной групп имела, в целом, одинаково выраженный характер. Особенностью являлась лишь большая частота перенесенных инфарктов миокарда у больных контрольной группы (р < 0,05).

В зависимости от выявленных сопутствующих заболеваний больным проводили тщательную предоперационную подготовку с применением всего арсенала медикаментозной и немедикаментозной терапии [4, 7, 10, 12].

Для определения степени операционно-анестезиологического риска плановых симультанных операций у пожилых больных нами была использована методика, рекомендуемая Московским научным обществом анестезиологов–реаниматологов (1989) [7, 10, 12]. Кроме этого, на основании изучения литературы [3, 5, 8, 11] и анализа собственных клинических наблюдений в ходе исследования мы выработали четкие критерии абсолютных противопоказаний к СО у больных пожилого и старческого возраста с ХКХ.

Так, по опыту нашей работы к наиболее важным противопоказаниям относятся: перенесенный инфаркт миокарда в ранние сроки, нестабильная стенокардия, дисциркуляторная энцефалопатия 3 стадии, деменция или психоорганический синдром, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма в

Табл. 1. Распределение больных по возрасту (согласно рекомендациям ВОЗ) и полу (n = 374)

|

Возраст больных в годах |

Основная группа (n = 114) |

Контрольная группа (n = 260) |

P 1,2 (основная/ контрольная группы) |

||||||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

||

|

60–74 |

9 |

7,9 |

7 |

6,1 |

22 |

8,5 |

45 |

17,3 |

М Р1,2 > 0,05 Ж Р1,2 < 0,05 |

|

75–89 |

45 |

39,5 |

52 |

45,6 |

68 |

26,1 |

124 |

47,7 |

М Р1,2 < 0,05 Ж Р1,2 > 0,05 |

|

90 и старше |

- |

- |

1 |

0,9 |

1 |

0,4 |

- |

- |

- |

|

Всего |

54 |

47,4 |

60 |

52,6 |

91 |

35 |

169 |

65 |

М Р1,2 < 0,05 Ж Р1,2 < 0,05 |

Табл. 2. Средний возраст больных в годах (M ± m)

|

Показатели |

Основная группа |

Контрольная группа |

|

Количество больных |

114 |

260 |

|

Средний возраст |

77, 4 ±3,1 |

78, 3 ± 3,9 |

Примечание : статистически значимой разницы в среднем возрасте больных основной и контрольной групп нет (р > 0,05).

Табл. 3. Характер и частота доминирующих сопутствующих заболеваний у больных основной и контрольной групп

|

Нозологическая форма |

Группы больных (n,%) |

||||

|

Основная n = 114 |

Контрольная n = 260 |

Р |

|||

|

Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз |

97 |

85,1% |

234 |

90,0% |

Р < 0,05 |

|

Гипертоническая болезнь |

21 |

18,4% |

53 |

20,4% |

Р > 0,05 |

|

Нарушения сердечного ритма |

20 |

17,5% |

54 |

20,7% |

Р > 0,05 |

|

Бронхит хронический |

32 |

28,0% |

75 |

28,8% |

Р > 0,05 |

|

Дыхательная недостаточность I-II ст. |

17 |

14,9% |

37 |

14,2% |

Р > 0,05 |

|

Энцефалопатия I-III ст. |

94 |

82,4% |

221 |

85,0% |

Р > 0,05 |

|

Пиелонефрит латентный или активный |

100 |

87,7% |

222 |

85,4% |

Р > 0,05 |

|

Хроническая почечная недостаточность |

14 |

12,2% |

30 |

11,5% |

Р > 0,05 |

|

Язвенная болезнь желудка и ДПК в анамнезе |

7 |

6,1% |

20 |

7,7% |

Р > 0,05 |

|

Аденома простаты* |

48 |

89,3% |

126 |

86,2% |

Р > 0,05 |

Примечание : * – у мужчин.

стадии обострения или нестойкой ремиссии, некомпенсированный сахарный диабет, пиелонефрит в активной фазе, аденома простаты III стадии, хроническая болезнь почек IV–V стадии, нарушение свёртываемости крови, ожирение III–IV степени.

Индивидуальный подход к определению показаний к выполнению СО определялся и тем, что, с одной стороны, на основании вышеизложенных критериев проводили тщательный отбор пожилых пациентов для этих операций. С другой стороны, детальное обследование

позволило выявлять ежегодно крайне высокую степень операционно-анестезиологического риска у 11% больных, которым эти операции были противопоказаны.

Все операции проведены под эндотрахеальным наркозом.

В работе использовали статистические методы описательной статистики, корреляционного анализа, определение достоверности разницы между сравниваемыми величинами на основе расчета критерия Стьюдента. Разницу считали достоверной при р < 0,05.

Результаты исследования. По сочетанию выполненные операции были весьма разнообразными – 19 вариантов симультанных вмешательств (табл. 4).

В итоге 114 больным выполнили 247 операций. Из них 2 операции выполнены 97 больным (85,1%), 3 операции – 15 больным (13,2%), 4 операции – 2 больным (1,7%).

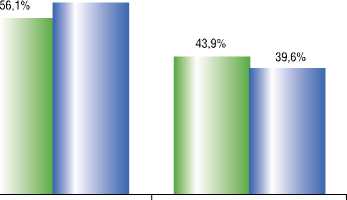

У больных основной группы операции значительной степени операционно-анестезиологического риска составили 56,1%, у больных контрольной группы – 60,4% (р > 0,05), а операции высокой степени операционноанестезиологического риска у больных основной группы составили 43,9%, у больных контрольной группы – 39,6% (р > 0,05) (рис. 1).

Из местных послеоперационных осложнений среди больных контрольной группы по сравнению с основной

60 .

50 _

40 .

30 _

20 _

10 ,

О..

60.4%

Высокая степень

Значительная степень

Основная группа ■ ■ Контрольная группа

Рис. 1. Сравнительные данные степени операционно-анестезиологического риска у больных основной и контрольной групп преобладало асептическое расхождение краев раны (р < 0,05), а также такие тяжелые осложнения как травма гепатикохоледоха (1), подпеченочный абсцесс (1). При этом в целом их было по сравнению с больными основной группой достоверно больше (р < 0,05) (табл. 5).

В структуре общих осложнений, как по отдельным нозологическим формам, так и в целом среди больных обеих групп существенной разницы не было (табл. 6) (р > 0,05).

Табл. 4. Характер и количество симультанных операций у больных основной группы (n = 114)

|

Характер операции |

Число больных |

Число операций |

|

|

n |

% |

||

|

ЛХЭ + пластика пупочного кольца местными тканями (по Мейо, Сапежко) |

53 |

46,5 |

106 |

|

ЛХЭ + пластика пахового канала по Лихтенштейну |

19 |

16,6 |

38 |

|

ЛХЭ + пластика пахового канала по Лихтенштейну справа+пластика пахового канала по Лихтенштейну слева |

7 |

6,1 |

21 |

|

ЛХЭ + грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой пупочного кольца |

7 |

6,1 |

14 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой пахового промежутка справа |

7 |

6,1 |

14 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой грыжевых ворот комбинированным способом |

3 |

2,6 |

6 |

|

ЛХЭ+пластика пахового канала по Постемпскому |

3 |

2,6 |

6 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой пахового промежутка справа + орхофуникулэктомия справа+-грыжесечение с пластикой пахового канала по Лихтенштейну слева |

2 |

1,7 |

8 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой пахового промежутка справа + орхофуникулэктомия |

2 |

1,7 |

6 |

|

ЛХЭ+иссечение полипа уретры |

2 |

1,7 |

4 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой грыжевых ворот грыжи белой линии + пластика полипропиленовой сеткой пупочной грыжи полипропиленовой сеткой |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой пупочного кольца по Мейо+иссесение папиллом кожи |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой грыжевых ворот грыжи белой линии + иссечение липомы спины больших размеров |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой пупочного кольца по Мейо+пластика пахового канала по Лихтенштейну слева |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой пупочного кольца по Мейо+иссечение пигментного невуса левого плеча |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+пластика пахового канала по Лихтенштейну справа+пластика пахового канала по Постемпскому слева |

1 |

0,9 |

3 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой грыжевых ворот спигелиевой линии |

1 |

0,9 |

2 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой грыжевых ворот правой боковой области живота |

1 |

0,9 |

2 |

|

ЛХЭ+грыжесечение с пластикой полипропиленовой сеткой грыжевых ворот грыжи белой линии живота |

1 |

0,9 |

2 |

|

Итого |

114 |

100 |

247 |

Табл. 5. Местные послеоперационные осложнения у больных основной и контрольной групп

|

Осложнения |

Группы больных |

Р (основная/ контрольная группы) |

|||

|

Основная (n = 114) |

Контрольная (n = 260) |

||||

|

n |

% |

n |

% |

||

|

Нагноение послеоперационной раны |

- |

- |

2 |

0,8 |

- |

|

Некроз кожных краев послеоперационной раны |

1 |

0,9 |

- |

- |

- |

|

Асептическое расхождение краев раны после ЛХЭ |

1 |

0,9 |

6 |

2,4 |

Р < 0,05 |

|

Внутрибрюшное кровотечение |

- |

- |

1 |

0,4 |

- |

|

Травма гепатикохоледоха |

- |

- |

1 |

0,4 |

- |

|

Подпеченочный абсцесс |

- |

- |

1 |

0,4 |

- |

|

Всего |

2 |

1,8 |

11 |

4,4 |

Р < 0,05 |

Табл. 6. Общие послеоперационные осложнения у больных основной и контрольной групп

|

Осложнения |

Группы больных |

Р (основная/ контрольная группы) |

|||

|

Основная (n = 114) |

Контрольная (n = 260) |

||||

|

n |

% |

n |

% |

||

|

Послеоперационная пневмония |

1 |

0,9 |

1 |

0,4 |

Р > 0,05 |

|

Острый инфаркт миокарда |

- |

- |

1 |

0,4 |

- |

|

Обострение хронического пиелонефрита |

- |

- |

1 |

0,4 |

- |

|

Острая задержка мочеиспускания с наложением эпицистостомы |

1 |

0,9 |

1 |

0,4 |

Р > 0,05 |

|

Всего |

2 |

1,8 |

4 |

1,6 |

Р > 0,05 |

Сравнительная оценка суммарного количества местных и общих послеоперационных осложнений у больных основной группы (3,6%) и контрольной группы (6,0%) показала, что у больных контрольной группы их было достоверно больше (р < 0,05).

Этот результат стал возможным в связи с повышением профессиональной подготовки всех специалистов, участвующих в лечении этих больных и внедрением новых технологий в обследование и лечение: четкое определение абсолютных противопоказаний к операции, оценка эффективности предоперационной подготовки, учет степени операционно-анестезиологического риска, совершенствование мануальной техники выполнения малоинвазивных и обычных операций.

Наше исследование позволило выявить следующие клинические и социальные приоритеты СО у гериатрических пациентов с ХКХ:

-

• избавление от рисков повторного наркоза, отягощающего течение сопутствующих хронических сердечнососудистых заболеваний, печени;

-

• возможность в ряде ситуаций исключить развитие осложнений в раннем послеоперационном периоде со стороны второго заболевания;

-

• увеличения риска появления противопоказаний со стороны сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек при проведении в будущем второй плановой операции;

-

• своевременное выполнение СО существенно улучшало качество жизни старых людей, которое включало в себя снижение психологической нагрузки на больного, так как каждая операция является стрессом;

-

• исключение зависимого повторного постороннего ухода, как со стороны медицинских, социальных работников, так и со стороны родственников в случае второй хирургической операции;

-

• восстановление комфортного самочувствия и физической активности для занятий любимым делом или хобби.

Внедрение в гериатрическую практику СО у больных с ХКХ оказало существенное влияние на снижение экономических затрат в системе ОМС. Для иллюстрации этого положения приводим экономический анализ выполнения СО у этих больных за период с 2006 по 2013 гг. Расчет экономических затрат проведен с учетом структуры затрат на медицинские услуги в системе ОМС Самарской области по состоянию на 1.02.2014 г. (стоимость 1 койкодня составляет 2 947,68 руб.).

За анализируемый период в хирургическом отделении СО выполнены 114 больным. В итоге этим больным выполнили 247 операций.

Длительность оплачиваемого пребывания на койке одного прооперированного хирургического больного на 1.02.2014 г. составила 19,7 койко-дня. В итоге затраты на одного прооперированного хирургического больного составили 58 069,3 руб. На 114 хирургических больных, которым выполнили СО, суммарные затраты составили 6 619 900,2 руб.

При условии выполнения этим больным за одну госпитализацию только одной операции суммарные затраты на 247 операций составили бы 14 343 117,1 руб. В итоге условный экономический эффект от выполнения СО 114 хирургическим больным за период 2006–2013 гг. составил 7 723 216,9 руб. (это в 2,1 раза меньше по сравнению с раздельными операциями).

Выводы

-

1. В специализированных гериатрических хирургических отделениях около 30% пациентов с ХКХ нуждаются в выполнении плановых СО.

-

2. Непременным условием в обследовании и подготовке к плановой СО этих больных является участие анестезиолога, терапевта (кардиолога), у мужчин – уролога.

-

3. Выполнение плановой изолированной ЛХЭ или СО больным пожилого и старческого возраста возможно в пределах значительной или высокой степени операционно-анестезиологического риска. При крайне высокой степени операционно-анестезиологического риска у 11% этих больных операции выполняют лишь по жизненным показаниям.

-

4. В специализированных гериатрических стационарах высокое качество лечения пациентов с ХКХ и другими сочетанными хирургическими заболеваниями можно достигнуть за счет совершенствования интраоперационной анестезии и мануальной техники ЛХЭ, а также от отказа в выполнении СО в связи с тяжелой не купирующейся патологией.

-

5. Выполнение СО больным пожилого и старческого возраста с ХКХ позволяет существенно улучшить качество их жизни за счет уменьшения числа госпитализаций, снижения возможных осложнений от второго и третьего сочетанного хирургического заболевания.

-

6. Внедрение в широкую хирургическую практику СО пожилым пациентам с ХКХ позволяет добиться условного экономического эффекта, снижающего затраты в 2,1 раза по сравнению с раздельными операциями.

Список литературы Малоинвазивные симультанные операции у пожилых пациентов с хроническим калькулезным холециститом

- Белоконев В.И. Опыт симультанных операций у больных с вентральными грыжами /В.И. Белоконев, С.Ю. Пушкин//Материалы конф. Актуальные вопросы герниологии. -М., 2010. -С. 32-35.

- Брискин Б.С. Гериатрические аспекты хирургии /Б.С. Брискин//Клиническая хирургия: национальное рук./под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -Т. 1. -С. 467-477.

- Бунатян А.А., Мизиков В.М., 2011; Анестезиология : национальное рук./под ред. А.А. Бунатяна, В.М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -1104 с.

- Галкин Р.А. Ошибки в хирургической практике и их предупреждение: Монография. Издание второе переработанное и дополненное /Р.А. Галкин, И.Г. Лещенко. -Москва: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. -432 с.

- Гурьянов В.А. Предоперационное обследование. Операционно-анестезиологический риск /В.А. Гурьянов//Анестезиология: национальное рук./под ред. А.А. Бунатяна, В.М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -С. 448-467.

- Жидков А.С. Симультанные операции при различных формах холецистита у больных старше 60 лет /С.А. Жидков, С.И. Третьяк//Медицинский журнал: рецензируемый научно-практический журнал. -2005. -№ 3. -С. 59-59.

- Кащеев В.И. Симультанные операции на основе лапароскопической холецистэктомии: Автореф. дис.. канд. мед. наук. Москва, 2007. -15 с.

- Кузнецов Н.А. Оценка риска операций и профилактика послеоперационных осложнений /Н.А. Кузнецов, П.А. Кириенко//Клиническая хирургия: национальное рук./под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -Т. 1. -С. 150-174.

- Лещенко И.Г. Руководство по хирургическим болезням пожилых /И.Г. Лещенко. Р.А. Галкин, -Самара: ГП «Перспектива», 2004. -432 с.

- Осипова Н.А. Анестезия в гериатрии у больных с сопутствующими заболеваниями /Н.А. Осипова, В.Е. Хороненко//Анестезиология: национальное рук./под ред. А.А. Бунатяна, В.М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -С. 973-1004.

- Приоритеты симультанных операций у гериатрических больных /И.Г. Лещенко, О.Г. Яковлев, Н.А. Кречко //Сб. научн. тр. сотрудников СамМИ «РЕАВИЗ». -Самара: СамМИ РЕАВИЗ, 2010. -С. 34-37.

- Яковлев О.Г. Симультанные операции у ветеранов Великой Отечественной войны : монография/О.Г. Яковлев, И.Г. Лещенко, И.К. Александров. -Самара: АЗИМУТ, 2009. -216 с.

- A novel approach to extraction of incarcerated omentum and mesh insertion in laparoscopic ventral hernia repair /K.A. Perry //Surg. Endosc. -2008. -№ 22 (3). -P. 798-801.

- Rosenberg J. Feasibility and outcome after laparoscopic ventral Hernia repair using Proceed mesh /J. Rosenberg, J. Burcharth//Hernia. -2008. -№ 12(5). -Р. 453-456.