Масштабы неравенства и особенности его восприятия в современной России

Автор: Белехова Галина Вадимовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Неравенство является ключевым вызовом социально-экономического развития для мира в целом и отдельных стран. В России проблема неравенства стоит особенно остро, поскольку масштабы и глубина различий в доходах населения значительно превышают «условные уровни» нормального неравенства. В связи с этим важно не допустить развития негативных социально-политических процессов и ухудшения общественных настроений. В статье поставлена цель определить особенности восприятия населением России сложившегося в стране неравенства и его проявлений. На данных Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития показано, что неравенство в России имеет большие масштабы и сохраняется на протяжении всего пореформенного периода развития страны без выраженной ориентации на сокращение глубины поляризации крайних доходных групп. На данных межстранового репрезентативного исследования по программе ISSP, проведенного в 2019 году, рассмотрено восприятие неравенства населением России и ряда зарубежных государств, а именно субъективная оценка глубины неравенства, его справедливости, роли государства в сокращении различий в доходах, особенностей системы перераспределения (роли налогов), доступности услуг здравоохранения и образования, степени конфликта (неприязни) между бедными и богатыми. Показано, что восприятие неравенства гражданами России отличается от восприятия жителей других стран более выраженной критической оценкой глубины, несправедливости, социального конфликта и неэффективности действий государства по сокращению различий в доходах. Определено, что население не проявляет толерантности к немонетарным измерениям неравенства, считая несправедливой возможность богатых людей приобретать медицинские и образовательные услуги высокого качества. Выявлено отсутствие существенных различий в восприятии неравенства в разных социально-демографических и социально-экономических группах населения. Обращается внимание на то, что субъективное восприятие неравенства в большей степени лежит в плоскости представлений о справедливом общественном устройстве, нежели однозначно определяется уровнем доходов.

Неравенство, монетарное неравенство, субъективная оценка, справедливость, запрос на перераспределение, коэффициент джини

Короткий адрес: https://sciup.org/147240280

IDR: 147240280 | УДК: 330.59 | DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.9

Текст научной статьи Масштабы неравенства и особенности его восприятия в современной России

Социально-экономическое неравенство является характерной чертой любого современного общества, значимой и общественно важной проблемой. Единогласно признается «факт принципиальной неустранимости и широкой социальной распространенности данного явления» (Горшков, 2014, с. 21).

Российские эксперты и государственные служащие на протяжении нескольких десятилетий подчеркивают, что «бедность и неравенство – это главные „болевые точки” современного (постсоветского) российского общества» (Ильин, Морев, 2021, с. 12). Как отмечает академик РАН М.К. Горшков, в России «проблема социальной несправедливости и неравенства занимает первые места в рейтинге общественных противоречий. За 25 лет реформ она проникла во все поры общества и стала характеризовать отношения практически во всех слоях населения. В особенности это касается распределительных отношений»1. По данным официальной статистики, «число россиян, живущих за чертой бедности, фактически не меняется на протяжении последних 8 лет» (Ильин, Морев, 2021, с. 13), как и избыточные масштабы дифференциации, характеризуемые коэффициентами фондов и Джини, которые остаются практически неизменными последнее десятилетие (Россошанский, Белехова, 2020, с. 38). Альтернативные международные исследования показывают, что в России за последние 30 лет

(1989–2016 гг.) совокупные доходы 50% населения с наименьшими доходами снизились на 20%, тогда как совокупные доходы 10% населения с наибольшими доходами увеличились почти вдвое (на 171%), а уровень доходов 1% наиболее состоятельных граждан вырос на 429%, т. е. практически в 4,5 раза (Novokmet et al., 2017, рp. 78–79).

Результаты многочисленных зарубежных исследований и аналитических докладов свидетельствуют, что в большинстве стран с развитой и развивающейся экономикой доходное и имущественное неравенство увеличивается с 1980-х гг., хотя и весьма неравномерно (Alvaredo et al., 2017; Piketty, Saez, 2014; Nolan, Valenzuela, 2019). В частности, относительно низкий рост неравенства и концентрации богатства фиксируется в континентальной Европе и Китае, тогда как в США, Великобритании и Индии он более стремительный2. Значительные различия прослеживаются в уровне неравенства по регионам: в Европе доход 10% самых богатых людей составляет 36% дохода всего населения, в Восточной Азии – 43%, в Латинской Америке – 55%, а в государствах БВСА (Ближний Восток и Северная Африка) он достигает 58%3. Поэтому проблематика неравенства красной нитью проходит через все 17 целей устойчивого развития на период 2030 года4, разработанных ООН и одобренных 193 странами мира. Эти цели касаются не только сокращения неравенства внутри стран и между ними, но и снижения дифференциации населения в доступе к жизненно важным благам (здравоохранению, образованию, экологии, инфраструктуре), обеспечения всем гражданам равных возможностей.

Неравенство – явление многоаспектное, объединяющее разные характеристики (неравенство доходов, имущества, возможностей, богатства и проч.), разные уровни (неравенство в верхней, средней и нижней части доходного распределения), разные измерения (объективные и субъективные показатели неравенства), различные последствия для человека, общественной и хозяйственной жизни страны. Признавая невозможность полностью освободиться от монетарных и немонетарных неравенств, важно понимать его масштабы и легитимность, а также то, каким образом оно воспринимается обществом. Последний аспект на фоне относительно стабильных показателей неравенства и продолжительного периода экономических и внешнеполитических потрясений 2010-х – начала 2020-х гг. приобретает особое значение. Субъективная оценка позволяет получить оперативное представление о том, каким образом население оценивает глубину и справедливость различий между богатыми и бедными, насколько велика неприязнь между полярными доходными группами, насколько успешно государство (правительство) справляется с задачей сокращения дифференциации населения.

В связи с этим цель нашего исследования состоит в изучении особенностей восприятия населением России сложившегося в стране неравенства и его проявлений. Для достижения цели поставлены и реализованы следующие задачи: рассмотрены теоретико-методологические аспекты изучения субъективного восприя- тия неравенства; представлена оценка текущей ситуации в области неравенства населения, т. е. проанализированы динамика, масштабы и межрегиональная дифференциация фактического уровня монетарного неравенства в России в 2010–2021 гг.; выявлены особенности субъективного восприятия монетарного неравенства в России, в том числе в сравнении с зарубежными странами, а также в группах населения с разными социально-демографическими и социально-экономическими характеристиками.

Проблематика неравенства: краткий обзор

В самом общем виде неравенство следует рассматривать как «специфическую форму социальной дифференциации, которая предопределяет различия жизненных условий индивидов …, их неодинаковый доступ к экономическим, социальным, политическим, информационным и иным ресурсам, … разные возможности удовлетворения … потребностей и интересов» (Горшков, 2014, с. 20). Существует множество факторов, обусловливающих возникновение неравенства, но главной причиной и следствием этого процесса становится неравномерное и несправедливое распределение ресурсов. Поэтому «чрезмерное» неравенство чревато разнообразными проблемами: «экономическими, поскольку формирует мощное давление в пользу перераспределения, подрывая тем самым экономический рост; социальными, поскольку влечет ухудшение социально-психологического состояния населения и разрушает социальную сплоченность общества; политическими, поскольку может генерировать социальную напряжённость, угрожать демократическим основам и способствовать формированию запроса на изменение общественного договора с государством» (Гимпельсон, Монусова, 2014, с. 217; Мареева, 2018, с. 104).

В зарубежной и отечественной науке ведется активное обсуждение масштабов, факторов и последствий монетарных и немонетарных неравенств. Экономисты, социологи и политологи преимущественно опираются на объективные статистические показатели и методы математического моделирования, что позволяет им оценивать степень остроты распреде- ления ресурсов между крайними доходными группами, прогнозировать последствия наблюдаемой дифференциации, выявлять факторы и причины усиления различий (Пикетти, 2015; Стиглиц, 2015; Аникин, Тихонова, 2016; Овчарова и др., 2016; Капелюшников, 2017; Россошанский, 2019; Салмина, 2021; Черныш, 2021; Novokmet et al., 2017).

Отдельный пласт исследований посвящен вопросам субъективного восприятия неравенств населением (Салмина, 2007; Гимпель-сон, Монусова, 2014; Овчарова и др., 2014; Мареева, 2021; Мареева и др., 2022). Среди работ на стыке экономики и социологии следует отметить труды В.Е. Гимпельсона и С.В. Мареевой с соавторами, которые проводят многолетний мониторинг субъективного восприятия неравенства в российском обществе, опираясь на международные и национальные опросы (Гимпельсон, Монусова, 2014; Мареева и др., 2022). Они отслеживают динамику восприятия неравенства, выявляют основания дифференциации мнений, особое внимание уделяя фактору социальной мобильности. В одной из последних работ авторы заключают, что восприятие монетарных и немонетарных неравенств, а также запрос на их сокращение «формируются в большей степени исходя из нормативных представлений о „должном” устройстве общества и оценки его соответствия наблюдаемой реальности, чем из особенностей индивидуальной ситуации, в том числе ожидаемой или фактической мобильности» (Мареева и др., 2022, с. 41).

Большинство авторов сходятся в том, что представления населения об уровне реального неравенства и своем положении в доходной иерархии не всегда совпадают со статистически измеренными показателями (Гимпельсон, Чернина, 2020, с. 34; Мареева и др., 2022, с. 43; Knell, Stix, 2020). Однако доказано существование связи между «представлениями населения об относительном благосостоянии и удовлетворенностью жизнью» (Clark, d’Ambrosio, 2015), социальным доверием (Barone, Mocetti, 2016; Hu, 2017), протестной активностью (Diaz, 2017; Schoene, Allaway, 2019). Согласно проведенным исследованиям, восприятие доходного неравенства как высокого проявляется в заметных различиях в удовлетворенности жизнью между группами населения с разным уровнем дохода, а само неравенство в удовлетворенности жизнью оказывает значительное негативное влияние на социальное доверие (Graafland, Lous, 2019). Более высокие уровни неравенства в доходах и богатстве коррелируют с более низким уровнем межличностного доверия и доверия к политическим институтам, с ослабленной поддержкой институционального устройства в целом5 (Krieckhaus et al., 2014; Gould, Hijzen, 2016). Как показано в (Goubin, Hooghe, 2020), взаимосвязь между восприятием неравенства на макроуровне и доверием населения к государственным институтам также зависит от социально-экономического положения людей.

Учитывая вышесказанное, мы вполне правомерно можем согласиться с утверждением некоторых исследователей о том, что восприятие людьми неравенства более существенно «для предсказания поведения индивидов, чем реальные показатели неравенства» (Гимпель-сон, Чернина, 2020, с. 31; Gimpelson, Treisman, 2018; Kuhn, 2015). «В современной России массовые реакции на социальное неравенство исходят из базовых ценностно-мировоззренческих позиций россиян, приобретая характер недовольства сложившимися в стране за годы реформ социально-экономическими отношениями, в том числе распределением собственности и доходов» (Горшков, 2020, с. 238). Поэтому, по мнению некоторых российских ученых, запрос от населения «на сокращение неравенства связан в первую очередь с субъективной оценкой неравенства, а не его фактической глубиной» (Мареева и др., 2022, с. 43; Gimpelson, Treisman, 2018). Поскольку для российской социокультурной модели ключевой идейной основой выступает концепция справедливости (Российское общество …, 2017, с. 108, 143–144;

Мареева, 2015, с. 110–111; Лапин и др., 2020, с. 8), то на первый план выходят «нормативные представления россиян о принципах справедливого общества, связанных с теми или иными неравенствами» (Мареева и др., 2022, с. 55). Согласно опросам Института социологии ФНИСЦ РАН, с одной стороны, только около трети россиян в качестве обязательного элемента справедливого общества называют небольшие различия в доходах, лишь 10% относят к таким элементам малую долю богатых, что говорит о «толерантности населения к доходным неравенствам как таковым, если они возникают в условиях равных возможностей – равного доступа к медицине, рынку труда и образованию» (Мареева и др., 2022, с. 55–56). С другой стороны, именно дифференциация по доходам и доступу к социальным услугам оказывается для россиян наиболее болезненной: так, оценивая свое положение в многомерном социальном пространстве, они часто отмечают, что лично страдают от неравенства доходов (47% в 2013 году, 69% в 2018 году, 67% в 2020 году), неравенства в доступе к медицинской помощи (38, 51 и 46% соответственно) и хорошим рабочим местам (28, 38 и 38% соответственно), неравенства жилищных условий (28, 36 и 32% соответственно) и неравенства в возможностях для детей из разных слоев общества (21, 19 и 26% соответственно)6.

Приведенные данные «свидетельствуют о том, что сложившаяся в российском обществе ситуация не отвечает нормативным принципам справедливости в представлениях населения и не обеспечивает требуемое равенство возможностей» (Мареева и др., 2022, с. 55). «Восприятие существующего в обществе неравенства и паттернов распределения прав собственности как несправедливых может способствовать делегитимизации в глазах населения всего институционального устройства общества, оппортунистическому поведению по отношению к „несправедливой” системе установленных в обществе правил» (Мареева, 2015, с. 110). Подобная ситуация актуализирует запрос на изучение особенностей субъективного восприятия неравенства в современной России, на протяжении нескольких лет находящейся в условиях неопределенности из-за последствий решений во внешней политике. При этом важно не только проанализировать мнение населения о неравенстве с точки зрения масштаба, степени справедливости и роли государства, но и оценить дифференциацию восприятия неравенства в разных социальных (социально-экономических и социальнодемографических) группах.

Дизайн исследования и информационная база

Неравенство как социально-экономический феномен многогранно и проявляется не только в дифференциации доходов и/или богатства, но и в немонетарных аспектах в виде неравных возможностей в доступе населения к социально значимым благам и ресурсам. В данном исследовании, говоря о неравенстве, мы имеем в виду в первую очередь его доходное (монетарное) измерение, касающееся различий в уровне получаемых доходов. При этом мы расширяем анализ за счет рассмотрения немонетарных проявлений неравенства, связанных с возможностями обеспечения более высокого уровня и качества жизни, а именно оплаты более качественных образовательных и медицинских услуг.

В ходе работы в соответствии с поставленными задачами и имеющимся эмпирическим материалом использован комплекс общих и специальных методов научного познания. В частности, для систематизации теоретикометодологических аспектов изучения субъективного восприятия неравенства применены общенаучные методы – обобщение, сравнение, анализ и синтез научной литературы и открытых источников. Для реализации аналитических задач по выявлению тенденций фактического уровня неравенства и особенностей его субъективного восприятия населением использованы методы статистического и социологического анализа (динамический анализ, расчет и анализ показателей дифференциации, дескриптивный анализ, анализ многомерного частотного распределения с помощью комбинационных таблиц).

В российской и международной практике для измерения фактического уровня неравенства населения применяется набор различных показателей, основу которого составляют показатели дифференциации и концентрации доходов (коэффициенты фондов и Джини, индекс Тейла, коэффициент Аткинсона и др.) и показатели распределения доходов (децильный коэффициент дифференциации, квинтильный коэффициент, коэффициент Пальма и др.). Зачастую анализ дополняется объемными индикаторами (уровень среднедуше-вых/медианных доходов, уровень бедности и проч.) и расчетом показателей межрегиональной дифференциации (размах вариации, коэффициент разрыва полярных значений, коэффициент вариации, дисперсия, коэффициент осцилляции и проч.). В нашей работе оценка фактического уровня монетарного неравенства населения проведена по таким статистическим показателям, как среднедушевой денежный доход, децильный коэффициент фондов, коэффициент Джини.

Оценка субъективного восприятия неравенства выполнена в соответствии с международной методикой The International Social Survey Programme (ISSP) по модулю «Social Inequality» («Социальное неравенство»)7. Она включает следующие индикаторы: глубина и справедливость неравенства, роль государства в сокращении различий в доходах, особенности системы перераспределения (роль налогов), доступность услуг здравоохранения и образования, степень конфликта (неприязни) между бедными и богатыми. Измерение восприятия населения построено на нормативных вопросах, позволяющих оценить степень согласия респондентов с утверждениями о разнице в доходах, о справедливости различий и т. д. Полученные данные не являются прямой оценкой положения респондента в доходной иерархии, однако их можно использовать в качестве косвенного показателя фактического распределения доходов и богатства в обществе.

Эмпирической базой исследования выступают официальные статистические данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также результаты социологического опроса 2019 года в странах, участвовавших в Международной программе социальных обследований (ISSP-2019) с модулем «Социальное неравенство». Доступная база данных включает 35127 индивидуальных наблюдений из 22 стран8. Для сравнительного анализа с Россией (1567 наблюдений) выбраны 16 государств, наиболее различающихся по уровню экономического развития, особенностям институционального устройства и степени фактического неравенства (по коэффициенту Джини): Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Италия, Литва, Новая Зеландия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Южная Африка, Япония9. В качестве объясняющих переменных используется ряд социально-демографических и экономических характеристик индивидов, доступных в ISSP: пол, возраст, семейное положение (состояние в браке), наличие детей, занятость на рынке труда, уровень образования, самооценка социального статуса, территория проживания.

Основные выводы в статье сделаны по состоянию на 2019 год – год проведения международного социологического исследования ISSP. В соответствии с этим, а также с учетом доступности информации в базах Росстата и ОЭСР анализ объективных индикаторов неравенства охватывает период 2010–2019/2020 гг.

Оценка фактического уровня монетарного неравенства населения

Одним из индикаторов неравенства, широко применяемым для международных сопоставлений, является индекс (коэффициент) Джини. Он «характеризует дифференциацию денежных доходов населения, измеряя степень отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения» (Горшков, 2014, с. 23). В отличие от других индикаторов (децильного коэффициента фондов, коэффициента Пальма, индекса Тейла и проч.) коэффициент Джини «более чувствителен к изменениям в средней части распределения» (Салмина, 2021, с. 82; Gastwirth, 2017). Подчеркнем, что сравнение стран по индексу Джини «довольно условно, поскольку размер страны, ВВП и численность населения значительно влияют на уровень неравенства» (Россошанский, 2019, с. 113), однако оно позволяет получить общее представление о масштабах неравенства по странам мира.

Согласно данным ОЭСР ( табл. 1 ), среди рассматриваемых государств наибольший уровень неравенства населения по коэффициенту Джини ежегодно отмечается в России (выше 0,4). В остальных странах уровень показателя заметно ниже; при этом во многих из них дифференциация населения по доходам незначительно усиливается. Несмотря на позитивное изменение показателя в России в целом за рассматриваемый период, его уровень в последние годы относительно стабилен и превышает «условную отметку» избыточного неравенства в 0,40010.

В разрезе российских территорий ожидаемо высокая степень доходной дифференциации населения отмечается в более развитых субъектах, а именно в экспортно-ресурсных регионах и регионах с развитой промышленной и торгово-транспортной деятельностью (Тюменская, Сахалинская, Свердловская области, Чукотский автономный округ, Краснодарский край), а также в крупнейших агломерациях (г. Москва, г. Санкт-Петербург; табл. 2 ).

Таблица 1. Коэффициент Джини по странам мира*

|

Страна |

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|

Россия |

0,421 |

0,415 |

0,412 |

0,412 |

0,411 |

0,414 |

0,412 |

|

Болгария |

0,329 |

0,369 |

0,377 |

0,402 |

0,395 |

0,408 |

0,402 |

|

Великобритания |

0,351 |

0,356 |

0,360 |

0,351 |

0,357 |

0,366 |

0,366 |

|

Литва |

0,329 |

0,380 |

0,372 |

0,378 |

0,374 |

0,361 |

0,357 |

|

Израиль |

0,371 |

0,360 |

0,346 |

0,344 |

0,348 |

0,342 |

н.д. |

|

Япония |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

0,334 |

н.д. |

|

Италия |

0,327 |

0,326 |

0,333 |

0,327 |

0,334 |

0,330 |

н.д. |

|

Новая Зеландия |

0,335 |

0,341 |

0,325 |

0,333 |

0,335 |

0,330 |

0,326 |

|

Швейцария |

0,298 |

0,297 |

0,296 |

0,302 |

0,299 |

0,311 |

0,316 |

|

Германия |

н.д. |

0,289 |

0,293 |

0,294 |

0,289 |

0,289 |

н.д. |

|

Финляндия |

0,264 |

0,257 |

0,260 |

0,259 |

0,266 |

0,269 |

н.д. |

|

Дания |

н.д. |

0,256 |

0,263 |

0,261 |

0,264 |

0,263 |

н.д. |

|

Словения |

0,245 |

0,251 |

0,250 |

0,244 |

0,243 |

0,249 |

0,246 |

|

Чехия |

0,260 |

0,257 |

0,258 |

0,253 |

0,249 |

0,249 |

0,248 |

|

Хорватия |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

|

Чили |

н.д. |

н.д. |

0,454 |

н.д. |

0,460 |

н.д. |

н.д. |

|

Южная Африка |

н.д. |

н.д. |

0,626 |

н.д. |

0,618 |

н.д. |

н.д. |

* Ранжировано по 2018 году.

Составлено по: Income inequality. URL:

Таблица 2. Коэффициент Джини по регионам России

|

Регион* |

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Ранг** |

|

Еврейская автономная область |

0,378 |

0,369 |

0,355 |

0,347 |

0,349 |

0,34 |

0,327 |

1 |

|

Республика Ингушетия |

0,359 |

0,368 |

0,358 |

0,356 |

0,342 |

0,334 |

0,328 |

2 |

|

Костромская область |

0,365 |

0,358 |

0,35 |

0,353 |

0,338 |

0,338 |

0,329 |

3 |

|

Республика Хакасия |

0,378 |

0,356 |

0,346 |

0,354 |

0,354 |

0,34 |

0,329 |

3 |

|

Владимирская область |

0,366 |

0,36 |

0,355 |

0,349 |

0,344 |

0,34 |

0,332 |

5 |

|

Кировская область |

0,366 |

0,366 |

0,349 |

0,343 |

0,34 |

0,34 |

0,332 |

5 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,368 |

0,373 |

0,365 |

0,356 |

0,348 |

0,344 |

0,332 |

5 |

|

Республика Крым |

0,309 |

0,34 |

0,348 |

0,336 |

0,333 |

8 |

||

|

Новгородская область |

0,403 |

0,389 |

0,378 |

0,36 |

0,349 |

0,343 |

0,334 |

9 |

|

Челябинская область |

0,4 |

0,382 |

0,368 |

0,352 |

0,355 |

0,348 |

0,334 |

9 |

|

Вологодская область |

0,373 |

0,365 |

0,361 |

0,35 |

0,354 |

0,356 |

0,357 |

43 |

|

Свердловская область |

0,432 |

0,422 |

0,41 |

0,405 |

0,403 |

0,405 |

0,394 |

73 |

|

Республика Башкортостан |

0,427 |

0,424 |

0,412 |

0,416 |

0,411 |

0,408 |

0,394 |

73 |

|

Забайкальский край |

0,401 |

0,398 |

0,395 |

0,397 |

0,406 |

0,406 |

0,397 |

75 |

|

Краснодарский край |

0,415 |

0,421 |

0,414 |

0,404 |

0,405 |

0,403 |

0,401 |

76 |

|

г. Санкт-Петербург |

0,446 |

0,432 |

0,408 |

0,406 |

0,405 |

0,406 |

0,402 |

77 |

|

Сахалинская область |

0,415 |

0,408 |

0,408 |

0,412 |

0,418 |

0,419 |

0,402 |

77 |

|

Республика Адыгея |

0,385 |

0,396 |

0,383 |

0,396 |

0,403 |

0,405 |

0,404 |

79 |

|

Чукотский автономный округ |

0,406 |

0,419 |

0,413 |

0,4 |

0,405 |

0,408 |

0,407 |

80 |

|

г. Москва |

0,505 |

0,454 |

0,432 |

0,417 |

0,417 |

0,418 |

0,413 |

81 |

|

Тюменская область |

0,446 |

0,437 |

0,431 |

0,426 |

0,432 |

0,431 |

0,426 |

82 |

|

СПРАВОЧНО: Российская Федерация |

0,421 |

0,415 |

0,412 |

0,411 |

0,414 |

0,412 |

0,406 |

– |

|

Коэффициент вариации, % |

6,410 |

5,443 |

6,413 |

5,627 |

5,983 |

6,411 |

6,355 |

– |

|

Коэффициент осцилляции |

0,377 |

0,271 |

0,345 |

0,242 |

0,252 |

0,262 |

0,273 |

– |

|

* Указаны 10 регионов с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодская область. ** Ранжировано по данным на 2020 год. Составлено по: Регионы России: стат. сб. / Росстат. |

||||||||

Несколько ниже величина показателя в проблемных с точки зрения социально-экономического развития регионах. Однако у основной части субъектов России значения коэффициента Джини весьма близки, что подтверждают рассчитанные коэффициенты вариации и осцилляции. Другими словами, российские регионы по показателю Джини достаточно однородны и различия между ними не усиливаются.

Аналогичные закономерности фиксируются по другому индикатору неравенства – децильному коэффициенту фондов, характеризующему различия в доходах 10% наиболее богатого и 10% наиболее бедного населения ( табл. 3 ).

В целом по России за исследуемый период он сократился с 16,6 до 14,9 раза, что, однако, всё ещё выше «условной отметки» нормального неравенства (6–8 раз) (Лапин и др., 2020, с. 11–12). Несмотря на существенный разрыв значений коэффициента между полярными регионами (порядка 2,5 раза в 2010–2015 гг., около двух раз в 2016–2020 гг.), рассчитанный коэффициент вариации (ниже 30%) свидетельствует об однородности совокупности, а снижение коэффициента осцилляции говорит о том, что значение коэффициента фондов все большего количества регионов приближается к среднему и происходит конвергенция регионального развития.

Таблица 3. Коэффициент фондов по регионам России

|

Регион* |

2010 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Ранг** |

|

Костромская область |

11,1 |

10,6 |

10 |

10,2 |

9,2 |

9,2 |

8,6 |

1 |

|

Еврейская автономная область |

12,1 |

11,4 |

10,3 |

9,8 |

9,9 |

9,3 |

8,6 |

1 |

|

Республика Ингушетия |

10,6 |

11,3 |

10,5 |

10,5 |

9,4 |

8,9 |

8,6 |

1 |

|

Республика Хакасия |

12,2 |

10,5 |

9,7 |

10,3 |

10,3 |

9,3 |

8,7 |

4 |

|

Владимирская область |

11,1 |

10,8 |

10,4 |

10 |

9,6 |

9,3 |

8,8 |

5 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

11,4 |

11,7 |

11,1 |

10,4 |

9,8 |

9,6 |

8,8 |

5 |

|

Кировская область |

11,2 |

11,2 |

9,9 |

9,5 |

9,3 |

9,3 |

8,8 |

5 |

|

Республика Крым |

7,5 |

9,4 |

9,8 |

9,1 |

8,9 |

8 |

||

|

Новгородская область |

14,6 |

13,2 |

12,1 |

10,8 |

9,9 |

9,5 |

8,9 |

8 |

|

Челябинская область |

14,3 |

12,5 |

11,4 |

10,1 |

10,3 |

9,9 |

8,9 |

8 |

|

Вологодская область |

11,7 |

11,1 |

10,8 |

10,0 |

10,3 |

10,4 |

10,5 |

42 |

|

Республика Башкортостан |

17,4 |

16,9 |

15,6 |

16,0 |

15,5 |

15,0 |

13,7 |

73 |

|

Свердловская область |

18 |

16,7 |

15,3 |

14,8 |

14,6 |

14,8 |

13,7 |

73 |

|

Республика Саха (Якутия) |

14,4 |

14,0 |

13,7 |

14,0 |

14,9 |

14,8 |

14,0 |

75 |

|

Краснодарский край |

15,9 |

16,6 |

15,8 |

14,7 |

14,8 |

14,6 |

14,3 |

76 |

|

г. Санкт-Петербург |

20,0 |

18,0 |

15,1 |

14,8 |

14,8 |

14,9 |

14,4 |

77 |

|

Сахалинская область |

15,8 |

15,1 |

15,1 |

15,5 |

16,3 |

16,3 |

14,5 |

78 |

|

Республика Адыгея |

12,8 |

13,8 |

12,6 |

13,8 |

14,6 |

14,8 |

14,6 |

79 |

|

Чукотский автономный округ |

14,8 |

16,3 |

15,7 |

14,2 |

14,8 |

15,1 |

15,0 |

80 |

|

г. Москва |

28,3 |

21,2 |

18,1 |

16,1 |

16,2 |

16,2 |

15,6 |

81 |

|

Тюменская область |

20 |

18,7 |

17,8 |

17,2 |

17,9 |

17,9 |

17,2 |

82 |

|

СПРАВОЧНО: Российская Федерация |

16,6 |

15,8 |

15,5 |

15,4 |

15,8 |

15,6 |

14,9 |

– |

|

Коэффициент вариации, % |

20,37 |

16,14 |

17,24 |

15,23 |

16,39 |

17,43 |

17,02 |

– |

|

Коэффициент осцилляции |

1,298 |

0,859 |

0,890 |

0,682 |

0,733 |

0,772 |

0,776 |

– |

* Указаны 10 регионов с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодская область.

** Ранжировано по данным на 2020 год.

Составлено по: Регионы России: стат. сб. / Росстат.

Согласно устоявшемуся мнению, «Россия отличается высоким уровнем регионального неравенства: достаток жителей самого богатого субъекта РФ может в разы превышать аналогичный показатель в беднейшем из них» (Горшков, 2016, с. 698). Как отмечено выше, динамика относительных индикаторов неравенства демонстрирует стремление к выравниванию регионов. Что же касается изменения объемных показателей, характеризующих уровень доходов (например, среднедушевых денежных доходов, табл. 4), то по ним нельзя однозначно судить о положительной динамике в сни- жении уровня межрегиональной поляризации. Несмотря на сокращение разрыва между полярными регионами за рассматриваемый период с 3,6 до 2,7 раза, значения коэффициентов вариации и осцилляции колеблются несущественно, сближения регионов не наблюдается. В лидерах стабильно остаются развитые субъекты с богатой экспортно-ресурсной, производственной и финансовой базой, тогда как в числе аутсайдеров – дотационные субъекты СевероКавказского и Южного федеральных округов с низким уровнем социально-экономического развития.

Таблица 4. Среднедушевые денежные доходы населения (с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам)*, руб. в месяц

|

Регион** |

2010 г. |

2015 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

Ранг*** |

Изм-е, 2020 г. к 2010 г., %**** |

|

г. Москва |

31389,6 |

42098,8 |

45166,8 |

48348,0 |

52401,6 |

55214,8 |

1 |

-8,0 |

|

Чукотский автономный округ |

21499,7 |

40398,5 |

46600,1 |

46685,0 |

47966,6 |

53746,5 |

2 |

43,2 |

|

Магаданская область |

19504,9 |

34545,1 |

37940,7 |

42630,5 |

46624,0 |

51192,8 |

3 |

34,0 |

|

Сахалинская область |

21461,7 |

37743,8 |

41527,8 |

45082,4 |

49089,0 |

50724,8 |

4 |

14,6 |

|

Тюменская область |

23842,5 |

37044,2 |

39867,0 |

42204,2 |

44507,6 |

46212,0 |

5 |

1,6 |

|

г. Санкт-Петербург |

23678,1 |

34788,8 |

38316,8 |

40753,7 |

43432,7 |

45527,0 |

6 |

5,5 |

|

Московская область |

20860,7 |

34946,5 |

37815,2 |

40291,1 |

42968,7 |

43121,9 |

7 |

9,3 |

|

Республика Татарстан |

21926,8 |

36380,7 |

37202,3 |

38673,5 |

41304,1 |

41248,5 |

8 |

11,9 |

|

Свердловская область |

22102,4 |

34922,7 |

35806,8 |

38289,8 |

41046,5 |

40030,4 |

9 |

-10,0 |

|

Мурманская область |

18936,5 |

30337,8 |

32811,0 |

34971,6 |

37370,4 |

39755,1 |

10 |

5,6 |

|

Вологодская область |

13916,4 |

24564,6 |

25453,8 |

27099,2 |

29043,5 |

29768,5 |

46 |

15,0 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

13621,0 |

20414,1 |

21730,5 |

22335,5 |

23364,2 |

24216,5 |

73 |

1,2 |

|

Ставропольский край |

12880,9 |

22216,9 |

23215,4 |

23844,9 |

24823,3 |

24209,4 |

74 |

1,1 |

|

Республика Крым |

0,0 |

17866,0 |

21496,5 |

22014,2 |

23648,3 |

24169,6 |

75 |

18,3 |

|

Республика Марий Эл |

12399,8 |

20860,6 |

21739,0 |

22023,1 |

23611,4 |

24069,1 |

76 |

11,3 |

|

Курганская область |

15217,3 |

21602,2 |

22184,8 |

21697,8 |

22999,5 |

23927,1 |

77 |

-15,5 |

|

Республика Тыва |

10906,3 |

16979,3 |

16672,2 |

17304,8 |

18877,6 |

21464,4 |

78 |

-0,8 |

|

Республика Алтай |

12996,3 |

16215,1 |

17356,2 |

18930,6 |

20012,5 |

21436,4 |

79 |

-7,4 |

|

Республика Калмыкия |

8813,2 |

16706,4 |

17767,6 |

18397,6 |

19404,0 |

21006,1 |

80 |

32,8 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

11825,9 |

18245,0 |

18573,1 |

19066,8 |

20322,2 |

20948,6 |

81 |

-5,1 |

|

Республика Ингушетия |

11699,6 |

17726,4 |

18929,9 |

19524,1 |

19704,3 |

20156,2 |

82 |

1,6 |

|

СПРАВОЧНО: Российская Федерация |

18958 |

30254 |

31897 |

33266 |

35338 |

36073 |

– |

– |

|

Коэффициент вариации, % |

21,0 |

20,0 |

20,8 |

22,0 |

22,1 |

22,6 |

– |

– |

|

Коэффициент осцилляции |

1,39 |

0,98 |

1,08 |

1,08 |

1,09 |

1,11 |

– |

– |

|

* Перевод в сопоставимые цены осуществлен по стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Данный метод используется для сравнения регионов между собой за соответствующий год. ** Указаны 10 регионов с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодская область. *** Ранжировано по данным на 2020 год. **** Рассчитано по показателям, выраженным в сопоставимых ценах 2020 года, перевод в которые осуществлен по индексу потребительских цен. Данный метод используется для оценки изменения стоимостных показателей за ряд лет в рамках одного региона с учетом уровня инфляции. Рассчитано по: Регионы России: стат. сб. / Росстат. |

||||||||

Таким образом, неравенство в России имеет большие масштабы и сохраняется на протяжении всего пореформенного периода развития страны без выраженной ориентации на сокращение глубины поляризации крайних доходных групп населения. Стоит отметить, что нами проанализированы официальные статистические данные, основанные на выборочных опросах населения. По мнению некоторых исследователей (Салмина, 2021; Novokmet et al., 2017), оценки Росстата занижают масштабы неравенства, в то время как применение эконометрических методов и дооценка доходов по богатству с учетом налоговых данных или данных о расходах позволяют получить более точные сведения о неравенстве. Однако в конечном итоге используемые методы оценки не влияют на вывод о наличии в России высокого уровня по сравнению со многими развитыми и развивающимися зарубежными странами.

Оценка субъективного восприятия неравенства населением

Предваряя анализ субъективного восприятия неравенства в России, посмотрим, как соотносятся представления населения о глубине различий в доходах между бедными и богатыми в странах с разным уровнем наблюдаемого неравенства (по коэффициенту Джини). На рис. 1 страны размещены в пространстве двух осей: фактического уровня неравенства (по оси Х) и доли населения, абсолютно согласного с тем, что различия в доходах велики (по оси У) (Гим-пельсон, Монусова, 2014, с. 219). Как видно из графика, распределение не имеет четко выраженного тренда. Среди стран с высоким неравенством есть как те, где большая часть населения оценивает его как избыточно большое (Россия, Болгария, Израиль), так и те, где население не столь категорично (Великобритания, Новая Зеландия, Литва). Таким же образом в группе государств с низким уровнем фактического неравенства его восприятие неоднородно.

Подобный вывод вполне ожидаем, поскольку «есть целый ряд веских причин (как экономических, так и социально-этических), по которым прямолинейная связь далеко не гарантирована» (Гимпельсон, Монусова, 2014, с. 221). Восприятие неравенства отталкивается не столько от имеющегося у разных групп населения уровня доходов, сколько от тех возмож-

Рис. 1. Восприятие глубины неравенства и уровень фактического неравенства в странах мира, 2018 год

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

• Россия

• Болгария

-

• Словения • Германия • Израиль

30,0

• Италия • Литва

• Швейцария

-

• Чехия

-

• Великобритания

• Япония

-

• Новая Зеландия

-

• Финляндия

-

• Дания

20,0

0,200

0,300

0,400

Коэффициент Джини

Составлено по: Income inequality. URL: ; ISSP-2019.

Рис. 2. Восприятие различий в доходах и роли государства в их сокращении в странах мира, % от числа опрошенных

□ Различия в доходах в стране слишком велики (полностью согласны)

□ Государство должно уменьшать различия в доходах между бедными и богатыми (полностью согласны)

□ Государство (правительство) совершенно неуспешно справляется с задачей сокращения различий в доходах (полностью согласны)

Составлено по: ISSP-2019.

ностей, которыми обладают люди в стране, от уровня справедливости общественного устройства, степени доступности жизнеформирующих благ высокого качества и проч.

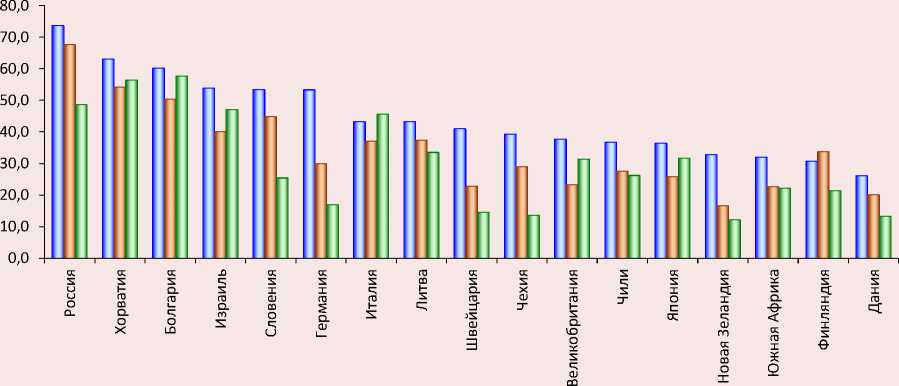

Данные международного опроса ISSP-2019 показывают, что население России по таким аспектам восприятия, как масштаб (глубина) неравенства и роль государства в решении проблемы сокращения различий в доходах, демонстрирует наиболее критические оценки ( рис. 2 ). Почти три четверти россиян (73%) полностью согласны с тем, что различия в доходах между богатыми и бедными в стране слишком велики. Схожие оценки фиксируются в Хорватии (63%) и Болгарии (60%), тогда как в других государствах доля населения, настроенного так категорично, намного ниже (Германия, Словения, Израиль – 53%, Чили – 37%, Дания – 26%).

Также большинство россиян (68%) абсолютно убеждены, что именно государство должно быть ведущим актором в борьбе с неравенством и прилагать усилия для его сокращения. В дру- гих странах эту позицию разделяет намного меньшая доля населения, хотя по общей сумме ответов (абсолютно согласны и скорее согласны) жители рассматриваемых стран солидарны в своем запросе к государству на сокращение доходных неравенств. Весьма критична оценка россиянами реальных действий государства – почти половина (48%) считает, что государство безуспешно справляется с этой задачей. Ещё большая доля недовольных деятельностью государства по сокращению неравенства отмечается в Хорватии (56%) и Болгарии (58%).

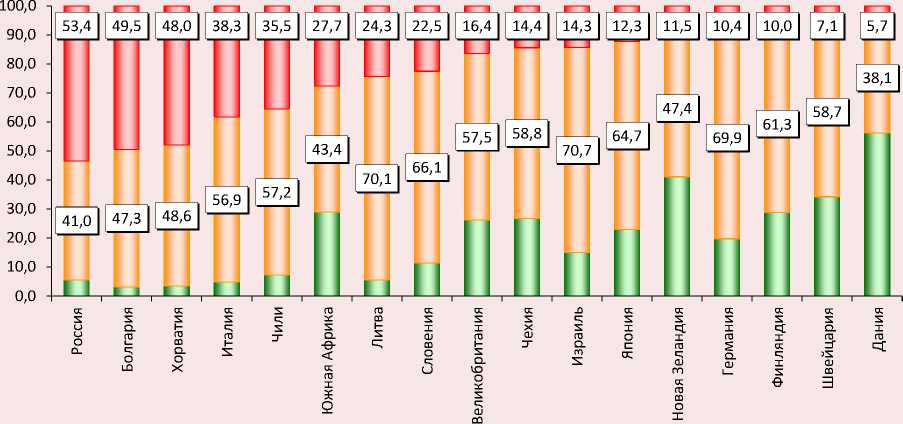

Население России воспринимает сложившееся в обществе неравенство доходов не только как значительное, но и как несправедливое – доля скорее и полностью согласных с этим составляет 94% ( рис. 3 ). Весьма примечательно, что жители большинства других рассматриваемых стран (за исключением Дании, Швейцарии, Финляндии, Новой Зеландии и Южной Африки) солидарны с россиянами в данном вопросе. Можно предположить, что

Рис. 3. Представления населения о справедливости существующего распределения доходов по странам мира, % от числа опрошенных

□ Справедливо (очень и скорее) □ Скорее несправедливо □ Очень несправедливо

Составлено по: ISSP-2019.

запрос на справедливое общественное устройство, справедливое распределение возможностей доступа к различным благам независимо от уровня доходов чрезвычайно актуален в общественном сознании населения многих стран мира.

Как тревожный социальный сигнал для России следует рассматривать данные о восприятии конфликта между бедными и богатыми ( рис. 4 ). Почти 70% россиян весьма остро оценивают этот конфликт и считают, что между полярными группами существуют не просто различия в интересах, а достаточно сильная неприязнь. Подобная ситуация характерна также для Италии, Чили и Южной Африки, тогда как в других государствах социальная напряженность между бедными и богатыми выражена не столь значительно.

Одним из инструментов государственной политики по снижению доходного неравенства является система налогообложения. Несмотря на весьма лояльное отношение населения многих стран к различиям в доходах и действиям государства по их сокращению, значительная доля граждан разделяет мнение о том, что бо- гатые люди должны выплачивать в качестве налогов гораздо большую долю от своих доходов, нежели бедное население (табл. 5). Следует отметить, что данная закономерность проявляется независимо от того, действует ли в стране прогрессивная шкала налогов. В России подавляющее большинство также поддерживает прогрессивную шкалу, причем многие россияне оценивают нынешние налоги для богатых как слишком низкие (почти 70%) и выступают за значительную разницу в уровне выплачиваемых от дохода процентов (61%).

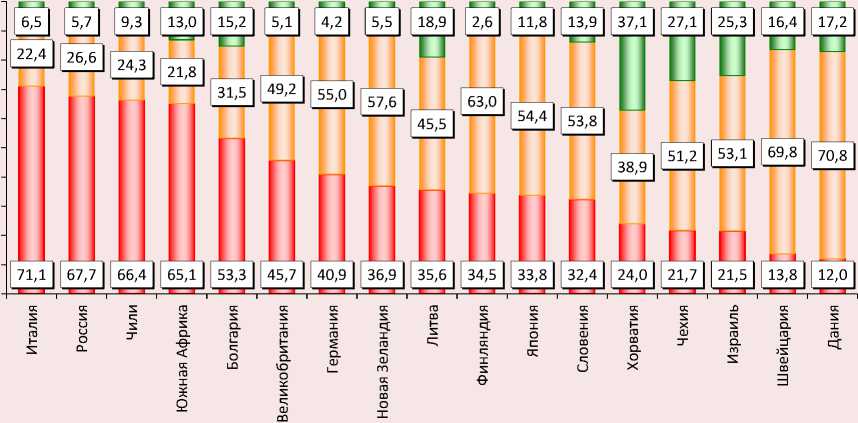

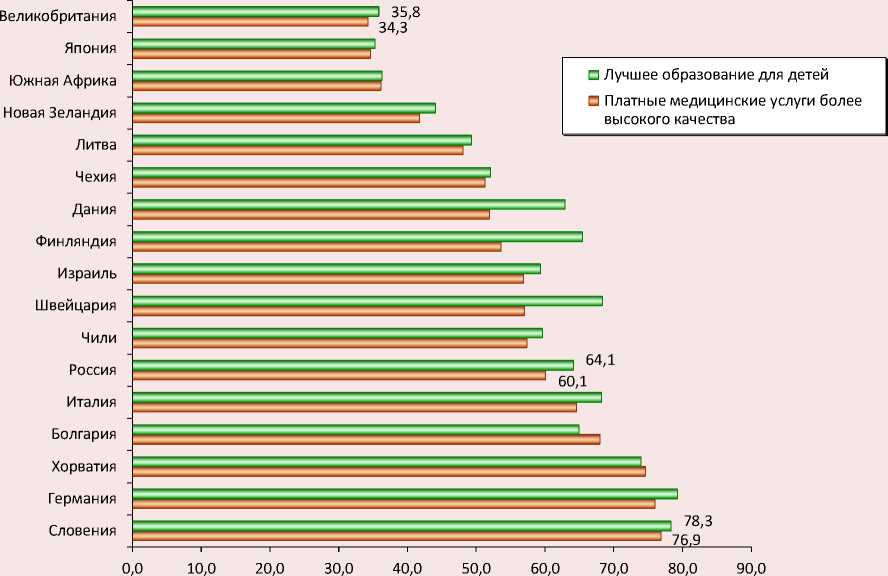

Важным немонетарным проявлением неравенства выступает возможность доступа к качественным социальным услугам, прежде всего к услугам образования и здравоохранения, поскольку они напрямую связаны с человеческим капиталом, формируют основу для социальной мобильности, определяют возможности достижения высокого уровня и качества жизни. Весьма лояльной выглядит позиция граждан Великобритании, Японии, Южной Африки и Новой Зеландии. В то же время население России, как и многих других стран, не демонстрирует высокой толерантности к возможностям

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Рис. 4. Оценка степени неприязни между бедными и богатыми в странах мира, % от числа опрошенных

□ Сильная (очень и просто) □ Не очень сильная □ Нет никакой неприязни

Составлено по: ISSP-2019.

Таблица 5. Мнение населения о системе налогообложения, % от числа опрошенных*

|

Страна** |

Размер процента от дохода, который должны выплачивать люди с высокими доходами в качестве налогов |

Оценка нынешних налогов для людей с высокими доходами |

|||

|

Больший (значительно и несколько) |

Такой же процент, как и люди с низким доходом |

Меньший (значительно и несколько) |

Низкие налоги |

Низкие + слишком низкие |

|

|

Япония |

90,2 |

8,5 |

1,3 |

41,9 |

57,1 |

|

Россия |

84,6 |

12,9 |

2,5 |

36,7 |

69,9 |

|

Германия |

83,5 |

15,8 |

0,7 |

43,5 |

53,5 |

|

Болгария |

83,3 |

11,6 |

5,2 |

41,8 |

53,9 |

|

Италия |

82,6 |

16,1 |

1,4 |

13,4 |

18,2 |

|

Швейцария |

82,1 |

16,6 |

1,2 |

44,7 |

57,0 |

|

Финляндия |

82,1 |

16,5 |

1,4 |

34,9 |

46,4 |

|

Словения |

81,7 |

16,5 |

1,8 |

50,4 |

60,6 |

|

Великобритания |

77,6 |

20,8 |

1,6 |

32,7 |

40,0 |

|

Хорватия |

74,6 |

23,4 |

2,1 |

44,3 |

61,6 |

|

Литва |

73,6 |

21,7 |

4,7 |

45,5 |

63,9 |

|

Израиль |

71,5 |

24,5 |

4,0 |

28,4 |

30,4 |

|

Новая Зеландия |

70,9 |

27,8 |

1,4 |

29,6 |

36,9 |

|

Чили |

69,9 |

24,0 |

6,1 |

39,7 |

53,6 |

|

Дания |

64,4 |

33,0 |

2,7 |

31,5 |

35,3 |

|

Южная Африка |

58,6 |

34,8 |

6,6 |

8,9 |

11,1 |

|

Чехия |

55,7 |

40,1 |

4,2 |

35,3 |

42,6 |

* Ранжировано по доле считающих, что богатые должны выплачивать больший процент.

** Курсивом выделены страны с прогрессивной шкалой налогообложения физических лиц. Составлено по: ISSP-2019.

Рис. 5. Оценка справедливости различий в получении социальных благ между бедными и богатыми (варианты «скорее несправедливо» + «совершенно несправедливо») в странах мира, % от числа опрошенных

Составлено по: ISSP-2019.

богатых людей приобретать медицинские и образовательные услуги лучшего качества – более 60% считают такие проявления дифференциации несправедливыми ( рис. 5 ). Такая позиция более характерна для людей старшего возраста (64% по медицинским услугам и 70% по образованию против 58–62% в других возрастных группах), временно безработных (65% по медицинским услугам и 68% по образованию против 58 и 62% среди трудоустроенных) и лиц, проживающих в сельской местности.

Анализ восприятия неравенства в разрезе групп населения дает интересные результаты. Согласно исследованиям ведущих специалистов в сфере социологии, в современном российском обществе сформировалось «… как минимум 10–12 социальных страт, каждая … со своими ценностями и интересами, доходными и имущественными характеристиками, образом и стилем жизни, … со своим жизненным целеполаганием, … своими принципами морали, своими принципами политических норм …»11 При этом оценка существующего в России неравенства доходов как излишне глубокого и несправедливого, так же как и оценка остроты конфликта между полярными группами и безуспешности действий государства в преодолении существующих различий в доходах характерна для всех без исключения социально-демографических и социально-экономических групп населения (табл. 6). Мнения россиян различаются только по степени выраженности. Чуть более критичны оценки рабо-

Таблица 6. Восприятие неравенства в группах с различными демографическими и социально-экономическими характеристиками в России, % от числа опрошенных*

Более того, сравнение результатов нескольких волн ISSP, проведенное С.В. Мареевой, Е.Д. Слободенюк и В.А. Аникиным (рис. 6), показало, что «восприятие неравенства и интенсивность запроса на перераспределение в России остаются схожими с ситуацией двадцатилетней давности» (Мареева и др., 2022, с. 45). Другими словами, несмотря на разнообразные инициативы и программы по усилению социальных обязательств государства и расширению социальной поддержки отдельных групп населения, на реализацию мероприятий по консолидации российского общества за счет тради- ционных духовно-нравственных ценностей и ценностей социального государства и даже на изменение социально-экономического контекста в пореформенной России, не произошло радикальной трансформации субъективного восприятия населением проблемы монетарных и немонетарных неравенств.

В таком контексте вполне понятно, что преобладающая часть россиян (67%) не согласна с утверждением о том, что значительная разница в доходах необходима для процветания страны. Эту позицию в большей степени разделяют те респонденты, кто считает существующие различия в доходах высокими (69%) и несправедливыми (69%), нежели те, для кого эти различия невелики (48%) и не столь несправедливы (45%). Еще более критично россияне относятся к утверждению, что неравенство существует из-за своей выгодности для богатых и власть держащих (82% согласных). Причем население, оценивающее распределение доходов как несправедливое, практически однозначно в своем мнении (84% согласных против 50% среди тех, кто считает распределение справедливым).

Рис. 6. Динамика восприятия доходного неравенства в общественном сознании россиян, 1992–2019 гг., %

□ согласие □ несогласие □ нет четкой позиции

Источник: (Мареева и др., 2022, с. 45).

Таблица 7. Основания успеха в группах с разной степенью оценки глубины и справедливости неравенства в России, % от числа опрошенных*

|

Насколько важно для того, чтобы преуспеть в жизни |

Различия в доходах между богатыми и бедными велики |

Справедливость распределения доходов |

||||

|

Согласны (полностью + скорее) |

И согласны, и не согласны |

Не согласны (полностью + скорее) |

Справедливо (очень + скорее) |

Несправедливо (очень + скорее) |

||

|

§ н s |Н |

важно (чрезвычайно + очень) |

37,8 |

19,1 |

31,3 |

20,2 |

37,9 |

|

довольно важно |

25,2 |

29,8 |

15,0 |

22,6 |

25,1 |

|

|

не важно (не очень + совершенно) |

37,0 |

51,1 |

53,8 |

57,1 |

37,1 |

|

|

CD I О О о ” |

важно (чрезвычайно + очень) |

67,1 |

57,4 |

67,1 |

63,2 |

66,6 |

|

довольно важно |

21,1 |

36,2 |

17,6 |

20,7 |

21,8 |

|

|

не важно (не очень + совершенно) |

11,8 |

6,4 |

15,3 |

16,1 |

11,6 |

|

|

g |

важно (чрезвычайно + очень) |

72,1 |

66,0 |

72,9 |

73,3 |

71,4 |

|

довольно важно |

17,7 |

29,8 |

20,0 |

19,8 |

18,5 |

|

|

не важно (не очень + совершенно) |

10,2 |

4,3 |

7,1 |

7,0 |

10,1 |

|

|

11 |

важно (чрезвычайно + очень) |

62,3 |

42,6 |

61,2 |

47,1 |

61,9 |

|

довольно важно |

25,9 |

25,5 |

12,9 |

29,9 |

25,3 |

|

|

не важно (не очень + совершенно) |

11,7 |

31,9 |

25,9 |

23,0 |

12,8 |

|

|

* Заливкой выделены различия. Составлено по: ISSP-2019. |

||||||

Обращение к вопросу об основаниях успешности в жизни показало, что хорошее образование и упорный труд рассматриваются как необходимые составляющие успеха независимо от восприятия глубины и справедливости неравенства ( табл. 7 ). Определенная дифференциация мнений прослеживается по таким параметрам, как происхождение из богатой семьи и необходимые связи – население, более категоричное в восприятии неравенства, считает их весьма важными для того, чтобы преуспеть в жизни.

Таким образом, восприятие неравенства населением России отличается от восприятия жителей других стран более выраженной критической оценкой глубины, несправедливости, социального конфликта и действий государства по сокращению различий. При этом не наблюдается существенных различий в восприятии неравенства в разных социально-демографических и социально-экономических группах населения, ни одна из групп не выделяется большей толерантностью или критичностью.

Обсуждение

Неравенство в монетарных и немонетарных измерениях представляет собой серьёзный вызов для государства, поскольку население рассматривает фактические масштабы и глубину дифференциации как результат работы правительства. В связи с этим в ситуации, когда государство не может обеспечить относительно равномерное распределение ресурсов, справедливый доступ к жизненно важным услугам и последовательную реализацию провозглашаемых задач в области уровня и качества жизни населения, закономерно снижается доверие к государственным институтам, возрастает вероятность обострения протестной активности в обществе. В России первая часть данного уравнения уже складывается, в частности отмечается «пробуксовывание реализации публично заявленных целей национального развития» (Ильин, Морев, 2022, с. 11), «многолетняя нерешенность вопросов … более справедливого распределения национального благосостояния» (Ильин, Морев, 2020, с. 16, 29).

Это приводит к «усталости людей от очередных позитивных целей социально-экономического развития, которые уже не в первый раз не выполняются» (Ильин, Морев, 2020, с. 10) и «создает риски для легитимности действующей власти всех уровней (включая Президента РФ) в оценках общественного мнения» (Ильин, Морев, 2022, с. 11). Согласно результатам общероссийских социологических исследований, формируется «медленная, но достаточно устойчивая динамика роста числа россиян, негативно отзывающихся о деятельности президента» – по опросам ВЦИОМ «по сравнению с III президентским сроком (2012–2017 гг.) уровень одобрения В. Путина в целом по стране к 2019–2020 гг. снизился с 77 до 60–64%» (Ильин, Морев, 2020, с. 27–28).

При стечении определенных обстоятельств связанные с неравенством социальные риски, заключающиеся в том, что неравенство «… создает климат конфронтационности, … усугубляет поляризацию общества, порождает апатию и пассивность определенных слоев населения, а носителей радикальных умонастроений подталкивает к нелегитимным формам протеста и политическому экстремизму» (Горшков, 2014, с. 29), могут перейти из категории потенциальных в реальные. Поэтому, учитывая, что влияние неравенства на межличностное и институциональное доверие оказывается слабее при наличии сильной политики благосостояния и перераспределения (Kumlin, Haugsgjerd, 2017), необходимо обеспечить эффективную и сильную государственную политику в области смягчения социально-экономических и политических последствий неравенства и повышения уровня и качества жизни населения в контексте построения в России социального государства.

Заключение

Проблема неравенства всегда являлась злободневной для российского общества с точки зрения не только объективной глубины различий, но и ее восприятия населением. Перестройка социально-экономического и общественнополитического устройства России за последние три десятилетия лишь отчасти способствовала сокращению масштабов монетарных и немонетарных неравенств и некоторым образом трансформировала их содержание (снизилась бедность, увеличились доходы и средний класс, изменились модели потребления).

Проведённое исследование позволило сделать ряд выводов, сопоставимых с представленными в ранее опубликованных отечественных и зарубежных работах результатами. В свою очередь оно вносит вклад в понимание межстрановых и межгрупповых особенностей восприятия населением монетарного неравенства и его немонетарных проявлений, что составляет его научную новизну.

Выполненная оценка текущей ситуации по монетарному неравенству населения России за 2010–2021 гг. свидетельствует о сохранении его чрезмерного уровня. В частности, величина коэффициента Джини стабильно превышает отметку в 0,400 и ожидаемо выше в регионах с торгово-транспортной и экспортно-ресурсной специализацией (Тюменская, Сахалинская, Свердловская области, Чукотский автономный округ, Краснодарский край), в крупнейших агломерациях (г. Москва, г. Санкт-Петербург). Децильный коэффициент фондов колеблется около отметки в 15 раз, однако более чем в половине субъектов не превышает отметку в 12 раз. Среднедушевые доходы населения во многих регионах демонстрируют позитивную динамику, сокращается разрыв между полярными регионами (с 3,6 до 2,9 раза), при этом в большинстве субъектов величина показателя остается ниже среднероссийского уровня, особенно в дотационных территориях Северо-Кавказского, Южного и Сибирского федеральных округов. Рассчитанные показатели межрегиональной дифференциации (коэффициенты вариации и осцилляции) свидетельствуют о высокой гомогенности регионов России по проанализированным показателям монетарного неравенства.

По результатам анализа субъективного восприятия определено, что большинство россиян считает неравенство доходов излишне высоким и несправедливым, достаточно остро оценивает конфликт (степень неприязни) между богатыми и бедными. Население России не проявляет толерантности к немонетарным измерениям неравенства, считая несправедливой возможность богатых людей приобретать медицинские и образовательные услуги более высокого качества. По этим аспектам на фоне других стран Россия занимает лидирующие позиции. Основную ответственность за сокращение различий в доходах россияне возлагают на государство, однако оценивают его деятельность в этом направлении как безуспешную. По сравнению с гражданами других стран оценки россиян наиболее категоричны. Субъективные представления о масштабах и справедливости неравенства, роли государства в его сокращении разделяются всем населением и практически идентичны для групп с разными социальнодемографическими и социально-экономическими характеристиками.

Статья вносит вклад в развитие прикладной науки, в ней наглядно демонстрируются возможности многолетних социологических исследований (мониторингов) по ключевым общественным проблемам жизни населения, позволяющих выявлять отличительные черты конкретного периода функционирования государства и свойственные для этого периода жизненные практики, настроения и субъективные восприятия населения.

Выявленные тренды межстранового и межгруппового восприятия проблемы неравенства позволят органам власти, социальным учреждениям и некоммерческому сектору корректировать свою деятельность в сфере сокращения дифференциации и повышения уровня и качества жизни населения.

Планируется, что дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении степени влияния различных факторов на формирование межрегиональной дифференциации неравенства населения страны, на разработке классификации российских регионов по уровню монетарного и немонетарного неравенств для выделения гомогенных групп регионов и обоснования направлений и инструментов по сглаживанию неравенства в этих группах.

Список литературы Масштабы неравенства и особенности его восприятия в современной России

- Аникин В.А., Тихонова Н.Е. (2016). Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская специфика // Общество и экономика. № 1. С. 78–144.

- Гимпельсон В.Е., Монусова Г.А. (2014). Восприятие неравенства и социальная мобильность // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 18. № 2. С. 216–248.

- Гимпельсон В.Е., Чернина Е.М. (2020). Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 46. № 2. С. 30–56. DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-2

- Горшков М.К. (2014). Общественные неравенства как объект социологического анализа // Социологические исследования. № 7 (363). С. 20–31.

- Горшков М.К. (2016). Общественные неравенства в пореформенной России: социологический диагноз // Вестник РУДН. Серия: Социология. Т. 16. № 4. С. 693–718.

- Горшков М.К. (2020). Российское общество в социологическом измерении // Вестник Российской академии наук. Т. 90. № 3. С. 232–242. DOI: 10.31857/S0869587320030068

- Ильин В.А., Морев М.В. (2020). Кредит доверия Президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024–2030 гг. в тумане // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 4. С. 9–37. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.1

- Ильин В.А., Морев М.В. (2021). Тенденции общественного мнения об эффективности государственного управления. Президентские циклы 2000–2021 гг. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 6. С. 9–32. DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.1

- Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Бедность в стране – «угроза для стабильного развития и демографического будущего» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 1. С. 9–33. DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.1

- Капелюшников Р.И. (2017). Неравенство: как не примитивизировать проблему // Вопросы экономики. № 4. С. 117–139.

- Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. (2020). Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 1) // Социологические исследования. № 1. С. 4–17. DOI: 10.31857/S013216250008378-8

- Мареева С.В. (2015). Справедливость и неравенство в общественном сознании россиян // Journal of institutional studies (Журнал институциональных исследований). Т. 7. № 2. С. 109–119. DOI: 10.17835/2076-6297.2015.7.2.109-119

- Мареева С.В. (2018). Социальные неравенства и социальная структура современной России в восприятии населения // Вестник Института социологии. Т. 9. № 3. С. 101–120. DOI: 10.19181/vis.2018.26.3.527

- Мареева С.В. (2021). Представления среднего класса о неравенствах на фоне других россиян: консенсус или раскол? // Социологические исследования. № 1. С. 38–50. DOI: 10.31857/5013216250012166-5

- Мареева С.В., Слободенюк Е.Д., Аникин В.А. (2022). Толерантность к социальным неравенствам в эпоху неопределенности в России: важна ли субъективная мобильность? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 1. С. 39–60. DOI: 10.14515/monitoring.2022.1.1982

- Овчарова Л.Н., Бурдяк А.Я., Пишняк А.И [и др.] (2014). Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского развития: аналитический доклад / под рук. Л.Н. Овчаровой. М.: Фонд «Либеральная миссия». 108 с.

- Овчарова Л.Н., Попова Д.О., Рудберг А.М. (2016). Декомпозиция факторов неравенства доходов в современной России // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 31. № 3. С. 170–185.

- Пикетти Т. (2015). Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем. 177 с.

- Российское общество и вызовы времени. Книга пятая (2017) / под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир. 424 с.

- Россошанский А.И. (2019). Социально-экономическое неравенство населения в контексте развития социального государства современной России // Вестник НГИЭИ. № 7 (98). С. 108–117.

- Россошанский А.И., Белехова Г.В. (2020). Монетарное неравенство и инфляция: официальная статистика и оценки россиян // Наука Красноярья. Т. 9. № 4. С. 31-60. DOI: 10.12731/2070-7568-2020-4-31-60

- Салмина А.А. (2007). Запрос россиян на сокращение неравенства и факторы его формирования в сравнении с другими европейскими странами // Власть. № 2. С. 27–37.

- Салмина А.А. (2021). Высокое ли экономическое неравенство в России? Вопросы измерения, показатели и их оценки // Мир России. Т. 30. № 3. С. 78–99. DOI: 10.17323/1811-038X-2021-30-3-78-99

- Стиглиц Д. (2015). Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: Эксмо. 511 с.

- Черныш М.Ф. (2021). Институциональные основы неравенства в современном обществе // Мир России. Т. 30. № 3. С. 6–28. DOI: 10.17323/1811-038X-2021-30-3-6-28

- Alvaredo F., Chancel L., Piketty T. et al. (2017). Global inequality dynamics: New findings from WID.world”. American Economic Review, 107(5), 404–409. DOI: 10.1257/aer.p20171095

- Barone G., Mocetti S. (2016). Inequality and trust: New evidence from panel data. Economic Inquiry, 54(2), 794–809. DOI: 10.1111/ecin.12309

- Clark A.E., d’Ambrosio C. (2015). Attitudes to income inequality: Experimental and survey evidence. Handbook of Income Distribution, 2, 1147–1208. DOI: 10.1016/B978-0-444-59428-0.00014-X

- Díaz F.A. (2017). Inequality, social protests and civil war. Oasis, 26, 25–39. DOI:10.18601/16577558.n26.03

- Gastwirth J. (2017). Is the Gini index of inequality overly sensitive to changes in the middle of the income distribution? Statistics and Public Policy, 4(1), 1–11. DOI: 10.1080/2330443X.2017.1360813

- Gimpelson V., Treisman D. (2018). Misperceiving inequality. Economics & Politics, 30(1), 27–54. DOI: 10.1111/ecpo.12103

- Goubin S., Hooghe M. (2020). The effect of inequality on the relation between socioeconomic stratification and political trust in Europe. Social Justice Research, 33, 219–247. DOI:10.1007/s11211-020-00350-z

- Gould E.D., Hijzen A. (2016). Growing apart, losing trust? The impact of inequality on social capital. IMF Working Papers, 16/176. DOI: 10.5089/9781475529487.001

- Graafland J., Lous B. (2019). Income inequality, life satisfaction inequality and trust: A cross country panel analysis. Journal of Happiness Studies, 20, 1717–1737. DOI: 10.1007/s10902-018-0021-0

- Hu A. (2017). On the relationship between subjective inequality and generalized trust. Research in Social Stratification and Mobility, 49, 11–19. DOI: 10.1016/j.rssm.2017.03.003

- Knell M., Stix H. (2020). Perceptions of inequality. European Journal of Political Economy, 65. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101927

- Krieckhaus J., Son B., Bellinger N., Wells J. (2014). Economic inequality and democratic support. The Journal of Politics, 76(1), 139–151. DOI: 10.1017/s0022381613001229

- Kuhn A. (2015). The individual perception of wage inequality: A measurement framework and some empirical evidence. IZA Discussion Paper No. 9579.

- Kumlin S., Haugsgjerd A. (2017). The welfare state and political trust: bringing performance back. In: Zmerli S., van der Meer T.W.G. (Eds.). Handbook on Political Trust. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Nolan B., Valenzuela L. (2019). Inequality and its discontents. Oxford Review of Economic Policy, 35(3), 396–430. DOI: 10.1093/oxrep/grz016

- Novokmet P., Piketty T., Zucman G. (2017). From Soviets to Oligarchs: Inequality and property in Russia, 1905–2016. NBER Working Paper No. 23712. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w23712

- Piketty T., Saez E. (2014). Inequality in the long run. Science, 344(6186), 838–843. DOI: 10.1126/наука.1251936

- Schoene M., Allaway I. (2019). Income inequality and European protest activity. Michigan Sociological Review, 33, 76–97.