Математическая модель Гаусса для определения распространения загрязняющих веществ в регионах с повышенной техногенной нагрузкой

Автор: Горелкина А.К., Яковлев И.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агроинженерия

Статья в выпуске: 1 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - адаптировать математическую модель Гаусса для эффективного прогнозирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере регионов с высокой техногенной нагрузкой, а также в дальнейшем практически ее применять для управления качеством воздуха. Использование данной модели позволит оценивать влияние различных источников загрязнения на атмосферное состояние, а также предсказывать изменение концентрации загрязняющих веществ в зависимости от метеорологических условий. Реализация модели позволит не только минимизировать негативные последствия для здоровья населения, но и оптимизировать мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в регионах с высоким уровнем промышленной активности.

Загрязняющие вещества, техногенная нагрузка, модель гаусса, метеорологические условия, источник загрязнения, атмосфера, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/142244257

IDR: 142244257 | УДК: 631.12:504.06:519.8

Текст научной статьи Математическая модель Гаусса для определения распространения загрязняющих веществ в регионах с повышенной техногенной нагрузкой

Современный мир сталкивается с серьезными проблемами экологии, особенно в регионах с высокой техногенной нагрузкой. Промышленность, транспорт и строительство оказывают значительное влияние на качество окружающей среды [1]. Одним из наиболее распространенных и опасных загрязнителей являются химические вещества.

Изучение загрязнения территории обычно разделяют на два аспекта: оценка степени загрязнения и определение источников загрязнения. Для понимания динамики

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGROENGINEERING

их распространения в том числе из атмосферного воздуха и оценки влияния на состояние агроландшафтов, находящихся в пригородных зонах или вблизи территорий с высокой техногенной нагрузкой, здоровье человека и экосистемы необходимы прогностические математические модели [2–3].

При моделировании процесса переноса веществ в атмосфере рассматриваются три основных аспекта [4–10]:

– стационарные источники загрязнения, их характеристики;

– процесс переноса с учетом химических реакций и преобразований, происходящих в атмосфере, наличия естественных и искусственных препятствий, рельефа местности, метеорологических условий, вымывание осадками, оседание на почве, водной поверхности и т.д.;

– база сравнения воздействия динамических источников, таких как автотранспортные средства на почвенную среду.

Такие модели основаны на предположении, что шлейф загрязняющих веществ ведет себя предсказуемо и атмосферные условия известны, это наиболее актуально для территорий с неярко выраженной розой ветров [11], среди городов сибирского федерального округа: Омск, Кемерово, Иркутск, Новокузнецке, Черемхово, Братск и др.

Одна из таких моделей – модифицированная модель Гаусса, описывающая распределение от различных фактор загрязняющих веществ.

Цель исследования – адаптировать математическую модель Гаусса для эффективного прогнозирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере регионов с высокой техногенной нагрузкой.

Задача: адаптировать математическую формулировку модели Гаусса, учитывающую специфические особенности распространения загрязняющих веществ в атмосфере регионов с высокой техногенной нагрузкой, включая различные метеорологические и топографические параметры.

Материалы и методы

Модель Гаусса основана на предположении, что загрязняющие вещества распространяются под действием диффузии, учитывая как горизонтальное, так и вертикальное распространение загрязняющих веществ в среде. Основное уравнение модели:

Д -(^L + -22- - (^0)2 )

C(x,y,z) =------е^- 24 2-2 / (1)

OxOyOZ где C (х, y, z) - концентрация загрязняющего вещества в заданных координатах;

A – концентрация выбрасываемого вещества в единицу времени, кг/м3;

z0 - высота распыления или выброса загрязняющего вещества, м;

ох, oy, oz - отклонения, определяющие размеры облака распространения загрязняющего вещества.

Отклонения (ох, O y , oz ) в условиях распространения загрязняющих веществ с учетом таких факторов, как температура, скорость воздуха и давление, определяются по формуле:

1 Р

Ox = ^х • К • • ^ ;

Oy = ky •U^ ~^= • ~ ;

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGROENGINEERING

^Z = kz-VB~-P ; (4)

где кх, ку, kz - коэффициенты пропорциональности;

V - скорость перемещения воздушных масс, м/с;

Т - температура окружающей среды, К;

Р - давление воздуха, кПа;

R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль^К)

Определение высот поверхностей определяется по формуле:

Z(x,y,C) = C + 0,1^(x 2 +y 2 ), (5)

где Z (x, y, C) – высота точки с координатами x, y для заданной концентрации С, м;

С – концентрация загрязняющего вещества, кг/м3;

Предположим, что распределение концентрации загрязняющего вещества носит закономерный характер. Это позволит использовать статистические методы для анализа и прогноза уровня загрязнения. При этом необходмимо учитывать факторы, влияющие на распространение токсичных веществ:

– метеорологические условия (ветер, температура воздуха);

-

– характеристики загрязняющих веществ (плотность, летучесть, реакционная способность);

-

– существующие природные барьеры и география местности (рельеф местности и наличие водных объектов);

-

– факторы, влияющие на турбулентность атмосферы.

Учитывая все вышеперечисленные аспекты, модель можно использовать для прогнозирования концентрации загрязняющих веществ как в краткосрочном, так и в долгосрочном анализе.

Для применения предложенной модели необходимо собрать информацию о начальных условиях и параметрах выброса:

-

1. Характеристика источника загрязнения:

-

– местоположение и высота выброса;

-

– количество выбрасываемого вещества в атмосферу.

-

2. Метеорологические параметры:

– направление и скорость ветра;

– температура и влажность воздуха;

– устойчивость атмосферы, при околоземной устойчивой стратификации воздушные массы не проявляют тенденции к вертикальным перемещениям, что может способствовать формированию повышенного загрязнения воздуха. В то же время при неустойчивой стратификации, когда усиливается турбулентный обмен, концентрация примесей в приземном слое увеличивается.

-

3. Географические данные:

-

– целостная карта местности, включая особенность ландшафта;

-

– наличие жилой застройки, лесов и других объектов, которые могут повлиять на распределение загрязняющего вещества.

Используя все вышеизложенное, можно получить результаты достоверности рассеивания загрязняющих веществ.

Для регионов, подверженных высокой техногенной нагрузке, модель Гаусса позволяет:

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGROENGINEERING

-

– Использовать данные для прогнозирования воздействия выбросов на здоровье людей, проживающих в окрестностях крупных промышленных предприятий. Это дает возможность провести детальный анализ рисков и сформулировать рекомендации по улучшению состояния окружающей среды, а также защите и укреплению здоровья местного населения;

-

– Оказывать помощь правительственным и регулирующим органам в разработке более строгих стандартов выбросов и систем мониторинга. Когда модель показывает, что уровни концентрации загрязняющих веществ превышают установленные нормы в определенных зонах, это может стать основой для пересмотра существующих стандартов и введения дополнительных требований к промышленным предприятиям. Таким образом, модели помогают сформировать более эффективную экологическую политику и обеспечение соблюдения норм;

-

– В случаях аварий, связанных с выбросами токсичных веществ оперативно прогнозировать пути распространения загрязняющих веществ и определить безопасные зоны для эвакуации населения. Это имеет критическое значение для своевременного реагирования в экстренных ситуациях и минимизации ущерба для здоровья людей и окружающей среды.

Хотя модель Гаусса является мощным инструментом для прогнозирования распространения загрязняющих веществ, она имеет свои ограничения:

-

1. Предполагает линейное распределение загрязняющих веществ, что может не соответствовать действительности в условиях сложной рельефной местности.

-

2. Рассчитана на краткосрочные прогнозы, и ее эффективность может снижаться при использовании для долгосрочного анализа, где нужны учеты множественных факторов и их взаимодействий.

-

3. Не учитывает потенциальные реакции между загрязнителями в атмосфере, что может повлиять на их распределение и концентрацию.

После выброса в атмосфере происходят различные химические реакции:

-

1. Фотолиз. Происходит под действием солнечных лучей.

-

2. Озонолиз. Реакция с озоном.

-

3. Гидролиз. Реакция с парами воды.

-

4. Окисление. Взаимодействие с кислородом.

Ускорителем химических реакций в атмосфере (особенно окислительных) является солнечное излучение.

Загрязняющие вещества газодымовых промышленных выбросов и химические вещества, характерные для воздуха, могут взаимодействовать друг с другом, что приводит к образованию третичных загрязнителей [7]. Вещества могут усиливать негативное действие друг друга за счет эффекта суммации в атмосфере – это однонаправленное неблагоприятное влияние нескольких разных веществ, особенно когда в воздухе присутствуют вещества, входящие в одну группу суммации.

Примеры веществ, обладающих эффектом суммации смесей: ацетон и фенол, диоксид азота, озон и формальдегид, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид, диоксид серы, оксид углерода, фенол и пыль.

При совместном присутствии в атмосфере веществ, обладающих суммацией действия, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать единицу. Если эффект суммации ≤ 1, то совместное присутствие этих веществ не вызывает загрязнение атмосферного воздуха. Если > 1, то совместное присутствие этих веществ ухудшает экологическую обстановку в регионе.

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGROENGINEERING

Эффект суммации и еще ряд факторов (тип, количество попавших в атмосферу веществ и метеорологические условия) определяют зону безопасности воздушной среды – это пространство, в котором воздух не должен оказывать вредное воздействие на организм человека. Важно понимать, как контролировать и минимизировать риск для здоровья людей и экосистем в таких ситуациях, т.е. формировать зону безопасности в среде.

Результаты

С целью обеспечения зоны безопасности для конкретной территории необходимо определить источник выбросов загрязняющих веществ, чтобы принять меры к сокращению их попадания в атмосферу.

Рассмотрим примерный сценарий, в котором на предприятии происходит выброс токсичного вещества в атмосферу.

Используя уравнение (1), получим поверхность распределения загрязняющего вещества. Для лучшего понимания распространения загрязняющих веществ визуализируем результаты расчета. Используя язык программирования Python и его библиотеки, получим:

-

# Параметры модели

A = 250 # Максимальная концентрация (кг/м³)

V_в = 5.5 # Скорость воздушных масс (м/с)

T = 298 # Температура (К)

P = 101.352 # Давление (кПа)

R = 8.31 # Универсальная газовая постоянная (Дж/(моль*К))

k_x = 2

k_y = 2

k_z = 0.5

z0 = 20 # Высота выброса (м)

-

# Вычисление отклонений

-

# Создание сетки координат

x = np.linspace(-25, 25, 100)

y = np.linspace(-25, 25, 100)

-

X , Y = np.meshgrid(x, y)

-

# Расчет концентрации

-

# Вычисление минимальной, средней и максимальной концентрации

-

# Получение индексной позиции для min, mean, max

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGROENGINEERING

-

# Координаты для обозначения

min_coords = (X[min_index], Y[min_index]) mean_coords = (X[mean_index], Y[mean_index]) max_coords = (X[max_index], Y[max_index])

-

# Создание 3D графика

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis')

-

# Добавление точек

f'Минимум:

f'Среднее:

f'Максимум:

{min_concentration:.2f}', color='black')

{mean_concentration:.2f}', color='black')

{max_concentration:.2f}', color='black')

-

# Настройки графика

ax.set_xlabel('X (м)')

ax.set_ylabel('Y (м)')

ax.set_zlabel('Концентрация (кг/м³)')

ax.set_title('Распределение концентрации')

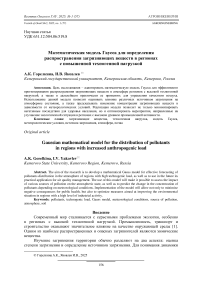

Результат расчета представлен на рис. 1.

Рис. 1 . Поверхность распределения загрязняющего вещества

Рисунок 1 представляет собой трехмерную поверхность распределения, имеющую форму «колокола » . Maximum значения функции достигается в точке (0;0; 2,13), после чего происходит экспоненциальное убывание значений по мере удаления от этой точки. График симметричен относительно оси Z, что свидетельствует о неизменности его формы при изменении координат Х и Y в обоих знаковых направлениях.

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGROENGINEERING

Значения функции Z значительно уменьшаются с увеличением расстояния от центра. Данное поведение показывает физические процессы, влияющие на распространение, например, динамику загрязнения, где концентрация вещества убывает с расстоянием от его источника.

Данное уравнение может быть использовано для описания различных явлений, не ограничиваясь распространением загрязняющих веществ в окружающей среде, акустическими волнами или даже распределениями температур в контексте теплопередачи.

Используя уравнение (5), получим поверхность распределения зон. Используем язык программирования Python и его библиотеки для лучшего понимая расположения зон:

-

# Определяем функцию для вычисления высоты на основе координат и концентрации

def concentration_height(x, y, concentration):

return concentration + 0.01 * (x**2 + y**2)

-

# Создаем сетку координат

x_range = np.linspace(-5, 5, 100)

y_range = np.linspace(-5, 5, 100)

-

X, Y = np.meshgrid(x_range, y_range)

-

# Значения концентрации и высоты

concentrations = [0.1, 2]

heights = [concentration_height(X, Y, C) for C in concentrations]

-

# Настройка графика

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

-

# Полупрозрачные поверхности для высот

ax.plot_surface(X, Y, heights[0], alpha=0.2, color='magenta', label='C=0.1')

ax.plot_surface(X, Y, heights[1], alpha=0.2, color='yellow', label='C=2')

-

# Настройка осей и заголовков

ax.set_xlabel('X(м)')

ax.set_ylabel('Y(м)')

ax.set_zlabel('Z(м)')

-

# Показать график

plt.tight_layout()

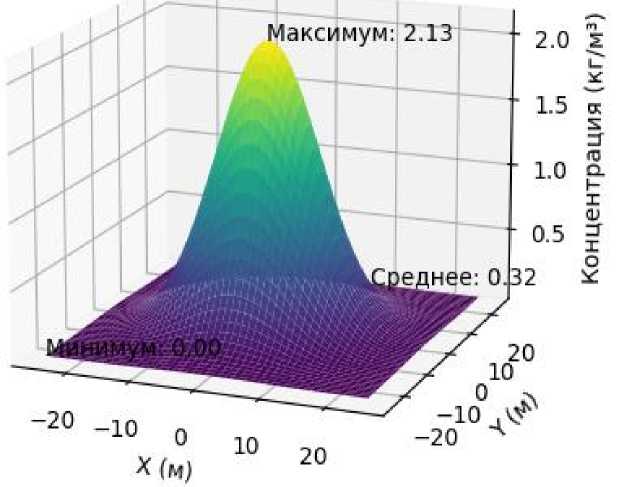

Результат расчета представлен на рис. 2.

Зоны безопасности (рис. 2) можно классифицировать следующим образом:

Зона А. Экстремально опасная зона.

Область, в которой концентрация токсичных веществ превышает уровень, представляющий немедленную угрозу для жизни и здоровья.

Эвакуация запрещена для всех, кроме специализированных аварийных служб. Необходимо предоставить экстренную медицинскую помощь.

Зона Б. Опасная зона.

Область, где уровень токсичных веществ вызывает риск для здоровья при длительном воздействии.

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGROENGINEERING

Рекомендовано ограничить присутствие непрофессионалов, проводится постоянный мониторинг воздушного потока и качества воздуха.

Зона В. Контролируемая зона.

Область с низкими уровнями токсичности, где риск минимален, но контроль все еще необходим.

Рекомендуется регулярное наблюдение, могут быть разрешены краткосрочные работы при строгом соблюдении мер безопасности.

Зона Д. Безопасная зона.

Уровень токсичных веществ минимальный влияние на здоровье человека практически отсутствует.

Рис. 2. Поверхность распределения загрязняющего вещества

Модель была использована в рамках гипотетического сценария, а ее применимость в условиях реальных событий и с расчетом коэффициента корреляции позволит в дальнейшем использовать ее для прогнозирования загрязнения, в том числе в приземном слое воздуха.

Заключение

Модель позволяет оценить уровень загрязнения, планировать меры по охране окружающей среды и минимизировать риски для здоровья населения и экосистемы. В условиях растущей урбанизации и промышленного производства использование таких моделей становится все более актуальным и необходимо для устойчивого развития регионов.

Для повышения точности прогнозов в будущем необходимо продолжать интеграцию математических моделей с актуальными данными в реальном времени, а также использовать продвинутые методы анализа. Автоматизация данных процессов позволит значительно ускорить выявление и оценку экологических рисков, связанных с загрязнением окружающей среды. Внедрение автоматизированных алгоритмов мониторинга и анализа данных не только повысит эффективность системы, но и

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGROENGINEERING

обеспечит возможность оперативного реагирования на изменения в состоянии экосистем, что будет способствовать более целенаправленному и обоснованному принятию решений в области охраны окружающей среды.