Математическая модель прогнозирования органопротективного влияния антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом

Автор: Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Калтыкова В.В., Пироженко А.А., Демидова А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

У 75 больных артериальной гипертензией (АГ) оценивали выраженность диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) и жесткость сосудистой стенки до и через 3 мес. терапии фиксированной комбинацией периндоприла и индапамида. На основании проведенного корреляционно-регрессионного анализа полученных результатов была создана трехкомпонентная математическая модель, позволяющая прогнозировать направленность и степень изменения основных показателей ДДЛЖ в зависимости от снижения жесткости сосудистой стенки в процессе антигипертензивной терапии. Клиническая апробация математической модели свидетельствовала о том, что ее диагностическая чувствительность составила 95,6%, диагностическая специфичность - 63,6%, а диагностическая эффективность - 85,3%. Таким образом, разработанная математическая модель имела высокие показатели надежности прогнозирования кардио- и вазотективного влияния антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом у пациентов с АГ. Результаты исследования подчеркивают роль сосудистых механизмов в патогенезе ДДЛЖ и свидетельствуют о значительном вкладе сосудистой жесткости в нарушение релаксационных свойств миокарда левого желудочка у больных АГ.

Артериальная гипертензия, органопротекция, математическая прогностическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/140188193

IDR: 140188193 | УДК: 616.12-008.331.1-037:519.8

Текст научной статьи Математическая модель прогнозирования органопротективного влияния антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом

Проблема, связанная с диастолической дисфункцией левого желудочка (ДДЛЖ) и процессами его ремоделирования на фоне артериальной гипертензии (АГ), широко освещена в современной литературе [1, 5], в то время как изучение морфо-функциональных особенностей сосудистого звена кровообращения у больных АГ долгое время отходило на второй план. Это, несомненно, отражало недооценку вклада, который вносит ремоделирование сосудистой стенки в гемодинамические механизмы формирования ДДЛЖ и прогрессирования АГ.

В настоящее время установлено, что изменения сосудистой стенки регистрируются у пациентов с АГ уже на ранних стадиях заболевания [4, 3]. Предполагается, что сила связи жесткости артерий с уровнем АД увеличивается по мере прогрессирования заболевания [6] В свою очередь, повышенная жесткость сосудистой стенки, с позиций эффекта постнагрузки, не может не провоцировать усугубление ДДЛЖ.

Таким образом, с целью повышения эффективности антигипертензивной терапии представляет несомненный клинический интерес возможность прогнозирования выраженности ее кардио- и вазопротективных эффектов.

Цель исследования заключалась в создании математической модели, позволяющей количественно прогнозировать улучшение диастолической функции левого желудочка (ДФЛЖ) на основании динамики показателей жесткости сосудистой стенки на фоне антигипертензивной терапии фиксированной комбинацией периндоприла и индапамида.

Материал и методы исследования

В исследование включено 75 больных (средний возраст 56 ± 7,8 лет) гипертонической болезнью II стадии, 2 степени АГ, относящихся к группе высокого риска.

Критериями включения больных в обследуемую группу являлись: давность АГ не менее 3–5 лет; наличие подтвержденной ДДЛЖ 1 типа и повышенной жесткости сосудистой стенки; отсутствие ассоциированных клинических состояний.

Оценку ДФЛЖ осуществляли на основании ультразвуковых показателей трансмитрального кровотока: максимальной скорости раннедиастолического наполнения (Е), максимальной скорости позднедиастолического наполнения (А), отношения Е/А, времени замедления раннедиастолического пика – Е замедл., времени изоволю-метрического расслабления – ВИР. Признаками ДДЛЖ 1 (гипертрофического) типа считали значения показателей Е/А < 1, ВИР > 80 мсек, Е замедл. > 220 мсек.

Состояние сосудистой стенки оценивали методом компьютерной сфигмометрии с помощью прибора VaS-

Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Калтыкова В.В., Пироженко А.А., Демидова А.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОРГАНОПРОТЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ И ИНДАПАМИДОМ era-1000 («Fucuda Denshi», Япония). Данная методика позволяла определять скорость распространения пульсовой волны (СПВ), сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI), а также биологический возраст (БВ) артерий справа и слева.

Все больные получали фиксированную комбинацию периндоприла аргинина в дозе 5,0 мг и индапамида в дозе 1,25 мг. Исследование было выполнено до и через 3 месяца антигипертензивной терапии.

Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США). Анализ взаимосвязей между показателями осуществлялся с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Для разработки модели использовали математическую аппроксимацию связи между изучаемыми показателями с помощью полинома 2-й степени. Кроме того, были подключены логические функции электронных таблиц Excel. Оценку чувствительности, специфичности и прогностической значимости разработанной модели проводили на основании стандартных методов доказательной медицины [2].

Результаты и обсуждение

Зарегистрированные до лечения значения Е, А, Е/А, Е замедл. и ВИР свидетельствовали о наличии у больных обследованной группы ДДЛЖ 1 типа. В процессе 3-х месячной антигипертензивной терапии все вышеперечисленные показатели претерпели статистически достоверные изменения, которые проявились в повышении Е на 15%, Е/А – на 17%, а также снижении А на 9%, Е замедл. на 10% и ВИР на 11% (р < 0,05). Направленность изменений данных показателей отражала улучшение релаксационных свойств левого желудочка и, как следствие, его диастолического наполнения и позволяла констатировать нормализацию ДФЛЖ.

Значения CAVI как основного показателя жесткости стенки магистральных артерий справа и слева до лечения превышали верхнюю границу нормы (9 м/с), исходно повышенным был и БВ артерий, с учетом среднего возраста лиц данной группы 56 ± 7,8 лет. Через 3 мес. антигипертензивной терапии у больных АГ отмечалось достоверное снижение CAVI справа и слева соответственно на 13% и 11% от исходных значений (р < 0,05). Параллельно происходило статистически значимое уменьшение (р < 0,05) БВ магистральных артерий: в сосудах справа после курса терапии он составлял 57,5 ± 2,37 лет, а слева – 56,9 ± 2,78 лет, что практически соответствовало истинному среднему возрасту больных в группе.

Для последующей оценки количественного вклада сосудистого компонента в формирование ДДЛЖ нам представлялось необходимым установить факт наличия связей между основными показателями ДФЛЖ и жесткости сосудистой стенки, определенными нами у больных АГ до и после 3-х месячного курса антигипертензивной терапии. Для решения данной задачи был использован метод корреляционно-регрессионного анализа с рас- четом парных коэффициентов корреляции (КК) между показателями. При анализе корреляционных связей значения КК в диапазоне 0–0,3 трактовали как слабую связь, 0,3–0,5 заметную, 0,5–0,7 умеренную, 0,7–0,9 сильную и 0,9–1,0 очень сильную корреляционную связь, близкую к функциональной.

Значения парных КК свидетельствовали о том, что до начала антигипертензивной терапии между эхокардиографическими показателями ЛЖ, характеризующими его диастолическую функцию, и параметрами жесткости артериальной стенки были зарегистрированы достоверные умеренные и высокие корреляционные связи. При этом корреляционные связи между основным показателем жесткости сосудистой стенки CAVI и показателями Е, А и Е/А были высокими, а между остальными парами показателей – умеренными.

Через 3 мес. терапии периндоприлом и индапамидом была выявлена перестройка всех корреляционных связей, которая проявилась в их усилении. Так, судя по значениям парных КК, корреляционные связи между CAVI и показателями Е, А и Е/А стали достаточно сильными, в других парах показателей – высокими.

Значения парных КК между показателями ДФЛЖ и жесткости сосудистой стенки до и через 3 мес. терапии фиксированной комбинацией периндоприла и индапа-мида у больных АГ представлены в табл. 1.

Таким образом, выполнение данного фрагмента исследования позволило нам установить наличие достоверных умеренных и высоких корреляционных связей между показателями ДФЛЖ и параметрами жесткости артериальной стенки. Обращает внимание факт их динамической перестройки в процессе 3-х месячного курса антигипертензивной терапии, по завершении которого было выявлено усиление всех корреляционных связей. Можно предположить, что регресс ремоделирования сосудистой стенки, отчетливо проявившийся в снижении основных параметров ее жесткости под влиянием использованной комбинации антигипертензивных препаратов, является фактором, дополнительно способствующим нормализации ДФЛЖ.

Использование регрессионного анализа с последующим построением графиков двух- и трехмерных связей

Табл. 1. Значения парных КК между показателями ДФЛЖ и жесткости сосудистой стенки до и через 3 мес. терапии фиксированной комбинацией периндоприла и индапамида у больных АГ (n = 75)

|

Показатель |

R-CAVI |

L -CAVI |

БВ R |

БВ L |

||||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

до |

после |

|

|

Е |

-0,55 |

-0,73 |

-0,51 |

-0,76 |

-0,49 |

-0,75 |

-0,46 |

-0,7 |

|

А |

0,58 |

0,69 |

0,59 |

0,65 |

0,5 |

0,63 |

0,45 |

0,67 |

|

Е/А |

-0,57 |

-0,77 |

-0,54 |

-0,79 |

-0,52 |

-0,7 |

-0,53 |

-0,75 |

|

ВИР |

0,36 |

0,54 |

0,32 |

0,52 |

0,44 |

0,63 |

0,38 |

0,58 |

|

Е замедл. |

0,43 |

0,51 |

0,38 |

0,49 |

0,4 |

0,55 |

0,41 |

0,5 |

Примечание : везде р < 0,05.

Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Калтыкова В.В., Пироженко А.А., Демидова А.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОРГАНОПРОТЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

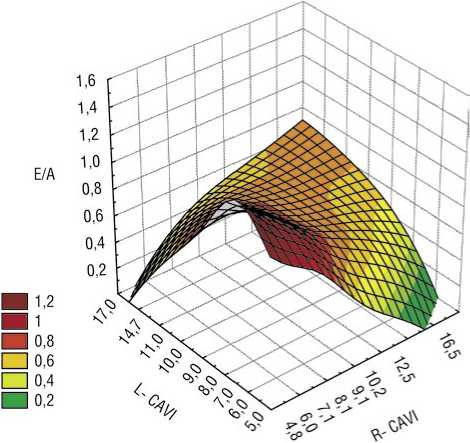

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ И ИНДАПАМИДОМ между изучаемыми показателями позволило количественно определить вклад жесткости сосудистой стенки в ДФЛЖ. Графическая иллюстрация трехмерной связи между интегральным показателем ДФЛЖ – Е/А и сосудистыми параметрами R-cavi и L-cavi представлена на рис. 1.

Как следует из рис.1, уменьшение Е/А ниже 1 происходило при превышении L-CAVI уровня 11,8 м/с, а R- CAVI – 10,2 м/с, то есть, с повышением жесткости сосудистой стенки соотношение Е/А снижалось, и наоборот, двустороннее снижение жесткости сосудистой стенки обусловливает прогностически благоприятное увеличение соотношения Е/А. В верхней части рис.1 располагается математическое выражение степенной функции, описывающее представленную взаимосвязь признаков.

На основании проведенного корреляционно-регрессионного анализа была создана трехкомпонентная математическая модель, позволяющая прогнозировать направленность и степень изменения основных показателей ДФЛЖ в зависимости от снижения жесткости сосудистой стенки у больных АГ в процессе антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом.

Математические зависимости между основным показателем жесткости артериальной стенки CAVI и параметрами глобальной ДФЛЖ были определены с помощью программы компьютерной математики STATISTICA 7.0.

Для аппроксимации зависимости между данными показателями был использован в качестве функции полином 2-й степени. Математическая зависимость имела следующий вид:

Е/А = 1,9 - 0,15 • R-CAVI - 0,003 • L-CAVI - 0,002 • (R-CAVI)2 + 0,014 • R-CAVI • L-CAVI - 0,007 • (L-CAVI)2

Е замедл. = 133,8+0,52 • R-CAVI + 11,6 • L-CAVI + 1,15 • (R-CAVI)2- 1,98 • R-CAVI • L-CAVI + 0,53 • (L-CAVI)2

ВИР = 55,4 - 1,94 • R-CAVI + 6,36 • L-CAVI + 1,19 • (R-CAVI)2 - 1,92 • R-CAVI • L-CAVI + 0,64 • (L-CAVI)2

Использованный прием математического моделирования позволил количественно охарактеризовать вклад регресса ремоделирования сосудистой стенки в улучшение ДФЛЖ в процессе проводимой антигипертензивной терапии.

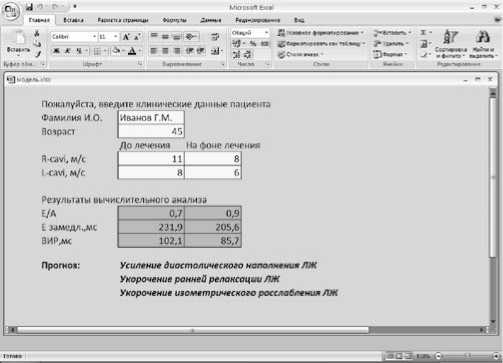

Пример работы модели представлен на рис. 2.

В рабочую область модели вводят величины CAVI справа и слева до и через 4 недели от начала лечения, после чего происходит автоматический расчет параметров ДФЛЖ как исходно, так и на фоне терапии. С помощью логических функций электронных таблиц происходит анализ динамики рассчитанных параметров ДФЛЖ. Результатом логического анализа является вывод о прогнозируемом изменении функции расслабления миокарда: усилении диастолического наполнения ЛЖ, укорочении ранней релаксации ЛЖ и его изометрического расслабления либо об отсутствии изменений.

Е/А = 1,8798-0,1541 *х-0,0033*у-0,0024*х*х+0,0141 *х'у-0,0069‘у*у

Рис. 1. Трехмерная зависимость Е/А у пациентов с АГ от изменения величин R- CAVI и L- CAVI

Рис. 2. Рабочее окно программы по прогнозированию изменения ДФЛЖ по динамике параметров жесткости сосудистой стенки в процессе антигипертензивной терапии

Апробация созданной прогностической модели в клинике Ростовского государственного медицинского университета позволила установить, что ее диагностическая чувствительность составила 95,6%, диагностическая специфичность – 63,6%, а диагностическая эффективность – 85,3%. Предсказательная значимость положительных результатов по прогнозированию благоприятных изменений ДФЛЖ составила 0,846, а отрицательных результатов – 0,875.

Выводы

-

1. Разработанная математическая модель имеет высокие показатели эффективности по прогнозированию

-

2. Результаты исследования подчеркивают роль сосудистых механизмов в патогенезе ДДЛЖ и указывают на значительный вклад сосудистой жесткости в нарушение релаксационных свойств миокарда ЛЖ у больных АГ.

-

3. Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективная фармакологическая вазопротекция может обеспечить дополнительный кардиопротективный эффект антигипертензивной терапии.

Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Калтыкова В.В., Пироженко А.А., Демидова А.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОРГАНОПРОТЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ И ИНДАПАМИДОМ органопротективного влияния антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом у пациентов с АГ.

Список литературы Математическая модель прогнозирования органопротективного влияния антигипертензивной терапии периндоприлом и индапамидом

- Агеев Ф.Т. Диастолическая сердечная недостаточность: 10 лет знакомства/Ф.Т. Агеев//Сердечная недостаточность. -2010. -№11. -С. 5-6.

- Гайятт Г. Принципы клинической практики,основанной на доказанном/Г. Гайятт, Д. Ренни. -М.: Медиа Сфера, 2003. -382 с.

- Орлова Я.А. Жесткость артерий, как предиктор сердечно-сосудистых осложнений при ИБС/Я.А.Орлова//Терапевтический архив. -2010. -Т. 82, № 1. -С. 68-73.

- Ребров А.П. Жесткость артерий в зависимости от наличия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний/А.П. Ребров//Терапевтический архив. -2009. -Т. 81, № 3. -С. 54-57.

- Gradman A.H. Hypertension and diastolic heart failure/A.H.Gradman, J.T. Wilson//Curr Cadiol Rep. -2009. -№11. -422-429.

- O'Rourke M.F. Arterial aging: pathophysiological principles/M.F. O'Rourke//Vasc. Med. -2007. -Vol. 12, № 4. -P. 329-341.