Математическая модель течения расплава в канале гранулятора

Автор: Киселев А.А., Аникин А.А., Чернухин Ю.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 1 (67), 2016 года.

Бесплатный доступ

Гранулирование углеводно-витаминно-минеральных добавок на основе мелассы проводится при высокой влажности (до 26 %), поэтому для стабильной работы гранулятора необходимо выявить характер течения расплава в нем. Для описания неизотермического течения расплава в грануляторе была разработана математическая модель, в которой в качестве исходных уравнений были использованы: уравнение неразрывности, уравнение движения и реологическое уравнение. Б ыли приняты следующие допущения: течение расплава в грануляторе представляет собой установившийся ламинарный поток; силами инерции и гравитации можно пренебречь; расплавы представляют собой несжимаемые жидкости; градиент скорости в направлении течения значительно меньше, чем в поперечном направлении; градиент давления по поперечному сечению канала постоянен; течение является полностью гидродинамически развитым; в лиянием эффектов на входе в канал и выходе из него можно пренебречь. В связи с принятыми допущениями можно считать, что в рассматриваемом грануляторе значимыми являются только компоненты скорости в направлении оси х, а всеми членами уравнения с компонентами и их производными по координатам y и z можно пренебречь. В результате решения были получены: выражение для средней скорости, уравнение для определения объемного расхода, формула для расчета среднего времени пребывания расплава в грануляторе, уравнение для определения напряжения сдвига, уравнение для определения скорости сдвига и уравнение для определения потери давления. Результаты расчетов по полученным уравнениям хорошо согласуются с экспериментальными данными, отклонения изменялись в диапазоне 16-19 %. Полученные сведения о характере перемещения расплава в грануляторе позволили разработать методику расчета для проектирования рациональной конструкции формующего узла гранулятора.

Гранулирование, математическая модель, углеводно-витаминно-минеральные добавки, меласса, течение, расплав

Короткий адрес: https://sciup.org/14040537

IDR: 14040537 | УДК: 664:542.69:621.867.4 | DOI: 10.20914/2310-1202-2016-1-11-15

Текст научной статьи Математическая модель течения расплава в канале гранулятора

DOI:

Введение. В процессе гранулирования углеводно-витаминно-минеральных добавок (УВМД) на основе мелассы качество гранул определяется давлением и температурой расплава, которые зависят от соотношения площади и размеров кольцевого канала [1]. В связи с тем, что обработка углеводно-витаминно-минеральных добавок (УВМД) на основе мелассы в грануляторе проводится при более высокой влажности (до 26 %), а разогрев продукта осуществляется за счет эффекта диссипации, то для стабильной работы гранулятора необходимо обеспечить создание достаточного давления в матричной зоне.

Материалы и методы исследований. Для описания неизотермического течения расплава в грануляторе используем следующие уравнения [3]:

• уравнение неразрывности:

др др др др ( д vx д v дvz I

+ vx + + vz= -р| —+ + —y + дт x дx y дy z дz (дx дy дz ), ()

Система уравнений (1–5) не может быть решена в общем виде [1, 3, 5]. Поэтому для расчета полей скоростей и температур в грануляторе были приняты следующие допущения: течение расплава в грануляторе представляет собой установившийся (профиль скоростей потока не изменяется с течением времени) ламинарный (числа Рейнольдса Re = 2rvzP /n ” 2100) поток; по сравнению с силами трения и давления силами инерции и гравитации можно пренебречь; расплавы представляют собой несжимаемые жидкости; градиент скорости в направлении течения значительно меньше, чем в поперечном направлении; градиент давления по поперечному сечению канала постоянен; в каждом поперечном сечении канала течение является полностью гидродинамически развитым; влиянием эффектов на входе в канал и выходе из него можно пренебречь [4].

В связи с принятыми допущениями [5] уравнение неразрывности (1) принимает вид:

где v x , v y и v z – компоненты вектора скорости;

• уравнение движения:

|

d v d T |

_ д р д x |

( дт --л^ + ( д x |

д т yx + д y |

дт zx |

+ р g x |

|

|

д z |

7 |

|||||

|

dv 5 y |

д р |

( 6т xy |

дт yy . |

дт хХ |

। |

+ р§у |

|

р— |

=-- |

--+ |

+ |

|||

|

d T |

д y |

( д x |

д y |

д z |

7 |

y |

|

dvz |

д р |

( дт^ + |

дт yz |

дт zz |

I |

|

|

р—- |

=-- |

—— + |

+ р§2 |

|||

|

d T |

д z |

( д x |

д y |

д z |

7 |

z |

, (2)

+ ( P Vx ) + ( P Vy ) + ( P Vz ) = 0, (8)

д t дx дy дz а после всех упрощений:

д / \ n - д vx

(р^) = о = р—x дx дx

др v x , д x

* V ^

=0 т . к . р = const

д v а р^ = 0, д x

Из уравнения (9) следует, что, поэтому:

здесь g – вектор ускорения свободного падения;

•реологическое уравнение:

д vx а

—- = 0 д x

Если в процессе неизотермического течения наблюдается теплопередача, то для описания такого процесса необходимо включить следующие уравнения:

• уравнение энергии:

р— \ U +—v2 | = -Vq + р(vg) - dT ( 2 J ' ' (4)

- V p v - V ( t v )

здесь q - вектор потока теплоты (с компонен тами qx, qу, qz), a 2222; а диссипаци-xyz онный член равен:

„ - dv, dvy dvz ( дv дvyI xyzxy xx 7 yy 7 zz 7 xy II dx dy dz l дy дx)

, \ x 7 , (5)

( д vy д v | ( д v д

+ Tyz I + I + т„ I+ I y ( дz дy 7 ( дx дz 7

Комбинируя упрощенное уравнение неразрывности (10) с упрощенным уравнением

движения, получаем:

® p P^^ yx = 0

д x д y

Уравнение энергии (4):

р с Р

< д T д T д T д T )

\ — + v — + + v — + + v -- =

( д t x д x y д y z д z 7

_ ( д C x ,д q , ,д C z I

= --11--

( д x д y д z 7

( dpA ( д v д v, д v I

- T\ -P I + + z-

( д T 7 р ( д x д y д z J

т

( д v д v I xyP +

( д y д x 7

+ т

xz

( д v д v | I + z " I ( д z д x 7

( д v y д v I

\ + ~Pz

( д z д y 7

,(12)

После упрощения уравнения (12) принимает вид:

—

- q .

^^^^^^е

д у

dv дт -x- = о , xy - z

Уравнения (11)-(13) образуют замкнутую систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных.

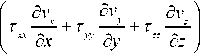

T напряжение сдвига x принимает нулевое значе- r = £R ние при (рисунок 1), где скорость vz при нимает максимальное значение (vz)max.

Внешний радиус кольцевого зазора равен R. Таким образом:

Рисунок 1. Равновесие сил, действующих на массовый элемент потока в канале круглого поперечного сечения

C =

42 A pR1

2 L

Подставляя (19) в уравнение (18), получаем:

A pR

T r ) = -LT

r 2R r " 4 7

Скорость сдвига для течения расплава в грануляторе рассчитывается по формуле:

d k = — A pR r_ — 4 R dr 2 p L L R r

Далее рассмотрим течение расплава в канале круглого поперечного сечения (с радиусом R и длиной l ), в котором влиянием эффектов на входе и выходе пренебрегаем. При этом считаем, что в выделенном элементе (рисунок 1) с толщиной слоя dr , движущегося со скоростью vz , устанавливается равновесие сил [3]:

Интегрируя уравнение (21), получаем:

- z ( r ) =

A pR 2 p L

— 2 4 In | R | + C 2

I r )

2 n rdr • [ p ( z ) — p ( z + dz )] + t • 2 n rdz —

— t ( r + dr ) • 2 n • ( r + dr ) • dz = 0

. (14)

Разложив выражение (14) в ряд Тейлора и отбросив все члены, кроме первого, вследствие их малости, получаем [3]:

- p p ( z + dz ) = p ( z ) +— dz

- z

-T , t ( r + dr ) = t ( r ) +— dr - r

Значения двух неизвестных величин 4 и С 2 можно определить, используя следующие граничные условия:

• при r = kR , v z = 0,

• при r = R, vz =0, здесь k = Ri /R - соотношение внутреннего и внешнего радиусов кольцевого зазора.

Тогда постоянная интегрирования:

С 2 =–1. (23)

Подставив граничные условия и (23) в уравнение (22), получаем:

Поскольку течение является полностью развившимся, градиент давления можно считать постоянным:

к 2 — 1

2ln k ,

- p _ A p

- z L

Результаты исследований. Таким образом, распределение скоростей можно выразить следующей формулой:

Отбросив все члены высшего порядка, получаем следующее дифференциальное уравнение:

A p t d T 1 -

= ~ + ^T = ~ T^' r ). (17)

L r dr r - r

V z ( r ) =

R 2 A p 4 p L

r

^^^^^^»

R

+ 2

2ln k

— k2

В результате интегрирования уравнения (17) получаем уравнение движения для течения

r = 4 R

Когда , получаем выражение для максимальной скорости потока ( v 2 ) max :

расплава в канале круглого сечения:

( Vz )

z max

T r ) = C ^r + CL, (18)

2 Lr

R2 A p 1 1 — к 2 — 1 4 n L I 2ln к

1 — In

к — 1 I ч 2ln к )

Средняя скорость рассчитывается по

Чтобы решить уравнение (14) для данного случая, необходимо сделать предположение, что

уравнению:

— R 2 A p 1 — к 4 к 2 — 1

V =---- ---т-- z 4pL 1 — к2 2ln к

Вестник ВГУИТ, №1, 201 6

Умножая выражение для средней скорости на площадь поперечного сечения кольцевого зазора, получаем уравнение для определения объемного расхода Q :

Q = nR 2(1 - k 2) ■ Vz =

= 1 1 4 [ (1 — k 4) — 0,7( k 2 — 1) 3/2 ln k ] A p ^ . (28)

Среднее время пребывания расплава в канале обратно пропорционально средней скорости:

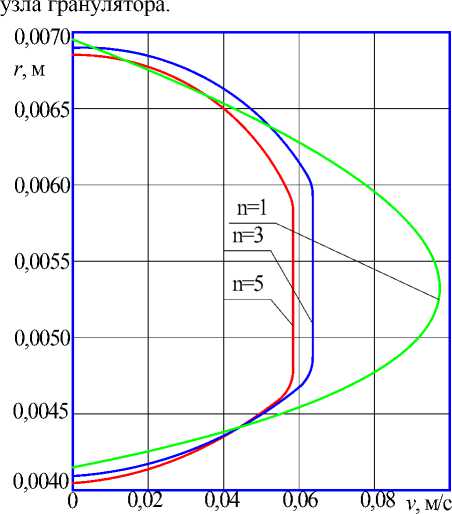

Проведен сравнительный анализ характера течения реологического раствора при различных значениях индекса течения n = 1, 3, 5 (рисунок 3).

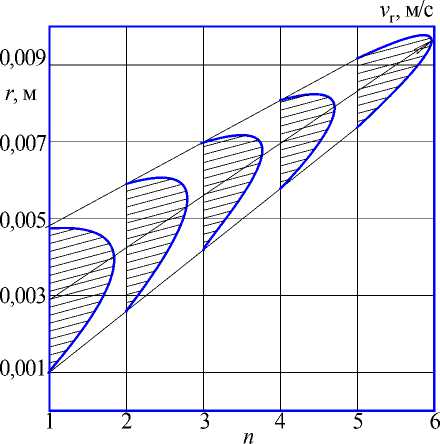

Установлено, что средняя скорость течения расплава вдоль оси убывает на участке до 2/3 длины канала, а затем возрастает.

Результаты расчетов по полученным уравнениям хорошо согласуются с экспериментальными данными, отклонения изменялись в диапазоне 16–19 %.

t ® LI V z

8 n L

R 2 A p

1 - k4

1 - kг

Были также получены:

– уравнение для определения напряжения сдвига τ:

Ap т=-L- • x; (30)

– уравнение для определения скорости сдвига γ:

2( m + 2) ■ Q n DH2

– уравнение для определения потери дав-

( A p I L )

ления p :

A p = 12 p Q L n DH3 "

Уравнения (30), (31) и (32) были получены на основе вышеприведенных допущений и упрощений.

Обсуждение результатов. Исходные данные для выполнения расчетов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Исходные данные для расчета скорости течения расплава

|

Наименование параметра |

Обозначение |

Значение |

|

Плотность расплава, кг/м3 |

р |

1190 |

|

Динамическая вязкость, Па∙с |

п |

12800 |

|

Индекс течения |

n |

1, 2, 3 |

|

Объемный расход, м3/c |

Q 0 |

0,543∙10-5 |

|

Угловая скорость, с-1 |

to |

8,5 |

|

Радиус матрицы на входе, м |

R n 2 |

6,0∙10–3 |

|

Радиус матрицы на выходе, м |

R k 2 |

12,5∙10–3 |

|

Длина матрицы, м |

L |

20,0∙10–3 |

|

Число узлов сетки |

K |

11 |

Расчет осевой скорости так же проводился для N участков, результаты расчетов приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение осевых скоростей течения расплава в цилиндрическом зазоре гранулятора на его разных участках аппроксимации

Полученные сведения о характере перемещения расплава в грануляторе позволили разработать методику расчета для проектирования рациональной конструкции формующего

Рисунок 3. Распределение осевых скоростей течения расплава в цилиндрическом зазоре гранулятора при различных индексах течения на одном из участков

Список литературы Математическая модель течения расплава в канале гранулятора

- Василенко В.Н., Остриков А.Н. Техника и технологии экструдированных комбикормов. Воронеж: ВГТА, 2011. 456 с.

- остриков а. н., абрамов о. в., василенко в. н., попов а. с. Математическое моделирование течения аномально-вязких сред в каналах экструдера: монография. воронеж: Изд-во вгу, 2010. 237 с.

- Микаэли В. Экструзионные головки для пластмасс и резины. Конструкция и технические расчеты: Пер. с англ. под ред. В.П. Володина. СПб.: Профессия, 2007. 472 с.

- Rauwendaal C. Polymer extrusion: 2, repr. ed. Munich: Hanser, Cop. 1990. 568 p.

- Schenkel G. Zur Extrusion von Kunststoffen aus Rechteck-Kanalen//Kunststoffe. 1981. № 74 (8). P. 479-484.