Математическая модель взаимодействия социально-экономических и экологических систем

Автор: Габрин Константин Эдуардович, Мешкова Татьяна Евгеньевна, Румянцев Юрий владимировиЧ.

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье выполнен анализ текущего состояния экологической и техногенной безопасности территорий городских поселений. Выявлена тенденция экологизации, приобретающая выраженную практическую направленность и имеющая большое значение для развития народного хозяйства. Установлено отсутствие теоретической базы, позволяющей обеспечить безопасное для природной среды развитие городских поселений. и необходимой для правильного выбора управляющих воздействий на субъектов градостроительной деятельности, позволяющих эффективно реализовать стратегию устойчивого развития территорий. Предложен переход на принципиально новую систему нормируемых показателей, учитывающих взаимосвязь энергетических параметров градостроительных и экологических систем. Получена теоретическая модель, устанавливающая функциональную связь между негэнтропией городского поселения и негэнтропией его экосистемы-донора, на основании которой можно создать единую нормативную базу, позволяющую обеспечить приемлемые уровни экологической и строительной безопасности, а также задействовать механизм негэнтропийного территориального квотирования. Обосновано разрушение естественных синергетических механизмов кластеризации под воздействием изъятия природного негэнтропийного ресурса из естественной среды, который, преобразуясь, вливается в состав негэнтропии искусственной среды обитания. Результаты исследования позволяют сформировать теоретическую основу экономического механизма регулирования экологической и техногенной безопасности городских территорий, сущность которого заключается в установлении динамических территориальных негэнтропийных квот. Практическое применение полученных авторами научных результатов создаст необходимые условия для устранения правонарушений и недобросовестной конкуренции и переходу к кооперации и сотрудничеству между всеми участниками градостроительной деятельности, а также стимулирует научно-технический прогресс, направленный на установление паритетных отношений с Природой.

Природная среда, экология, безопасность, градостроительство, информационная энтропия, негэнтропия, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147156214

IDR: 147156214 | УДК: 519.86 | DOI: 10.14529/em090408

Текст научной статьи Математическая модель взаимодействия социально-экономических и экологических систем

родных процессов в т. н. природно-промышленных системах [4, 6, 9, 11].

Однако задачу обеспечения в полном смысле слова паритетного существования техноцивилизации с природой практически никто перед собой не ставит, поскольку в общественное сознание внедрён стереотип о необходимости бесконечного экономического роста, а современная наука и технологии вполне в состоянии защитить природу и достаточно лишь ускорить соответствующие исследования и принять необходимые управленческие решения, в т.ч. в области природоохранного законодательства, технического нормирования и регулирования рыночных отношений. К сожалению, это не так, поскольку реальная экологическая обстановка продолжает стремительно ухудшаться. Растущая мегаполисная урбанизация наряду с не-прекращающейся экспансией добывающих отрас- лей, продолжает увеличивать и без того запредельные нагрузки на экосистемы. Изменение социально-экономической формации, вызвавшей развал единого народнохозяйственного комплекса на территории бывшего СССР, при котором разрушение прежней структуры управления проходило без создания новой и более эффективной, вызвало серию природных и техногенных катастроф. Их география, к сожалению, продолжает расширяться.

Понятие «безопасность», как цель деятельности, сегодня распылено между многочисленными надзорными органами. Сильнейшее взаимное влияние градостроительных и экологических систем фактически проигнорировано на нормативном уровне. Состояние коллективной безответственности в инвестиционно-строительной сфере продолжает усугублять ситуацию [1].

Административная реформа 2004 года разделила функции нормирования, учёта и контроля в строительной и экологической сферах между многочисленными федеральными агентствами и муниципальными организациями. Несмотря на то, что необходимость использования для оценок показателей, характеризующих взаимосвязь состояния окружающей среды и показателей социальноэкономического развития территорий, признана на самом высоком уровне, соответствующей нормативной базы как не было, так и нет до сих пор.

Развитие рыночных отношений в строительстве, формирование аукционных процедур получения заказов, в которых единственным оцениваемым критерием является стоимость работ, резко увеличило число хозяйствующих субъектов, производящих потенциально опасную продукцию без каких-либо гарантий по её безопасности. Число только выявленных нарушений нормативных документов и экологических преступлений неуклонно растёт. Рост городских поселений сегодня осуществляется бессистемно, продолжая калечить естественную природную среду обитания, негативно влияя на продолжительность и качество жизни населения России.

Всё вышеизложенное говорит о существовании научной проблемы, заключающейся в противоречии между, с одной стороны, необходимостью строительства безопасных городских и сельских поселений при одновременном обеспечении жизнеспособности окружающих их экосистем, а с другой – отсутствием теоретико-методической базы, необходимой для правильного выбора управляющих воздействий на субъектов градостроительной деятельности, позволяющих эффективно реализовать стратегию устойчивого развития территорий.

К сожалению, практика показывает, что вероятность решения вышеназванной проблемы при сохранении существующего отношения к природной среде, как к поставщику ресурсов для так на- зываемого «роста» экономики, крайне мала. Оценка этих ресурсов, осуществляемая в рамках традиционной экономической парадигмы, уводит исследователей в мир иллюзий. Философия общества потребления несовместима с идеей сохранения естественной природной среды. Изменение сложившейся ситуации произойдёт лишь тогда, когда реальная экономическая деятельность бизнес-субъектов будет перепрограммирована иной системой ценностей. Ждать этого, в надежде на эволюционные процессы самоорганизации массового сознания, уже не представляется возможным. Ситуация критическая, и вопрос необходимо ставить «ребром»: если государство желает сохранить свою территорию пригодной для жизни последующих поколений, то оно должно выработать соответствующую стратегию и тактику градостроительного развития. Важнейшим императивом такой политики должно быть формирование новых эколого-строительных нормативов и механизмов их внедрения в хозяйственную практику административно-территориальных образований. Остановить рост энтропии территорий городских поселений с помощью действующей экологической и строительной нормативной базы, внедрения дорогостоящих отраслевых систем мониторинга [11] и механизмов экономической ответственности de facto не удаётся, поэтому они должны быть радикально пересмотрены.

По мнению авторов, одним из путей решения этой задачи является переход на принципиально новую систему нормируемых показателей, которые учитывали бы взаимосвязь энергетических параметров градостроительных и экологических систем. Понимание механизмов такого взаимовлияния и создание на этой основе новой нормативной базы позволит реализовать на практике стратегию развития территорий городских и сельских поселений с одновременным сохранением естественной природной среды обитания человека.

Ранее авторами уже рассматривался подход к решению данной проблемы на основе информационно-энтропийного подхода [3, 8, 10]. Данный подход позволяет, в частности, построить математическую модель взаимодействия города как социально-экономической системы и его донорской экосистемы. На основе такой модели можно создать единую нормативную базу, позволяющую обеспечить приемлемые уровни экологической и строительной безопасности, а также задействовать механизм негэнтропийного территориального квотирования (по близкой аналогии с идеей Киотского протокола).

Таким образом, с учётом ранее проведённых исследований [3, 8, 10] необходимо выявить связь между негэнтропией городского поселения и не-гэнтропией его экосистемы-донора. За отправную точку примем утверждение о том, что любое возрастание негэнтропии города (при de facto повсе- местном применении энтропийных технологий) всегда влечёт за собой рост хаоса в экосистеме-доноре. А поскольку этот рост ничем не компенсируется, и степень сложности естественной системы не растёт (не увеличивается её максимально возможная энтропия), то происходит снижение степени её системной упорядоченности – негэн-тропия экосистемы падает. Этому утверждению соответствует запись в приращениях:

ДСе = -k^G t , (1)

где Ge - негэнтропия экосистемы-донора, Gt - не-гэнтропия города, k – коэффициент пропорциональности.

Любое снижение негэнтропии города автоматически приближает момент его «тепловой смерти» и ведёт к восстановлению компенсаторных механизмов биосферы (брошенные поселения быстро поглощаются биосферой). Негэнтропия экосистемы-донора начинает возрастать.

Переходя к бесконечно малым, можно записать dGe = -kdGt. (2)

Поскольку «мощность» городского негэнтро-пийного воздействия на экосистему-донора зависит от уже достигнутого уровня городской негэн-тропии, то дифференциальная формула (2) примет вид:

dGe = -kGtdGt(3)

или

^ = -kGt -(4)

uGt

Интегрируя (4), получаем общее решение:

Ge = -cekGt.(5)

Примем следующие начальные условия:

-

1) при Gt = 0 , Ge = Gen (нормативное значение Ge ), т. е. в отсутствие города мы имеем «здоровую» экосистему с не менее чем нормативными характеристиками надёжности всех её элементов;

-

2) при Gt = Gtx , Ge = Gex , т. е. в момент наблюдений обе подсистемы имеют свои значения негэнтропии Gtx и Gex .

Подстановка начальных условий в (5) приводит решение к виду:

-^^Znf^2^]

G e = f(Gt) = G e ne ^tx ^l' L G_\ . (6)

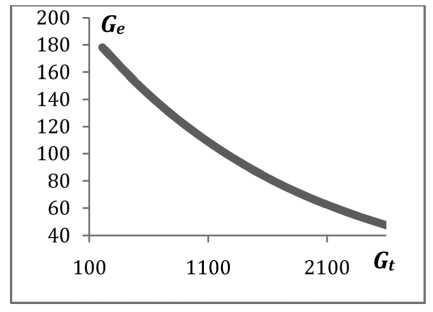

Вид зависимости G e = f ( G t ) при постоянных Gen , Gtx и Gex представлен на рисунке.

Зависимость G e от G t .

Практическая значимость уравнения (6) заключается в следующем:

-

1) знание ^G^ позволяет судить о реальной У dG t

степени уязвимости экосистемы-донора, и заранее планировать соответствующие меры; чем круче график функции (6), тем выше степень уязвимости, тем опаснее фактически реализуемая градостроительная и промышленная политика;

-

2) зависимость (6) позволяет осуществить прогноз и нормирование Ge в системе экономического регулирования уровня эколого-строительной безопасности с дискретным поступлением информации о текущем состоянии объекта в моменты 0, δ, 2δ, …. – т. е. там, где используется прогноз с т. н. удаляющимся (подвижным) горизонтом.

Поскольку с течением времени количество негэнтропийных единиц экосистемы сокращается, то её ценность всё время растёт – в соответствии с ростом негэнтропии города (см. рисунок). Поэтому, зная количество и стоимость негэнтропии города в момент времени δ, и используя зависимость (6), можно рассчитать количество и стоимость не-гэнтропии экосистемы-донора на период времени до 2δ, что даст возможность спланировать общую негэнтропийную квоту на этот интервал времени. Фактический расход негэнтропии не должен превышать суммарную (строительную и экологическую) квоту для данной территории. Распространение квоты за деньги среди участников градостроительной деятельности ограничит общий объём их хозяйственной деятельности, не давая возможность превысить допустимое деструктивное воздействие на экосистему-донора. Таким образом данная территориальная негэнтропийная квота фиксирует предельный объём капитальных вложений, который может быть освоен в интервалы времени от 0 до δ, от δ до 2δ и т. д.

Стоимости суммарной негэнтропии города1 и суммарной негэнтропии его экосистемы-донора в начальный момент управления должны быть приняты равными. Этот важнейший тезис обусловлен тем фактом, что вся локализованная на территории данного поселения негэнтропия сгенерирована благодаря существованию экосистемы-донора, за счёт неё и в ущерб ей.

Природный негэнтропийный ресурс безвозмездно изымается из естественной среды и с потерями (выброс энтропии) преобразуется, вливаясь в состав негэнтропии искусственной среды обитания. Этот процесс меняет сущность природной негэнтропии, она теряет целый ряд своих свойств, в частности, те, которые обеспечивают саморегу-ляционные способности биосферы и непрерывность жизни. При этом естественные синергетические механизмы кластеризации необратимо разрушаются. За всё время своего существования современная «библейская» человеческая цивилизация не создала ни одной антиэнтропийной технологии. Абсолютно все изделия техноцивилизации имеют ограниченный ресурс, а процессы их изготовления, употребления и утилизации потребляют природную негэнтропию, омертвляя её, и загрязняя среду энтропийными выбросами. Это означает, что генерация x единиц энтропии-техно, суммарной стоимостью Sx, означает отбор как минимум такой же ценности в виде природной негэн-тропии.

Алгоритм квотирования следующий:

-

1. По результатам диагностики состояния эколого-строительной системы в момент времени «0» рассчитываются G tx , G t lim , G ex G е lim (индекс «lim» присвоен предельно допустимому значению параметра).

-

2. C использованием величины G t lim по уравнению (6) находится G etl im

-

3. Если G et lim

e lim то фиксируется размер квоты G A на предстоящий период и формируется перспективный резерв градостроительной деятельности на следующий период до момента времени δ в размере G e lim – G et lim . Эта величина используется для целей дальнейшего управления. Если Get lim >=Ge lim, то резерв не формируется, а размер квоты определяется разницей Ge lim – Gex .

Таким образом, приведённый в данной статье подход к моделированию взаимодействия социально-экономических (на примере городского поселения) и экологических систем на основе информационно-энтропийного подхода позволяет установить функциональную связь между негэн-тропией городского поселения и негэнтропией его экосистемы-донора. Это позволяет рассчитать экономический эквивалент безопасности в виде информационной негэнтропии экосистемы, являющейся донором городского поселения, а также сформировать теоретическую основу экономического механизма регулирования экологической и техногенной безопасности городских территорий, сущность которого заключается в установлении динамических территориальных квот (пределов эмиссии) негэнтропии. Квотирование создаст необходимые условия для устранения правонарушений и недобросовестной конкуренции и переходу к кооперации и сотрудничеству между всеми участниками градостроительной деятельности, а также стимулирует научно-технический прогресс, направленный на установление паритетных отношений с Природой.

Список литературы Математическая модель взаимодействия социально-экономических и экологических систем

- Безопасность объекта строительства. -М.: Охрана труда и промышленная безопасность, 2013-2015. -http://prom-nadzor.ru/content/bezopasnost-obekta-stroitelstva (дата обращения: 23.10.2015).

- Воронина, А.В. Эко-реурбанизация городов в структуре градостроительного проектирования/А.В. Воронина//Приволжский научный журнал. -2011. -№ 1.

- Габрин, К.Э. Технико-экономическое регулирование безопасности зданий, сооружений и территорий/К.Э. Габрин//Ресурсы и энергосбережение как факторы устойчивого развития городов и территорий: сборник научных статей РААСН. -М.: Изд-во РААСН, 2004.

- Евдокимова, Г.А. Инженерная экология: сравнительная оценка атмосферных выпадений в районе воздействия аэротехногенных выбросов Кандалакшского алюминиевого завода/Г.А. Евдокимова, Н.П. Мозгова, С.А. Салдаев//Инженерная экология. -2013. -№ 3 (109).

- Ивашкина, И.В. Урбоэкодиагностика как инструмент планирования и эффективного природопользования в городе/И.В. Ивашкина, Б.И. Кочурова//Проблемы региональной экологии. -2011. -№ 3 (май-июнь).

- Кондратьев, А.Д. Космическая экология: экологический мониторинг космической деятельности в районах падения отделяющихся частей ракет/А.Д. Кондратьев, А.А. Малыгин//Инженерная экология. -2013. -№ 3 (109).

- Малков, Я.В. Экологическое состояние мегаполиса и здоровье населения/Я.В. Малков, Ф. Омми//Актуальные проблемы современной науки. -2005. -№ 3.

- Мешкова, Т.Е. Энтропийный подход к разработке системы экономического регулирования безопасности зданий, сооружений и территорий в условиях роста природных и техногенных рисков/Т.Е. Мешкова, К.Э. Габрин//Сборник материалов III Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Экономика и бизнес. Взгляд молодых», 24 ноября 2011 г. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.

- Могосова, Н.Н. Оценка экологического состояния территории в современном городском планировании/Н.Н. Могосова//Проблемы региональной экологии. -2013. -№ 1 (январь-февраль).

- Руденко, Е.Ю. Агроэкология: применение отработанного кизельгура для очистки почв, загрязненных нефтью//Е.Ю. Руденко, А.Г. Назмутдинов, Г.С. Муковнина и др. Инженерная экология. -2013. -№ 3 (109).

- Теличенко, В.И. Эффект экологического резонанса при концентрации строительства (недвижимости)/В.И. Теличенко, А.Л. Большеротов//Промышленное и гражданское строительство. -2010. -№ 6.

- Chapin III F.S. Matson P.A. Vitousek P.M. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, 2011.

- Jorgensen S.E. Fath B.D. A New Ecology. Elsevier, 2007.

- Soetaert K., M.J. Herman P. A Practical Guide to Ecological Modelling. Springer, 2008.