Математическая обработка результатов экспериментов по цеповой окорке сегментных лесоматериалов ели

Автор: Ушанов С.В., Палкин Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось определение влияния линейной скорости, направления по-дачи и линейной скорости вращения цепов на удельную работу. В статье приведены ре-зультаты экспериментальных исследований окорки свежесрубленных еловых сегментных лесоматериалов цеповыми рабочими органа-ми. Цеповая окорка - это способ механическо-го воздействия на кору лесоматериала, пере-мещающегося в осевом направлении через си-стему приводных горизонтальных и верти-кальных вращающихся валов, на которых при-креплены отрезки обыкновенных круглозвен-ных цепей - цепы. За счет центробежной силы цепы приобретают определенную жесткость и, воздействуя на кору, сбивают ее с поверх-ности. Удельная работа окорки рассчитыва-лась как произведение длительности процесса (секунды) на разницу показаний рабочего и хо-лостого ходов (Вт), отнесенное к объему снятой коры (куб.м), Дж/м3. Представлены эм-пирические и теоретические (нормальные) интегральные функции распределения откло-нения удельной работы от средних значений. Матричным методом наименьших квадратов получены адекватные эксперименту регрес-сионные модели второго порядка и построены линии равного уровня зависимости удельной работы от линейной скорости вращения це-пов, скорости и направления подачи. Стан-дартная ошибка модели равна 0,13 МДж/м3 - при попутной подаче и 0,18 МДж/м3 - при встречной подаче. Коэффициент детермина-ции моделей R2 = 0,994 - при попутной подаче и 0,993 - при встречной подаче. Представлены линии равного уровня удельной работы в зави-симости от линейной скорости вращения, скорости и направления подачи. Результаты исследования позволяют решать прикладные задачи выбора параметров и режимов работы при разработке цеповых окорочных станков.

Экспериментальные ис-следования, окорка цеповыми рабочими орга-нами, регрессионные модели зависимости удельной работы окорки, режимы окорки

Короткий адрес: https://sciup.org/14084502

IDR: 14084502 | УДК: 634.023.1

Текст научной статьи Математическая обработка результатов экспериментов по цеповой окорке сегментных лесоматериалов ели

Введение. В технологическом процессе получения лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью предусмотрена операция по очистке (снятию) коры с поверхности лесоматериалов – окорка бревен. Рассматривается случай цеповой окорки, способ – воздействие на кору вращающимися отрезками цепей, закрепленных в определенном порядке по образующей на поверхности приводного вала. Суть процесса заключается в том, что лесоматериалы перемещают в осевом направлении через систему приводных горизонтальных и вертикальных вращающихся валов, на которых прикреплены отрезки обыкновенных цепей – цепы. За счет центробежной силы цеповые рабочие органы (ЦРО) приобретают определенную жесткость и, воздействуя на кору, сбивают ее с поверхности ствола [1, 2]. Основой конструктивных режимов узлов окорочного станка являются статистические исследования кинематических параметров экспериментальных наблюдений [2, 4].

Цель исследований . Определить статистические закономерности изменения режимных параметров цеповой окорки, влияющих на энергоемкость процесса окорки лесоматериалов ЦРО.

Задачи исследований: получить адекват- ную эксперименту регрессионную математическую модель зависимости между энергоемкостью и режимными параметрами цеповой окорки при попутной и встречной подаче.

Методы и результаты исследований . Основными изменяемыми факторами, влияющими на энергоемкость процесса цеповой окорки, являются: число оборотов вращения цеповой головки (линейная скорость воздействия), скорость подачи лесоматериала, вид подачи (попутная, встречная). Остальные факторы (масса цепов, скорость подачи (надвигания), влажность, температура, толщина коры) при проведении экспериментов стабилизировались. Уровни варьирования факторов окорки приведены в таблице.

Исследуемые факторы окорки и уровни их варьирования

|

Обозначение фактора |

Наименование фактора |

Интервал варьирования |

Уровень варьирования |

||

|

1 |

2 |

3 |

|||

|

1 |

Линейная скорость вращения V лин , м/с |

37,7–47,1 |

37,7 |

42,4 |

47,1 |

|

2 |

Скорость подачи U под , м/с |

0,48–0,88 |

0,48 |

0,68 |

0,88 |

|

3 |

Вид подачи |

Попутная/ встречная |

Попутная/ встречная |

Попутная/ встречная |

Попутная/ встречная |

Каждый из 18 опытов повторялся 4 раза. Общее число наблюдений – 72. Удельная работа окорки рассчитывалась как произведение длительности процесса (секунды) на разницу показаний рабочего и холостого ходов (Вт), отнесенное к объему снятой коры (куб. м), Дж/м3 [1].

Обработка экспериментальных данных проводилась общепринятыми в математической статистике методами [5, 7]. Расчеты проводились в табличном процессоре Excel.

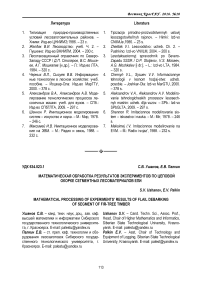

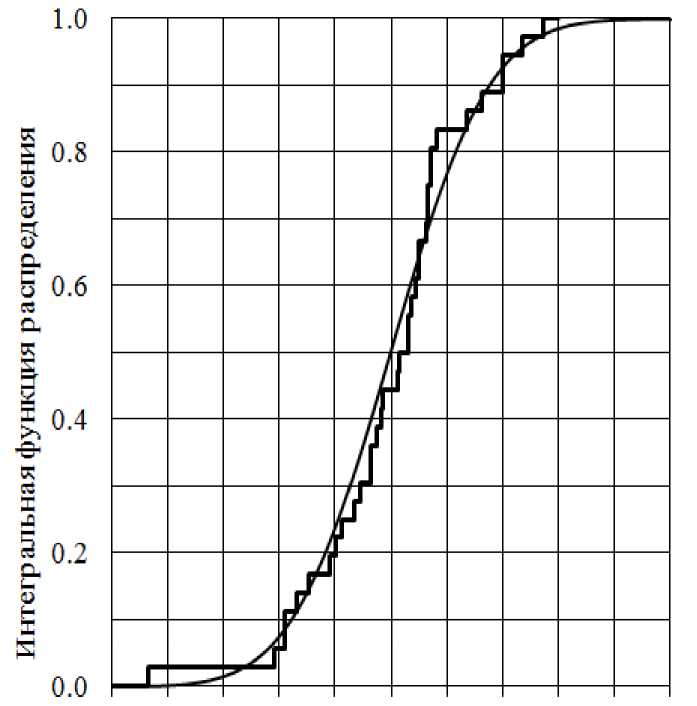

На рисунках 1 и 2 представлены эмпирические и теоретические (нормальные) интегральные функции распределения отклонения удельной работы от средних значений. Проверка гипотезы нормальности эмпирического распреде- ления критериев согласия Фроцини [5] (0,21 – при попутной подаче и 0,17 – при встречной подаче, меньше критического значения (0,28).

Применение критерия Кохрена показало, что гипотеза однородности дисперсий экспериментов не отклоняется при 5%-м уровне значимости (расчетное значение (0,39 – при попутной подаче, 0,28 – при встречной подаче) меньше критического значения (0,40)). Точность экспериментов оценивается дисперсией воспроизводимости S вс 2 = 0,026 – при попутной подаче и 0,048 – при встречной подаче с числом степеней свободы f вс = 27. Ошибка воспроизводимости экспериментов: S вс = 0,16 – при попутном движении и 0,22 – при встречном движении.

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ошибка эксперимента

-- Эмпирическое распределение -- Нормальное распределение

Рис. 1. Интегральные функции распределения отклонений удельной работы от средних значений при попутной подаче

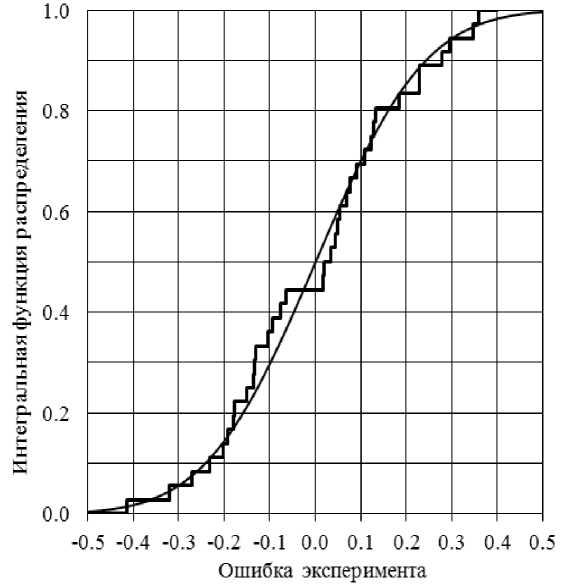

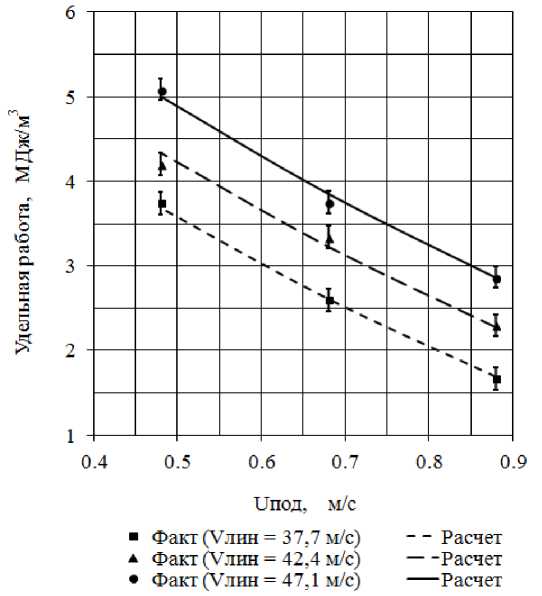

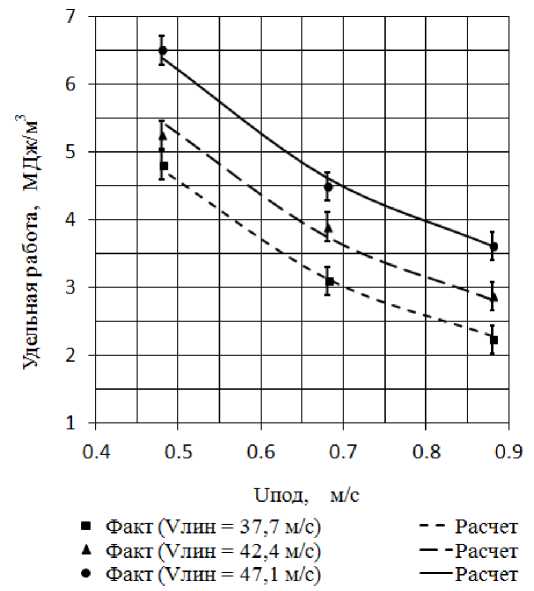

Матричным методом наименьших квадратов получены следующие регрессионные модели второго порядка зависимости удельной работы окорки ели ЦРО (рис. 3 и 4):

-

- при попутной подаче:

У Поп = 1,3 7 + 0,13 8 • V лин - 6,21 • U п + 0,0002 • ^ + (1)

-

+ 1,96 • U Под - 0,038 • V лин • U под ;

-

- при встречной подаче:

-

У Г’ = 12,97 - 0,232 • V „„ - 15,96 • U п + 0,0053 • V Лlн + (2)

-

+ 9,5 • UL - 0,085 ■ V ,„„ • U под .

Гипотеза адекватности моделей экспериментальным данным не отвергается при 5%-м уровне значимости (расчетное значение критерия Фишера (2,72 – при попутной подаче и 2,70 – при встречной подаче) меньше критического значения (2,96)). Стандартная ошибка модели : S м = 0,13 МДж/м3 – при попутной подаче и 0,18 МДж/м3 – при встречной подаче. Коэффициент детерминации моделей R2 = 0,994 – при попутной подаче и 0,993 – при встречной подаче.

Эмпирическое распределение --- Нормальное распределение

Рис. 2. Интегральные функции распределения отклонений удельной работы от средних значений при встречной подаче

Рис. 3. Экспериментальные и расчетные значения удельной работы при попутной подаче

Рис. 4. Экспериментальные и расчетные значения удельной работы при встречной подаче

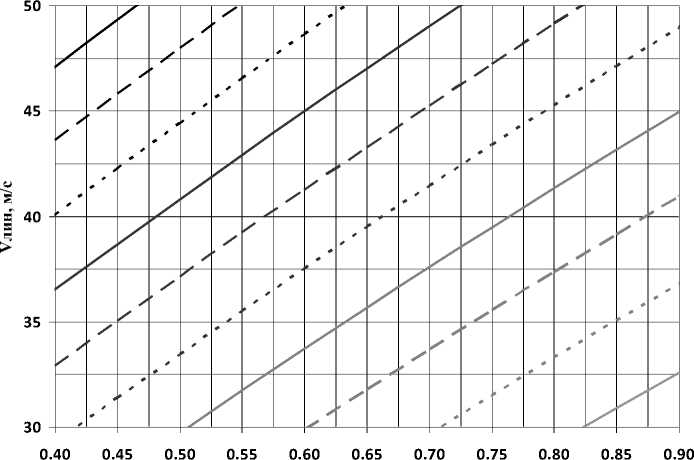

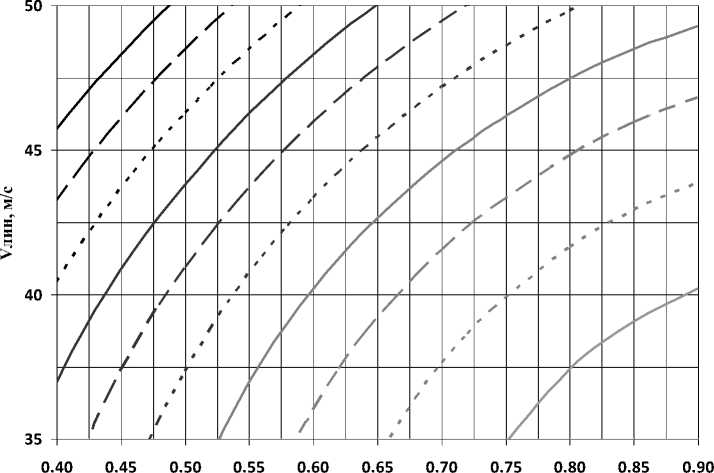

На рисунках 5 и 6 представлены линии рав- линейной скорости вращения (Vлин) и скорости ного уровня удельной работы в зависимости от подачи (Uпод).

Uпод, м/с

Удельная работа, МДж/м3

^^^^м 1.0 . . . 1.5 ^^н м 2.0 ^^^^^^^м 2.5 . . . 3.0 ^^н ■ 3.5 ^^^^М 4.0 . . . 4.5 ^^^Н м 5.0 ^^^^^^^м 5.5

Рис. 5. Линии равного уровня удельной работы в зависимости от линейной скорости вращения (V лин ) и скорости подачи (U под ) при попутной подаче

Uпод, м/с

Удельная работа, МДж/м3

^^^^^ 2.5 . . . 3.0 ^^в ■ 3.5 ^^^^^^^м 4.0 . . . 4.5 ^^^м м 5.0 ^^^^^^м 5.5 . . . 6.0 ^^^М в 6.5 ^^^^^^^ 7.0

Рис. 6. Линии равного уровня удельной работы в зависимости от линейной скорости вращения (V лин ) и скорости подачи (U под ) при встречной подаче

Выводы. Представлены результаты статистической обработки экспериментальных данных по окорке свежесрубленных еловых сегментных лесоматериалов. Матричным методом наименьших квадратов получены адекватные эксперименту регрессионные модели второго порядка зависимости между энергоемкостью и режимными параметрами цеповой окорки при попутной и встречной подачах. Стандартные ошибки моделей равны 0,13 МДж/м3 – при попутной подаче и 0,18 МДж/м3 – при встречной подаче. Коэффициент детерминации моделей: R2 = 0,994 – при попутной подаче и 0,993 – при встречной подаче.

Представленные линии равного уровня удельной работы в зависимости от линейной скорости вращения, скорости и направления подачи позволяют упростить решение прикладных задач выбора параметров и режимов работы цеповых окорочных станков.

Список литературы Математическая обработка результатов экспериментов по цеповой окорке сегментных лесоматериалов ели

- Палкин Е.В., Курицын В.Н. Установка для исследования цеповой окорки с промышленными скоростями подачи//Лесной и химический комплексы -проблемы и ре-шения: сб. ст. -Красноярск: Изд-во Сиб-ГТУ, 2005. -С. 149-151.

- Палкин Е.В., Курицын В.Н. Результаты ис-следования цеповой окорки с промышлен-ными скоростями подачи//Вестник Крас-ГАУ. -2010. -№ 10. -С. 152-155.

- Палкин Е.В., Курицын В.Н. Анализ энерге-тических затрат в процессе цеповой окорки//Вестник КрасГАУ. -2013. -№ 7. -С. 229.

- Палкин Е.В., Ушанов С.В., Розанова Т.С. . Математические модели удельных энергетических затрат в процессе цеповой окорки лесоматериалов//Фундаменталь-ные исследования. -2014. -№ 8. -Ч. 2. -С. 317-321.

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. -816 с.

- Справочник по прикладной статистике: в 2 т. Т.1. -М.: Финансы и статистика, 1989. -510 с.

- Ушанов С.В. Параметрическая идентифи-кация моделей. -Красноярск, 2012. -202 с.