Математическое моделирование скорости эмиссии аммиака во вновь выстроенных зданиях

Автор: Барнова Нелли Олеговна, Мельцер Александр Виталиевич, Дадали Юрий Владимирович, Якубова Ирек Шавкатовна, Андреева Маргарита Алевтиновна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 4 (40), 2022 года.

Бесплатный доступ

С ростом объемов строительства жилых зданий на основе монолитного железобетона возникла проблема, связанная с загрязнением аммиаком воздуха внутри помещений. Отсутствие обоснованных профилактических мероприятий по минимизации эмиссии аммиака сдерживает ввод в эксплуатацию вновь выстроенных зданий и может являться причиной санитарно-эпидемиологического неблагополучия, выражающегося в ольфакторно-рефлекторном и раздражающем эффекте воздействия на здоровье населения. Разработан научно обоснованный способ прогнозирования времени достижения допустимого уровня концентрации аммиака в воздухе загрязненных им вновь выстроенных помещений при его выделении из бетонных конструкций. Оценку выделения аммиака выполняли на базе данных лабораторных исследований воздуха закрытых помещений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Воздух закрытых помещений исследовался в четырех вновь выстроенных жилых зданиях (165 помещений, 57 протоколов испытаний, 893 пробы воздуха на содержание аммиака). Зависимости изменения концентрации аммиака от времени проветривания получены с применением регрессионного анализа (уравнение регрессии, метод наименьших квадратов). Для установления воспроизводимости результатов и возможности их сравнивать между собой проводили проверку однородности дисперсий с использованием критерия Фишера. Сравнение выборочных совокупностей проводили по критерию Стьюдента при нормальном распределении данных (критерий Колмогорова - Смирнова, Шапиро - Уилка). Критический уровень значимости при всех статистических сравнениях принимался равным 0,05. Разработан способ прогнозирования времени достижения допустимого уровня концентрации аммиака, выделяющегося в ходе многосуточного процесса эмиссии из строительных материалов в воздух помещений вновь выстроенного здания, включающий многосуточные измерения концентрации (y, мг/м3) аммиака последовательно в каждом помещении вновь выстроенного здания в любые сутки измерений в течение времени t, построение графиков зависимостей усредненных значений концентрации (yср, мг/м3) аммиака от времени t, их математический анализ путем параметризации и статистический анализ полученных кинетических параметров.

Монолитные жилые дома, воздух замкнутых помещений, аммиак, эмиссия аммиака, математическое моделирование, строительные материалы, бетон

Короткий адрес: https://sciup.org/142236545

IDR: 142236545 | УДК: 613.5: | DOI: 10.21668/health.risk/2022.4.05

Текст научной статьи Математическое моделирование скорости эмиссии аммиака во вновь выстроенных зданиях

Значительное увеличение объемов жилищного строительства на основе монолитного железобетона имело следствием возникновение проблемы загрязнения воздуха внутренних помещений аммиаком. Основная причина – наличие аммонийных соединений в сырьевых компонентах бетонных смесей. Данные вещества вносятся в бетон в составе химических модификаторов бетонной смеси и бетона (ускорители твердения и противоморозные добавки и пр.) или со вспомогательными компонентами при производстве цемента (интенсификаторы помола). Другими источниками могут быть отходы промышленности, применяемые в качестве минеральных наполнителей (золы, шлаки) [1–12].

Аммиак образуется в результате реакции гидролиза из аминов, амидов и аммонийных соединений.

Исследования выделения аммиака из бетона в воздух помещений выполнялись в разных странах, получены данные о довольно высоких концентрациях примеси. Так, в работе Z. Bai et al. (2006) указано, что концентрация аммиака в воздухе помещений вновь выстроенных зданий, при строительстве которых использовались противоморозные добавки на основе карбамида (мочевины), составляла от 2,30 до 5,85 мг/м3 [8]. T. Lindgren (2010) описывает случай повышенного содержания аммиака в новом офисном здании в Пекине, при строительстве которого в цемент так же добавлялись противоморозные добавки [10].

Российские исследования свидетельствуют об аналогичных результатах. В работе Д. Фокина (2011) показано, что миграция аммиака в воздух из материалов стен нового жилого дома из монолитного железобетона формировала загрязнение воздуха помещения на уровне 2 мг/м3 (50 ПДК сс ). Автор обращает внимание на отсутствие влияния наличия мебели и отделки помещений на содержание аммиака в воздухе помещений [13].

В работе [4] приведены результаты инструментальных исследований воздуха закрытых помещений жилых и общественных зданий, выполненных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 2012 по 2018 г. Данные испытания были проведены как в плановом порядке, так и по заявкам застройщиков и / или обращению граждан. Превышение ПДК сс аммиака было обнаружено в 1147 пробах из 2839 (40,4 %). Зарегистрированные уровни превышали гигиенические нормативы (ПДК сс ) до 163 раз. Только в 1,1 % измерений аммиак был зафиксирован ниже порога чувствительности применяемого химико-аналитического метода измерения.

Интенсивность миграции аммиака из бетона в воздух помещений, как, впрочем, и иных химических соединений, находится в зависимости от степени насыщенности помещения строительными ма- териалами, от температуры и влажности воздуха [1, 3]. В исследованиях Z. Bai et al. (2006) показано, что повышение температуры воздуха увеличивает интенсивность выделения аммиака и скорость эмиссии. Кроме того, концентрация аммиака находится в прямой зависимости от кратности воздухообмена в помещении. По данным [8], более десяти лет необходимо для полного окончания эмиссии аммиака из бетона, содержащего присадки на основе карбамида. Однако период достижения уровня гигиенического норматива в воздухе помещений до настоящего времени не изучен.

Установлено, что аммиак в воздухе, даже в малых и средних концентрациях, обладает ольфакторнорефлекторным и раздражающим действием. Высокие концентрации способны вызывать острое отравление. Актуальность проблемы обеспечения безопасности жилищ в условиях эмиссии аммиака из строительных материалов подтверждается поступлением в федеральные и региональные органы исполнительной власти значительного количества обращений граждан из жилых помещений и работников ряда общественных зданий [4, 7–19].

Несмотря на высокую актуальность проблемы, до настоящего времени не разработан способ научно обоснованного прогноза длительности достижения допустимых значений аммиака, выделяющегося из бетонных конструкций в воздух закрытых помещений, что сдерживает ввод вновь построенного жилья в эксплуатацию [4, 12–14, 16, 20–24].

Цель исследования – разработать научно обоснованный способ прогнозирования времени достижения допустимого уровня аммиака в воздухе помещений при его миграции из строительных материалов новых зданий, выстроенных с использованием монолитного железобетона.

Материалы и методы. Для построения и анализа зависимостей концентрации аммиака в воздухе от времени использовались материалы 57 протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проведенных на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге».

Исследования воздуха были связаны с обращениями граждан по поводу неприятных запахов, а также с осуществлением производственного контроля за вновь вводимым в эксплуатацию жильем. Всего было отобрано 893 пробы воздуха на содержание аммиака в 165 помещениях, проведено 285 исследований.

Отбор проб проводили с помощью электроаспираторов ОП-824 ТЦ в соответствии с ГОСТ Р 57256-20161. Отбор проб включал три последовательных измерения концентрации аммиака в возду- хе спустя 8 ч после 15-минутного сквозного проветривания помещения при полностью открытых окнах, проводимого один раз в сутки, в течение 20 мин.

Измерения массовой концентрации аммиака проводили методом, основанным «на улавливании аммиака из воздуха раствором кислоты и его фотометрическом определении по индофенолу…»2.

Объектами исследования являлись четыре многоквартирных жилых здания (далее – объекты), в которых материалом несущих стен являлся монолит. Во всех объектах имелась естественная вентиляция, что обеспечивало возможность интенсивного проветривания помещений. Исследования воздуха на содержание аммиака в объектах № 1 и № 2 проводились перед вводом объектов в эксплуатацию, в объектах № 3 и № 4 – после ввода в эксплуатацию. Объекты различались по степени завершенности отделочных работ.

Объекты № 1 и № 2 характеризовались отсутствием отделки. Материалом пола и потолка являлись бетонные плиты, материалом стен – бетон и пенобетонные блоки. Помещения объектов № 3 и № 4 имели готовую внутреннюю отделку, в шести помещениях присутствовала мебель.

Отбор проб воздуха выполняли с учетом предварительного измерения параметров микроклимата, которые соответствовали установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом устранялось влияние факторов внешней среды, способствующих миграции аммиака из бетонных конструкций.

С помощью пакета прикладных программ Statisticа 10 методом наименьших квадратов (МНК) (нелинейной регрессии) по уравнению (1) проводили математическую обработку и параметризацию3, т.е. определение средних значений основных кинетических параметров A ср, B ср и C ср для всех зависимостей всех объектов:

Кр(0 = ^ср• ехр(-Дср • t ) + Сср,

где y ср ( t ) – экспоненциальная зависимость уменьшения величины концентрации y ср аммиака в воздухе жилых помещений от времени t ;

А ср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения полного изменения концентрации y ср аммиака за все исследуемое время t , мг/м3;

Bср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения константы скорости уменьшения концентрации yср аммиака в воздухе помещений и связанный с природой процесса миграции, выделения аммиака из бетонного материала и природой самого материала, сут-1;

C ср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения минимальной остаточной концентрации аммиака в воздухе в конце экспериментального периода, мг/м3.

Формула (1) устанавливает экспоненциальную зависимость уменьшения величины концентрации y ср аммиака в воздухе жилых помещений от времени t , т.е. описывает процесс эмиссии аммиака из стройматериалов во времени. Уравнение (1) с рассчитанными методом МНК численными средними значениями основных параметров A ср , B ср и C ср выражает параметризованную аппроксимационную кривую, которая наилучшим образом проходит через все экспериментальные точки графика.

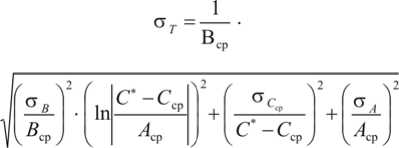

Расчет расширенной неопределенности (погрешности) U ( T ) величины T (в сутках) для объекта проводили по формуле (2) при p < 0,05:

, аг

U М) = г- ■ 1 P=O.95J=n-\, (2)

()

где стандартное отклонение σ T вычисляли по формуле суммирования стандартных неопределенностей с учетом трех вкладов стандартных отклонений σ A , σ B и σ C всех трех рассчитанных при обработке кинетических параметров A ср , B ср и C ср , от которых зависела сама величина T :

где C* – выбираемое нормативное значение уровня концентрации, например равное ПДК сс , пересечение с которым убывающей экстраполируемой кривой происходит в момент времени T .

Результаты и их обсуждение. В помещениях всех исследуемых объектов средние значения начальной концентрации С 0 (мг/м3) аммиака в воздухе значительно превышали его допустимый уровень ПДК сс , т.е. соотношение C 0 /ПДК сс для разных помещений находилось в интервале от 3,55 до 30,40.

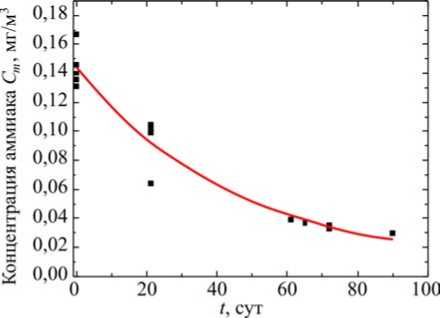

Рис. График зависимости концентрации аммиака в воздухе жилых помещений объекта № 1 от времени (условия всех измерений идентичны)

По измеренным значениям концентрации аммиака в воздухе помещений для всех объектов № 1–4 в ходе многосуточного исследования наблюдалась монотонно убывающая зависимость концентрации аммиака от времени, выражаемая нисходящей кривой на графике.

На рисунке в качестве примера приведен характерный вид кривой зависимости концентрации аммиака y ср в воздухе от времени t для объекта № 1 (каждая точка – среднее из 3 или 6 значений концентрации аммиака y в воздухе каждого помещения).

Для объекта № 1, а также для всех исследуемых объектов построенные графические зависимости средних значений величины y ср концентрации аммиака (мг/м3) от времени t эмиссии имеют вид экспоненциальных кривых, асимптотически стремящихся к средней минимальной концентрации C ср . Все зависимости удовлетворительно отвечают уравнению (1). Таким образом, проведенный анализ позволил в дальнейшем принять экспоненциальную закономерность уменьшения величины y ср концентрации аммиака в воздухе жилых помещений от времени t в качестве физического закона эмиссии аммиака из стройматериалов, математически выраженного уравнением (1), и в дальнейшем применять его для обработки и параметризации всех экспериментально полученных точек графических зависимостей.

Вычисленные средние значения основных кинетических параметров Aср, Bср и Cср для всех зависимо- стей изучаемых объектов и значения их неопределенностей (погрешностей) приведены в таблице.

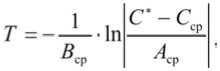

В ходе изменения величины концентрации аммиака y ср в воздухе в некоторый момент времени t , равный T , может быть достигнут любой интересующий уровень допустимой концентрации C* аммиака в воздухе, в том числе и установленный предельно допустимый для аммиака уровень C* = ПДК, равный 0,04 мг/м3. По значениям кинетических параметров A ср , B ср и C ср уравнения (1) аппроксимируемых кривых можно судить о времени T выхода кинетических кривых на любой допустимый уровень концентрации C* аммиака, в частности на уровень ПДК = 0,04 мг/м3.

Величину T выхода кинетических кривых на уровень ПДК = 0,04 мг/м3 для каждого объекта определяли по уравнению (4), используя численные значения параметров A ср , B ср и C ср уравнения (1) экспериментальных зависимостей, полученных на каждом из объектов:

где Т – прогнозируемое время достижения допустимого уровня концентрации C* аммиака, выделяющегося из строительных материалов в воздух помещений вновь выстроенного здания, начиная с первого дня измерений концентрации аммиака, сут;

B ср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения константы скорости уменьшения концентрации y ср аммиака в воздухе помещений и связанный с природой процесса эмиссии аммиака из бетонного материала и природой самого материала, сут–1;

C* – установленное значение уровня допустимой концентрации аммиака, мг/м3, например ПДК;

C ср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения минимальной остаточной концентрации аммиака в воздухе в конце экспериментального периода, мг/м3;

А ср – определяемый при обработке графика параметр среднего значения полного изменения концентрации y ср аммиака за все исследуемое время t , мг/м3.

Значения времени достижения допустимого уровня концентрации аммиака по объектам № 1–4

|

Исследуемый объект |

Средняя начальная концентрация, ( А + C ) * , мг/м3 |

Отношение средней начальной концентрации к значению ПДК cc |

Полное изменение концентрации А *, мг/м3 |

Наблюдаемая константа скорости изменения В *, сут–1 |

Остаточная концентрация С ср ± Δ C* , мг/м3 |

Время достижения уровня ПДК сс T* , сут |

|

1 |

0,144 ± 0,023 |

3,6 |

0,138 ± 0,02 |

0,02209 ± 0,00742 |

0,0065 ± 0,0121 |

64 ± 11,2 |

|

2 |

0,145 ± 0,01 |

3,55 |

0,122 ± 0,008 |

0,02419 ± 0,00483 |

0,0228 ± 0,00513 |

81,2 ± 8,7 |

|

3 |

0,163 ± 0,01 |

3,98 |

0,145 ± 0,005 |

0,01947 ± 0,00891 |

0,01784 ± 0,0084 |

96,4 ± 28,6 |

|

4 |

1,24 ± 0,141 |

30,4 |

1,215 ± 0,134 |

0,01736 ± 0,00463 |

0,02475 ± 0,0451 |

252,2 ± 88,3 |

Величину T для каждого объекта определяли по уравнению (4) следующим образом:

1) объект № 1:

|

1 Т =-- ln 0,02209 |

0,04 - 0,00653 |

= 64 сут; |

|

0,13759 |

2) объект № 2:

|

1 Т =-- ln 0,02419 |

0,04 - 0,02281 |

= 81,2 сут; |

|

0,12251 |

3) объект № 3:

|

1 Т =-- ln 0,01947 |

0,04 - 0,01784 |

= 96,4 сут; |

|

0,14479 |

4) объект № 4:

|

1 Т =-- ln 0,01736 |

0,04 - 0,02475 |

= 252,2 сут. |

|

1,215 |

Полученные по (4) значения T и их погрешности (по формуле (2)) для всех исследуемых объектов представлены в таблице.

Установлено, что при одинаковых стартовых условиях (средние значения начальной концентрации аммиака в воздухе примерно одинаковы и не превышают уровня 4 ПДК сс ) период до 125 сут (по верхней доверительной границе) обеспечивает снижение концентрации аммиака до уровня ниже ПДК сс в помещениях без отделки (объекты № 1 и № 2), а также в различных помещениях с отделкой и мебелью (объект № 3).

Большие значения периода T выхода на уровень ПДК сс (8–11 месяцев) на объекте № 4 связаны с изначально существенно большими значениями начальной концентрации ( A + C ) аммиака (более

30 ПДК сс ), по сравнению с начальными концентрациями на объектах № 1–3.

По материалам исследования получен патент РФ на изобретение № 2760762 «Способ прогнозирования времени достижения допустимого уровня концентрации аммиака, выделяющегося в ходе многосуточного процесса эмиссии из строительных материалов в воздух помещений вновь выстроенного здания»4.

Выводы. Таким образом, установлено, что эмиссия аммиака из стройматериалов в воздух помещений вновь выстроенных зданий, связанная с временем проветривания, описывается экспоненциальным уравнением. Предложенный способ прогнозирования уменьшения концентрации аммиака в новых помещениях разработан математически и статистически обоснован, что позволяет применять его для обработки всех экспериментально полученных зависимостей для оценки процесса эмиссии аммиака из стройматериалов в воздух помещений.

Полученные количественные кинетические параметры уравнения аппроксимируемых кривых позволяют выполнять расчет скорости эмиссии аммиака и периода времени достижения допустимого уровня безопасности (ПДК).

Предложенный способ прогнозирования времени достижения допустимой концентрации аммиака дает возможность организовать эффективный контроль воздуха помещений и сроки начала эксплуатации жилых и общественных зданий с учетом их безвредности для здоровья граждан.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Математическое моделирование скорости эмиссии аммиака во вновь выстроенных зданиях

- Зарицкая Е.В., Сладкова Ю.Н., Смирнов В.В. Воздух помещений: актуальные проблемы, влияние на здоровье, меры профилактики // Санитарный врач. - 2018. - № 4. - C. 49-54.

- К вопросу о гигиенических требованиях к качеству воздуха закрытых помещений на объектах жилищного строительства на стадии ввода в эксплуатацию / В.Е. Крийт, Ю.Н. Сладкова, Е.А. Бадаева, В.В. Смирнов, Е.В. Зарицкая // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 6. - С. 608-612. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-6-608-612

- Об обосновании предложений по изменениям и дополнениям санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях / С.А. Горбанёв, Н.А. Мозжухина, Г.Б. Еремин, С.Н. Носков, А.О. Карелин, Д.С. Выучейская, О.И. Копытенкова, Е.А. Бадаева // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 7. - С. 707-712. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-7-707-712

- Оценка потенциального риска здоровью населения от воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе закрытых помещений / Н.О. Барнова, А.В. Мельцер, А.В. Киселев, И.Ш. Якубова // Профилактическая и клиническая медицина. - 2020. - Т. 74, № 1. - С. 34-41.

- Пухаренко Ю.В., Шиманов В.Н. Вредные примеси в бетонах // Наука и инновации в современном строительстве - 2012: Международный конгресс. - СПб: СПбГАСУ, 2012. - С. 21-23.

- Сивков С.П. Эмиссия аммиака из цементных бетонов // Технологии бетона. - 2012. - Т. 70-71, № 5-6. - С. 15-17.

- Шиманов В.Н. Проблема эмиссии аммиака из бетонных конструкций [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 5. - URL: http://www.science-education.ru/105-7025 (дата обращения: 15.05.2022).

- Emission of ammonia from indoor concrete wall and assessment of human exposure / Z. Bai, Y. Dong, Z. Wang, T. Zhu // Environ. Int. - 2006. - Vol. 32, № 3. - P. 303-311. DOI: 10.1016/j.envint.2005.06.002

- Jang H., So H., So S. Emission characteristic of ammonia in cement mortars using different sand from area of production // Environ. Eng. Res. - 2016. - Vol. 21, № 3. - Р. 241-246. DOI: 10.4491/eer.2015.136

- Lindgren T. A case of indoor air pollution of ammonia emitted from concrete in a newly built office in Beijing // Building and Environment. - 2010. - Vol. 45, № 3. - Р. 596-600. DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.07.014

- Reference values for indoor air pollutant concentrations in new, residential buildings in Finland / H. Jarnstrom, K. Saarela, P. Kalliokoski, A.-L. Pasanen // Atmospheric Environment. - 2006. - Vol. 40, № 37. - P. 7178-7191. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2006.06.021

- Reference values for structure emissions measured on site in new residential buildings in Finland / H. Jarnstrom, K. Saarela, P. Kalliokoski, A.-L. Pasanen // Atmospheric Environment. - 2007. - Vol. 41, № 11. - P. 2290-2302. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2006.11.033

- Фокин Д.С. Проблема повышенного содержания аммиака в воздухе жилых помещений // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2013. - Т. 249, № 12. - С. 33-34.

- Акимов А.Г., Халимов Ю.Ш., Шилов В.В. Острые производственные отравления хлором и аммиаком: клиника, диагностика, лечение. Современные представления // Экология человека. - 2012. - № 6. - С. 25-36.

- Вовк А.И. Добавки на основе отечественных поликарбоксилатов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2012. - № 9. - С. 31-33.

- Выявление источников выбросов загрязняющих веществ, вызывающих жалобы населения на неприятные запахи / А.О. Карелин, А.Ю. Ломтев, К.Б. Фридман, Г.Б. Еремин, А.В. Панькин // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 6. - С. 601-607. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-6-601-607

- Методика и практика оценки состояния объектов окружающей среды урбанизированных территорий при обеспечении экологической безопасности гостей и участников массовых спортивных мероприятий / А.А. Ко-коулина, И.В. Май, С.В. Клейн, С.А. Вековшинина // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. - 2019. - Т. 33, № 1. - С. 64-78. DOI: 10.15593/2409-5125/2019.01.05

- Применение принципов доказательности при оценке причинной связи нарушений здоровья населения с воздействием вредных химических веществ в окружающей среде / С.А. Горбанев, В.П. Чащин, К.Б. Фридман, А.Б. Гудков // Экология человека. - 2017. - № 11. - С. 10-17. DOI: 10.33396/1728-0869-2017-11-10-17

- Сладкова Ю.Н., Смирнов В.В., Зарицкая Е.В. К вопросу о гигиеническом нормировании микроклимата и качестве воздуха в офисных помещениях // Медицина труда и промышленная экология. - 2018. - № 5. - С. 35-39. DOI: 10.31089/1026-9428-2018-5-35-39

- Комплексная оценка эффективности митигации вреда здоровью на основе теории нечетких множеств при планировании воздухоохранных мероприятий / Н.В. Зайцева, М.А. Землянова, И.В. Май, В.Б Алексеев, П.В. Трусов, Е.В. Хрущева, А.А. Савочкина // Анализ риска здоровью. - 2020. - № 1. - С. 25-37. DOI: 10.21668/health.risk/2020.1.03

- Май И.В., Никифорова Н.В. Методические подходы к оптимизации лабораторного контроля безопасности продукции в рамках риск-ориентированной модели надзора // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 2. - С. 205-213. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-2-205-213

- Новацкий В.Е., Сладкова Ю.Н., Зарицкая Е.В. Отбор проб для оценки качества воздуха закрытых помещений общественных зданий // Российская гигиена - развивая традиции, устремляемся в будущее: материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. - М., 2017. - Т. 2. - С. 728-730.

- Совершенствование подходов к оценке воздействия антропогенного загрязнения атмосферного воздуха на население в целях управления рисками для здоровья / А.О. Карелин, А.Ю. Ломтев, М.В. Волкодаева, Г.Б. Еремин // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 1. - С. 82-86. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-1-82-86

- Kozielska B., Brqgoszewska E., Kaleta D. Investigation of indoor air quality in offices and residential homes in an urban area of Poland // Air quality, atmosphere and health. - 2019. - Vol. 13. - P. 131-141.