Материальные резервы России и ее регионов: историко-логический анализ

Автор: Вакарёв А.А., Голодова О.А., Дугина Т.А., Горшков А.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 3 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам формирования материальных резервов Российской Федерации. В ней указывается, что современная глобальная экономика развивается в рамках господства финансовой концепции социально-экономического развития, когда финансы представляют собой не просто обособленную сферу экономики, но сферу господствующую, при которой реальная экономика имеет второстепенное значение. Однако, Россия всегда связывала свое существование и развитие именно с реальным производством и запасами, что обеспечивало для нее весьма высокие параметры экономической устойчивости и позволяло преодолевать самые тяжелые испытания. В проведенном исследовании показывается, что подобная система в стране имеет длительную историю и всегда была гарантом безопасности. В нем приводятся основные организационно-методические характеристики современного государственного материального резерва, цели и задачи его деятельности, виды размещения запасов и основные виды работ, осуществляемых при хранении резервов. В статье приводится статистический анализ хранения материальных резервов и выясняется корреляция их объемов с показателями общего материального ущерба от ЧС в целом по стране, а также на примерах Южного федерального округа (ЮФО) и Волгоградской области. В исследование включено мнение авторов, объясняющее значительный разрыв объемов материальных запасов в исследуемых объектах и того ущерба, который они получают согласно статистическим данным о ЧС. При этом указывается, что теория управления государственными запасами материальных средств в настоящее время нуждается в серьезном развитии. В статье сформулированы выводы и предложения, чьим лейтмотивом является необходимость проведения подобных исследований, что должно принести значительный социально-экономический эффект в масштабах всей страны и каждого из ее регионов. Вклад авторов. А.А. Вакарёв – формирование концепции и структуры исследования, формулировка выводов и предложений; О.А. Голодова – подготовка аналитических материалов, анализ, формирование библиографии; Т.А. Дугина – исследование организации государственного материального резерва России, проведение расчетов; А.А. Горшков – исторический анализ, подготовка графических материалов.

Запас, резерв, государственный материальный резерв, закупки, хранение, общий материальный ущерб, корреляция, комплексный экономический ущерб, отпуск товаро-материальных средств

Короткий адрес: https://sciup.org/149149357

IDR: 149149357 | УДК: 332.02 | DOI: 10.15688/re.volsu.2025.3.4

Текст научной статьи Материальные резервы России и ее регионов: историко-логический анализ

DOI:

В условиях современного и весьма динамичного рынка практически все социально-экономические объекты попадают в различные критические ситуации. Поскольку современная глобальная экономика в целом и все ее агенты в частности развиваются в рамках финансовой концепции, то и механизмы преодоления данных кризисов сейчас обычно привлекаются из состава финансовых. На практике чаще всего используется инфляция, позволяющая «залить» данные кризисы вновь эмитированными деньгами. Но такой путь нельзя назвать безупречным, он сопряжен с возникновением значительного числа других экономических проблем, которые, возможно, проявятся в будущем. Россия при этом традиционно является приверженкой другого пути – создания и использования мощных материальных резервов, которые в случае кризисов частично или даже полностью перекроют потребности в производственных ресурсах, товарах первой необходимости и продуктах питания, создадут базу восстановления, а потом это восстановление и осуществят. Работа системы подобных резервов весьма объемна и многогранна. Она предусматривает решение множества и стратегических, и тактических задач, причем такие решения нуждаются в глубоком теоретическом обосновании. Поэтому научные исследования по данной проблематике являются весьма требуемыми и будут иметь высокую эффективность.

Материалы и методы

Тема исследования носит комплексный характер, что предполагает при работе над нею использование целого комплекса научных методов, в число которых входят аналитический, исторический, экономико-статистический, графический, а также синтез научных выводов и предложений.

Научно-теоретической основой исследования при этом стал комплекс научных статей отечественных и зарубежных авторов, нормативно-законодательных документов и информации из системы Internet, раскрывающих различные аспекты исследуемой тематики. Взгляды А.А. Суркова позволили интегрировать в проведенное исследование панорамный взгляд на проблематику материальных резервов и привнести в него прогнозирование развития данной системы в будущем [Сурков, 2022].

Статья П. Врабковой и Х. Урбанковой дала возможность связать исследование материальных резервов России и ее регионов с тем, что данная проблематика прослеживается в рамках устойчивого развития и имеет особо высокое значение [Vrabcová, Urbancová, 2023].

Материалы исследований И.В. Митрофановой, Т.Б. Ивановой и А.В. Алпатова содействовали раскрытию того, что исследуемая проблематика касается всех регионов России и весьма тесно влияет на развитие региональной экономики в них [Митрофанова, Иванова, Алпатов, 2023]. В статье использован также материл об истории и организации научно-исследовательской деятельности и структуре комбинатов государствен- ного материального резерва [Служить России и госрезервам, 2025]. История развития российской системы государственных резервов в данной статье показана на основе материалов другого юбилейного материала развития системы государственных резервов России [Историческая справка. Федеральное агентство по государственным резервам, 2021].

Обращение к нормативно-законодательным документам в процессе исследований в рамках данной статьи способствовало уточнению официальных наименований структур и их организационных особенностей [Федеральный закон № 79-ФЗ, 1994]. Материалы публикации А.Е. Земскова дали возможность представить в сжатом виде методику работы системы государственного материального резерва [Земсков, 2007]. Статистический анализ в статье проведен благодаря сведениям из Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2023 г.» о материальных резервах для предотвращения и ликвидации последствий ЧС [Государственный доклад «О состоянии защиты населения … , 2024].

Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций позволила уточнить методы определения общего материального и комплексного экономического ущербов от ЧС, для нивелирования которых и создаются государственные материальные резервы [Единая межведомственная методика … , 2004].

Работа О.М. Жульевой дала возможность включить в проведенное исследование понимание проблем возмещения ущерба от ЧС [Жу-льева, 2024], а нучная статья Р.Г. Робу и соавторов – учесть понимание сетевого характера формирования материальных резервов и их использования [Robu et al., 2024]. Результат творческой работы Р.Ю. Скокова в данном исследовании стал основой понимания главной цели резервирования материальных ресурсов – обеспечения безопасности населения [Скоков, 2022].

Итоги научной деятельности Д. Сустрино и соавторов способствовали отражению в статье вопросов резервирования в составе материальных резервов продуктов питания как основы продовольственной безопасности [Sutrisno et al., 2024]. Статья С.В. Смоленской и В.А. Савельева содействовала освещению в проведенном исследовании адаптации понимания работы отечественной системы материальных резервов в теории и практике современной глобальной экономики [Смоленская, Савельев, 2020]. Теоретические взгляды И.О. Хантуевой, Л.Р. Слепневой и С.Р. Халтаевой позволили понять и включить в данное исследование некоторые вопросы пространственной проблематики формирования и использования материальных резервов [Хантуева, Слепнева, Халтаева, 2024]. А научная работа Н.В. Чихиревой дала возможность показать систему материальных резервов как элемент национального богатства, влияющего на национальную безопасность [Чихирева, 2024].

Результаты и обсуждение

Современное социально-экономическое развитие практически всех стран мирового сообщества осуществляется в весьма своеобразных условиях и будет в них осуществляться еще достаточно длительное время [Сурков, 2022].

Эти условия характеризуются следующими особенностями:

– Господство финансовой концепции данного социально-экономического развития. Формирование единой глобальной экономики, развивающейся на принципах рыночного хозяйства, создало условия для отхода от производственной концепции социально-экономического развития, превращения финансовой составляющей в независимую и господствующую, переноса реальной экономики в Китай, Индию, страны Индокитая и Латинской Америки, тогда как традиционно развитые страны в лице США и Западной Европы превратились в финансистов, инвесторов, разработчиков и инноваторов, пожинающих плоды от своих инвестиций, организаторских усилий, предпринимательских рисков, а главное – финансовых схем и операций.

Весьма высокое значение негативного влияния ЧС оказывает на социально-экономическое развитие отдельных стран, в том числе России и ее регионов. Кстати, проблематика ЧС, или как ее часто подменяют в виде проблематики экологии, последние десятилетия служит главным триггером мирового развития, задавая его дух и вектор в интересах вышеназванных традиционно-развитых стран. Недаром даже основная Международная конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г., знаменовавшая собой глобализацию экономики под руководством США, носила на- звание «Об устойчивом развитии», провозглашая мировой угрозой угрозу экологического характера и готовя якобы для борьбы с нею почву для экономического лидерства США, Западной Европы и транснациональных финансовых корпораций, ориентированных именно на эти традиционно-развитые страны [Vrabcová, Urbancová, 2023].

– Глубокая интеграция в современное социально-экономическое развитие своеобразных экономических механизмов обеспечения устойчивости данного социально-экономического развития, особенно формирования крупных материальных резервов, способных его обеспечить. Осознание в качестве главных угроз ЧС, превращение в качестве главных экономических механизмов развития финансовых механизмов, а также понимание того, что в традиционно передовых странах после глобализационных мероприятий не останется достаточной индустриальной мощи для противостояния ЧС, привели к тому, что в этих деиндустриализированных странах в качестве механизмов устойчивости стали развиваться механизмы наличия резервов материальных средств.

Например, для США это стала целая эпопея по разработке морских и малых запасов углеводородов, которых у этой страны мало, но которые то резервируют, то разрешают разрабатывать, то вновь резервируют, то пытаются им найти заменитель в виде сланцевой нефти, то пробуют заменить ветровой электроэнергией, то придумают еще что-то для проведения каких-то рыночных махинаций на глобальном рынке, но при всем этом реальных запасов углеводородов у США мало, и эта страна находится под постоянной угрозой энергетического кризиса.

На этом фоне особое положение занимает Российская Федерация, самая богатая в материальном плане страна, которая является кладовой всей глобальной экономики на период всего своего существования [Митрофанова, Иванова, Алпатов, 2023]. Причем, как это уже бывало в истории, в России могут быть финансовые кризисы, но только ее реальные богатства обеспечат развитие мировой цивилизации в материальном плане.

На протяжении всей своей истории Россия никогда не была страной купцов. И в ней всегда решающее значение придавалось не финансам, а реальным материально-вещественным факторам безопасности и экономической устойчивости. Крупные запасы продуктов питания и стратегических средств в ней, как об этом свидетельствуют лето- писцы и археологи, создавались уже в IX в. н. э. [Служить России и госрезервам, 2025]. В истории сохранились указы Ивана III Грозного (1462– 1505 гг.), где даже оговаривались сроки хранения и ротации материальных резервов: «Запасы создавать, дабы возможность была выдержать осаду в течение трех лет и ежегодно одну треть освежать» [От приказов до Росрезерва].

Непосредственно системный государственный характер процессы формирования и управления государственными материальными резервами получили при царе М.Ф. Романове. Разумеется, что для организации своих грандиозных побед к созданию резервов не мог не приложить руку Петр I Великий (30 мая [9 июня] 1672, Москва – 28 января [8 февраля] 1725, Санкт-Петербург), который организовал для этого специальный Провиантский приказ, ставший на долгие годы в стране главным органом управления материальными резервами [Историческая справка. Федеральное агентство по … , 2021].

Система государственных материальных резервов активно развивалась и далее. Причем, в отличие от некоторых других государственных систем, она всегда была одной из самых передовых в мире и безотказно обеспечивала средствами нашу страну даже в самых ее критичных ситуациях вплоть до настоящего времени. Сейчас данная система носит наименование государственный материальный резерв, а его главный орган управления – Федеральное агентство по государственным материальным резервам (Росрезерв) [Федеральный закон № 79-ФЗ, 1994].

Основные организационно-методические аспекты работы государственного материального резерва представлены в таблице 1.

Хранение материальных средств Государственного материального резерва предусматривается в двух формах:

-

1. Централизованной, когда накапливаемые и хранимые ресурсы располагаются на специальных базах хранения, представляющих собой спе-

Основные организационно-методические характеристики Государственного материального резерва Российской Федерации

Таблица 1

№ п/п

Необходимость государственного материального резерва

Задачи государственного материального резерва

Состав государственного материального резерва

1.

Обеспечение национальной обороны (в том числе производство вооружений)

Обеспечение мобилизационных потребностей страны

Техника, вооружения, материальные ресурсы в целях перевода армии на штаты военного времени.

Документация и материальные ресурсы для мобилизации экономики и ее перевода на работу в военном времени.

Стратегические запасы ресурсов для использования в военное время

2.

Обеспечение работ по ликвидации последствий ЧС

Обеспечение спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ в ЧС

Материальные ресурсы и техника для осуществления работ в техногенных ЧС.

Материальные ресурсы и техника для осуществления работ в ЧС природного характера. Государственные резервы медикаментов и медицинских средств

3.

Государственное регулирование экономики регионов и районов при нарушении логистики

Государственное регулирование экономики регионов и районов при временном нарушении поставок важнейших видов материальных ресурсов и технических средств.

Регулирование рыночной экономики

Резервы продуктов питания и кормов.

Резервы товаров первой необходимости.

Резервы строительных и горюче-смазочных материалов.

Резервы техники

4.

Участие в гуманитарных акциях

Оказание гуманитарной помощи

Закупки продукции предприятий, попавших в кризисное положение

5.

Нехватка средств для реализации мероприятий гражданской обороны

Материальное обеспечение нужд гражданской обороны в населенных пунктах и объектах экономики

Медикаменты.

Продовольствие.

Спасательные средства и техника

Примечание . Составлено по: [Земсков, 2007].

-

2. Децентрализованной, в том случае если средства хранятся в составе материальных запасов крупных экономических объектов с различными формами собственности, организационной принадлежностью и подчиненностью, согласно специальному плану такого хранения. Использование данных резервов регламентируется указаниями специальных органов государственного управления.

циальную сеть, раскинутую по территории всей страны из соображений максимальной приближенности к критическим объектам. Такие базы имеют весьма высокую степень защиты и в ряде случаев расположены под землей. Многие из них способны выдержать даже ядерный удар.

Состав современных угроз предусматривает два типа: военного времени и мирного времени, причем основными сейчас считаются угрозы мирного времени. К данным угрозам мирного времени относят: стихийные бедствия природного характера, техногенные аварии и экологические катастрофы. Тем самым современный государственный материальный резерв ориентирован на предоставление средств главным образом для предупреждения и ликвидации последствий ЧС мирного времени.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривает для себя работу в трех режимах: повседневной деятельности; повышенной готовности; в режиме ЧС. Причем приоритетом должен пользоваться режим повседневной деятельности, когда идет основная подготовка к бедствиям с расчетом на то, что при правильной подготовке бедствий вообще удастся избежать или легко преодолеть их последствия.

Исходя из этого, деятельность государственного материального резерва предусматривает следующие виды основных работ: управленческо-ре-гулирующую; закупочную по формированию резервов; хранение, предусматривающее реализацию довольно сложной технологии по получению запасов, их распределению, транспортировке, обеспечению условий хранения, контролю качества, номенклатуры, объемов и сроков хранения, упаковке; отпуск товарно-материальных средств.

Всего по всей территории России расположено 150 комбинатов для хранения материальных резервов [Служить России и госрезервам, 2025].

Основным показателем эффективности функционирования системы государственного материального резерва выступает его объем. Основные показатели данного объема в сравнении с общим материальным ущербом от ЧС Российской Федерации, Южному федеральному округу и Волгоградской области представлены в табличной форме (табл. 2).

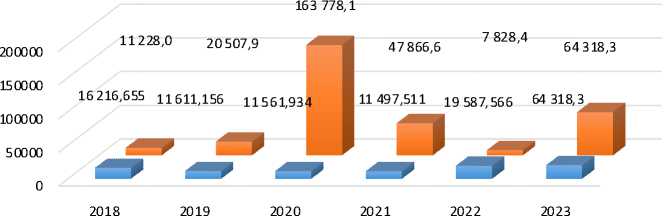

Графическая форма соотношений объемов общего материального ущерба по годам за период 2017–2023 гг. и объемов материальных резервов в целом по Российской Федерации представлена на рисунке 1.

Весьма показательным при этом является определение коэффициента корреляции между объемами государственных материальных резервов и общим материальным ущербом, причиняемым ЧС (см. формулу), что позволит оценить соотношение данных показателей, которые редко попадают в поле научного анализа в среднем, но имеют весьма актуальное практическое значение. Методику расчета при этом целесообразно использовать в следующем виде:

Таблица 2

Сравнение общего материального ущерба (ОМУ) и резервов материальных средств Государственного материального резерва за период 2017–2023 гг.

|

№ п/п |

Регион |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2023 г. |

|

1.1 |

Российская Федерация – мат. резервы (факт.), млн руб. |

16 120,355 |

16 216,655 |

11 611,156 |

11 561,934 |

11 497,511 |

19 587,566 |

20 312,0 |

|

1.2 |

Российская Федерация – ОМУ (факт.), млн руб. |

11 232,0 |

11 228,0 |

20 507,9 |

163 778,1 |

47 866,6 |

7 828,4 |

64 318,3 |

|

2.1 |

ЮФО – мат. резервы (факт.), млн руб. |

710,615 |

946,277 |

759,66 |

751,374 |

1 132,181 |

986,285 |

1 087,273 |

|

2.2 |

ЮФО – ОМУ (факт.), млн руб. |

4 546,4 |

2214,1 |

81,8 |

4 015,2 |

833,7 |

138,4 |

47 597,8 |

|

3.1 |

Волгоградская обл. – мат. резервы (факт.), млн руб. |

59,956 |

77,682 |

76,942 |

67,032 |

76,942 |

94,613 |

85,428 |

|

3.2 |

Волгоградская обл. – ОМУ (факт.), млн руб. |

160,0 |

1 355,6 |

0 |

494,4 |

6,7 |

0 |

0 |

Примечание. Составлено по: [Государственный доклад «О состоянии защиты населения … , 2024].

kk =

n Z x .

= 1

, n Z y. = 1

где kk – коэффициент корреляции объемов государственных материальных запасов объемам общего материального ущерба; x – объем материальных резервов в -м году, млн руб.; y – объем общего материального ущерба в -м году, млн руб.

По данной методике коэффициент корреляции в целом по России будет иметь значение 3,05, что означает, что в последние годы общего материального ущерба от ЧС наносится стране в 3,05 раза больше, чем в среднем страна формирует материальных резервов. Сразу же оговоримся, что здесь нет никакого алармизма, а имеется вполне обоснованное объяснение, но не расчет- ного типа, а экспертно-интуитивного. Но об этом ниже, после рассмотрения данных уровня ЮФО и Волгоградской области, которые выбраны объектами исследования данной статьи.

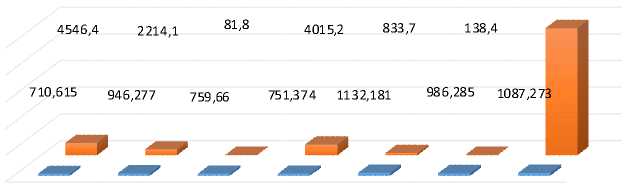

На рисунке 2 в графической форме представлено положение дел по соотношениям материальных резервов и общего материального ущерба в ЮФО.

Здесь, как и в целом по стране, хорошо наблюдается разрыв между данными ущерба и резервов, и опять в пользу ущерба. Причем коэффициент корреляции гораздо выше – 9,32. Это значит, что ущерба в разрезе ЮФО формируется в 9,32 раза больше, чем в среднем за исследуемый период было сформировано материальных резервов.

В графической форме показатели соотношений объемов материальных резервов и общего

■ Российская Федера ция - мат. резервы (факт.), млн руб.

■ Российская Федерация - ОМУ (факт.), млн руб.

Рис. 1. Масштабы общего материального ущерба от ЧС с объемом материальных резервов в Российской Федерации за период 2017–2023 гг., млн руб.

Примечание. Составлено авторами по: [Государственный доклад «О состоянии защиты населения … , 2024].

47597,8

5 0 000

40 000

3 0 000

2 0 000

2 017 2018 2019 20 2 0 20 21 20 22 20 23

■ ЮФО- мат. резервы (факт.), млн руб. ■ ЮФО -ОМУ (факт.),млн руб.

Рис. 2. Сравнение объемов общего материального ущерба от ЧС с объемом материальных резервов в ЮФО за период 2017–2023 гг., млн руб.

Примечание. Составлено авторами по: [Государственный доклад «О состоянии защиты населения … , 2024].

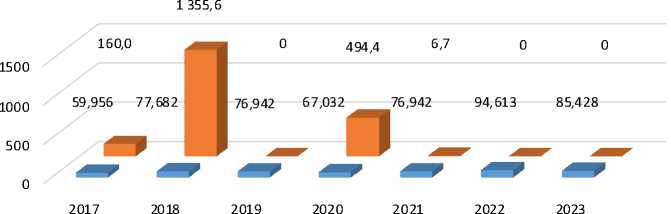

материального ущерба в Волгоградской области показаны на рисунке 3.

И в этом случае опять различим значительный разрыв объемов общего материального ущерба и материальных резервов с коэффициентом корреляции 3,74, или с реальным 3,74-кратным превышением объемов общего материального ущерба, наносимого Волгоградской области, по отношению к формируемым в ней материальным резервам.

Каким образом в анализе возникает такой разрыв? почему его редко кто замечает? почему здесь нет особого места никакому алармизму? Данное объяснение будет основываться на следующих моментах.

В экономической науке достаточно слабо представлена теория определения экономического ущерба от ЧС, что изначально препятствует адекватной оценке экономических последствий ЧС; вообще, когда такой ущерб определяется, нужно говорить о комплексном экономическом ущербе, состоящем из следующих статей:

-

а) общий материальный ущерб, представляющий собой сумму выбывших в результате действия поражающих факторов ЧС основных и оборотных средств;

-

б) ущерб от недопроизводства в результате простоя предприятий, непосредственно пострадавших от воздействия поражающих факторов ЧС;

-

в) косвенный экономический ущерб от ЧС, который несут не непосредственно пострадавшие предприятия, а предприятия, связанные с пострадавшими ввиду недопоставок от них их продукции непосредственно или опосредованно;

-

г) затраты на восстановление, включая все средства, выделяемые на ликвидацию последствий ЧС, в том числе на экономическую реабилитацию пострадавших объектов [Единая межведомственная методика … , 2004].

Действующая система государственных органов управления работает только в режиме определения и проведения расчетов и только по показателю общего материального ущерба. Здесь легко добиться обоснованности, так же как легко посчитать выбывшие материальные ценности и их бухгалтерскую стоимость. Все остальное посчитать трудно, да и возможно только тогда, когда весь комплекс восстановительных работ будет закончен, на что обычно требуется несколько лет, и актуальность данных расчетов вообще пропадет. Повторимся, что административная система ограничивается только определением общего материального ущерба, недосчитывая всех остальных статей [Жульева, 2024];

Создать логически обоснованную методику расчета всех остальных составляющих комплексного экономического ущерба, кроме общих материальных потерь, сложно, поэтому их в реальности практически никто никогда не считал, за исключением определения комплексного экономического ущерба от террористического акта 11 сентября 2001 г., когда самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (США). Тогда общий материальный ущерб от потери знаний и материальных средств насчитали в 19,0 млрд долларов, ущерб от неосуществленных торговых сделок – в 30,0 млрд долларов, а распространившийся по всему миру косвенный ущерб – в 56,0 млрд долларов (всего –

Волгоградская обл. -мат. резервы (факт.), млн руб.

Волгоградская обл. -ОМУ (факт.), млн руб.

Рис. 3. Сравнение объемов общего материального ущерба от ЧС с объемом материальных резервов в Волгоградской области за период 2017–2023 гг., млн руб.

Примечание. Составлено авторами по [Государственный доклад «О состоянии защиты населения … , 2024].

105,0 млрд долларов). Соотношение общего материального ущерба к комплексному экономическому ущербу получилось 1 : 5,56, то есть достаточно близкое к вычисленным в данной статье коэффициентам корреляции.

Складывается ситуация, когда, с одной стороны, невозможно посчитать реальные негативные последствия от ЧС, которые должны быть гораздо выше, чем определяемые, а с другой стороны, органы управления государственным материальным резервом формируют запасы, покрывающие лишь 10–30 % от данного неполного (общего материального) ущерба, при этом экономического коллапса не наступает, а страна, ее федеральные округа и регионы эффективно развиваются.

Спецификой любого кризиса, в том числе и ЧС, является то, что их можно рассматривать в качестве факта крушения ранее сложившейся системы, но при этом триггером создания новой системы, которая будет существовать в будущем до следующего кризиса. Причем сам момент ЧС создает для системы точку бифуркации, когда система получает свободу определения направления своего дальнейшего развития. Любое приложение сил в этот момент может придать данному развитию соответствующее направление. Важно точно выбрать момент и оптимальный объем усилий, чтобы ситуация либо ухудшилась, либо стабилизировалась. Государственный материальный резерв, невзирая на свои незначительные объемы, критическую массу средств для подобных действий обеспечивает.

Бифуркация в настоящее время рассматривается в основном как теоретическое понятие. Обоснованные факты ее практического применения на расчетно-теоретической основе, особенно при локализации и преодолении последствий ЧС, нам обнаружить не удалось, но экономика России и ее регионов всегда отличалась весьма высокой степенью устойчивости, где материальные резервы использовались с высокой эффективность. Это позволяет говорить о том, что практические работники системы управления в ЧС и управления государственным материальным резервом интуитивно выявили весьма эффективную методику действий, которую следует изучить, перевести в теоретическую плоскость и довести до уровня оптимальности.

В качестве еще одного из объяснений высокой устойчивости отечественной экономики в ЧС можно указать то, что помимо материаль- ных резервов в России существует система финансовых резервов. Но ее исследование выходит за пределы темы данной статьи и будет освещено в других научных публикациях.

Заключение

В результате проведенного исследования можно отметить следующие выводы:

– Современное господство финансовой концепции социально-экономического развития не отменяет факта высочайшего значения наличия мощных запасов материальных средств, обеспечивающих данное развитие. В России основным органом, обеспечивающим наличие подобных запасов, выступает государственный материальный резерв, чьим основным органом управления служит Федеральное агентство по государственным резервам.

– Государственный материальный резерв является масштабной организацией, выполняющей значительный комплекс весьма важных задач по материально-техническому обеспечению резервирования практически всех государственных проектов, обеспечению экономической устойчивости страны и ее регионов, мобилизации на случай возникновения ЧС [Robu et al., 2024].

– Исторически отечественная система государственных материальных резервов является одной из самых передовых в мире, она всегда служила одним из главных механизмов, позволяющих нашей стране преодолевать самые тяжелые испытания и выходить победителем из самых сложных проблем, положительно влиять на социально-экономическое развитие и сохранять человеческие жизни [Скоков, 2022].

– В настоящее время система государственного материального резерва состоит из двух уровней (федерального, регионального) и с учетом приближения к критическим объектам размещена практически по всей территории страны, при этом имеет место наличие централизованных и децентрализованных запасов. Централизованные запасы сосредоточены в большом объеме и хранятся в хорошо защищенных хранилищах, способных выдержать ядерный удар. Децентрализованные запасы расположены на народнохозяйственных объектах согласно специальному централизованному плану, их использование возможно только после приказа соответствующих органов государственного управления в особо тяжелых случаях, например, при обеспечении продовольственной безопасности [Sutrisno et al., 2024];

– Государственный материальный резерв ведет активную работу по закупкам материальных ресурсов, их хранению, обеспечению высокого качества, ротации и выделению средств для решения вопросов экономической устойчивости; российские запасы в силу глобализации современной экономики могут рассматриваться и как фактор международной стабильности [Смоленская, Савельев, 2020]. Оборот материальных ресурсов предусматривает кратное превышение данных запасов над объемами общих материальных потерь, которые в среднем ежегодно наносятся ЧС мирного времени Российской Федерации в целом, ее федеральным округам и регионам [Хантуева, Слепнева, Халтае-ва, 2024; Чихирева, 2024]. В данной статье подобный анализ проводится в разрезе России, ЮФО и Волгоградской области, для которых коэффициенты корреляции объемов общего материального ущерба и объемов материальных запасов в среднем за период 2017–2023 гг. составили, соответственно, 3,05; 9,32 и 3,74 в пользу объемов общего материального ущерба от ЧС относительно размеров материальных запасов.

Столь высокая разница между объемами материального ущерба и материальными запасами для преодоления ЧС является следствием недостаточной научной проработки понимания структуры комплексного экономического ущерба, но на практике именно существующее соотношение обеспечивает высокую экономическую устойчивость страны и ее регионов, хотя теоретическая наука подобного большого разрыва объяснить пока не может. В этой связи по вопросам функционирования системы материальных резервов страны и ее регионов следует развернуть комплексные исследования, разработать комплексную теорию материальных резервов страны, выявить и объяснить оптимальные пропорции резервирования, создать систему моделей управления материальными резервами в интересах экономической устойчивости, развить до современного уровня и применить теорию оптимизации, автономного функционирования, экономического суверенитета и экономической безопасности.

Выполнение предлагаемых мероприятий потребует комплексного подхода, привлечения значительных научных сил, координации работ всех привлекаемых органов и организаций.