Материалы к истории ювелирного дела (бронзовый век Южного Зауралья)

Автор: Епимахов А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот новые материалы по истории ювелирного производства носителей алакульской культуры. Анализ литейных форм позволяет предполагать гораздо большее разнообразие украшений, чем это представляется по находкам в захоронениях. Предложен вариант технологической схемы изготовления ювелирных изделий, материалом для которых могли служить не только бронза, но и драгоценные металлы.

Бронзовый век, алакульская культура, украшения, технология ювелирного производства

Короткий адрес: https://sciup.org/14522908

IDR: 14522908 | УДК: 903.25

Текст научной статьи Материалы к истории ювелирного дела (бронзовый век Южного Зауралья)

Комплекс украшений единодушно признается специалистами одной из этнодифференцирующих характеристик традиционных обществ. Эта часть материальной культуры сочетает в себе два важных качества. С одной стороны, мы имеем дело с массовым, сильно стереотипизированным явлением, с другой – иные факторы (например, функциональный) практически не оказывают влияния на внешний облик изделий, сводя к минимуму вероятность конвергентного возникновения сходных форм. Правда, при наличии только археологических источников наши представления о составе, характере использования украшений и других деталях почти целиком базируются на ритуальном (погребальном) варианте костюма и сопутствующих атрибутов.

Все сказанное имеет прямое отношение к бронзовому веку Южного Урала, особенно к срубно-анд-роновскому периоду (XVIII–XVI вв. до н.э. в систе- ме калиброванных радиоуглеродных дат) [Епимахов, 2007; Черных, 2008]. Более того, различия в типологии некоторых вариантов украшений (например, серег или накосников) дают возможность производить культурную атрибуцию в контактных регионах [Кузьмина, 1994, с. 158–161; Обыденнов, Обыденно-ва, 1992, с. 120; Евдокимов, Усманова, 1990; Усманова, 2005; и др.]. Подавляющее большинство находок относится к некрополям, и только редкие примеры артефактов из коллекций с поселений (напр.: [Епи-махов, Епимахова, 2002, рис. 2, 10–11]) и литейные формы [Аванесова, 1991, рис. 55] позволяют, с моей точки зрения, хотя бы отчасти представить варианты гарнитура, не входившие в похоронный ко стюм. Перечень свидетельств ювелирного производства весьма краткий (см. таблицу; рис. 1): поселения Старо-Кумлякское [Аркаим…, 2009, с. 186], Алексеевское [Кривцова-Гракова, 1948, с. 115–116, рис. 42], Ялым [Сальников, 1967, с. 147, рис. 32, 24], Замараевское [Сальников, 1954, с. 240; 1967, с. 338], Камышное I [Потемкина, 1985, с. 114–115, рис. 39, 7], Усть-Су-ерское III [Там же, рис. 53, 5], случайная находка на р. Санарке близ с. Верхняя Санарка [Чемякин, 1976].

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (49) 2012

Ювелирные литейные формы на поселениях Южного Зауралья

|

Поселение |

Координаты |

Источник информации |

Материал литейной формы |

Соответствия среди украшений |

|

Старо-Кумлякское I |

54°22′13″ с.ш. 60°19′14″ в.д. |

Марков, 1987; Аркаим…, 2009 |

Камень |

Есть для части негативов |

|

Верхне-Санарское I |

54°13′24″ с.ш. 60°30′53″ в.д. |

Чемякин, 1976 |

Глина |

Отсутствуют |

|

Киржакуль I |

55°31′ 6″ с.ш. 61°31′24″ в.д. |

Науменко, 2003 |

Камень |

Есть для части негативов |

|

Замараевское |

56°9′44″ с.ш. 63°16′ 5″ в.д. |

Сальников, 1954, 1967 |

Глина |

Есть |

|

Ялым |

54°46′25″ с.ш. 65°5′20″ в.д. |

Сальников, 1967 |

» |

» |

|

Камышное I |

55°5′56″ с.ш. 65°10′21″ в.д. |

Потемкина, 1985 |

Камень |

Есть для части негативов |

|

Усть-Суерское III |

56°1′ 2″ с.ш. 65°50′55″ в.д. |

То же |

Глина |

Отсутствуют |

|

Алексеевское |

52°58′48″ с.ш. 63°11′34″ в.д. |

Кривцова-Гракова, 1948 |

Камень |

» |

Все находки прямо или косвенно связаны с кругом алакульских древностей*.

Часть литейных форм выполнена из камня (Алексеевское, Старо-Кумлякское, Камышное I), остальные – из глиняного теста. Е.В. Куприянова предполагает, что большинство находок являются экспериментальными образцами и никогда не использовались на практике [2008, с. 42]. Основанием для довольно категоричного вывода послужили малочисленность соответствующих изделий на памятниках бронзового века и отсутствие следов эксплуатации форм. Действительно, за редким исключением негативы предметов не имеют полных соответствий в археологических материалах, однако не следует сбрасывать со счетов и другие возможные объяснения. О.А. Кривцова-Гракова предполагала, например, что найденное на Алексеевском поселении каменное изделие служило трафаретом при чеканке металлических пластин [1948, с. 115]. Однако эта версия вряд ли применима к глиняным формам.

Описание находки

Литейная форма была найдена в 2007 г. в 0,6 км к юго-востоку от пос. Теченский (Сосновский р-н Челябинской обл.) в размыве западного берега оз. Кир-жакуль. Находка связана со слоем поселения Киржа-куль I [Науменко, 2003]. Здесь на площади ок. 8 000 м2

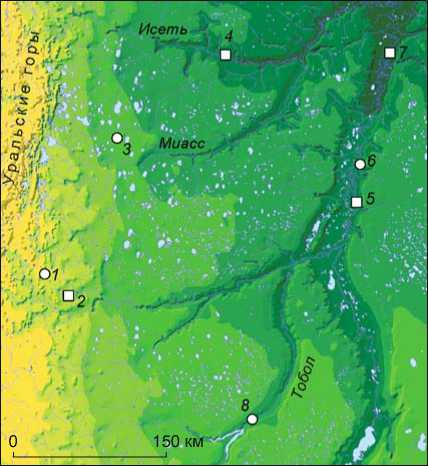

Рис. 1. Расположение поселений, на которых найдены ювелирные инструменты, в Зауралье.

1 – Старо-Кумлякское; 2 – Верхне-Санарское I; 3 – Киржакуль I;

4 – Замараевское; 5 – Ялым; 6 – Камышное I; 7 – Усть-Суер-ское III; 8 – Алексеевское.

1 , 3 , 6 , 8 – изделия из камня; 2 , 4 , 5 , 7 – изделия из глины.

были зафиксированы четыре впадины и собраны многочисленные подъемные материалы. По заключению О.И. Науменко, керамический комплекс имел алакуль-ские, федоровско-черкаскульские и межовские черты. Интересующий нас артефакт явно относится к кругу алакульских древностей.

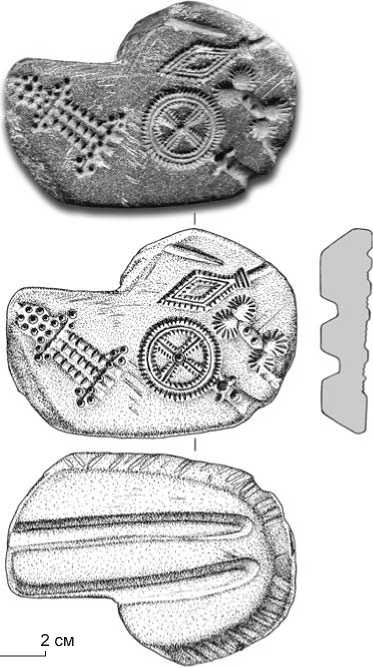

Рис. 2. Литейная форма с поселения Киржакуль I.

ной на 3 мм). Большинство линий имитирует тонкий чекан. Подобные украшения известны в материалах могильника Степное-7 [Куприянова, 2008, рис. 16] и других алакульских памятников [Усманова, 2005, рис. 74, 1 – 8; Сорокин, 1962, с. 163; Епимахов, Епи-махова, 2004, рис. 4; и др.]. Отличия касаются диаметра (как правило, он заметно больше – до 50 мм) и техники исполнения. Большинство таких украшений изготовлено из тонких пластин (фольга до 1 мм толщиной), вероятно, с помощью чекана или штампа [Флек, 2009]. Естественно, что рельефы лицевой и оборотной поверхностей дублируются. В нашем же случае, судя по негативу и каналу для заливки металла, изделие было литым. Сходным образом обстоит дело и с ромбической подвеской (26×13×1 мм), уступающей в размерах и особенно в массивности большинству алакульских образцов [Куприянова, 2008, рис. 17; Усманова, 2005, рис. 74, 32 ; Сорокин, 1962, с. 163].

Остальные негативы менее узнаваемы. Один предназначен для изготовления четырех попарно объединенных полушаровидных бляшек диаметром 6–7 мм, с радиальными отрезками по периферии (рис. 3, 2 ). Если полушаровидные бляшки отнюдь не редкость на памятниках эпохи бронзы [Матвеев, 1998, с. 249; Епимахов, Епимахова, 2004, рис. 4, 23– 28 ], то их совмещение в одном изделии распространено в андроновском мире гораздо меньше (напр.:

Изделие представляет собой тальковую плитку неправильной формы (88×64 мм, толщина 13–16 мм), со сглаженными гранями, трапециевидную в сечении (рис. 2). Боковые поверхности несут слегка заглаженные следы резки металлическим (?) лезвием (рис. 3, 4 ). Видимо, первоначально мастер пытался придать изделию форму, близкую к овалу, однако в процессе эксплуатации (или изготовления) произошел слом вдоль одного из двух углублений для отливки стержней трапециевидного сечения. Судя по всему, именно эта поверхность обрабатывалась первой, иначе невозможно объяснить тот факт, что на другой стороне предмета формы для отливки украшений не пострадали.

Здесь расположены четыре негатива разных изделий, из которых лишь два хорошо опознаваемы. Один предназначен для изготовления круглой бляшки диаметром 25 мм с изображением креста и концентрическими окружностями по периферии (рис. 3, 3 ). Крест образован тройными линиями, сходящимися в центральной точке (углублен-

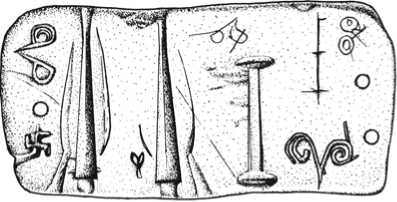

Рис. 3. Детали литейной формы с поселения Киржакуль I.

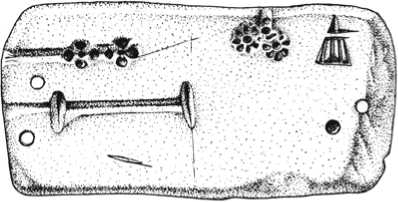

[Матющенко, 2004, рис. 418, 27 – 30 ; Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007, рис. 64, 20 – 23 ])*. Еще труднее обнаружить аналогии способам декорирования и изготовления (литье). Не исключено, впрочем, что внешний облик конечного продукта существенно изменялся в ходе следующих технологических операций. На такую мысль наталкивает один из негативов литейной формы со Старо-Кумлякского поселения (рис. 4), определяемый авторами публикации как «женские серьги в виде цветов» [Аркаим…, 2009, с. 186]**. При таком варианте интерпретации парные (на негативе) бляшки в дальнейшем могли использоваться по отдельности в качестве самостоятельных элементов декора.

Еще более загадочным выглядит негатив, состоящий из точечных углублений, соединенных системой линий (рис. 3, 1 ). Три линии образуют конусовидную фигуру, основание и верхняя треть которой пересечены отрезками. Окончания отрезков оформлены углублениями, образующими крестообразные фигуры***. Венчает конусовидную фигуру «розетка», состоящая из центрального и семи периферийных углублений****. Центральное несколько асимметрично и углублено значительно больше остальных (5 мм). Оно могло использоваться для совмещения створок литейной формы. Следует отметить, что большинство углублений, видимо, сделано одним инструментом, имеет округлую форму и глубину 1,0–1,5 мм. Иначе выглядят углубления в границах продольных линий. Судя по удлиненной форме, они вырезаны тонким металлическим лезвием.

Важными для интерпретации данного элемента являются незначительная глубина рельефа и отсутствие литника – канала для заливки металла, который в других случаях обозначен очень четко (2–5 мм относительно плоскости). Для этой части сомнения в функциональности изделия как литейной формы должны быть признаны состоятельными. Тем не менее данный сектор мог выполнять функцию основы (матрицы) для изготовления украшений из тонких пластин металла,

0 2 cм

Рис. 4. Литейная форма с поселения Старо-Кумлякское I (по: [Аркаим…, 2009]).

но в технике не литья, а штамповки и/или чеканки. В этом случае, например, центральное углубление «розетки» могло служить для пробивания сквозного отверстия для подвешивания.

Проблемы интерпретации

Как видно из приведенного описания, ни один из негативов украшений на основной плоскости формы не имеет полных соответствий в материалах раскопок. Объяснений данному обстоятельству может быть несколько. Во-первых, мы имеем дело лишь с одной створкой, и толщина конечных изделий (блях и подвески) теоретически могла достигаться за счет совмещения со второй. Правда, в этом случае сложно обеспечить полноценное заполнение всего пространства, поскольку вязкость металла должна быть очень низкой (за счет собственных свойств материала или высокой температуры). Для украшений чаще всего использовалась относительно легкоплавкая оловянистая бронза [Черных, 1970, с. 139–141]. Однако завершающими операциями в этом варианте были проковка и прочеканка всей поверхности. Таким образом, литье в сложнопрофилированную форму (требующую сильного прогрева) практически теряет смысл, гораздо проще использовать пластину.

Иначе обстоит дело с драгоценными металлами, хорошо известными местному населению [Сальников,

1967, с. 278–279]. Они более пластичны, хотя тоже тугоплавкие. На предположении об использовании в повседневной жизни этих материалов (мало представленных в погребальных памятниках) построена вторая версия, кажущаяся более основательной. Описанные изделия, отлитые из бронзы, были достаточно массивны и применялись не как самостоятельные украшения, а в качестве штампа. Техника плакирования хорошо документирована в алакульских и предшествующих им комплексах [Виноградов, 1984; Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, рис. 82, 2 ; 153, 4 ; Куприянова, 2008], золотая (или серебряная) фольга за счет высокой пластичности легко принимает форму основы.

Отсутствие таких украшений в археологических коллекциях является, по сути, косвенным аргументом – нам не известны критерии отбора аксессуаров погребального костюма*, равно и степень его сходства с повседневным. Изделия же из драгоценных металлов в силу их очевидной высокой стоимости должны были эксплуатироваться максимально бережно и передаваться из поколения в поколение, что резко снижало риск их утраты носителем (и вероятность обнаружения в археологических материалах). Что касается функциональности киржакульской формы, то ее эксплуатация имеет прямое подтверждение в виде следов металла (меди ?)**, сохранившихся в центральном углублении «розетки», – каплеобразного фрагмента размером 5–7 мк красновато-бурого оттенка. Однако, к сожалению, и это не может окончательно развеять сомнения относительно конкретных способов использования данной части формы. Фрагмент металла мог сохраниться при пробивании сквозного отверстия (обломившееся острие тонкого инструмента). Но нельзя полностью исключить его интерпретацию как части стержня, предназначенного для совмещения створок формы при литье.

Заключение

Подводя итог краткому анализу, можно констатировать, что приведенные факты говорят о значительно большем разнообразии украшений, бытовавших у алакульского населения Зауралья, чем это обычно представляется. Взгляды исследователей на их состав искажены априорной приверженностью тезису о полном (или почти полном) соответствии ритуального (погребального) костюма повседневному. Не следует отвергать возможность более широкого использования драгоценных металлов, чем это известно по материалам некрополей. Такой вариант объяснения кажется более правдоподобным, по сравнению с гипотезой об экспериментальном характере изделий (см. выше). Аргументом «за» должно служить и мифологическое мышление, ориентирующее мастера скорее на воспроизведение моделей, чем на творчество. Частной, но очень яркой иллюстрацией этого является пример потомственных оружейников и златокузнецов аула Кубачи: попытки инженера Н. Бакланова заставить мастера серьезно отклониться от канона (в размере или форме) успеха не имели, «так сильна рутина, так машинальны приемы с детства изученной работы…» [Черных, 2007, с. 118, 176–177].

Высокая степень специализации в эпоху бронзы не кажется большой натяжкой, когда речь идет о ювелирном искусстве, технологически никак не уступающем в сложности, например, металлургии. На это указывают мастерство исполнения, разнообразие приемов и значительное число металлических украшений в некрополях (и отчасти на поселениях). Редкость ювелирных литейных форм в материалах памятников может свидетельствовать об их высокой ценности для мастера, а также о сравнительно небольшом числе ювелиров в пределах социума.

Считаю приятным долгом упомянуть ученика Теченской средней школы Д. Шагеева, нашедшего литейную форму, и его учителя В.А. Кандаурова, которые передали находку на государственное хранение в Челябинский областной краеведческий музей. Кроме того, словом и делом в изучении артефакта помогли Н.Б. Виноградов (ЧГПУ) и Ю.П. Чемякин (УрГУ), ознакомившие меня с неопубликованными аналогами; В.В. Зайков, А.М. Юминов (Институт минералогии УрО РАН), выполнившие петрографический и другие анализы; А.Г. Берсенев, осуществивший трасологические наблюдения и фотографирование, а также А.Е. Гришин (ИАЭТ СО РАН), обративший мое внимание на аналог из могильника Тартас-1, и Н.И. Чуев, оказавший содействие в картографировании памятников.