Материалы конца среднего - начала верхнего палеолита из пещеры Виндия (Северо-Западная Хорватия) и их место в палеолите Центральной Европы и Адриатики

Автор: Караванич И., Смит Ф.Х.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе приводится краткая история изучения материалов конца среднего - начала верхнего палеолита из пещеры Виндия. Освещаются альтернативные интерпретации этого явления с различных позиций (археологических, палеоантропологических и генетических) в контексте других континентальных и средиземноморских (адриатических) стоянок. Констатируются незначительные различия между переходными индустриями Виндии и комплексами Восточной Адриатики. Альтернативные объяснения и новые данные раскопок последних лет позволяют дискутировать о принципах взаимодействия неандертальцев и ранних Homo Sapiens в Центральной Европе и Адриатике.

Неандертальцы, люди современного физического типа, средний палеолит, верхний палеолит, виндия, хорватия

Короткий адрес: https://sciup.org/14523006

IDR: 14523006 | УДК: 903

Текст научной статьи Материалы конца среднего - начала верхнего палеолита из пещеры Виндия (Северо-Западная Хорватия) и их место в палеолите Центральной Европы и Адриатики

Палеолитические стоянки в Хорватии преимущественно расположены в двух географических регионах: континентальном и адриатическом. Наиболее известные (Крапина, Виндия, Велика Печина) находятся внутри континента на северо-западе Хорватии. Стоянки этого региона, известного как Хорватское Загорье, в географическом и экологическом плане отличаются от средиземноморских, расположенных далеко к югу на Адриатическом побережье или прилегающих к нему районах (рис. 1). В то время как наивысшие горы на северо-западе Хорватии достигают примерно 1000 м, Динариды (юго-восточные отроги Альп, которые протянулись с северо-запада на юго-восток вдоль побережья) превышают 2000 м и к тому же имеют очень крутой и пересеченный западный склон. В течение плейстоцена они могли быть частично покрыты мелкими ледниковыми образованиями [Marjanac T., Marjanas L., Oreški, 1990], что служило преградой для миграций между побережьем и континентом.

Благодаря исследованиям в Крапине удалось обнаружить о статки неандертальцев, которые сопровождались мустьерской индустрией [Simek, Smith, 1997]. В отличие от этой стоянки, Виндия и Велика Печина содержат также верхнепалеолитические слои и играют важную роль в дискуссии о взаимодействии неандертальцев и людей современного антропологического типа, а также проблеме перехода от среднего к верхнему палеолиту на территории Центральной Европы [Wolpoff, 1999; Smith, Janković, Karavanić,

Рис. 2. Вид из пещеры Виндия. Фото И. Караванича.

2005]. Данные из Виндии в последнее время обсуждались в ряде работ с археологической, палеоантропологической, геологической и генетической точек зрения [Zilhão, 2009; Green et al., 2010; Janković et al., 2011]. Относительно каменной индустрии слоя G1, где найдены останки неандерталь- цев, выдвигались различные гипотезы

[Zilhão, 2009]. В данной работе предлагается альтернативное объяснение перехода от среднего к верхнему палеолиту по материалам пещеры Виндия в контексте стоянок Центральной Европы и Восточной Адриатики. В отличие от территории Северо-Западной Хорватии, в Восточной Адриатике ни на одном местонахождении не зафиксирована стратиграфическая последовательность отложений со средне- и верхнепалеолитическими слоями, хотя здесь есть археологические объекты и с позднемустьерскими, и с ориньякскими артефактами [Karavanić, 2009]. Тем не менее стоянки этих двух регионов дают дополнительную информацию для интерпретации поведения человека в течение позднего среднего и раннего верхнего палеолита и помогают приблизиться к пониманию сложных процессов биокультурной эволюции рода Homo .

Расположение стоянки и история исследования

Пещера Виндия расположена в 2 км к западу от д. Донья Воча и в 20 км к западу от г. Вараждина. Ее размеры свыше 50 м в длину, до 28 м в ширину и более 10 м в высоту (рис. 2). С. Вукович открыл пещеру в 1928 г. и исследовал ее в течение более 20 лет с небольшими перерывами [Vuković, 1950]. В 1974 г.

Рис. 1. Местоположение важнейших мустьерских стоянок Хорватии.

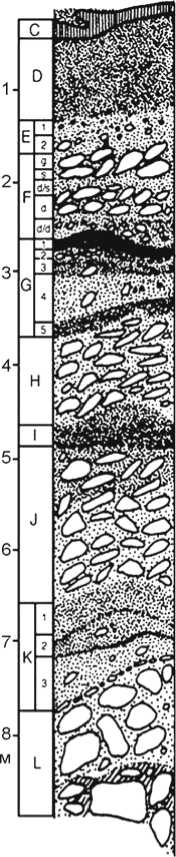

М. Малез начал систематические работы в Виндии, которые проводились ежегодно до 1986 г. В течение этого периода была собрана большая часть каменных артефактов, фаунистических остатков и все известные антропологические материалы. Стратиграфический разрез мощностью приблизительно 9 м (рис. 3) содержит ок. 20 геологических горизонтов, которые, согласно М. Малезу и Д. Рукавиной [Malez, Rukavina, 1979], образовались в период от начала рисского стадиала (кислородно-изотопная стадия 6 или раньше) до голоцена (см. также: [Karavanić, 1995]).

Фаунистическая коллекция из Виндии неоднократно исследовалась [Miracle, 1991; Brajković, 2005; Brajković, Miracle, 2008; Karavanić, Patou-Mathis, 2009]. Результаты остеологического и изотопного анализов показали, что обитатели пещеры были в высшей степени плотоядными и получали едва ли не все пищевые белки из мяса животных [Karavanić, Patou-Mathis, 2009; Richards et al., 2000]. В этом плане они похожи на других неандертальцев из различных частей Европы [Bocherens, Drucker, 2006].

Костные остатки неандертальцев были обнаружены в комплексе G, который включает в себя пять геологических горизонтов, пронумерованных сверху вниз (от G1 до G5). Слой G3 содержал ок. 100 фрагментов их ко стей в сопровождении позднемустьер-ской индустрии. По этим костям получены две AMS- даты: >42 тыс. л.н. [Krings et al., 2000] и порядка 38 тыс. л.н. [Serre et al., 2004]. Еще одна, также полученная по костным остаткам неандертальца из комплекса G (горизонт неизвестен), – ок. 44 тыс. л.н. [Green et al., 2010] (другие даты см.: [Wild et al., 2001; Ahern et al., 2004, тabl. 1]). В слое G1 тоже обнаружена серия фрагментов человеческих костей, морфологические особенности которых позволяют соотносить их с неандертальцами [Smith, Ahern, 1994; Smith et al., 1999]. По фаунистическим остаткам из этого слоя получено несколько различных радиоуглеродных дат (см.: [Ahern et al., 2004, tabl. 1]). Наиболее важными являются результаты прямого датирования по ко стям неандертальцев. Первоначально по ним были получены даты 28 и 29 тыс. л.н. [Smith et al., 1999], а позднее при использовании более точной методики – ок. 33 тыс. л.н. [Higham et al., 2006], что хорошо коррелирует с одной из дат, полученных ранее по костям животных [Karavanić, 1995].

Толща отложений в Виндии содержит как среднепалеолитические (мустье), так и верхнепалеолитические индустрии. Орудия из нижних мустьерских горизонтов изготовлены из местного сырья [Kurtanjek, Marci, 1990; Blaser, Kurtanjek, Paunović, 2002] при помощи леваллуазского способа расщепления. В материалах слоя G3 последний не представлен, однако зафиксировано использование местного сырья (кремень, кварц, туф и др.). Кроме того, в слое G1 ископаемые останки неандертальцев сопровождаются каменным инвентарем и верхнепалеолитическими костяными остриями, что является наиболее интересной и запутанной проблемой на этом памятнике, которая будет подробно рассмотрена ниже.

Антропологические остатки

Скелетные остатки неандертальцев из слоя G3 показывают четкие изменения в морфологии лицевых костей по сравнению с более ранними представителями данного вида Homo . Эти отличительные черты характерны не для отдельных черепов и их фрагментов, а для всего краниологического материала из данного слоя (см.: [Smith, 1984; Wolpoff, 1999; Ahern et al., 2004; Cartmill, Smith, 2009]). Они включают в себя изменение формы надглазничного валика, уменьшение альвеолярной высоты верхней челюсти и ширины носа, более вертикальное положение нижнечелюстного симфиза и несколько более высокий черепной свод. По всем этим признакам обитатели пещеры Виндия, чьи скелетные остатки найдены в слое G3, занимают промежуточное положение между геологически более ранними неандертальцами из Крапины и верхнепалеолитическими европейцами, хотя все-таки ближе к первым [Smith, 1994; Karavanić, Smith, 1998; Cartmill,

Рис. 3. Стратиграфический профиль Виндии (по: [Ahern et al., 2004, fig. 1]).

Smith, 2009]. Небольшая неандертальская выборка из слоя G1 характеризуется, в сущности, теми же признаками [Smith, Ahern, 1994]. Антропологические материалы из Виндии сыграли важную роль в обосновании ассимиляционной модели происхождения людей современного вида [Smith, Falsetti, Donnelly, 1989]. Эта модель подразумевала небольшой, но заметный вклад неандертальцев в сложение популяции сапиенсов, мигрировавших в Центральную Европу. В последнее время морфологический тип людей из Виндии рассматривается как проявление небольшой сапиентной примеси у поздних неандертальцев [Smith, Janković, Karavanić, 2005; Cartmill, Smith, 2009; Janković et al., 2011]. Ассимиляционная модель равносильна генетической «в основном из Африки», а также недавно предложенной модели «неполного замещения» (см.: [Gibbons, 2011]).

Артефакты

Орудийный набор из слоя G3 составляет 17 % от общего количества каменного инвентаря. В этой позд-немустьерской индустрии преобладают скребла и зубчато-выемчатые изделия, хотя присутствуют и некоторые верхнепалеолитические типы орудий (например, скребки [Karavanić, Smith, 1998]). Часть скребков может происходить из верхнепалеолитических горизонтов, являясь результатом механического смешения слоев. Тем не менее материалы слоя G3 помимо отщеповой технологии свидетельствуют о производстве бифасов и пластинчатом расщеплении [Kara-vanić, Smith, 1998]. Новые исследования [Karavanić, Patou-Mathis, 2009] показали, что некоторые «ретушеры» из слоя G [Karavanić, Šokec, 2003; Ahern et al., 2004] на самом деле являются псевдоорудиями. Насечки на приаповой кости пещерного медведя [Karavanić, Smith, 1998] также могут быть результатом природных процессов, а не человеческой деятельности.

Сочетание средне- и верхнепалеолитических типов орудий характерно и для слоя G1, в котором обнаружены разнообразные каменные изделия, костяные острия и останки неандертальцев. Некоторые каменные артефакты из этого слоя, изначально определенные как орудия, возможно, таковыми не являются (см.: [Zilhão, D’Errico, 1999; Janković et al., 2006; Zilhão, 2009]). Тем не менее отно сительно бедная коллекция каменного инвентаря свидетельствует о дальнейшем развитии мустьерской технико-типологической традиции (без леваллуазского метода расщепления). Костяные орудия из слоя G1 имеют типично верхнепалеолитический облик. Такое неординарное сочетание неандертальских останков и верхнепалеолитических костяных о стрий представляло сь и как результат механического смешения различных горизонтов [Kozlowski, 1996; Zilhão, D’Errico, 1999; Bruner, 2009; Zilhão, 2009], и как культурное своеобразие целостной коллекции [Montet-White, 1996; Karavanić, 1995, 2000, 2007; Karavanić, Smith, 1998, 2000; Janković et al., 2006; Karavanić, Patou-Mathis, 2009]. В последних работах для решения этой проблемы использовались тафономический анализ [Karavanić, Patou-Mathis, 2009], ремонтаж каменных артефактов [Bruner, 2009], а также анализ псевдоорудий, типология каменных изделий, изучение костяных орудий и процессов формирования стоянки [Zilhão, 2009].

Относительно каменной индустрии из слоя G1 был предложен ряд интерпретаций (см., напр.: [Karavanić, 1995, 2000; Kozlowski, 1996; Montet-White, 1996; Karavanić, Smith, 1998; Miracle, 1998; Zilhão, 2009]). Я. Козловски [Kozlowski, 1996] считал ее мустьер-ской, И. Свобода [Svoboda, 2001] предполагал родство с селетом, а А. Монте-Уайт [Montet-White, 1996]

для ее определения использовал термин «ольшевиан». Этим термином И. Караванич [Karavanić, 2000, 2007] обозначил возможную специфическую «переходную» индустрию в регионе. В одной из последних работ Ж. Зелао [Zilhão, 2009] отнес комплекс из слоя G1 к селету. В более широком плане Л.Г. Страус [Straus, 1999], А. Монте-Уайт [Montet-White, 1996], И. Карава-нич и Ф.Х. Смит [Karavanić, Smith, 1998], Дж. Ахерн с коллегами [Ahern et al., 2004] и И. Янкович с соавторами [Janković et al., 2006, 2011] рассматривали необычную индустрию из слоя G1 в контексте сложной проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту в Центральной Европе.

Обсуждение

Пещера Виндия на северо-западе Хорватии сыграла важную роль в многочисленных дискуссиях, касающихся форм перехода от среднего к верхнему палеолиту в Центральной Европе. Морфологические характеристики обитателей этой пещеры послужили одним из главных аргументов в пользу гипотезы о гибридизации неандертальцев с людьми современного типа. Они сыграли важную роль в дискуссиях о причинах вымирания неандертальцев [Smith, Falsetti, Donnelly, 1989; Smith, 1994; Ahern et al., 2004; Smith, Janković, Karavanić, 2005; Cartmill, Smith, 2009]. В последнее время биологические исследования в Виндии сместились от морфологии к палеогенетике: в 2010 г. приблизительно 3 млрд пар оснований генома неандертальцев были секвенированы из трех небольших неопределимых фрагментов длинных костей с этой стоянки [Green et al., 2010]. Сравнение с геномами современных людей показало: неандертальцы Вин-дии несколько ближе к современным евразийцам, чем к африканцам. Р. Грин с соавторами установили, что наиболее вероятным объяснением данного факта является неандертальская примесь в размере 1–4 %, впитанная сапиенсами после их выхода из Африки. Такое объяснение, наряду с последней интерпретацией генома «денисовца» [Reich et al., 2010; Gibbons, 2011], подкрепляет теорию, согласно которой расселение мигрировавших из Африки сапиенсов по Евразии сопровождалось небольшим смешением с архаическими популяциями этого континента. Генетики называют такую интерпретацию «моделью неполного замещения» [Gibbons, 2011], что, в сущности, не отличается от ассимиляционной модели.

В то время как генетические данные свидетельствуют о неандертальской примеси у современных людей, следы сапиентной примеси у поздних неандертальцев не выявляются. Р. Грин с соавторами отмечают, что примесь обычно фиксируется в генофонде колонистов (в данном случае – людей со- временного вида), а не аборигенов (в данном случае – неандертальцев). Авторы, впрочем, не исключают возможности сапиентной примеси у неандертальцев [Green et al., 2010, p. 721]. В пользу этого может свидетельствовать то, что сапиентная тенденция по ряду морфологических признаков проявляется у поздних неандертальцев Виндии сильнее, чем у прочих неандертальских групп.

Недавно в подтверждение ассимиляционной модели в литературе появилось мнение, что последние опубликованные даты 34–33 тыс. л.н. [Higham et al., 2006], полученные по костям двух неандертальцев из слоя G1 Виндии, показывают возможный минимальный возраст, а в действительности эти образцы должны быть древнее [Zilhão, 2009]. Р. Грин с коллегами [Green et al., 2010] полагают, что скрещивание между неандертальцами и ранними современными людьми должно было происходить до момента разделения последних на европейскую и азиатскую ветви, т.к. геном неандертальцев в равной мере схож с современными европейцами и азиатами. По их мнению, скорее всего, гибридизация имела место на Ближнем Востоке ок. 100 тыс. л.н. Однако, поскольку маловероятно, что поток генов между современными европейцами и азиатами после их разделения отсутствовал, скрещивание могло продолжаться и позже. Кроме того, Виндия может служить доказательством влияния современных людей на поздних неандертальцев независимо от того, как рассматривать имеющиеся даты: в качестве минимального возраста или нет. Ж. Зелао [Zilhão, 2009] утверждает, что для принятия ассимиляционной модели стоянка должна иметь более ранние даты, чем первые современные люди Центральной Европы. Однако это не совсем так, особенно если рассматривать антропологические материалы из Виндии в качестве показателя потока генов в неандертальских популяциях. В любом случае, аргументы Ж. Зелао в пользу того, что даты стоянки указывают лишь на возможный минимальный возраст, касаются и датирования ранних людей современного анатомического типа в Европе, следовательно, их возраст также следует рассматривать как минимальный.

Значительная часть дискуссий относительно возможно сти гибридизации неандертальцев и людей современного физического типа основана на археологических материалах из Виндии. Вероятно, некоторые каменные изделия (напр. Vi 1061, Vi 3383) на самом деле представляют собой псевдоорудия, что недавно было отмечено Ж. Зелао [Ibid.]. Мы ранее обращали на этот факт внимание и учитывали его в более поздних интерпретациях (см.: [Janković et al., 2006]). Утверждение Ж. Зелао о том, что индустрия относится к с елету, не является новым. М. Малез высказывал это предположение более 30 лет назад [Malez, 1979], хотя остается неясным, материа- лы какого слоя комплекса G он имел в виду. И. Свобода также отмечал некоторую близость индустрии из слоя G1 к селету [Svoboda, 2001]. Напротив, Я. Козловски усматривал больше сходства с левал-луа-мустьерскими комплекс ами Центральной Европы и Балкан [Kozlowski, 1996]. Обе точки зрения имеют свои недо статки. Слой G1 не содержит никаких свидетельств технологии леваллуа, хотя может определяться как мустьерский. Такую же ситуацию мы видим при изучении коллекции из слоя G3. Предположение о присутствии селетской индустрии в слое G1 базируется исключительно на одном орудии – хорошо профилированном бифасиальном острие. Нет оснований говорить, что это орудие было изготовлено на месте; кроме того, оно выполнено из красного радиолярита, происходящего с территории Венгрии [Montet-White, 1996; Biró, Markó, 2007]. В последние несколько лет благодаря исследованиям Д. Перхоча [Perhoč, 2009] в Хорватии увеличился объем работ по поиску и картированию источников сырья, использовавшихся в различные эпохи, и такая разновидность сырья не была обнаружена. Следовательно, это нехарактерное для коллекции из Виндии орудие (би-фасиальные изделия из слоя G3 отличаются от него типологиче ски и изготовлены из местного сырья) не пригодно для культурной атрибуции всей индустрии. Тем более оно не может являться показателем селета, присутствие которого до сих пор еще не доказано ни на одном хорватском памятнике. Наличие этого орудия, однако, свидетельствует о контактах с другими географическими регионами в течение времени обитания людей на уровне слоя G1.

Присутствие псевдоорудий и результаты ремонтажа [Bruner, 2009; Zilhão, 2009] подтверждают, что смешение разновременных материалов характерно для различных слоев. Этим может объясняться наличие верхнепалеолитических типов каменных изделий из высококачественного кремня в слоях G1 и G3. В исследованиях К. Брюнер [Bruner, 2009] вертикальное смешение рассматривается как результат постдепози-ционных процессов, затронувших в общем 2,4 % определимых орудий. Приблизительно 8 % артефактов из слоя G1 апплицируются. Однако часть находок из ниже- и вышележащих отложений также может собираться посредством ремонтажа в одно изделие. Это, по мнению К. Брюнер, говорит о том, что слой G1 один из самых нарушенных на стоянке [Ibid., р. 77]. В течение длительных наблюдений нами установлено наличие в Виндии процессов как биотурбации, так и криотурбации, которые являются наиболее вероятной причиной смешения артефактов из разных слоев в некоторых частях пещеры [Smith, 1984; Karavanić, Smith, 1998]. Однако участки с наиболее значимыми находками не несут следов деформаций. В свете зафиксированных нарушений отнесение каменного ин- вентаря из слоя G1 к ольшевиану как к переходной индустрии [Karavanić, 2000, 2007] не представляется возможным. Наиболее вероятно, что его средне-и верхнепалеолитические характеристики являются результатом механического смешения слоев. Тем не менее проблема совместного залегания костей неандертальцев и верхнепалеолитических костяных ос-трий остается открытой. М. Пахер [Pacher, 2010] верно указала на отсутствие диагностических признаков, позволивших бы отнести ольшевскую индустрию к началу верхнего палеолита, однако нельзя согласиться с ее утверждением, что человеческие останки из слоя G1 Виндии якобы не принадлежат неандертальцам. Они действительно очень фрагментарны, но, как показано в целом ряде статей и книг (см., напр.: [Karavanić, Smith, 1998; Wolpoff, 1999; Cartmill, Smith, 2009]), несомненно, имеют неандертальские признаки (как и некоторые признаки современного типа). Результаты тафономического анализа показывают сходство степени сохранности костяных орудий и костных остатков крупных млекопитающих и людей из одного слоя [Karavanić, Patou-Mathis, 2009]. Эти находки не несут следы топтания (за исключением базальной части т.н. острия младечского типа – Vi 2510). Характерный для отложений слоя G1 красноватый цвет был зафиксирован на поверхности т.н. острия младечско-го типа Vi 3439 и костях неандертальцев из данного слоя. Таким образом, существуют надежные доказательства того, что эти находки были погребены в одном стратиграфическом слое в течение одного временного интервала.

Общая доля апплицирующихся каменных изделий из различных слоев относительно невелика. В то время как ремонтаж может служить доказательством смешения слоев, мы предполагаем, что изменение характера используемого сырья от слоев раннего среднего палеолита до поздних верхнепалеолитических (увеличение количества кремня и уменьшение доли кварцита; см.: [Blaser, Kurtanjek, Paunović, 2002]) является гораздо более существенным показателем, отражающим поведенческие изменения. Согласно исследованиям Дж. Ахерна с коллегами [Аhern et al., 2004, tabl. 9], по этому показателю слой G1 занимает промежуточное положение между мустьерским (G3) и верхнепалеолитическими.

В отличие от Ж. Зелао [Zilhão, 2009, tabl. 2], который видит в материалах слоя G1 смешение селета, ориньяка 1 и 2, а находки из слоя Fd/d интерпретирует как ориньяк 2 или 3/4, мы имеем два возможных объяснения. Первое – индустрия G1 относится к мустье. В этом случае упомянутое бифасиальное каменное острие рассматривается в качестве импорта и является свидетельством контактов различных неандертальских групп на территории Северо-Западной Хорватии и Венгрии (если селет ассоциировать с неандерталь- цами) или неандертальцев и ранних современных людей (если селет ассоциировать с последними). Верхнепалеолитические элементы, в частности костяные острия и, возможно, некоторые типы каменных изделий, указывают на контакты (обмен или аккультурация) между неандертальцами и группами людей современного анатомического типа.

Второе объяснение заключается в следующем. Индустрия является мустьерской, вышеупомянутое каменное бифасиальное о стрие – принесенным, а наличие костяных острий и верхнепалеолитических каменных орудий в слое G1 – следствие смешения с верхними слоями стоянки. В этом случае индустрия из стратиграфических горизонтов Fd/d и Fd соотносится с ориньяком. Однако вследствие разнообразия ориньякской индустрии (см.: [Churchill, Smith, 2000; Kozlowski, Otte, 2000; Teyssandier, Bon, Bordes, 2009]) незначительный процент типичных ориньяк-ских изделий в Виндии и факт типологического отличия каменной индустрии от ориньяка французских памятников не позволяют безоговорочно использовать термины «ориньяк 1, 2, 3/4» для коллекций из Виндии (см.: [Miracle, 1998]). В то же время ранневерхнепалеолитические костяные острия на стоянках в Хорватии и Словении часто находят в сопровождении совсем небольших коллекций каменного инвентаря (исключение – Поточка Зиджялка). Таким образом, отсутствие типичных ориньякских орудий в Виндии и на других памятниках может объясняться функциональной специализацией стоянок, связанной с специфической охотничьей деятельностью (ср.: [Hahn, 1977]).

Несмотря на то что прямое датирование костяных острий из Виндии и Великой Печины не увенчалось успехом [Smith et al., 1999], возраст слоя «i» последней определен в 34 тыс. лет (конвенциональная дата) [Malez, Vogel, 1970]. Следовательно, к этому времени можно относить костяные острия (предположительно с расщепленными основаниями) из него [Ibid.]. Аналогичное орудие (наиболее вероятно, с расщепленным основанием) из Дивже Бабе I (Словения) происходит из слоя, возраст которого также примерно 34 тыс. лет [Nelson, 1997], в то время как острия младечско-го типа из Поточки Зиджялки датируются в интервале 31–29 тыс. л.н. [Hofreiter, Pacher, 2004], из пещеры Мамутова в Польше под г. Краковом – 33–32 тыс. л.н. [Wojtal, 2007], острия ранней поры верхнего палеолита с германских стоянок – 32–27 тыс. калиброванных л.н. [Conard, Bolus, 2003, 2008; Bolus, Conard, 2006], а возраст (прото)ориньякских острий с расщепленным основанием из Тру-де-ля-Мер-Клошетт на северо-востоке Франции 33–35 тыс. лет [Szmidt, Brou, Jaccottey, 2010]. Хотя некоторые из перечисленных стоянок географически значительно отдалены от Виндии, необходимо отметить, что среди указанных дат одни более ранние, чем для неандертальского слоя G1 Виндии, другие – более поздние. Хотя мы не располагаем данными прямого датирования острий, даты сопоставимых археологических слоев свидетельствуют о том, что костяные острия из Великой Печины и Дивже Бабе I древнее неандертальского слоя G1 Виндии или они одновременны. Если придерживаться общепринятой точки зрения, согласно которой эти острия ассоциируются с современными людьми, то возникает вопрос о возможных контактах последних с неандертальцами.

Ж. Зелао [2006] рассматривает неандертальцев как предшествующих по времени ранним современным людям во всей Европе, за исключением территории к югу от «границы Эбро». Таким образом, по его модели на стоянках типа Виндии свидетельства возможных контактов являются проблематичными. По мнению Ж. Зелао, даже поздние неандертальцы должны быть более древними, чем слой G1 Виндии. Это объясняет его настойчивость в трактовке дат, полученных для данного слоя (34–33 тыс. л.н.), как возможного минимального возраста [Zilhão, 2009]. Мы всегда соглашались, что в Виндии имеются проблемы стратиграфической последовательности [Karavanić, Smith, 1998, 2000], а также понимали, что всегда будут сомнения касательно «чистоты» коллекций из комплекса G (особенно G1). Тем не менее свидетельства генетического смешения между неандертальцами и ранними современными людьми [Green et al., 2010; Reich et al., 2010], даже для достаточно позднего времени существования неандертальцев в Европе [Sankararaman et al., 2012], и возможность присутствия современных людей в Европе раньше, чем считалось [Benazzi et al., 2011; Higham et al., 2011], означают, что данные в пользу такого взаимодействия должны быть в археологическом материале. Они наверняка будут неявными и, как в случае с Виндией, потенциально трудно отделимыми от возможных искусственных смешений.

В Восточной Адриатике было найдено только одно костяное острие: в слое H стоянки Шандалья II в Истрии (Хорватия) [Karavanić, 2009]. Оно относительно небольшое в сравнении с остриями из Центральной Европы, имеет расщепленное основание и округлое поперечное сечение, обнаруживает сходство с мадленскими остриями Франко-Кантабрии (устное сообщение Л. Страуса). Судя по по следним датам для слоя F Шандальи II, данный артефакт должен быть древнее 32 тыс. л.н. (устное сообщение М. Ричардса). Помимо этой стоянки в Истрии известны только один памятник ранней поры верхнего палеолита и два среднепалеолитических [Komšo, Balbo, Miracle, 2007; Komšo, 2008]. В Далмации есть несколько мустьерских стоянок, из которых лишь Му-чина Печина исследовалась систематически [Kara- vanić, 2009]. Значительная концентрация мустьер-ских местонахождений открытого типа обнаружена в регионе к северу от г. Задар. Объяснением такой ситуации, по-видимому, может служить не бóльшая плотность населения, а высокая степень мобильности людей в среднем палеолите, т.к. большинство этих памятников представляют собой кратковременные стоянки [Vujević, 2007]. Если допустить, что по крайней мере некоторые среднепалеолитические охотники из континентальных районов Хорватии пересекали хр. Велебит в поисках менее суровых климатических условий в течение холодных периодов плейстоцена, то вышеупомянутый адриатический регион можно рассматривать в качестве транзитной территории [Ibid.]. Стоянки, относящиеся к ранней поре верхнего палеолита, в этом регионе редки, так же как и в Восточной Адриатике в целом [Karavanić, 2009; Mihailović, 2009]. Более того, ни одна индустрия здесь не имеет прогрессивных признаков, свидетельствующих о местном переходе к верхнему палеолиту. К примеру, улуццо в Восточной Адриатике отсутствует, хотя эта индустрия представлена на стоянках в Италии и Греции [Koumouzelis et al., 2001; Peresani, 2008].

Остается неясным, почему до сих пор в Восточной Адриатике не найдены памятники, отражающие переход от среднего палеолита к верхнему, и редко встречаются ранневерхнепалеолитические. Возможными причинами этого являются незначительное количество разведанных стоянок, затопление или абразия мест обитания древних людей в результате подъема уровня моря, низкая плотность населения территории в период перехода от среднего к верхнему палеолиту и в течение ранней поры последнего.

Тем не менее новые исследования дополняют наши представления о закономерностях распространения носителей мустьерских традиций и сложности процессов, лежащих в основе взаимодействия между средне- и верхнепалеолитическими популяциями в позднем плейстоцене. Ключевое значение будет иметь продолжение работ, включающих картирование и разведочные раскопки стоянок пещерного и открытого типа в обоих регионах Хорватии. Наиболее вероятно, что многие места обитания палеолитических охотников-собирателей исчезли вследствие поднятия уровня моря в конце плейстоцена. Однако некоторые стоянки, такие как Каштел Штафилич, до сих пор сохраняются под водой [Karavanić et al., 2009]. Реализация подводных проектов может обогатить наши знания о степени мобильности носителей мустьерских традиций и помочь решению загадки переходной эпохи в Восточной Адриатике. Региональные различия между северо-западной и адриатической частями Хорватии должны рассматриваться в контексте как географических факторов, так и сложных культурных процессов в период перехода от среднего к верхнему палеолиту.

Мы выражаем благодарность исследователям, оказавшим различную помощь в получении информации для настоящей статьи: И. Янковичу, Д. Комсо, Я. Козловски, К. Соб-щуку, М. Ричардсу, Д. Перхочу, Л. Страусу, Дж. Эхерну, М.Д. Пападжанни. Мы также признательны организаторам симпозиума «Особенности перехода к верхнему палеолиту в Евразии: культурная динамика и развитие рода Homo » (4–10 июля 2011 г. Денисова пещера. Алтай) А.П. Деревянко и М.В. Шунькову. Исследования были проведены при поддержке Министерства науки, образования и спорта (проект № 130-0000000-0871) и Министерства культуры Республики Хорватии, а также Университета штата Иллинойс.