Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного исследования неопубликованных ранее материалов жилища В - каменного инвентаря, керамики, предметов быта, искусства и культа (11 574 единиц), хранящихся в фондах ИАЭТ СО РАН. Материалы были получены в 1975 г. в ходе стационарных раскопок древнего поселения на о-ве Сучу близ с. Мариинского Хабаровского края. Работы в раскопе I, проводившиеся с 1972 г., осуществлялись на месте жилищной западины, являвшейся продолжением жилища В, выявленного и частично изученного ранее. Площадь раскопа 1975 г. составила 252 м2. Этими исследованиями были завершены стационарные работы в раскопе I. При изучении полученных материалов жилища В использовались методы стратиграфии и планиграфии (жилище В и межжилищное пространство), морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии (керамика), культурной хронологии (керамика, предметы искусства и культа). Выявлены артефакты среднего (малышевская и кондонская культуры, белькачинский комплекс), позднего (вознесеновская культура) и финального этапов неолита, а также более поздние (эпохи палеометалла, раннего железа, Средневековье). Определены конструктивные особенности жилища. Анализ каменного инвентаря показал наличие в нем различных орудий и инструментария, а также материалов первичного расщепления. Установлена принадлежность керамики, предметов искусства и культа в первую очередь к малышевской культурной традиции (развитый этап). В пределах жилища В зафиксированы два захоронения, совершенные, когда оно было уже необитаемо (в неолите и раннем железном веке). Данные о древних погребениях, почти неизвестные в регионе (для неолита они вообще отсутствуют), представляют несомненный интерес (как, впрочем, и все полученные в раскопе материалы) для реконструкции культурно-исторических процессов.

Приамурье, поселение сучу, неолит, жилища, артефакты, комплексный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145145967

IDR: 145145967 | УДК: 903.03+903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.030-042

Текст научной статьи Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований

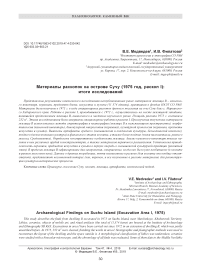

В 1975 г. были продолжены исследования древнего поселения на о-ве Сучу близ с. Мариинского Хабаровского края*. Работы в раскопе I, проводившиеся с 1972 г. [Окладников, Медведев, Филатова, 2015], осуществлялись на месте жилищной западины, являвшейся продолжением жилища В , выявленного и частично изученного ранее [Окладников, 1973, 1980; Медведев, Филатова, 2016]. Площадь раскопа 252 м2 (рис. 1, А – Д ), обозначения квадратов продолжали систему предыдущих лет: цифровые – с юга на север, с 37 до 55, буквенные – от линии А на запад до Х. Для установления стратиграфии были оставлены две бровки (рис. 1, Е , Ж ). Обнаруженные артефакты фиксировались на послойных планах (рис. 1, А – Г ). Всего найдено 11 574 ед. каменного инвентаря (2 079), керамики (9 260), предметов быта (198), искусства и культа (37). Этими исследованиями были завершены стационарные работы в раскопе I на Сучу.

Нами были изучены неопубликованные ранее археологические материалы, полученные в 1975 г. (каменный инвентарь, керамика, предметы быта, искусства, культа), а также полевая документация (опись находок, дневники, чертежи). Использовались методы стратиграфии и планиграфии (жилища и межжилищное пространство), морфотипологии (каменный инвентарь), бинокулярной микроскопии (керамика) и культурной хронологии (керамика, предметы искусства, культа).

Стратиграфия

Бровка север – юг по линии Н (рис. 1, Е ). Слой 1 (мощность ок. 15–20 см) – плотная темно-коричневая почва с примесью песка. Слой 2 (10–15 см) рыхлый (менее плотный, чем слой 1) коричневого цвета грунт. Слой 3 (ок. 10–15 см) более плотный, чем 2-й, темно-коричневый; это погребенная почва. Слой 4 (15-20 см)

отличается от вышележащих своим светло-желтым цветом; его верхняя граница ровная, нижняя – волнистая; обогащен песком, встречаются отдельные камни. Слой 5 (20–40 см) более темный, чем 4-й, залегает почти горизонтально, лишь слегка понижаясь к центру и выклиниваясь к краям. Слой 6 (40–90 см) является продолжением 5-го, но значительно темнее по цвету (темно-бурый); изредка встречаются отдельные довольно крупные угольки. Слой 7 (40–100 см) значительно светлее двух вышележащих, но так же выклинивается к краям (стенам котлована жилища). Слой 8 (20–25 см) более темный, почти черный, местами рыхлый; встречаются отдельные угольки. Слой 9 – прослойка серовато-желтой супеси, перекрывающая желтую материковую супесь у стены котлована. Слои 10–12 представляют собой заполнение нижней части котлована, это светло-желтая супесь (слои 10, 12), разделенная посередине линзой углистой (без кусочков угля) земли (слой 11) мощностью ок. 10–15 см.

Бровка восток – запад по линии 46 (рис. 1, Ж ). По своему содержанию во многом похожа на вышеописанную. Верхний слой песка волнистый, снесен сверху по лощине. Под ним зафиксирован коричневый грунт (слой 2). Глубже залегает темно-коричневый грунт (слой 3), который образовался на месте старой конюшни (?) XIX в.; под ним – светло-желтая супесь (слой 4), ниже – желтый грунт (слой 5). Маркирующий горизонт (слой 6) – погребенная почва на месте уже заплывшего котлована неолитического жилища, выклинивается к краям котлована и утолщается соответственно уклону его поверхности. Ниже залегает толща древнего заполнения. Слой 7 – рыхлая светло-коричневая супесь. Слой 8 темнее, т.к. обогащен гумусом. Возможно, он образовался в результате обвала деревянной кровли. Слои 7 и 8 выклиниваются к стенам котлована. У края бровки верх стены котлована перекрыт толщей рыхлой темно-желтой супеси (слой 9), оплывшей, надо полагать, с обрушенной кровли жилища.

Жилище В

Котлован жилища (рис. 1, Д ) был впущен в светложелтый мелкозернистый материковый песок на глубину до 3,0 м от современной дневной поверхности.

Само жилище обустроено наподобие амфитеатра: его стены спускались к полу пятью уступами в западной части и шестью в восточной. Площадь пола ок. 8,2 м2. На нем, на материке найдены очажные камни и древесные угольки. Высота первого (снизу) уступа с горизонтальной поверхностью ок. 40 см. У второго также горизонтальная поверхность, стенка отвесная, высота ок. 45 см. Третий уступ - ровная площадка шириной ок. 1 м. Его стенка высотой ок. 35–40 см крутая, ме стами размытая. Четвертый уступ выражен довольно отчетливо. Его отличительная особенность – выступы и «ниши». Максимальная ширина уступа ок. 1,5 м, высота стенки ок. 40 см. В южной части последняя сливалась со стенкой пятого уступа. На нем прослеживались два чашевидных углубления диаметром до 1,0 м и предположительно очажная яма глубиной ок. 35 см с отвесными стенками и ровным дном. В южной части пятый уступ сливался с шестым. Характерная особенность жилища – семь «ниш», специально вырытых в его ступенчатых стенах на глубину от 0,3 до 1,5 м.

Архитектурные особенности жилища В в целом тождественны зафиксированным при раскопках других жилых построек на острове [Деревянко, Медведев, 2002; Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, Филатова, 2016, 2018а]. Однако это округлое в плане жилище одно из наиболее крупных (диаметр до 16 м) и глубоких (ок. 3 м от современной поверхности). Как отмечено выше, его отличительная особенность – наличие уступов, служивших, скорее всего, в качестве своего рода нар и/или полок, а также «ниш», куда могли быть уложены различного рода предметы домашнего обихода.

Отдельно надо сказать о яме, отмеченной в кв. 38, 39/С, Т. Было зачищено большое серое пятно, а на нем более темное, углисто-сажистое овальное, ориентированное длинной осью по линии восток – запад. Под этим пятном находилась яма глубиной до 42–45 см, которую частично заполнял углисто-сажистый материал. Ниже в сером заполнении в западной части ямы обнаружены разбитый краснолощеный сосуд, орнаментированный оттисками отступающей лопаточки, нож-бифас из красно- го халцедона и мелкие кремневые отщепы; в средней – обломки другого краснолощеного сосуда. Ниже на 10–12 см найдены раздавленная чаша, четыре миниатюрных сосуда, ножевидная пластина, отщепы, наконечник стрелы из кремня, проколка и скребок. В заполнении ямы зафиксированы мелкие обломки жженых костей, очевидно, остатки неолитического захоронения по обряду кремации.

Еще одно трупосожжение выявлено в кв. 45, 46/Н, О. На глубине 170–200 см от современной дневной поверхности под плотным углистым, с кусочками древесного угля, слоем обнаружена овальная в плане линза темного углистого грунта. Это чашевидная яма, заполненная черной плотной землей. В ней найдены сожженный кусок березы с берестой, обколотые и обожженные камни, фрагмент явно человеческой рыхлой кости и в 40–45 см от нее обломки нижней челюсти человека. В яме обнаружены также фрагменты сосуда с оттисками подушечек пальцев, типичного для польцевской культуры раннего железного века. Погребение по обряду трупосожжения было совершено в заполнении жилища, скорее всего, ок. 2 тыс. л.н.

В раскопе выявлено 169 ям, подавляющее большинство которых оказало сь в пределах жилища (рис. 1, Д ). Они в основном округлой или овальной формы в плане, небольших (10–15 см) и средних (20–40 см) размеров, по глубине от сравнительно мелких (5–10 см) и средних (20–40 см) до довольно глубоких (60–70 см). Преимущественно это ямы от столбов, составлявших опорную основу жилищной конструкции. Отмечены также и более крупные ямы (размерами от 50 см до 1 м и глубиной от 20–30 до 60–70 см), которые можно отнести к разряду хозяйственных.

На уровне 60 см от современной поверхности в отдельных местах обозначился внешний материковый контур жилищного котлована, поэтому находки, обнаруженные до этого уровня, отмечались на первом плане (рис. 1, А ). Верхний слой представлял собой преимущественно гумусированную черную почву. Артефакты располагались равномерно по всей площади. Находки, обнаруженные глубже

Рис. 1. Планы части раскопа I (1975 г.) на уровнях верхнего слоя ( А ), заполнения жилища ( Б , В ), над полом и пола ( Г ), материка ( Д ) и разрезы бровок по линиям Н ( Е ), 46 ( Ж ).

1 – тесло, топор, рубящее орудие; 2 – стамеска; 3 – нож; 4 – ножевидная пластинка; 5 – вкладыш; 6 – наконечник дротика, стрелы; 7 – проколка; 8 – скребок, скребло; 9 – комбинированное орудие; 10 – пила; 11 – ударное орудие; 12 – булава; 13 – грузило; 14 – камень с лункой; 15 – отбойник, отжимник; 16 – лощило (камень); 17 – точило; 18 – шлифовальная плита; 19 – заготовка орудия; 20 – нуклеус, нуклевидное изделие; 21 – нуклевидный скол; 22 – отщеп; 23 – галька со сколами; 24 – изделие из камня; 25 – подвеска (камень); 26 – сосуд (развал); 27 – скопление керамики; 28 – керамика; 29 – пряслице; 30 – изделие из глины; 31 – керамический стерженек; 32 – керамический штамп; 33 – лощило (керамика); 34 – глиняная скульптурка, поделка; 35 – подвеска (керамика); 36 – камень; 37 – кости, зубы; 38 – глубина от современной дневной поверхности; 39 – темно-коричневая супесь; 40 – коричневый грунт; 41 – темно-коричневый грунт (погребенная почва); 42 – светло-желтая супесь; 43 – желтый грунт; 44 – темно-бурый грунт (погребенная почва); 45 – светло-коричневая супесь; 46 – темный, почти черный грунт; 47 – серовато-желтая супесь; 48 – рыхловатая темно-желтая супесь; 49 – прокаленный песок; 50 – скопление углей, углистая прослойка; 51 – заполнение погребений; 52 – материк; 53 – яма.

60 см от поверхности, отмечались на втором и третьем послойных планах (рис. 1, Б , В ). Основная их масса содержалась в слоях 7-9.

Каменный инвентарь

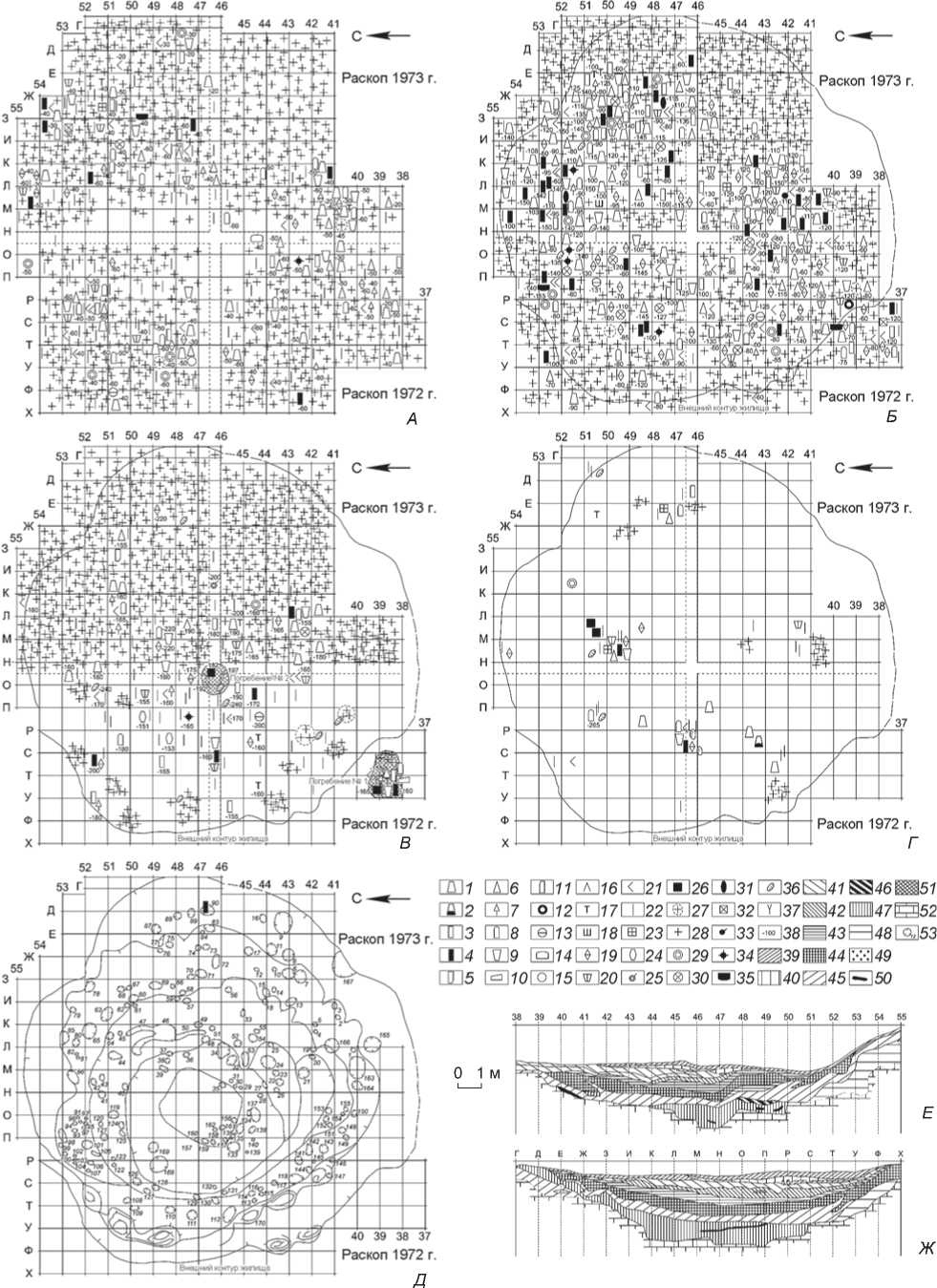

В коллекции из рассматриваемого раскопа 1975 г каменных артефактов насчитывается в общей сложности 2 082 ед. (табл. 1, 2; рис. 2)*.

Каменный инвентарь, обнаруженный в пределах жилищного котлована, представлен материалами первичного расщепления (1 531 экз.), инструментарием (19 экз., включая обломки) и орудиями (396 экз., в т.ч. обломки и заготовки). Распределение артефактов по слоям показало, что основная масса находок происходит из верхней (986) и нижней (400) частей заполнения, а также верхнего слоя (478). Над полом, непосредственно на полу и в ямах найдено относительно немного изделий (85).

Каменный инвентарь, обнаруженный за пределами жилища, представлен главным образом материалами первичного расщепления (99), небольшим количеством инструментария (2) и орудий (32, включая обломки и заготовки). Распределение находок по слоям примерно одинаковое. Отдельно следует отметить каменные артефакты из неолитического погребения. Всего в нем обнаружено 78 предметов, из которых чуть больше % - материалы первичного расщепления.

Керамика

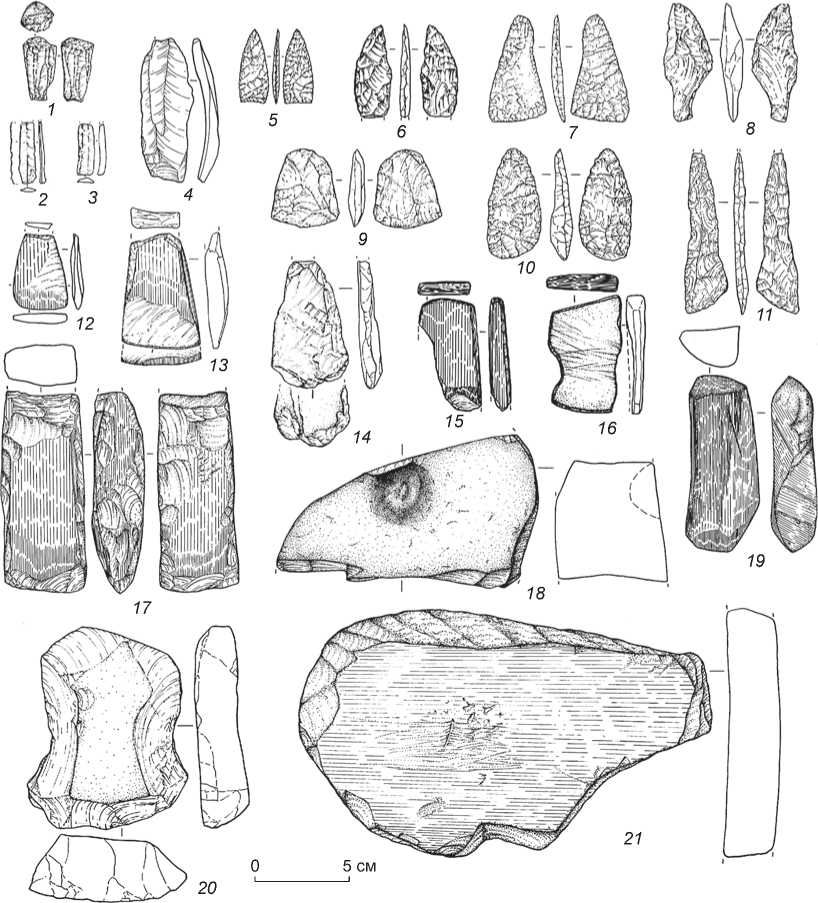

Керамическая коллекция из раскопа включает 9 261 экз.: сосуды (реконструировано 19 экз.) и их части (9 044), изделия из глины (198). Керамика обнаружена в верхнем слое раскопа, в верхней и нижней частях заполнения, над полом и на полу жилища, а также в межжилищном пространстве. В основном выявлены обломки глиняных сосудов среднего (малы-шевская и кондонская культуры, белькачинский комплекс), позднего (вознесеновская культура) и финального этапов неолита. Есть образцы эпох палеометалла и раннего железа, Средневековья, а также фрагменты, не идентифицирующиеся с амурской керамикой.

Малышевская культура (рис. 3,1 -18) представлена 7 527 экз.: 13 сосудами (реконструкция), 358 верхними и 35 нижними частями, 4 боковинами, 875 венчиками, 5 749 стенками, 493 донцами. Они найдены в верхнем слое (2 439), в верхней (3 663) и нижней (975) частях заполнения, над полом (25) и на полу (350) жилища, в ямах (42), а также в неолитическом погребении (33). Керамическое тесто фрагментов в основном довольно плотное, с примесью шамота. При формовке сосудов применялись донный, донно-емкостный и емкостнодонный начины, ленточно-кольцевой налеп. Представлены изделия с горловиной и без нее, открытых и закрытых форм, от миниатюрных до крупных. Венчики прямые, загнутые внутрь или отогнутые наружу; верхние срезы округлые, приостренные, уплощенные, скошенные. Практически все донца плоские; зафиксирован один остродонный сосуд [Медведев, 2017, с. 157, рис. 1].

Поверхности готовых изделий затирались, заглаживались, лощились, могли покрываться ангобом, «задымляться», окрашиваться снаружи и/или изнутри красной краской. Цветовая гамма от светлых (желтых, красноватых, оранжевых, светло-коричневых) до темных (темно-коричневых и темно-серых, почти черных) оттенков показывает, что режим обжига был окислительным. В орнаментике представлены углубленный и выпуклый рельеф, плоскостной декор. Основными технико-декоративными элементами являются отпечатки гребенчатого штампа с зубцами от двух до пяти и отступающей лопатки (угольчатые и скобковидные). Есть также разные по форме оттиски зубчатого колесика, пальцевые и ногтевые вдавления, налепные валики (прямые, волнистые), прочерченные линии и желобки, разнообразные насечки и наколы. Все они компоновались в различные мотивы и составлялись в простые и сложные орнаментальные композиции. Часть образцов (1 228 экз., или 16,3 %) не декорирована. Выделяется бытовая (с нагаром) и обрядово-ритуальная (в т.ч. окрашенная) керамика. Найдены также лощила (девять целых и три обломка) и их заготовки (131 и 8), пряслица (пять целых и четыре обломка) и их заготовки (12 и 21) из фрагментов стенок сосудов (рис. 3, 8 , 10 , 12 , 15 ). Большая часть керамики отличается выдержанностью технологических, морфологических и декоративных признаков и в целом рассматривается как единый комплекс развитого этапа гончарной традиции. Вместе с тем в его составе можно отметить наличие двух групп, выделяющихся по некоторым своим характеристикам. Первую (101 экз.) составляет керамика т.н. бойсманского типа со специфическим орнаментом. Вторую группу (198 экз.) отличает включение в состав формовочных масс раковин пресноводных моллюсков.

Кондонская культура (рис. 3, 19 - 25 ) представлена 436 экз.: 8 верхними и 3 нижними частями, 11 венчиками, 319 стенками и 95 донцами. Обнаружены они в верхнем слое (184), в верхней (188) и нижней (45) частях заполнения, над полом (2), на полу (16) жилища и в яме (1). Большинство образцов (335 экз., или 76,8 %) не орнаментировано. Тесто черепков в основном плотное, «жесткое», с примесью песка и дресвы.

Таблица 1. Каменный инвентарь из жилища

|

Вид каменного инвентаря |

Верхний слой (до 60 см * ) |

Верхняя часть заполнения (61–150 см) |

Нижняя часть заполнения (151–250 см) |

Над полом, на полу и в яме (№ 90) жилища |

Итого |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Нуклеус |

Материа 3 |

лы первичного ра 4 |

сщепления 1 |

1 |

9 |

|

Микронуклеус |

5 |

6 |

3 |

3 |

17 |

|

Нуклевидный обломок |

15 |

37 |

12 |

2 |

66 |

|

Отщеп |

261 |

543 |

190 |

22 |

1 016 |

|

Пластина |

4/2 |

21/8 |

1/2 |

3/0 |

29/12 |

|

Колотая галька |

1 |

2 |

1 |

4 |

8 |

|

Осколок |

78 |

149 |

119 |

28 |

374 |

|

Итого |

369 |

770 |

329 |

63 |

1 531 |

|

Отбойник |

1/0/0 |

Инструментари – |

– |

– |

1/0/0 |

|

Отбойник-наковальня |

1/0/0 |

– |

– |

– |

1/0/0 |

|

Лощило |

– |

1/0/0 |

1/0/0 |

– |

2/0/0 |

|

Точильный камень |

3/1/0 |

4/1/0 |

3/0/0 |

0/1/0 |

10/3/0 |

|

Точильная плита-наковальня |

1/0/0 |

– |

– |

– |

1/0/0 |

|

Шлифовальная плита |

– |

1/0/0 |

– |

– |

1/0/0 |

|

Итого |

7 |

7 |

4 |

1 |

19 |

|

Наконечник дротика |

0/3/0 |

Орудия 1/11/0 |

0/4/0 |

– |

1/18/0 |

|

Наконечник стрелы |

2/6/0 |

12/6/3 |

10/3/0 |

2/0/0 |

26/15/3 |

|

Нож |

7/4/3 |

13/11/6 |

3/4/1 |

1/2/0 |

24/21/10 |

|

Вкладыш |

– |

– |

1/0/0 |

– |

1/0/0 |

|

Топор |

0/1/0 |

4/4/2 |

– |

– |

4/5/2 |

|

Тесло |

6/13/2 |

10/19/3 |

8/1/0 |

3/1/0 |

27/34/5 |

|

Стамеска |

– |

– |

– |

1/0/0 |

1/0/0 |

|

Тесловидно-скребловидное |

1/0/0 |

4/0/0 |

5/0/0 |

||

|

орудие Скребок |

15/1/7 |

23/0/21 |

9/0/6 |

2/0/3 |

49/1/37 |

|

Скребло |

1/0/0 |

3/0/0 |

1/0/0 |

– |

5/0/0 |

|

Проколка |

3/0/3 |

4/0/2 |

3/0/0 |

– |

10/0/5 |

|

Острие |

– |

1/0/0 |

– |

– |

1/0/0 |

|

Комбинированное орудие |

9/1/0 |

10/0/0 |

2/0/0 |

2/0/0 |

23/1/0 |

|

Грузило-якорь |

– |

– |

1/0/0 |

– |

1/0/0 |

|

Грузило |

0/1/0 |

0/1/0 |

0/1/0 |

– |

0/3/0 |

|

Булава |

– |

0/1/0 |

0/1/0 |

– |

0/2/0 |

|

Ударное орудие |

– |

– |

– |

1/0/0 |

1/0/0 |

|

Камень с лункой |

0/1/0 |

– |

– |

– |

0/1/0 |

|

Пластина с ретушью |

– |

5/1 |

1/0 |

– |

6/1 |

|

Отщеп с ретушью |

12/0 |

27/1 |

4/0 |

3/0 |

46/1 |

|

Итого |

102 |

209 |

64 |

21 |

396 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Неутилитарные предметы |

|||||

|

Кольцо-подвеска |

– |

– |

0/1/0 |

– |

0/1/0 |

|

Скульптура «мужское-женское» |

– |

– |

0/2/0 |

– |

0/2/0 |

|

Итого |

0 |

0 |

3 |

0 |

3 |

|

Всего |

478 |

986 |

400 |

85 |

1949 |

Примечание. Первая цифра - количество целых экземпляров, вторая - обломков, третья - заготовок.

*От современной поверхности.

Таблица 2. Каменный инвентарь из межжилищного пространства и погребения в заполнении жилища *

|

Вид каменного инвентаря |

До 60 см |

61–100 см |

Погребение |

Итого |

|

Нуклевидный обломок |

Материа 1 |

лы первичного расщепл 1 |

ения 3 |

5 |

|

Отщеп |

18 |

10 |

28 |

56 |

|

Пластина |

1 |

– |

4 |

5 |

|

Осколок |

7 |

4 |

22 |

33 |

|

Итого |

27 |

15 |

57 |

99 |

|

Точильный камень |

– |

Инструментарий – |

0/2/0 |

0/2/0 |

|

Итого |

0 |

0 |

2 |

2 |

|

Наконечник дротика |

– |

Орудия – |

0/1/0 |

0/1/0 |

|

Наконечник стрелы |

– |

– |

1/0/0 |

1/0/0 |

|

Нож |

– |

0/2/0 |

2/1/0 |

2/3/0 |

|

Пила |

– |

– |

1/0/0 |

1/0/0 |

|

Топор |

1/0/0 |

– |

– |

1/0/0 |

|

Тесло |

1/1/0 |

1/1/0 |

– |

2/2/0 |

|

Скребок |

– |

1/0/2 |

1/0/5 |

2/0/7 |

|

Скребло |

– |

1/0/0 |

– |

1/0/0 |

|

Проколка |

1/0/0 |

– |

1/0/0 |

2/0/0 |

|

Комбинированное орудие |

– |

– |

2/0/0 |

2/0/0 |

|

Отщеп с ретушью |

1/0 |

– |

4/0 |

5/0 |

|

Итого |

5 |

8 |

19 |

32 |

|

Всего |

32 |

23 |

78 |

133 |

*См. примеч. к табл. 1.

При формовке сосудов применялись донный, донноемкостный (в основном), емкостный и емкостно-донный (единично) начины, ленточно-кольцевой, жгутовой (реже) и, вероятно, лоскутный налепы. Толщина венчиков, стенок и донцев в среднем 0,6-0,8 см. Сохранность кондонской керамики не позволяет дать точную характеристику ее форм и размеров, можно лишь предположить, что это сосуды закрытых типов, с горловиной и без нее, малых, средних и крупных размеров. Венчики слегка отогнутые наружу, с закругленным или уплощенным срезом. Поверхности изделий затирались, заглаживались, покрывались ангобом, «закаливались». Обжигалась керамика в окислительно-восстановительном режиме, ее цвет коричневый, темно-коричневый и темно-серый.

Вся посуда бытовая: с внутренней стороны наблюдается копоть, иногда сильный нагар. По декору выделяются три группы. Для первой характерны вдавления

Рис. 2. Изделия из камня.

1 – нуклеус; 2 – 4 – ножевидные пластинки; 5 – наконечник стрелы; 6 – 8 , 10 – ножи; 9 – скребок; 11 – комбинированное орудие; 12 – 14 , 17 – тесла; 15 , 16 – лощила; 18 – камень с лункой; 19 – точильный камень; 20 – скребловидное орудие;

21 – точильная плита-наковальня.

«гребенки» (от трех до пяти зубцов) и наколы по срезу и внешнему бортику венчика, отпечатки гребенчатого (пять - семь и девять зубцов) и фигурного (ромбы, овалы) штампов по тулову; для второй – прямые ряды оттисков «гребенки» (три – пять зубцов) по обрезу устья, ниже него и по тулову; для третьей – отпечатки гребенчатого штампа с тремя-четырьмя зубцами по обрезу устья, сочетания горизонтально и вертикально расположенных оттисков гребенчатого и/или фигурного (ромбы, овалы) штампов по тулову. Два неорнаментированных фрагмента стенок разных сосудов являются заготовками пряслиц. Еще один обломок придонной части был подработан в боковой скребок.

Кондонская керамика по своим технологическим характеристикам отличается выдержанностью признаков. В хронологическом отношении это, скорее всего, окончание позднего варианта развития.

Белькачинский комплекс (рис. 3, 26 – 28 ) представлен 139 орнаментированными фрагментами: 4 верхними частями, 21 венчиком и 114 стенками (в т.ч. две придонные). Они обнаружены в верхнем слое (42), в верхней (79) и нижней (11) частях заполнения, на полу (7) жилища. Керамическое тесто чаще плотное, с примесью дресвы. При формовке применялся ленточно-кольцевой налеп. Со суды открытые и закрытые, со слегка выделенной горловиной, средних

1–4, 8–10, 12, 13, 15, 19–32, 34

Рис. 3 . Керамика.

1 - 7 , 9 , 11 , 13 , 14 , 16 - 28 , 30 - 37 - сосуды (реконструкция) и их части; 8 - лощило; 10 - пряслице; 12 , 15 - заготовки пряслиц из стенок сосудов; 29 - обломок пряслица.

1 -18 - малышевская культура; 19-25 - кондонская культура; 26 - 28 - белькачинский комплекс; 29 , 33 , 34 - финальнонеолитический тип; 30 - 32 , 35 , 36 - вознесеновская культура; 3 7 - польцевская культура.

и крупных размеров. Венчики прямые, слегка загнутые внутрь или отогнутые наружу, с налепным валиком. Украшены косыми рядами оттисков зубчатого колесика или многозубчатой «гребенки», расположенными параллельно друг другу либо образующими «елочку» или сетку. Стенки сосудов покрыты вертикально расположенными отпечатками шнура. Поверхно сти готовых изделий заглаживались, «за-дымлялись», покрывались ангобом. На части фрагментов снаружи и изнутри отмечен нагар. Скорее всего, представлена посуда для хранения, приготовления и приема пищи. На бытовое применение керамики указывает и то, что один обломок стенки сосуда использовался в качестве лощила. Ранее уже говорилось о принадлежности белькачинского комплекса северным мигрантам [Окладников, Медведев, Филатова, 2015, с. 60, 63]. Локализация керамики преимущественно в верхних слоях подтверждает прежние суждения о том, что эти мигранты появились на о-ве Сучу позднее носителей малышевской культуры.

Вознесеновская культура (рис. 3, 30 – 32 , 35 , 36 ) представлена 773 экз.: 4 сосудами (реконструкция), 72 верхними и 8 нижними частями, 80 венчиками, 539 стенками и 70 донцами. Они найдены в верхнем слое (185), в верхней (316) и нижней (198) частях заполнения, над полом (2) и на полу (64) жилища, а также в межжилищном пространстве (2), неолитическом захоронении (6). Тесто керамики от плотного до очень рыхлого. С помощью бинокулярной микроскопии установлено, что в «рыхлых» образцах добавкой служили пресноводные моллюски. Сосуды изготавливались в основном в программах донно-емкостного, реже донного и очень редко емкостно-донного начинов ленточно-кольцевым налепом. Представлены емкости с горловиной и без нее, закрытых и открытых форм, малых, средних и крупных размеров. Венчики отогнутые наружу, прямые или загнутые внутрь (реже), со скошенным, закругленным, при-остренным либо уплощенным срезом устья. Донца плоские. Поверхности готовых изделий затирались, заглаживались, реже лощились, покрывались ангобом. Цвет черепков показывает, что обжиг проводился в окислительно-восстановительном режиме.

Вся керамика бытовая: снаружи и/или изнутри черепков виден слой копоти или сильного нагара. Не орнаментировано 429 образцов (55,5 %). Выделяются две группы изделий. Первую составляют образцы, орнаментированные по тулову вертикальным гребенчатым зигзагом и прочерченной спиралью. У них плотное без органической примеси тесто. У изделий второй группы оно рыхлое, с добавлением пресноводных моллюсков в значительном количестве. По декоративным признакам эта керамика подразделена на три основные подгруппы. Для первой характерны гладкие валики по внешнему бортику, вертикальный и/или горизонтальный зигзаг, параллельные наклонные линии, образующие углы, треугольники; для второй – рассеченные желобками валики с нанесенными поверх в «елочку» или параллельно оттисками «шагающей гребенки» либо зубчатого колесика по внешнему бортику венчика; для третьей – не рассеченные или рассеченные желобками валики с нанесенными поверх оттисками «гребенки», насечками, прорезными линиями («каннелюры») по внешнему бортику венчика; тулово гладкое. Разнообразие керамики позволяет сделать вывод о возможных неоднократных миграционных волнах носителей вознесеновской культуры, начиная с развитого и заканчивая поздним и финальным этапами ее развития.

Финальнонеолитический тип (рис. 3, 29 , 33 , 34 ) включает 288 образцов: 20 верхних и 3 нижних части, 18 венчиков, 219 стенок и 27 донцев, а также обломок пряслица. Керамика обнаружена в верхнем слое (41), в верхней (122) и нижней (60) частях заполнения, над полом (15) и на полу (47) жилища. Три образца – верхняя часть и две стенки – зафиксированы в заполнении неолитического захоронения. Тесто черепков чаще плотное, реже рыхловатое, с примесью раковин речных моллюсков. Изделия закрытых форм, с горловиной и без (единично), в основном средних и крупных размеров. Реже фиксируются миниатюрные образцы. Изготовлены сосуды ленточно-кольцевым налепом в программах донного, донно-емкостного и емкостно-донного начинов. Венчики их отогнуты наружу, обрез устья скошен наружу или внутрь, уплощен или закруглен. Донца плоские. Поверхности изделий заглажены, покрыты ангобом. Цвет керамики от светло- до темно-коричневого, серо-коричневый, серый и темно-серый, темно-оранжевый – свидетельство окислительно-восстановительного режима обжига.

Подавляющее большинство образцов (260, или 90,3 %) не орнаментировано. Украшены только венчики: либо налепом-ребром, проходящим посередине или в нижней части внешнего бортика, либо налепом с одним-двумя желобками, образующими выглаженные валики. О бытовом назначении керамики свидетельствуют не только копоть и нагар на поверхностях черепков, но и то, что один обломок венчика использовался в качестве лощила. Финальнонеолитическая керамика – однородный по своим признакам комплекс. Ее сравнительно небольшое количество позволяет говорить о непродолжительном функционировании (скорее всего, в первой четверти II тыс. до н.э.) поселения на данном этапе неолита.

Следует упомянуть о нескольких черепках из раскопа, не идентифицирующихся с неолитическими комплексами Амура. По своим технологическим (примесь ракушки) и декоративным (веревочные, шнуровые оттиски, прочесы) признакам они имеют некоторое сход- ство с керамикой среднего этапа неолита на о-ве Сахалин [Василевский, 2008, с. 376, рис. 100, 2, 3].

Помимо описанной неолитической, отмечена более поздняя керамика (88 экз.). Возможно, к эпохе палеометалла отно сятся четыре обломка венчиков и девять фрагментов стенок от разных сосудов, орнаментированных оттисками трех- и шестизубчатой «гребенки», скобковидными и прямоугольными вдав-лениями, овальными наколами, прочерченными желобками, налепными прямыми валиками. Эти черепки обнаружены в верхнем слое раскопа и в верхней части заполнения жилища.

К раннему железному веку (рис. 3, 37 ) относятся два сосуда (реконструкция) и 67 фрагментов керамики польцевской культуры. Емко сти закрытые, с горловиной, средних и крупных размеров. Венчики отогнуты наружу, обрезы устьев закруглены. Есть характерный блюдцевидный образец венчика. Донца плоские, с закраиной. Большинство образцов украшено прямыми и волнистыми налепными валиками, пальцевыми вдавлениями или текстильными отпечатками, оттисками гребенчатого штампа, прочерченными желобками.

Средневековое время представлено не сколькими неорнаментированными фрагментами станковой сероглиняной керамики, принадлежащей культуре чжурчжэней XI–XIII вв. Еще два обломка – венчик и ручка – относятся к этнографической современности. Они не орнаментированы, покрыты поливной глазурью.

Таким образом, большая часть представленной керамики (81,3 %) коррелируется с малышевской гончарной традицией (развитый этап) среднего неолита. Эти находки связаны главным образом с жилищем В , что определяет культурно-хронологическую принадлежность последнего. Однако, судя по условиям залегания иной керамики, не исключена возможность использования котлована малышевского жилища носителями других разновременных археологических культур. Это свидетельствует о постоянных миграциях коллективов людей, которые посещали остров с начальных этапов среднего неолита и вплоть до этнографической современности. Часть мигрантов была иного происхождения по отношению к населению исследуемого региона и имела разные точки выхода: континентальные территории Азии и тихоокеанские острова.

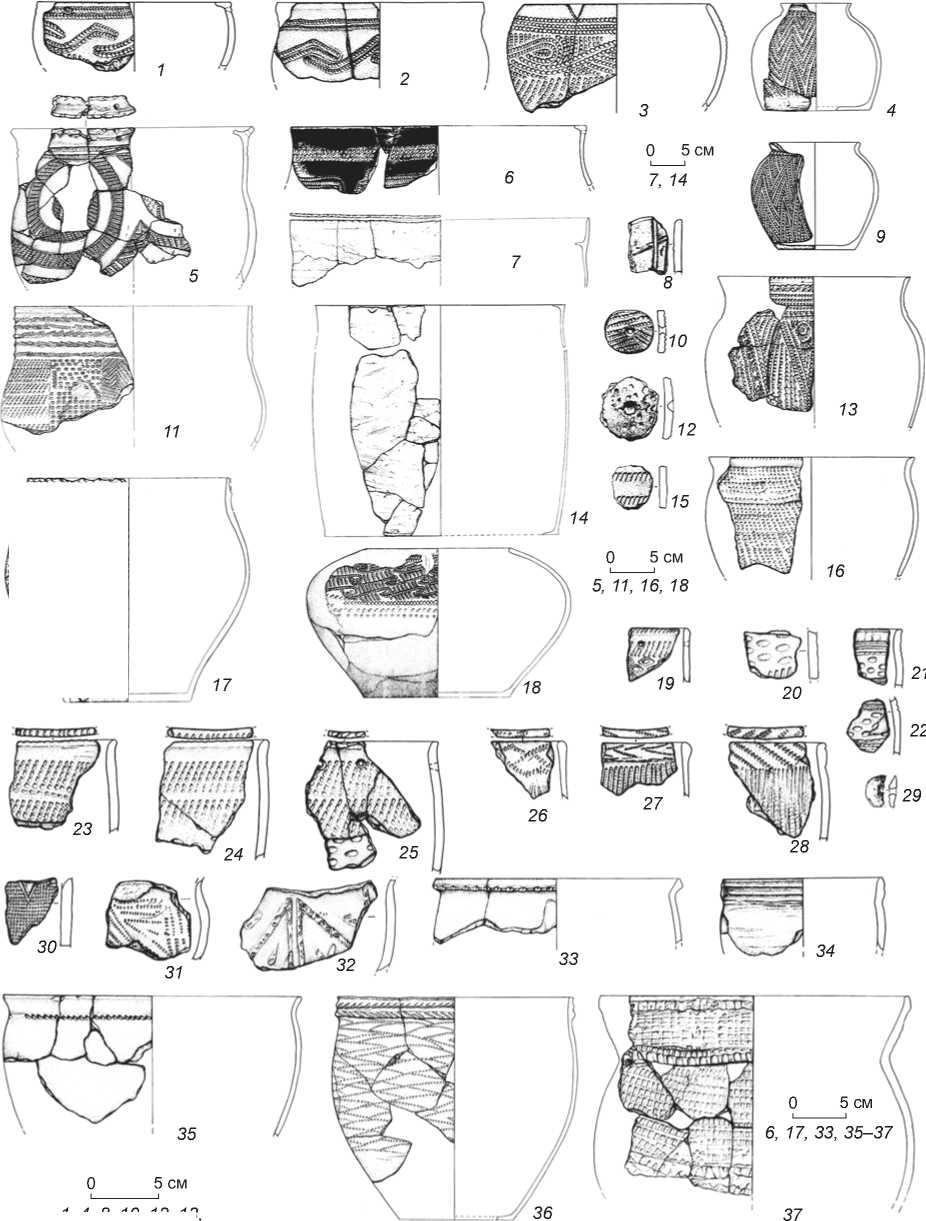

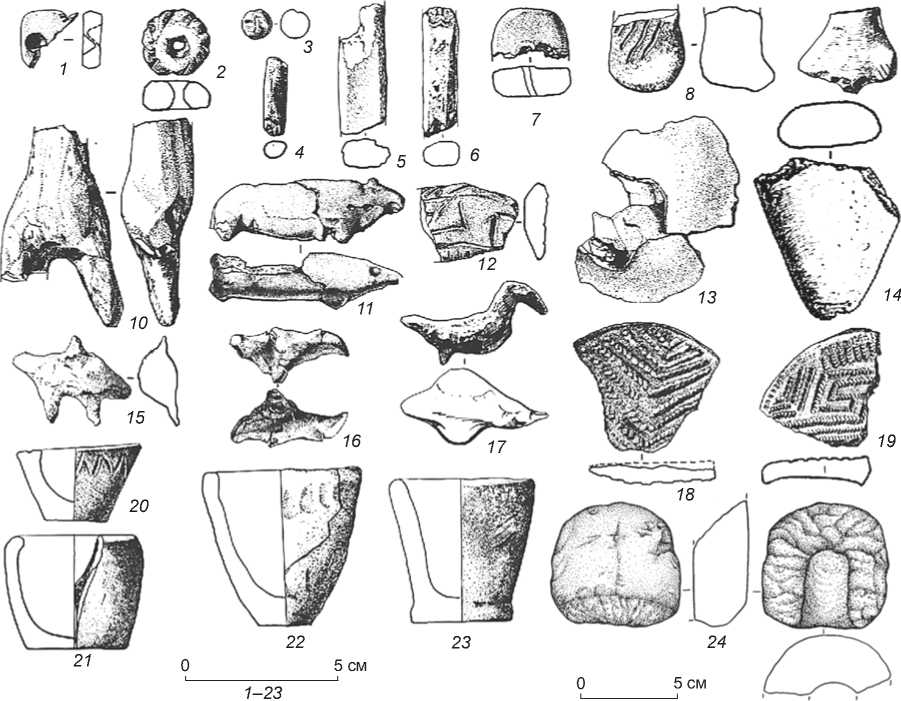

Предметы искусства и культ а

В коллекции предметов искусства и культа (рис. 4) различные изделия из обожженной глины (34 экз.) и камня (3 экз.). Из глины выполнены объемные зоо-, орнито- и антропоморфные изображения (четыре целых и семь обломков), десять дисковидных предметов типа чуринг, декорированных концентрическими кругами, спиралями, меандром, личинами; орнаментированный шар и гладкий шарик, фаллические стержни (три обломка), заготовка подвески. Сюда же включены три орнаментира в виде зубчатого колесика и четыре миниатюрных сосуда из погребения. Изделия из камня представлены обломками двух гибридных (гинан-дроморфных) скульптурных изображений «мужчина– женщина» и фрагментом кольца-подвески из белого нефрита [Медведев, Филатова, 2018б, с. 80, рис. 5, 4, 11]. Все они относятся к малышевской культуре. Многие из этих находок были ранее детально рассмотрены в отдельных публикациях [Деревянко, Медведев, 1996, с. 218–219; Медведев, 2000, 2002, 2009, 2011].

Заключение

Впервые представлены результаты комплексного исследования материалов раскопок древнего поселения на о-ве Сучу (раскоп I, 1975 г.). В раскопе, охватывающем западину жилища-полуземлянки В , культурный слой (преимущественно супесчаный) над полом котлована достигал 3 м. Котлован округлой в плане формы с максимальным диаметром 16 м был углублен более чем на 1 м в материковый песок. По своему устройству жилище принципиально не отличается от других неолитических жилых построек Сучу и Приамурья. Оно также имеет четко выраженный котлован – подземную часть, в которой люди находились в холодное время года. Вдоль стен и в других местах жилища расположено большое количество ям от столбов, составлявших опорную основу жилищной конструкции. Обычными у большинства нижнеамурских неолитических жилищ являются расположенные вдоль стен грунтовые уступы-лежанки. В центре полуземлянки находился очаг.

В то же время жилище В имеет некоторые отличительные особенности. Несмотря на его значительные размеры (ок. 260 м2 по внешнему контуру), пол в его подлинном понимании представлял собой ровный округло-квадратный участок площадью чуть более 8 м2 в центре полуземлянки. Все остальное пространство вокруг него занимали пять-шесть ступеней, располагавшихся наподобие амфитеатра. Эти нередко сильно размытые и сглаженные уступы служили обитателям жилища, вероятнее всего, в качестве нар-лежанок и полок. В нескольких местах на ступенях были вырыты ямы, своего рода «ниши». Что касается внешнего вида полуземлянки, то она своей формой напоминала, очевидно, сильно усеченную или приплюснутую пирамиду.

На памятнике были обнаружены каменный инвентарь, керамика, предметы искусства и культа. Большей частью неопубликованный ранее археологиче-

5 cм

5 cм

1–23

Рис. 4. Предметы искусства и культа малышевской культуры.

1 – заготовка подвески; 2 – штамп; 3 – шарик; 4 – 6 – стерженьки; 7 – 11, 13 – 17, 24 – скульптурные изображения ( 7 – 10 , 13 , 14 , 24 – антропоморфные, 11 , 12, 15 – зооморфные, 16 , 17 – орнитоморфные); 12, 18 , 19 – чуринги; 20 – 23 – сосудики из неолитического погребения.

1 – 23 – керамика; 24 – камень.

ский материал изучен с помощью различных методов: морфотипологии, бинокулярной микроскопии, культурной хронологии. Установлено, что основная масса находок – это артефакты среднего (прежде всего ма-лышевская культура, а также кондонская, белькачин-ский комплекс), позднего (вознесеновская культура) и финального (финальнонеолитический тип) этапов неолита. Есть и предметы более позднего времени (эпоха палеометалла, ранний железный век, Средневековье), отмечены образцы керамики, не свойственной для амурских археологических культур. Морфотипологический анализ каменного инвентаря показал наличие в жилищном комплексе различных орудий, инструментария охотников и рыболовов, а также материалов первичного расщепления. Культурно-хронологический анализ позволил определить принадлежность весьма оригинальных предметов искусства и культа в первую очередь к малышевской (развитый этап) культурной традиции.

Заслуживают внимания два зафиксированных захоронения, совершенные в пределах жилища В, ког- да оно было уже необитаемо (в неолите и раннем железном веке). Данные о древних погребениях, почти неизвестные в регионе (для неолита они вообще отсутствуют), представляют несомненный интерес (как, впрочем, и все полученные в раскопе материалы) для реконструкции культурно-исторических процессов, происходивших на территории Приамурья в среднем неолите и позже.

Для жилища В получены две радиоуглеродные даты: 4380 ± 40 л.н. (СОАН-1280) и 4650 ± 55 л.н. (СОАН-1281) [Орлова, 1995, с. 226]. Это позволяет отнести его ко времени не позже конца III тыс. до н.э.

Исследование выполнено в рамках программы НИР, проект № 0329–2018–0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст». В подготовке работы принимали участие О.С. Медведева (текст) и Ю.В. Табарева (рисунки).

Список литературы Материалы раскопок на острове Сучу (1975 год, раскоп I): итоги исследований

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. – Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 2008. – 412 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Остров Сучу – уникальный памятник археологии Дальнего Востока // Археология Северной Пасифики. – Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневост. отд-ния РАН, 1996. – С. 214–221.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 2. – С. 53–66.

- Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними представления древних // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 56–68.

- Медведев В.Е. Амурские чуринги // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Культура, наука, образование. – 2002. – № 3. – С. 11–15.

- Медведев В.Е. Глиняные шары с острова Сучу – материальные сакральные символы эпохи неолита // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 3. – С. 41–49.

- Медведев В.Е. Скульптурные изображения с острова Сучу // Древности по обе стороны Великого океана. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та. – 2011. – С. 8–15. – (Тихоокеанская археология; вып. 21).

- Медведев В.Е. Об особенностях развития среднего и позднего неолита на юге Дальнего Востока (Нижнее Приамурье) // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. 1. – С. 155–158.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 24–37.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Итоги исследований материалов с острова Сучу (1974 год, раскоп I) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018а. – Т. 46, № 4. – С. 22–32.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Каменный инвентарь поселения Сучу (1975 год, раскоп I, жилище В) // Теория и практика археологических исследований. – 2018б. – № 3. – С. 71–84.

- Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу Хабаровского края в 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5072. 34 л.

- Окладников А.П. О работах археологического отряда Амурской комплексной экспедиции в низовьях Амура летом 1935 г. // Источники по археологии Северной Азии: 1935–1976 гг. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 3–52.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 50–63.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – Ч. 2. – С. 207–232.