Мавзолеи Маджара в описаниях и рисунках XVIII века

Автор: Зиливинская Э.Д., Васильев Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению построек самого крупного на Северном Кавказе золотоордынского города Маджара. Многие из них, преимущественно мавзолеи, сохранялись до конца XVIII в. Основным источником для изучения мавзолеев Маджара являются рисунки и описания исследователей и путешественников, таких как И.-Г. Гербер, участники экспедиции, посланной В.Н. Татищевым, С.Г. Гмелин, И.А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, Я. Потоцкий. Данные, полученные в результате раскопок в XX в., не дали столь существенных результатов. Подробный анализ всех имеющихся источников показывает многообразие планировок и архитектурных форм маджарских мавзолеев, которые находят аналогии в культовой архитектуре Ирана, Средней Азии, Азербайджана и Малой Азии.

Золотая орда, северный кавказ, мавзолеи фасадные, портальные, башенные, пирамидальные, иран, средняя азия, азербайджан, малая азия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522925

IDR: 14522925 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Мавзолеи Маджара в описаниях и рисунках XVIII века

Крупнейшим золотоордынским городом Северного Кавказа являлся Маджар, располагавшийся на берегу р. Кумы, в том месте, где в нее впадает приток Буйвола. Площадь городища достигает 8 км2 [Ртвеладзе, 1972, с. 159], однако исследовано оно довольно слабо. В настоящее время большая часть памятника, на левом берегу современного русла Кумы, застроена г. Буденновском; участок на правом берегу пересечен системой ирригационных каналов, а его культурный слой в значительной степени уничтожен глубокой вспашкой при посадке садов и виноградников.

Маджар был построен в XIV в. на пересечении торговых путей, соединяющих центр Золотой Орды с Кавказом и западными районами – Азаком и городами Крыма. Ибн Баттута, который посетил его в 1332 г., описывает Маджар как «город большой, один из лучших тюркских городов, на большой реке, с садами и обильными плодами» [Тизенгаузен, 1884, с. 287]. Упоминается Маджар и в русских летописях в свя- зи с трагической гибелью в Орде тверского князя Михаила Ярославовича в 1319 г. Траурный кортеж с телом князя остановился на ночь в Маджаре, где находился православный храм. Татарские князья не разрешили внести тело князя в церковь, и его пришлось поставить в хлеву, где ночью над убиенным якобы появило сь свечение [Полное собрание…, 1851, с. 213–215]. После распада Золотой Орды город пришел в запустение, но развалины построек из обожженного кирпича сохранились до конца XVIII в. Эти великолепные руины привлекали внимание многочисленных исследователей и путешественников, большинство из которых о ставили более или менее подробные их описания. В XVIII–XIX вв. развалины городища посетили И.-Г. Гербер, экспедиция, организованная В.Н. Татищевым, С.Г. Гмелин, И.А. Гюльденштедт, Г.-Ю. Клапрот, И.П. Фальк, П.С. Паллас, Я.И. Шмидт, Ш. Годе, П.И. Кеппен, Я.-Ш. де Бесс, К.Г. Кох, А.С. Фиркович, В.Ф. Миллер и др. В 40–50-х гг. XIX в. землемер А.П. Архипов произвел инструментальную съемку и составил

генеральный план городища, который, к сожалению, в настоящее время утрачен. История исследования маджарских развалин неоднократно была предметом изучения [Волкова, 1972; Аджимамедов, 1992; Доде, 2008], поэтому не имеет смысла останавливаться на ней подробно. Следует лишь отметить, что многие описания, а также сохранившиеся рисунки и чертежи являются ценнейшими источниками для изучения топографии города и архитектурного облика его построек. Более того, эти источники зачастую гораздо более информативны, нежели археологические.

Наиболее результативные раскопки маджарско-го городища были проведены в 1907 г. В.А. Городцо-вым, который вскрыл здесь несколько домов и серию погребений, а также составил план городища [1911]. Дальнейшие исследования Маджара Г.Н. Прозрите-левым в 1911 и 1925 гг., Ф. Маметхановым в 1927 г. и Т.М. Минаевой в 1940 г. сводились в основном к разведкам и сбору подъемного материала. В 60–70-х гг. XX в. Э.В. Ртвеладзе и А.П. Рунич проводили небольшие раскопки Маджара. Ими был составлен подробный план городища, исследованы сохранившийся микрорельеф, стратиграфия памятника, собран богатый археологический и нумизматический материал. На основе археологических наблюдений над культурным слоем и вещевым комплексом, анализа письменных источников, чертежей и рисунков, данных нумизматики и эпиграфики Э.В. Ртвеладзе сделал выводы по многим вопросам возникновения, политической истории, роста, развития и гибели города, а также выделил отдельные составляющие полиэтничного населения Маджара, исследовал архитектуру, ремесло и торговые связи [1972, 1973].

В 1989–1991 гг. на городище работала археоло-гиче ская экспедиция Ставропольского пединститута под руководством А.Б. Белинского и Э.Д. Зиливин-ской. Несмотря на значительные размеры вскрытых площадей, получены достаточно скромные результаты, т.к. раскопки велись в пределах города, где культурный слой большей частью разрушен. В 1990-х гг. отряд кафедры археологии Мо сковского государственного университета под руководством Э.Д. Зи-ливинской проводил раскопки на правом берегу р . Кумы, где была исследована часть торгово-ре-ме сленного района, крупное здание из сырцового кирпича и остатки бани с подпольным отоплением [Зиливинская, 1994, 1995, 1996, 2001]. Все эти работы убедительно показали, что большая часть капитальных строений Маджара навеки утрачена и при продолжении раскопок в лучшем случае мы можем надеяться найти незначительные остатки нижней части стен или их отпечатки. Тем более важно тщательно проанализировать рисунки маджарских построек, многие из которых сохранились в XVIII в. полностью, включая крышу, и описания этих зданий, оставленные очевидцами. Частично подобная работа уже была проделана. Так, Э.В. Ртвеладзе рассмотрел три типа маджарских мавзолеев, запечатленных на рисунке А.Ф. Бюшинга, подтвердив свои выводы данными С.Г. Гмелина, П.С. Палласа и Я. Потоцкого [1973]; еще один тип выявлен Л.Г. Нечаевой [1978]. Однако исследователи основывались на разборе отдельных источников, некоторые их заключения недостаточно убедительны. Представленная работа базируется на тщательном анализе всех известных письменных источников и изображений архитектурных памятников Маджара. Впервые они рассматриваются в комплексе. Вычленяются отдельные фрагменты рисунка панорамы Маджара 40-х гг. XVIII в., на котором изображено более 40 построек. Впервые приводится план расположения этих построек и сопоставляется с рисунком. Комплексный анализ имеющихся источников позволяет обозреть все многообразие мемориальных сооружений Маджара.

Письменные и графические источники

Впервые обратил внимание Российской академии наук на Маджар в 20-х гг. XVIII в. полковник И.-Г. Гербер, но он дал лишь самое общее описание городища: «В местности, где река Кума принимает в себя речку Бируму… виднеются развалины большого города с прекрасными каменными дворцами и сводами, по которым, равно как и по лежащим под руинами тесаным камням, украшенным чистой резной работою, можно заключить, что в древности это был значительный и славный город». В это время еще можно было видеть «подвалы со сводами и развалины больших дворцов» (цит. по: [Шестаков, 1884, с. 5–6]).

Выдающийся ученый и государственный деятель В.Н. Татищев в бытность астраханским губернатором не только описал Селитренное городище и другие золотоордынские памятники в Нижнем Поволжье [Егоров, Юхт, 1986], но и отправил небольшую экспедицию для изучения Маджара [Пальмов, 1925, с. 209–210; 1928, с. 334–338]. Для зарисовки развалин он выписал из Петербурга «от Академии наук ученика живописного» Михаила Некрасова, а также обратился к коменданту Кизлярской крепости с просьбой командировать «для снятия места и положения на карту из кондукторов (топографов) способного человека, да в конвой 30 или 40 человек». Экспедиция, в состав которой кроме М. Некрасова вошли чертежник Андрей Голохвостов и 20 казаков, состоялась в июле 1742 г. Отношения между кондуктором и художником не сложились, о чем последний довольно эмоционально написал в своем отчете В.Н. Татищеву: «Не доезжая до Маджара верст за 20, а от дороги с версту, видимы были за Кумою полаты, к которым я ево, кондуктора, звал, то оной с немалым в том нарекании не поехал и ждать меня не хотел, по которому я принужден был к тем полатам не заезжать. А как 31 числа в вечеру к Маджарам приехали, и 1 августа начали оное здание рисовать, тогда оной кондуктор, снявши то здание примером, стал меня спешить, чтобы ехать назад, но я ему говорил, что не можно в так короткое время то здание по моему искусству правильно снять, но оной кондуктор не только сам порядочно то здание на план с мерой положил, но с ругательством про оное говорил: “Что много смотреть сего?”. И по многом со мной споря, от меня взяв лучших казаков, поехал в полудни, а меня с осмью человеки худоконными на оном месте оставил. И хотя было не мало от воровских людей, как оставшие со мной казаки объявляли, опасно, однако ж я, не хотя так без исправления ехать, пробыл тут до самого вечера; что возможно, того здания каждую полату особо и пришпект сделал. При том же видны были яко бы погреба, – то за взятым оным кондуктором одной лопатки и топора и наступившим поздним вечером боле изыскивать на том месте был опасен, – поехал возвратно. И едучи назад к видимым полатам, стоящим за Кумою, для снятия один ехать опасался, ибо и так трех человек, живущих в камышах, при переправе нашей видели, и за тем принужден был, оста-вя оные, поехать и ево, кондуктора, догнать. На другой день в верстах 25 нагнал и поехал вместе, который во всю дорогу меня всячески ругал и хотел сечь плетьми. И как стала подо мною лошадь, то оной кондуктор, своевольно возымев команду, запретил казакам, чтобы мне лошади в перемену из-под казаков не давать, но у одного казака уже с великой просьбою, дав деньги, переменил» (цит. по: [Пальмов, 1928, с. 335–336]). Отчет А. Голохвостова более деловит и лаконичен: в нем сообщается о выполнении задания и составлении карты, на которой нанесены не только остатки каменных строений на берегу Кумы, но и их расположение относительно Кизлярской крепости и крепости св. Анны на Дону [Там же, с. 336]. В настоящее время рисунок М. Некрасова (рис. 1) и карта, составленная А. Голохвостовым (рис. 2), хранятся в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук (ОР БАН. Собр. карт. Оп. осн. № 760 и 868).

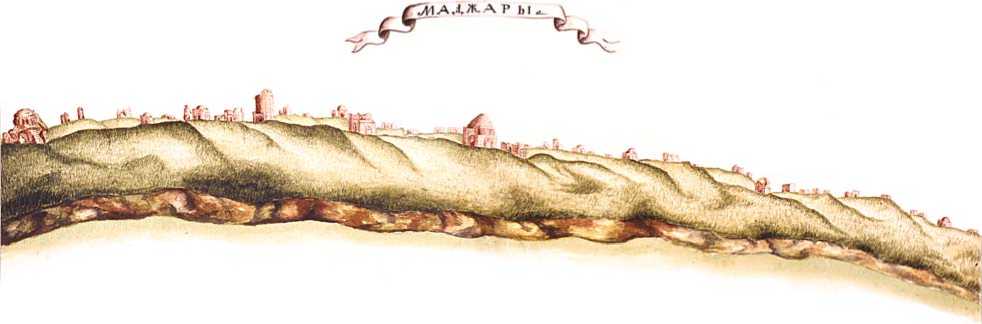

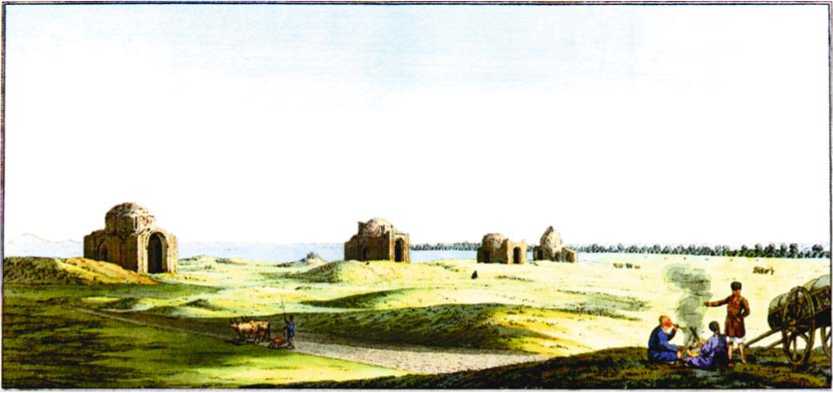

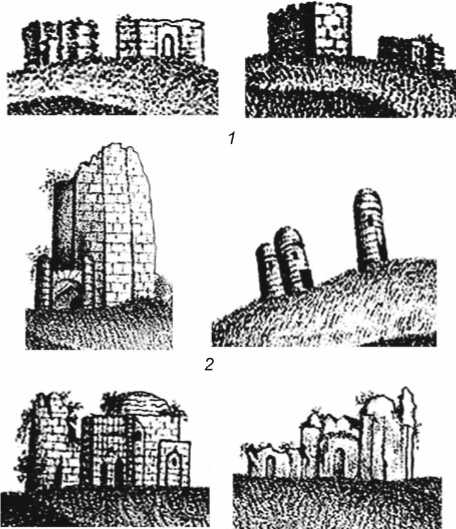

По рисунку М. Некрасова была сделана литография, которая опубликована К. Бэром [Bähr, 1839, Tab. 1] (рис. 3, 1 ). Это изображение приводило сь другими исследователями [Magazin…, 1771, S. 530; Волкова, 1972, с. 44–45; Аджимамедов, 1992, с. 143]. На нем изображен берег р. Кумы, на котором видны остатки ок. 45 мавзолеев из обожженного кирпича. На плане А. Голохвостова в соответствующем месте можно насчитать 48 построек, причем их расположение и планировка совпадают с рисунком. Тем не менее именно эти материалы практически не привлекались исследователями при рассмотрении архитектурных форм маджарских мавзолеев. Между тем строения на рисунке изображены достаточно подробно, с большим количеством деталей. Это позволяет проанализировать их архитектуру и выделить основные типы зданий.

Типология мавзолеев для большинства мусульманских стран достаточно хорошо разработана [Пу-гаченкова, 1958, c. 168–179, 185–186, 342–343; Пу-гаченкова, Ремпель, 1965, с. 226–227; Бретаницкий, 1966, c. 96–130, 166–201; Ettinghausen, Grabar, 1994, p. 216–222; Hillenbrand, 1994, p. 253–331]. Для Средней Азии наиболее стройная и подробная классификация создана Л.Ю. Маньковской [1979, 1980, 1983]. Впоследствии эта классификация с небольшими коррективами была принята С.Г. Хмельницким [1996, с. 153]. Признаками, на которых основаны все известные варианты типологии мемориальных строений, являются: количество помещений, форма здания, отсутствие или наличие порталов, их форма, а также форма покрытия. Используя их, мавзолеи Маджара можно разделить на четыре группы.

Рис. 1. Рисунок развалин старого города Маджара, находящегося при впадении р. Буйволы в Куму. Автор М. Некрасов, 1742 г. ОР БАН. Собр. карт. Оп. осн. № 760.

Рис. 2 . План остатков г. Маджара с ситуацией. Автор А. Голохвостов, 1742 г. ОР БАН. Собр. карт. Оп. осн. № 868.

2 34

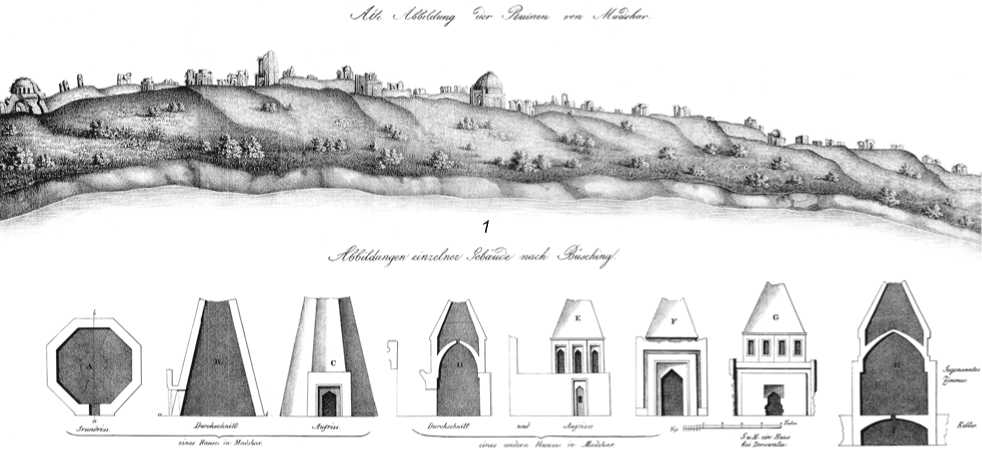

Рис. 3. Гравюра из альманаха А.Ф. Бюшинга 1771 г. (по: [Magazin…, 1771]).

1 – воспроизведение рисунка М. Некрасова; 2 – пирамидальный мавзолей в Маджаре; 3 – портальный мавзолей с шатровым покрытием в Маджаре; 4 – фасадный мавзолей с шатровым покрытием в местности Дерсовата.

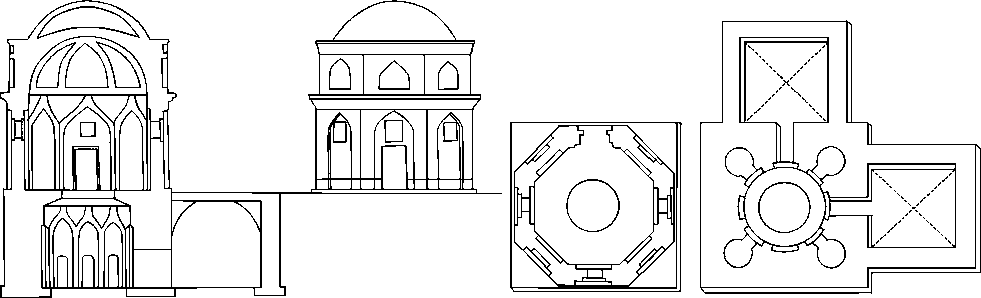

К первой группе (рис. 4) относятся здания кубического объема, который переходит в восьмигранный или двенадцатигранный барабан, увенчанный двойным куполом. В каждой грани барабана по одному окну стрельчатой формы. Окна как сквозные, так и глухие. Внутренний полусферический купол сохранился у многих построек. Снаружи у него было шатровое покрытие, которое можно наблюдать у одного мавзолея (рис. 4, 2 ). Все здания этого типа имеют с одной стороны высокий развитый портал, где находится вход, обрамленный стрельчатой аркой и двумя П-образными рамами, выложенными кирпичами и, вероятно, изразцами. По форме портала можно выделить два подтипа [Маньковская, 1983, c. 32]. У большинства мавзолеев (рис. 4, 1 – 4 , 6 ) портал вписан в общий призматический корпус здания. У одной постройки (рис. 4, 5 ) он сильно выдвинут вперед и сужен отно-

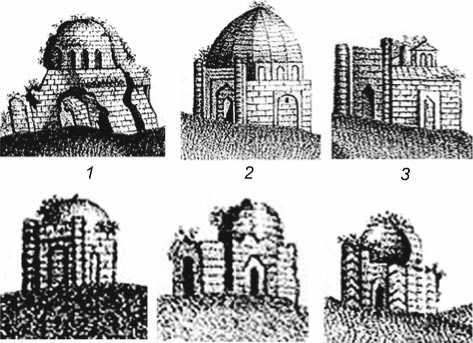

Рис. 4. Портальные мавзолеи Маджара.

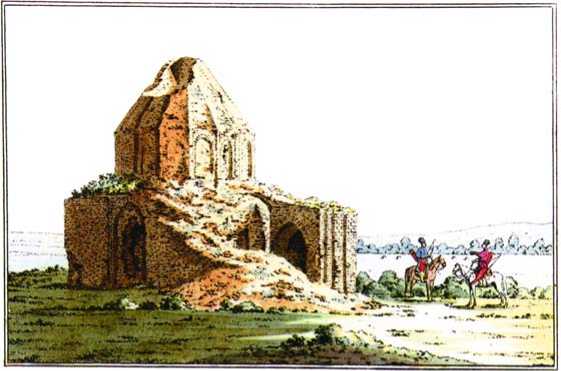

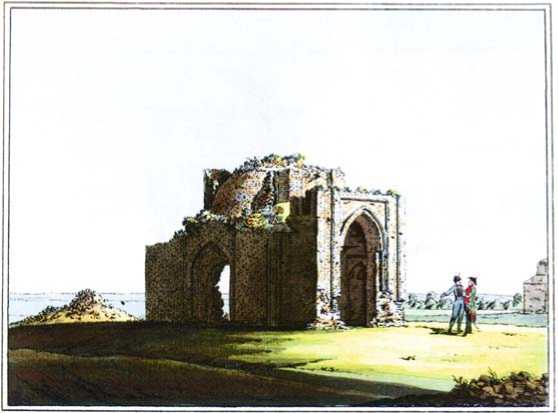

сительно общего объема. В боковых стенах большинства зданий также сделаны стрельчатые ниши, обведенные П-образными рамами. У одних построек (рис. 4, 2–4 ) в этих нишах имеются небольшие окошки, у других (рис. 4, 5, 6 ) – сквозные проемы. Такое же строение имели и мавзолеи, изображенные П.С. Палласом и Я. Потоцким. Паллас, посетивший Маджар дважды, в 1780 г. писал о шести башнях и 32 сохранившихся зданиях, а в 1793 г. он нашел только четыре неразрушенных мавзолея, которые и зарисовал (рис. 5–7), от остальных остались лишь основания, расположенные вдоль реки в три ряда [Pallas, 1799, S. 276–284]. Последний маджарский мавзолей был зарисован Я. Потоцким в 1798 г. [Potocki, 1829, p. 188].

Э.В. Ртвеладзе, изучавший мавзолеи Маджара по рисункам А.Ф. Бюшинга [Magazin..., 1771, S. 530] и описаниям С.Г. Гмелина, также выделяет тип портально-шатровых усыпальниц и даже приводит их примерные размеры. Это прямоугольные в плане здания (10×7 м) с одним квадратным в плане помещением (5×5 м) и сильно развитым порталом, лежащим на продолжении боковых стен. Портальная ниша перекрыта стрельчатой аркой и оформлена двумя П-образными рамами. На щековых стенах портала сделаны неглубокие ниши, также перекрытые стрельчатыми арками. Аналогичные ниши с дверями или окнами находились и по центрам трех стен здания как внутри, так и снаружи. Стены мавзолеев толщиной 1,1–1,2 м сложены из золотоордынского кирпича стандартного формата. Снаружи здания были украшены изразцовыми кирпичами бирюзового цвета, моза-

Рис. 5. Мавзолей в Маджаре на гравюре П.С. Палласа (по: [Pallas, 1799]).

Рис. 6. Мавзолей в Маджаре на гравюре П.С. Палласа (по: [Pallas, 1799]).

Рис. 7. Последние сохранившиеся мавзолеи Маджара (по: [Pallas, 1799]).

Рис. 8. Мавзолеи Маджара на рисунке М. Некрасова.

1 – фасадные; 2 – башенные; 3 – сложного плана.

иками из разноцветных (бирюзовые, синие, белые, зеленые, красные) поливных элементов различной формы, а также резной архитектурной керамикой с бирюзовой поливой. Внутри стены были оштукатурены [Ртвеладзе, 1973, c. 271–272].

Следующую группу составляют квадратные в плане постройки, не имеющие выступающего портала (рис. 8, 1). Его отсутствие может объясняться плохой сохранностью зданий, а возможно, это мавзолеи, которые Э.В. Ртвеладзе определил как центрические, хотя правильнее их было бы назвать фасадными, поскольку фасад у них выделен только с одной стороны [Маньковская, 1983, с. 32; Хмельницкий, 1996, с. 153], а центрические имеют четыре осевых входа и равнозначные фасады со всех сторон. Такой фасадный мавзолей из места под названием Дерсовата изображен на рисунке А.Ф. Бюшинга (см. рис. 3, 4). Он квадратный в плане, размерами примерно 7×7 м. На углах здания находятся трехчетвертные колонны. Портал отсутствует, но дверной проем, сделанный в одной из стен, оформлен стрельчатой аркой. Мавзолей имеет купольное перекрытие на высоком цилиндрическом барабане с восемью или двенадцатью прямоугольными окнами. Купол двойной, причем внутренний – полусферический, а внешний – шатрово-конический. Общая высота здания составляла ок. 14 м [Ртвеладзе, 1973, с. 273–274].

К третьей группе относятся башенные мавзолеи с выступающим порталом и без него (рис. 8, 2 ). На рисунке М. Некрасова и на плане А. Голохвостова хорошо видно, что эти постройки можно разделить на два подтипа – круглые и многогранные в плане. Восьмигранный башенный мавзолей без выступающего портала в селении Маслов Кут недалеко от Маджара изображен и П.С. Палласом [Pallas, 1799, S. 308, Tab. 12] (рис. 9). Башенные мавзолеи, наряду с портальными, подробно описаны С.Г. Гмелиным, который побывал в Маджаре в 1772 г.: «Фигура сохранившихся еще зданий – четырехугольная, восьмиугольная и круглая. Все от 4 до 9 сажен высоты, четырехугольныя и восьмиугольныя оканчиваются остроконечной пирамидою или кверху суживаются пирамидально. К этой пирамиде или куполу ведут потаенныя винтовыя лестницы, сделанныя в боковых стенах, которые узки и не шире 15 дюймов. Пирамиды или куполы освещаются отверстиями по сторонам наподобие окон. В крыше

Рис. 9. Башенный мавзолей в селении Маслов Кут (по: [Pallas, 1799]).

куполы со сводами. При каждом доме есть выстроенная из камней высокая и просторная галерея с двумя отверстиями – окнами, дверь из этой галереи ведет в главную нижнюю комнату. Вход в галерею низкий, выступом. И так каждое строение состоит только из одной главной нижней комнаты, галереи, купола или пирамиды. Главная комната освещается небольшими, довольно высоко расположенными узкими отверстиями наподобие окон с каждой стороны… Постройка круглых домов еще более отличается от теперешней европейской и азиатской архитектуры. Эти дома также от 4 до 9 сажен высоты, не велики, кверху со сводами и закруглены, так похожи на персидския и другия сторожевые башни, что их можно было бы считать такими башнями, если бы они не стояли на ровном месте, и если бы вместо бойниц у них не было просто отверстий, заменяющих окна… Посредине главной комнаты находится круглое отверстие, ведущее в подвал и имеющее от 3-х до 4-х футов в поперечнике, закрывается оно хорошо прилаженным камнем. Этот подвал – горизонтальный коридор, часто не длиннее комнаты, но нередко он идет под фундаментом по прямой линии как раз в черте двора, где есть и закрытый вход в него» (цит. по: [Шестаков, 1884, с. 8–9]). Подробно описывает С.Г. Гмелин и материалы, из которых построены мавзолеи: «Кирпичи такие же, какие еще делают астраханские татары… Для кладки стен употреблены в некоторых строениях известь и песок, но преимущественно глина; почти все комнаты изнутри оштукатурены известью, сглажены и выкрашены. Фундаменты большей частию из кирпича, немногие из плитняка, но все очень прочные. Балки сосновыя… Украшения зданий состоят из глазированных камней синяго, зеленаго, краснаго, кирпичнаго и жемчужнаго цвета, которые весьма красиво и искусно вделаны между кирпичами во внутренния и внешния стены нижней комнаты, пирамиды или купола и галереи в форме трех- или четырехугольников, ромбов, крестов, сердец и различных фантастических фигур. Совершенно то же мы видим и в строениях в Селитренном городке». С.Г. Гмелин считал все здания замками магнатов, а круглые башни магазинами, т.е. складами [Там же].

Большинство современных исследователей согласны в том, что четырехугольные и восьмиугольные постройки, описанные С.Г. Гмелиным, являются мавзолеями [Минаева, 1953, с. 150; Ртвеладзе, 1973, с. 271–273]. По поводу круглых в плане сооружений мнения расходятся. Э.В. Ртвеладзе считал их минаретами [1973, с. 273]. Л.Г. Нечаева определяет эти постройки как «ульевидные» мавзолеи [1978, с. 88], возникновение которых относит к домонгольскому времени и связывает с половцами. Свое мнение она основывает на сведениях Г. Рубрука, писавшего, что половцы «не только насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую», но и «строят также для богачей пирамиды, то есть остроконечные домики, и кое-где большие башни из кирпичей, кое-где каменные дома…» [1997, с. 101]. Доказательством мусульманизации половцев в домонгольское время Л.Г. Нечаева считает миниатюры Радзивилловской летописи, на которых половецкий стяг всегда имеет полумесяц. На этих же миниатюрах, по ее мнению, изображены мавзолеи в виде круглых в плане зданий, перекрытых куполами [Нечаева, 1978, с. 86].

С Л.Г. Нечаевой полемизирует Р.А. Даутова. По ее мнению, до XIII в. половцы, скорее всего, в массе своей были язычниками, а что касается построек, о которых пишет Л.Г. Нечаева, то Г. Рубрук видел их в 1253 г., и нигде нет указаний на их связь с мусульманством. Миниатюры же Радзивилловской летописи вообще выполнены в XV в. и могут отражать современные им реалии [Даутова, 1983, с. 32–33]. Рассматривает Р.А. Даутова и вопрос об «ульевидных» мавзолеях Маджара. Так как о круглых в плане мавзолеях нет археологических данных, считает исследовательница, то сооружения, изображенные на рисунке, являются своеобразными надгробными памятниками, «небольшими по площади и глухими внутри», т.е. имитациями больших мавзолеев. Аналогии этим сооружениям имеются в погребальных памятниках Средней Азии XVII–XX вв. [Там же].

Вопрос о мусульманизации половцев выходит за рамки данной работы, что же касается изображенных на рисунке мавзолеев, то с мнением Р.А. Даутовой трудно согласиться. Прежде всего следует отметить, что отсутствие археологических данных не является убедительным доводом. Городище Маджары исследовалось довольно мало, и на нем вообще не найдено остатков мавзолеев. Кстати говоря, надежды найти их, скорее всего, и нет, т.к. та территория, на которой, согласно плану А. Голохвостова, были маджарские мавзолеи, застроена городскими кварталами. В то же время башенные мавзолеи фасадного типа или с выступающим порталом хорошо известны. В плане они могут быть как многогранными, так и круглыми. Такие мавзолеи возникают в Иране [Hillenbrand, 1994, р. 282–287, 528– 529] и распространяются на сопредельные территории – в Среднюю Азию [Пугаченкова, 1958, с. 292–298; Хмельницкий, 1996, с. 227–234], Азербайджан [Уссей-нов, Бретаницкий, Саламзаде, 1963, с. 145; Бретаниц-кий, 1966, с. 110–115], Малую Азию [Stierlin, 1998, р. 50; Hillenbrand, 1994, р. 306–308, 541–542]. В этом контексте присутствие их на Северном Кавказе представляется абсолютно логичным.

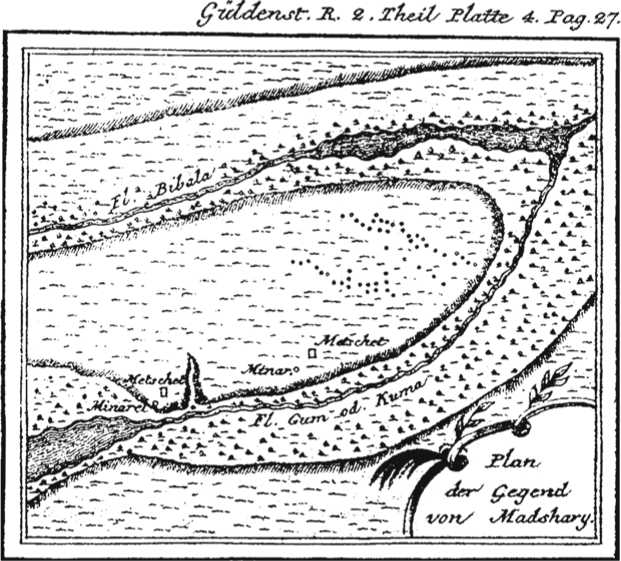

Совершенно непонятной кажется трактовка построек как «небольших по площади и глухих внутри» [Даутова, 1983, с. 36]. Если внимательно прочи- тать описания С.Г. Гмелина, то он, напротив, говорит о круглых в плане «башнях», аналогичных сторожевым, высотой 4–9 саженей (8,52–18,11 м), с внутренней комнатой. Считать эти здания минаретами тоже нет оснований, т.к. внутри минаретов должны находиться остатки винтовых лестниц, а не пустые помещения. В нижней части «башен» находились «погреба» со сводами и ведущими наружу коридорами. То есть по описанию они полностью соответствуют мавзолеям с подземными склепами. Кстати говоря, все башенные мавзолеи Азербайджана непременно имеют склепы. Наличие подземных погребальных камер в маджарских сооружениях зафиксировано на рисунках П.С. Палласа и А.Ф. Бюшинга. И наконец, довольно странным может показаться скопление большого количества минаретов на ограниченной площади, т.к. они обычно строятся при мечетях. И.А. Гюльденш-тедт, который побывал в Маджаре в июле 1773 г., также описывает примерно 50 зданий из обожженного кирпича у слияния Кумы и Буйволы, т.е. в том месте, где они изображены на плане А. Голохвостова. Он уверенно определяет эти здания как мемориальные памятники с подземными склепами. Мечеть с минаретом Гюльденштедт обнаружил в одной версте к западу от них, еще западнее находилась вторая мечеть с минаретом [Güldenstädt, 1791, S. 26–27]. Эту ситуацию он изобразил на плане (рис. 10).

Если вернуться к рисунку М. Некрасова, то на нем можно видеть еще одну группу построек (см. рис. 8, 3 ),

Рис. 10. План Маджара И.А. Гюльденштедта 1773 г. (по: [Güldenstädt, 1791]).

которым соответствуют планы в виде сложных многоугольных фигур. Это могут быть комплексы из нескольких пристроенных друг к другу однокамерных мавзолеев, например как в ансамбле Шахи-Зинда [Немцева, Шваб, 1979, с. 17–25]. Либо это многокамерные многофункциональные мавзолеи, которые Л.Ю. Мань-ковская разделяет на конгломераты, не имеющие четкой структуры, и мавзолеи-комплексы продольно-осевой или поперечно-осевой структуры [Маньковская, 1979, с. 97; 1983, с. 40–41]. В качестве примеров подобных сооружений можно при-ве сти комплексы Кусама Аббаса в Шахи-Зинда, Хусам-ата в Фудине, мазар Чашма-Аюб в Бухаре [Немцева, Шваб, 1979, с. 17–25; Маньков-ская, 1979; 1983, с. 40–41; Хмельницкий, 1996, с. 255–257].

Э.В. Ртвеладзе выделяет еще один тип маджарских мавзолеев – пирамидальной формы. К нему относятся восьмигранные в плане здания,

сужающиеся кверху. На одной из граней находился невысокий, слабо выдвинутый вперед портал. Вход был перекрыт стрельчатой аркой, которая выделена П-образной рамой. Э.В. Ртвеладзе приводит примерные размеры такого мавзолея. Внутреннее расстояние между стенами ок. 8 м, толщина стен 1 м, ширина портала 4 м, высота – 4,5 м. Общая высота мавзолея при этих размерах составляла более 12 м [Ртвелад-зе, 1973, с. 273]. На панораме Маджара такие здания не видны, однако довольно точный чертеж их приведен в публикации А.Ф. Бюшинга (см. рис. 3, 2 ). Кроме того, С.Г. Гмелин пишет о сужающихся пирамидально постройках в самом Маджаре и о трех зданиях треугольной формы в 10 верстах ниже по течению Кумы (см.: [Шестаков, 1884, с. 8, 11]). Пирамидальные мавзолеи представляют собой довольно редкий тип погребальных памятников, который достоверно не зафиксирован на золотоордынских городищах. Возможно, они действительно происходят от «остроконечных домиков», упоминаемых Г. Рубруком. Подобные надгробные сооружения в Центральном Казахстане впервые были описаны и зарисованы И.А. Кастанье [1910, рис. 50–53]. Их изучением занимался А.Х. Мар-гулан, который датировал их VIII–IX вв. и также считал памятниками кыпчаков (см.: [Мендикулов, 1950, с. 7]). Пирамидальные мавзолеи, распространенные в VIII–XI вв. в Центральном Казахстане, доживают в Арало-Каспийском регионе до современности [Ажи-гали, 2002, с. 222–223, 226–231]. В Нижнем Поволжье, на урочище Кривая Лука, также были исследованы два восьмигранных в плане мавзолея, сложенные из сырцового кирпича, которые, вероятнее всего, имели пирамидальную форму [Дворниченко, Зиливинская, 2005; Зиливинская, 2009].

Заключение

Анализ графических и письменных материалов позволяет выделить среди мавзолеев Маджара здания пяти типов.

-

1. Фасадные мавзолеи, квадратные в плане постройки без явно выраженного портала, но с выделенной стороной, где находится вход. Они широко распространены в Средней Азии. К этому типу относятся мавзолей дочери Исхак-ата в Фудине под Карши (XI в.), Мир Сеид Бахром в Кермине [Маньков-ская, 1979, с. 97, 102], Ярты-гумбез возле городища Серахс (XIII в.), Худай-Назар-овлия возле Байрам Али (X–XII вв.) [Пугаченкова, 1958, с. 286, 310–313], Халифа Ерехен в Миздархане (IX–X вв.), мавзолей Фахраддина Рази в Куня Ургенче, Средний мавзолей в Узгенте [Якубовский, 1930, с. 45; Засыпкин, 1948, с. 45]. Почти все эти здания перекрыты одинарными куполами, только мавзолей Фахраддина Рази имеет

-

2. Портальные мавзолеи, к которым относятся здания с явно выделившимся объемом входного портала. Они могут иметь один вход, выделенный порталом, или же несколько входных проемов, один из которых сделан в сильно развитом портале. Наличие нескольких входных проемов является пережитком центрической формы мавзолеев, уже не существовавшей в золотоордынский период [Хмельницкий, 1996, с. 123]. Портальные мавзолеи можно разделить на два подтипа: с выступающим вперед порталом и порталом, вписанным в объем здания, опирающимся на массивные пилоны (пештак).

-

3. Башенные мавзолеи, которые делятся на два подтипа: круглые и многоугольные в плане. Первые широко распространены в Азербайджане [Уссейнов, Бре-таницкий, Саламзаде, 1963, с. 145; Бретаницкий, 1966, c. 110–115, 180–185] и Малой Азии [Stierlin, 1998, p. 50; Hillenbrand, 1994, p. 306–308, 541–542]. Обычно у них шатровый купол и нет выступающего портала. Шатровое покрытие имели, скорее всего, и все башенные мавзолеи Маджара, как круглые, так и многоугольные. В Азербайджане, где башенная форма мавзолеев является главенствующей, известно множество примеров таких многогранных в плане сооружений с шатровыми куполами. Это мавзолей Юсуфа Ибн-Ку-сейира в Нахичевани, Момине-хатун (XII в.), мавзолей в с. Ханега, Гюлистан в с. Джуга (XII–XIII вв.), мавзолей в с. Дермичлер (XIV в.), Хачин-Дорбатлы (XIV в.), Мир Али (XIV в.) и др. [Уссейнов, Брета-ницкий, Саламзаде, 1963, с. 80–104, 127–162; Брета-ницкий, 1966, c. 96–199]. Исключительно шатровое покрытие имеют башенные мавзолеи Малой Азии, по-

лучившие там широчайшее распространение в сельджукское время. В качестве примера можно привести Денер Кюмбет в Кайзери (XIII в.), мавзолей Карама-ноглу Алаеддин-бея в Карамане (XIII в.), Худавент-хатун-тюрбе в Нигде (XIV в.) и др. [Stierlin, 1998, p. 50–53; Hillenbrand, 1994, p. 306–311, 540–542]). Известны мавзолеи такого вида и в Иране [Hillenbrand, 1994, p. 283–286, 527–529]. Иранская башня Гумбеде Кабус, построенная в 1006 г., считается прародительницей всех башенных мавзолеев.

-

4. Пирамидальные мавзолеи, многоугольные в плане. Они представляют собой довольно редкий, архаичный тип надгробных сооружений, которые были распространены в Фергане, Семиречье, Центральном, Юго-Западном, Западном Казахстане и датируются в широком временном диапазоне – от раннего средневековья до начала XX в. [Пугаченкова, 1949, c. 61–67]. Большая часть этих построек сложена из сырца и пахсы, но есть и каменные. Наиболее известны мавзолеи Денгек и Козу-Корпеч в Семиречье, построенные из плитняка на глиняном растворе. Первый достигает 8 м высоты, второй – 12 м. Г.А. Пуга-ченкова высказала предположение, что пирамидальные мавзолеи возникли у кочевых и полукочевых тюрок (сельджуков), и их форма восходит к курганам и древним курганообразным надмогильным сооружениям [Там же, c. 57–77]. Одним из видов таких сооружений могли быть известные по описаниям Г. Рубрука пирамидки на курганах половцев [1997, c. 101]. А.Х. Маргулан, описавший пирамидальные надгробные сооружения Центрального Казахстана, датировал их VIII–IX вв. и считал памятниками кыпчаков (см.: [Мендикулов, 1950, c. 7]). По мнению Г.А. Пугаченковой, дальнейшее развитие пирамидальных построек и соединение их с типом среднеазиатского кирпичного минарета привело к формированию архитектурного образа башнеобразного мавзолея с шатровым перекрытием [1949, c. 69–74]. Подобные надгробные сооружения встречаются в Казахстане и на современных кладбищах.

-

5. Многокамерные мавзолеи. Они представляют собой конгломераты, не имеющие четкой cтруктуры и состоящие из нескольких пристроенных друг к другу зданий. Мемориальные постройки этого типа встречаются в разных частях мусульманского мира на крупных некрополях.

шатровое покрытие. Фасадные мавзолеи квадратного плана встречаются и в Азербайджане, но для него такая форма не характерна.

Мемориальные постройки с выступающим порталом также характерны для зодчества Средней Азии. Такую планировку имеют мавзолеи Исхак-ата в Фуди-не (X в.) [Маньковская, 1979, c. 97–102], Астана-баба, Серахс-баба, Абу-Саида, Парау-ата, Чугундор-баба (все XI–XII вв.), мавзолей № 3 в урочище Гек-гумбез (XIV в.) [Пугаченкова, 1958, c. 275–276, 278–286, 299– 303, 375], мавзолей Рухабад в Самарканде (XIV в.).

Портал в виде пештака является своеобразной «визитной карточкой» архитектуры Среднего Востока. Типичен он и для мемориальных построек Средней Азии. В качестве примера можно привести мавзолей Араб-ата в селении Тим (X в.), южный и северный мавзолеи Узгента (XII в.) [Засыпкин, 1948, c. 78], ма-зар Зенги-баба (XIII–XIV вв.), мавзолеи № 1 и 2 в урочище Гек-гумбез (XIII–XIV вв.) [Пугаченкова, 1958, c. 371–375]. К этому же типу относятся все основные мавзолеи некрополя Шахи-Зинда [Немцева, Шваб, 1979]. В Закавказье и Малой Азии постройки с пешта-ками не встречаются.

Таким образом, на основе исследования мад-жарских мавзолеев различных типов можно сделать некоторые выводы о сложении мемориального зодчества на Северном Кавказе в золотоордынский период. Здесь отчетливо прослеживаются закавказское, кыпчакское и среднеазиатское влияние, при явном преобладании последнего. Разнообразие архитектурных форм золотоордынских мавзолеев можно объяснить тем, что Северный Кавказ во все времена являлся кон- тактной зоной, своеобразным коридором, соединявшим Восток и Запад. Здесь пересекались и взаимодействовали носители различных культур и традиций, в т.ч. и строительных.