Меч скифского времени - новая находка с территории лесостепного Алтая

Автор: Фролов Я.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2008 г. в окрестностях с. Ключи Тюменцевскогор-на Алтайского края был найден длинный железный меч скифского времени. Он имеет почковидное перекрестие и навершие рукояти, выполненные в скульптурной манере в виде двух голов грифонов. Навершие украшено золотом, а рукоять имеет оплетку из золотой проволоки. Архаично оформленные перекрестие и рукоять, сочетающиеся с навершием в виде голов грифонов, позволяют датировать находку из с. Ключи не позднее VI - начала V в. до н.э. Наличие изображения голов грифонов, выполненного в реалистичной манере, может свидетельствовать о том, что подобные мечи в восточной части скифского мира появились, вероятно, несколько раньше, чем в западной, где с V-IV вв. до н.э. распространялись уже подражания таким изделиям, имеющие стилизованные когтевидные навершия. С территории лесостепного Алтая происходит большая серия клинкового оружия скифского времени, представленная случайными находками. Клинки многих из этих мечей и кинжалов сломаны или согнуты в древности, что, вероятно, связано с проявлением традиций использования данного вида вооружения в ритуальных целях и существованием культовых мест. В южной части Обь-Иртышского междуречья известны еще три длинных железных меча, относящиеся к началу скифского времени. Довольно большая, по сравнению с другими регионами, серия предметов клинкового оружия данного типа показывает, что этот район входит в зону раннего распространения подобных престижных изделий, являясь самой восточной ее частью.

Меч, скифское время, навершие, перекрестие, грифон

Короткий адрес: https://sciup.org/145145772

IDR: 145145772 | УДК: 903.227 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.056-062

Текст научной статьи Меч скифского времени - новая находка с территории лесостепного Алтая

Летом 2008 г. в окрестностях с. Ключи Тюменцев-ского р-на Алтайского края местный житель нашел длинный железный меч начала скифского времени, пополнивший коллекцию подобных изделий из Обь-Иртышского междуречья (рис. 1). Это самая восточная часть территории, где обнаружены мечи данного типа. Нахождение еще одного экземпляра позволяет вновь поднять ряд вопросов, связанных с распространением и датировкой подобных изделий.

В ходе осмотра места обнаружения предмета летом 2009 г. выяснилось, что меч был найден на распахиваемом поле в 2 км к северо-востоку от с. Ключи на границе Тюменцевского и Каменского р-нов Алтайского края. Находчик не смог указать, где именно на пашне обнаружил меч, и очертил примерную зону размерами 100 × 200 м. Этот участок находится у подошвы северного склона гривы – водораздела между р. Медведка и широкой ложбиной древнего стока с котловинами соленых и пресных озер. В 200 м к северу проходит автотрасса с. Тюменцево – г. Камень-на-Оби, а вдоль нее располагается Кулундинский оросительный канал. Возможно, в конце XX в. на поле, где был найден меч, использовались оросительные системы, для функционирования которых поверхность часто выравнивалась с помощью бульдозера. В 12 км к юго-западу в сходных ландшафтных условиях располагаются курганные группы Грязново-1–4, где были раскопаны курганы раннего железного века и Средневековья [Могильников и др., 1980]. Поэтому не исключена вероятность того, что на участке обнаружения меча имелись курганные насыпи, не сохранившиеся к настоящему времени.

Место нахождения меча представляет собой ровную площадку с незначительным уклоном в северном направлении. С запада и востока от нее располагаются два сухих русла водотоков, в 500 м к северу соединяющихся с оз. Горьким. Поэтому привязать находку к какому-то конкретному археологическому контексту не представляется возможным.

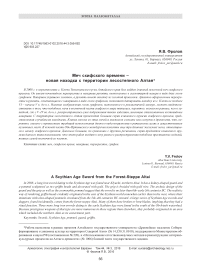

Найденный в с. Ключи меч изготовлен из железа. Рукоять украшена оплеткой из золотой проволоки и накладками из золотой фольги. Меч имеет длинный двулезвийный клинок, сужающийся к острию, конец обломан. Длина сохранившейся части изделия 86 см. У перекрестия ширина клинка составляет 6,4 см, у обломанной части – 5,3 см. Лезвие имеет уплощенное ромбовидное сечение. Его максимальная толщина 0,6 мм (рис. 1, 1, 2 ).

Меч был обнаружен с согнутым клинком. Его выпрямил уже находчик предмета. Характерных царапин и сколов, обычно встречающихся у вещей, найденных на пашне, на мече нет. Окислы на месте слома позволяют предположить, что эта часть лезвия была отломлена еще в древности. Из-за повреждений на месте сгиба клинка видны полосы расслоившегося паке-

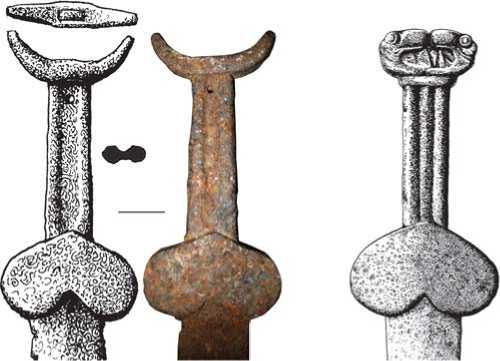

Рис. 1. Мечи с почковидными и сердцевидным перекрестиями с территории Алтайского края.

1, 2 – с. Ключи, Тюменцевский р-н; 3 – с. Новообинка, Петропавловский р-н; 4 – с. Горьковское, Шипуновский р-н. 1–3 – железо, золото; 4 – железо.

та пластин (рис. 2, 1 ). Судя по ним, лезвие было изготовлено как минимум из трех пластин, по-видимому недостаточно качественно сваренных.

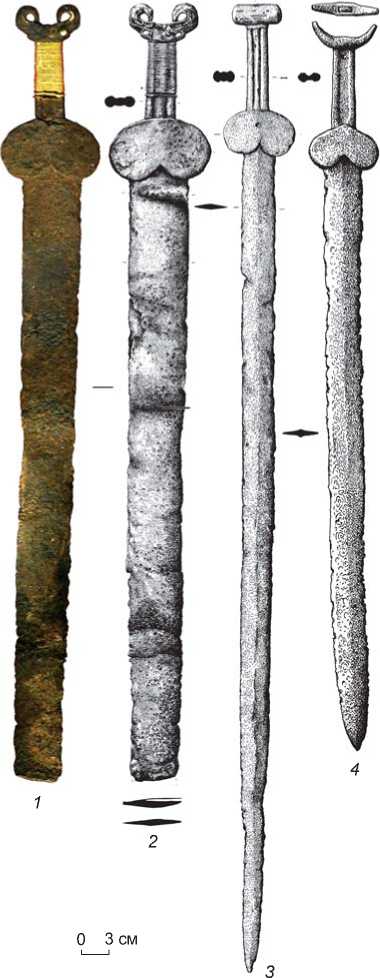

Меч имеет широкое почковидное перекрестие (рис. 3). Оно изготовлено отдельно из двух пластин. Одна из них плоская, а другая имеет сложное сегментовидное сечение. В средней части выпуклой стороны сделан паз для крепления перекрестия к рукояти. После установки перекрестия и соединения пластин

Рис. 2. Повреждения на лезвиях мечей (расслоившиеся пакеты пластин) из окрестностей сел Ключи ( 1 ) и Новообинка ( 2 ).

Рис. 3. Рукоять меча из окрестностей с. Ключи. Железо, золото.

с помощью кузнечной сварки между краем паза и рукоятью образовался зазор (рис. 4, 1 ).

Рукоять меча трехчастная. Обмотана золотой проволокой уголкового сечения с ребром на внешней поверхности (см. рис. 3). Оплетка сохранилась частично. Небольшая часть проволоки была снята находчиком предмета. Навершие рукояти выполнено в скульптурной манере в виде двух голов грифонов, обращенных в противоположные стороны. Обозначены загнутый в кольцо клюв с выделенной восковицей, крупный круглый глаз и за ним «ухо» – традиционная деталь изображений фантастических хищных птиц в скифо-сибирском искусстве. Глаза, «уши» и клювы грифонов плакетированы накладками из золотой фольги (см. рис. 3). Отдельные детали золотого оформления навершия утрачены, некоторые покрыты окислами железа. Навершие изготовлено отдельно от рукояти и насажено на ее стержневидный выступ подчетырехугольного сечения.

Несмотря на то что длинные мечи с почковидным или сердцевидным перекрестием встречаются довольно редко, в южной части Обь-Иртышского междуречья обнаружены еще три подобных изделия: в окрестностях сел Новообинка Петропавловского р-на Алтайского края [Иванов, Медникова, 1982; Могильников, 1997, с. 39–40, рис. 33, 5 ], Горьковское Шипуновского р-на Алтайского края [Кирюшин, Иванов, Бородаев, 1995, рис. 1, 1 , с. 99–100; Могильников, 1997, с. 45, рис. 39, 1 ] и Зевакино Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан (случайные находки) [Могильников, 1997, с. 41] (см. рис. 1, 2, 3 ; 5). По оформлению перекрестий и рукоятей, а также технологии изготовления клинков и крепления деталей к рукояти они сходны с мечом из с. Ключи. Осо-

Рис. 4. Кузнечные швы в местах крепления пластин перекрестия к рукояти мечей из окрестностей сел Ключи ( 1, 2 ) и Новообинка ( 3 ).

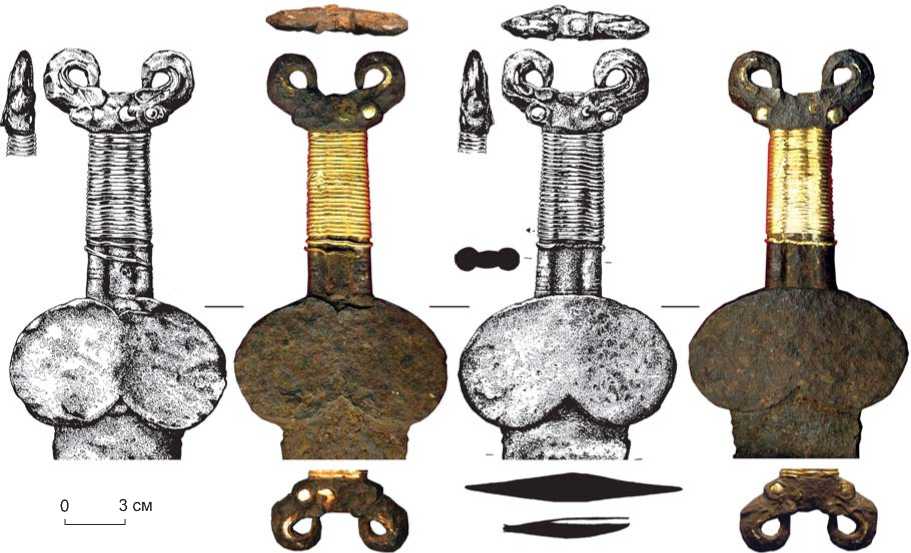

бенно хорошо это видно на примере экземпляра из с. Новообинка. Его лезвие также изготовлено из пакета нескольких пластин, о чем свидетельствует расслоившийся клинок (см. рис. 2, 2 ). Перекрестие сделано из двух пластин, одна из которых имеет фигурный вырез на внутренней поверхности, как и у меча из с. Ключи (см. рис. 4, 3 ). Если в целом оформление перекрестий и рукоятей рассматриваемых изделий сходно, то на-вершия демонстрируют разнообразие форм: у меча из с. Новообинка – брусковидное, из с. Горьковское – серповидное, из с. Зевакино – фигурное, с изображением сопоставленных голов животных с оскаленной пастью, по абрису близкое к брусковидному (см. рис. 5).

Обращает на себя внимание сочетание довольно архаичных деталей в оформлении рукоятей мечей из Обь-Иртышья, таких как почковидное или сердцевидное перекрестие, трехчастная рукоять, наличие петель или отверстий для темляка (см. рис. 5, 1, 2 ). Время их бытования не выходит за рамки VII – начала V в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 12, 16; Черненко, 1980, с. 12–13; Денисов, Мышкин, 2008, с. 67, 68; Скрипкин, 2007, с. 44–45]. В других регионах длинные мечи с почковидным или сердцевидным перекрестием и трехчастной рукоятью относительно редки, хотя география их распространения довольно широка: два найдены в захоронениях саков Приаралья на могильнике Тагис-кен [Итина, Яблонский, 1997, рис. 44, 5 ; 55, 9 ], несколько известно в Приуралье и Поволжье [Смирнов, 1961, с. 23; Гор-

0 3 cм

0 3 cм 2 3

Рис. 5. Рукояти железных мечей.

1 – с. Новообинка, Петропавловский р-н, Алтайский край; 2 – с. Горьковское, Шипуновский р-н, Алтайский край; 3 – с. Зевакино, Восточно-Казахстанская обл., Республика Казахстан (прорисовка по фотографии).

бунов, Исмагилов, 1976, с. 235–236, рис. 1, 2; Скрипкин, 2007, с. 44–45, рис. 1, 7 ; 2, 12 ; Денисов, Мышкин, 2008, рис. 2, 2 ], два – в лесостепной части Скифии (с. Гришинцы и г. Чугуев) [Ильинская, 1968, с. 88–89; табл. I, 1; Ginters, 1928, Taf. 19, f; S. 42; Смирнов, 1961, c. 23], еще два – в Закавказье (Кармир-Блур) и Центральной Анатолии (Имирлер) [Ünal, 1982, Abb. 1, 1 ; Тереножкин, 1975, с. 28, рис. 20; Иванчик, 2001, с. 42, 59, 60, рис. 19, 1 ]. Длинные мечи, обнаруженные в хорошо датированных комплексах, относятся к VII в. до н.э. (Имирлер, Кармир-Блур) [Ünal, 1982, S. 81; Тереножкин, 1975, с. 28; Иванчик, 2001, с. 42, 59, 60], VII–VI вв. до н.э. (Тагискен, кург. 58) и VI – началу V в. до н.э. (Тагискен, кург. 53) [Итина, Яблонский, 1997, с. 67–69].

Довольно большая, по сравнению с другими регионами, серия из четырех длинных мечей, относящихся к началу скифского времени, из южной части Обь-Иртышского междуречья показывает, что этот район входит в зону распространения подобных изделий, являясь ее восточной периферией, где они бытовали довольно широко. Здесь, в отличие от западных территорий евразийских степей, эти мечи имеют архаичный облик.

Следует отметить, что юг Обь-Иртышского междуречья входит в зону, откуда происходит большая серия клинкового оружия скифского времени, представленная случайными находками [Иванов, 1987, с. 15–17; Могильников, 1997, с. 36]. Исследователи связывают их с проявлением традиций использования мечей и кинжалов в ритуальных целях и существованием культовых мест [Бородовский, Ларичев, 2001, с. 226; Плетнева, Мец, 1999, с. 145; Васильев, Обыденнов, 1994, с. 98]. Возможно, об этом свидетельствуют и повреждения на данных предметах. Так, лезвия у всех длинных мечей скифского времени, обнаруженных в лесостепном Алтае (Ключи, Но-вообинка, Горьковское), были согнуты в древности, что может говорить об использовании их в каких-то ритуальных действиях.

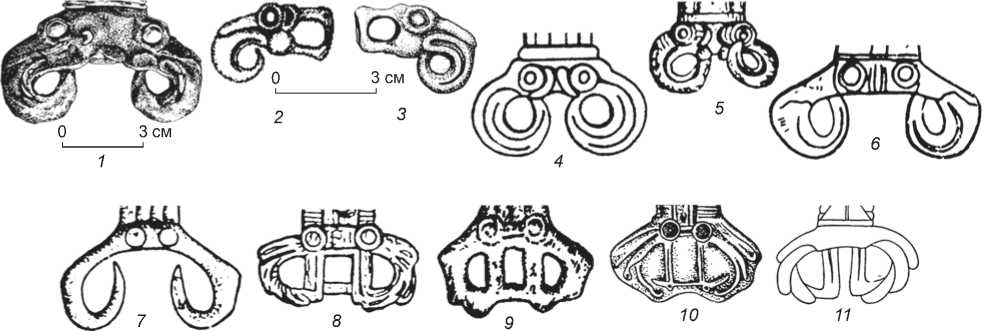

Зооморфное навершие меча, найденного в с. Ключи, имеет широкий круг аналогий. Наиболее близким является навершие железного кинжала из Барнаульского окр., оформленное в виде двух противопоставленных голов грифонов [Могильников, 1997, рис. 36, 2 , с. 42]. Самый восточный аналог – навершие бронзового кинжала, обнаруженного в Северном Китае в погребении могильника Бэйсиньбао в пров. Хэбэй (рис. 6, 4 ). Присутствие в этом погребении клевца «гэ» позволило датировать кинжал V – началом IV в. до н.э. [Чжун Сук-Бэ, 1998, с. 25, рис. 1, 5 ].

В регионах западнее Южной Сибири чаще встречаются навершия со стилизованными изображениями голов грифонов, получившие название «когтевидные» [Исмагилов, Скарбовенко, 1977, с. 90; Денисов,

Мышкин, 2008, с. 65]. Наиболее близкими по форме и оформлению голов грифонов, где еще до конца не утрачен первоначальный образ, являются на-вершия мечей и кинжалов из Башкирии [Васильев, Обыденнов, 1994, с. 96, рис. 1, 3 ] и имения Соловка Оренбургской обл. [Смирнов, 1961, с. 39–40, рис. 4, 1 ] (рис. 6, 5 ). Многие исследователи предполагают, что навершия с реалистичными изображениями голов грифонов – это сибирская традиция [Там же, с. 20; Васильев, 2001, с. 41]. В целом мечи и кинжалы с когтевидным навершием были достаточно широко распространены в западной части скифского мира и большинством исследователей датируются V–IV вв. до н.э. [Исмагилов, Скарбовенко, 1977, с. 90; Максимов, Полесских, 1971, с. 241–242; Смирнов, 1961, с. 21; Васильев, Обыденнов, 1994, с. 96; Милюкова, 1964, с. 55–56, табл. 20, 8–11 ; Ильинская, 1968, с. 90, табл. VII, 18; XV, 1]. Следует отметить, что в Сибири они практически не известны. Здесь можно отметить обнаруженный в Якутии длинный железный меч с бронзовой рукоятью, который является самой северо-восточной находкой подобного рода. Само появление его в столь отдаленном от ареала распространения культур скифского круга регионе вызывает много вопросов [Окладников, 1955, с. 190–191, рис. 64, 2 ].

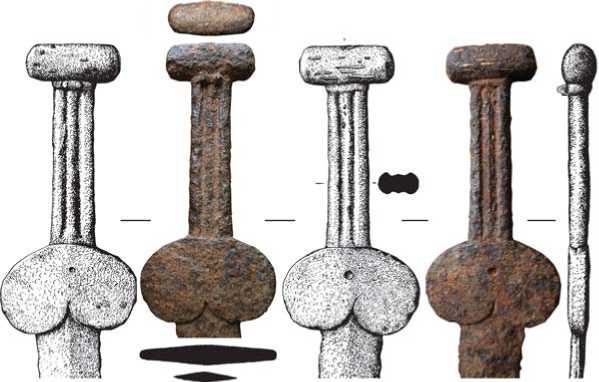

Когтевидные навершия мечей интерпретировались как стилизованные изображения голов грифонов еще А.А. Бобринским, А.А. Миллером, В.А. Граковым, В.А. Ильинской [Мерперт, 1948, с. 76; Ильинская, 1968, с. 90]. Именно как «когтевидные» подобный тип наверший предложил рассматривать Н.Я. Мерперт [1948, с. 77–78]. И эта интерпретация изображений является в настоящее время наиболее распространенной среди исследователей [Денисов, Мышкин, 2008, с. 65]. Основными аргументами Н.Я. Мерпер-та при ее обосновании было указание на продольное членение «антенн», которое напоминает структуру когтя, а также на отсутствие более «реалистичных» прототипов стилизованных изображений, где бы хорошо читалась голова грифона [1948, с. 75–76]. Оформление навершия меча из с. Ключи снимает эти аргументы в пользу интерпретации подобных стилизованных изображений именно как «когтевидных», а не «грифоноголовых».

По-видимому, наличие «классического» изображения головы ушастого грифона говорит о несколько более раннем происхождении рассматриваемого меча, по сравнению с образцами, на которых представлены стилизованные варианты. По сути, это изображение – прототип последующих подражаний, преобразовавшихся позднее в «антенновидные», «когтевидные» и «когтевидные» с перекладиной навершия. На то, что когтевидные навершия являются, вероятно, стилизацией, производной от «грифоноголового», указывает обозначение на них глаза и петли

Рис. 6. Навершия мечей и детали конской упряжи скифского времени с изображениями голов грифона, а также их стилизованные варианты.

1 – с. Ключи, Алтайский край; 2 – Кырык-Оба II, Южное Приуралье (по: [Гуцалов, 2007, рис. 12, III, 8 ]); 3 – Обские Плесы II, Алтайский край (по: [Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 16, 9 ]); 4 – Бэйсиньбао, пров. Хэбэй (по: [Чжун Сук-Бэ, 1998, рис. 1, 5 ]); 5 – Соловка, Оренбургская обл. (по: [Смирнов, 1961, рис. 4, 1 ]); 6 – Грищинцы, Черкасская обл. (по: [Милюкова, 1964, табл. 20, 10 ]); 7 – Екатеринославская губ. (по: [Там же]); 8 – Новая Богдановка, Оренбургская обл. (по: [Денисов, Мышкин, 2008, рис. 4, 6 ]); 9 – Стайкин Верх, Посулье (по: [Ильинская, 1968, табл. VII, 18]); 10 – Аксютинцы, Сумская обл. (по: [Там же, табл. XV, 1]);

11 – р. Лена, Киренск, Якутия (по: [Окладников, 1955, рис. 64, 2 ]).

клюва-когтя. Причем складки (продольное членение) на «антенне»-клюве имитируют, скорее всего, восковицу, представленную на «классических» изображениях клювов хищных птиц и грифонов (рис. 6). Следует подчеркнуть, что все аналоги изображения на навершии меча из с. Ключи имеют уже следы стилизации: отсутствует «ухо», восковица выделена выемкой. Узнаваемыми остаются только глаз и клюв (рис. 6, 4–6 ).

На навершии меча из с. Ключи проработаны все детали, типичные для иконографии головы ушастого грифона, – крупный круглый глаз, скобки за ним, «уши» в виде дуги, и загнутый в кольцо клюв с акцентированной восковицей (рис. 6, 1 ). Это изображение имеет большое число аналогий среди предметов, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле, с памятников Южной Сибири [Членова, 1967, табл. 26; Шульга, 2002, с. 186–189]. Например, довольно близка иконография голов грифонов на бронзовых распределителях ремней из могильников Обские Плесы II (Барнаульское Приобье) и Кырык-Оба II (Южное Приуралье) (рис. 6, 2, 3 ), а также на бабочковидных бляхах из могильника Фирсово XIV [Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 16, 3 , 9 ; Гуцалов, 2007, рис. 12, 8 ; Фролов, 2008, рис. 133, 3 ; 186, 1 , 5 ].

Архаичное оформление перекрестия и рукояти, сочетающееся с навершием в виде голов грифонов, позволяет датировать меч из с. Ключи не позднее VI – начала V в. до н.э. Наличие изображения грифонов, выполненного в реалистичной манере, может свидетельствовать о том, что подобные мечи в восточной части скифского мира появились, вероятно, несколько раньше, чем в западных районах, где с V–IV вв. до н.э. распространялись уже подражания этим изделиям, имеющие стилизованные навершия.

Список литературы Меч скифского времени - новая находка с территории лесостепного Алтая

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Июсский кинжал и вопросы интерпретации кладов второй половины I тыс. до н.э. на юге Западной Сибири//Пространство культуры в археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. -С. 224-227.

- Васильев В.Н. Вооружение и военное дело кочевников Южного Урала в VI-II вв. до нашей эры. -Уфа: Гилем, 2001. -153 с.

- Васильев В.Н., Обыденнов М.Ф. Кинжалы предсавроматского и савроматского времени из Башкирии//Вооружение и военное дело древних племен Южного Урала. -Уфа: Конкорд-Инвест, 1994. -С. 95-99.

- Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л. Грунтовый могильник староалейской культуры Обские Плесы 2//Погребальный обряд древних племен Алтая. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. -С. 88-114.

- Горбунов B.C., Исмагилов Р.Б. Новые находки мечей и кинжалов савромато-сарматского времени из Башкирии//СА. -1976. -№ 3. -С. 229-247.