Меч типа гэнсуй-то с японским клинком когарасу-дзукури XVII века

Автор: Пронин Алексей Олегович, Москвитин Игорь Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен богато украшенный меч типа гэнсуй-то, клинок которого изготовлен кузнецом Иноэ Макаи в XVII в. В настоящее время меч находится в частном собрании (Москва, РФ). Богато украшенные детали оправы демонстрируют традиционный стиль оформления оправ мечей кэнукигата-тати, с использованием дерева, бронзы, меди, позолоты, серебрения и традиционного сплава рогин. Подробно рассмотрены особенности конструкции меча, что является новой информацией, не известной ранее в русской и англоязычной исследовательской литературе. Рельеф деталей оправы, а также гравировка на торцевых накладках оправы, демонстрируют практически полное сходство с оформлением мечей гэнсуй-то. В отличие от последних, представленный в статье меч имеет ряд особенностей, позволяющих связать его с представителями военной элиты сателлита Японии государства Маньчжоу-Го. Авторы статьи подробно рассматривают известные примеры мечей гэнсуй-то из собраний Японии и Великобритании и историю учреждения этого типа мечей, в настоящее время относящихся к редчайшим образцам «военного» холодного оружия Японии 1868-1945 гг.

Япония, маньчжоу-го, меч гэнсуй-то, конструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14737570

IDR: 14737570 | УДК: 903.22;

Текст научной статьи Меч типа гэнсуй-то с японским клинком когарасу-дзукури XVII века

В конце XIX – первой половине ХХ в. в Восточной Азии выделяется уникальное явление, связанное с сохранением и бытованием средневековых воинских традиций и комплекса холодного оружия. Оно относится к Японии и заключается в адаптации и внедрении в современную систему строительства вооруженных сил национальных традиций формирования комплекса длинноклинкового холодного оружия.

Предметы традиционного и «военного» холодного оружия, изготовленные в Японии в XVII–XX вв., являются объектами коллекционирования уже не одно десятилетие. Они содержатся как в собраниях крупнейших музеев мира, так и в многочисленных частных коллекциях, являются объектом купли-продажи на антикварных аукционах, причем стоимость некоторых предметов достигает значительных размеров. В разных странах мира существуют сообщества коллекционеров и исследователей как традиционного японского оружия, так и «военного» холодного оружия, изготовленного в период с 1868 по 1945 г. Вобравшие в себя одновременно и западные технологические приемы, и японские традиции изготовления и оформления, военные мечи гун-то, как и весь комплекс «военного» холодного оружия Японии этого периода, представляют собой исторический, культурный и технологический феномен.

В силу значительной роли Японии в формировании оружейных комплексов Восточной Азии, в том числе и в новейшее время (1868–1945 гг.) 1, изучение японских предметов вооружения является одной из актуальных проблем. Однако при обилии литературы, посвященной холодному оружию Японии [Fuller, Gregori, 1986; Dawson, 1996; 2008; Han Bin Siong, 1998; Фуллер, Грегори, 1998; Баженов, 2001; Han Bing Siong, Bonsel, 2003; Labar, 2008; Хорев, 2010а; 2010б; 2010в], отмечается недостаток детализированных описаний, реконструкций технологий производства мечей и деталей их оправ. Исследования, авторы которых проводят демонтаж оправ японских мечей и кинжалов и, тем более, разборку самих оправ (там, где это допустимо), являются еще более редкими. Один из авторов настоящей статьи уже приводил в таком качестве примеры военных мечей сингун-то и оправ традиционных мечей вакидзаси из частных коллекций России и КНР [Пронин, 2011; Pronin, 2011].

Изучение всего комплекса изготовлявшихся серийно предметов холодного оружия позволяет проследить процесс адаптации национальных традиций в его оформлении и технологии изготовления к современной технологической основе, поскольку в ряде случаев сохранялась практика, когда работающие по старинным, фактически средневековым, технологиям кузнецы, а также мастера-изготовители оправ, обслуживали нужды современных вооруженных сил первой половины ХХ столетия. Этот феномен прослеживается, прежде всего, в практике изготовления штучных клинков для офицеров высшего ранга, либо оформления в уставные оправы старых самурайских клинков, изготовленных до революции Мэйдзи 1868 г. и представлявших фамильную цен- ность для их владельцев 2. Объектом нашего изучения являются наиболее редкие мечи императорской Японии - гэнсуй-то, предназначенные для фельдмаршалов и адмиралов флота (рис. 1–3).

Девятнадцатого января 1898 г. (31-й год правления Мэйдзи) декретом императора был учрежден Высший военный совет Гэн-суйфу . В мае 1898 г. было введен почетный титул гэнсуй (фельдмаршал и адмирал флота) 3 для членов Высшего военного совета [Peterson, 2000]. Его присваивали редко и только за выдающиеся заслуги. Р. Фуллер и Р. Грегори со ссылкой на Хань Бин Сюна отмечают [Фуллер, Грегори, 2008. С. 154; Han Bing Siong, 1998], что в 1906 г. кузнецами Гассан Садакадзу и Гассан Садакацу были изготовлены мечи гэнсуй-то для императора Мэйдзи, а также для маршала Оямы и адмирала флота Того Хэйхатиро. Скорее всего, изготовление этих мечей для императора и двух наиболее заслуженных военачальников Японии было связано с победой в русско-японской войне 1904–1905 гг. Возможно, для последних, вручение таких мечей было одной из наград за выдающиеся заслуги.

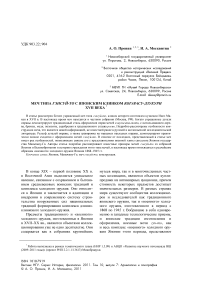

С 1918 г. назначение в Высший военный совет и присвоение звания гэнсуй сопровождалось вручением специального нагрудного знака гэнсуй-кисё (рис. 1, 8 ) и меча гэнсуй-то (рис. 1, 1 , 9 ; 3, 1 ; 4, 1 ; 6, 1 ). Как отмечают Р. Фуллер и Р. Грегори, меч преподносил лично император. Нагрудный знак гэнсуй-кисё в нижней части груди с правой стороны и меч гэнсуй-то на левом боку были единственными знаками отличия обладателя титула гэнсуй , носившего обмундирование и знаки различия генерала, либо адмирала

Рис. 1. Меч гэнсуй-то маршала Нобуоси Муто (сталь, латунь, медный сплав, позолота, дерево, золото, кожа, литье, штамповка): 1 – общий вид меча в ножнах с темляком; 2 – общий вид клинка когарасу-дзукури с муфтой хабаки ; 3 – фрагмент клинка когарасу-дзукури с характерной формой кончика и дола; 4 – фрагмент клинка когарасу-дзукури с двумя отверстиями на черене, муфтой хабаки и изображением хризантемы; 5 – муфта хабаки и изображение императорской хризантемы на клинке когарасу-дзукури ; 6 – фрагмент оправы меча с изображениями хризантем – рукоять цука с темляком и ножны сая с двумя обоймицами; 7 – фрагмент ножен сая с муфтой сибабики , оковкой исидзукэ и изображениями хризантем; 8 – золотой с эмалью нагрудный знак гэнсуй-кисе ; 9 – портрет маршала Нобуоси Муто с мечом гэнсуй-то (см.: http://www.h4.dion.ne.jp/~t-ohmura/gunto_135.htm )

в соответствии с уставом [Peterson, 2000. P. 85–86].

Уставной вариант меча гэнсуй-то (рис. 2, 1–4 ) был утвержден декретом императора Тайсё в августе 1918 г. [Фуллер, Грегори, 2008. С. 153]. За основу для его разработки принят традиционный тип меча кэнукигата-тати . Такой меч принадлежал легендарному Фудзивара Хидэсато, подавившему восстание самозваного императора Тайра Масакадо. Он до сих пор хранится в сокровищнице императорского храма в Исэ в качестве «культурного достояния» [Там же]. Тип клинков когарасу-дзукури («клюв ворона») мечей гэнсуй-то напоминает клинок когарасу-мару («маленький ворон») [Sato, 1983. P. 32–33].

В своем труде Дж. Доусон привел англоязычный перевод правительственного до- кумента из Свода военно-морских постановлений, выполненный по его просьбе Ко-хияма Нобуо [Dawson, 2008. P. 137]. Мы считаем нужным привести здесь краткие выдержки, посвященные мечам гэнсуй-то, из тома 7, главы 12 «Униформа, символика и знаки» данного источника, в переводе на русский язык 4:

«Краткая история мечей Гэнсуй и знака Гэнсуй, 20 августа 1921 года (Тайсё 10):

24 мая 1898 г. (Мэйдзи 31) Императорским декретом № 96 учрежден знак гэнсуй и положения о нем;

28 августа 1918 г. (Тайсё 7) Императорским декретом № 330 учреждено постановление о мече гэнсуй;

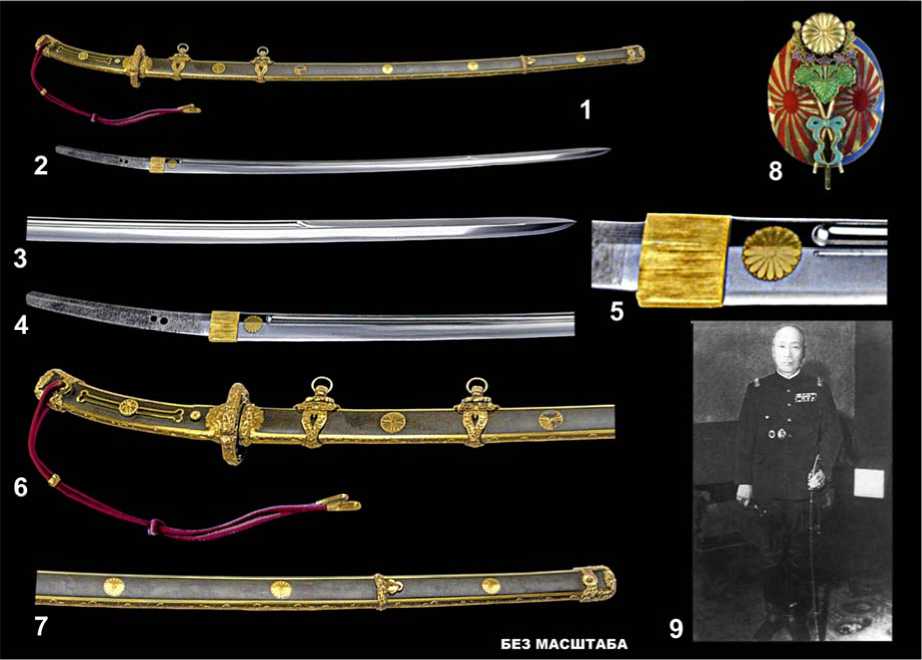

Рис. 2. Изображения мечей гэнсуй-то и портупеи к ним в источниках и подлинная портупея: 1 – прорисовка меча гэнсуй-то из уставного описания (по: [Dawson, 2008]; 2 – графическая реконструкция меча гэнсуй-то , выполненная Р. Фуллером и Р. Грегори по свидетельствам и фотографиям (по: [Фуллер, Грегори, 2008]); 3 – прорисовка портупеи для ношения мечей гэнсуй-то из уставного описания (по: [Dawson, 2008]); 4 – изображение пряжки портупеи мечей гэнсуй-то с императорской хризантемой из уставного описания (по: [Фуллер, Грегори, 2008]); 5 – пряжка портупеи (золото, латунь, позолота) меча гэнсуй-то принадлежавшего маршалу виконту Уехара Юсаку (по: [Dawson, 2008]); 6 – общий вид портупеи гэнсуй-то (ткань, золото, латунь, позолота), принадлежавшего маршалу виконту Уехара Юсаку (по: [Dawson, 2008])

20 октября 1919 г. опубликовано императорское объявление о том, что Император будет вручать мечи гэнсуй армейским генералам и военно-морским адмиралам в ранге гэнсуй в Императорском дворце. Три адмирала – Иноуэ, Того и Идзюин к этому времени уже отошли от исполнения обязанностей. Тем не менее, мечи были вручены позже главенствующим председателем.

Когда принц Фуcими Ёрихито посетил Англию и преподнес в дар королю Англии меч 5 и знак гэнсуй, императорские дары сопровождала краткая записка “Историческое прошлое меча гэнсуй”:

“Меч гэнсуй учрежден в соответствии с древней церемонией Сётто – Церемонией пожалования меча. Он предназначен для ношения генералами и адмиралами, имеющими титул гэнсуй (маршал и адмирал фло- королю Англии меч гэнсуй-то, отмечает, что его клинок подписан известным кузнецом Гассан Садакадзу, но в действительности изготовлен его старшим сыном и наследником Гассан Садакацу, также изготовившим меч маршала Уехара Юсаку [Han Bing Siong, 1998. P. 8–15].

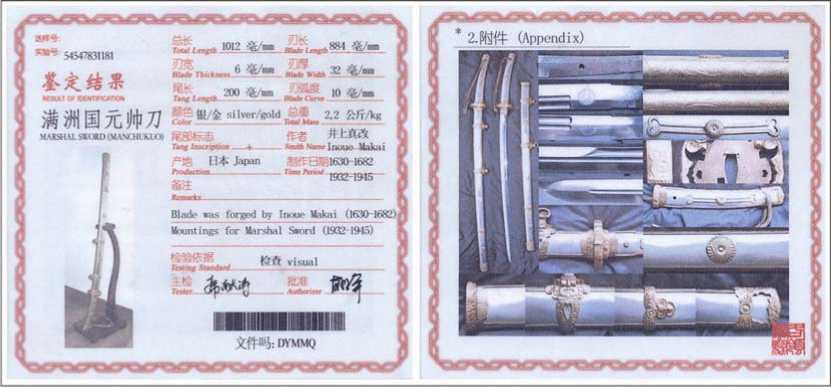

Рис. 3. Меч гэнсуй-то (владелец не установлен): 1 - общий вид меча; 2 - расположение обоймиц аси и цубы на собранной оправе; 3 - рукоять цука с характерными накладками в форме кэнуки; 4 - рукоять цука, демонтированная, с защелкой фиксатора клинка; 5 - гравированный узор торцевой накладки рукояти цука; 6 - металлический прибор на концах шнура темляка; 7 - навершие рукояти кабуто-ганэ, вид сбоку; 8 - навершие рукояти кабуто-ганэ , вид торцевой части; 9 - основание рукояти цука: ажурные концы торцевых накладок, муфта фути с кнопкой и защелкой фиксатора клинка; 10 - вид сбоку в сборе гарды цуба; 11 - вид сверху гарды цуба; 12 - гарда цуба с отверстиями для уменьшения веса; 13 - шайбы сэппа; 14 - штифт мэкуги, сборный; 15 - фрагмент ножен сая, вид обоймиц аси с подвесными кольцами необычной вытянутой формы; 16 - фрагмент ножен сая, вид сверху - сбоку на обоймицы аси и орнаментированную торцевую накладку; 17 - фрагмент ножен сая, обоймицы аси и торцевая накладка с узором; 18 - фрагмент орнамента торцевой накладки ножен; 19 - вид сбоку обоймицы аси на ножнах меча (увеличение, видны фигурные шайбы с ажурными краями из темного металла); 20 - вид сверху обоймицы аси на ножнах меча (увеличение); 21 - фрагмент нижней части ножен, вид торцевой накладки и оковки исидзукэ; 22 - фрагмент нижней части ножен, вид сбоку; 23 - муфта сибабики на ножнах сая; 24 - изображение императорской хризантемы на ножнах меча; 25 - оковка ножен исидзукэ; 26 - золотое изображение императорской хризантемы на клинке меча; 27 - контурное изображение императорской хризантемы на клинке меча; 28 - хвостовик клинка с подписью; 29 - обоюдоострый кончик клинка когарасу-дзукури та, соответственно), в соответствии с установлениями соответствующего декрета.

Древний обычай, по которому верховный военный лидер получал императорский приказ и меч для военной операции, после чего немедленно отправлялся в поход. По завершении возложенной на него миссии, при первой возможности он докладывал Императору и c почестями возвращал меч его Величеству.

Такой меч являлся национальным сокровищем, но в период Хэйан он перенес частые пожары, повредившие меч. Уцелевший клинок позже помещен в Императорский храм. Отправлявшимся на войну генералам в качестве символа императорского призна- ния их военных усилий вручался Экирин -священный жезл с колоколом.

В первый год правления Мэйдзи, меч [этот меч] снова был вручен принцу „. (объединения нации).

Форма меча гэнсуй, в целом, соответствует древнему типу клинков, примером которых является меч Тиндзю-фу генерала Фудзивара Хидесато, который хранится в сокровищнице Тёкокан храма Исэ. Острие клинка обоюдоострое и, в силу ряда причин, имеет небольшой изгиб. Ножны созданы по образцу «длинных» мечей тофикурин, использовавшихся воинами эры Ген-Пей.

Мэнуки и ножны несут шестнадцатилепестковые хризантемы - нашу Имперскую эмблему. Общий декор меча создан по подобию церемониальных мечей императорского двора эпохи Хэйан. Золотая имперская эмблема впоследствии добавлена на хабаки – металлическую муфту на клинке”».

В этом же источнике приведены и размеры меча гэнсуй-то в национальной метрической системе сяку-сунь-бу : длина рукояти – 5 суней , 5 бу ; длина ножен – 2 сяку , 6 суней . Анализировавший эти данные Дж. Доусон отмечает, что приведенные в источнике размеры (длины рукояти и ножен) составляют вместе 954 мм, но не учитывают толщину гарды цуба [Dawson, 2008. P. 139].

Таким образом, согласно приведенному источнику, минимум один меч гэнсуй-то был преподнесен в дар главе иностранного государства – королю Великобритании. Кроме того, до официального утверждения мечей гэнсуй-то и их дизайна, титул гэнсуй был также присвоен одному из ключевых для Японии иностранных деятелей – лорду Китченеру, в 1914–1916 гг. военному министру Великобритании [Розанов, 2007. С. 40;

Peterson, 2000. P. 60]. Позднее меч гэнсуй-то был подарен и императору государства Маньчжоу-Го Пу И (девиз правления « Кан-дэ ») во время его восшествия на престол в 1932 г. Помимо стандартной оправы гэнсуй-то , этот меч имел также комплект оправы с эмблемами государства Маньчжоу-Го – цветами орхидеи. Известен ряд примеров награждений иностранных военных и гражданских лиц японскими мечами в «военной» либо «традиционной» оправах. Наряду с мечами типа сингун-то , которыми награждались представители вооруженных сил стран Оси – Германии, Финляндии, а также подконтрольных Токио режимов (Мань-чжоу-Го, Мэнцзян, Бирма), известны примеры дарения клинков высшего качества, выполненных известнейшими кузнецами Японии в оправах соответствующего качества. Одним из них является врученный в 1943 г. Ахмеду Сукарно, будущему президенту Индонезии, меч в оправе типа кэнуки-гата-но-тати , с серебряной гарнитурой рукояти и ножен, украшенный выполнены-

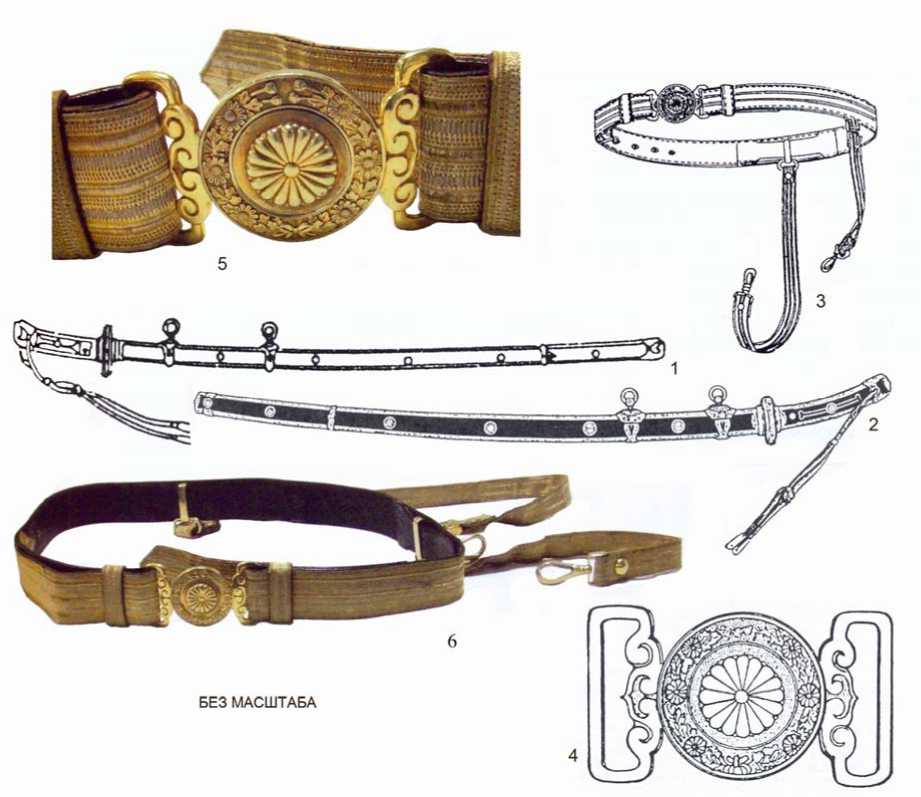

Рис. 4. Меч типа гэнсуй-то из частного собрания в Москве: 1 – общий вид меча в ножнах; 2 – общий вид клинка когарасу-дзукури ; 3 – общий вид меча и ножен; 4 – вид рукояти, гарды, темляка и верхней обоймицы меча в ножнах (увеличение); 5 – торцевая поверхность навершия рукояти кабуто-ганэ ; 6 – фрагмент оправы меча в сборе (сборный штифт мэкуги , муфта фути с кнопкой фиксатора клинка, гарда цуба и ажурные концы торцевых накладок рукояти и ножен); 7 – фрагмент ножен сая с оковкой исидзукэ и нижним изображением императорской хризантемы; 8 – изображение императорской хризантемы на рукояти; 9 – вид сбоку фрагмента клинка меча (хвостовик, муфта хабаки , изображение хризантемы, долы); 10 – фрагмент клинка меча (обоюдоострый конец с долом); 11 – фрагмент клинка меча (хвостовик, муфта хабаки , изображение хризантемы, долы), вид сбоку

Рис. 5. Сертификат меча типа гэнсуй-то с результатами аукционной экспертизы по стандарту GTC

Рис. 6. Детали оправы и клинка меча типа гэнсуй-то из частного собрания в Москве: 1 - общий вид меча в разобранном виде: клинок и демонтированные детали оправы; 2 - вид сбоку, сверху и снизу рукояти цука, демонтированной с хвостовика клинка; 3 - узор торцевой накладки рукояти (микалентная бумага); 4 - навершие рукояти кабуто-ганэ; 5 - фрагмент рельефного узора навершия рукояти кабуто-ганэ (микалентная бумага); 6 - муфта основания рукояти цука; 7 - пружинная защелка фиксатора клинка; 8 - металлический прибор концов шнура темляка; 9 - сдвоенная муфта темляка; 10 - сборный штифт мэкуги; 11 - вид сверху муфты сибабики на ножнах меча; 12 - вид сбоку муфты сибабики на ножнах меча; 13 - общий вид обоймицы аси; 14 - изображение императорской хризантемы на ножнах меча; 15, 16 - контурное изображение императорской хризантемы на клинке; 17 - хвостовик клинка с подписью кузнеца Иноэ Макаи ми вручную изображениями из цветов сакуры и растительных завитков на фоне узора нанако («рыбья икра») в «высоком» рельефе. Ножны меча покрыты лаком насидзи с золотой пудрой, на фоне которого изображены цветы сакуры и завитки из серебряного лака. Этот меч имеет клинок длиной 699 мм, выполненный, согласно подписи на черене (хвостовике), известнейшим кузнецом, членом Императорской Академии искусств (аналог современного титула «живое национальное сокровище») Мията Нобуаси в 1921 г. [Фуллер, Грегори, 2008. С. 210– 211]. Указанные обстоятельства дополнительно подчеркивают высокий наградной статус такого предмета вооружения, как меч, среди которых самое высокое положение занимали мечи гэнсуй-то.

Согласно предположению Р. Фуллера и Р. Грегори, общее количество изготовленных в 1918-1945 гг. мечей гэнсуй-то (с пятью хризантемами на ножнах – максимально возможным их количеством), вероятно, составляло около 12 экземпляров, учитывая, что с момента введения титула гэнсуй и до 1918 г. официальный образец меча гэнсуй-то не был утвержден. Среди всех образцов «военных» мечей Японии предметы гэнсуй-то являются величайшей редкостью [Там же. С. 155]. Дж. Доусон указывает, что сегодня в музейных собраниях Японии содержится три известных западным специалистам образца мечей гэнсуй-то. Два предмета из храма Ясукуни (Япония) описаны О. Со-дзоуки. Еще один меч находится в собрании замка Виндзор в Великобритании [Dawson, 2008. P. 136–151]. Наконец, более старый меч, похожий по типу клинка и стилю оформления оправы на мечи гэнсуй-то , хранится в собрании лорда Маунтбеттена (Брондлез, Великобритания).

Согласно комплексу имеющихся описаний, ножны сая и рукоять цука мечей гэн-суй-то выполнялись из дерева. Деревянная основа ножен покрывалась пластинами «темного, иссиня-черного» сплава рогин 6 и украшались богатым золотым прибором с рельефными орнаментами и отдельными украшениями в виде хризантем и цветов подсолнечника, включающим также торцевые полосы-накладки на ножнах и рукояти. Прибор мог изготавливаться и из позоло- ченной латуни [Фуллер, Грегори, 2008. С. 153]. На рукояти имеются узкие декоративные полосы мэнуки, резко расширяющиеся на краях и имеющие форму традиционных щипчиков для выдергивания волос кэнуки. От этих украшений и произошло историческое название данного типа мечей (оправ) - кэнукигата-тати. Массивная гарда цуба также богато орнаментирована. Темляк меча соответствовал традиционному типу цую-но-о и состоял из «золотого» шнура, пропущенного через отверстие навершия рукояти кабуто-гане. Концы шнура темляка украшались гранеными золотыми (либо позолоченными латунными) наконечниками. Ножны сая украшались рельефной муфтой устья кути-гане, скрепляющей декоративной муфтой (каймой) сибабики, оковкой исидзукэ и двумя обоймицами аси. Обойми-цы снабжались кольцами для пасовых ремешков портупеи, что говорит об отличном от традиционного способе ношения меча, соответствовавшего принятой в японских вооруженных силах униформе европейского типа (рис. 2, 3-6).

Мечи гэнсуй-то носились на специальной портупее с расцветкой из белой и золотой горизонтальных полос. Портупея имела два пасовых ремешка соответствующей расцветки и сцепленную округлую позолоченную пряжку с изображением 32-лепестковой императорской хризантемы кику [Фуллер, Грегори, 2008. С. 235; Dawson, 2008. P. 151]. Короткий передний пасовый ремешок крепился к верхнему подвесному кольцу на ножнах меча, а более длинный задний - к нижнему (рис. 2, 3 , 6 ).

Исследователи, которым удалось получить доступ к мечам гэнсуй-то , принадлежавшим маршалу Тераути Масатаке и его сыну маршалу Тераути Хисаити и хранящимся в музее Ботё Собу-кан Сил самообороны Японии (Лагерь Ямагути, Япония), а также к единственному до недавнего времени известному за пределами Японии мечу гэнсуй-то , принадлежавшему маршалу Уехара Юсаку и хранящемуся в замке Виндзор [Han Bin Siong, 1998. P. 8–15; Dawson, 2008. P. 136–151], приводят несколько более подробные описания таких мечей и фотографический материал, иллюстрирующий их основные особенности.

Специалисты [Фуллер, Грегори, 2008; Fuller, Gregori, 1986; Dawson, 2008] сходятся во мнении, что для мечей гэнсуй-то каждый клинок изготавливался индивидуально, с полным соблюдением традиционных технологий ручной ковки и полировки. Такие заказы поручались наиболее известным кузнецам. В данном отношении японский исследователь Онура Содзоуки привел интересный пример двух мечей гэнсуй-то 7. Первый из них (рис. 1, 1–8), принадлежавший маршалу Нобуоси Муто (рис. 1, 9) (в 1932–1933 гг. командующий Квантунской армией в Маньчжурии, полномочный посол и резидент Японии), хранится в храме Ясукуни. Он имеет надписи на тати-мэй и ура-мэй – внешней и внутренней сторонах чере-на соответственно: Касама Тосицугу кинса-ку (сделал Касама Тосинцугу) и хороший день, апрель, 1924. Настоящее имя подписавшего данный клинок кузнеца было Йосикадзу Касама. Он родился в префектуре Сидзуока в апреле 1886 г., был учеником у известных кузнецов Сигетоси Миягути и Масаёси Мориока и впоследствии инструктором Японской тренировочной школы кузнецов мечей 8. Принадлежность второго из мечей гэнсуй-то (рис. 3, 1–29) не установлена. Он имеет длину клинка 770 мм и отличается от первого формой и размерами подвесных колец для пасовых ремней портупеи (рис. 3, 15–17), цветом и состоянием темляка (рис. 1, 1–8; 3, 1–3, 6). Особенностью меча является массивная гарда цуба, имеющая девять отверстий диаметром около 8 мм (рис. 3, 12). Эти отверстия закрывались шайбами сэппа (рис. 3, 13) и предназначены для уменьшения веса массивной цубы. Важно отметить, что клинки обоих мечей относятся к редкому типу когарасу-дзукури (рис. 1, 2–5; 3, 26–29).

Р. Фуллер описывает образец, принадлежавший маршалу Хата Сюнроку, также имевший клинок типа когарасу-дзукури [Фуллер, Грегори, 2008. С. 154]. У этого клинка долы обрываются, несколько не доходя до муфты хабаки на основании клинка. Известно, что в 1935–1945 гг. по крайней мере один мастер – Котани Ясунори, изготавливал такие клинки, будучи инструктором школы кузнецов при храме Ясукуни (Токио, Япония) [Han Bing Siong, 1998]. Этот же кузнец изготовил клинок меча гэн- суй-то маршала Тераути Хисаити (1943 г.) [Фуллер, Грегори, 2008. С. 154]. Сам маршал, занимавший должность командующего южной армией, 30 ноября 1945 г. при капитуляции сдал лорду Л. Маунтбеттену два меча, один из которых являлся очень похожим на мечи гэнсуй-то мечом кэнукигата-тати с серебряным прибором и клинком, датированным 1292 г. [Mountbatten, 1979] – фамильной ценностью семьи Тераути. В настоящее время этот меч хранится в доме лорда Маунтбеттена (Брондлез, Великобритания) [Фуллер, Грегори, 2008. С. 155], а его фотография опубликована в мемуарах этого военачальника [Mountbatten, 1979]. Местонахождение меча гэнсуй-то, принадлежавшего Тераути Хисаити, в настоящее время неизвестно. Дж. Доусон, уделивший мечам гэнсуй-то целый раздел своего энциклопедического издания о японских мечах 1868– 1945 гг., также приводит примеры клинков гэнсуй-то, относящихся исключительно к типу когарасу-дзукури [Dawson, 2008. P. 136–152].

Отмеченное единство типа клинков, используемых в мечах гэнсуй-то , в сочетании с их исключительной редкостью и высоким статусом, дает нам основания предполагать, что для таких мечей могло предписываться применение клинков именно формы когара-су-дзукури в качестве дополнительного показателя высокого статуса его обладателя.

Приводимое многими западными исследователями уставное описание мечей гэн-суй-то опирается на лаконичные источники и позволяет получить лишь самое общее представление о таких мечах [Fuller, Gre-gori, 1986; Фуллер, Грегори, 2008]. Прорисовки из источников и реконструкции [Фуллер, Грегори, 2008. С. 155. Рис. 36] мечей гэнсуй-то также носят примерный характер (рис. 2, 1 , 2 ). В связи с этим существует необходимость на конкретных примерах дать более детальные характеристики столь редких образцов оружия.

Предметом данной статьи является меч, выполненный в традиционном японском стиле кэнукигата-но-тати (рис. 4, 1–11 ; 6, 1–17 ), в настоящее время находящийся в частной коллекции в Москве (Россия).

Авторы настоящей статьи ставили перед собой задачи определить, является ли представленный предмет оригинальным образцом холодного оружия представителя управленческой верхушки Маньчжоу-Го, установить время создания предмета, уточнить соответствие и отличия оправы меча от принятых в Японии стандартов изготовления и оформления мечей гэнсуй-то, а также сделать вывод о том, представляет ли рассматриваемый предмет культурную ценность. Учитывая исключительную редкость подобных предметов, важной задачей нашей работы является введение в научный оборот информации о данном мече, включая подробные описания его клинка и деталей оправы. Детальное изучение меча тем более необходимо, что его судьба как содержащегося в частной коллекции, может сложиться по-разному. Выпавшая авторам возможность подробного изучения такого меча с демонтажом деталей оправы и не полным разбором ножен, без сомнения, является уникальной. В ходе изучения меча было проведено также копирование рельефного орнамента некоторых деталей оправы на микалентную бумагу 9, осуществлены фото- и макросъемка деталей оправы и клинка. В работе использовались измерительные и увеличительные приборы.

Представленный в нашей статье меч (рис. 4; 6) имеет следующие размеры: общая длина меча в ножнах – 1 012 мм; длина клинка – 884 мм; длина лезвия – 685 мм; изгиб клинка ( сори ) – 10 мм; длина черена (хвостовика) – 200 мм; максимальная ширина клинка – 32 мм; максимальная толщина клинка – 6 мм; общий вес меча (клинка в оправе с темляком) составляет 2 200 г.

Клинок не имеет каких-либо видимых дефектов и повреждений (рис. 4, 2, 9–11; 6, 1, 14–17). Он выполнен из сложносоставного стального пакета по традиционной технологии. При сильном увеличении на металле клинка различимы слои. На всем протяжении клинка заметен легкий волнистый узор металла – хамон, обозначающий линию закалки. При тщательном осмотре клинка обнаружены мельчайшие гранулы мартенсита – ниэ и ниои, которые получаются только при традиционном методе ковки сложносоставного пакета металла. Форма лезвия клинка соответствует традиционному японскому образцу когарасу-дзукури (клюв ворона) – примерно на середине клинка со стороны обуха добавлена дополнительная заточка, делающая эту часть клинка обою- доострой (рис. 4, 2). Киссаки (кончик лезвия) обоюдоострый. Вдоль клинка проходят два дола: более широкий дол обрывается на середине фигурным завершением; узкий дол доходит почти до самого кончика клинка (рис. 4, 2; 6, 1). У основания клинка с двух сторон имеются нанесенные на металл изображения хризантемы – императорского символа, а также символа высшей знати. Со стороны омотэ (лицевая сторона клинка) выгравированная хризантема имеет едва заметные остатки золочения; со стороны урэ (внутренняя сторона клинка) хризантема нашлифована (рис. 6, 15, 16). Черен (хвостовик) клинка покрыт толстым слоем ржавчины черно-бурого цвета. Он подписан четырьмя иероглифами 井上真改, читаемыми по-японски «Иноэ Макаи» 10 (рис. 6, 17). Таким образом, по внешним характеристикам клинок высокого качества изготовления можно отнести к традиционным японским изделиям синто старой школы (период 1596–1800 гг.). Подобные вещи весьма редки, носят штучный характер и уже сами по себе представляют историческую и культурную ценность. Меч с таким клинком не только являлся символом власти и военной мощи, но также был полноценным оружием.

Оправа меча (рис. 6, 1 ) относится к виду кэнукигата-тати ( кэнукигата-но-тати ) (рис . 4, 1 , 3 , 4 ; 6, 2 ). Длина накладки в форме кэнуки составляет 128 мм, максимальная ширина расширений на концах – 21 мм, ширина каждой из полос, образующих накладку, составляет 3 мм, а расстояние между полосами – 4,5 мм. Толщина накладки составляет около 1 мм. В центре накладки кэ-нуки располагается крупное изображение 32-лепестковой хризантемы (рис. 4, 8 ). Его диаметр составляет 17 мм. Накладка в форме кэнуки изготовлена из меди и покрыта позолотой; изображение хризантемы рельефное, покрыто позолотой. Расстояние между концами накладки в форме кэнуки и краем рельефной накладки в форме хризантемы составляет 53 мм. Нижний край мэнуки отстоит от внутреннего края муфты фути на основании рукояти на 48 мм. Расстояние между верхним краем мэнуки и выступающими вниз концами навершия кабуто-ганэ составляет 7 и 14 мм – между краем мэнуки и средней частью нижней грани навершия.

Общая длина составной рукояти цука со -ставляет 250 мм (рис. 6, 2 ). Ширина рукояти составляет 40 мм у основания (у внутреннего края муфты фути ) и 35 мм у нижнего края навершия кабуто-ганэ. Ширина на-вершия кабуто-ганэ по нижнему краю – 40 мм, а по верхнему – 37 мм. Муфта фути имеет овальную форму в верхней и нижней проекциях (рис. 6, 6 ). Она заметно сужается от основания (размеры 25 × 42 мм) к верхней части (21 × 42 мм); высота составляет 13 мм, толщина металла – 3 мм. На одной из ее сторон расположено круглое отверстие диаметром 7 мм для кнопки пружинного фиксатора клинка (рис. 6, 6 ). Оно несколько смещено от центра (края отверстия отстоят от вершин муфты на 19 и 25 мм соответственно. На нижней поверхности фути расположено отверстие для черена клинка и пружинной защелки фиксатора (рис. 6, 6 , 7 ). Размеры отверстия: глубина 28 мм, ширина основания 6 мм, максимальная ширина 9 мм. Оно имеет выемку длиной 12 и шириной 6 мм для пружинной защелки фиксатора.

Пружинная защелка фиксатора клинка (рис. 6, 7 ) состоит из четырех деталей: планки-основания (длина 56, ширина 5, толщина 1 мм) с одним плавно заостренным концом, резко расширяющимся до 2 мм; плоской пружины длиной 28 и шириной 5 мм, приклепанной к тупому концу основания; кнопки цилиндрической формы диаметром 8 и высотой 8 мм с рельефной верхней гранью в виде хризантемы; заклепки диаметром 4 мм, соединяющей планку-основание с пружиной. Основание защелки с приклепанной к нему пружиной вставляется в соответствующий паз деревянной основы рукояти цука , а цилиндрическая кнопка – в круглое отверстие боковой стороны фути . Язычок защелки проходит через соответствующие отверстия цубы и шайб сэппа и устье ножен и зацепляется за выступ. Для извлечения клинка из ножен необходимо нажать на кнопку и освободить язычок защелки фиксатора.

Размеры навершия кабуто-ганэ: максимальная высота – 43 мм; высота боковой грани 40 мм; ширина по нижнему краю 40 мм. С обеих сторон навершие имеет фигурные прорези, максимальная ширина которых составляет 26 мм, а максимальная высота – 11 мм (рис. 6, 4). Под фигурными «окнами» расположены орнаментированные круглые выступы с круглыми отверстиями под шнур темляка. Диаметр отверстия 8 мм. Высота отверстия относительно основной плоско сти навершия кабуто-ганэ составляет 4 мм. Толщина навершия рукояти 21 мм.

Средняя часть рукояти меча, изогнутая и покрытая посеребренными пластинами медного сплава 11, имеет длину 179 мм по внутренней стороне и 186 мм по внешней. Конструкция рукояти представляет собой деревянную основу, склеенную из 4 частей и покрытую накладными пластинами из медного сплава. Боковые стороны деревянной основы рукояти имеют толщину 5 мм. На одной из сторон выбран прямоугольный паз шириной 7 мм и глубиной 4 мм для основания пружинной защелки фиксатора клинка. Торцевые стороны рукояти закрыты узкими накладками из позолоченной латуни, украшенными резным рельефным орнаментом в виде цветов подсолнуха и листьев (рис. 6, 2 , 3 ). Ширина торцевых накладок составляет 18 мм, толщина – 1 мм.

У основания, на участке близ муфты фу-ти , рукоять меча расширяется, образуя на участке длиной 42 мм более широкое основание. На участке около муфты фути концы торцевых латунных накладок расширяются и заходят на центральное поле рукояти, поверх посеребренной пластины из медного сплава. Концы торцевых накладок соединяются посередине рукояти и образуют ажурный «прилив», охватывающий основание рукояти меча (рис. 4, 6 ). Размеры половинок ажурного прилива: ширина 21, длина 16 мм.

На расстоянии 7 мм от края ажурного «прилива» в основании рукояти расположено круглое сквозное отверстие мэкуги-ана для составного латунного штифта мэкуги , фиксирующего рукоять меча на клинке. Штифт мэкуги состоит из двух частей, вставляющихся одна в другую и украшенных массивными рельефными шляпками в форме хризантем (рис. 6, 10 ).

Массивная гарда цуба рассматриваемого нами меча изготовлена литьем из латуни и позолочена (рис. 7). Она имеет ажурные

Рис. 7. Массивная гарда цуба : 1 - общий вид; 2 - аверс; 3 - реверс; 4 - копия рельефа торцевой поверхности цубы (микалентная бумага); 5 - фрагмент торцевой поверхности цубы ; 6 - фрагмент торцевой поверхности цубы с проявлениями усадочной пористости; 7 - проявления усадочной пористости (раковины на торцевой поверхности), покрытые позолотой (макросъемка)

Рис. 8. Порядок сборки шайб сэппа и гарды цуба: 1 - шайбы сэппа: аверс, реверс; 2, а-е - порядок сборки рукояти меча типа гэнсуй-то очертания и прорези между широким бортиком и средней частью, обилие линий и завитков крупных и мелких деталей рельефа (рис. 7, 1-7). Цуба имеет следующие размеры: длина 79 мм, ширина 64 мм, толщина средней части 6,5–7 мм; толщина внешнего бортика, украшенного орнаментом – 14 мм. В центре цубы расположено отверстие нака-го-ана для черена клинка, подтреугольной формы. Его размеры: глубина 28 мм, ширина по основанию 6 мм, максимальная ширина в средней части 9 мм. Сбоку от накаго-ана расположено прямоугольное отверстие для язычка пружинной защелки, фиксировавшей меч в ножнах (рис. 7, 1-3). Его глубина составляет 7, ширина – 5 мм.

С обеих сторон средняя часть цубы закрыта набором из фигурных шайб сэппа , изготовленных из латуни и покрытых позолотой, по две с каждой стороны. Непосредственно к средней части цубы примыкают крупные овально-крестообразные шайбы сэппа (в форме овала с четырьмя выступами, расположенными крест-накрест) (рис. 8, 1 ). Их длина составляет 64 мм, ширина -49 мм. Ширина каждого из фигурных выступов составляет 21 мм; он отстоит от основной части шайбы на 5 мм. Расстояния между ажурными выступами составляют 15–16 мм. В центре каждого выступа расположено фигурное отверстие сердцевидной формы. Длина таких отверстий составляет 6, ширина – 4 мм. Поверх крупных крестообразных шайб наложены овальные шайбы с рифленым бортиком (с треугольной насечкой) (рис. 8, 2 , а е ). Их размеры: ближняя к рукояти – 54 × 30 мм; ближняя к ножнам – 50 × 29 мм. В центре всех шайб сэппа также расположены отверстия накаго-ана для че-рена клинка и прямоугольное отверстие для защелки фиксатора. Размеры накаго-ана на шайбах сэппа аналогичны размеру накаго-ана на цубе . Размеры прямоугольного отверстия для защелки фиксатора – 6 × 4 мм. Защелка фиксатора имеет следы позолоты. В собранном состоянии она выступает на 25 мм от плоскости муфты фути .

На основании клинка расположена муфта хабаки, изготовленная из позолоченной латуни (рис. 4, 2). Высота ее торцевых сторон равна 28 мм; максимальная высота муфты – 30 мм; ширина по краям боковых граней составляет 33 мм сверху (со стороны цубы) и снизу (со стороны клинка). Нижний край хабаки имеет дугообразную форму, торец со стороны обуха клинка треугольный, образован двумя сходящимися гранями. Максимальная ширина муфты составляет 35 мм, толщина металла – 2 мм.

Ножны сая рассматриваемого нами меча длиной 749 мм изготовлены из дерева и, как и рукоять, покрыты пластинами медного сплава с серебрением (рис. 9). Толщина пластин составляет около 1 мм. Интересно, что примеры подобных оправ японских мечей разных периодов, покрытых металлическими пластинами, приводятся в западной и отечественной литературе [Dawson, 2008. P. 132–149; Баженов, 2001. С. 130], однако описание технологических приемов изготовления таких пластин, а также их фиксации на деталях оправ мечей, отсутствует. При визуальном осмотре ножен из подобных комплектов создается впечатление о цельности таких пластин и их значительной длине, совпадающей с длиной ножен в целом. Как показал проведенный нами неполный разбор ножен меча, металлический оклад ножен мог собираться из нескольких пластин. В этом случае их стыки закрывались другими деталями оправы – например, декоративной муфтой сибабики.

При демонтаже муфты сибабики, изготовленной из позолоченной латуни, фиксировавшейся на ножнах меча одним торцевым винтом, выяснилось, что она не только стягивает боковые и торцевые накладки вокруг деревянной основы ножен, но еще и закрывает стык пластин обкладки ножен (рис. 10). Ширина боковых сторон муфты сибабики 10 мм, максимальная ширина на участке фигурного выступа 18 мм, толщина металла муфты 1,5 мм. Она украшена рельефными изображениями цветов и листьев. Фиксируется на ножнах посредством одного латунного винта, расположенного на нижней торцевой поверхности ножен. Таким образом, обкладка каждой из сторон ножен сая состоит из двух посеребренных пластин из медного сплава – короткой, длиной 207 мм в нижней части ножен, и длинной – 542 мм. Пластины плотно пригнаны друг к другу.

Устье ножен украшено декоративной муфтой кути-ганэ (рис. 11) и имеет сложную конструкцию (рис. 12) – овальную форму в верхней и нижней проекциях. Ее высота составляет 11 мм. Муфта заметно сужается сверху вниз: длина верхнего края муфты составляет 49 мм, в то время как длина нижнего края – 46. Торцевая плос-

Рис. 9. Демонтаж оковки исидзукэ с конца ножен меча: деревянная основа ножен из двух частей и боковые и торцевые металлические накладки (без масштаба, макросъемка)

Рис. 10. Демонтаж муфты сибабики на ножнах меча: виден стык пластин боковых накладок (без масштаба, макросъемка)

Рис. 11. Конструкция устья ножен и муфта фути (демонтаж, без масштаба, макросъемка)

Рис. 12. Демонтаж обоймицы аси (без масштаба, макросъемка)

Рис. 13. Торцевой винт, фиксирующий оковку ножен исидзукэ (без масштаба, макросъемка)

кость муфты кути-ганэ украшена рельефным орнаментом из цветов и листьев. Верхняя плоскость имеет отверстия для клинка и пружинной защелки фиксатора. Муфта плотно пригнана к устью ножен и удерживается на ножнах двумя торцевыми винтами, также изготовленными из латуни.

Конструкция устья ножен отличается плотной пригонкой всех деталей, включая деревянную основу, металлические пластины обкладки и торцевых накладок и муфту кути-ганэ (см. рис. 11; 12). Верхний край деревянной основы ножен выбран таким образом, что оставлен узкий бортик высотой 2 и шириной 1 мм. Этот бортик заходит в отверстие муфты кути-ганэ для клинка, препятствуя, таким образом, соприкосновению клинка с металлом муфты. Кроме того, в деревянной основе выбран паз для язычка защелки фиксатора клинка. Надетая на устье ножен муфта кути-ганэ отличается очень плотной посадкой, что свидетельствует о тщательной подгонке всех деталей.

Фигурные обоймицы аси (см. рис. 12) имеют сложную форму и состоят из восьми деталей каждая: массивных ажурных колец, охватывающих ножны меча, декоративной шайбы с объемным рельефным краем, трех шайб разной толщины с краем с насечкой, грибовидной шляпки с рельефом и отверстием для кольца, подвесного кольца и фиксирующего винта. Все детали изготовлены из латуни и покрыты позолотой. Детали обоймиц также плотно подогнаны друг к другу и ножнам меча. Расстояние от устья ножен до верхней обоймицы составляет 73 мм (по средней линии ножен) и 75 мм по внутренней стороне ножен. Расстояние от нижней обоймицы до муфты сибабики составляет 256 мм. Расстояние между обойми-цами по внутренней стороне ножен составляет 183 мм. Обоймицы закреплены на ножнах меча одним фиксирующим винтом, расположенным на нижней торцевой поверхности.

Оковка конца ножен исидзукэ также изготовлена из латуни, покрыта позолотой и украшена рельефным орнаментом из цветов и листьев. Исидзукэ плотно подогнана к концу ножен. Она фиксируется на ножнах при помощи одного латунного винта (см. рис. 9; 13), расположенного на нижней торцевой поверхности ножен, как у обоймиц аси и муфты сибабики.

Ножны рассматриваемого нами меча украшены рельефными изображениями 16-лепестковых с 16 дополнительными лепестками (всего 32) хризантем - дзюроку-яэкику (см. рис. 4, 8 ; 6, 14 ), изготовленными из латуни и покрытыми позолотой. Диаметр каждого изображения составляет 26 мм. Всего на ножнах меча имеется шесть таких изображений, по три с каждой из сторон (см. рис. 4, 7). Они расположены на участках между обоймицами аси , между нижней обоймицей аси и муфтой сибабики , между муфтой сибабики и оковкой исидзукэ - в центре каждого участка, будучи наложены поверх посеребренных пластин обкладки из медного сплава. Изображения хризантем в Японии использовались императором, встречались на мечах и предметах, принадлежавших членам императорского двора и военнослужащим императорской гвардии [Фуллер, Грегори, 2008. С. 17. Рис. IV].

В целом, результаты исследования особенностей отделки оправы данного меча, которая, в целом, соответствуют описанному выше стилю оформления предметов длинноклинкового холодного оружия, предназначенного для гэнсуй – декор в виде цветков хризантемы на ножнах меча, рельефные изображения цветов подсолнечника с листьями на торцевой плоскости цубы (гарды), кабуто-ганэ (навершии рукояти), фути (муфты рукояти на стыке с цубой), кучи-ганэ (обоймицы на устье ножен), оси (подвесов), сибабики (декоративное кольцо на нижней части ножен) и исидзукэ (нижняя оковка ножен) (рис. 4; 6), дают основания предполагать, что он входил в круг предметов, использовавшихся военачальниками, удостоенными титула гэнсуй. Так, мечи гэнсуй-то членов высшего военного совета Гэн-суйфу несли пять изображений императорской 32-лепестковой хризантемы на ножнах и одно на рукояти. Ножны рассматриваемого нами меча украшены такими же изображениями хризантемы, но лишь тремя; еще по одному изображению хризантем расположено с каждой стороны рукояти меча (рис. 4,1; 6, 1-13). Мечи с тремя хризантемами на каждой из сторон ножен, оформленные в стиле гэнсуй-то, с использованием аналогичных материалов и той же технологической оснастки, что применялась при изготовлении известных мечей гэнсуй-то, до настоя- щего времени были недоступны для исследователей. Для собственно Японии мечи типа гэнсуй-то с тремя хризантемами на ножнах не известны.

Чтобы соответствующим образом оценить данный факт, необходимо упомянуть о мече когатана с мало изогнутым толстым клинком в оправе типа аикути из листовой меди [Баженов, 2001. С. 130], украшенной мицуба-мон (трилистник мальвы) - изображениями герба клана Токугава : общее их количество составляет 8 на каждой стороне оправы (6 на ножнах сая и 2 на рукояти цука ). Авторам настоящей статьи удалось также изучить меч тати , выполненный по традиционной технологии, хранящийся в частной коллекции в г. Пекин (КНР). Его ножны украшены изображениями гербов мон , выполненными красным лаком на черном фоне. Известны мечи с 3, 5, 6 и 7 изображениями гербов на ножнах. Количество изображенных на ножнах и других деталях оправы гербов, скорее всего, говорило о статусе его владельца. Данная традиция также воплотилась в мечах высших офицеров императорской Японии. Эти факты, а также точное соответствие остальных деталей оправы представленного в статье меча мечам гэнсуй-то из собраний музеев Японии и Великобритании, вплоть до совпадения мельчайших элементов рельефа на некоторых деталях оправы, говорящее об использовании одних литейных форм, позволяют предположить высокий статус первоначального владельца данного меча, но несколько низшее его положение по сравнению с членами Гэнсуйфу.

Проведенное авторами настоящей статьи подробное изучение такого образца позволило выявить ряд других важных отличий. Они гораздо менее заметны при внешнем осмотре меча, так как связаны с технологическими особенностями изготовления деталей его оправы. Так, сравнение имеющихся в распоряжении авторов фотографий мечей гэнсуй-то из музейных и частных собраний Японии и Великобритании показало, что при едином дизайне детали оправ мечей типа гэнсуй-то с пятью хризантемами на ножнах отличаются более качественным литьем и наличием значительного объема завершающей обработки, выполнявшейся высококвалифицированными мастерами вручную и включавшей такие операции, как исправление дефектов отливки, подрезку, канфаре- ние фона рельефа вручную (следует подчеркнуть, что канфарение фона, помимо достижения декоративного эффекта, позволяло скрыть мелкие литейные дефекты, например усадочную пористость).

В частности, оковка ножен исидзукэ рассмотренного нами меча, изготовленная путем отливки в форму из бронзы с преобладанием меди, сохраняет ряд незначительных дефектов литья – внутренние усадочные раковины с выходами на поверхность в виде заметной пористости. Отмечаются также общая «замытость» рельефа и мелкие недоливы на участках граней некоторых деталей оправы. Такие дефекты могли образовываться в результате непролива или повреждения восковки (при изготовлении отливок по выплавляемым моделям), недогрева расплава, либо недогрева литейной формы перед заливкой металла. Полученные отливки, в отличие от мечей гэнсуй-то с пятью хризантемами на ножнах, прошли лишь первичную обработку и сразу же были покрыты позолотой (при использовании увеличительных приборов на них под слоем позолоты хорошо различимы мелкие литейные дефекты) (рис. 7, 6 , 7 ).

Массивная гарда цуба лишь частично доработана штихелем и имеет гравированные завитки на ажурной поверхности бортика с сохранившимися следами воздействия надфиля (рис. 7, 1–5 ). Плоский участок ее центральной поверхности выровнен фрезой – на нем остались характерные дугообразные следы (рис. 7, 1–3 ). Оставление последних объясняется тем, что этот участок гарды закрывался крупными ажурными шайбами о-сэппа с обеих сторон и не был виден. Рельеф торцевой поверхности цубы доработке практически не подвергался. На этом участке имеются мелкие усадочные поры.

Еще одним различием является техника исполнения накладных изображений хризантем на ножнах мечей (рис. 6, 14; 4, 7, 8; 2, 24). На рассмотренном нами мече они выполнены литьем с последующей обработкой отливки и золочением. На ножнах одного из приведенных Онура Содзоуки мечей такие хризантемы, судя по четкости и характеру линий и граней, выполнены либо штампом, либо вырезаны вручную. Этот же меч демонстрирует различия и в конструкции обоймиц аси (рис. 2, 15–17, 19, 20; 6, 13). В отличие от рассмотренного нами меча, приведенный Онура Содзоуки меч имеет две шайбы из металла темного цвета (возможно, сплава рогин), создающие характерный эффект. Обоймицы этого меча состоят из девяти деталей каждая, а их подвесные кольца имеют вытянутую форму.

Исходя из нашего предположения о менее высоком статусе мечей с тремя хризантемами на ножнах по сравнению с мечами гэнсуй-то с пятью хризантемами на ножнах, указанные различия в качестве завершающей отделки деталей оправы являются естественными. Они также подчеркивают различия в статусах их обладателей.

Предположительно, местом изготовления оправы меча была Япония, поскольку ее общий вид почти не оставляет сомнений в такой принадлежности. Кроме того, материалами для ее изготовления, кроме дерева, меди и золота, послужил традиционный японский сплав рогин . Приготовление его требует определенной квалификации, несомненно, достигнутой японскими мастерами первой половины ХХ столетия. Поэтому с большой долей вероятности мы можем говорить о японском происхождении меча (клинка и оправы).

Учитывая особенности взаимоотношений Японии с зависимыми государствами, такими как Маньчжоу-Го, можно предположить, что данный меч и подобные ему были предназначены для военачальников японского происхождения, руководивших либо осуществлявших координацию деятельности этого сателлита империи, а также командования Квантунской армии, расквартированной на территории Маньчжурии. Известен полный список из 17 маршалов и 13 адмиралов, награжденных подобными мечами. Известно, что, практически не отличаясь от мечей гэн-суй-то внешне, они, тем не менее, имели ряд особенностей. Наиболее заметным было меньшее количество накладных изображений хризантемы на ножнах – три вместо пяти.

Тесная связь с военной элитой Маньчжоу-Го рассмотренного нами меча, оформленного в стиле гэнсуй-то, с клинком когарасу-дзукури XVII в., косвенно подтверждается особенностями формирования, учреждения и бытования наградной системы этого государства. Так, 19 апреля 1934 г. был принят Закон об орденах за заслуги и медалях в Маньчжоу-Го [Розанов, 2007. С. 64], вводивший в действие государственную наградную систему. Как и сами эдикты о наградах, указанный закон разрабатывался и готовился японскими чиновниками, что в итоге отразилось в значительном сходстве наградных систем Японии и Маньчжоу-Го (количество степеней, особенности правил награждения и ношения). Более того, внешний вид наград Маньчжоу-Го (высшего ордена Орхидеи, ордена Славного Дракона, ордена Радужных Облаков и пр.) разрабатывался японскими специалистами, а изготавливались эти наградные знаки на монетном дворе Осака. Подобная практика, иногда с учетом местных символов, распространялась и на другие знаки отличия для представителей политической элиты и военного руководства Маньчжоу-Го, зачастую японских подданных [Розанов, 2007. С. 65, 94]. Экспансия Японии в сфере идеологии формально суверенного государства и ее материальных воплощений (наградная система, титулы, чины и звания для политического и военного руководства страны-сателлита, комплекс парадного и церемониального вооружения и соответствующих ритуалов и пр.) является интересным феноменом, нашедшим отражение в предметах материальной культуры и их распространении на территории современной КНР, в том числе изученного нами меча.

Данный меч был оценен в Китае для прохождения аукционных торгов по внутрики-тайскому стандарту GTC, но, по всей видимости, не был реализован, возможно, из-за того, что в сертификате подлинности аукционных торгов № 54547831181 на китайском и английском языках сказано, что данный образец представляет собой «меч маршала Маньчжоу-Го» (см. рис. 5), Вероятно, это связано со спецификой коллекционирования японских трофеев в КНР, где до сих пор сохраняется неприязненное отношение к подобного рода предметам. Со слов предыдущего владельца меча, он был приобретен на территории КНР в провинции Внутренняя Монголия, где хранился с конца 1940-х гг. Таким образом, сертификат GTC (с описанием, фотоматериалами и подписями эксперта и должностного лица) вполне объективно удостоверяет его оценку в качестве маршальского меча периода Маньчжоу-Го. Этот заключение соответствует как известной практике использования богато украшенных предметов холодного оружия в качестве инструмента поощрения японских чинов высшего ранга, служивших и рабо- тавших в Маньчжурии, так и нашим выводам по результатам детального изучения данного меча. Оформленный в идентичной японским мечам гэнсуй-то манере, в оправе кэнукигата-но-тати, он является оригинальным образцом, относится к числу исключительно редких и обладает несомненной исторической и культурной ценностью. Полученные нами результаты его исследования, данные о конструкции и способах изготовления отдельных частей его оправы, замеры и фотоматериалы являются совершенно новыми в исследовательской практике.

SWORD GENSUI-TO TYPE WITH JAPANESE KOGARASU-DZUKURI

XVII CENTURY BLADE

The article is devoted to the richly decorated gensui-to type sword. The famous Japanese smith Inoue Makai made the sword’s blade in XVII century. For the present time this sword is a part of private collection (Moscow, Russia). Its richly decorated mount kit parts demonstrate the traditional sword's mount style kenukigata-tachi. Mount parts are made from wood, bronze, brass with gilding and silvering and traditional Japanese alloy. Some metal mount parts are made from copper, bronse and brass by casting. The relief and engravings of end cover plates and other decorated parts show us complete similarity with decorations of original Japanese gensui-to swords. Unlike the native Japanese gensui-to swords, mentioned above, represented in our article sword demonstrates differences and special features. It allow us to relate the sword with Manchukuo military elite. Authors of the article analyze gensui-to sword examples known in museum collections of Japan and Great Britain and history of such type of military swords with detailed description of its construction. Gensui-to swords are the most rare among military swords of Imperial Japan 1868–1945.