Медицинские и юридические аспекты оценки состояния алкогольного, наркотического опьянения у подследственных и осужденных

Автор: Гусев С.И.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Пенитенциарная психиатрия

Статья в выпуске: 2 (49), 2008 года.

Бесплатный доступ

В исследовании установлено, что большинство насильственных преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако не всегда в материалах следствия, личных делах, приговорах судов отражается факт совершения преступления в состоянии опьянения и проведения экспертизы на опьянение. Предлагается законодательно предусмотреть при совершении насильственных преступлений обязательное освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения и соответственно рассматривать состояние опьянения как отягчающий факт при определении вида и срока уголовного наказания.

Короткий адрес: https://sciup.org/14295235

IDR: 14295235

Текст научной статьи Медицинские и юридические аспекты оценки состояния алкогольного, наркотического опьянения у подследственных и осужденных

Кемерово, ГУФСИН России по Кемеровской области

Р е з ю м е : В исследовании установлено, что большинство насильственных преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако не всегда в материалах следствия, личных делах, приговорах судов отражается факт совершения преступления в состоянии опьянения и проведения экспертизы на опьянение. Предлагается законодательно предусмотреть при совершении насильственных преступлений обязательное освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения и соответственно рассматривать состояние опьянения как отягчающий факт при определении вида и срока уголовного наказания.

MEDICAL AND JUDICIAL ASPCTS OF ASSESSMENT OF STATE OF ALCOHOL, DRUG INTOXICATION IN PERSONS UNDER INVESTIGATION AND CONVICTS. S. I. Gusev. Kemerovo, Federal Service of Punishment Execution. A b-s t r a c t : The study has shown that the majority of violent crimes are accomplished in the state of alcoholic or drug intoxication. However, the fact of the accomplishment of a crime in the state of intoxication and conducting of examination is not always reflected in the materials of investigation, cases, court sentences. It is proposed to legislatively provide required examination of the state of alcoholic, drug or other intoxication at the commitment of violent crimes and to respectively consider the state of intoxication as the burdening fact with the determination of form and period of the criminal punishment.

В настоящее время практически отсутствуют законодательные механизмы, которые могли бы влиять на значительный массив преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и иного опьянения. Законодатель и существующие правовые документы вообще не рассматривают сам факт опьянения как причину совершения многих преступлений. В то же время проведенный анализ и многолетняя практика показывают важность существующей проблемы, когда употребление алкоголя, психоактивных веществ играет ведущую роль в генезе большинства насильственных преступлений. И не зря в прежние время состояние опьянения оценивалось именно как отягчающий фактор при совершении преступлений и усиливало ответственность за совершение преступлений в состоянии опьянения. Однако, как показывает практика, медицинское освидетельствование на состояние опьянения при совершении преступле- ния и наркологическая экспертиза данных лиц практически в настоящее время не проводятся.

Приходиться констатировать, что при управлении автомобилем в нетрезвом состоянии водитель в настоящее время может получить реальный срок наказания, связанный с лишением свободы. Следовательно, законы в отношении нетрезвых водителей все более ужесточаются. В то же время законодатель никак не оценивает факт совершения подавляющего большинства насильственных преступлений, в том числе и повторных в состоянии алкогольного или иного опьянения либо в абстиненции. Большинство осужденных однозначно отвечают на вопрос: «Мог ли совершить данное преступление в трезвом состоянии?» – Ответ однозначен: «Нет» – и это действительно так. При анализе личных дел, дальнейшем клиническом наблюдении за поведением в местах лишения свободы можно с полной уверенностью утверждать, что именно состояние опьянения в большинстве случаев является решающим фактором в совершении многих преступлений.

Было обследовано 3840 осужденных, совершивших преступления в состоянии опьянения с проведением клинического обследования, подробным изучением личных дел, приговоров суда. При этом использовались клинический, клинико-катамнестический методы, анкетирования осужденных и изучения личных дел, медицинской документации. За преступления в состоянии алкогольного опьянения осуждены 94,7 %, наркотического – 0,5 % и смешанного опьянения (алкоголь и опиаты) – 1,59 % (табл.).

Таблица

Распределение осужденных, совершивших преступления в состоянии опьянения

|

Статьи УК РФ |

Опьянение |

|||||

|

алкогольное |

наркотическое |

смешанное |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

102, 105, 111 |

1435 |

37,37 |

11 |

0,29 |

28 |

0,73 |

|

131, 132 |

46 |

1,2 |

0 |

11 |

0,29 |

|

|

161, 162 |

1370 |

35,68 |

5 |

0,13 |

14 |

0,36 |

|

158 |

895 |

20,31 |

9 |

0,23 |

8 |

0,2 |

|

228 |

3 |

0,08 |

2 |

0,05 |

0 |

|

|

Прочие |

3 |

0,08 |

0 |

0 |

||

|

Всего |

3752 |

94,72 |

27 |

0,7 |

61 |

1,59 |

В подавляющем большинстве случаев насильственные преступления (статьи 102, 105, 111, 161, 162, 131, 132) совершались в состоянии алкогольного опьянения – 74,41 %. Причем в материалах личных дел в 21 % случаев вообще отсутствовали сведения, что они находились в состоянии опьянения, в то время как осужденные твердо и последовательно заявляли, что употребляли алкоголь или наркотики перед преступлением или даже в момент его совершения.

Алкогольное опьянение отличалось возбуждением, агрессивностью, взрывчатостью, ощущением внутреннего напряжения, желанием выплеснуть накопившуюся злобу. Настроение в период опьянения отличалось повышенной лабильностью и мгновенным переходом от нейтрального и добродушного к озлобленному, подозрительному с вербальной и физической агрессией. Быстро происходило накопление аффекта, период поиска объектов для реализации практически отсутствовал, разрядка происходила часто на случайных прохожих, участников совместного употребления алкоголя. С одинаковой лёгкостью увечья и смерть причинялись и незнакомым ранее людям, и друзьям, и родственникам. Однако в период совершения преступления сохранялись ориентировка в окружающей обстановке, контакт с окружающими. Расстройства памяти на период совершения преступления не наблюдались либо носили фрагментарный характер и могли быть успешно преодолены с опорой на воспоминания о связанных событиях, окружение и свидетельские показания. При наркотическом опьянении криминальное поведение было связано с добыванием средств для дальнейшего употребления наркотиков, «нехваткой дозы» или отсутствием эффекта от употребления наркотика.

В 100 % случаев в приговорах судов нет ссылки на то, что было проведено медицинское освидетельствование или наркологическая экспертиза для установления факта опьянения. Также отсутствуют постановления следователей о назначении освидетельствования на состояние опьянения или наркологической экспертизы. В лучшем случае в описательной части приговора суда имеется упоминание о том, что обвиняемый употреблял алкоголь или наркотики до совершения преступления либо в момент совершения. Следовательно, медицинское освидетельствование на состояние опьянения не проводится, во-первых, из-за отсутствия юридических оснований для его проведения (постановление следователя, дознавателя), во-вторых, возможно из-за отсутствия условий в учреждениях для ее поведения. Что это – отсутствует юридический прецедент или не осознается важность установления факта состояния опьянения, его значимости для совершения самого преступления, его тяжести и преступного рецидива?

Одним из важных моментов этой проблемы в настоящее время является процедура самого проведения и документального оформления медицинского освидетельствования на состояние опьянения именно для подозреваемых, подследственных и осужденных. Частые изменения и несовершенство законодательной и нормативной баз не способствуют выработке единых критериев, последовательности при проведении и оформлении данной процедуры.

В настоящее время в учреждениях органов здравоохранения и уголовно-исполнительной системы для проведения освидетельствования на состояние опьянения граждан, не связанных с управлением транспортных средств, используются следующие основные нормативные документы: 1) Временная инструкция о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения» от 01.09.1988 № 06-14/33-14 (с изменениями, внесенными Приказом Минздрава от 12.08.2003 №

399); 2) Закон РФ от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 3) Приказ № 40 Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» от 26.02.2006.

Юридическим основанием для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является лицензия (06.032) на работы и услуги по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию (Приказ МЗ РФ от 26 июля 2002 г. № 238 «Об организации лицензирования медицинской деятельности»). Врач, проводящий медицинское освидетельствование, должен иметь сертификат врача-психиатра-нарколога для проведения медицинского освидетельствования. Кабинет должен быть оборудован в соответствии с требованиями приказов и инструкций.

Лица, подлежащие медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения, должны быть доставлены к месту его проведения не позднее 2 часов с момента выявления нетрезвого состояния. Если решается вопрос освидетельствования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, которые могут быть доставлены в наркологический кабинет (осужденные, находящиеся на участке колонии поселения, в уголовно-исполнительной инспекции), то необходимо оформить направление, выделить сопровождающих и направить их в кабинет проведения экспертизы территориальных органов здравоохранения для проведения экспертизы. Однако необходимо помнить, что основным и часто единственным юридическим документом является сам протокол медицинского освидетельствования.

При отсутствии возможности направить осужденного в территориальные органы здравоохранения необходимо провести тщательное клиническое обследование с использованием экспресс-тестов, осуществить забор биологических жидкостей со своевременной отправкой в химикотоксикологическую лабораторию и оформлением соответствующей документации. Необходимо составить протокол, акт о нахождении в состоянии опьянения и рапорт, в случае отказа от освидетельствования - о нахождении осужденного в состоянии опьянения. В нем тщательно и последовательно описать его поведение, речь, походку, движения и другие симптомы опьянения, с указанием числа, месяца, года, времени в часах и минутах с подписями присутствующих лиц.

Согласно пункту 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 № 16 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров» (с изменениями от 21.11.2000), нетрезвое состояние работника может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом. Одним из таких доказательств является «Акт о появлении работника в состоянии опьянения». Законодательство не устанавливает, кто правомочен оформлять акт о появлении работника на работе в состоянии опьянения. Нормативно закрепленных требований к данному документу не существует, чтобы акт действительно мог рассматриваться как подтверждение нахождения работника в состоянии опьянения, в нем следует отразить дату, время (желательно с точностью до минут) и место составления акта; фамилию, имя, отчество и должность работника, составившего акт; фамилии и должности лиц, присутствующих при составлении акта; состояние работника, позволившее составителю акта сделать вывод об опьянении; подписи составителя акта и присутствующих при его составлении. Необходимо тщательно записать признаки, позволившие составителю акта сделать выводы о нахождении работника в состоянии опьянения.

С актом под расписку необходимо ознакомить осужденного, а также предложить ему представить свои объяснения. Если он не в состоянии в силу тяжести опьянения ознакомиться с актом, тогда в акте следует указать, что «он не понимал значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом в день составления не представлялось возможным». Если осужденный отказывается от подписи, это также нужно отразить в акте, а составителю и присутствующим еще раз поставить свои подписи о том, что осужденный отказался в их присутствии от подписи в акте.

До начала медицинского освидетельствования необходимо получить оформленное и подписанное направление от оперативного работника (лиц, которые по закону об оперативно-розыскной деятельности могут выносить постановления о назначении экспертизы или освидетельствования), которое и является юридическим основанием для проведения медицинского освидетельствования . В дальнейшем разъяснить освидетельствуемому весь порядок проведения процедуры и уточнить его согласие на проведение освидетельствования.

Клинический осмотр нужно проводить только в присутствии оперативного работника или сотрудника службы безопасности, так как возможны угрозы и непредсказуемое, агрессивное поведение в состоянии одурманивания. Анализы запаковываются в присутствии оперативного работника или сотрудника службы безопасности, и далее только он относит их к оперативному дежурному для дальнейшей транспортировки в ХТЛ. Отказы и отрицательные результаты медицинского освидетельствования также обязательно оформляются и заносятся в журналы. Проблемой уже немедицинского характера является тяжесть предусмотренного наказания за отказ от медицинского освидетельствования. Наказание за отказ от медицинского освидетельствования 15 суток штрафного изолятора, а наказание за употребление наркотиков и других психоактивных веществ значительно более строгое. Таким образом, осужденному бо- лее выгодно отказываться от освидетельствования и сдачи биологических сред, для установления факта опьянения. Этим и объясняется значительный рост случаев отказов от проведения медицинского освидетельствования. Задача медицинских работников – тщательно соблюдать процедуру оформления отказа и составить «Акт об отказе от медицинского освидетельствования» с подписями присутствующих лиц.

Таким образом, в настоящее время существует реальная проблема недооценки роли состояния опьянения в процессе формирования и реализации преступного поведения. Нет должной юридической оценки в процессе следствия и при вынесении приговоров судами о влиянии состояния опьянения, его вида и тяжести на формирование и реализацию преступных намерений и самого преступления и, следовательно, утрачивается фактор влияния на профилактику таких преступлений и сокращение рецидива. Данное научное исследование является лишь начальным этапом и частично затрагивает проблему влияния состояния опьянения на преступное поведение в силу специфичности темы, сложности существования на стыке медицины, судебно-следственной и законодательной практики. Несомненно, она нуждается в дальнейшей разработке. Тем не менее, данное исследование основывается на большом практическом материале изучения лиц, совершивших различные преступления.

Выводы . Необходимо законодательно предусмотреть при совершении насильственных преступлений обязательное освидетельствование подозреваемых на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения (при наличии признаков опьянения или фактов, свидетельствующих об употреблении алкоголя или наркотиков в момент совершения преступления) и соответственно рассматривать его как отягчающий факт при определении тяжести наказания. При расследовании уголовных дел следует назначать и проводить наркологическую экспертизу, использовать ее заключение при судебном рассмотрении и вынесении приговора суда. При проведении медицинского освидетельствования соблюдать последовательность медицинских процедур и документального оформления с указанием дат, времени исследований и подписями как самого обследуемого, так и медицинских работников.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ПРОШЕДШИХ АМБУЛАТОРНУЮ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Е. Н. Трошкина

Томск, ОГУЗ Клиническая психиатрическая больница, Сибирский государственный медицинский университет

Р е з ю м е : Приведены результаты обследования 109 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, совершивших различные правонарушения и прошедших амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу в ОГУЗ ТКПБ. Установленs высокая частота выявления у них различных психических расстройств, влияние на их противоправное поведение негативных наследственных и социальных факторов, алкогольного опьянения. Ключевые слова : подростки, правонарушения, амбулаторная судебнопсихиатрическая экспертиза, расстройство поведения.

CLINICAL-SOCIAL CHARACTERISTIC OF ADOLESCENTS-OFFENDERS UNDER OUTPATIENT FORENSIC-PSYCHIATRIC EXPERTISE. E. N. Troshkina. Tomsk, Clinical Psychiatric Hospital, Siberian State Medical University. A b s t r a c t : Results of examination of 109 adolescents at the age of 14—17 years committing various offenses and undergoing outpatient forensic-psychiatric expertise at DSIH TCPH have been introduced. High frequency of revealing in them various mental disorders, influence on their offensive behavior of negative hereditary and social factors, alcohol intoxication has been established. Key words : adolescents, offenses, outpatient forensic-psychiatric expertise, behavioral disorder.

Исследование психического здоровья подростков с отклоняющимся поведением является одной из актуальных проблем в современной подростковой психиатрии. Существующие социальные проблемы в обществе закономерно сказываются на институте семьи, формируя новые, нередко носящие деструктивный характер взаимоотношения между родителями и детьми, приводят к росту личностных аномалий и патологических форм поведения в контингенте несовершеннолетних [3, 5]. Указанные факторы играют существенную негативную роль в становлении личностного самоопределения, ценностей и установок детей и подростков, способствуют их тяготению к асоциальным, криминальным субкультурам. Исследователи указывают, что структура и динамика преступности несовершеннолетних характеризуется рядом негативных тенденций: продолжается смещение преступности несовершеннолетних в сторону корыстно-насильственной направленности; происходит рост наркоманий, токсикоманий, злоупотребления психоактивными веществами, имеет место ранняя алкоголизация [1, 2, 4, 6, 7].

Материалом исследования явились 109 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно на основании данных, полученных в ходе проведения им амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз (АСПЭ) в Томской клинической психиатрической больнице.

Нами была изучена взаимосвязь клинической картины и характера правонарушений у подэкспертных подростков, выявлены факторы, предшествующие совершению ими общественно опасных деяний (ООД). Согласно клинической оценке, исследуемые подростки были разделены на 3 группы сравнения по нозологическому критерию: 1) подэкспертные, у которых было диагностировано «социализированное расстройство поведения» (раздел F91.2 по МКБ-10); 2) прочие (сюда вошли подростки с установленными диагнозами: «легкая умственная отсталость», «органические расстройства личности и поведения», «шизофрения», «реактивное расстройство»); 3) подэкспертные, у которых во время проведения АСПЭ не было диагностировано какое-либо психическое расстройство (группа «без психических расстройств»).

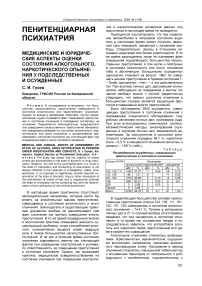

Рис. 1. Клиническая характеристика подростков, совершивших правонарушения

Примечание. 1 – социализированное расстройство поведения, 2 – органическое расстройство личности, 3 – реактивное расстройство, 4 – легкая умственная отсталость, 5 – шизофрения, 6 – без психических расстройств

При проведении АСПЭ несовершеннолетним правонарушителям было установлено, что в преобладающем количестве случаев (82 чел. – 75,2 %) комиссией экспертов устанавливался диагноз «социализированного расстройства поведения». У 9 подэкспертных данной группы выявлялись признаки сочетанных с поведенческими нарушениями синдромов зависимости от алкоголя (7 чел.), от каннабиноидов (2 чел.). «Органическое расстройство личности» диагностировали у 1,8 % испытуемых, такой же процент составили подростки, у которых в момент проведения АСПЭ были выявлены признаки реактивных состояний, развившихся уже после совершения ими правонарушений, в частности, в ходе следственных действий. Диагноз «легкой умственной отсталости» устанавливался в 5 случаях (4,6 %), «шизофрении» – у 3 (2,8 %) подэкспертных подростков. У 15 человек (13,8 %) при изучении представленных материалов уголовного дела, медицинской документации и результатам настоящего обследования не было выявлено признаков какого-либо психического расстройства. В группе лиц «без психических расстройств» у 2 испытуемых, совершивших тяжкие правонарушения, психологом были выявлены признаки физиологического аффекта, в котором они находились в момент совершения инкриминируемых им деяний. 9 испытуемым из общего числа обследованных во время АСПЭ с установлением предварительных диагнозов было рекомендовано проведение стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы для уточнения глубины психических расстройств и решения экспертных вопросов.

Таблица

Сравнительная характеристика подэкспертных подростков в связи с характером совершенных правонарушений

|

Показатели |

Р-ва поведения |

Другие психические р-ва |

Без психических р-в |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Убийство |

||||||

|

да |

9 |

11,0* |

4 |

66,7* |

1 |

6,7* |

|

нет |

73 |

89,0 |

8 |

33,3 |

14 |

93,3 |

|

итого |

82 |

100 |

12 |

100 |

15 |

100 |

|

Кража |

||||||

|

да |

39 |

47,6* |

6 |

50,0* |

3 |

20,0* |

|

нет |

43 |

52,4 |

6 |

50,0 |

12 |

80,0 |

|

итого |

82 |

100 |

12 |

100 |

15 |

100 |

|

Тяжкий вред здоровью |

||||||

|

да |

5 |

6,1* |

1 |

8,3* |

4 |

26,7* |

|

нет |

77 |

93,9 |

11 |

91,7 |

11 |

73,3 |

|

итого |

82 |

100 |

12 |

100 |

15 |

100 |

Примечание. * – р<0,05

Анализируя характер совершенных несовершеннолетними испытуемыми правонарушений (табл.), получены данные, что наибольший удельный вес среди подэкспертных подростков, прошедших АСПЭ в связи с совершением убийств, составила группа лиц с диагностированными психическими заболеваниями – шизофренией, умственной отсталостью, органическими расстройствами личности (66,7 %). На втором месте стоят несовершеннолетние лица, которым комиссия экспертов диагностировала «социализированное расстройство поведения» (11,0 %). Наименьший процент приходится на испытуемых «без психических расстройств» (6,7 %).

Имущественные правонарушения достоверно чаще совершали подростки с диагностированными комиссией экспертов поведенческими и другими психическими расстройствами – 47,6 и 50,0 %. Удельный вес подэкспертных из 3-й группы был меньше в 2 раза – 20,0 %. Однако наибольший процент совершения таких правонарушений, как причинение тяжкого вреда здоровью, выявлялся у подростков в группе сравнения, во время прохождения АСПЭ у них не было выявлено признаков каких-либо психических расстройств (26,7 %).

Анализ наследственной отягощенности показал, что у подростков с установленными диагнозами «социализированное расстройство поведения» (57,3 %) и у испытуемых с диагностированными «другими психическими расстройствами»

(58,3 %) среди родителей и близких родственников достоверно чаще, чем в группе «без психических расстройств», выявлялись случаи наследственной отягощенности алкоголизмом. У 20,0 % обследованных не было выявлено признаков какого-либо психического заболевания (р<0,05). Среди родственников подростков-правонарушителей первых двух групп чаще обнаруживались случаи заболеваний шизофренией, умственной отсталостью, встречались различные типы психопатий. Несовершеннолетние испытуемые, у которых при изучении представленных материалов уголовных дел, медицинской документации не было обнаружено наследственной отягощенности психическими расстройствами, значительно преобладали в группе лиц «без психических расстройств» – 73,3 %, а в 1-й и 2-й группах сравнения составили 29,3 и 25,0 % (р<0,01).

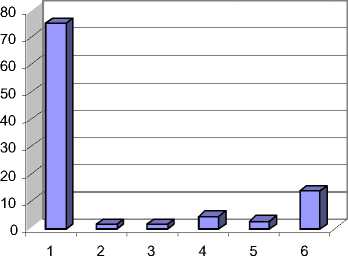

У несовершеннолетних правонарушителей, которым во время АСПЭ были диагностированы поведенческие расстройства (81,7 %), достоверно чаще (р<0,001) по отношению к лицам «без психических расстройств» (40,0 %) имела место неблагополучная атмосфера, обусловленная пьянством родителей или других родственников, частыми конфликтными ситуациями, провоцирующими подэкспертных на уходы из дома, бродяжничество, о2

Рис. 2. Микросоциальная характеристика подэкспертных подростков

Примечание. 1 – социализированное расстройство поведения, 2 – другие психические расстройства (умственная отсталость, шизофрения, органические расстройства, реактивные расстройства), 3 – без психических расстройств

Проживание в благополучных условиях у подростков 1-й группы сравнения выявилось лишь в 18,3 % случаев. В 3-й группе таковых было 60,0 % (р<0,001). Подростки 2-й группы сравнения (лица с прочими психическими расстройствами) в 83,3 % случаев также проживали в неблагоприятных условиях. В 16,7 % наблюдений условия жизни подэкспертных были расценены как благоприятные (р<0,05).

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что среди подростков, прошедших АСПЭ, преобладают лица с «социализированным расстройством поведения» (F91.2 по МКБ-10) – 75,2 %; подростки с диагностированной «легкой умственной отсталостью» составили 4,6 %; «шизофренией» – 2,8 %; «органическим расстройством личности» и реактивными расстройствами – 1,8 %. Вместе с тем среди подростков-правонарушителей наблюдаются лица и без психических расстройств (13,8 %).

Анализ взаимосвязи клинической картины и характера общественно опасного деяния показал, что статистически достоверно чаще правонарушения, в том числе и особо тяжкие, совершали подростки с признаками каких-либо психических расстройств (социализированного расстройства поведения, умственной отсталости, шизофрении, органического расстройства личности).

По материалам проведенного исследования установлено частое выявление у подростков с противоправным поведением наследственной отягощенности различными психическими заболеваниями, влияние негативных микросоциаль-ных факторов, выявлена высокая частота употребления несовершеннолетними правонарушителями психоактивных веществ. В целом это усугубляло проявление криминальной агрессии, утяжеляло характер общественно опасных деяний.