Мегалитические сооружения Корейского полуострова и Японского архипелага: комплексный анализ проблем происхождения и назначения

Автор: Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А., Табарев А.В., Иванова Д.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Настоящая публикация посвящена недостаточно освещенной в российской научной литературе проблеме возникновения и особенностей мегалитических сооружений на окраинах евразийского континента в период неолита - палеометалла. Главная цель работы - рассмотрение феномена мегалитов на Корейском полуострове и сопредельных территориях Японского архипелага с использованием комплекса данных археологии, естественных наук и эксперимента. Основными ареалами мегалитической культуры на Корейском полуострове (более 30 тыс. комплексов) являются прибрежные зоны на западе и юге, включающие в себя эстуарии крупных водных артерий на побережье Жёлтого и Восточно-Китайского морей. Большинство дольменов здесь однозначно относятся к эпохе палеометалла и интерпретируются как погребальные памятники. На Японских островах мегалитические сооружения представляют две разные по происхождению традиции - местную, имеющую корни в среднем дзёмоне, и принесенную с Корейского полуострова. Ареал погребений с дольменами, которые подавляющее большинство специалистов относит к культуре яёй (III в. до н.э. - III в. н.э.), охватывает о-в Кюсю (префектуры Фукуока, Нагасаки, Сага), а также западную и центральную части о-ва Хонсю. Анализ мегалитов в обоих районах свидетельствует о том, что их возникновение и распространение лишь отчасти связано с производящим хозяйством и носит более сложный характер, отражающий, в первую очередь, важные изменения в социальной структуре древних обществ, обособление племенной элиты и территориальный передел.

Мегалиты, дольмены, погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145816

IDR: 145145816 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.106-114

Текст научной статьи Мегалитические сооружения Корейского полуострова и Японского архипелага: комплексный анализ проблем происхождения и назначения

Мегалиты – тип археологических памятников, представленных конструкциями из одного и более крупных камней. Они одновременно исключительно эффектные и сложные в плане датировки и интерпретации. Сооружение мегалитов отмечено во многих культурах начиная с каменного века. Наиболее известны и изучены мегалитические конструкции (менгиры, дольмены, кромлехи, трилиты и другие модификации) Западной Европы и Передней Азии, тогда как другие ареалы (Южная, Юго-Восточная Азия) в российской археологической литературе до настоящего момента рассматривались лишь предварительно [Воробьев, 1997, с. 47–49; Ларичев, 1978, с. 71; Бутин, 1982, с. 149–155; Тихонов, Кан Ман-гиль, 2011, 56–59].

Одним из крупнейших мировых центров распространения мегалитов является Корейский полуостров. Здесь насчитывается более 30 тыс. комплексов [Хан-гук чжисонмё…, 1999, с. 19, 1207]. Согласно преобладающей концепции, именно эта традиция сопровождает распространение земледелия и металлургии с Корейского полуострова на Японский архипелаг на рубеже эр и является характерной чертой культуры яёй [Деревянко, 1975].

Важнейшими в изучении мегалитов нам представляются вопросы происхождения, назначения и взаимовлияния различных традиций мегалитической архитектуры в соседних регионах. Являются ли мегалиты индикатором исключительно земледельческих обществ? Можно ли рассматривать их в качестве особого типа погребальных комплексов? Именно в этом ключе, используя комплекс данных археологии, естественных наук и эксперимента, мы рассматриваем феномен мегалитов на Корейском полуострове и сопредельных территориях Японского архипелага.

Мегалитические конструкции на Корейском полуострове

Мегалитическая культура Корейского полуострова представлена главным образом дольменами – сооружениями в виде ящика из двух или более крупных камней, перекрытого сверху каменной плитой. Известны также отдельностоящие камни – менгиры [Хангук чжисонмё…, 1999, с. 1203]. Ввиду отсутствия связанных с ними находок время сооружения и культурный контекст менгиров установить невозможно, поэтому в данной работе они не рассматриваются. Крупнейшими центрами распространения дольменов являются провинции Чолла-Намдо (Республика Корея) и Пхёнан-Намдо, Хванхэ-Намдо, Хванхэ-Пукто (КНДР) [Там же, с. 13, 1132–1134;

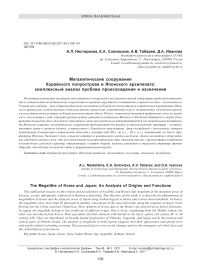

Рис. 1. Памятники бронзового века Корейского полуострова. а – дольмены; б – другие мегалиты.

1 – Консури; 2 – Кодэри; 3 – Чхонджонни; 4 – Чхуджонни; 5 – Тхо-сонни; 6 – Помбури; 7 – Пугынни; 8 – Пугынни Чомголь; 9 – Сам-гори; 10 – Пугынни (Хадори); 11 – Осанни; 12 – Тэсанни; 13 – Кё-хари; 14 – Тогынни; 15 – Ноамни; 16 – Яксадон; 17 – Квансанни; 18 – Одонни; 19 – Сокчхонсан; 20 – Йондонни; 21 – Мунхынни; 22 – Тэгонни; 23 – Тэсинни; 24 – Чинмонни; 25 – Чояндон; 26 – Нэ-дон; 27 – Чхонджиндон; 28 – Одок Пхёнчхон; 29 – Намгён; 30 – Ку-рёнган; 31 – Мугбанни; 32 – Седжунни; 33 – Янсури; 34 – Пирэдон; 35 – Хваджандон; 36 – Оксонни; 37 – Хвансонни; 38 – Санджапхо-ри; 39 – Синдэдон; 40 – Анджадон; 41 – Паннэри; 42 – Сонгунни;

43 – Унгонни; 44 – Хамамни; 45 – Чанхан.

Ха Мунсик, 1999, с. 165, 166]. Наибольшая концентрация этих памятников отмечается на побережье Жёлтого и Восточно-Китайского морей, а также в бассейнах впадающих в них рек Чхончхонган, Тэ-донган и Имджинган в КНДР ; Ханган, Кымган, Йон-санган, Сомджинган с притоком Посонган, Нактон-ган с притоками Хванган и Намган в Республике Корее. В центральных и восточных районах Корейского полуострова количество дольменов невелико: в пров. Канвондо насчитывается всего 267, а в пров. Чхунчхон-Пукто – 207 (рис. 1).

Типология дольменов. Выделяются три основных типа: северный (в форме стола), южный (с фун- даментом) и без опорных камней. В некоторых работах выделяется еще один – високсик (с кольцевой выкладкой). Дольмены северного типа «классические». У них погребальная камера из двух – четырех плит, накрыта каменной крышкой, расположена на поверхности (рис. 2, 1). Такие сооружения выявлены во всех районах, но большинство – на территории КНДР и в центральной части Корейского полуострова. Например, в пров. Кёнгидо насчитывается ок. 120 дольменов северного типа. Большая их часть находится на о-ве Канхвадо и на территории к северу от р. Ханган. Типичными дольменами северного типа здесь считаются Пугынни № 18, Пугынни Чом-голь № 24, Самгори № 39, Пугынни (Хадори) № 5, Осанни № 56, Тэсанни, Кёхари № 11 и Тогынни А, В1. Из 93 дольменов Северной Кореи к этому типу можно отнести 35 (Ноамни, Яксадон, Квансанни, Одонни, Сокчхонсан, Йондонни, Мунхынни). Незначительное число известно в центральных районах и на крайнем юге Корейского полуострова.

м

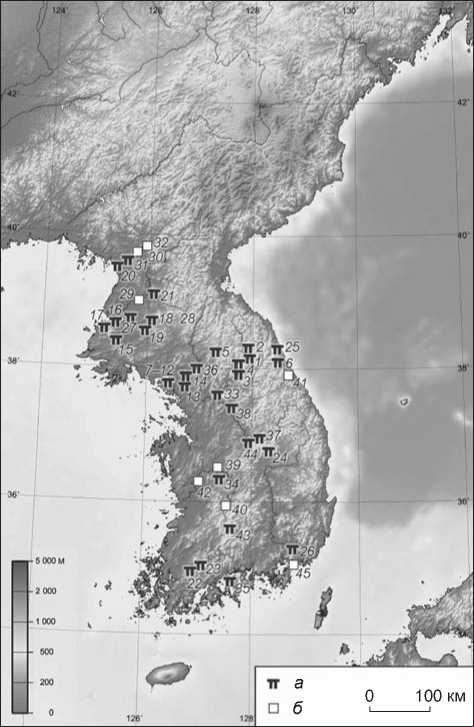

Рис. 2. Типы дольменов Корейского полуострова (по: [Хангук чжисонмё…, 1999; Чоннам-ый…, 1996]).

1 – северный: Пугынни № 18, о-в Канхвадо; 2 – южный: Нэу Усанни № 44, пров. Чолла-Намдо; 3 – без опорных камней: Тэбондон-5 № 1, пров. Кёнсан-Пукто; 4 – високсик : Поккёри № 5, пров. Чолла-Намдо.

У дольменов южного типа погребальная камера расположена в грунтовой яме, а в некоторых случаях каменное внутримогильное сооружение отсутствует. На земле устанавливалось несколько небольших аморфных камней, не входящих в конструкцию погребальной камеры, они поддерживают каменную крышку (рис. 2, 2 ). В большинстве случаев в качестве погребальной камеры у дольменов южного типа использовался ящик из плитняка, реже – плиточный гроб, а иногда – просто грунтовая яма. На территории Северной Кореи такие памятники не выявлены, в восточных и центральных районах полуострова они единичны, за исключением пров. Чхунчхон-Намдо, где данный тип является преобладающим. Дольмены южного типа в изобилии представлены в прибрежной зоне Южной Кореи: в провинциях Кёнсан-Пукто, Кёнсан-Намдо, Чолла-Пукто и Чол-ла-Намдо. В у. Хвасун пров. Чолла-Намдо обнаружены самые крупные: один на памятнике Тэгонни (размеры крышки 7,1 × 4,0 × 3,7 м, масса ок. 210 т), другой на памятнике Тэсинни (размеры крышки 7,6 × 4,2 × 4,1 м, масса ок. 260 т) [Хангук чжи-сонмё…, 1999, с. 967]. Большинство дольменов о-ва Чеджудо также относится к южному типу.

У дольменов без опорных камней конструкция погребальной камеры такая же, как у сооружений южного типа, но крышка расположена прямо над ней (рис. 2, 3 ). Данный тип распространен на всей территории полуострова. При этом в конструкции дольменов без опорных камней наблюдаются региональные различия. В северных и центральных районах (территория КНДР, провинции Канвондо и Чхунчхон-Пук-то в Южной Корее) в качестве погребальной камеры использовался преимущественно плиточный гроб, на юге – ящик из плитняка.

При визуальном осмотре дольмены типа високсик напоминают сооружения южного типа. Но, в отличие от последних, погребальная камера у них находится на поверхности, роль ее стенок выполняют опорные камни (рис. 2, 4 ). Каменная выкладка обычно имеет округло-аморфную в плане форму, т.к. повторяет форму крышки, и не оснащена дополнительным перекрытием. В редких случаях погребальной камерой служила слегка углубленная в материк грунтовая яма, в верхней части стенок которой сооружалась выкладка из камней, поддерживающая крышку. Дольмены этого типа представлены только в южных районах Корейского полуострова и на о-ве Чеджудо (исключение – дольмен Чинмонни № 4 в пров. Чхунчхон-Пукто).

Инвентарные комплексы. Несмотря на разнообразие вариантов конструкции корейских дольменов, они представляют собой памятники единой культуры. Об этом свидетельствует и комплекс связанных с дольменами археологических материалов. Основную категорию находок составляет гладкостенная ке- рамика [Ким Воллён, 1986, с. 66, 67; Ким Джансок, 2007, с. 74]: волчковая, с отверстиями или налепным валиком по краю венчика, типа мисонни, мугбанни, красная и черная лощеная. Для дольменов северозападной части Корейского полуострова характерна волчковая керамика и типа мисонни, мугбанни. Сосуды с отверстиями по краю венчика представлены в мегалитах северо-восточного и центрального районов. В дольменах южной и центральной части полуострова найдена многочисленная неорнаментиро-ванная и красная лощеная посуда, а также некоторое количество сосудов с крашеным орнаментом и черным лощением поверхности. Уникальная керамическая традиция мегалитов о-ва Чеджудо представлена видоизмененной керамикой с отверстиями или налеп-ным валиком на венчике.

На памятниках с волчковой керамикой найдены каменные кинжалы с тонким черенком, черешковые наконечники стрел, полулунные ножи, дисковидные и зубчатые палицы, прямоугольные топоры, тесла, долота, каменные пряслица, «каменные монеты», а также украшения из камня (цилиндрические бусины), кости, раковин и бронзы. Комплексы, в которых присутствуют сосуды с отверстиями на венчике, включают каменные рукояточные кинжалы, черешковые и треугольные наконечники стрел, прямоугольные топоры, дисковидные палицы, тесла, долота, каменные и керамические пряслица, керамические грузила, полулунные ножи. На одном объекте обнаружен бронзовый кельт (Чояндон № 1, пров. Канвондо). Из ритуальных предметов выявлены камни с «глазком», с резным крестом и с антропоморфным изображением.

Некоторые отличия прослеживаются в погребальном инвентаре дольменов южных районов. Помимо прямоугольных топоров, тесел, долот, керамических и каменных пряслиц, грузил, курантов, треугольных и полулунных ножей и других предметов хозяйственно-бытового назначения, характерных для мегалитической культуры Корейского полуострова в целом, здесь найдены каменные рукояточные кинжалы и с широким черенком, утяжелители на рукоять, черешковые наконечники стрел, топоры с желобком и уступом, бронзовые наконечники стрел, скрипковидные кинжалы и наконечник копья, нефритовые украшения. Совсем не представлены украшения из бронзы, кости и раковин. Обнаружен комплекс инвентаря, включающий узколезвийный бронзовый кинжал и черную керамику, который характерен для периода поздней бронзы – раннего железа (Нэдон № 1 в г. Кимхэ, пров. Кёнсан-Намдо) [Ким Джонхак, 1983]. Из ритуальных предметов также встречаются камни с «глазком» и с резным крестом.

Хронология. В настоящее время нет никаких сомнений в принадлежности большинства дольменов Корейского полуострова к погребальным памятникам бронзового века, поскольку они содержат типичный комплекс инвентаря, но есть и нюансы. Во-первых, по сравнению с огромным количеством изученных на этой территории мегалитических сооружений, сопровождающий инвентарь крайне малочисленный. Во-вторых, недостаточно определений абсолютного возраста дольменов. Наконец, большая часть дат была получена в 1960–1990-е гг. и их корректность вызывает сомнения. Именно поэтому для установления хронологических рамок существования мегалитической культуры на Корейском полуострове помимо абсолютных дат использовался также метод перекрестного датирования.

Особую роль при определении возраста дольменов Северной Кореи играет волчковая керамика и типа мугбанни. Волчковая керамика найдена в большинстве из них. Фрагменты венчиков из дольменов Ноам-ни, Чхонджиндон № 6 и Одок Пхёнчхон № 10 сходны с таковыми из жилища Намгён № 1, а по стилю орнамента в виде насечек напоминают керамику с памятника Курёнган. В дольмене Ноамни найден обломок широкого донышка, характерного для видоизмененной волчковой керамики, представленной в материалах жилища № 2 памятника Намгён. Культурный слой бронзового века на этом памятнике делится на три периода по особенностям конструкции жилищ, волчковой керамике и другим находкам. По углю из жилища № 36, отнесенного к первому периоду, получена дата 2 890 ± 70 л.н. (XIII–X вв. до н.э.). В свою очередь, для памятника Курёнган получена дата 2 740 ± 70 л.н. (XI–VIII вв. до н.э.). Таким образом, за нижнюю гра- ницу периода бытования дольменов можно принять XI–X вв. до н.э. [Ха Мунсик, 1999, с. 270].

Среди памятников Северной Кореи к сравнительно позднему времени относится Мугбанни в окрестностях г. Кэчхон пров. Пхёнан-Намдо. По конструкции дольмены Мугбанни отличаются от других подобных сооружений данного региона: без опорных камней, с погребальной камерой в виде ящика из плитняка. В дольмене № 24 этого памятника найден керамический сосуд типа мугбанни . Такая посуда считается поздней разновидностью керамики типа мисон-ни . В жилищах второго горизонта стоянки Седжунни также обнаружены фрагменты керамики типа муг-банни . Перекрывающий его третий горизонт, в котором найдено ок. 2 500 монет миндао , в соответствии с периодом их использования относится к позднему Чжаньго (III в. до н.э.). Следовательно, расположенный под ним слой с керамикой типа мугбанни можно датировать IV–III вв. до н.э. [Бутин, 1982, с. 197–200, 210; Ха Мунсик, 1999, с. 157, 271].

Эпоху бронзы на территории Южной Кореи датируют XIII/Х–III/II вв. до н.э. [Ким Воллён, 1986, с. 68; Чхве Сонлак, 1998, с. 105, 129, 229, 231]. Абсолютные даты дольменов (см. таблицу ) в целом укладываются в рамки бронзового века и показывают, что эти мегалиты сооружались на всем его протяжении. Исключением является дата дольмена Янсури (II тыс. до н.э.), которая относится к среднему неолиту. Скорее всего, это объясняется некорректным отбором образцов.

Самая ранняя абсолютная дата получена на памятнике Пирэдон № 1 (XII–IX вв. до н.э.). В погре-

Абсолютные даты дольменов Южной Кореи *

|

Памятник |

Место нахождения |

Материал образца |

14С-дата, л.н. |

Индекс лаборатории, год |

Калиброванная дата, гг. до н.э. |

|

Янсури |

у. Янпхён, пров. Кён-гидо |

Уголь |

3 900 ± 200 |

– |

1950 (2910–1783) |

|

Пирэдон № 1 |

г. Тэджон, пров. Чхунч-хон-Намдо |

» |

2 860 ± 50 |

– |

1005 (1145–900) |

|

Хваджандон № 1 |

г. Ёсу, пров. Чолла-Намдо |

» |

2 770 ± 40 |

SNU00-076, 2000 |

910 (1000–820) |

|

Хваджандон № 4-1 |

То же |

» |

2 630 ± 40 |

SNU00-075, 2000 |

840 (900–760) |

|

2 744 ± 60 |

R 24842, 2000 |

907 (1012–802) |

|||

|

Оксонни |

у. Пхачжу, пров. Кён-гидо |

» |

2 590 ± 105 |

GX0554, 1965 |

640 (930–410) |

|

Тэсинни № 27 |

у. Хвасун, пров. Чолла-Намдо |

» |

2 500 ± 80 |

SNU00-072, 2000 |

555 (796–415) |

|

Хвансонни № 13 |

у. Чечхон, пров. Чхунч-хон-Пукто |

Антропологический |

2 360 ± 270 |

GX0555, 1965 |

410 (1120 г. до н.э. – 212 г. н.э.) |

|

Санджапхори № 4 |

у. Янпхён, пров. Кён-гидо |

Уголь |

2 170 ± 60 |

AERIK-91, 1972 |

220 (378–56) |

*Составлено по: [Хангукса…, 1997, с. 28; Хангук чжисонмё…, 1999, с. 399, 702; Ли Ёнмун, 2002, с. 258; Ким Джэвон, Юн Мубён, 1967, с. 49, 124, 125; Ли Ёнмун, Ким Джинъён, 2001, с. 109–114; Ли Ёнмун и др., 2002, с. 165–168].

бальной камере найдены скрипковидный кинжал, красная лощеная керамика и каменные треугольные наконечники стрел с выемкой в основании. На поселениях Синдэдон и Анджадон в том же районе в аналогичных комплексах инвентаря вместо скрипковидного кинжала обнаружены каменные кинжалы со ступенчатой рукоятью и кровостоком. Время существования поселения Синдэдон укладывается в рамки X в. до н.э., что согласуется с датировкой дольмена Пир эдон № 1. Инвентарь дольмена Чо-яндон № 1 (г. Сокчхо), включающий веерообразный бронзовый кельт и треугольные наконечники стрел, сходен с материалами поселения Паннэри у г. Каннын. Оно относится к типу хынамни , датируемому IX в. до н.э., но, судя по абсолютным датам (1279–980, 1230–395, 1208–544, 794–431 гг. до н.э.), является более древним (X в. до н.э.). В плиточном гробу дольмена Сонгунни в у. Пуё обнаружены каменные узколезвийные наконечники стрел, кинжал с цельной рукоятью и скрипковидный. Для связанного с ним жилища получены даты 979–762 и 894–412 гг. до н.э. (IX в. до н.э.). В дольменах памятника Хваджандон также найдены каменные кинжалы с цельной рукоятью. Они считаются более поздними по сравнению с кинжалами со ступенчатой рукоятью. На этом памятнике получены даты 1024–801, 976–811, 895–769 гг. до н.э., что позволяет отне сти его к IX–VIII вв. до н.э. Жилище Оксон-ни, обнаруженное в слое ниже дольмена северного типа, на основании даты 930–409 гг. до н.э. датируется второй половиной IX в. до н.э. Представляется, что есть возможно сть удревнить нижнюю границу существования мегалитической культуры на юге Корейского полуострова до XI–X вв. до н.э. [Ли Ёнмун, 2002, с. 258–260].

На территории Южной Кореи представлены дольмены, в которых найдены сосуды с налепным валиком на венчике, черная лощеная керамика, узкие бронзовые кинжалы и другие материалы, относящиеся к периоду поздней бронзы – раннего железа. Только на двух памятниках с узкими бронзовыми кинжалами получены абсолютные даты: для дольмена Санджапхори № 4 – III в. до н.э., для каменного ящика с деревянным гробом Тэгонни (пров. Чол-ла-Намдо) – начало VIII – II в. до н.э. Судя по ним, а также по наличию узких бронзовых кинжалов, которые начали использовать на Корейском полуострове в III в. до н.э., памятники можно датировать IV–III вв. до н.э. [Там же, с. 261]. К этому времени относится и дольмен Нэдон № 1 с аналогичным комплексом инвентаря. На памятнике Ун-гонни (пров. Чхунчхон-Пукто) в слое с неорнамен-тированной посудой найдены фрагменты валиковой керамики, характерной для раннего железного века. По ним дольмены этого памятника датированы кон- цом III – II в. до н.э. [Хангук чжисонмё…, 1999, с. 230]. В дольмене Хамамни № 5 (пров. Чхунчхон-Пукто) обнаружен железный шлак. Эта находка подтверждает существование таких мегалитов в раннем железном веке. Кроме того, верхняя граница датировки дольменов о-ва Чеджудо относится примерно к I–II вв. [Там же, с. 1108].

Таким образом, время существования мега-литиче ской культуры в северной части Корейского полуострова XI–IV/III вв. до н.э., в южной – XI– III/II вв. до н.э., возможно, в дальнейшем верхнюю границу этого периода можно будет отнести к рубежу эр.

Вопрос о генезисе феномена мегалитов представляется сложным. Традиционно происхождение мегалитической культуры на Корейском полуострове принято объяснять сменой этноса (палеоазиатов сменили тунгусо-маньчжуры) [Бутин, 1982, с. 153; Воробьев, 1997, с. 100; Тихонов, Кан Мангиль, 2011, с. 47, 48]. Однако популярная теория о распространении мегалитов с севера на юг (с территории Южной Маньчжурии) в свете данных радиоуглеродного датирования представляется не вполне состоятельной. Во всяком случае, происхождение корейских мегалитов нельзя связывать исключительно с миграциями. На начальном этапе не последнюю роль могла играть и местная традиция. Об этом отчасти свидетельствует использование камня в погребальной и ритуально-поминальной практике эпохи неолита. На исследованном не так давно могильнике Чанхан на о-ве Кадогдо в окрестностях г. Пусан некоторые ко стяки перекрыты камнями. С юго-западной стороны к памятнику примыкает территория, где зафиксированы синхронные с ним каменные выкладки-насыпи и ямы, которые представляют собой связанный с могильником поминальный комплекс [Ким Санхён, 2011, с. 27]. Чанхан – пока единственный памятник неолита, где в конструкциях применялся камень. Дальнейшее выявление неолитических могильников и отдельных погребений, а также ритуальных комплексов позволит решить вопрос о происхождении традиции сооружения мегалитов. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что для неолита на Корейском полуострове мегалиты не были характерны, а расцвет мегалитической культуры связан с эпохой бронзы.

Что касается назначения корейских дольменов, то, несомненно, большинство из них представляет захоронения. Более того, среди форм погребений, характерных для бронзового века Корейского полуострова (дольмены, плиточные гробы, каменные ящики, урны), дольмены преобладают. Результаты реконструкций и экспериментов свидетельствуют о том, что для строительства дольменов необходим высокий уровень концентрации человеческих ресурсов и социальной стратификации [Ли Ёнмун, 2002, с. 329–330;

Ю Тхэён, 2000, с. 220, 221]. Связано ли появление мегалитов на Корейском полуострове с развитием земледелия – вопрос, который также не находит однозначного ответа. Наиболее ранние свидетельства земледелия здесь относятся к эпохе неолита [Лим Сантхэк, 2007, с. 60, 61; Косон Мунамни…, 2013, с. 172–181, 267, 268, 271]. Следовательно, происхождение корейских мегалитов нельзя объяснять исключительно переходом от присваивающей экономики к производящей.

Традиции мегалитических сооружений на островах Японского архипелага

Археологические данные свидетельствуют о том, что на территории Японского архипелага мегалиты сооружались начиная с дзёмона и затем в эпохи яёй и кофун. К дзёмону относятся разнообразные мегалитические конструкции, самыми известными из которых являются каменные круги. Среди мегалитов более позднего времени наиболее представительную группу составляют дольмены.

В III в. до н.э. – III в. н.э. на островах Японского архипелага происходили кардинальные изменения практически во всех культурных составляющих: смена присваивающего хозяйства производящим, появление новых технологий и совершенствование ранее существовавших, изменения в погребальном обряде и социальной структуре. Наиболее ранние свидетельства возведения дольменов относятся к заключительной фазе финального дзёмона, расцвет приходится на ранний и первую половину среднего периода яёй.

В японской традиции дольмены связаны с погребальной практикой. Надмогильные сооружения из камня фиксируются в культуре дзёмон начиная с позднего периода. Это каменная кладка с центральным камнем посередине; выложенные вокруг могильной ямы каменные глыбы или плиты, образующие конструкцию прямоугольной, квадратной, овальной или круглой формы.

Мегалитические сооружения эпохи яёй представлены дольменами. Основной район их распространения ограничен северо-западными префектурами о-ва Кюсю – Фукуока, Нагасаки, Сага. В западной части о-ва Хонсю эта традиция представлена позднеяёй-ским погребальным комплексом Татэцуки (преф. Окаяма). Всего в настоящее время насчитывается более 50 памятников с дольменами. Данная цифра является приблизительной, поскольку к числу погребений с дольменами относят и грунтовые могилы с каменными крышками [Сим Бонгын, 1999, с. 174; Яёй бунка…, 1991, с. 97–103].

Особый интерес представляет группа дольменов Кинрю (преф. Сага), датируемая концом финального дзёмона – первой половиной раннего яёй. Они находятся на территории более позднего могильника Ку-боидзуми Маруяма, отно сящего ся к культуре кофун (V–VI вв. н.э.). Здесь локализовано 16 дольменов, одна могила с погребальной урной, две с каменными гробами в форме ящика, восемь курганов и три каменные гробницы. Дольмены имеют по пять-шесть опорных камней, длина плит достигает 3 м. Всего на памятнике раскопано 118 погребений, относящихся к финальному дзёмону – раннему яёй, и 12 захоронений эпохи кофун [Морита Такаси, 1997].

На могильнике Синмати (преф. Фукуока) выявлено 57 грунтовых могил, в т.ч. с дольменами на трехчетырех опорных камнях и с погребальными урнами [Яёй бунка…, 1991, с. 99]. К дольменам без опорных камней можно отнести комплекс Сито (преф. Фукуока). Он представлен десятью могилами, покрытыми каменными плитами, и восемью с погребальными урнами. В некоторых случаях стенки грунтовых могил с дольменами были укреплены каменными плитами [Ситосисэкибо-гун..., 1956, с. 5–8]. Сопроводительный инвентарь представлен ранней яёйской керамикой стиля ю:су (плоскодонные горшки с расширяющимся венчиком, кувшины с узким горлышком, миски на подставке), а также цилиндрическими бусинами кудатама и шарообразными кодама , ретушированными наконечниками стрел, единичными изделиями из бронзы [Яёй бунка…, 1991, с. 97–103].

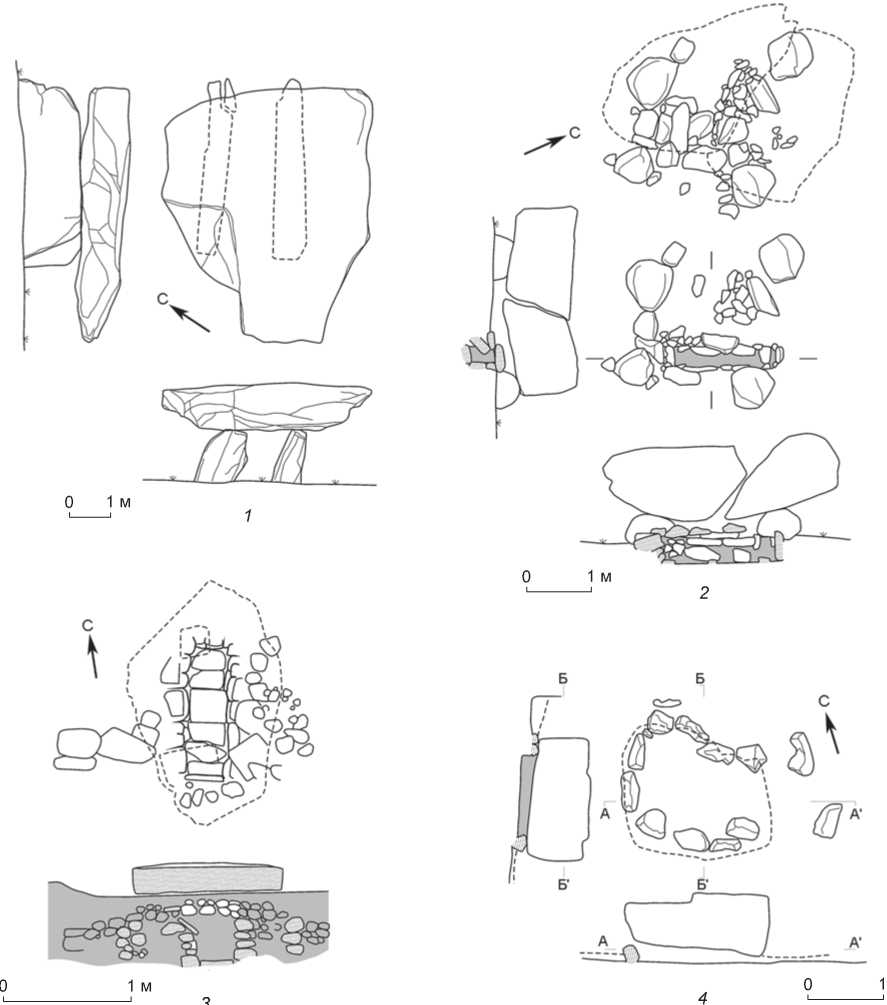

На смену погребениям с дольменами постепенно приходят захоронения в керамических урнах и земляных насыпях. Мегалитические конструкции среднего и позднего периодов яёй представлены уникальными комплексами Сугу Окамото (г. Фукуока) и Татэцуки (преф. Окаяма). Первый включает могилы с насыпями, с погребальными урнами, а также следы мастерских по производству изделий из бронзы. На могильнике особо выделяется сектор D с мегалитической конструкцией из двух каменных плит поверх грунтовой могилы с погребальной урной (рис. 3, 1 ). Один камень, длиной 3,6, шириной 2 м, закрывает могильную яму, другой расположен вертикально у края первого, его высота 1,5, ширина 1,2 м. Толщина плит варьируется от 30 до 40 см. На могильнике зафиксировано 300 погребений с инвентарем, включающим украшения, бронзовые мечи, алебарды, наконечники стрел и зеркала. Наличие столь богатого инвентаря и мегалитической конструкции над погребением позволяет предполагать, что женщина, останки которой обнаружены в урне, была представительницей элиты, возможно, вождем [Сидзэн…, 2013, с. 138–140].

Второй уникальный комплекс относится к финальному периоду яёй и представлен курганом Татэцуки. Насыпь состоит из трех частей, расположенных по линии северо-восток – юго-запад, центральная круглой формы (43 м в диаметре), две боковые – прямоугольной

Рис. 3. Мегалитические сооружения эпохи яёй. Японский архипелаг.

1 – комплекс Сугу Окамото (по: [Сидзэн..., 2013]); 2 – комплекс Татэцуки (по: [Кондо Ёсиро, 2002]).

(до 4,5 м высотой). По всему контуру кургана прослеживается каменная кладка. На его поверхности находилось сооружение из пяти вертикально стоящих камней (высотой до 2 м), расположенных вокруг центрального погребения (рис. 3, 2 ). Внутри кургана обнаружена деревянная погребальная камера (3,5 × 1,5 м) с деревянным гробом (длина 2, ширина 0,7 м), в котором найдены железный меч, свыше 2 тыс. стеклянных бусин и керамическая магатама . Можно предположить, что могила принадлежала лицу, имевшему высокий статус [Кондо Ёсиро, 2002, с. 10–15, 114–116].

Таким образом, говоря о мегалитиче ских конструкциях культуры яёй, мы прежде всего подразумеваем погребения с дольменами. Несмотря на то что в период позднего – финального дзёмона на территории о-ва Кюсю в погребальной практике использовались конструкции из камней, традиция возведения дольменов относится ко времени миграции населения с Корейского полуострова.

Заключение

Таким образом, феномен мегалитов – это не столько размеры и форма, сколько особые отношения между зрителем и объектом, символика культуры, способы культурной идентификации и дифференциации.

Если хронология мегалитов на Корейском полуострове и яёйских дольменов на о-ве Кюсю в целом укладывается в эпоху палеометалла (не древнее III тыс.), то в отношении ранней мегалитической традиции в северной части Японского архипелага этот вопрос остается открытым. Комплексы с каменными кругами начали создаваться там уже в среднем дзёмоне ок. 4 500 л.н.

Примечательно, что связь мегалитов с погребениями на Корейском полуострове и Японском архипелаге вовсе не носит обязательный характер, а в тех случа- ях, когда мегалитические сооружения сопровождаются погребениями, речь идет о захоронениях племенной элиты. Совершенно очевидно и то, что мегалиты не являются однозначным маркером земледельческих и скотоводческих обществ как на Корейском полуострове, так и на Японском архипелаге. Возникновение земледелия на Корейском полуострове относится к среднему неолиту, т.е. к домегалитическому времени [Чхве Джонпхиль, 2001, с. 49]. Дзёмонская традиция сооружения мегалитов вообще никоим образом с земледелием не связана. Этот феномен заслуживает специального исследования.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Авторы выражают искреннюю признательность профессору Йошитака Каномата (Университет Тохоку, Япония) за возможность посетить археологические памятники в префектурах Аомори и Акита, канд. ист. наук С.В. Лаптеву (Музей Михо, Япония) и почетному профессору Чхве Монлёну (Сеульский университет) за помощь с литературой по тематике статьи и ценные комментарии.

Список литературы Мегалитические сооружения Корейского полуострова и Японского архипелага: комплексный анализ проблем происхождения и назначения

- Бутин Ю.М. Древний Чосон (ист.-археол. очерк). - Новосибирск: Наука, 1982. - 330 с.

- Воробьев М.В. Корея до второй трети VII века: этнос, общество, культура и окружающий мир. - СПб.: Петербург. Востоковедение, 1997. - 432 с.

- Деревянко А.П. Культура яёй и ее связи с материковыми культурами // Археология Северной и Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1975. - С. 138-149.

- Ким Воллён. Хангук когохак кэсоль (Основы археологии Кореи). - Сеул: Ильджиса, 1986. - 293 с. (на кор. яз.).

- Ким Джансок. Бронзовый век // Хангук когохак каный (Лекции по археологии Кореи). - Сеул: Сахве пхённон, 2007. - С. 73-105 (на кор. яз.).