«Мегалиты» - дропстоуны Чуйской степи как разновидность археологических памятников (Южный Алтай)

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ автора по изучению археологического контекста природных объектов скоплений дропстоунов Чуйской степи на юге Российского Алтая (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Дропстоуны являются отдельными крупными обломками коренных пород или их скоплениями, перенесенными по поверхности позднеплейстоценового Чуйского ледниково-подпрудного озера айсбергами и выпавшими на его дно. В полевом сезоне 2023 г. было исследовано более десяти скоплений дропстоунов в разных частях Чуйской степи, включая т.н. Тархатинский мегалитический комплекс. Практически все из них несут на себе следы воздействия древних людей: выбитые петроглифы на камнях, сооружение каменных кладок и курганов, этнографических погребений. Скопления дропстоунов рассмотрены на примере двух местонахождений: Жылкы-тас и Чичкетерек. Приведено описание и характеристика петроглифов на этих объектах. Автор пришел к выводу, что большинство из них датируется эпохой бронзы ранним железным веком (II-I тыс. до н.э.). Тархатинский «мегалитический» комплекс до сих пор воспринимается археологами и астрономами как некий рукотворный объект, служивший своего рода астрономической обсерваторией, святилищем и сакральным центром. Однако признание Тархатинского комплекса скоплением дропстоунов ставит под сомнение вывод о нем как некой астрономической обсерватории. Несомненно, что скопления камней в степи, особенно огромных глыб, поражало воображение древних людей и они могли воспринимать их как творение своих предков-богатырей. Вероятно, отсюда почитание этих объектов, желание «достроить» их, нанести рисунки, совершить погребение. Кроме того, крупные скопления камней в степи воспринимались как определенные ориентиры на местности и достопримечательные места.

Южный алтай, дропстоуны, ориентир, достопримечательность, чуйская степь, петроглифы, тамги, каменные выкладки, эпоха бронзы, скифское время

Короткий адрес: https://sciup.org/145146702

IDR: 145146702 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0668-0675

Текст научной статьи «Мегалиты» - дропстоуны Чуйской степи как разновидность археологических памятников (Южный Алтай)

Археологические памятники Алтая различных исторических эпох, особенно те из них, что выделялись своими большими размерами, особой формой или конструкцией, художественной выразительностью и т.п., со временем становились частью природно-культурного ландшафта, ориентиром и достопримечательностью. Им могли присваиваться имена собственные, они почитались, рядом с ними могли проводиться культовые и обрядовые действия. Речь идет о крупных херексурах, «царских» курганах па-зырыкской культуры, стелах эпохи бронзы или раннего железного века, реалистичных раннесредневековых изваяниях.

Однако и достопримечательные объекты (конкретные горы, скальные останцы, огромные валуны и пр.), созданные природой, также привлекали внимание людей, которые включали их в свое культурное пространство путем выбивки на них петроглифов, устройства рядом с ними различного рода каменных выкладок, погребений и т.п. Одной из таких ярких разновидностей объектов, созданных природой и привлекавших внимание людей, являются «мегалиты» – скопления дропстоунов в большом количестве разбросанные в Чуйской степи на юге Российского Алтая. Этот вид природно-культурных объектов пока не становился предметом системного рассмотрения и анализа. Пожалуй, наибольшую известность из них получил т.н. Тархатинский «мегалитический» комплекс [Марсадолов, 2004; 2005а; 2005б; 2007; Маточкин, 2010; Маточкин, Гиенко, 2011; 2014; Соёнов и др., 2000; и др.] и в меньшей степени – пункт петроглифов «Чуйский тракт»* на «крупных сланцевых плитах ледникового происхождения», находящийся в 10 км от с. Ташанта [Кубарев, 1980, с. 73, рис. 3, 1 ; Кубарев, Маточкин, 1992, с. 53]. А между тем, на камни почти каждого, по меньшей мере, из десяти крупных скоплений дропстоунов, известных в Чуйской степи, нанесены петроглифы различных исторических периодов, рядом с ними сооружены каменные кладки, кольца или курганы, устроены этнографические погребения.

Мегалиты или дропстоуны?

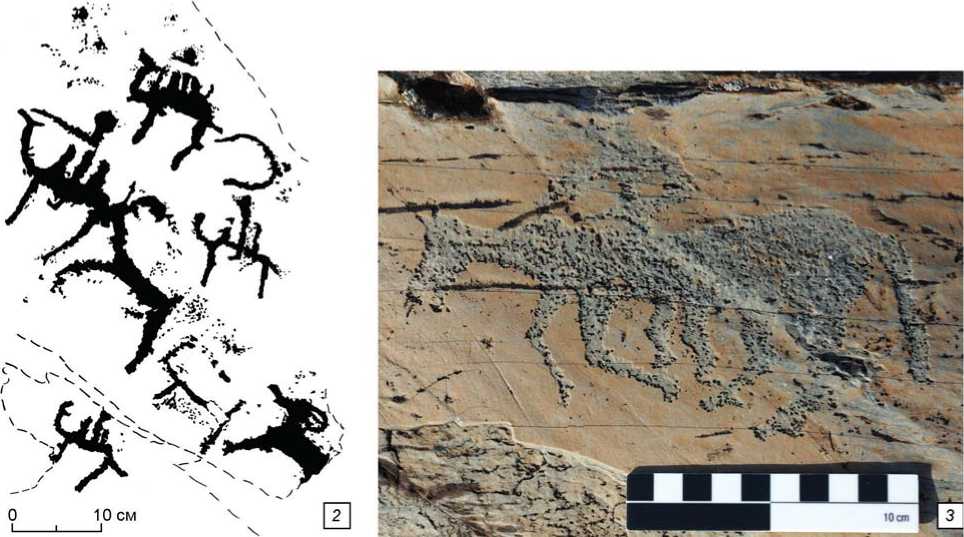

Тархатинский «мегалитический» комплекс (далее – ТМК) расположен на южной оконечности Чуйской степи, примерно в 20 км к юго-западу от с. Кош-Агач и в 2 км к северо-западу от р. Тархата у автодороги Кош-Агач – Джазатер. ТМК представляет собой скопление каменных глыб, расположенных в виде окружности с внутренним диаметром 60 м (рис. 1). В южной и юго-западной частях она допол- нена более мелкими камнями и округлыми каменными выкладками. На нескольких глыбах «мегалита» выбиты петроглифы, преимущественно эпохи развитой и поздней бронзы – раннего железного века. Он привлекает к себе внимание археологов и астроархеологов на протяжении, по меньшей мере, последних тридцати лет, а в последние годы стал одной из главных туристических достопримечательностей Алтая. Тархатинский «мегалит» представляет собой яркий пример памятника, с которым связано современное мифотворчество, подогревающего к нему интерес со стороны как местных жителей, так и приезжих «паломников».

В 1994–1997 гг. он исследовался экспедицией Горгно-Алтайского государственного университета под руководством В.И. Соёнова [Соёнов и др., 2000]. Была выполнена инструментальная съемка объекта, определены горные породы, проведено измерение магнитного поля, изучены и скопированы рисунки, выбитые на камнях «мегалита». По мнению авторов исследования, ТМК – это искусственное сооружение, которое состоит из уложенных по кругу камней, глыб и округлых каменных выкладок [Там же, с. 7]. По их заключению, процесс строительства объекта не вполне ясен: «Если говорить о первой гипотезе (все камни принесены ледником, затем расставлены людьми согласно замыслу, либо самые большие камни принесены ледником, а более мелкие – привезены людьми – Авт. ), то она не выдерживает критики. Во-первых, ледниковые морены, расположенные рядом имеют совершенно иной характер, чем камни мегалитического объекта; во-вторых, подобных свалов пород ни поблизости, ни в одном из других районов Горного Алтая не обнаружено, и локализация ледником такого количества каменного материала в одном месте представляется маловероятной (или скорее невероятной). Поэтому наиболее правдоподобным, на наш взгляд, выглядит вторая гипотеза о транспортировке людьми камней из ближайшего выхода коренных пород специально для строительства данного объекта» [Там же, с. 14]. Исследователи предположили, что ТМК имел многофункциональное назначение как некий ритуальный, культовый объект и своего рода астрономическая обсерватория [Там же].

В 2003–2005 гг. ТМК исследовался Саяно-Алтайской экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством Л.С. Марсадолова, включая его па-леоастрономическое изучение [2004; 2005а; 2006б; 2007]. По его образному выражению, ТМК является алтайским «Стоунхенджем», который был построен в конце III – начале II тыс. до н.э. [Марсадолов, 2005б, с. 96]. Исследователь отнес тархатинский комплекс к т.н. племенному культовому центру, у которого есть «пяточный» камень, «ворота» из вертикально установленных камней [Марсадолов, 2004, с. 56, 57; 2005а, с. 39]. Он пришел к выводу, что тархатинский памятник функционировал многие столетия начиная

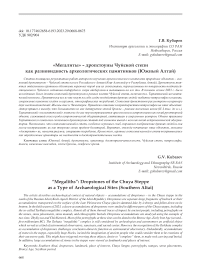

Рис. 1. Тархатинский «мегалитический» комплекс – скопление дропстоунов и пристроенных к нему каменных кладок.

1 – вид с севера; 2 – вид сверху.

со II тыс. до н.э., включая тюркское время [Марсадо-лов, 2007, с. 209]. Однако какие-либо аргументы этому утверждению не приводятся.

В 2009–2012 гг. тархатинский комплекс исследовался Е.П. Маточкиным совместно со специалистом-астрономом Е.Г. Гиенко [Маточкин, 2010; Маточкин, Гиенко, 2011; 2014; и др.]. Были скопированы ранее не публиковавшиеся рисунки, проведены астрономи- ческие и фотографические наблюдения, в т.ч., в период летнего солнцестояния и весеннего равноденствия, что, по мнению авторов, позволило уточнить некоторые особенности функционирования ТМК и его датировку. Особенно крупным глыбам эти исследователи присвоили имена: «Камень со щелью», «Богатырь», «Скиф», «Сфинкс», «колыбель Сартакпая». Некоторые из них образуют т.н. северо-западные и восточные

«ворота». В отличие от своих предшественников, они пришли к выводу о том, что основные календарные явления, связанные с движением Солнца и Луны, наблюдались древними астрономами у каменной «Колыбели Сартакпая», а не из центра комплекса. Согласно их выводам, ТМК является древнейшим календарем, сакральным центром, святилищем, сооруженным в конце III – сер. II тыс. до н.э. с целью познания закономерностей, связанных с движением главного божества – Солнца [Маточкин, Гиенко, 2014, с. 91].

Утверждая рукотворность ТМК, все вышеперечисленные исследователи не пытались объяснить, каким же образом люди в эпоху бронзы могли транспортировать огромные каменные глыбы размером до 6 × × 5 × 4 м и весом в несколько десятков тонн на несколько километров для строительства мегалита. А ведь подобная задача является нетривиальной и технически сложной даже в наши дни.

В действительности, огромные глыбы тархатин-ского комплекса располагаются не идеальной окружностью (как это, напр., представлено на плане объекта [Соёнов и др., 2000, рис. 1]), а преимущественно в его северо-западной и юго-восточной частях (рис. 1). Более того, практически вокруг каждой глыбы имеется развал из более мелких камней, а отдельные камни выходят за радиус окружности. Остальная (южная) часть сооружения достроена людьми путем добавления более мелких камней и каменных выкладок. Тархатин-ский комплекс представляет собой одно из множества скоплений дропстоунов в Чуйской степи, вероятно, одно из самых крупных. Подобные многочисленные поля дропстоунов хорошо известны в Чуйской впадине вдоль подножия Курайского хребта и хребта Сайлюгем: «Часто они образуют округлые или вытянутые в плане скопления неокатанных либо слабо окатанных глыб со следами палеолитических сколов и петроглифами, нанесенными уже значительно позднее» [Агатова, Непоп, 2017, с. 7].

Дропстоуном является слабо окатанный обломок горной породы часто крупных размеров (в несколько метров по длинным осям), а также более мелкие обломки, включая гальку и гравий, выпавшие из тающего плавучего льда (айсберга) в тонкослоистые осадки дна океана, моря или озера. В данном случае речь идет о скоплении дропстоунов на дне позднеплейстоценового Чуйского ледниково-подпрудного озера: «Отличительной особенностью обеих впадин (Чуйской и Курайской – Авт. ) являются дропстоуны – отдельные крупные обломки коренных пород или их скопления, перенесенные по поверхности древнего озера айсбергами. Петрографический состав дропсто-унов указывает на преобладание их переноса с западных частей водоема, что соответствует и современной розе ветров» [Агатова и др., 2021, с. 275].

Результаты датирования с использованием космогенных нуклидов (10Be) валунов-дропстоунов на днище Курайско-Чуйской системы впадин свиде- тельствуют о том, что их последнее осушение и катастрофический паводок произошли ок. 15–16 тыс. л.н. [Reuther et al., 2006, p. 915]. Как минимум с 8 200 л.н. в центральной части Чуйской котловины уже не существовало единого крупного озера, о чем свидетельствуют радиоуглеродные даты палеопочв, перекрывающих озерные отложения в долине Чуи между Чуйской и Курайской впадинами [Агатова и др., 2021, с. 280, 286].

Описание и археологический контекст скоплений дропстоунов Жылкы-тас и Чичкетерек

В полевом сезоне 2023 г. Чуйский отряд ИАЭТ СО РАН провел разведочные работы на территории Он-гудайского и Кош-Агачского р-нов Республики Алтай, где, в числе прочего, были обследованы более десятка скоплений дропстоунов Чуйской степи.* Подавляющее большинство из них содержит следы антропогенного воздействия (нанесение петроглифов на камни, устройство каменных кладок или колец, погребений этнографического времени, нахождение обломков керамических сосудов и пр.). Исследовался и Тархатинский «мегалитический» комплекс. Однако, учитывая высокую степень изученности последнего, хотелось бы остановиться на тех местонахождениях, которые пока практически не привлекали к себе внимания. Приведем краткое описание скоплений дроп-стоунов Жылкы-тас и Чичкетерек в их археологическом контексте.

Жылкы-тас (Лошади-камни – казах.) представляет собой пять отдельных скоплений дропстоунов, удаленных друг от друга примерно на 100–300 м. Находятся рядом с Чуйским трактом, примерно в 10 км от с. Ташанта.** Первое из них – Жылкы-тас-1 образует весьма хаотичное скопление камней размером примерно 230 × 200 м (рис. 2, 1 ). Камни серого цвета имеют самые различные размеры. Наиболее крупные из них имеют размеры 7 × 2,7 × 1,5 м и 6 × 2 × 2 м. По меньшей мере, на девяти камнях этого скопления (преимущественно на самых крупных) нанесены петроглифы.

На одном из крупных камней выбито ок. 30 слабо различимых фигур животных, в основном козлов. На боковой грани еще одной массивной глыбы нанесены фигуры животных и сцена со всадниками на верблюдах и козлами (рис. 2, 2 ). Рядом с ней воспроизведена композиция с тремя лучниками, стреляющими в коз-

Рис. 2. Скопление дропстоунов Жылкы-тас-1 и петроглифы на них.

1 – вид сверху; 2 – сцена, включающая всадников на верблюдах и козлов; 3 – фигура всадника.

лов. На этом же камне, в разных местах выбиты две антропоморфные фигуры.

Примечательной представляется реалистичная фигура всадника со спущенными и согнутыми в коленях ногами (рис. 2, 3). Лошадь показана с четырьмя ногами. На многих крупных камнях имеются посетительские надписи, выполненные в т.ч. краской. Благодаря близости к Чуйскому тракту, объект привлекает к себе повышенное внимание, что выражает- ся в большом количестве битого стекла, посуды, мусора. Близ крупного западного камня скопления, на котором не зафиксированы петроглифы, зафиксировано огромное количество обломков толстостенных керамических сосудов.

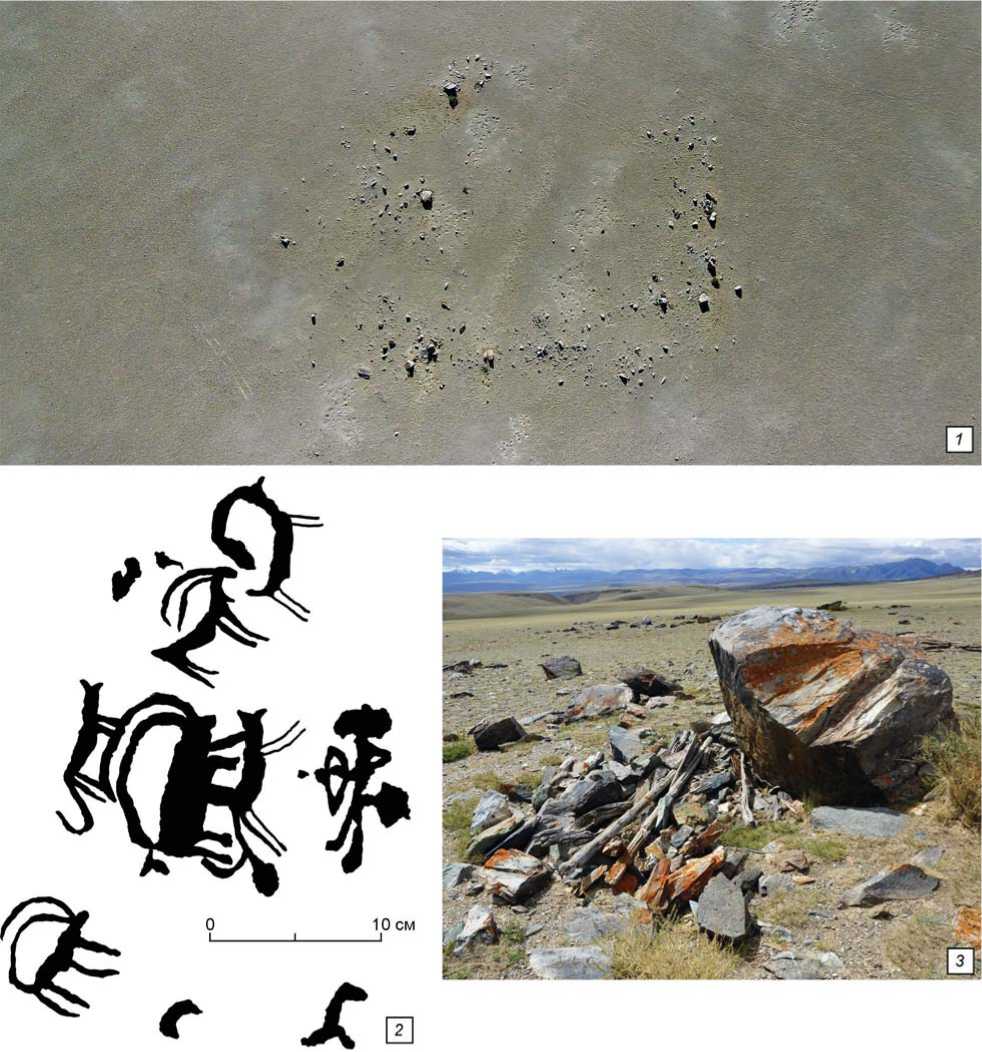

Чичкетерек-1 является одним из трех скоплений дропстоунов, расположенных в долине одноименной реки, правого притока Чуи, выше холмов Бигдон, у южного подножия Курайского хребта. Образует по-

Рис. 3. Скопление дропстоунов Чичкетерек, сцена петроглифов на одном из них и этнографическое, теленгитское погребение близ каменной глыбы.

1 – вид сверху; 2 – сцена охоты лучника с двумя собаками на козлов; 3 – деревянное перекрытие могилы.

добие окружности из камней-дропстоунов различного размера, диаметром ок. 300–350 м (рис. 3, 1). Наиболее крупные камни имеют размеры примерно 3 × 1,5 × × 1 м. По меньшей мере, на 14 камнях зафиксированы петроглифы. Изображения представлены фигурами животных, преимущественно козлов. Так, напр., на одном из больших камней выбито порядка 20–25 фигур животных. Среди них выделяется выбитая фигура человека с расставленными в стороны руками и ногами, на голову и верхнюю часть тулова которого при- ходится естественная лунка. Еще одна композиция, выполненная на горизонтальной поверхности камня, примечательна наличием в ней воина-охотника в грибовидном головном уборе, который при помощи двух собак охотится на козлов (рис. 3, 2).

Примерно в центре скопления дропстоунов сооружена каменная кладка диаметром ок. 5 м, высотой 0,2–0,3 м. Ее края образованы вертикально вкопанными камнями. У одного из крупных камней в северной части скопления устроено этнографическое теленгит- ское погребение, которое маркируется жердями, досками, камнями (рис. 3, 3).

Выбитые, а иногда и гравированные рисунки на камнях-дропстоунах принадлежат к различных историческим эпохам, однако, судя по аналогиям, они относятся преимущественно к эпохе ранней и развитой бронзы (началу – середине II тыс. до н.э.), а также поздней бронзе и раннему железному веку (I тыс. до н.э.) [Кубарев, 2011, с. 61, 62]. Вероятно, к этим же периодам должно относиться и большинство каменных кладок и курганов, зафиксированных на скоплениях дропстоунов. Отдельные родоплеменные знаки – тамги и единичные гравировки на камнях подобных объектов безусловно принадлежат древнетюркской эпохе.

Заключение

До недавнего времени в Чуйской степи в археологическом контексте было известно практически только одно скопление дропстоунов – Тархатинский «мегалитический» комплекс. Впрочем, как мы увидели, он воспринимался и до сих пор воспринимается археологами и астрономами как некий рукотворный объект, служивший своего рода астрономической обсерваторией, святилищем и сакральным центром. Тот факт, что Тархатинский комплекс, как и другие скопления дропстоунов, могли почитаться древними людьми, не вызывает сомнений. Однако признание Тархатинского комплекса скоплением дропстоунов ставит под сомнение вывод о нем как некой астрономической обсерватории, хотя бы потому, что расположение камней в скоплении не является делом рук человека. Это, в свою очередь, ставит под сомнение и соответствующую интерпретацию петроглифов, которые в мифологизированной форме якобы отражают наблюдаемые астрономические явления [Маточкин, Гиенко, 2014, с. 97–100, рис. 6, 7]. Да и сами интерпретируемые петроглифы невыразительны и производят впечатление незаконченных изображений.

Л.С. Марсадолов обнаружил ранее известное скопление дропстоунов с нанесенными на них петроглифами рядом с Чуйским трактом (Жылкы-тас), назвал их мегалитом и предположил, что он остался недостроенным [2004, с. 58; 2007, с. 208, 209]. Однако отсутствие окружности из камней-глыб свидетельствует не о незавершенности строительства мегалита, а лишний раз подтверждает то, что это скопление дропстоу-нов, которое может быть любой конфигурации.

Ярким примером почитания подобных скоплений камней-дропстоунов в древности является наличие на них выбитых изображений, выложенных каменных кладок, в XIX – начале XX в. – устройство на них погребений, подобно широко распространенной среди местного населения практики сооружения впускных захоронений в насыпи древних курганов. Наконец об этом же свидетельствует присвоение в наши дни от- дельным скоплениям камней имен – напр., Жылкы-тас. Несомненно, что скопления камней в степи, особенно огромных глыб, поражало воображение древних людей (как продолжает поражать и наших современников), и они могли воспринимать их как творение своих предков-богатырей. Особенно если они образовывали подобие окружности. Вероятно, отсюда желание «достроить» их, нанести рисунки, совершить погребение и т.п. Безусловно, крупные скопления камней в степи воспринимались как определенные ориентиры на местности и достопримечательные места. Наверное, именно поэтому на некоторых скоплениях дропстоунов выбиты раннесредневековые тамги.

Необходимо продолжить изучение скоплений дропстоунов в Чуйской степи, в т.ч., в кооперации с коллегами-геологами. Эти объекты, созданные природой, можно считать своеобразной разновидностью археологических памятников Южного Алтая.

Статья написана в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

За ценные консультации и ссылки на публикации я благодарен канд. геол.-минер. наук, ст. науч. сотр. Института геологии и минералогии СО РАН им. В.С. Соболева А.Р. Агатовой.

Список литературы «Мегалиты» - дропстоуны Чуйской степи как разновидность археологических памятников (Южный Алтай)

- Агатова А.Р, Непоп РК. Соотношение позднепалеолитических памятников Чуйской котловины с геологическими следами ледниково-подпрудных озер позднего плейстоцена // Стратиграфия. Географическая корреляция. - 2017. -Т. 25. - № 3. - С. 1-17. DOI: 10.7868/S0869592X17030024

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Моска П. Ландшафтно-климатические изменения в высокогорье Русского Алтая в контексте его освоения человеком за последние 20 тысяч лет // Stratum plus. - 2021. - № 6. -С. 269-298. EDN: ENZTNY

- Кубарев В. Д. Археологические памятники Кош-Агачского района (Горный Алтай) // Археологический поиск (Северная Азия). - Новосибирск: Наука, 1980. - С. 69-91.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -444 с.

- Кубарев В. Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. - 123 с.