Механизмы передачи теплоты в градирнях (теория и методы расчёта)

Автор: Шишацкий Ю.И., Никель С.А., Толстов С.А., Авцинов И.А., Дерканосова А.А., Емельянов А.Е.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 1 (99) т.86, 2024 года.

Бесплатный доступ

Градирни - высокоинтенсивные смесительные теплообменные аппараты. В них теплообмен происходит при непосредственном контакте (соприкосновении) теплоносителей, то есть в теплообменниках отсутствует термическое сопротивление стенки. При охлаждении оборотной воды воздухом часть теплоты передается за счет поверхностного испарения воды - превращения воды в пар с последующим переносом пара путем диффузии в поток воздуха. Другая часть - за счет разницы в температурах между водой и воздухом, то есть теплопередачей соприкосновением (теплопроводность и конвекция). Теплопередача при непосредственном контакте воздуха и вводы всегда сопровождается процессом переноса массы из одной фазы в другую. Это типичный процесс сопряженного тепломассопереноса. В нашем случае под испарением подразумевается процесс перехода воды из жидкого состояния в парообразное при температуре меньшей, чем температура кипения воды при заданном давлении. Поскольку в процессе испарения вода охлаждается, то источником энергии является сама вода. Имеет место процесс адиабатного испарения, при этом вода охлаждается до температуры мокрого термометра. В градирне всегда имеет место испарение. Установлено, что отвод теплоты испарением преобладает над теплоотдачей соприкосновением. Записано уравнение теплового баланса, позволяющее определить расход воздуха на охлаждение воды. Приведено уравнение для расчета температуры мокрого термометра. Приведен метод расчета средней разности энтальпий воздуха в градирне. Аэродинамический расчет вентиляторных градирен заключается в установлении соответствия полного аэродинамического сопротивления градирни напору, развиваемому вентилятором. Полное аэродинамическое сопротивление представляет собой сумму сопротивлений ее элементов. Записаны формулы для расчета коэффициентов сопротивлений. Рассмотрены потери воды вследствие испарения, уноса в виде капель, на фильтрацию, продувку.

Градирня, теплота, расчеты, потери воды, аэродинамический расчет

Короткий адрес: https://sciup.org/140305679

IDR: 140305679 | УДК: 640 | DOI: 10.20914/2310-1202-2024-1-31-37

Текст научной статьи Механизмы передачи теплоты в градирнях (теория и методы расчёта)

Градирни – смесительные теплообменники – являются высокоинтенсивными аппаратами, так как в них теплообмен происходит при непосредственном контакте (соприкосновении) теплоносителей, то есть в смесительных теплообменниках отсутствует термическое сопротивление стенки.

При охлаждении оборотной воды воздухом часть теплоты передается за счет поверхностного испарения воды – превращения воды в пар с последующим переносом пара путем диффузии в поток воздуха. Другая часть – за счет разницы в температурах между водой и воздухом, то есть теплопередачей соприкосновением (теплопроводность и конвекция) [1, 2].

Теплопередача при непосредственном контакте воздуха и вводы всегда сопровождается процессом переноса массы из одной фазы в другую. Это процесс сопряженного тепломас-сопереноса [5, 8, 9].

В нашем случае под испарением подразумевается процесс перехода воды из жидкого состояния в парообразное при температуре меньшей, чем температура кипения воды при заданном давлении.

В соответствии с кинетической теорией газов, механизм процесса испарения воды с поверхности соприкосновения ее с воздухом можно трактовать следующим образом [4, 11]. Молекулы воды находятся в хаотическом (вращательном, колебательном и поступательном) тепловом движении, а их скорости отклоняются в широких пределах от среднего значения. Молекулы, обладающие большой кинетической энергией, вылетают в пространство, расположенное над поверхностью воды, преодолевая силы молекулярного сцепления. Эти молекулы при столкновении с молекулами воздуха изменяют величину и направление своего движения. Часть молекул воды возвращается обратно в воду. Другая часть молекул удаляется от поверхности воды, проникает в воздух в результате диффузии и конвекции и уже безвозвратно теряется водой, образуя водяной пар в воздухе.

В непосредственной близости к поверхности воды воздушная фаза насыщена паром и при этом парциальное давление p п равно давлению насыщенного пара P п при температуре жидкости. Поскольку в рассматриваемом случае р п < Р п , то возникает поток вещества из жидкости в воздушную фазу. Переносимая потоком энергия запишется как q п r , где r – энтальпия испарения.

Поскольку в процессе испарения вода охлаждается, то источником энергии q п r является сама вода. В нашем случае испарение происходит за счет переноса теплоты от воздуха к воде и ее охлаждения (процесс адиабатного испарения).

При адиабатном испарении вода охлаждения до температуры мокрого термометра t м.т. – наинизшей температуры воды, испаряющейся в движущуюся над ней парогазовую смесь.

Значение t м.т определяется равенством потоков теплоты, передаваемой воздухом воде за счет конвекции [α( t в – t м.т )] и переносимой из жидкой фазы в воздушную вследствие испарения ( q п r ):

α( t в – t м.т ) = q п r , (1) где t в – температура воздуха, α – коэффициент теплоотдачи.

Основываясь на кинетических закономерностях массопереноса, определяется величина q п r . Из уравнения (1) следует:

α = q п r / ( t в – t м.т ), (2)

t м.т = t в – q п r /α

Уравнение (1) решается, следовательно, путем анализа тепломассопереноса.

Принято считать, что основное сопротив- ление процессу теплопередачи в системах газ – жидкость сосредоточено в газовой фазе. При этом для расчета кинетики процесса целесообразно воспользоваться выражением (1).

Таким образом, в градирне всегда имеет место испарение. Но поскольку испарение связано с затратой теплоты на изменение агрегатного состояния, то оно вызывает поток теплоты Q u только от воды к воздуху (отвод теплоты), то есть охлаждение воды. Поток теплоты за счёт соприкосновения Q с также направлен от воды к воздуху. Результирующее количество теплоты Q составит:

Установлено, что отвод теплоты испарением преобладает над теплоотдачей соприкосновением.

Тепловой баланс системы производственное оборудование – градирня имеет вид:

(5) где Q об – количество теплоты, выделяемое оборудованием; Q гр – количество теплоты, отводимое холодным воздухом в градирне.

На основании этого запишем уравнение теплового баланса, позволяющее определить расход воздуха G в на охлаждение воды:

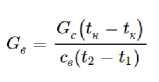

G • c ( t H — откуда

t k ) = G . • С в ( 1 2 - ^

где G – расход охлаждаемой воды; с – средняя удельная теплоёмкость этой воды; с в – удельная теплоёмкость воздуха; t н , t к – начальная и конечная температура охлаждаемой воды; t 1 , t 2 – начальная и конечная температура охлаждающего воздуха.

Уравнение теплового баланса можно записать иначе:

(т^- ~ (т;К; = ^К ~ ('ЛК,. ~ Q” (8)

Откуда

_ \G(\-hK)-Q„]

л К;-^ (9)

где G - расход охлаждаемой воды; h н и h к -начальная и конечная энтальпия охлаждаемой воды ( h = ct , где с - теплоемкость, t - температура теплоносителя); h н . в и h к.в - начальная и конечная энтальпия охлаждающего воздуха; Q п - потери теплоты в окружающую среду.

При теплотехнических расчетах задаются: средней максимальной температурой воздуха наиболее теплого месяца; средней месячной относительной влажностью воздуха в 15 ч наиболее тёплого месяца; атмосферным давлением; температурой воздуха по психрометру.

Теория мокрого термометра [10] основана на использовании процесса сопряжённого тепломассопереноса в движущейся среде в близи поверхности раздела фаз с целью расчёта стабилизированного значения температуры мокрого термометра t м.т.

В стационарном состоянии поток теплоты, направленный внутрь воды, равен изменению энтальпии на её поверхности:

1'^ -^ ^ — "'"“^'"(гт) (10) 1 — е ~ 9х / где а - коэффициент теплоотдачи, независящий от движущей силы процесса; tм.т - температура мокрого термометра; Cо - коэффицент Эккермана, зависящий от мольного потока компонентов и коэффициента теплоотдачи; r - теплота испарения на межфазной поверхности; в - коэффициент массоотдачи, не зависящий от движущей силы процесса; p - полное давление в двухфазной системе: g - мольная доля; gк - концентрация на межфазной поверхности.

Используя аналогию между коэффициентами теплопередачи и массопередачи, получим уравнение:

^-^'т^^^-11 Н,—) (11)

где в - поправочный коэффициент (обычно принимается в = 1); С р - мольная теплоёмкость компонента; Le = Pr / Sc - число Льюиса для жидкости; Pr , Sc - числа Прандтля и Шмидта для жидкости или DC р р / Л , где D - коэффициент диффузии в жидкости; р , Л - соответственно плотность и коэффициент теплопроводности жидкой фазы.

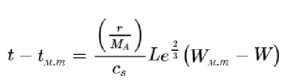

Уравнение (11) позволяет найти t м .т для фиксированных значений g и t . После введения ряда приближений для фактора Эккермана и с учётом незначительной разности температур и парциальных давлений при использовании показаний t м.т , уравнение (11) принимает вид:

" - ' = —■ ■ (^ - !l) (12)

При измерении влажности для системы воздух-вода погрешность в результате допущенных приближений не превышает 2-3%. Если использовать значения влажности воздуха W = Мад/Мв(1 - g) и массовой теплоёмкости паровоздушной смеси Cs = св+ Wcа то уравнение (12) можно записать в виде:

где M i , M в - молекулярные массы жидкой фазы и воздуха; с в - теплоёмкость паровоздушной смеси.

При практическом применении уравнения (12) в случае системы вода-воздух, для которой Le23 = 1, число Льюиса в уравнении опускают, тогда уравнение (13) приобретает вид:

^-{тп)^ = f''■ :--(ж )и ■■ ■(14)

Вследствие небольших изменений тепло- емкости с изменением температуры, этими изменениями пренебрегают. Тогда на поверхности шарика мокрого термометра энтальпия насыщенного воздуха на единицу массы будет равна энтальпии смеси воздух-вода в объёме.

Иными словами разность между температурой сухого термометра t с и температурой мокрого термометра t м.т. пропорциональна влажности воздуха: чем суше воздух, тем больше разность t с - 1 м.т. ; если же воздух насыщен паром, то t с = t м.т ., так как парциальное давления водяного пара в воздухе равно давлению насыщения водяного пара при той же температуре t с . Поскольку психометрическое отношение приблизительно равно единице, то температура мокрого термометра практически та же, что и температура адиабатического насыщения в системе воздух-вода. На практике значение t м.т -■ const , однако значения t и W изменяются.

Зачастую возникает задача определения средней разности энтальпии воздуха в градирне, локальные значения которой могут существенно изменятся [3]. Обычно для расчета используется уравнение Меркеля, выражающее общее количество теплоты передаваемое в результате совокупности конвективного теплообмена и изменения агрегатного состояния вещества- испарения воды. Движущей силой является разность энтальпий (теплосодержаний) влажного воздуха.

Уравнение Меркеля имеет вид:

dQ = в х ( h ''- h ) dF (15)

где Q - количество передаваемой теплоты; в х -коэффициент массоотдачи, отнесенный к разности влагосодержаний воздуха; h" - энтальпия насыщенного влажного воздуха при температуре поверхности воды; h - энтальпия влажного воздуха в основном потоке; F - поверхность.

Поскольку уравнение (15) относится к элементам поверхности контакта воды и влажного воздуха, возникают трудности при правильном осреднении разности энтальпий воздуха.

Количество передаваемой теплоты находим из уравнения:

^Q = вЛ, = -G^F (16) к где Gв и Gж - расходы воздуха и воды; k - поправочный множитель; сж - теплоёмкость воды; t - температура воды.

Из (15) и (16) запишем:

Gplh = -G^Gt = -ipG' -h^SF (17)

Уравнение (16) в интегральной форме:

Q = G;G: -bp=iG:p^^ Г AF^F (18)

где индексы 1 и 2 обозначают начальные и конечные значения параметров. Величина A h ср -средняя по поверхности разность энтальпий воздуха h "- h , дельта h ср = h" - h .

Используя объёмный коэффициент массоот-дачи ev = в х F/ V , отнесенный к единице активного объёма аппарата V = H F а (где Н - его высота, а F а - площадь сечения активного объёма), из уравнений (17) и (18) находим формулы для расчёта поверхности F , активного объёма V а и высоты Н а на градирни, тогда имеем:

л, h^ - hi ^—нГ

h - Ъ Н2

Л.Д. Берманом получена другая формула для средней логарифмической разности энтальпий:

h2 - hi Ahi - Ahi

Л ~ ~ (20)

Ш ДЬ, Sh"

Формула (20) обеспечивает большую для практических расчётов точность получаемых результатов по сравнению с (19).

Аэродинамический расчёт вентиляторных градирен заключается в установлении соответствия полного аэродинамического сопротивления градирни напору, развиваемому вентилятором [4, 6].

Полное аэродинамическое сопротивление P представляет собой сумму сопротивлений её элементов: входа воздуха в градирню P 1 ; воздухораспределителя P 2 ; поворота потока воздуха в ороситель P 3 ; внезапного сужения при входе воздуха в ороситель P 4 ; оросителя P 5 ; внезапного расширения при выходе воздуха из оросителя P 6 ; водоуловителя P 7 ; водораспределителя P 8 ; входа воздуха в вентилятор P 9 и выходного патрубка из вентилятора P 10 :

р = р1_р:_р._р1_р._р._р._р:._р.1_ р^ (21)

Величины сопротивлений входящую в правую часть выражения (21), рассчитываются по формуле:

. ..К = Sl.2 .JU Д ( )

где: £ i,2.,io - коэффициент сопротивления элементов градирни; ю 1,2...,10 - скорость движения воздуха в элементах градирни; р - плотность воздуха.

Коэффициент £ 1 для определения сопротивления Р 1 , отнесённый к скорости воздуха во входных окнах градирни, рекомендуется принимать:

£ 1 = 0,55 (23)

Коэффициент сопротивления воздухораспределителя ^ 2 рассчитывается по формуле:

Л=(о.1-и.1йЧ;)<. (24)

где q ж - плотность орошения градирни; d э - эквивалентный диаметр воздухораспределителя.

Коэффициент сопротивления поворота потока в ороситель, отнесенный к скорости воздуха в оросителя, рекомендуется принимать равным:

£3 = 0,5(25)

Величина коэффициента сопротивления ^ 4 определяется по формуле

S. = 0,511 -f | где fj - площадь живого сечения оросителя; f - площадь всего сечения оросителя.

Коэффициент сопротивления всего оросителя:

£ 5 = £ 5 h (27)

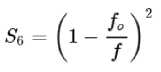

где h - высота оросителя, c - коэффициент сопротивления сухого и мокрого оросителя [2]. Коэффициент сопротивления выхода потока из оросителя:

Здесь величина коэффициента отнесена к скорости в живом сечении оросителя.

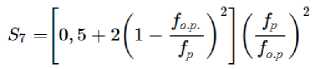

По Идельчику [6] величина коэффициента сопротивления водоуловителя ξ 7 определяется по формуле:

где f о.р . и f р – соответственно площади живого сечения и общая водоуловителя.

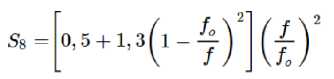

Коэффициент сопротивления водораспределителя можно рассчитать по формуле [6]:

где f о – площадь живого сечения водораспределителя; f – общая площадь устройства.

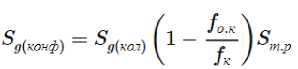

Предложена зависимость для определения коэффициента сопротивления входа воздуха через конфузор в вентилятор [4]:

Здесь f k и f о.k. – площадь сечения до и после сужения; Sg(кол) – коэффициент сопротивления конического коллектор; ξ g(кол) – коэффициент сопротивления трения.

Если выходной патрубок имеет форму диффузора, то его коэффициент сопротивления

510 =(1 + ^S^ (32)

где σ – поправочный коэффициент; ξ – коэффициент сопротивления расчётный.

Значения обоих коэффициентов приведены в специальной литературе.

Потери воды при работе градирен неизвестны.

Допуская, что вся теплота передаётся от воды только за счёт испарения, запишем:

C„r яй Gx Д tc^ (33)

где Gu – количество испарившейся воды; r – теплота парообразования; G ж – гидравлическая нагрузка градирни; ∆ t – перепад температур воды; с ж – удельная теплоёмкость воды.

Из (23) получаем выражение для определения количества испарившейся воды в процентах от общего расхода циркуляционной воды:

G Ate n= ^-100 =---100 = aAt (34)

где a – поверхность охлаждения, a = —100 (35)

Потери воды в виде капель из-за уноса существенно зависят от конструкций водораспределителя и каплеуловителя градирни, а также от их исправности. Принимаются потери за счёт уноса 0,3–0,5% от циркуляционного расхода воды [11].

Потери воды на фильтрацию малы и их при расчёте не учитывают.

Величина потери на продувку (сброса части воды из циркуляционной системы с целью ограничения солесодержания воды) определяется в зависимости от качества добавочной (свежей) воды. Потери могут составлять 0,5–5%

Изложенные в работе теоретические и практические материалы послужат полезной информацией для совершенствования действующих и разработки новых конструкций градирен.

Список литературы Механизмы передачи теплоты в градирнях (теория и методы расчёта)

- Чащин В.П., Гудков А.Б., Попова О.Н., Одланд И.О. и др. Характеристика основных факторов риска нарушений здоровья населения, проживающего на территориях активного природопользования в Арктике // Экология человека. 2014. № 1. С. 3–12.

- Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Прогноз глобального энергообеспечения: методология, количественные оценки, практические выводы // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. № 5. URL: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/

- Раскина Т.А., Пирогова О.А., Зобнина О.В., Пинтова Г.А. Показатели системы остеокластогенеза у мужчин с различными клиническими вариантами анкилозирующего спондилита // Современная ревматология. 2015. Т. 9. № 2. С. 23–27. doi: 10.14412/1996-7012-2015-2-23-27

- Терещенко Ю.В. Трактовка основных показателей вариабельности ритма сердца // Новые медицинские технологии на службе первичного звена здравоохранения: материалы межрегиональной конференции. 2010. С. 3–11.

- Абдурахманов Г.М., Лопатин И.К. Основы зоологии и зоогеографии. Москва: Академия, 2001. 496 с.

- Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 2. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ ГОСТ 8.586.5-2005.

- Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. М.: Стандартинформ, 2007. 143 c.

- Дмитриев А.В., Мадышев И.Н., Круглов Л.В., Чичирова Н.Д. Оценка эффективности процессов тепло-и массообмена в трехпоточной испарительной градирне с наклонно-гофрированными контактными элементами // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2020. Т. 12. №. 4 (48). С. 125-134.

- Тарасов Е.В., Жинов А.А. Оптимизация бездеаэраторной тепловой схемы паротурбинной установки с теплообменными аппаратами смешивающего типа // Электронный журнал: наука, техника и образование. 2017. №. 2. С. 56-63.

- Rao R.V., More K.C. Optimal design and analysis of mechanical draft cooling tower using improved Jaya algorithm // International Journal of Refrigeration. 2017. V. 82. P. 312-324.

- Yinhai Z.H.U., Wei P.E.N.G., Ruina X.U., Jiang P. et al. Review on active thermal protection and its heat transfer for airbreathing hypersonic vehicles // Chinese Journal of Aeronautics. 2018. V. 31. №. 10. P. 1929-1953.

- Goldstein E.A., Raman A.P., Fan S. Sub-ambient non-evaporative fluid cooling with the sky // Nature Energy. 2017. V. 2. №. 9. P. 1-7. doi: 10.1038/nenergy.2017.143

- Cheng L., Xia G. Fundamental issues, mechanisms and models of flow boiling heat transfer in microscale channels // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017. V. 108. P. 97-127.

- Khanjari Y., Pourfayaz F., Kasaeian A.B. Numerical investigation on using of nanofluid in a water-cooled photovoltaic thermal system // Energy Conversion and Management. 2016. V. 122. P. 263-278.

- Ganvir R.B., Walke P.V., Kriplani V.M. Heat transfer characteristics in nanofluid—A review // Renewable and sustainable energy reviews. 2017. V. 75. P. 451-460.

- Okonkwo E.C., Wole-Osho I., Almanassra I.W., Abdullatif Y.M. et al. An updated review of nanofluids in various heat transfer devices // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021. V. 145. P. 2817-2872.

- Cho H.J., Preston D.J., Zhu Y., Wang E.N. et al. Nanoengineered materials for liquid–vapour phase-change heat transfer // Nature Reviews Materials. 2016. V. 2. №. 2. P. 1-17. doi: 10.1038/natrevmats.2016.92

- Jaluria Y. Computational heat transfer. Routledge, 2017. Alavi S.R., Rahmati M. Experimental investigation on thermal performance of natural draft wet cooling towers employing an innovative wind-creator setup // Energy conversion and management. 2016. V. 122. P. 504-514.

- Mantelli M.H.B. Development of porous media thermosyphon technology for vapor recovering in cross-current cooling towers // Applied Thermal Engineering. 2016. V. 108. P. 398-413.