Мелкие позвоночные из голоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Агаджанян А.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521481

IDR: 14521481

Текст статьи Мелкие позвоночные из голоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

Палеолитический памятник Денисова пещера расположен на северо-западе Алтая, в долине р. Ануй. Комплексное изучение этого памятника приносит много новых данных археологического и палеогеографического характера [Природная среда…, 2003]. Одним из наименее изученных разделов исследований до последнего времени оставалась фауна мелких млекопитающих из голоценовых отложений пещеры. В настоящей публикации представлены новые материалы из голоценовых слоев в восточной галерее (сектор 6) пещеры.

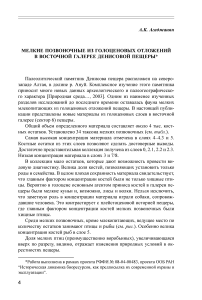

Общий объем определенного материала составляет около 4 тыс. костных остатков. Установлено 34 таксона мелких позвоночных (см. табл. ).

Самая высокая концентрация материала отмечена в слоях 4–4.3 и 5. Костные остатки из этих слоев позволяют сделать достоверные выводы. Достаточно представительная коллекция получена из слоев 0, 2.1, 2.2 и 2.3. Низкая концентрация материала в слоях 3 и 7/8.

В коллекции мало остатков, которые дают возможность провести видовую диагностику. Велика доля костей, позволяющих установить только роды и семейства. В целом плохая сохранность материала свидетельствует, что главным фактором концентрации костей были не только хищные птицы. Вероятно в голоцене основным агентом приноса костей в галереи пещеры были мелкие куньи и, возможно, лисы и волки. Нельзя исключить, что заметную роль в концентрации материала играли собаки, сопровождавшие человека. Это контрастирует с плейстоценовой историей пещеры, где главным фактором концентрации костей мелких позвоночных были хищные птицы.

Среди мелких позвоночных, кроме млекопитающих, ведущее место по количеству остатков занимают птицы и рыбы (см. рис. ). Особенно велика концентрация костей рыб в слое 5.

Доля мелких птиц (преимущественно воробьиных), увеличивающаяся вверх по разрезу, видимо, отражает изменения природных условий в окрестностях пещеры.

Таблица. Состав мелких позвоночных из голоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (сборы 2004 – 2007 гг.)

|

слой |

0 |

2.1 |

2.2 |

2.3 |

3 |

4-4.3 |

5 |

7,8 |

Σ |

|

|

уровень |

1 |

5 |

||||||||

|

название таксона |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

|

|

1. |

Chiroptera |

33 |

30 |

14 |

44 |

3 |

117 |

51 |

14 |

306 |

|

2. |

Sorex minutus |

1 |

1 |

|||||||

|

3. |

Sorex araneus |

2 |

3 |

3 |

8 |

|||||

|

4. |

Sorex sp. |

1 |

6 |

6 |

3 |

16 |

||||

|

5. |

Neomys fodiens |

1 |

1 |

|||||||

|

6. |

Asioscalops altaica |

5 |

11 |

1 |

3 |

1 |

21 |

|||

|

7. |

Marmota sp. |

1 |

1 |

|||||||

|

8. |

Apodemus (Alsomys) sp. |

3 |

2 |

5 |

6 |

1 |

17 |

|||

|

9. |

Cricetus cricetus |

1 |

1 |

|||||||

|

10. |

Cricetulus barabensis |

1 |

1 |

|||||||

|

11. |

Sicista sp. |

1 |

2 |

1 |

1 |

5 |

||||

|

12. |

Ellobius sp. |

1 |

1 |

|||||||

|

13. |

Clethrionomys rutilus |

1 |

1 |

3 |

1 |

6 |

||||

|

14. |

Clethrionomys rufocanus |

1 |

1 |

|||||||

|

15. |

Clethrionomys sp. |

1 |

5 |

2 |

8 |

5 |

4 |

25 |

||

|

16. |

Alticola strelzovi |

2 |

1 |

3 |

1 |

7 |

||||

|

17. |

Alticola sp. |

2 |

2 |

3 |

7 |

|||||

|

18. |

Stenocranius gregalis |

2 |

7 |

1 |

10 |

|||||

|

19. |

Microtus oeconomus |

1 |

2 |

2 |

2 |

7 |

||||

|

20. |

Microtus hyperboreus |

1 |

1 |

|||||||

|

21. |

Microtus agrestis |

1 |

1 |

3 |

1 |

5 |

2 |

1 |

14 |

|

|

22. |

Microtus arvalis |

2 |

1 |

1 |

13 |

7 |

24 |

|||

|

23. |

Microtus sp. |

6 |

11 |

4 |

14 |

46 |

49 |

3 |

133 |

|

|

24. |

Arvicola sp. |

1 |

1 |

28 |

30 |

|||||

|

25. |

Myospalax myospalax |

2 |

1 |

4 |

6 |

15 |

5 |

1 |

34 |

|

|

26. |

Arvicolidae gen. |

51 |

80 |

43 |

119 |

3 |

438 |

397 |

28 |

1159 |

|

27. |

Ochotona hyperborea |

1 |

1 |

|||||||

|

28. |

Ochotona sp. |

1 |

1 |

|||||||

|

29. |

Mustela sp. |

2 |

2 |

1 |

5 |

|||||

|

30. |

Carnivora |

1 |

1 |

|||||||

|

31. |

Aves |

59 |

43 |

83 |

75 |

6 |

195 |

142 |

10 |

613 |

|

32. |

Reptilia |

1 |

1 |

1 |

2 |

5 |

||||

|

33. |

Amphibia |

2 |

2 |

4 |

||||||

|

34. |

Pisces |

9 |

16 |

7 |

35 |

2 |

363 |

539 |

3 |

974 |

|

35. |

Macromammalia |

2 |

1 |

18 |

2 |

109 |

140 |

11 |

283 |

|

|

36. |

Gastropoda |

1 |

1 |

27 |

27 |

56 |

||||

|

Σ по слоям |

176 |

205 |

163 |

335 |

17 |

1375 |

1423 |

86 |

3780 |

|

acwiBioo xiqiAiMLretfeduo оаюэнииоя |

rS |

O |

r2 |

9 |

re |

||||||||||||||||||

|

epodojiseg |

|||||||||||||||||||||||

|

е1|ешшешоаэе|/\| |

|||||||||||||||||||||||

|

saosij |

|||||||||||||||||||||||

|

Biqiqdiuv |

1 i |

||||||||||||||||||||||

|

eiHldey |

|||||||||||||||||||||||

|

ssav |

|||||||||||||||||||||||

|

У// |

L |

||||||||||||||||||||||

|

BJOAIUJBQ |

|||||||||||||||||||||||

|

ds e/ejsnyv |

♦ |

||||||||||||||||||||||

|

ds euoioqoQ |

|||||||||||||||||||||||

|

ue6 sepyooiAJv |

|||||||||||||||||||||||

|

xe/edsoAu xe/edsoA^ |

|||||||||||||||||||||||

|

ds eiooiAJv |

|||||||||||||||||||||||

|

ds sn}ojoy/\i |

|||||||||||||||||||||||

|

syeAie sn^ojoy/^ |

|||||||||||||||||||||||

|

sysaiBe sn^ojoy/M |

|||||||||||||||||||||||

|

snsjoqjadAq згцаюу/м |

|||||||||||||||||||||||

|

зпшоиоээо snpjoy/\i |

|||||||||||||||||||||||

|

syeBejB smuejoouejs |

|||||||||||||||||||||||

|

ds ejooiyy |

|||||||||||||||||||||||

|

ds зАшоиоим^ею |

* Т^^ .ттгИТП |

||||||||||||||||||||||

|

ds sniqoyg |

|||||||||||||||||||||||

|

ds ejsiois |

|||||||||||||||||||||||

|

sisuaqejeq snirqaoug |

|||||||||||||||||||||||

|

snpouo srpaouQ |

|||||||||||||||||||||||

|

ds (sAuiosiv) snшэpody |

* |

||||||||||||||||||||||

|

ds e)oшJe^ |

a : |

||||||||||||||||||||||

|

ea/eye sdojeosoisy |

* * |

||||||||||||||||||||||

|

Гч 1*1 |

|||||||||||||||||||||||

|

suaipoj зАшоэм |

: a |

||||||||||||||||||||||

|

ds xajos |

|||||||||||||||||||||||

|

snaueje xbjos |

|||||||||||||||||||||||

|

ЗГЦПЩШ X9J0S |

|||||||||||||||||||||||

|

Bjeidojiqo |

|||||||||||||||||||||||

|

о |

CM |

CO |

4 |

LO |

|||||||||||||||||||

Q

Рис. Диаграмма общего состава мелких позвоночных из голоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (сборы 2004–2007 гг.).

Мелкие млекопитающие дают картину отличную от плейстоцена. В целом, состав тафоценоза близок современной фауне, как по набору таксонов, так и по соотношению основных экологических групп.

Высока численность летучих мышей. В среднем их доля равна 12,6%, до стигая в слое 1 18,7%, что свидетельствует о снижении уровня беспокойства по сравнению с поздним плейстоценом. Такой вывод находится в некотором противоречии с другими показателями эксплуатации пещеры человеком (скорость накопления осадков, количество артефактов и др.). Возможно, это связано с тем, что в голоцене человек с домашними животными использовал пещеру прежде всего в летний, а не в зимний период. Это обеспечивало безопасно сть зимующих там колоний летучих мышей.

Насекомоядные представлены несколькими видами землероек и кротом. Их разнообразие, высокая численность и присутствие почти во всех слоях свидетельствуют о благоприятных природных условия в окрестностях пещеры на протяжении голоцена.

Сурок установлен по одному фрагменту зуба, что указывает на редкость этого вида в долине Ануя в голоцене. Видимо, он не играл существенной роли как составная часть биоресурсов.

Лесные мыши присутствуют почти в каждом слое, достигая максимума в слое 2.1 (1,5%). Такое положение резко контрастирует с данными из плейстоценовой толщи, в которой мыши редки. Видимо, в позднем плейстоцене в силу менее благоприятных условий плотность популяции лесных мышей была значительно ниже, чем в голоцене. Кроме того, мыши, как объект охоты, более доступны для мелких куньих, чем для хищных птиц. Куньи были, вероятно, одним из главных поставщиков костного материала в голоценовые танатоценозы пещеры.

Количество и разнообразие хомяков и мышевок Sicista не велико и близко к показателям из плейстоценовых отложений.

Примечательна находка слепушонки Ellobius в слое 2.3. Этот небольшой роющий грызун отсутствует в настоящее время в бассейне Ануя. Однако он был зарегистрирован в голоценовых отложения палеолитических стоянок Усть-Каракол и Ануй-3. К сожалению, для открытых памятников провести точные возрастные границы между плейстоценом и голоценом и внутри голоцена достаточно трудно. Напротив, возраст голоценовых слоев в Денисовой пещере установлен достаточно точно. Таким образом, новая находка окончательно подтвердила факт исчезновения Ellobius в бассейне Ануя в историческое время.

Рыжие полевки составляют одну из многочисленных групп, определенных до вида. Средний показатель их численности составляет 2%, а наибольшие 3,7% и 5,3% в слоях 2.2 и 7/8 соответственно. Преобладание этой группы среди мелких млекопитающих близко современному.

Доля полевки скальных биотопов Alticola strelzovi в среднем составляла 2,1%, а ее максимум отмечен в слое 7/8 – 4,6% состава тафоценоза.

Серые полевки образуют другую многочисленную группу, довольно равномерно встречаясь по всему разрезу. Средний показатель их численности – 6,4%. Среди них преобладают Microtus arvalis и M. agrestis . Значительно реже встречается полевка-экономка, очень редки Stenocranius gregalis и Microtus hyperboreus . Количественное соотношение этих видов характерно для современной биоты и существенно отличается от плейстоценовой. Интересна довольно высокая численность пашенной полевки Microtus agrestis, которая составляет в среднем 1,37%, достигая максимума в слое 3 (5,9%). В настоящее время этот вид распространен в умеренном поясе Северной Евразии. Проведенные учеты современных млекопитающих показали, что он обычен в районе Денисовой пещеры [Агаджанян, 2004]. Однако в ископаемом состоянии пашенная полевка встречается достаточно редко. Она является эволюционно молодым видом и сформировалась, видимо, только в конце среднего плейстоцена на территории Европы. Полученные результаты показывают, что в раннем голоцене пашенная полевка была обычна в бассейне Ануя.

Цокор Myospalax myospalax встречается практически во всех горизонтах, составляя в среднем 1,2%. Наибольшее количество его костей найдено в слое 2.2, где на их долю приходится 2,5% остатков позвоночных.

Пищуха редка, найдена только в слоях 4–4.3 и 7/8. Ее участие в тафоце-нозах не превышает 1,2%, что напоминает современные сообщества мелких млекопитающих в долине Ануя.

Остатки мелких куньих (горностай/ласка) найдены в слоях 1, 4–4.3 и 7/8. В среднем они составляют 0,8%, достигая максимума в слое 7/8 (1,16%).

На долю птиц в среднем приходится около 25% состава тафоценозов. Наибольшее их количество установлено в слое 2.2 (50%), наименьшее – в слое 5 (10%).

Участие рептилий и особенно амфибий в тафоценозах голоцена не велико. Средний показатель для рептилий равен 0,8%, а максимальный – 2,3% в слое 7/8. Кости лягушек отмечены только в слоях 4–4.3 и 5. На них приходится 0,14% найденных костей.

Рыбы, напротив, составляют заметный компонент тафоценоза. Их чешуя и кости найдены во всех голоценовых слоях и в среднем на них приходится 13,4% определимых остатков. Наибольшее их количество отмечено в слое 5 (37,9%), наименьшее – в слое 7/8 (3,5%). Поскольку суммарное количество материала из слоя 5 составляет 1423 экз., полученные результаты можно считать достоверными. Основным фактором концентрации костей рыб и других мелких позвоночных в Денисовой пещере в эпоху плейстоцена были хищные птицы [Шуньков, Агаджанян, 2000], а в голоцене – млекопитающие и человек. Возможно, увеличение или снижение количества костей рыб в голоценовых отложениях отражает активность человека по использованию рыбы как пищевого ресурса.

Снизу вверх по разрезу сокращается количество небольших фрагментов крупных млекопитающих. Возможно, это свидетельствует о том, что на ран- них стадиях голоцена пещера часто использовалась человеком в качестве жилища, а не только как загон для скота. На заключительных этапах голоцена ее назначение, вероятно, изменилось, и человек жил здесь значительно реже.

Экологический облик сообществ мелких позвоночных мало менялся на протяжении голоцена и напоминает современный. Рыжие и серые полевки представлены примерно в одинаковых количествах. Устойчиво по всему разрезу отмечены лесные мыши, обычен цокор, довольно многочисленны насекомоядные – разные виды землероек и крот. Участие в составе сообществ скальной полевки Alticola и узкочерепной полевки Stenocranius gregalis значительно меньше, чем в эпоху плейстоцена. Примечательно отсутствие Lagurus и Lemmus в голоценовых отложениях пещеры. Это свидетельствует о том, что ко второй половине голоцена степные пеструшки и лемминг окончательно исчезли в долине Ануя. Полученные результаты показали, что облик современных таежных сообществ долины Ануя сформировался в начале голоцена.

Для уточнения палеонтологических данных и продолжения исследований современной фауны Алтая проведены учеты мелких млекопитающих в лугово-степных биотопах Предалтайской равнины в районе среднего течения р. Песчаная. Они показали, что сообщество грызунов этой территории составляют в первую очередь полевые мыши и узкочерепная полевка. Это резко контрастирует с современной фауной в районе Денисовой пещеры и напоминает плейстоценовые сообщества бассейна Ануя. Правда, в плейстоцене не установлено присутствие полевой мыши Apodemus agrarius . В любом случае, низкая численность узкочерепной полевки в голоценовых отложениях пещеры делает схожими эти тафоценозы с современными сообществами и существенно отличает их от плейстоценовых сообществ долины Ануя и современных сообществ степных районов Алтая.

Таким образом, по составу фауны мелких млекопитающих серьезных изменений природной среды на протяжении голоценового осадконакопления выявить не удалось. Небольшие различия в составе мелких позвоночных не могут быть интерпретированы как изменения экологической обстановки. Возможно, при накоплении большего объема информации по мелким позвоночным удастся выделить климатические фазы в пределах голоцена.