Местная стратиграфическая схема верхнедевонско-среднекаменноугольного интервала севера Пай-Хойского карбонатного паравтохтона

Автор: Журавлев А.В., Герасимова А.И., Вевель Я.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (244), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена новая местная схема фаменско-башкирского интервала севера Пай-Хойского карбонатного паравтохтона. Вместо костяномысовской и карповской толщ предлагается выделить лымбадъяхинскую свиту, а болванскую толщу перевести в ранг свиты. Лымбадьяхинская свита представлена доломитами и известняками серыми, водорослево-строматопоровыми, с водорослево-строматопоровыми биогермами в нижней части и кремнистыми и кальцитовыми стяжениями в верхней части. Мощность свиты 130-170 м. Охватывает стратиграфический интервал от верхнего девона до нижнего карбона (фаменский - турнейский ярусы). Болванская свита сложена детритовыми известняками с кремнистыми конкрециями, остатками ругоз и крупных продуктид. Мощность около 500 м. Свита отвечает визейско-башкирскому интервалу. Отчетливая литологическая характеристика и значительная мощность позволяет использовать свиты для среднемасштабного геологического картирования.

Стратиграфия, верхний девон, карбон, пай-хой

Короткий адрес: https://sciup.org/149128653

IDR: 149128653

Текст научной статьи Местная стратиграфическая схема верхнедевонско-среднекаменноугольного интервала севера Пай-Хойского карбонатного паравтохтона

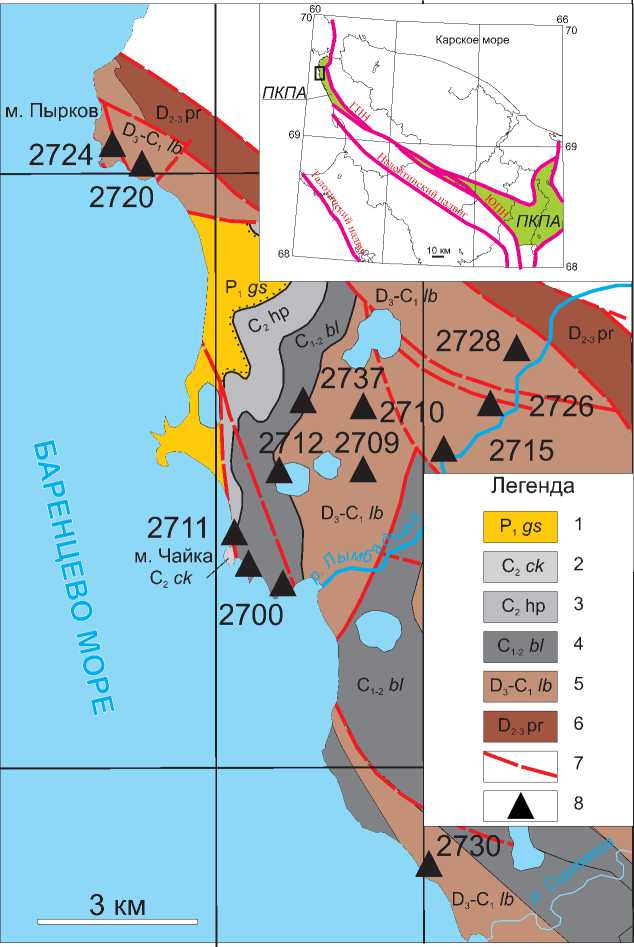

Западная (Михайловско-Вай-гачская) подзона Елецкой СФЗ, охватывающая на северо-западном Пай-Хое полосу паравтохтонных выходов палеозойских образований, предложена в серийной легенде ГГК-200 Вайгачско-Пай-Хойской серии листов [6]. Этой подзоне на се вере Пай-Хоя отвечает Пай-Хойский карбонатный паравтохтон [7]. С северо-востока и юго-запада паравтохтон ограничен зонами крупных разрывных нарушений — Главным и Южным Пай-Хойскими надвигами [7, 10] (рис. 1).

Девонско-каменноугольный интервал разреза северной части Пай-

Хойского карбонатного паравтохтона сложен преимущественно мелководными (отмельными) известняками и доломитами, что отличает его как от Центральной зоны Пай-Хоя (преимущественно карбонатно-глинистокремнистые глубоководные отложения континентального склона), так и от Коротаихинской впадины (отно-

69° 33’

69° 27’

60° 15’

Fig. 1. Tectonic (according to [7]) and geological maps of the studied region. In the tectonic map the area is marked by rectangle. Legend: ЮПН — South Pay Khoy thrust; ГПН — Main Pay Khoy thrust; ПКПА — Pay Khoy carbonate parautochthone. 1 — Gusinaya Formation (Lower Permian). Wavy-lenticular alternation of dark gray siltstones and argillites, interlayers of finegrained sandstones. Carbonate nodules and nodule plates. Thickness is more than 100 m. 2 — Chaykinsky Reef (Middle Carboniferous, Moscovian stage). Complex of brachiopod-bryozoan organogenic structures separated by crinoid and brachiopod detrital limestones. Thickness is up to 100 m. 3 — Khoyponganaseyskaya strata (Middle Carboniferous, moscovian stage). Predominantly wavy lenticular alternation of light to dark gray, thin and medium detrital limestones with crinoids and brachiopods. Thin clay-carbonate patches. The upper part contains small brachiopod-bryozoan bioherms. Thickness is 150— 200 m. 4 — Bolvanskaya Formation (Lower Carboniferous, Visean stage — Middle Carboniferous, Bashkirian). Predominantly wavy lenticular alternation of gray to dark gray, thin and small detrital limestones. Numerous lenticular distributed remains of rugose and large productids. Layers of siliceous-carbonate nodules. Thickness is 500—520 m. 5 — Lymbadyakhinskaya Formation (Upper Devonian Famennian — Lower Carboniferous, Tournaisian stage). Gray, algal-stromatoporoid limestones and dolomites with siliceous and calcite concretions in the upper part. Algal-stromatoporoid bioherms in the lower part. Thickness is 130—170 m. 6 — Pyrkovskaya strata (Middle Devonian, Givetian stage — Upper Devonian, Frasnian). Limestones, dolomites, marls and mudstones. Thickness is more than 500 m. 7 — Faults. 8 —

Outcrops and their numbers

27’

Рис. 1. Тектоническая (по [7]) и геологическая схемы рассматриваемого района. На тектонической схеме район обозначен прямоугольником. Условные обозначения: ЮПН — Южно-Пай-Хойский надвиг; ГПН — Главный Пай-Хойский надвиг; ПКПА — Пай-Хойский карбонатный паравтохтон. 1 — гусиная свита (нижняя пермь). Волнисто-линзовидное чередование темно-серых алевролитов и аргиллитов, прослои песчаников тонкозернистых. Карбонатные конкреции и конкреционные плиты. Мощность более 100 м; 2 — Чайкинский риф (средний карбон, московский ярус). Комплекс брахиоподово-мшанковых органогенных построек, разделенных криноидными и брахиоподовыми детритовыми известняками. Мощность до 100 м; 3 — хойпонганасей-ская толща (средний карбон, московский ярус). Преимущественно волнисто-линзовидные чередования известняков от светло-до темно-серых, тонко- и среднедетритовых с криноидеями и брахиоподами. Тонкие глинисто-карбонатные примазки. В верхней части мелкие брахиоподово-мшанковые биогермы. Мощность 150—200 м; 4 — болванская свита (нижний карбон, визей-ский ярус — средний карбон, башкирский ярус). Преимущественно волнисто-линзовидное чередование известняков серых до темно-серых, тонко- и мелкодетритовых. Многочисленные линзовидно распределенные остатки ругоз и крупных про-дуктид. Горизонты кремнисто-карбонатных конкреций. Мощность 500—520 м; 5 — лымбадьяхинская свита (верхний девон, фаменский ярус — нижний карбон, турнейский ярус). Известняки и доломиты серые, водорослево-строматопоровые, с кремнистыми и кальцитовыми стяжениями в верхней части. Водорослево-строматопоровые биогермы в нижней части. Мощность 130—170 м; 6 — пырковская толща (средний девон, живетский ярус — верхний девон, франский ярус). Известняки, доломиты, мергели и аргиллиты. Мощность более 500 м; 7 — разрывные нарушения; 8 — обнажения и их номера сительно глубоководные карбонатные отложения впадины на шельфе).

Особенности стратиграфии девонско-каменноугольного интервала Пай-Хойского карбонатного паравтохтона рассматривались в ряде работ [5, 8, 9]. Наиболее полная и современная сводка по стратиграфии этого района содержится в объяснительной записке к госгеолкарте масштаба 1:1000000 территории листа R-41 [9]. Южная часть паравтохтона выделена в Пестанмылькский район Пай-Хойской подзоны Зелаиро-Лемвинской СФЗ, где фаменско-нижнекаменноугольному интервалу отвечает сибирча-таяхинская толща, сформированная карбонатными турбидитами [9]. Северная часть паравтохтона отнесена к Югорско-Вайгачскому району Иргизлинско-Карской подзоны Бельско-Елецкой СФЗ. Здесь фаменско-нижнекаменноуголь-ный интервал разделен на костяно-мысовскую, карповскую и болван-скую толщи, сложенные отмельными карбонатами [9]. Характерные разрезы этих толщ расположены на о. Вайгач (районы м. Костяного, м. Болванский Нос и п-ова Карпова). В настоящей работе рассматривается стратиграфия только северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона.

Методы и подходы

Проведенное в рамках ГДП-200 (R-41-XIX) изучение разрезов на побережье Баренцева моря от м. Пырков до устья р. Сиртяяха и на р. Лымбадъяха позволяют предложить новый вариант местной стратиграфической схемы для фаменско-башкирской части разреза. Вместо слабо отличающихся друг от друга по литологической характеристике костяномысовской и карповской толщ предлагается выделить лым-бадъяхинскую свиту с ареальным (составным) стратотипом в низовьях р. Лымбадъяха и прилегающем побережье Баренцева моря (рис. 1).

Болванскую толщу предлагается перевести в ранг свиты со стратотипом на северо-восточном побережье о. Вайгач и парастратотипом в районе от устья р. Лымбадъяха до мыса Чайка (обн. 2712, 2700, 2711). При этом стратиграфический объем подразделения целесообразно расширить до башкирского яруса среднего карбона включительно. Стратотип болванской свиты (северо-восток 10

о. Вайгач) подробно охарактеризован в ряде работ [1—4, 6], поэтому здесь не рассматривается.

Результаты и обсуждение

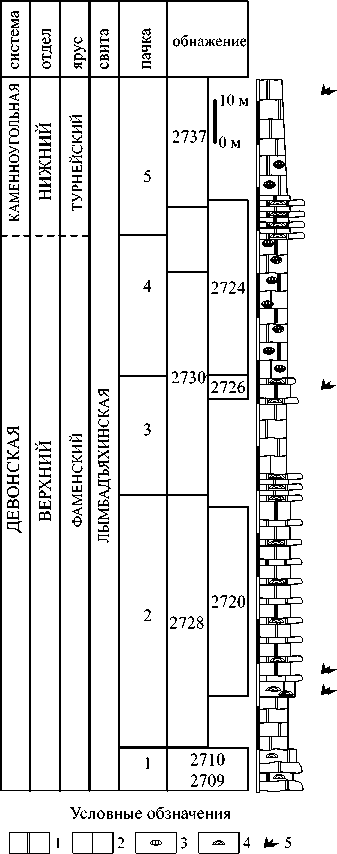

В северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона фамен-ско-турнейский интервал разреза представлен ёымбадъяхтской свитой , ареальный стратотип которой составлен из фрагментов разреза, изученных в обнажениях 2709, 2708, 2710, 2028, 2020, 2730, 2715, 2726, 2724, 2737 (рис. 1). Реконструированная по фрагментам стратиграфическая последовательность представлена следующими пачками (рис. 2):

Рис. 2. Сводная колонка лымбадъя-хинской свиты в типовой местности: 1 — доломит; 2 — известняк; 3 — кремнистые стяжения; 4 — колонии водорослей и строматопор; 5 — находки конодонтов

Fig. 2. Summary column of Lymbad-yakhinskaya formation in typical relief. Legend: 1 — dolomite; 2 — limestone; 3 — siliceous nodules; 4 — colonies of algae and stromatopores; 5 — findings of conodonts

-

1. Известняки и доломиты серые и светло-серые, коричневатые, тонко -мелкодетритовые, волнистослойчатые, со строматолитоморфными и желваковыми водрослево-стромато-поровыми биогермами (первые метры в поперечнике) (обн. 2709, 2708, 2710). Мощность пачки около 10 м. Фораминиферы Parathuramminites cushmani Sul. и сферы Radiosphaera sp. верхнего девона.

-

2. Известняки доломитистые до доломитовых, темно-серые до серых, тонкодетритово-пелитоморфные, прослоями тонкодетритовые, с комковато-волнистой и субгоризонтальной текстурой, подчеркнутой распределением детрита и доломита. В нижней части — стромато-поровые и водорослевые (желвако-вые колонии, составляющие до 80 % породы) в тонкодетритово-пели-томорфном матриксе. В верхней части известняки неравномерно доломитистые, серые до темно-серых, тонкодетритово-пелитоморфные, неотчетливо субпараллельнослойчатые с линзовидными прослоями (до 0.2 м), с неотчетливыми границами, содержащими многочисленные водорослевые желваки (обн. 2028, 2020 низ). Мощность пачки около 45 м. Нижняя часть пачки охарактеризована комплексами конодонтов зон верхняя crepida — rhomboidea ( Polygnathus delinitor Drygant, Polygnathus auriformis Drygant, Polygnathus flaccidus Helms, Mehlina lindstroemi Matveeva, Zhuravlev, Eremenko, Jablonnodus erectus Dzik, Pandorinellina sp.).

-

3. Известняки доломитистые до доломитов известковистых, серые до темно-серых, пелитоморфные до тонкодетритовых, с неотчетливыми мелкодетритовыми линзовидными прослоями и общим уменьшением размера детрита вверх по разрезу. Распределение доломита и детрита намечает волнисто-комковатую текстуру. Гнездовидно-рассеянные скопления мелкого детрита, отдельных раковин брахиопод, колоний строматопор и горизонты с водорослевыми желваками и корками (до 10— 20 см). Послойно упорядоченные выделения белого и серого кальцита (2—30 см). В нижней части — два горизонта с кремнистыми стяжениями черного цвета. Мощность пачки около 25 м (обн. 2730, слои 1—9; обн. 2715; обн. 2726). Нижняя и средняя части пачки охарактеризованы конодонтами, отвечаю-

щими интервалу зон rhomboidea— postera (обн. 2715) ( Polygnathus cf. asilbekensis Chal., Shink., Gatov., Polygnathus delinitor Drygant, Plano-dina sp.) и фораминиферами среднего фамена (обн. 2730, нижняя часть) (Quasiendothyra (Eoendothyra) communis (Raus.), Diplosphaerina sp., Parathurammina sp., Parathuramminites sp., Septaglomospiranella exgr. primaeva (Raus.), верхи пачки содержат комплекс конодонтов зоны expansa (обн. 2726) ( Polygnathus delicatulus Ulrich et Bassler, Hindeodus albus (Deulin), Mehlina strigosa (Branson et Mehl).

-

4. Известняки доломитовые до доломитов, серые до светло-серых, мелко- и тонко детритовые, с комковато-волнистой текстурой. Характерна ямчатая поверхность выветривания за счет горизонтов кремнисто-карбонатных стяжений коричневато-серого цвета и редких выделений белого кальцита до 3—5 см. Желваковые и корковые колонии строматопор и водорослей. Линзовидные намывы тонкого детрита. Мощность пачки 35 м (обн. 2730, слои 10—17; обн. 2724, слой 1; обн. 2720 верх).

-

5. Известняки доломитовые серые, тонкодетритовые, с мелким детритом. Текстура комковатая, местами до линзовидной. В линзах (0.2—0.3 м) детрит мелкий до крупного, одиночные и ветвистые колонии ругоз. Интервал между линзами 0.2—0.3 м. В некоторых линзах — литокласты (до 1—2 см), средне -и плохоокатанные; водорослевые желваки до 5—10 см; крупные членики криноидей. Вверх по слою возрастает доломитистость и снижается размер детрита, появляются редкие кремнистые стяжения светлосерого цвета. Мощность пачки до 35 м (обн. 2724, слой 3, обн. 2737). В верхней части пачки — единичная находка конодонтов Polygnathus communis dentatus Druce (обн. 2737, верх), характерных для верхнего фамена — турне.

Общая мощность лымбадъя-хинской свиты около 150 м. Свита согласно залегает на пырковской тоёще (D2-3pr) и перекрывается боёва^ской свитой (C1-2 bl ). Подошва проводится по смене известняков, доломитов, мергелей и аргиллитов верхней пачки пырковской толщи доломитами и известняками со стро-матопорово-водорослевыми органогенными постройками. Подошва

|

ОСШ |

Предлагаемая схема |

Схема по [6, 10] |

||||

|

ci CD о s о |

5 О |

О Ри к |

Свита |

Толща |

||

|

’К |

о о S |

ЧАЙКИНСКИЙ РИФ с2 hp Комплекс брахиоподово- / 1 < 150-200м мшанковых органогенных построек / До 100 м |

ЧАЙКИНСКАЯ Верхяя часть: Рифогенные мшанковые и мшанково-брахиоподовые известняки |

|||

|

S ч ш ри |

и К а и |

БОЛВАНСКАЯ Преимущественно волнистолинзовидное чередование известняков серых до темно-серых, тонко- и мелкодетритовых. Многочисленные линзовидно |

Нижняя часть: водорослево-детритовые известняки с различной долей присутствия линз и разлинзованных прослоев кремней. 30-90 м |

|||

|

et < л § К < « |

=к S ^ к |

ч и 04 и ч и Ч гл К m |

распределенные остатки ругоз и крупных продуктид. Горизонты кремнисто-карбонатных конкреций 500-550м !■!■■■ |

БОЛВАНСКАЯ Известняки темно-серые, детритовые и органогенные, прослои доломитов с линзами кремней, известняковых песчаников,гравелитов, силицитов 400-500 м |

||

|

>5 и Ч н |

ЛЫМБАДЪЯХИНСКАЯ Р1звестняки и доломиты серые, существенно водорослево-строматопоровые, с кремнистыми и кальцитовыми стяжениями в верхней части. |

5 |

КАРПОВСКАЯ Известняки темно-серые детритовые и органогенные, местами доломитовые и кремнистые, в основании и верхней части с прослоями и линзами кремней. 260-270 м |

|||

|

et < о О и ч |

=к X и m |

ч и ^ |

Водорослево-строматопоровые биогермы в нижней части 130-170м |

4 3 2 |

КОСТЯНОМЫСОВСКАЯ Известняки, известняки доломитовые, доломиты с линзами кремней; отмечаются водорослевые, строматопоровые биогермы 380-630 м |

|

|

1 |

||||||

|

ч |

ПЫРКОВСКАЯ |

|||||

|

и £ е |

Известняки, в том числе биогермные, доломиты, мергели, с прослоями карбонатно-глинистых сланцев, в основании — песчаники,алевролиты 400-470 м TimTimnmnmiTinmmniTimnmnmnmrnnmrnnrnnmi |

|||||

Рис. 3. Предлагаемая местная стратиграфическая схема фаменско-башкирского интервала северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона

Fig. 3. Suggested local stratigraphical chart of Famennian-Bashkirian interval of Northern Pay Khoy carbonate parautochthone

лымбадъяхинской свиты с постепенным переходом, в кровле предполагается размыв в объеме верхней части турнейского и нижней части ви-зейского ярусов, отвечающий максимуму ранневизейской регрессии. Стратиграфический интервал лымбадъяхинской свиты отвечает нижнему фамену — турне (?) на основании находок конодонтов и фора-минифер.

Вышележащий визейско-баш-кирский интервал ( болванская свита ) представлен в рассматриваемом районе циклически построенной карбонатной последовательностью.

Болванская свита (обн. 2712, 2700, 2711) в основном сложена волнисто-линзовидным чередованием с резкими границами известняка темно-серого, кремнистого, тонко- и мелкодетритового и известняка мелко- и тонкодетритового и аналогичным чередованием с постепенными границами. В нижней части свиты выделяются циклиты, состоящие из известняка темно-серого, кремнистого с уменьшением детрита к кровле и с многочисленными одиночными ругозами и бра-хиоподами. В средней части представлены известняки серые, кремнистые, с прослойками известняков субпараллельно-слойчатых, выше наблюдаются пачки известняков темно-серых, кремнистых, мелко- и тонко детритовых волнисто-слойчатых с гнездовидно-лин-зовидным распределением мелкого детрита, члениками криноидей и неориентированными раковинами крупных брахиопод (преимущественно Productida). Верхняя часть болванской свиты представлена чередованием известняков кремнистых (кремнистость проявлена пятнами) и известняков с линзами, сложенными средним детритом с рассеянным крупным детритом, члениками криноидей и створками брахиопод и аналогичным чередованием с карбонатно-кремнистыми стяжениями, многочисленными ветвистыми колониями кораллов и одиночными ругозами. Мощность свиты в рассматриваемом районе 500—520 м.

В нижней части разреза определены конодонты позднего визе Mestognathus bipluti Higgins и Gnathodus girtyi girtyi Hass (обн. 2700, слой 1) и поздневизейско-серпухов-ские фораминиферы Paraarchaediscus sp., Archaediscus sp., Pseudoendothyra 12

(?) sp., Globoendothyra ex gr. globulus (Eichw.). Верхняя часть свиты охарактеризована башкирскими конодонтами Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves) и Streptognathodus parvus Dunn (обн. 2711), характерными для ташастинского горизонта.

Подошва болванской свиты фиксируется по смене доломитов и доломитовых известняков с водорослевыми желваками лымбадъяхинской свиты карбонатными циклитами с увеличением размера детрита к кровле циклита (обн. 2712). Эти отложения датированы по фо-раминиферам поздним визе, ранне-визейские отложения в разрезе отсутствуют, что отличает разрез от стратотипа болванской свиты, где визейский ярус представлен в полном объеме [1, 3]. Верхняя граница болванской свиты в парастратотипе (обн.2700 и 2711) проводится по подошве мшанковых органогенных построек рифа Чайка, датированных по конодонтам Idiognathoides sinuatus Har. et Holl., Streptognatho dus concinnus Koss. московским веком. Вне зоны развития органогенных построек кровля болванской свиты (граница с хойпонганасейской толщей) проводится по смене характера цикличности в известняках и появлению частых глинистых примазок. Хойпонганасейская толща (C2hp) датирована по конодонтам Diplognathodus orphanus (Merrill) и Diplognathodus ellesmerensis Dunn московским веком среднего карбона.

Результаты и обсуждение

Таким образом, предлагаемая местная стратиграфическая схема фаменско-башкирского интервала северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона состоит из лымбадъяхинской и болванской свит (рис. 3). Эти подразделения образуют значительные поля выходов на докайнозойскую поверхность, которые могут быть отображены на картах среднего и мелкого масштаба. Отчетливая литологическая характеристика позволяет опознать свиты даже в изолированных маломощных выходах, что делает подразделения удобными для геологического картирования.

Авторы выражают признательность рецензенту В. Н. Пучкову за критические замечания, способствовавшие улучшению работы. Исследования выполнены при финансовой поддержке ЗАО «Поляргео».

Список литературы Местная стратиграфическая схема верхнедевонско-среднекаменноугольного интервала севера Пай-Хойского карбонатного паравтохтона

- Беляков Л. Н., Енокян Н. В., Чермных В. А. Каменноугольные отложения Пай-Хоя и острова Вайгач // Стратиграфия палеозоя северо-востока европейской части СССР: Тр. ин-та геологии / Коми филиал АН СССР. Сыктывкар. 1981. Вып. 37. С. 33-52.

- Журавлев А. В. Комплексы конодонтов верхнефаменско-нижневизейских отложений о-ва Вайгач // Фанерозой Европейского Севера СССР: Тр. ИГ. 1992. Т. 75. С. 42-47.

- Журавлев А. В., Вевель Я. А., Иосифиди А. Г., Томша В. А., Чермных В. А. Разрез верхнего девона - нижнего карбона на мысе Костяном (о. Вайгач) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т. 6. № 1.

- Калашников Н. В., Михайлова З. П., Тимонин Н. И. Новые данные по стратиграфии среднего и верхнего карбона острова Вайгач // Геология и полезные ископаемые северо-востока европейской части СССР: Ежегодник-1973. Сыктывкар, 1974. С. 74-79.

- Крылова А. К. К стратиграфии среднего и верхнего палеозоя юго-западного Пай-Хоя // Зап. ВМО. Ч. 69. Серия 2, Вып. 2-3, 1940. С. 418-427.

- Микляев А. С., Пухонто С. К., Афанасьева Т. А. Легенда Госгеолкарты-200 Вайгачско-Пайхойской серии листов (издание второе): Подготовка материалов к легенде Ново-Земельской серии листов Госгеолкарты-200: Отчет по объекту. Сыктывкар: Комигеолфонд, 1999.

- Тимонин Н. И., Юдин В. В., Беляев А. А. Палеогеодинамика Пай-Хоя. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 227 с.

- Чернов Г. А. Палеозой Большеземельской тундры и перспективы его нефтегазоносности. М.: Наука, 1972. 314 с.

- Шишкин М. А., Шкарубо С. И., Молчанова Е. В., Маркина Н. В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Южно-Карская. Лист R-41- Амдерма. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 383 с.

- Юдин В. В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя / Ин-т геологии Коми науч. центра Урал. отд-ния РАН. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. 285 с.