Месторождение как объект управления горнодобывающей отрасли промышленности

Автор: Жукова Инна Викторовна, Бакулин Юрий Ильич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 1 (115), 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель предлагаемой вниманию читателя статьи - показать, что сегодня управление горнодобывающей промышленностью крайне неэффективно и деструктивно. После смены общественно-политической формации в 1991 году государство так и не смогло сформулировать свои новые задачи в изменившейся обстановке, найти адекватные методы их решения и инструменты управления процессом недропользования. Авторы делают вывод, что результатом такого управления в сфере недропользования явилась утрата информации о минерально-сырьевом комплексе страны как главном источнике доходов российского бюджета. Между тем, рентабельных запасов минерально-сырьевой базы России фактически в два раза меньше, чем учтено на государственном балансе. Крайне важным остается наличие компетентности и навыков активности субъекта управления в создании, отборе, установлении и поддержании механизма обеспечения устойчивого функционирования объекта управления. В связи с этим основным объектом управления должно быть месторождение, а не недропользователь и его деятельность по добыче полезных ископаемых. В такой форме система элементов организационно-экономического механизма управления горнодобывающей отраслью в отечественной науке еще не характеризовалась исследователями.

Месторождение полезных ископаемых, геологоразведочные работы, геологическая служба, воспроизводство минерально-сырьевой базы, экономика недропользования

Короткий адрес: https://sciup.org/148320054

IDR: 148320054

Текст научной статьи Месторождение как объект управления горнодобывающей отрасли промышленности

Сегодняшнее государственное регулирование в сфере недропользования фактически сложилась в начале 1990-ых годов, а частично – имеет «советское» происхождение [11]. Не произошло ничего нового в технологиях извлечения из недр и обогащения полезного компонента. Например, в 70-80-ых годах прошлого столетия отработка месторождений полезных ископаемых, как твердых, так и углеводородов, осуществлялась в соответствии с работавшими правилами, стандартами, инструкциями, регламентами, в которых большое значение уделялось проектированию разработки месторождения. За реализацией проектов осуществлялся контроль. Контроль осуществлялся и за рациональностью разработки месторождения. Объектом управления была не только деятельность горнодобывающего предприятия, объектом управления было само месторождение.

Основу контроля сейчас определяют условия лицензионных соглашений и проектные документы на разработку месторождений, где внимание уделяется совокупности изъятого из недр. В такой ситуации любое изменение как экономических (цена на сырье), так и технологических условий освоения месторождений (отсутствие отработанной технологии для извлечения, неподтверждение запасов) требует изменения проектных документов, но не требует от недропользователя максимально рационального извлечения полезного компонента. Это говорит о том, что в России фактически объектом государственного управления и регулирования является недропользователь, хозяйственные общества в разных организационно-правовых формах в части выполнения своих обязанностей и обязательств при осуществлении горнодобывающей деятельности в соответствии с условиями лицензии. И, в зависимости от создаваемых государством условий этой деятельности, недропользователь принимает решение – как ее осуществлять (инвестировать в новые проекты и разработки, оборудование, НИОКР, проводить геологоразведочные работы и др.).

В настоящее время на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы (МСБ) тратится менее 0,5% от совокупности доходов федерального бюджета. Между тем добыча полезных ископаемых (ПИ), прежде всего углеводородов, обеспечивает более половины доходов бюджета и свыше 70% экспортной выручки [8, 9]. Однако большинство как крупных, так и небольших месторождений найдены и разведаны еще советскими геологами, и мы продолжаем эти месторождения эксплуатировать. С 2002 года передача недр в пользование стала осуществляться исключительно на аукционной системе доступа к недрам. За 16 лет проведения аукционов перечень месторождений полезных ископаемых с доказанными запасами фактически исчерпан. Сегодня выставляются на аукцион не участки с разведанным месторождением, а площади с предполагаемыми ресурсами и неизвестной локализацией ПИ. А поскольку при аукционной форме доступа к недрам проведение геологоразведочных работ (ГРР) не является обязательным условием договора на пользование недрами, то и геологоразведочные работы на таких участках не ведутся, и другие участники к ведению таких работ не допускаются [3].

Поскольку бюджет не предусматривает надлежащее финансирование геологоразведки, изученность территории нашей страны падает и становится значительно ниже, чем в развитых «сырьевых» странах. Расходы России в общемировых затратах на геологоразведочные работы по твердым полезным ископаемым, по экспертным данным, составили всего 3% (Канада – 16%, Австралия – 12%, США – 8%, Мексика – 6%, Чили – 5%, Китай – 4%) [4, 10]. Фактически в России сегодня отсутствует полнообъемная и качественная информация об обеспеченности минерально-сырьевого комплекса (МСК) запасами полезных ископаемых.

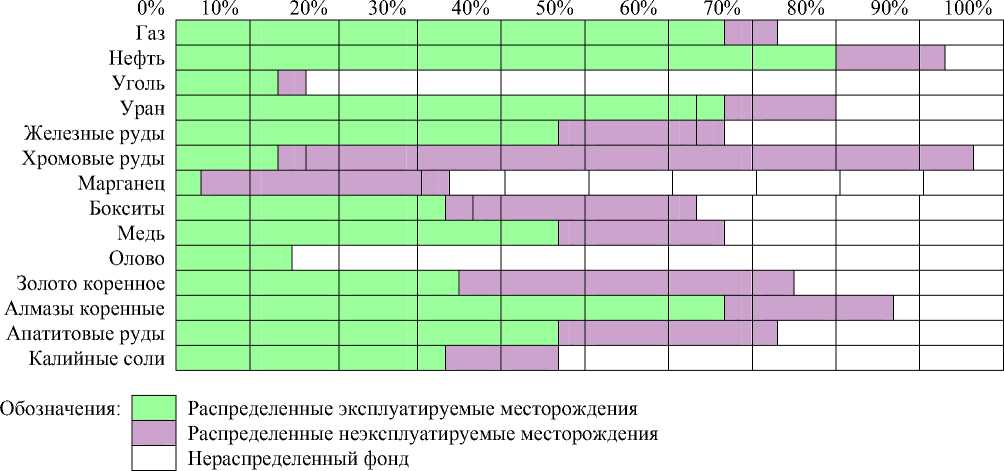

На рисунке 1 показана структура балансовых запасов категорий АВС1 некоторых видов полезных ископаемых в России. В 1981 г. Совет Министров СССР утвердил классификацию запасов, разработанную Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых СССР. В ней запасы по степени их изученности подразделялись на разведанные (категории А, В, С1) и предварительно оцененные (категория С2). Еще более низкий уровень оценки запасов – прогнозные запасы. По степени обоснованности прогнозные запасы подразделялись на категории Р1, Р2 и Р3. Сегодня разведанные запасы ошибочно отождествляются с минерально-сырьевой базой в целом, а воспроизводство минеральносырьевой базы ошибочно называют приростом ресурсов. Происходит подмена понятия «прирост запасов» понятием «прирост ресурсов», что в корне меняет суть воспроизводства МСБ, в результате чего разрушается эффективная система воспроизводства.

Рис. 1. Соотношение распределенного фонда недр к разведанным запасам полезных ископаемых (в %), по материалам Государственной Думы РФ и МПР России [3, 7, 8]

Обеспеченность действующих предприятий сырьем, состояние нераспределенного фонда недр являются важной характеристикой развития горнодобывающей отрасли и комплексности извлечения сырья. Эта характеристика позволяет определить возможности и измерить степень интегрированности минерального сектора в экономику регионов. Например, для Хабаровского края при определении потенциала горнодобывающей промышленности большое значение имеет тот факт, что месторождения высоколиквидных видов полезных ископаемых, таких как золото, фактически полностью находятся в распределенном фонде недр.

Крайне важным становится вопрос рационального недропользования, рациональной добычи, рационального управления в отрасли. Его решение невозможно без учета региональных особенностей экономических и методологических аспектов в управлении. Региональные особенности следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны, имеются территориальные образования с особыми природно-климатическими, географическими, горно-геологическими, социально-экономическими, демографическими условиями; с другой стороны, эти особенности связаны с регионами как территориально-административными образованиями, но связаны весьма условно. Здесь региональные особенности связаны с проведением еще одного вида деятельности в недропользовании, без которого осуществление добычи в горнодобывающей отрасли невозможно. Это региональное геологическое изучение недр, цели которого – осуществление съемки, поисков месторожений полезных ископаемых, мониторинг состояния недр, мониторинг состояния минерально-сырьевой базы [7, ст. 36.1]. Состояние МСК необходимо оценивать с учетом этой другой стороны – региональных особенностей, геологического изучения недр, а также с учетом факторов, влияющих на состояние отрасли, таких как снижение обеспеченности сырьевой базой из-за отставания геологоразведочных работ; списания запасов, превратившихся в непромышленные; рационального недропользования.

Сейчас нет единой информационной базы о состоянии МСБ в России, нет и общедоступной информации о размещении запасов ПИ по регионам. Такая информационная база формируется геологической службой. Однако в силу ее отсутствия прирост запасов обеспечивается фактически только за счет доразведки разрабатываемых месторождений и их переоценки, а не открытия новых. Фактически

Министерство природных ресурсов России подменяет еще одно понятие: «оценку запасов» на «оценку ресурсного потенциала». А поскольку в России нет единой со всем миром классификации запасов, то возникает проблема унификации подходов к оценке месторождений по требованиям российской комиссии по запасам (ГКЗ) и международных кодексов (кодексы JORC, NAEN, стандарт NI43-101 Торонтской биржи и др.). В соответствии с международными классификациями отечественные ресурсы категорий Р 2 и Р 3 мировым сообществом не рассматриваются в принципе как количественные показатели, не имеют экономической оценки и реальной стоимости и являются ориентировочной оценкой металлогенического потенциала в регионе. Для принятия решения об инвестировании в добычу экономическая оценка месторождения начинается с категории «inferred», что примерно отвечает части запасов отечественной категории С 2 [2, 6].

В настоящее время структуру геологической службы представить невозможно, поскольку цепочка взаимодействующих структур нарушена. На рисунке 2 представлена эта цепочка, существующая сегодня, с учетом связей, вернее, их отсутствия, между элементами. В этой схеме присутствует еще один элемент, положение которого двойственно. Это акционерное общество «Росгеология». Сегодня это коммерческое предприятие, цель которого, в соответствии с уставом, утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19 октября 2015 г. № 362-р – извлечение прибыли. АО «Росгеология» является распорядителем бюджетных средств на геологическое изучение недр.

Министерство природных ресурсов России и его территориальные (региональные) подразделения, государственные и казенные предприятия

АО «Росгеология»

Геологические службы субъектов РФ и находящиеся в их ведении предприятия и учреждения

Геологические службы других ведомств (гидро-, метео-, с/х, строительные) и находящиеся в их ведении предприятия и учреждения

Хозяйствующие субъекты - горнодобывающие предприятия

Научные организации системы МПР и РАН (проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области геологического изучения и использования недр)

Рис. 2. Существующие взаимодействующие элементы, которые могут входить в структуру геологической службы

Сегодня фактически в России отсутствуют технологические направления освоения месторождений. В таблицах 1, 2 представлены в сравнении отчисления из федерального бюджета на НИОКР при проведении научных работ в сфере недропользования и ГРР и государственными бюджетами ряда «сырьевых» государств. Доступ к геологической информации, полученной недропользователями, в полном объеме остается недоступным, имеющая информация, созданная разными недропользователями, разрознена, не структурирована, не информативна, хранится не в надлежащих условиях и в дальнейшем утрачивается. Для восстановления государственного контроля за деятельностью недропользователя на месторождении необходимо полностью переработать существующую систему предоставления информации о недрах.

Необходимо разработать нормативную концепцию о геологической информации, а это возможно только тогда, когда такую информацию в МСК будут признавать интеллектуальной собственностью, концепция должна быть согласованной и в правовом отношении, и в экономическом. Например, используемая сегодня, но нигде не опубликованная методика расчета прироста запасов и воспроизводства МСБ позволяет манипулировать результатами ГРР и насчитать какой угодно прирост запасов [6]. Это подтверждает сделанный вывод – о необходимости создании геоинформационного рынка. В связи с этим, как одну из главных задач в возрождении геологической отрасли следует выделить создание геоинформационного рынка, провести инвентаризацию информационных ресурсов, поскольку имеющиеся информационные ресурсы не отвечают потребностям недропользователя и государства как по объему, так и по качеству.

Горнодобывающая деятельность всегда связана с месторождением – поиском или эксплуатацией. Характер горнодобывающей деятельности полностью определяется условиями такой эксплуатации.

Однако о месторождении говорится (в контексте управления) только на стадии поисков и разведки. Как экономический объект управления месторождение полезных ископаемых не фигурирует ни в законе «О недрах», на в других нормативных документах.

Таблица 1

ВВП, расходы на науку и научные публикации ученых крупнейших экономик мира (на 01.01.2015)

|

Страна |

ВВП |

Внутренние затраты на НИОКР |

Число публикаций по естественным и техническим наукам |

|||

|

Всего, млрд долл. США (по паритету покупательной способности) |

В % к мировому (по данным МВФ) |

Всего, млрд долл. США (по паритету покупательной способности) |

В % к мировому (по данным МВФ) |

Всего |

В % к мировому числу публикаций |

|

|

США |

17348,1 |

15,87 |

485,4 |

26,92 |

643925 |

28,46 |

|

Япония |

4650,1 |

4,25 |

166,9 |

9,25 |

111875 |

4,94 |

|

Южная Корея |

1683,9 |

1,54 |

72,3 |

4,01 |

69196 |

3,06 |

|

Канада |

1600,4 |

1,46 |

25,8 |

1,43 |

97394 |

4,30 |

|

Страны ЕС, всего |

18747,6 |

17,15 |

365,8 |

20,29 |

784756 |

34,68 |

|

Германия |

3757,1 |

3,44 |

108,8 |

6,03 |

152207 |

6,73 |

|

Франция |

2604,2 |

2,38 |

58,8 |

3,26 |

69316 |

4,55 |

|

Великобритания |

2598,6 |

2,38 |

44,2 |

2,45 |

182286 |

8,06 |

|

Страны БРИКС, всего |

33090,3 |

30,26 |

514,2 |

28,52 |

543375 |

22,80 |

|

Китай |

18083,0 |

16,54 |

368,7 |

20,45 |

333411 |

14,73 |

|

Индия |

7347,0 |

6,72 |

61,9 |

3,43 |

81956 |

3,62 |

|

Россия |

3666,3 |

3,35 |

39,9 |

2,21 |

41399 |

1,83 |

|

Бразилия |

3287,0 |

3,01 |

37,2 |

2,06 |

53205 |

2,35 |

Составлено по материалам [1, 5].

Таблица 2

Основные показатели инновационной деятельности в сфере промышленного производства в России

|

Уровень инновационной активности организаций, по всем видам НИОКР, % |

Объем инновационной продукции, млрд руб. |

Удельный вес инновационной продукции в объеме производства, % |

Удельный вес затрат на НИОКР в объеме всего производства, % |

|||||

|

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

|

|

Всего |

9,9 |

9,3 |

3579,0 |

3843,4 |

8,7 |

8,4 |

3,0 |

2,7 |

|

Промышленное производство, в т.ч.

|

10,9 |

10,6 |

3037,4 |

3258,3 |

8,2 |

7,9 |

2,1 |

1,8 |

|

8,5 |

7,6 |

635,7 |

342,4 |

8,0 |

4,0 |

1,4 |

1,4 |

|

|

5,9 |

5,6 |

12,8 |

26,0 |

1,2 |

1,9 |

1,0 |

0,5 |

|

|

13,6 |

13,3 |

2362,4 |

2856,3 |

9,9 |

10,6 |

2,4 |

2,1 |

|

|

Деятельность, связанная с информационными технологиями и вычислительной техникой |

8,8 |

8,0 |

32,4 |

46,6 |

9,6 |

11,0 |

2,6 |

6,1 |

|

Иные НИОКР |

33,3 |

32,2 |

464,2 |

482,3 |

39,5 |

41,3 |

33,2 |

32,9 |

Составлено по материалам [4, 5

Геологические, экономические, финансовые характеристики месторождения представляют собой только информацию, право пользования которой почти всегда принадлежит тому недропользователю, который обладает соответствующей лицензией. Отсутствие регулирования в вопросах освоения и разработки месторождений (создания типовых регламентов и стандартов) приводит, например, к противопоставлению – необходимости полноты извлечения полезного компонента из руд, а, значит, применения новых технологий, оборудования, и необходимости снижения издержек и достижения более эффективных финансовых результатов для собственников и акционеров компаний. Однако без обладания геологической информацией горнодобывающая деятельность не может осуществляться.

Подводя итог рассмотрению проблемы, сделаем вывод: мы подтвердили, что кроме отрасли промышленности, геологоразведочных и добывающих предприятий, также основным объектом экономики в сфере недропользования и управления МСБ является именно месторождение. Именно поэтому управляющее воздействие эффективно именно при воздействии на такой объект управления как месторождения. Осуществление управляющего воздействия и регулирование горнодобывающей деятельности через компании объясняется простотой администрирования – компаний меньше. Именно поэтому снижение качества вовлекаемых в освоение и разработку месторождения интересует систему управления только как источник достижения цели – через снижение финансовых и экономических показателей предприятия.

Наличие в системе организационно-экономического механизма управления отраслью (ОЭМУ) фактически единственного объекта управления – горнодобывающего предприятия – искажает экономические характеристики процесса освоения недр, создает практически нереализуемые трудности по формированию, использованию, хранению геологической информации, без обладания которой принятие надлежащего управленческого решения и надлежащего управленческого воздействия не объект управления невозможно. Мало того, административные барьеры в управлении компанией-недропользователем, отсутствие управляющего воздействия на компанию в сфере методологии отработки месторождения привели к тому, что резерв объектов, по которым возможно получение значительных приростов запаса интенсивно добываемых полезных ископаемых, существенно сократился. Таким образом, на инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства МСБ отсутствие в качестве объекта управления месторождения сказывается крайне негативно.

Наше мнение – необходимо формировать единую систему управления на уровне месторождения. Роль месторождения как объекта управления должна быть восстановлена, начиная с самой первой стадии – стадии разведки и заканчивая стадией завершения добычи и консервацией отработанного месторождения. Уже сегодня очень актуальны вопросы управления процессом завершения разработки месторождений, поскольку возникают проблемы выбора объекта управления на этой стадии горнодобывающих работ и поиска эффективных процедур управления.

Внедрение в качестве объекта управления месторождения позволит не только улучшить управляющее воздействие, но и осуществлять мониторинг, т.е. отслеживать процесс управления и достижение заявленного результата управления за счет обработки накопленной геологической информации и других данных, применяя не один-два метода управления, а на основе итерационно подбираемой последовательности методов так, чтобы на каждом последующем этапе результат воздействия улучшался. Таким образом, открывается возможность системного и оперативного повышения качества геологотехнологических моделей объектов управления, которые имеют длительную историю разработки за счет обработки накопленных и накапливаемых данных, оптимального планирования работ, внедрения новых технологий для полного извлечения полезного ресурса.

Список литературы Месторождение как объект управления горнодобывающей отрасли промышленности

- Доклад ректора МГРИ-РГГУ Лисова В.И. «О реформе геологического образования в России» на общем собрании членов Ассоциации геологических организаций 11 декабря 2012 г., г. Москва. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.asgeos.ru/data/Files/File/405.pdf (дата обращения 31.01.2019).

- Заключение Научно-методического совета по геолого-геофизическим технологиям поисков и разведки твердых полезных ископаемых (НМС ГГТ) Минприроды России, 1-2 ноября 2012 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://netess.ru/3knigi/588582-1-utverzhdayu-direktor-departamenta-gosudarstvennoy-politiki-regulirovaniya-oblasti-geologii-nedropolzovaniya-minprirodi-ross.php (дата обращения 31.01.2019). ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ

- Жукова И. В. Реализация принципа совместного ведения в недропользовании // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 1. С. 53-59.

- Материалы парламентских слушаний Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему «Совершенствование правового регулирования в сфере недропользования», 16 июня 2016 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.xp/052050050124050048056053.html (дата обращения 31.01.2019).

- Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. М.: ИПРАН РАН, Наука, 2016.