Метаболизм коллагена в оценке риска развития синдрома диабетической стопы

Автор: Курникова И.А., Чернышова Т.Е., Климентьева Г.И., Маслова И.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты обследования 46 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, осложненным СДС. Наличие нарушений в обмене коллагена вносит значимый вклад в развитие и поддержание макрососудистых осложнений, в том числе и СДС. Представлена взаимосвязь быстро прогрессирующего течения СДС у пациен тов с сахарным диабетом с признаками повышенной стигмации. Сочетание сахарного диабета и дисплазии соединительной ткани у больных с СДС уменьшает эффективность медицинской реабилитации.

Сахарный диабет, синдром диабетической стопы, метаболизм коллагена, магния оротат

Короткий адрес: https://sciup.org/14919537

IDR: 14919537 | УДК: 616.379-008.64:616.718.9-008.9

Текст научной статьи Метаболизм коллагена в оценке риска развития синдрома диабетической стопы

Как известно, в основе формирования синдрома диабетической стопы (СДС) лежат нарушения со стороны сосудистой и нервной систем, обусловленные гипергликемией, которая запускает каскадный механизм метаболических изменений на уровне тканей [1–4]. Основным морфологическим субстратом для формирования сосудистых осложнений сахарного диабета на тканевом уровне является соединительная ткань. О повреждающем влиянии гипергликемии и глюкозотоксичности на состояние сосудистой стенки у больных сахарным диабетом известно давно. В исследовании UKPDS, завершенном в 1998 г., была установлена прямая зависимость между качеством компенсации углеводного обмена (HbA1c) и частотой развития микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа (СД2) [1, 3]. Согласно современным представлениям, нарушения обменных процессов в соединительной ткани у больных СД вторичны и рассматриваются как приобретенная патология. В условиях гипергликемии запускаются механизмы неферментативного гликозилирования белков, в том числе и коллагена. Продукты гликозилирования запускают механизм активации коллагеногенеза. Синтез и регуляции сиалосодержащих биополимеров представляется процессом изначально достаточно тесно связанным с углеводным , обменом в организме. Однако в клинической практике процессы, происходящие в соединительной ткани при различных патологических состояниях, практически не оцениваются.

Материал и методы

Проведено обследование и лечение 46 пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, осложненным СДС 1–2а стадии. Давность СД составляла 9,8±3,7 лет. У 13 пациентов диагностирована нейропатическая форма СДС, у 33 – нейро-ишемическая. В процессе мониторинга больные группы наблюдения были разделены на 2 подгруппы: 1а – с быстрым прогрессированием СДС (1-я подгруппа – 18 чел.); 1б – с медленным прогрессированием СДС (2-я подгруппа – 28 чел.). В каждой подгруппе у пациентов учитывалось наличие признаков повышенной стигмации (ПДС “+”, ПДС “–”). Дисплазия соединительной ткани определялась в соответствии с алгоритмами, предложенными в 2009 г. [5]. В группу сравнения были включены 11 пациентов рандомизированной по основным показателям группы за исключением проявлений СДС. У больных, наряду с традиционными клиническими и лабораторными исследованиями, изучались показатели обмена соединительной ткани в сыворотке кро- ви: свободный гидроксипролин (СГО), пептидносвязанный гидроксипролин (ПГО), коэффициент СГО/ПГО, коллагенолитическая активность (КА), свободные сиаловые кислоты (ССК), олигосвязанные сиаловые кислоты (ОССК), пептидносвязанные сиаловые кислоты (ПССК) и глюкозаминогликаны (ГАГ) [6].

Пациенты группы наблюдения получали в комплексной терапии магния оротат по 2 таб. 3 раза в день в течение 7 дней и далее по 1 таб. 3 раза в день в течение 4 нед.

Обработка полученных данных производилась с помощью пакета программ STATISTICA 6.0 (Matematica®, Matlab®, Harvard Graphics®) американской фирмы StatSoft (1995).

Результаты и обсуждение

В группе наблюдения отмечено повышение выше среднестатистической нормы уровня свободного гидроксипролина (32,1±0,87 мкмоль/л), свободных сиаловых кислот (31,2±1,64 мг/л) и ГАГ (6,31±0,4 мг/л). При этом пептидно- и олигосвязанные комплексы (ПССК, ОССК) также достоверно увеличивались у всех пациентов этой группы. Показатели обмена соединительной ткани у пациентов сравниваемой группы с СД 2-го типа без признаков СДС оказались ниже и встречались реже, чем у пациентов группы наблюдения по уровню СГО, ССК и ГАГ. Нарушения наблюдались только у 6 пациентов из 13 (46%).

Сравнительный анализ показателей обмена коллагена не выявил достоверной разницы в показателях метаболизма коллагена у пациентов в подгруппах 1а и 1б. Однако анализ с позиции исследования признаков повышенной диспластической стигмации показал, что в подгруппе 1а все пациенты имели 5 и более дизонтогенети-ческих стигм, в группе 1б пациенты с повышенной дисп-ластической стигмацией (ПДС) составили 21,4% (6 чел.).

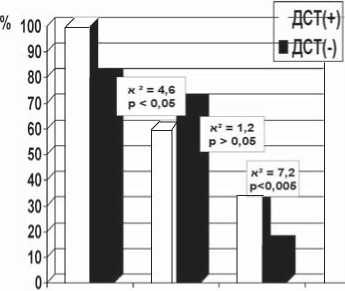

Анализируя процессы риска развития осложнений сахарного диабета у больных СД 2-го типа в зависимости от ПДС, мы установили значительное увеличений риска СДС на фоне ПДС (рис. 1).

Методом математического моделирования определен вклад других факторов в формирование СДС: качество компенсации СД (r=0,72; р=0,006); курение (r=0,70; р=0,008); вегетативная дисфункция (r=0,65; р=0,009); дислипидемия (r=0,52; р=0,029); диабетическая нефропатия (r=0,41; р=0,039).

В процессе лечения с использованием магнийсодержащих препаратов в комплексной терапии отмечено улучшение показателей СГО, ССК, ГАГ у 24 пациентов (67%) в обеих подгруппах, однако уровень нормальных значений достигнут только у 6 человек (16,7%) группы

ретинопатия нефропатия ИБС

Рис. 1. ПДС и риск формирования сосудистых осложнений у больных СД 2-го типа: ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ

АГ СДС

подтвердить наличие изначального генетического дефекта у этой группы – повышенной диспластичес-кой стигмации.

-

2. Риск развития макрососудистых осложнений, включая СДС, значительно выше, если у больного наличие сахарного диабета сочетается с дисплазией соединительной ткани.

Заключение

Изучение показателей метаболизма соединительной ткани с оценкой нарушений врожденного характера позволяет прогнозировать риск развития СДС в каждом конкретном случае и назначать не только восстановительное, но и превентивное лечение.

-

1б. Именно эти пациенты были выписаны с удовлетворительной компенсацией диабета и отсутствием проявлений СДС на момент выписки. У 8 больных (44,4%) подгруппы 1а, несмотря на проводимую терапию, СГО и ГАГ не менялись, все они в течение последующих 6 мес. были госпитализированы повторно и получали лечение с участием хирургических пособий.

Выводы

-

1. Нарушение обмена соединительной ткани – один из ведущих механизмов не только формирования, но и прогрессирования СДС. В наибольшей степени признаки дисплазии соединительной ткани выявлены у больных СД 2-го типа с СДС, которые не менялись в процессе терапии, что позволило предположить и

Список литературы Метаболизм коллагена в оценке риска развития синдрома диабетической стопы

- Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Лечение сахарного диабета и его осложнений (руководство для врачей). -М.: Медицина, 2005. -511 с.

- Грекова Н.М., Бордуновский В.Н. Хирургия диабетической стопы. -М.: Медицина, 2009. -188 с.

- Клинические рекомендации. Эндокринология/под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -304 с.

- Комелягина Е.Ю., Анциферов М.Б. Факторы риска и профилактика синдрома диабетической стопы//РМЖ. -2003. -Т. 11, № 27. -С. 1503-1507.

- Наследственные нарушения соединительной ткани. Российские рекомендации ВНОК//Функциональная диагностика. -2009. -№ 3. -С. 61-87.

- Шараев П.Н. Методы лабораторных исследований биополимеров соединительной ткани: учеб. пособие. -Ижевск, 2009. -44 с.