Метадискурс в пространстве разговорного дискурса

Автор: Плотникова Светлана Николаевна, Шавалиева Елена Борисовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Авторы предлагают пространственную модель разговорного дискурса, значимым компонентом которой является метадискурс. Дискурсивное пространство трактуется широко, как понятие, сближающее текст и разговор, как среда сосуществования и функционирования определенных дискурсов, объединенных по какому-либо принципу. Доказывается, что понятие дискурсивного пространства помогает структурировать информацию в беседе, а именно отграничивать фактуальную информацию от информации о межличностных отношениях коммуникантов. Анализ примеров показывает, что в рамках разговорного дискурса сосуществуют два дискурса: собственно дискурс описывает фактическое положение вещей в мире; метадискурс передает информацию об отношениях говорящих, как постоянных, так и временных, включая коммуникативные роли, в которых говорящие выступают в данной беседе. Особое внимание уделяется способу соединения дискурса и метадискурса и тому, какой вклад они вносят, соответственно, в процесс смыслообразования в беседе. Некоторые примеры позволяют легко вычленить метадискурс в виде отдельных структурных единиц. В других беседах наличие метадискурса менее очевидно, поэтому анализ начинается с поверхностного уровня репрезентации метадискурса, а затем переходит к более глубокому, имплицитному уровню его актуализации. С одной стороны, метадискурс - это определенная форма использования языка, отбор морфем, слов и предложений. С другой стороны, помимо языковых форм, значительную роль играют скрытые смыслы, извлекаемые из дискурсивного пространства. Поэтому понятие дискурсивного пространства авторы относят к сфере семантических или когнитивных исследований дискурса.

Разговорный дискурс, метадискурс, дискурсивное пространство, беседа, метапространство

Короткий адрес: https://sciup.org/14970036

IDR: 14970036 | УДК: 81.432.1-51 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.1.16

Текст научной статьи Метадискурс в пространстве разговорного дискурса

DOI:

Целью данной статьи является создание пространственной модели разговорного дискурса и определение роли метадискурса в этой модели.

Пространственные представления традиционно играют существенную роль в анализе языковых фактов. Пространственным моделированием языковых систем занимались выдающиеся отечественные лингвисты. О.Н. Селиверстова указывает на важность выделения разных видов пространств для анализа языка [Селиверстова, 1977]. Ю.С. Степанов разъясняет понятие языка как трехмерного пространства, в котором взаимодействуют три семиотических измерения языка [Степанов, 1985]. Е.С. Кубрякова характеризует организацию языка как его стратификацию в многомерном признаковом пространстве и рассматривает в качестве одного из типов этого многомерного пространства ноэтическое, или назывное, пространство знаменательных частей речи [Кубрякова, 1967; 1978].

В своей более поздней работе Е.С. Кубрякова выдвигает понятие «пространство языка» и противопоставляет его «языку пространства», то есть разграничивает концептуализацию пространства, отражение пространственной категоризации человеческого опыта в языке, и «реальность языка», под которой она понимает пространство существования языковых фактов: «Феномен языка во многом воспринимается как и другие реально существующие объекты, то есть сенсорно. Особенно ощутима эта связь в онтогене- зе: в овладении языком у ребенка можно явно выделить такие этапы, когда первые слова или первые высказывания существуют для него параллельно другим “вещным” объектам и когда он может играть названиями как некими отдельными объектами» [Кубрякова, 1997, c. 23]. Ученый подчеркивает, что постановка проблемы пространства языка как распространения представлений о материальном мире и его организации на не-физи-ческие сущности стала следствием развития когнитивной науки.

Необходимо отметить, что до сих пор в огромном потоке лингвистических работ, так или иначе связанных с пространством, практически отсутствуют работы, в которых бы исследовалось «пространство языка». В основном изучается «язык пространства», особенности пространственной категоризации в разных языковых картинах мира.

Идея рассмотрения текста через призму понятия пространства принадлежит В.Н. Топорову. По всеобщему признанию, его работа «Пространство и текст», написанная в начале 80-х гг. ХХ в., была подлинно новаторской. В ней впервые был поставлен вопрос о соотношении текста и пространства и высказаны глубокие мысли, оказавшие в то время большое влияние на теорию текста, а в настоящее время не менее значимые и для теории дискурса.

Как указывает В.Н. Топоров, есть два полюса соотношения текста и пространства. Во-первых, текст пространствен, то есть он обладает признаком пространственности, размещается в «реальном» пространстве, как это свойственно большинству сообщений, составляющих фонд человеческой культуры. Во-вторых, пространство есть текст, то есть пространство как таковое может быть понято как сообщение [Топоров, 1983, с. 227].

Тезис «текст пространствен» означает, что текст входит в множество, понимаемое как пространство. В частности, научному пространству наиболее адекватно отвечают тексты, так или иначе описывающие это пространство, тексты специальные, например, географические. Как объясняет В.Н. Топоров, подобное пространство – это не пространство Ньютона, а пространство Лейбница. По-ньютоновски, пространство – это нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящимися. По Лейбницу, пространство – это нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком сосуществования вещей [Топоров, 1983, с. 227].

Пространства текстов создаются особыми категориями авторов. В.Н. Топоров противопоставляет научному пространству мифопоэтическое пространство, которому соответствуют религиозно-философские тексты и которое можно назвать «пространством Авраама, пространством Исаака, пространством Иакова, а не философов и ученых, или мифопоэтическим пространством» [Топоров, 1983, с. 228]. Мифопоэтическое пространство не предшествует текстам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими. Мифопоэтическое пространство всегда заполнено и всегда вещно, вне текстов оно не существует, в этом смысле категория пространства не может быть признана вездесущей. Кроме пространства, существует еще не-пространство, его отсутствие, воплощением которого является хаос [Топоров, 1983, с. 233–234].

Второй полюс соотношения текста и пространства – тезис «текст есть пространство» – как пишет В.Н. Топоров, не должен вызывать удивления. Он объясняет, что мифопоэтическая вселенная не просто широкое пространство. Это пространство к тому же имеет единое содержание. «Через мир вещей и через человека (последующий уровень творца вещей) пространство собирается как иерархизованная структура соподчиненных целому смыслов»

[Топоров, 1983, с. 241]. В этом смысле можно говорить о пространстве как потенциальном тексте, о его «наполнении».

Изложенные два понимания текстового пространства (сосуществование текстов и сосуществование текстовых смыслов и текстовых структур) легли в основу нашего понимания дискурсивного пространства. Вместе с тем мы считаем, что у дискурсивного пространства имеется своя собственная специфика, связанная с особенностями такого сложного феномена, как дискурс.

Дискурсивное пространство – это пространство и текстовое, и не только текстовое. В общепринятом определении, наиболее лаконично сформулированном Т. ван Дейком, дискурс – это текст или разговор, соотносящийся с определенным контекстом (text and talk in context) [Dijk, 1997, p. 3]. Как известно, рассмотрение речи: разговора, беседы, диалога, полилога – изначально послужило стимулом формирования лингвистики дискурса, ее отграничения от лингвистики текста. Однако вскоре произошла интеграция этих двух дисциплин; письменная речь и ее обработанный и завершенный продукт – текст – стали равноправными с устной речью и разговором – объектами изучения лингвистики дискурса.

Таким образом, дискурсивное пространство – это не только текстовое пространство, но также пространство разговора, разговорного дискурса. При этом разговор не обязательно должен быть цельной завершенной беседой, запись которой представляет собой текст (ср.: беседа – текст беседы). По образному определению Е.С. Кубряковой, этимологическое значение слова дискурс – это «бегание туда и сюда», поскольку префикс dis в латинском языке обозначает круговое движение. Отсюда идея круговорота в понимании дискурса: дискурсом может быть и текст, и его части, и разговор, и отдельные реплики в нем [Кубрякова, 2005]. К этому следует добавить, что дискурсом может называться и множество текстов, или бесед / разговоров, или их совокупностей (научный дискурс, педагогический дискурс, религиозный дискурс и т. д.).

Дискурсивное пространство понимается нами как среда сосуществования и функционирования определенных дискурсов, объединенных по какому-либо принципу. Дискурсивное пространство – это не вместилище, в которое «помещены» дискурсы, в котором они «расположены»; это сложная система, параметры которой заданы возможностью объединения дискурсов [Плотникова, 2008; 2011].

Рассмотрим в свете понятия дискурсивного пространства соотношение разговорного дискурса и метадискурса. Наиболее известная «непространственная» модель разговорного дискурса – это модель Г. Кларка. Согласно этой модели разговор в беседе протекает на двух параллельных уровнях. Первый уровень – это уровень коммуникации и дискурса, а именно уровень фактуальных смыслов. Второй уровень – метадискурсивный и метакоммуникативный, уровень метасмыслов, затрагивающих говорящих и их межличностные отношения. Г. Кларк представляет эти два уровня следующим образом (рис. 1).

Уровень коммуникации и дискурса (track 1) Г. Кларк называет базовым (basic), а уровень метакоммуникации и метадискурса (track 2) – дополнительным (collateral) [Clark, 1996, p. 241]. Значение прилагательного collateral – ‘connected with something or happening as a result of it, but not as important’ (LD) (связанный с чем-то или являющийся результатом чего-то, но менее важный). Согласно этой модели, метакоммуникация в процессе беседы и производимый в ней метадискурс связаны с коммуникацией и собственно дискурсом, но имеют дополнительный характер и менее важны, а иногда метакоммуника- тивный и метадискурсивный уровень может и вовсе отсутствовать.

На наш взгляд, подобная линейная модель позволяет объяснить лишь явные случаи разделения разговора на дискурс и метадискурс, как это происходит, в частности, в следующем примере (метадискурс в нем выделен):

“So what is he like?” asked Caroline.

Kate smiled. “ You are impossible, you really are ”.

“ Answer the question. I want to know what kind of man you’re keeping with. Tell me all ”.

“ There’s nothing to tell ”.

“ Not much, there isn’t. You’ve come the colour of my nail varnish ”.

Kate gave in. “He’s quite tall”.

“How tall?”

“Five foot ten- ish ”.

“Hair?”

“ Yes ”.

“ Don’t get clever . What colour?”

“Fair- ish ”.

“Eyes?”

“Blue- ish ”.

“Age?”

“Mid-thirties- ish ”.

“ And I suppose if I were to ask what kind of car he drove you’d say it was fast-ish. Are you being deliberately vague? ”

Kate smiled, “He drove a Porsche and it was silver grey- ish ”.

They both laughed (James, p. 238).

Если бы беседа была чисто фактуаль-ной, то Кэролайн запрашивала бы информацию, а Кейт предоставляла бы ее. Однако здесь наблюдается явное управление одной собеседницей другой. Фактически перед нами две беседы: первая из них фактуальная, вторая – метабеседа, в которой говорящие делают референтами самих себя и свои межличностные отношения.

Track 2 metacommunicative acts ---------------------------------► is about

Track 1 communicative acts ▼

--------------------------------------------;---------► is about

Official Business

Рис. 1. Двухуровневая модель беседы Г. Кларка

Трактовка метакоммуникации как «командного» аспекта коммуникации предлагается когнитивным психологом П. Вацлавиком и его соавторами. Они противопоставляют «передающий» аспект коммуникации, отражающий содержание сообщения, ее «командному» аспекту – сообщению о том, как это содержание должно быть интерпретировано с точки зрения взаимоотношений между коммуникантами. Высказывания Это приказ или Я только шучу – примеры вербальной реализации таких коммуникаций о коммуникации; невербально они могут выражаться, например, криком или улыбкой [Вацлавик, 2000, с. 47– 50, 59–61].

В приведенном примере разговор Кейт и Кэролайн насыщен метасмыслами, которые определяются отношениями собеседниц – дружескими, доверительными, несколько фамильярными, но все-таки главными являются отношения «власть – подчинение». Кэролайн общается напористо, как ведущий участник, Кейт – как подчиняющийся.

Инициатива в метакоммуникации принадлежит здесь только Кэролайн. Причиной инициирования ею метадискурса становится коммуникативная неудача, которую она терпит в самом начале диалога, когда Кейт ставит под сомнение ее право контроля над собой (You are impossible, you really are). Ожидания спрашивавшей нарушены: коммуникации (по Г. Кларку) не получается. Настойчивость и метакоммуникативное давление, которое Кэролайн оказывает на собеседницу, объясняется привычкой получать удовлетворяющие ее ответы от данной подруги. Она удивлена неожиданным сопротивлением и хочет восстановить привычные для нее отношения, прибегая для этого к директивным метаречевым актам приказного характера, даже не пытаясь маскировать их под просьбы, а также открыто утверждая свое желание знать о новом знакомом Кейт (Answer the question. I want to know what kind of man you’re keeping with. Tell me all). Дальнейшее можно расценивать и как ее победу, и как поражение. Она получает ответы, но они малоинформативны и звучат уклончиво вследствие использования собеседницей суффикса -ish со значением приблизительности, к тому же его повторе- ние имплицирует насмешку со стороны отвечающей, что подвергает сомнению высказываемые фактуальные смыслы. Это не остается без внимания Кэролайн, чье завершающее метадискурсивное высказывание выражает понимание ею протеста подруги, ее сопротивления оказываемому на нее давлению (And I suppose if I were to ask what kind of car he drove you’d say it was fast-ish. Are you being deliberately vague?). И все же порождение метадискурса позволяет Кэролайн восстановить свою власть над собеседницей, в последней реплике та возвращается к информированию, к полному ответу на поставленный вопрос, хотя вновь использован суффикс со значением приблизительности -ish, по всей видимости, уже в качестве завершающей безобидной шутки (а безобидной эта шутка становится ввиду уже произведенного метадискурса, эксплицировавшего метаотношение «Ты шутишь – Я понимаю, что ты шутишь»). Совместный смех в конце беседы относится к разряду фонетико-акустических метадискурсивных средств и сигнализирует о некоем «примирении» противоборствующих участниц интеракции; через него они сближаются, демонстрируют друг другу равную и искреннюю вовлеченность как минимум в дискурсивное взаимодействие и как максимум в более глобальные комплементарные межличностные взаимоотношения «доминирующая подруга – подчиняющаяся подруга».

Таким образом, разговорный дискурс здесь переплетается с метадискурсом, и они вычленяются как два уровня беседы, что подтверждает правомерность их анализа с использованием приведенной выше линейной модели.

Однако линейная модель не позволяет фиксировать наличие метадискурса либо в полной мере интерпретировать его в примерах следующего типа:

“Hello. Is that Laurence Olivier Productions?” “Yes. Can I help you.”

“Is Sir Laurence there?”

“No, I’m afraid he’s in America until the end of the week.”

“Oh. Thank you. I’ll ring next week.”

“Any message?”

“No thank you” (Clark, p. 31–32).

Перед нами сугубо информативный диалог. Минимально присутствующие в разговоре метадискурсивные элементы ( Hello ; Oh ; Thank you ; I’m afraid ) носят конвенциональный характер. Вслед за А. Вежбицкой, их можно назвать «метаорганизаторами высказываний». Они основаны на явном или скрытом «говорю»; с их помощью слушающий комментирует «на полях» высказывания говорящего: в голове слушающего возникает параллельно высказываниям говорящего нечто вроде стенограммы – комментария того, что в данный момент делает говорящий ( Начинает говорить... Делает оговорку... Переходит к основной теме... Повторяет... Резюмирует... Спрашивает... Отвечает... Подытоживает... ). В сознании слушающего возникает «двухголосный текст» – воссоздаваемая (понимаемая) последовательность предложений отправителя и собственный комментарий. Это не один связный текст, а «двутекст». Таким образом, «высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании». Эти «метатекстовые нити» придают тексту связность, «сшивают» его, но сами являются «инородным телом». При разделении этих гетерогенных компонентов могут помочь «семантические ножницы»: в двутексте иногда можно просто вырезать куски, относящиеся к «метаголосу» [Вежбиц-кая, 1978, с. 403–405].

С помощью «семантических ножниц» в данном случае можно «вырезать» слой метадискурса, то есть второй, дополнительный слой в линейной модели разговорного дискурса. Однако «вырезанный» таким способом метадискурс дает лишь минимальную инфор- мацию о межличностных отношениях говорящих. Это отношения «говорящий – слушающий», «запрашивающий информацию – дающий информацию». Совершенно очевидно, что они относятся к разговорному дискурсу в целом, а не только к анализируемому примеру, то есть в данном случае линейная модель не обладает необходимой объяснительной силой.

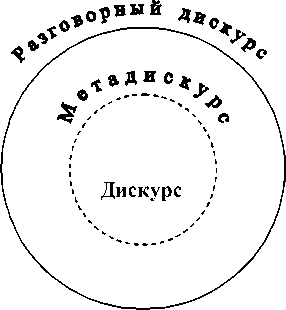

Предлагаемую нами пространственную модель разговорного дискурса можно представить в виде схемы (рис. 2). В отличие от линейной модели, пространственная модель позволяет расширить понимание разговорного метадискурса, поскольку она репрезентирует метадискурс как главенствующий над дискурсом и неустранимый, а также как проникающий в дискурс своими метасмыслами (на схеме показано, что между метадискурсом и дискурсом нет непроходимой границы).

Интерпретируя анализируемый пример в свете предложенной модели, можно определить базовые межличностные отношения между говорящими. Это отношения заданы институциональными ролями собеседников: «представитель социального института – клиент». Выражение институциональной вежливости к клиенту и его соответствующая реакция входят в метадискурсивную компетенцию говорящих; эта компетенция вырабатывается в метадискурсивном пространстве, охватывающем собой множество подобных институциональных разговоров.

О том, что пространство метадискурса вокруг разговорного дискурса существует, свидетельствуют случаи его разрушения, что можно проиллюстрировать следующим примером:

Рис. 2. Пространственная модель разговорного дискурса

“Thirty pence”, he

“May I have a carrier bag?” the Queen asked.

“No, not for thirty pence”, said the butcher.

“Oh well, thank you and goodnight”, said the Queen. She didn’t know how much it would cost to buy a carrier. She couldn’t risk spending perhaps twenty or thirty pence more.

The Queen said again, “Goodnight”.

The butcher turned his back and began to place the plastic parsley around the edge of the display shelves.

The Queen said, “Have I offended you in some way?”

The butcher said, “Look, you’ve got your thirty pence worth, just close the door behind you” (Townsend, p. 124–125).

Сюжет романа С. Таунсенд «The Queen and I» носит фантазийный характер: очередные парламентские выборы и смена политической власти в Великобритании приводят к низложению монархии. Все члены королевской семьи, включая королеву, лишены своих богатств, переселены в бедный район и вынуждены жить на социальное пособие. Участники беседы, фрагмент которой приведен, – бывшая королева и торговец мясом. Королева, у которой есть только три фунта, покупает кости для бульона. Несмотря на то что разговор относится к бытовому общению, покупательница номинируется по ее политическому статусу ( the Queen ); она «задержалась» в этом статусе и производит привычный для нее политический дискурс «благосклонности», ожидая соответствующего почтительного дискурса реагирования от своего подданного. Метасмыслы «благосклонность монарха – почтительность подданного», определяющие содержание политического дискурса, разрушены. Бывший подданный, уже осознавший новые межличностные отношения, в которых его социальный статус представителя среднего класса выше статуса женщины, живущей на пособие, настойчиво переводит бывшую королеву в пространство новых отношений.

Приведенный пример примечателен в том смысле, что он демонстрирует диссонанс между метадискурсивными ожиданиями одного из говорящих (королевы) и дискурсом ее партнера, обнаруживающим несоответствие ожидаемой прототипической политической беседе, отсутствие ритуальных формул почтительности, благодарности и прощания. Из фак-туальной просьбы получить пакет для приобретенного товара (May I have a carrier bag?) и фактуального же отрицательного ответа (No, not for thirty pence) явно выводится метасмысл «недоброжелательность». Невербальный дискурс партнера сух и неэмоционален и выражает крайнюю степень недоброжелательности (he said, brusquely; handed it to her without a smile; The butcher turned his back). Его вербальный дискурс носит подчеркнуто фактуальный характер (Thirty pence; No, not for thirty pence; Look, you’ve got your thirty pence worth, just close the door behind you), в нем полностью отсутствует фатика. Ее полное демонстративное отсутствие порождает непрямой, имплицитный метасмысл: «Я невежлив, потому что вы больше не королева». Нарушена абсолютно нормативная для английской культуры формула прощания. Смежная пара «прощание – прощание» не образуется; продавец молчит. Частичный повтор королевой своей реплики (The Queen said again, “Goodnight”) – реакция на молчание собеседника, продиктованная стремлением исключить наиболее простую причину молчания (он мог ее не услышать); она не подозревает его в намеренной грубости. Не получив ответа во второй раз и видя продавца, повернувшегося к ней спиной, королева тем не менее все еще не понимает, что ее статус изменился. Она по-прежнему благосклонна к своему подданному и величаво просит его ответить, не обидела ли она его (Have I offended you in some way?). Собеседник же никак не отвечает на заданный вопрос и не прощается, а дает выход своей грубости в прямом директивном речевом акте, побуждающем собеседницу закончить коммуникацию и уйти, не требуя от него соблюдения норм вежливости (Look, you’ve got your thirty pence worth, just close the door behind you).

У участников данной беседы нет согласия по поводу метасмыслов, что приводит к сбою в сосуществовании их дискурсов – один из говорящих делает попытку вывести метасмыслы на поверхность и сделать их предметом обсуждения, но терпит неудачу. Бесе- да здесь переплетается с метабеседой, дискурсивное пространство – с метадискурсив-ным пространством, в силу чего фактичность (окружающий мир и его объекты как референты дискурса) отступает на задний план. Более важными для говорящих оказываются они сами и их варьирующиеся на протяжении разговора метаотношения.

Таким образом, пространственная модель разговорного дискурса, в том числе разговорного институционального дискурса, выдвигает в фокус исследовательского интереса проблему анализа передаваемых смыслов в их полном объеме, с учетом имплицитных метадискурсивных смыслов.

Список литературы Метадискурс в пространстве разговорного дискурса

- Вацлавик, П. Прагматика человеческих коммуникаций: изучение паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия/П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон. -М.: Апрель-Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. -320 с.

- Вежбицкая, А. Метатекст в тексте/А. Вежбицкая//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. -М.: Прогресс, 1978. -С. 402-421.

- Кубрякова, Е. С. К вопросу о пространственном моделировании лингвистических систем/Е. С. Кубрякова//Вопросы языкознания. -1967. -№ 2. -С. 98-108.

- Кубрякова, Е. С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания/Е. С. Кубрякова//Язык. Личность. Текст. -М.: Языки славянских культур, 2005. -С. 23-33.

- Кубрякова, Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении/Е. С. Кубрякова. -М.: Наука, 1978. -114 с.

- Кубрякова, Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы)/Е. С. Кубрякова//Известия АН. Серия литературы и языка. -1997. -Т. 56, № 3. -С. 22-31.

- Плотникова, С. Н. Пространственная модель дискурса/С. Н. Плотникова//Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. -Симферополь: , 2011. -Т. 2, № 2. -С. 123-125.

- Плотникова, С. Н. Языковое, дискурсивное и коммуникативное пространство/С. Н. Плотникова//Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. -2008. -Вып. 1. -С. 131-136.

- Селиверстова, О. Н. Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке/О. Н. Селиверстова//Категория бытия и обладания в языке. -М.: Наука, 1977. -С. 62-124.

- Степанов, Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства/Ю. С. Степанов. -М.: Наука, 1985. -335 с.

- Топоров, В. Н. Пространство и текст/В. Н. Топоров//Текст: семантика и структура. -М.: Наука, 1983. -С. 227-285.

- Clark, H. H. Using Language/H. H. Clark. -Cambridge: Cambridge University Press, 1996. -432 p.

- Dijk, T. van. The study of discourse analysis/T. van Dijk//Discourse as Structure and Process/ed. by T. van Dijk. -London: Sage Publications, 1997. -P. 1-34.

- Clark -Clark, C. My Week with Marilyn/C. Clark. -London: Harper Press, 2011. -397 p.

- James -James, E. A Sense of Belonging/E. James. -London: Orion, 1999. -480 p.

- Townsend -Townsend, S. The Queen and I/S. Townsend. -London: Penguin Books, 2012. -288 p.

- Longman Dictionary of Contemporary English/ed. by R. Quirk. -Barcelona: Longman Group Ltd, 2000. -1723 p.