Метафоризация тактильных жестов в русском языке

Автор: Юрина Елена Андреевна, Шлотгауэр Елена Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию процессов формирования и отражения в языке представлений о тактильных жестах, которые, будучи частью тактильного опыта человека, передают коммуникативно значимую информацию, выражая тактильные коммуникативные сигналы. В работе описаны модели образной интерпретации ситуаций, которые обозначены в языке глаголами с семантикой тактильного воздействия, а также различными номинативными единицами, отражающими результаты тактильного восприятия. Рассмотрены случаи метафоризации глаголов тактильного воздействия (касаться, трогать, задевать, гладить, тереть, толкать, хлопать, шлепать и др.), производных от них глаголов (пригладить, пошлепать, затереть, сжаться и др.), слов других частей речи (щекотливый, шлепок, царапина, гладко); а также семантика включающих данные единицы фразеологизмов (гладить по шерстке, трогать за душу и др.). Материал систематизирован по принципу лексико-фразеологического поля «Тактильность», субполя которого разграничены в зависимости от специфики тактильного воздействия на следующие группы жестов: касания, перемещения по поверхности, силового воздействия, раздражающего воздействия, компрессионного воздействия. Элементы каждого субполя связаны деривационно-мотивационными отношениями. Выявлены и выделены целевые сферы метафорических проекций: «Человек», «Социум» и «Материальный мир». Установлено, что когнитивными основаниями метафорических проекций является характер тактильного воздействия (компрессионный, касательный, скользящий, силовой, раздражающий и др.). Показано, что аксиологическая составляющая тактильных метафор обусловлена ассоциациями с приятными / неприятными физическими и эмоциональными ощущениями, возникающими в процессе или результате взаимодействия субъектов.

Образный язык, когнитивная метафора, тактильное взаимодействие, тактильный жест, лексико-фразеологическое поле, когнитивно-прагматический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149146850

IDR: 149146850 | УДК: 81’221.2:81’373.612.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.4.5

Текст научной статьи Метафоризация тактильных жестов в русском языке

DOI:

Интерес к человеческому фактору в языке актуализировал внимание лингвистов к отражению телесного опыта в семантике и формах языковых знаков. Осязание является одним из наиболее древних телесно-ориентированных способов восприятия информации об окружающем мире. Неслучайно тактильная модальность становится предметом междисциплинарных исследований XXI в., в которых взаимодействуют методы естественных и гуманитарных наук: биологии и нейрофизиологии (А.А. Варламов, F. McGlone, H. Olausson и др.), невербальной семиотики (Г.Е. Крейдлин, Е.А. Гришина, С.И. Переверзева и др.), лингвосенсорики (А.В. Нагорная, В.К. Харченко, О.В. Чалей и др.).

Собственно лингвистические работы этого направления в области русистики посвящены прежде всего изучению языковых способов отражения тактильного восприятия в художественных текстах [Грудева, Соловьева, 2016; Крюкова, Двизова, 2011; Мельникова, 2010]; анализу лексики восприятия и ее метафорического переосмысления в диалектной речи [Земичева, 2015]. В ряде работ объектом изучения становится тактильная признаковая метафора [Брагина, Кузьмина, 2019; Елисеева, 2015; Илюхина, Чаусова, 2021; Му-кина, 2018]. В исследованиях авторов данной статьи [Шлотгауэр, 2022; 2023а; 2023б; Шлот-гауэр, Юрина, 2023; Юрина, Шлотгауэр, 2023;

2024] было положено начало комплексного когнитивно-семантического и лингвопрагматического изучения вербализации и метафоризации коммуникативных сигналов, выраженных средствами русского языка. В указанных публикациях была представлена методика анализа коммуникативно-прагматических и семиотических аспектов тактильного взаимодействия, рассмотрено понятие тактильного коммуникативного сигнала (далее – ТКС), выявлены и описаны ТКС различных способов тактильного воздействия; охарактеризованы механизмы и направления метафоризации ситуаций определенных тактильных контактов (касания, поглаживания, болевого воздействия).

В фокусе предложенной авторами лингвистической модели репрезентации тактильного взаимодействия в языке находится описание фреймовой структуры, предполагающей отправление тактильного коммуникативного сигнала активным субъектом (тактильное воздействие) и получение, декодирование тактильного сигнала пассивным субъектом (тактильное восприятие). В результате осуществления тактильного жеста в рамках данной модели происходит изменение физического / психологического состояния субъектов тактильного взаимодействия. Таким образом, сам тактильный контакт можно рассматривать как коммуникацию, состоящую во взаимодействии отправителя тактильного жеста с внешним по отношению к нему объектом или субъектом.

Основным критерием отделения жеста от обычных физиологических движений тела человека является его знаковый характер. Под тактильным жестом, вслед за А.А. Варламовым и др., мы понимаем «коммуникативный знак, имеющий определенное означающее и означаемое, при этом форма жеста представляет собой движение человеческого тела или его части, имеющее основной целью физический контакт с партнером по коммуникации, частью собственного тела или другим объектом, а значение жеста зависит не только или не столько от воспринимаемой зрительной формы движения, но и от характера физического контакта» [Варламов и др., 2020, с. 84]. Сообщение, передаваемое субъектом при помощи тактильного жеста, может быть интерпретировано как тактильный коммуникативный сигнал [Варламов и др., 2020, с. 82]. Например, посредством жеста хлопок по спине субъект воздействия отправляет ТКС ‘похвала, поощрение’ в стремлении ободрить своего собеседника: Аспиранты хлопают меня по спине. – Молодец ! (В. Аксенов).

Одной из актуальных задач состоит в описании языка тактильности, представленного номинациями тактильных жестов, тактильных коммуникативных сигналов, а также сенсорных ощущений и чувственно-эмоциональных состояний, обусловленных тактильным контактом. Решение данной задачи предполагает выявление языковой номенклатуры жестов, изучение семантики данных языковых единиц, лингвокогнитивное описание фреймовых структур, отображенных в их языковых значениях и дальнейший анализ текстового материала, демонстрирующего дискурсивную реализацию лексикона тактильности. Под тактильностью понимаются контакты с окружающим миром и другими людьми через прикосновения [Варламов и др., 2020]. Данный подход позволяет наиболее полно рассмотреть языковое отображение представлений носителей русского языка о процессе и результате тактильного воздействия как части осязательного опыта.

При этом многие аспекты отражения тактильного опыта в языке требуют дальнейшего более глубокого и полного изучения. К числу таких вопросов относится системное и комплексное описание образных средств русского языка, демонстрирующих различные аспекты и направления метафоризации тактильных жестов. Данная проблематика находится в фокусе рассмотрения представленной статьи.

Анализ полной выборки контекстов, в которых используется лексикон тактильности, показал большое количество употребления номинаций тактильных жестов в переносно-образных метафорических значениях. В этой связи насущной задачей является изучение тактильной метафоры, под которой понимается концептуальная модель осмысления различных феноменов действительности по аналогии с осязательным опытом человека [Юрина, Шлотгауэр, 2023, с. 83]. Цель данного исследования – представление результатов анализа метафорического переосмысления различных ситуаций тактильного взаимодействия на обширном текстовом материале, иллюстрирующем современные дискурсивные практики использования лексикона и метафорики тактильности.

Материал и методы

Эмпирический материал исследования включает две группы языковых единиц: лексику и фразеологию с семантикой тактильности, контекстный материал, иллюстрирующий случаи словоупотребления данных единиц.

Первая группа представлена словами, словосочетаниями, высказываниями, которые в русском языке называют процесс тактильного взаимодействия, являясь обозначениями тактильных жестов ( гладить , щекотать , царапать , тереть и др.) или тактильных ощущений ( гладкий , щекотно , царапучий и др.). При этом за рамками исследования оказались несколько глаголов болевого и силового воздействия ( бить , душить , хватать и др.). Вся совокупность выявленных единиц составляет лексико-фразеологическое макрополе «Тактильность» и включает 763 языковых репрезентаций, в числе которых 295 прямых номинаций и 468 единиц, имеющих переносно-образные метафорические и фразеологические значения. Лексические единицы в прямых значениях выражают следующие группы жестов: касания ( трогать губы ), перемещения по поверхности ( тереть затылок ), силового воздействия ( толкать в грудь ), раздражающего и болевого воздействия ( расца-

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ рапать лицо ), компрессионного воздействия ( сжимать руку ).

Источником материала послужили «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, «Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, «Словарь языка русских жестов» С.А. Григорьевой, Н.В. Григорьева, Г.Е. Крейдлина, «Фразеологический словарь русского литературного языка» А.И. Федорова, «Большой фразеологический словарь русского языка» под редакцией В.Н. Телия.

Вторая группа материала представлена фрагментами текстов, иллюстрирующих употребления лексики и фразеологии с семантикой тактильности. В качестве источника контекстного материала использовался Национальный корпус русского языка. Каждый контекст был проанализирован на предмет реализации прямого и переносно-образного значения. Фонд отобранных контекстов, представляющих метафору тактильности в дискурсивных практиках на русском языке, насчитывает 2630 единиц. Анализ собранных контекстов позволил выявить не зафиксированные в словарях образные значения рассматриваемых единиц.

Для систематизации материала использовался метод структурирования лексико-семантического поля (далее – ЛСП) (И.В. Арнольд, А.В. Бондарко, И.М. Кобозева, В.М. Павлов, И.А. Стернин и др.). В зависимости от характера тактильного воздействия выделяются субполя, соответствующие определенному типу тактильного жеста (касательный, скользящий, силовой, раздражающий, компрессионный и др.). Далее каждое субполе с учетом мотивационно-деривационных связей языковых единиц структурируется в словообразовательные гнезда ( тереть – затереть , перетереть , трение и др.; гладить – погладить , загладить , гладко и др; щипать – ущипнуть , щипаться , щипок и т. д.). Затем формируется комплексная единица, обозначенная как мотивационно-образная парадигма (далее – МОП), объединяющая исходную и производную лексику тактильности в прямых и переносных значениях, а также фразеологизмы и паремии, включающие данные единицы [Юрина, 2003, с. 202]. В составе моти-

РУССКОГО ЯЗЫКА

вационно-образных парадигм находятся различные по структуре и семантике образные средства языка: языковые и речевые метафоры ( трогательный ‘вызывающий умиление, способный разжалобить, растрогать’), метафорические дериваты, или собственно образные слова ( жмот ‘скряга, скупой человек’), устойчивые образные сравнения ( как выжатый лимон ‘об уставшем, обессиленном человеке’), идиомы ( точка соприкосновения ‘что-л. общее, взаимно связывающее кого-, что-л.’). Например, МОП глагола тереть ‘нажимая, водить взад и вперед по какой-л. поверхности, очищая, натирая, растирая и т. п. что-л.’ ( тереть виски ), насчитывает 68 образных единиц, среди которых 53 языковые метафоры: подтереть ‘зачистить, удалить’ ( подтерли комментарии ); затереть ‘делать менее заметным, выраженным’ ( затирать ценного сотрудника ); затереться ‘войти в какую-л. группу, проникнуть’ ( затерся в компанию ) и др.; 15 фразеологизмов: вытирать / обтирать ноги о кого / что ‘унижать, оскорблять, выражать неуважение, глумиться’; тертый калач ‘о человеке с богатым опытом, которого трудно провести, обмануть’ и др.

Такое объединение позволяет выявить полный состав репрезентантов тактильной метафоры для дальнейшего описания общих и частных когнитивных метафорических моделей. Например, глагол втирать обозначает ситуацию внедрения некоторой субстанции внутрь объекта за счет давления и перемещения по ограниченному участку поверхности ( втирать мазь в кожу , порошок легко втирается ). В процессе мета-форизации модель исходной ситуации интенсивного физического воздействия переносится на иные сферы человеческого опыта: пространственное расположение объектов ( автомобиль втерся в колонну самосвалов , где глагол втереться выражает значение ‘с трудом занять место в ряду других объектов’); межличностные отношения ( втереться в доверие ‘хитростью, уловками расположить к себе кого-л.’); речевую деятельность ( втирать чушь , где глагол втирать означает ‘настойчиво убеждать кого-л. в чем-л.’).

Поскольку тактильная метафора вербализуется прежде всего процессуальной лексикой, оптимальной когнитивной моделью представления знания здесь выступает фрейм, под которым понимается типовая модель той или иной ситуации. В связи с этим оптимальной методикой анализа глагольной семантики является пропозиционально-фреймовый анализ [Бабушкин, 1996; Кубрякова, 1992; Лебедева, 1999; Филлмор, 1988]. Фреймы, представленные семантикой рассматриваемых глаголов, включают следующие элементы прототипических ситуаций: (1) тактильное действие; (2) действующий субъект; (3) объект воздействия; а также обстоятельства совершения данного процесса, такие как (4) локализация, (5) инструмент и (6) цель. Приведем в качестве примера фреймовые структуры ситуации «Тереть», представляющей тактильные жесты перемещения по поверхности (табл. 1).

Процесс метафоризации предполагает когнитивную проекцию фреймовой структуры исходной ситуации на образно концептуализируемую результирующую ситуацию из области-мишени [Lakoff, Johnson, 1980]. Например, тактильный жест, обозначенный глаголом тереть и его производными в исходном первичном значении, модель которого представляет субфрейм 1, в образных средствах русского языка используется для обозначения различных эмоциональных состояний человека: потирать руки – выражать радость, удовлетворение злорадство; тереть затылок – задумываться, недоумевать. Субфрейм 2, моделирующий ситуацию удаления загрязнений и нежелательных вкраплений с поверхности путем трения, проецируется на процессы,

Таблица 1. Фреймовая структура ситуации «Тереть»

Table 1. Frame structure of the situation “Rub”

|

Слот |

Субфрейм |

|||

|

1. Перемещать руку по поверхности объекта из стороны в сторону, надавливая и сохраняя плотный контакт |

2. Очищать поверхность объекта, совершая движения из стороны в сторону плотно прижатым к ней предметом, используемым в качестве инструмента (рукой, щеткой, губкой и т. п.) |

3. Наносить на поверхность объекта какое-л. вещество, совершая движения из стороны в сторону плотно прижатыми к ней рукой или инструментом |

4. Измельчать какой-л. продукт, плотно прижимая к поверхности специального инструмента (терка, ступка) и перемещая по нему вверх-вниз или из стороны в сторону |

|

|

Субъект |

человек |

|||

|

Действие |

многократно перемещать что-л. из стороны в сторону, плотно прижимая к поверхности чего-л. |

|||

|

Инструмент перемещения |

рука |

|||

|

Инструмент воздействия на поверхность |

– |

щетка, губка, ткань и т. п. |

– |

|

|

Средство воздействия на поверхность |

– |

моющие, чистящие средства |

раствор, крем, мазь и т. п. |

– |

|

Объект воздействия со стороны поверхности |

– |

– |

– |

продукты, требующие измельчения (продукты питания и т. п.) |

|

Инструменты с воздействующей поверхностью |

– |

– |

– |

терка, ступка и пест |

|

Локализация воздействия на объект |

поверхность объекта, кожа определенной части тела человека |

|||

|

Объект, на который оказывает воздействие субъект действия |

предмет / человек |

загрязненная поверхность объекта / кожи определенной части тела адресата |

поверхность объекта / кожи определенной части тела адресата |

твердый продукт |

|

Цель |

утоление физиологических потребностей, выражение эмоционального состояния |

очистка поверхности |

внедрение вещества в структуру поверхности |

измельчение продукта о поверхность предмета |

относящиеся к физиологической ( фруктовая кислота, отшелушивая роговой слой эпидермиса, « стирает » пигментные пятна ), психологической ( никакая заграница не в силах стереть мою печаль ), ментальной ( стереть все неприятное из памяти ) и социальной ( инцидент постараются затереть , замять ) сферам человеческого опыта. Слоты субфрейма 3 проецируются на образную характеристику ситуаций, связанных с речевым и эмоциональным воздействием адресата с целью убеждения, манипуляции сознанием ( втирать чушь ). Когнитивная структура субфрейма 4 используется для метафорической интерпретации ситуаций межличностных конфликтов, выяснений отношений ( между ними терки ; стереть в порошок ), а также для описания интенсивной мыслительной деятельности, тщательного обдумывания и обсуждения информации ( перетереть этот вопрос ).

Результаты и обсуждение

Метафоризация тактильных жестов в русском языке

В результате структурно-семантического и когнитивно-прагматического исследова- ния метафоризации глаголов и производной отглагольной лексики с исходной семантикой тактильного воздействия описано 12 мотивационно-образных парадигм, составляющих лексико-фразеологическое поле «Тактильность». Количественный состав образных слов и выражений, метафорически мотивированных номинациями тактильных жестов разных групп, представлен в таблице 2.

Наиболее активны в деривационном и метафорическом отношении оказались глаголы, называющие жесты перемещения по поверхности гладить и тереть , на базе которых образовано максимальное число языковых метафор (63 и 53 соответственно) и фразеологизмов (17 и 15). К этой группе близка по частотности МОП глагола толкать , на базе которого образовано 50 языковых метафор, 16 фразеологизмов, 1 образное сравнение. К числу факторов, определяющих метафорическую активность данных глаголов, относятся значительный объем и глубина их словообразовательных гнезд, включающих большое количество приставочных дериватов ( загладить ‘исправить, искупить или смягчить последствия негативных воздействий’, проталкивать ‘лоббировать, ускорять осу-

Таблица 2. Количественный состав образных средств русского языка, отражающих когнитивную метафору тактильного воздействия

Table 2. The quantitative composition of figurative means of the Russian language, which reflect the cognitive metaphor of tactile effect

|

Группы тактильных жестов, вершины МОП |

Количество образных единиц в составе парадигм |

Языковые метафоры / метафорические дериваты |

Фразеологизмы / образные сравнения |

Всего |

|

Касательные |

касаться |

25 |

7 |

32 |

|

трогать |

37 |

8 |

45 |

|

|

задевать |

10 |

5 |

15 |

|

|

Перемещения по поверхности |

гладить |

63 |

17 |

80 |

|

тереть |

53 |

15 |

68 |

|

|

Резкого силового воздействия |

толкать |

50 |

16/1 |

67 |

|

хлопать |

14 |

10 |

24 |

|

|

шлепать |

19/1 |

4 |

24 |

|

|

Раздражающего воздействия |

щипать |

19/1 |

0 |

20 |

|

щекотать |

27 |

1 |

28 |

|

|

царапать |

20 |

1 |

21 |

|

|

Компрессионные |

жать |

32/1 |

9/1 |

43 |

Примечание. Цвет дифференцирует единицы по их деривационной активности: розовый – наиболее активные, далее по убыванию желтый, зеленый, голубой, оранжевый.

Note. The colour differentiates the units by their derivational activity: pink denotes the most active ones, then yellow, green, blue, and orange are listed in descending order.

ществление, решение чего-л., используя знакомство, связи’), производных других частей речи ( гладкость ‘грамматическая и стилистическая правильность, отсутствие языковых погрешностей’); а также разнообразие частных когнитивных метафорических моделей, в которых прототипические ситуации тактильного воздействия служат источником для характеристики множества ситуаций из других категориальных сфер: речевая деятельность ( стирать пыль с затертых фраз и понятий ), интеллектуальная деятельность ( подталкивать к размышлению ), межличностные отношения ( столкнули лбами соседей ), торгово-экономические отношения ( сглаженная динамика импорта ), политика ( столкнуть между собой Россию и Австрию ) и т. д.

На втором месте по метафорической активности находятся МОП глаголов группы касания трогать (45 образных единиц) и касаться (32), а также глагола компрессионного воздействия жать (43). На примере глаголов этой группы продемонстрируем, как различные слоты исходных фреймов проецируются на результирующие области означивания и актуализируются в контекстах.

Через ситуацию прикосновения образно выражаются явления физической сферы (повреждение, разрушение объектов – металлические изделия, едва тронутые ржавчиной ; приведение в движение транспортного средства – Андрей Николаевич тронул трактор и поехал ); психологической сферы (переживание чувств и эмоций, воздействие на эмоциональное состояние – чувство скуки коснулось его ; фильм меня очень тронул ); социальной сферы (коммуникация и межличностное взаимодействие – я соприкоснулся с очень одаренными, талантливыми детьми ); ментально-речевой сферы (мыслительный процесс – я не хотел прикасаться к воспоминаниям о собственном прошлом ; речевая деятельность – вы меня такими словами не трогайте ).

По аналогии с компрессионным воздействием образно выражаются следующие ситуации, представленные в контекстах: неприятные ощущения от температурных воздействий: И – морозы день за днем, ночь за ночью стеклянные, изнурительные, хоть и сидишь в тепле, но как-то жмут, угнета- ют (А. Твардовский); болезненные ощущения в теле, вызванные эмоциональными переживаниями: Страх сегмент за сегментом сжимал мою кожу: если я сейчас не пошучу, все рухнет (В. Аксенов); негативное психологическое состояние человека в трудных жизненных обстоятельствах Правда, иногда он приходил на спектакль весь измочаленный и выжатый, как лимон (В. Давыдов); социальные ограничения: Это и есть сэндвич-поколение – так его окрестили – среднее, стержневое, зажатое между детьми и престарелыми родителями (А. Салуцкий); конкурентная борьба в социальной сфере: Политических взглядов у нее не было совсем: она полагала, что в мире есть пятьдесят оттенков серого, отжимающих друг у друга власть (В. Пелевин).

На третьем месте по частотности образных единиц и метафорической активности находятся МОП глаголов силового хлопать , шлепать и раздражающего характера щекотать , щипать , царапать . На примере данной группы представим, как характер тактильного жеста влияет на передачу эмоциональных оценок посредством метафоры.

Поскольку глаголы данной группы обозначают ситуации силового и раздражающего тактильного воздействия, которое, как правило, сопровождается болевым эффектом и воспринимается получателем негативно, в процессе метафоризации актуализируются резкий, интенсивный, деструктивный характер воздействия, а образно описываемые ситуации получают негативно-оценочную эмоциональную характеристику. Так, глаголы хлопнуть и шлепнуть , а также производные от них номинации используются в значениях ‘лишить жизни кого-л.’ ( да я таких, как ты, шлепал на счет «три»! ) и ‘прекратить существование, уничтожить что-л.’ ( прихлопнут тогда нашу лавочку ), при этом в контекстах часто актуализируется ситуация уничтожения насекомых ( как моль / муху / таракана / клопов ): Посмотрим, что ты запоешь, когда прихлопнут твои кооперативы, как клопов (М. Гиголашвили).

Интенсивность тактильного воздействия ассоциативно связывается с внезапным наступлением какой-л. неблагоприятной ситуации ( в 1998 в стране хлопнул дефолт ), про-

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ изводством чего-л. в большом количестве без должного старания и заинтересованности в качестве результата ( нашлепали кучу ошибок ; кое-как нашлепал объявления ).

Глаголы болевого раздражающего воздействия щипать , царапать , щекотать и их производные используются для метафорического обозначения неприятных и болезненных эмоциональных ощущений ( ноющая царапина на душе ; щекотать нервишки ); резких критических высказываний ( ущипнуть за самолюбие ; щипать словами ); межличностных конфликтов ( выцарапать глаза ; щекотать ахиллесовы пятки друг другу ). Глаголы щипать и щекотать в уголовном жаргоне используются в значении ‘грабить’ ( щекотать туристов ; щипач с бритвой в переполненном автобусе ).

Данные примеры наглядно показывают, как специфика тактильных ощущений напрямую влияет на эмоционально-оценочный компонент метафорической интерпретации обозначаемых явлений. Среди всех обозначений тактильных жестов положительная эмоциональная оценка максимально проявлена в МОП гладить , единицы которой образно выражают представления о благоприятных обстоятельствах жизни. Например, приятное физическое или психологическое воздействие ассоциируется с поглаживанием ( волны гладили тело ; музыка гладила слух ), легкое спокойное осуществление процесса ассоциируется с чем-либо гладким ( все прошло гладко ). Метафорический образ поглаживания ассоциируется с нормализацией межличностных отношений, урегулированием конфликтных ситуаций ( загладить острые углы ; сгладить отсутствие настроения ); улучшением коммуникативных качеств устной и письменной речевой деятельности ( погладить шероховатости текста ; добиться гладкости речи ); положительным эмоциональным воздействием ( загладить досаду ; гладить по головке ; гладить по шерстке ).

Наименее частотными оказались единицы МОП задевать. Это объясняется словообразовательными особенностями данной лексемы, которая является приставочным дериватом со связанным корнем, и в исходном тактильном значении используется только с приставкой за- . Кроме того, прямое значение этого слова имеет отличие от синонимичных

РУССКОГО ЯЗЫКА

касаться и трогать , так как отражает представление преимущественно о случайном, непреднамеренном установлении кратковременного физического контакта. Метафорические проекции данной ситуации направлены в ментально-речевую, эмоционально-психологическую и социальную сферы. Вторичные номинации выражают следующие переносно-образные значения: ‘коснуться чего-л. в изложении, в разговоре, в размышлении’ ( эта тема задета мимоходом ), ‘взволновать, обеспокоить; возбудить какое-л. чувство’ ( мое самолюбие было задето ), ‘обидеть, оскорбить’ ( дразнить и при любом удобном случае стараться задеть побольнее ). Активно в дискурсивных практиках используются фразеологизмы задеть за живое / больное (место) ; задеть струны (души) / чувства ‘сильно, глубоко волновать, вызывать эмоциональные переживания’; задеть воображение ‘способствовать мысленному представлению, воспроизведению в фантазии’.

Таким образом, когнитивными основаниями метафорических проекций является характер тактильного воздействия (компрессионный, касательный, скользящий, силовой, раздражающий и др.). При этом учитывается положительная или отрицательная оценка тактильного контакта со стороны субъекта или объекта взаимодействия. Аксиологическая составляющая тактильных метафор обусловлена ассоциациями с приятными / неприятными физическими и эмоциональными ощущениями, возникающими в процессе или результате взаимодействия субъектов.

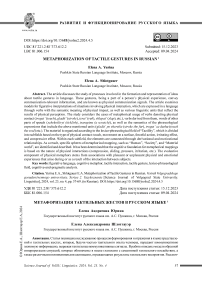

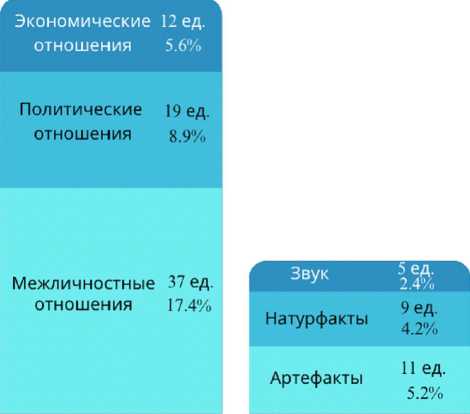

Исследование показало, что через образы тактильного взаимодействия находят метафорическое отображение различные явления окружающей действительности, которые могут быть разделены на три группы: «Человек», «Социум» и «Материальный мир». Количественная представленность денотативных сфер тактильной метафоры показана на рисунке [Шлотгауэр, 2023а, с. 159].

Максимально представлена сфера-мишень «Человек», в которой посредством тактильной метафоры характеризуются темперамент и поведение, внешность, физическая, речевая, интеллектуальная, деятельность психоэмоциональные состояния. В сфере «Социум» образные характеристики получают межличностные

Темперамент бед. 1 и поведение 2.8%

Внешность

Физическая 16 ед.

деятельность 7.5%

Речевая 19 ед деятельность 8.9%

Психоэмоциональная сфера

Интеллектуальные способности зо ед и мыслительная ..

деятельность 14.1/о

38 ед.

17.8%

Социум

68 ед. 31.9%

Материальный мир

25 ед. 11.8%

Человек

120 ед. 56.3%

Количественное распределение образных средств языка по сферам-мишеням метафорических проекций Quantitative distribution of figurative language means by target areas of metaphorical projections

Примечание. Цвет дифференцирует сферы-мишени в каждой категории по количеству единиц с метафорической семантикой от большего к меньшему, где светло-голубым выделена сфера с наибольшим количеством образных единиц, темно-фиолетовым – с наименьшим.

Note. The colour differentiates target areas in each category by the number of units with metaphorical semantics in descending order, where light blue refers to the areas with the highest number of figurative units, while dark purple indicates the areas with the lowest number.

отношения, экономика и политика. В меньшей степени тактильная метафора задействована в образной интерпретации сферы «Материальный мир», где выражаются представления о натурфактах ( щипучий мороз , солнце гладит землю ), артефактах ( улица зажата между двумя зданиями ) и звуках окружающего мира ( царапать слух ).

Список литературы Метафоризация тактильных жестов в русском языке

- Бабушкин А. П., 1996. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 104 с.

- Брагина Н. Г., Кузьмина А. Н., 2019. Тактильные метафоры и их функционирование в современном русском языке // Русская речь. № 5. С. 7-21. DOI: 10.31857/S013161170005688-5

- Варламов А. А., Кравченко А. Н., Горбачева А. В., Осадчий М. А., 2020. Язык прикосновений: биологические аспекты тактильного восприятия и особенности тактильных коммуникативных сигналов // Вопросы языкознания. № 2. С. 75-92. DOI: 10.31857/S0373658X0008857-1

- Грудева Е. В., Соловьева С. А., 2016. Перцептивный модус и его синтаксическая реализация в прозе Б. Пастернака // Вестник Череповецкого государственного университета. № 6 (75). С. 66-69.

- Елисеева О. А., 2015. Концептуализация тактильных ощущений, связанных с восприятием поверхности объекта: дис.... канд. филол. наук. М. 240 с.

- Земичева С. С., 2015.0бозначения тактильных свойств в лексиконе диалектной языковой личности // Коммуникативные исследования. №3 (5). С. 162-174.

- Илюхина Н. А., Чаусова О. В., 2021. Семантический потенциал осязательной метафоры (на материале слов, именующих свойство мягкости) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. № 6. С. 64-74. DOI: 10.37482/2687-1505-V143

- Крюкова Л. Б., Двизова А. В., 2011. Семантическая модель тактильного восприятия и ее реализация в поэзии Б. Пастернака // Вестник Томского государственного университета. № 352. С. 22-26.

- Кубрякова Е. С., 1992. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка: Модели действия. М.: Наука. С. 84-90.

- Лебедева Н. Б., 1999. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских префиксальных глаголов). Томск: Изд-во Том. ун-та. 262 с.

- Мельникова Е. В., 2010. Перцептивная картина мира И.А. Бродского (лингвокогнитивный аспект): автореф. дис.... канд. филол. наук. Вологда. 24 с.

- Мукина О. Г., 2018. Феномен синестезии как стиле-образующий элемент поэтического текста // Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты: материалы XVIII Меж-дунар. науч. конф. (Орехово-Зуево, 16-18 мая 2018 г.) / отв. ред. А. В. Пузырёв. М.: Ин-т языкознания РАН ; Орехово-Зуево: Гос. гу-манит.-технол. ун-т: Психол. ин-т Рос. акад. образования. С. 134-136.

- Филлмор Ч., 1988. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс. С. 52-92.

- Шлотгауэр Е. А., 2022. Репрезентация тактильных коммуникативных сигналов в лексической системе русского языка (на примере лекси-ко-семантического поля «Гладить») // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. N° 3. С. 18-23.

- Шлотгауэр Е. А., 2023а. Вербализация и метафори-зация тактильных коммуникативных сигналов в русском языке: комплексное описание: дис.... канд. филол. наук. М. 191 с.

- Шлотгауэр Е. А., 2023б. Коммуникативный потенциал раздражающего тактильного воздействия (на примере концептов «Щекотать», «Щипать», «Царапать») // III Костомаровский форум. Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 24 мая 2023 г.). М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. С. 711-717.

- Шлотгауэр Е. А., Юрина Е. А., 2023. Метафоризация глаголов раздражающего тактильного воздействия в русском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Т. 16, № 1. С. 164-170. DOI: 10.30853/phil20230013

- Юрина Е. А., 2003. Лексическая структура ассоциативно-образного семантического поля // Вестник Томского государственного университета. № 277. С. 198-204.

- Юрина, Е. А., Шлотгауэр Е. А., 2023. Русская тактильная метафора в аспекте эмотивности (на материале лексико-фразеологического поля «Гладить») // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 22, № 1. С. 81-96. DOI: https:// doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.7

- Юрина Е. А., Шлотгауэр Е. А., 2024. Метафориза-ция тактильного жеста касания в образной системе русского языка // XV Конгресс МАПРЯЛ: избр. докл. СПб.: МАПРЯЛ. C. 1721-1726.

- Lakoff G., Johnson M., 1980. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press. 256 p.